笔墨真我

李嘉文

明初文学上承元末纤秾缛丽之风,诸多流派既相对独立又互相影响,多元之中渐向复古之风趋同。弘治、正德年间以李梦阳为代表的“前七子”登上文坛,“倡言文必秦汉、诗必盛唐,非是者弗道”〔1〕的复古运动大张其道,随着晚明“后七子”的深耕,复古之风臻至顶峰。复古运动本以矫正时弊为初衷,然却使积弊越积越深,以李贽、汤显祖和公安“三袁”为首的反复古运动逐渐演而广之,长达百余年的复古与反复古运动对晚明文艺思潮产生深远影响。

反复古运动给予李贽思想启示,“强力任性”〔2〕的李贽在左派王学思想根基之下更加追求个性的解放和自由,“然则六经、《语》《孟》,乃道学之口实,假人之渊薮也,断断乎其不可以语于童心之言明矣”〔3〕。他提出“童心说”,认为假以被六经淹没“童心”,失去“最初一念之本心”〔4〕,“则言语不由衷”〔5〕。李贽的独立不羁和卓尔不群显然对明末文艺思潮产生极大影响,有力地打击了“前后七子”的拟古流弊,开汤显祖至情说和公安派独特性灵之先声〔6〕。

反复古运动之下的思想解放和人文主义潮流,对同时代的汤显祖产生了极为深刻的影响。在叶朗看来,汤显祖的唯情说和浪漫主义有以下三个特点:一、幻想可以改变现实;二、灵气可以突破常格;三、内容可以压倒形式〔7〕。这三个特点显然是“童心说”的延续和发展,进一步总结可用“意趣神色”四字概括。“意”即立意,既含理亦含情;“趣”即指意趣、情趣;“神”即神妙、神韵;“色”即色彩、姿态、本色〔8〕。意趣联言,即空灵而不板滞的情趣意味;神色相联,即真情自然之下的神来之笔,奇趣妙韵,变幻莫测。

徐渭稍长李贽、汤显祖,主要活动于“后七子”主词翰之席时期,正是拟古之风正盛。“王、李之学盛行,黄茅白苇、弥望皆是”之时,“文长、义仍崭然有异”。〔9〕可见早于李贽和公安“三袁”前,徐渭已开晚明文艺新思潮之先河。徐渭没有擎旗呐喊者那样令世人瞩目,生前应者寥寥,与复古派领袖们“天下咸奔走其门,若玉帛职贡之会,莫敢后至”的盛炽状况反差强烈,但他不甚完备,却独具新意的文学思想对于此后的文学革新思潮起到了导夫先路的作用〔10〕。显然,晚明文艺思潮之下,徐渭的“真我说”是开山先导,而汤显祖“意趣神色”的美学意蕴则是在此基础之上的升华。汤显祖的“意趣神色”论多停留在文字领域,在更能直观体现文人个性情趣的艺术领域则略有缺憾。本文试以汤显祖“意趣神色”论为契机,通过解析徐渭书法中的美学意蕴来更加清晰地认知晚明文艺思潮下的“真我”精神。

一、含情含理下的立意创新

对于徐渭的形象,多数人多停留于佯狂状态之下的他,其实不然,徐渭一生坎坷,命途多舛,年少于科场之上,满腹才华,八次应试却也未入干禄之途,但并未因此而自甘堕落。身处阳明学风最盛的浙中地区,诸多师友的学习交流,广综博取,兼通诸艺,奠定其优良的学术、艺术基础。徐渭曾于《畸谱》列“纪师”和“师类”两种名单,名单之上无不是学术技艺名噪一方的大家,徐渭早年的思想曾深受这些人的影响。

王畿,是阳明心学的嫡系传人,黄宗羲云:“阳明先生之学,有泰州、龙溪而风行天下。”〔11〕王畿亲承阳明学,并提出“见在良知”。徐渭作为王畿的表侄弟,自是受之影响颇深。而另一位阳明学下高徒季本亦影响徐渭甚多,较之王畿“见在良知”,徐渭对于季本所提及的“龙惕说”则更感兴趣。季本强调“致良知”当以警惕为工夫,王畿的“见在良知”则于左派王学的“致良知”之上进一步提出“从真性流行,不涉安排,处处平铺,方是自然,真规矩”〔12〕。

“见在良知”和“龙惕说”可以理解为自然与警惕之辨,如同王畿和季本的治学之道,一个敏于思辨,一个沉稳笃实。徐渭认为王畿凡事皆以“以自然为宗”的观念脱略工夫,“然而自然之体不容说者也,說之无益于工夫也。既病之人心,所急在于工夫也。苟不容于无说,则说之不可徒以自然道也”。在徐渭看来,自然之说已有流弊,而当以警惕为要〔13〕。由此可见,一向疏狂不羁的徐渭其实一直都是工夫论的追随者,并非后世不识徐渭者所谓的一任自然而无师法。

可以这样说,徐渭对于学术的态度和季本“悉破故出新,卒归于自得”〔14〕的学术精神几乎一致。而在此基础之上,与之“本色”“相色”之论联系,提出“真我说”,则是其于王畿和季本之上的升华,也是阳明学之上更为全面的认知,为晚明文艺思潮的解放注入浓墨重彩的一笔。受此影响,徐渭于书法亦一以贯之,虽提倡真我之天成,但并未忽略前贤传统的师法,“天成者非成于天也,出乎己而不由于人也”〔15〕。不师古法,不于传统之下下功夫显然这样的“天成”正与其所认同的季本的“龙惕说”截然相反。

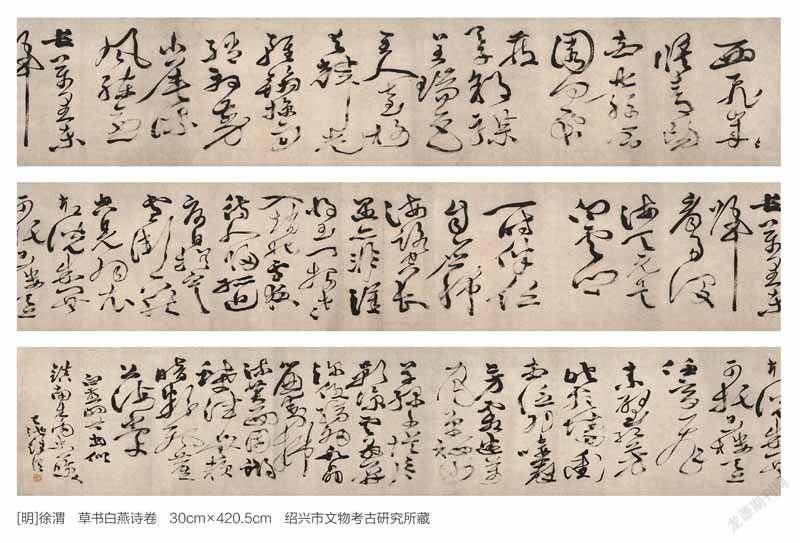

书法领域如其思想学术领域,徐渭的书风面貌虽是以“我”为主,独出己意,一任天机,但并非完全追求自然而忽视传统技法的练习。徐渭对于书法师古学习所下功夫甚深,但是并未为古所困。“人非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳。铢而较,寸而合,岂真我面目哉?临摹《兰亭》本者多矣,然时时露已笔意者,始称高手。”〔16〕临摹《兰亭序》的人多如鸿毛,然真正能取其神韵的而自得其法的却寥寥无几。世人皆熟知的徐渭书法顾盼生姿、纵横驰骋的风格正是在学古的基础之上得其神韵而未受所困。徐渭在书学上的理解正是王畿和季本学术思想的升华,是师法古人,师法造化后的“中得心源”〔17〕,而书法作为渲达心性的最佳媒介则体现得淋漓尽致。“雷太简云闻江声而笔法进。噫,此岂可与俗人道哉!江声之中,笔法何从来哉?”〔18〕宋书法家雷简夫于雅安做官听江声而笔法精进,这笔法从何而来?显然非从江声中来,而是在师古的基础之上“出乎己”的理解和创新。一味停留于“铢而较,寸而合”,而不“寄兴”于其中,只能落入俗套。纵观徐渭书法,特别是对草书的理解,甚为深刻。师法颠张醉素,又受前贤祝允明、张弼的影响,打破传统草书章法,字距行距全然不顾,变幻莫测。满纸烟云之下,看似杂乱却笔笔皆有出处,理性的用笔之下又显发乎情的情感意气,完全不同于受馆阁体影响下的书坛颓风。

徐渭的书法虽然彰显着强烈的个性,但细究不难发现,这样的个性是在其于传统工夫的基础之上的笔法创新,是师法古人的实践之上加之其独特的理解下的思维创新,是对书法的精深领悟之下的思辨创新。陶望龄对于徐渭的评价“深于法而略于貌”〔19〕,于其学术思想领域和文艺审美领域皆是相得益彰,浑然一体。

二、苍劲姿媚共存的情意之趣

徐渭的诗文墨迹既含情又含理,情理之下自然意趣横生。评论诗、文、书、画时,意趣往往是不容忽视的审美特性。无论是司空图的“味外之旨”说,还是严羽的“兴趣”说,抑或王士禛的“神韵”说〔20〕,意趣的概念贯穿始终。孔子便是闻韶乐领略其中之趣而三月不知肉味,袁宏道对于趣的理解为:“世人所难者唯趣,趣如山上之色,水中之味,花中之光,女中之态,虽善说者不能下一语,唯会心者知之。”〔21〕袁中郎将“趣”与“味”相通,不同人对于趣的理解也截然不同,所以意趣必然离不开“意”,唯有“意会”之后才能知“趣”。晚明复古运动中,“前后七子”皆从自身所“意会”之下,于不同角度理解“趣”,不但重提严羽的“别趣”之说,在此基础之上更加强调“情性”于“趣”中的重要性。“意趣”和“情趣”之美在晚明思潮中是不可不提的重要概念,无论是李贽的“童心说”还是汤显祖、胡应麟皆将“趣”与性情融会,这个“趣”是生命不可或缺之“趣”,是“读之使人心开神释,骨飞眉舞”〔22〕的“真趣”。

徐渭之“真趣”,较之他人更加深刻,毕竟“英雄失路,托足无门之悲”〔23〕也非谁人都可体会。而相较于李贽抑或汤显祖,徐渭不仅仅限于单一的于诗文中体现他的意趣和情趣,还在其书画领域更加形象地表现出来。徐渭的书法就是因势造字将单纯的文字线条给以解散打破,再从中理出一个新的审美系统,以扰乱既有观赏预期心理的方式,给人“陌生化”的震撼和感受〔24〕。这种给人以打破预期心理的感受,正是徐渭所要表达的其独有之情趣,而这种独有之情趣也非所有人都会理解,而是如袁中郎所言的“唯会心者知之”。

徐渭行楷《千字文》取法钟繇、倪瓒,在钟繇、倪瓒古雅浑朴之上深蕴其独有之天真逸趣。姚淦铭曾分析此作:“徐渭的用笔有时写出很细的笔画,有时又较粗,形成一种较鲜明的对比。尤其是捺笔,往往捺得很重,形成两头锐尖中间特肥的笔道;其竖画也有这种两头尖,而中间突然重按一下再锐出的笔道,或是两端重按形成墨团,中间引笔较细。”〔25〕这种粗细分明且不同于常规审美的情趣,完全不同于传统行楷严整平衡的书写规则。吟风咏月的雅致、怡性娱情的轻松显然非徐渭所追求的情趣,古拙和姿媚的相得益彰才是其意趣所求。徐渭所认为的“媚”趣不同于一般之媚,“古人论真、行,与篆、隶辨圆方者微有不同。真、行始于动,中以静,终以媚。媚者,盖锋稍溢出,其名曰姿态。锋太藏则媚隐,太正则媚藏而不悦”〔26〕。徐渭这里的媚如其所言即为姿态,这个姿态不宜太隐更不宜不悦。细观徐渭书法,似乎不同于常规所理解的“媚”,这里的“媚”应是一种真情意趣下的“媚”。“夫子建见甄氏而深悦之,媚胜也,后人未见甄氏,读子建赋无不深悦之者,赋之媚亦胜也。”〔27〕他又以曹子建见甄宓而写《洛神赋》为喻,认为正是因为这生动真情下的“媚”,而使曹子建为所动,而所作之赋亦以“媚”胜。综合之下可以发现,徐渭的“媚”趣是当与作者性情合拍下的意趣,是拙中蕴媚,媚而不俗的真趣,正如袁宏道在《徐文长传》中称徐渭书法为“苍劲中姿媚跃出”〔28〕,观者无不为此真情意趣所动。

徐渭最为擅长的草书则更能凸显其“体刺格乖,人所不惬”〔29〕的情趣。他的《草书诗轴》完全不同于常规书家的书写规则,几乎可以断言,单论草书之情趣,古之书者唯徐渭和其他书家。何以断言?常规草书书写多中锋用笔,辅以侧锋,徐渭则多以侧锋书之,少有中锋,甚有破锋;“草乖使转,不能成字”〔30〕的铁律于徐渭笔下则时时直折生断,长拉硬扯;间架结构、章法布局在草书中本相对自由,在徐渭笔下则更加恣意妄为、纵横驰骋,墨法之渲染淋漓尽致,如暴风骤雨之下的乌云翻滚奔涌而来。这种独一无二的情趣自是其于文于艺之独有感悟,正如其题画诗曰:“信手拈来自由神,东风吹着便是春。”〔31〕徐渭书法的情趣表现少安适闲雅之趣,如其傲岸倔强的性格一般炽烈激荡,是其独特的人生道路中长期酝酿出来的独有情趣,而这种独有情趣自然也是其悲惨命运下的真情流露。

三、强心铁骨的真情流露

神韵之至,往往皆从真情而来,情到深处,往往韵味无穷。“世总为情,情生诗歌,而形于神……其诗之传者,神情合至,或一至焉;一无所至,而必曰传者,亦世所不许也。”〔32〕汤显祖认为传世之诗往往都是情神兼备的,缺一则无传世可能,而他也正是如此身体力行的。他卷帙浩繁的文学创作几乎都是情神合一的产物,最为盛名的传世佳作《邯郸记》《南柯梦》和《牡丹亭》都为后世所传颂,而“因情成梦,因梦成戏”〔33〕的唯“情”论更是在反复古运动中被奉为圭臬。相较于戏剧领域的辉煌,使人觉得美中不足的是,汤显祖诗文往往都是略缺社会意义的作品,艺术感染力更是显得薄弱〔34〕。而早于他之前的徐渭则是更加彻底地阐释了情神兼备的真谛,无论是诗文还是书法,都是其真挚情感下的真实写照。

韩愈的《送高闲上人序》论及张旭書写状态:“往时张旭善草书,不治他伎,喜怒窘穷忧悲愉佚怨恨思慕酣醉无聊,不平有动于心,必于草书焉发之。”〔35〕中国书法之中最能体现情趣当属草书,韩愈笔下的张旭,显然已经将一切情感融入他的草书作品之中。张旭在极限情感下所创造的狂草正是情至深处的通神之作。徐渭所书狂草的真情流露相较于张旭,有过之而无不及,毕竟“自持斧击破其头,血流被面,头骨皆折,揉之有声,或槌其囊,或以利锥锥其两耳,深入寸余,竟不得死”〔36〕的真正疯狂古来又有几人可为?

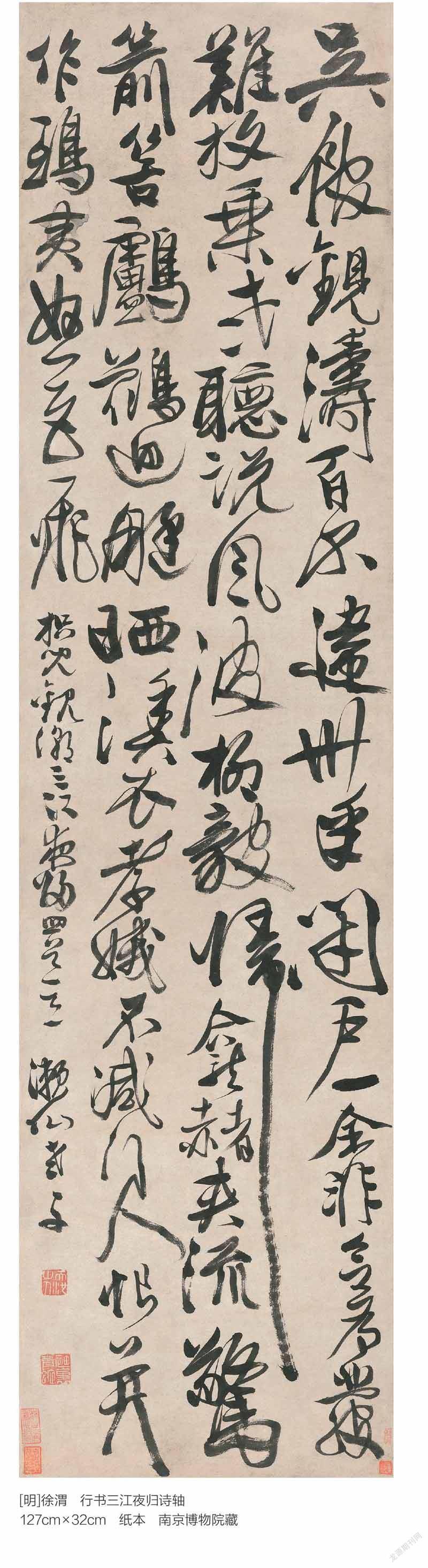

徐渭的草书字之间、行之间,密密麻麻,幅面的空间遮碍得全无盘桓呼吸的余地,行笔时也没有舒展流畅的回腕运肘,线条扭曲盘结、踉跄跌顿,是困兽张皇奔突、觅出路不得的乱迹。笔画扭成泥坨、败絮,累成泪滴、血丝,内心的惶惑与绝望都呈现在这里〔37〕。诗文确实也能抒发这种性情,但是远不如书法这样发泄得歇斯底里、淋漓尽致。或许说徐渭的《四声猿》已将其真情透过文字的描写展现出来,即便如其题之寓意:猿鸣三声泪沾裳,况乎四声?但是较之其行草书的强烈情感的渲染,显然书法更为直白。

书法之所以重真情性,除了在美学思想上受老庄哲学思想影响之外,还与人的本性有关,与人们在现实生活中失真性太多而渴求真性的复归有关〔38〕。纵观徐渭一生,早年科考八不一售;中年于胡宗宪处,代拟诗文为业,虽看似得意舒展,然笔不能言心;后胡官场失意,下狱自尽,他虑祸怕受之牵连,“遂佯狂”并误杀其妻入狱;得友人救之,出狱后狂病“时作时止”,晚年贫病交加,仅靠鬻书卖画博生活之需。徐渭之怀才不遇,虽使其身心受挫,但最终却能通过艺文的滋润,顽强地屹立于世。他的创作不同于一般士人儒道互补下的真情流露,而是呈现其独有面貌的真情神韵。特别是其狱中所书的大量书法作品,皆是挣脱传统儒家道德束缚,不拘法度、不落窠臼的真情流露,笔墨的顿挫跌宕、纵横驰骋皆是抒发心中愤懑痛苦,怀才不遇。这种神韵与传统书家笔下的真情流露大相径庭,传统书家的真情流露往往依旧建立在法度之上,而徐渭的草书创作有的甚至毫不顾及书法法度的基本范畴和固有的审美指向,而是一味驰骋想象,纵情造物,全凭一己情欲进行捏合变形创造。似将“强心铁骨,与夫一种磊块不平之气”〔39〕的真情神韵如烙印一般流淌于华夏文明之中,诚如袁宏道所赞其书:“不论书法而论书神,先生者诚八法之散圣,字林之侠客也。”〔40〕这句话历来被认作是对徐渭的精确评价。若以传统的审美立场观察,徐渭之书似不及文徵明和王宠,然若以展现人的本性而言,徐渭之书即是徐渭之人,一个有血有肉有精神的活生生的人〔41〕。作为晚明文艺思潮的开路先锋,这种狂放不羁的叛逆精神和真情的流露,归根结底是反对复古运动下因袭古人而使文艺丧失自身之真实面目,而徐渭的“本色论”则是将这一创新精神进一步深化,并对反复古运动的愈演愈烈产生深远影响。

四、破除诸相的真我本色

晚明的复古运动愈演愈烈,“后七子”代表李攀龙等审美取向依旧以师古法高格为准则,孜孜不倦地追慕古人,“以求当于古之作者”〔42〕,一味追古而无心意变化,对当时文坛产生极大的消极影响。徐渭在当时显然是一股清流,迥绝时流,对于复古派重格调而轻风神,袭古人而自得的风气嗤之以鼻。他以筌蹄、羔雉为喻,直陈弊端,痛下针砭、在徐渭看来,真文即是去除藻饰,本色自然的作品,如同必淡之五味,必希之五声,不华之五色一样。这就是他孜求的本色之论〔43〕。本色本指物象之原有色彩,后经刘勰、严羽引申,推演为文艺理论中美学的范畴。徐渭所谓的“本色”即书写真我,期于自得,与复古派的崇古模拟之风截然迥异。他在《西厢序》中对于贵本贱相的解释清晰明了:“世事莫不有本色,有相色。本色犹俗言正身也,相色,替身也。替身者,即书评中作夫人终觉羞涩之谓也。婢作夫人者,欲涂抹成主母而多插带,反掩其素之谓也。”〔44〕他以婢女装扮夫人为例,揭示世间万物皆有其自然之“本色”,无须以“相色”之虚妄,扭捏作态。

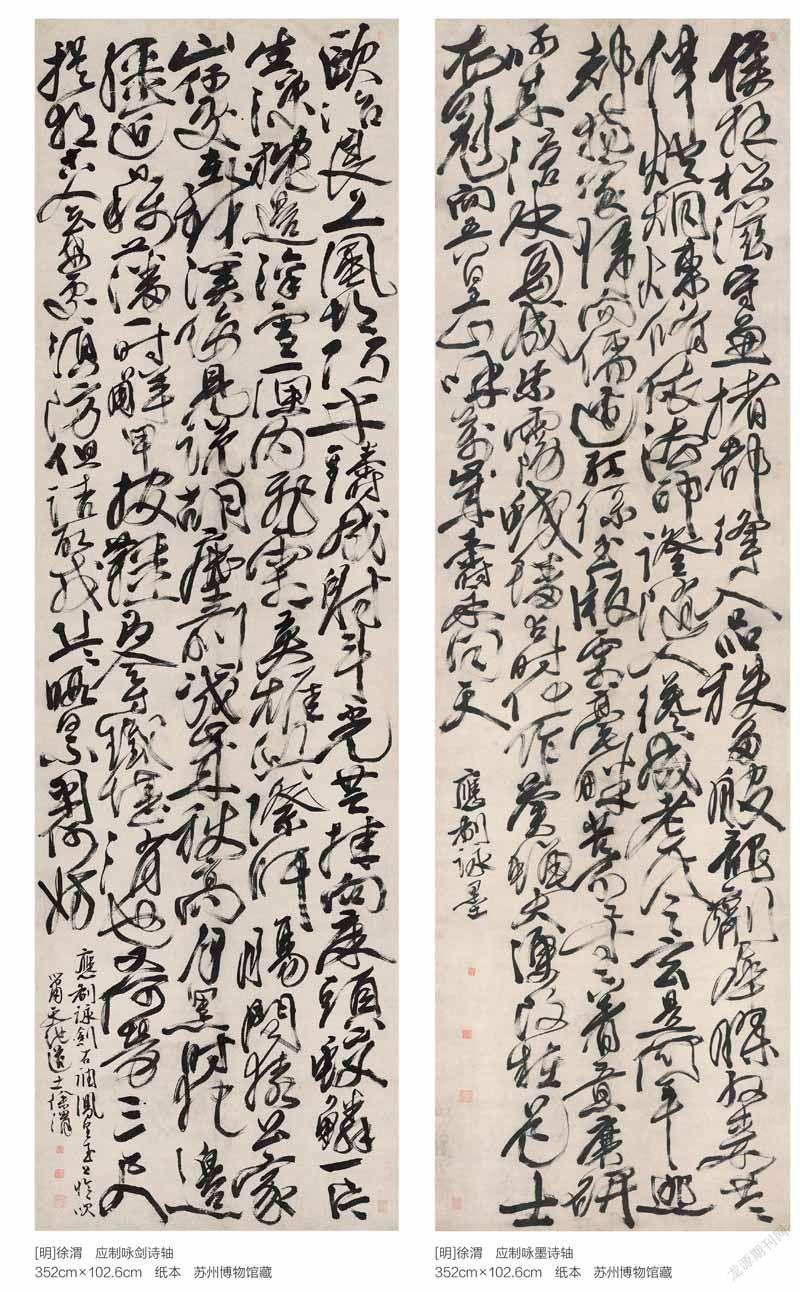

徐渭的“真我本色”最直观的感受当属其书画领域,特别是书法,不落窠臼与时人皆不相同。徐渭的书法,面孔之奇异,用笔之大胆,均在同代书家中无有可参照者,真可用得“绝去依傍”四字。他不受约束的表现,几乎令人无法分析他的师承。徐渭狂放的笔势和自由水墨挥洒,早已无形象可言〔45〕,但细察他的书法却又使人感到虽法无定法,却又无法有法,并非无迹可寻〔46〕。前文已提,徐渭受其师友季本影响,对于追真我己意的同时,也需重视传统。“夫不学而天成者尚矣。其次则始于学,终于天成。天成者,非成于天也,出乎已而不由乎人也。”〔47〕其师法诸家,学习诸家之所长,不求形似求神韵,并于此之上寄兴脱胎,而形成其独有风貌,即其率性由心,纵横挥洒下的“真我本色”。

徐渭的書法,世人评价褒贬不一,最为主要的因素就是其书写过程中情感的迸发,有时忘乎所以,亦会出现纵放失控之笔。然这些瑕疵,不也正是创作过程中徐渭“真我”的情感“本色”。徐渭书法整体特征密而散、古而媚,在大幅作品在的创作中更以茂密增之,几乎将行距压迫殆尽,从而造成巨壁压顶的强烈气势,结字在多用横撑之态的同时,亦不时用重笔拖长以纵势产生对比,垂笔多作虎尾节状。整幅作品看似点画狼藉、疾风暴雨,然不失细微处之交代。而破锋、出锋或涩笔的运用,则更增添了用笔的变化,使作品产生丰富的视觉效果,撼人心魄。徐渭能于迅疾用笔之中,谋篇成章,散而不乱,矛盾而能统一,反映了其驾驭整幅作品的高超才能,实非常人所能及〔48〕。徐渭的“真我”显然是在传统之上的情感显现,而非随意创造。陶元藻《越画见闻》评价徐谓“其书有纵笔太甚处,未免野狐禅”,但是瑕不掩瑜,毕竟技法易写,而性情难出。

与“本色”相对应的“相色”,本为佛家用语。佛家经典《金刚经》的核心即为“对外扫相,对内破执”,徐渭于《金刚经跋》中也点明其主旨为“破除诸相”〔49〕,并且他于书法上也是身体力行的。明朝自八股文取仕应运而生的馆阁体书法,如同复古运动的崇古拟议之风,对于书法的发展造成了封闭和限制,士人的才情皆陷于“乌方光”的牢笼之下。徐渭的出现显然对打破这样的桎梏大有裨益,他强烈的个性色彩和独抒自我性灵的真我本色,如秦王横扫六合之势给予明朝晚期书风颓靡之势注入一股强心针。他的这种以“真我”之“本色”所书写的带有明显不同于传统的超前书风,完全打破僵化和约束,将书法作为艺术引入纯视觉、纯感官的情感艺术,后世之诸如张瑞图、黄道周、倪元璐和王铎无不受其启发而创造出明末书法的繁荣景象。

结语

晚明文艺思潮,归根结底是一种符合规律性的反抗思潮,而这种反抗思潮的核心即是反抗伪古典主义的浪漫主义。这一时期,涌现出的诸如“情”“趣”“性灵”等美学范畴,都是对教条主义美学和复古主义美学强烈的批判。个性思想的解放使士人意识到自由创造和文艺革新的重要意义,传统儒家思想的价值观和伦理观皆受到审视和怀疑,人的主体意识在长期的压抑之下苏醒并逐渐放大。

在这种时代背景之下,徐渭作为这一反抗思潮的中心人物,其声名和影响在当时虽不如李贽、汤显祖以及公安三袁那般巨大,但作为先行者,无疑具有振聋发聩的启蒙作用。作为“明代三大才子”之一的徐渭,无论是诗文、戏剧,还是书法、绘画都独树一帜。特别是书法领域,一扫明朝早期书坛沉闷压抑的颓风,将尚情任性、不拘陈法的内心世界完全融入笔墨之中。这种将人的主观精神和自然世界合二为一的创造精神对文学艺术的发展,拓展了新的意义空间,并对晚明以及后世文艺美学体系的构筑总结大有启发。这种启发为晚明文艺思潮提供了理论和实践的双重引导,受此影响,更多士人开始走进自己的内心世界,在文艺创作中更为重视个性,不再一味地模拟前人,将自我的真实感受融入笔下,创作出更具时代意义的作品。