商人外交视野下的厦门公民会与海后滩案(1921~1922)

彭艳华 李家鑫

(福建师范大学社会历史学院,福建 福州 350007;西南民族大学旅游与历史文化学院,四川 成都 610041)

1919年,巴黎和会外交失败,引起国内各界人士自主开展外交的使命感。学生、商人、华侨等团体组织、发起一系列抗争活动。1921 年华盛顿会议期间,中国代表团提出退还租界、撤废领事裁判权、关税自主等外交诉求而民间团体则发起国民外交大会运动与之响应。值此民气激荡之际,英国太古洋行却强行于存在租界争端的厦门海后滩修建栈桥码头,这一行为引起当地绅商的反抗,社会各界对绅商的反抗响应广泛,北京政府也因此重视这一问题并最终得以解决,史称“海后滩案”。以往对海后滩案的研究,大多侧重于史料的挖掘与事件发展过程的梳理[1],少有将其置于民初商人群体抗争已失利权视角加以考察。事实上,厦门商人群体在收回海后滩主权的交涉中起到主导作用,故笔者尝试从商人外交这一自下而上视角[2],再次梳理厦门公民会抗争海后滩案历程,观察地方社会对已失利权的因应,或可深入理解五四运动以后包括商人群体在内的国民外交运动。

一、英国太古洋行海后滩修栈桥与厦门公民会的因应

第一次鸦片战争后,英国凭借《南京条约》取得厦门水操台、南教场租界。1851 年,其又将租界扩大至厦门岛美路头、新路头以及前铁路公司。20世纪初,随着环南中国海华人跨国网络的发展[3],闽粤地区至南洋的航运业日趋繁盛。为了开拓上述英租界地区航运业务,英国太古洋行特意订造2500 吨之K 字新轮7 艘,并于1921 年5 月在厦门海后滩重修栈桥码头[4],以便于闽粤至南洋地区货物起卸。

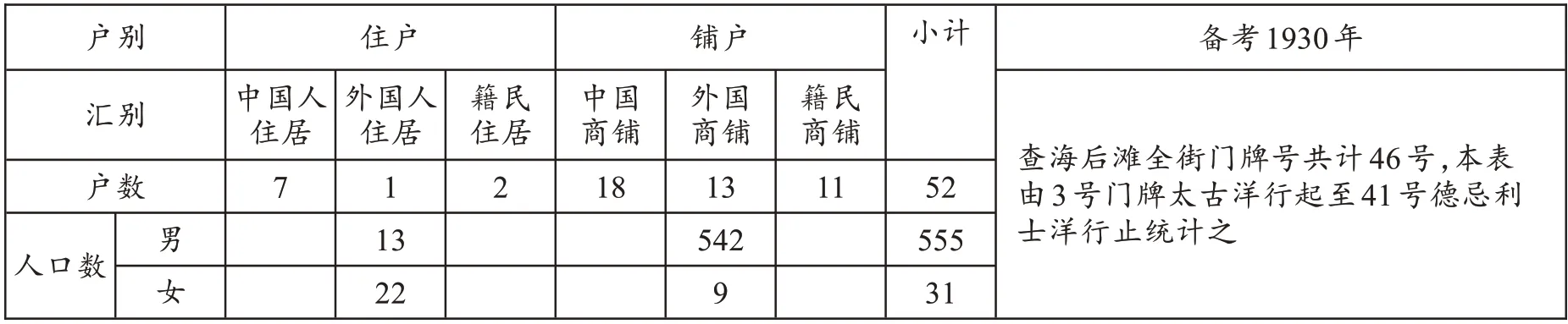

海后滩为全厦要区,背东北面东南,东北连接市街,西南界为海口码头,港道宽深,是厦门货物起卸旅客上下必经之地。而且,海后滩附近的中国商铺林立(详见表1),该地若被侵占,厦门本土商人的对外商贸必将受阻,因此厦门官员、绅商不断为抗争该地权益而奔走呼号。海后滩租界争议尚未解决之时,太古洋行此番强权行为有坐实该地为英租界的意味,不仅损害厦门民众的经济利益,还触发悬置已久的中英两国主权争端,成为海后滩案的导火索。

表1:海后街中外户口统计表[5]

厦门作为近代开埠较早的口岸城市,中外经济交往频繁,是典型的商业城市。近代厦门商人社团最重要者即为厦门商会。民初,由于各方势力的介入,闽南地区政治混乱,国家权势基本退出市民生活领域,而厦门地方事务大多由占据地方权势重心的商会负责。1921年5月,太古洋行修建栈桥的行为,很快就引起厦门商会的抵制。6月,厦门商会就联合当地35个商业团体联名致电北京外交部,表示反对太古洋行强占租界:“请部迅与英使严重交涉,飞饬驻厦英领,将海滩公路围墙、旗牌等项,即日撤去,还我公路。一面先饬太古洋行,将筑造码头一事,即日停止,以保国权,而平民愤。”[6]这一电函向外交部阐明维护国家主权坚定立场的同时,表达了拆除围墙、移除旗帜等外交诉求。

中英官员因所持立场不同,对厦门商人团体的抗议态度差异明显。驻厦门英国领事窦尔慈从维护英国在华政治、经济权益立场出发,指出英商修建栈桥合乎法律程序:“经呈请中国海关理船厅核准送达,似此显见太古洋行行为完全合理,实台端所深知也。现厦门有某机关为他项问题,与太古洋行毫无干涉……并谓彼等反对英商运动,须候台命方肯停止,是以台端对案应负完全责任。”[7]厦门道尹陈培琨以及交涉员唐柯三在厦代表北京政府,从顾及国家主权完整立场出发,对厦门绅商的抵制皆持默许态度。陈培琨曰:“亟恳电部先商英使,速饬英使谕止工作,以顺舆情,而敦睦友谊,如强行填筑,拟饬警制止。”[8]由于陈培琨等人明确拒绝保护英商利益,窦尔慈只好电函太古洋行总经理暂停建筑工事,等待北京驻英公使指示。

为增强抗争力量,厦门商会联合教育会等团体,于当年6月22日组成“保全海后滩公民会”(简称“厦门公民会”),由厦门商会主席洪鸿儒任会长。厦门公民会成立后,便与厦门英领窦尓慈展开交涉。窦尓慈以“此案历次领事,均系如此办理,不能在本领事任内,有所变更。须待英使训令,方有所变更”[9]为由,拒绝与厦门公民会交涉海后滩案。驻厦英领不予交涉的强硬态度,致使厦门公民会将外交交涉转向请愿活动。

1921 年10 月12 日,厦门公民会代表黄廷元、卢心启偕同旅京福建代表王若壁、林弥高、陈荣光、上海福建各界代表廖玄峰前往外交部请愿。诸代表谓:“此案自宣统元年间交涉至今,不下十余次,英领方面,全以延宕手段,饰词敷衍。最近厦门公民忍无可忍,因得向厦门英领严重交涉……俾能早日了解,否则时日迁延,不特代表等奔走无功,无以对故亲父老,日恐厦门公民,因愤慨之下,激成他变。”[10]外交部受到外界舆论影响,开始派赴调查员督导海后滩案交涉,并与驻华英公使艾斯顿展开对话。

值得注意的是,艾斯顿不仅拒绝与外交部交涉,私下还密令太古洋行重启修筑工事。此举激化了厦门公民会与太古洋行的矛盾。1921 年11 月4 日,太古洋行从上海顾泰盛公司雇来三十余名工人,并派水兵数人登岸保护建筑工人,重启修筑栈桥事宜。厦门公民会对此即向外交部致电:“太古栈桥案,英人恃强违约自由行动,大部如无力制止,厦门愤激。本日开大会,到者万数,公决诉之自力,先实行抵制,大部若不迅速抗争,将有第二步对待。”[11]此言即出,厦门公民会便将抗争矛头直矢于太古洋行航运业务。11月7日起,厦门公民会规定,厦门旅客不准搭太古船,内外埠各货不准入太古栈船。

厦门公民会与太古洋行之间紧张的对峙关系,引起福建省政府注意。福建省议会致电北京外交部:“太古洋行于厦门海后滩擅筑码头,前经英领函允停止,静候北京解决。乃近日忽继续兴工,厦民愤激,深恐激成意外,恳讯请英使命电令停止,一面仍严重抗议,迅行解决,以保主权。”[12]福建省议会担心厦门骚乱如若不被控制,将会激起大规模的集体暴动。厦门海关税务司司长华善对事态走向的分析鞭辟入里,他说:“我知道虽然发生的只是建桥一件事,但其他的事件将会被卷进来,”[13]其认为海后滩案不局限于英商修建栈桥,“堤岸前的土地才是此事的症结”。[14]

厦门公民会指使益同人公会成员史文贤割伤太古洋行建筑工人朱某的耳朵,印证了上述官员的忧虑。1921年11月19日,太古栈桥朱某到海后滩上工,行至岛美路头时,被益同人公会成员史文贤出刀割伤耳朵。当时常关泥匠林某在工场早膳,太古桥工数十人误认为是林某所为,乃痛殴林某。其后又将林某押至英捕房。鉴于英国政府的强权行为,厦门公民会借此极力声言坚持抗争的合理性:“英领私禁泥匠,尚未得移交,舰兵仍架炮太古楼示威,视此横行,大部不严行抗议,安怪厦人愤激,厦人不足惜,无奈国权领土何。”[15]

此次“抵制运动造成极大的麻烦,北京政府被迫再次提及海后滩案”。[16]1921 年11 月25日,颜惠庆访问英国驻华大使巴尔敦,劝说英国政府停止修筑工事:“动以中英邦交为重,勿因此小节而酿成大故,并请英使饬令厦门英领,即日阻止兴工,善后问题,当再熟商云。”[17]巴尔敦对此却并未积极回应,其仍然坚持“要待抵货结束后才愿意讨论厦门事件”。[18]

鉴于北京政府外交高层与英方就海后滩案的交涉无果,黄廷元转向外界热议的国民外交大会的援助。为推动北京政府在华盛顿会议上加快废除不平等条约进程,北京、上海等地相继召开国民外交大会。海后滩案因涉及侵犯国家主权利益,与各地团体组织所召开的国民外交大会诉求契合。1921年11月28日,国民外交联合会在北京召开国民外交临时大会。福建学生联合代表,“临时动议,厦门海后滩交涉案,请求大会援助,大会议定数条抗争办法:1.推举代表分赴外交部、英使馆交涉。2.致电厦门各团体,声述愿为后盾”。[19]

请愿运动展开之际,厦门公民会在厦门抵制太古洋行业务运动也有所进展。太古洋行“苏州号”轮抵达厦门时,“停留数小时后即离去,没有旅客上岸,仅卸下几件货物。在停港期间,有几名水手留在趸船上,许多感兴趣的观众在堤岸上注视着”。[20]然而厦门公民会“抵制轮运一事,仅限于厦地一隅,范围尚小”,[21]以致厦门公民会的抗争尽管获得部分学生、外交联合会、商人团体等民众团体响应,太古洋行其他地区的航运业务并未受到抵制运动影响,英国政府并无改变强硬态度,做出顺应厦门公民会意愿的举动。故而联合各界力量,将抵制运动扩展至其他地区,改变势孤力薄的局面,是厦门公民会亟待解决的问题。

二、厦门公民会抵制运动的扩展与太古洋行业务受损

英国政府不予交涉的强硬态度,致使厦门公民会抗争举步维艰。厦门公民会亟须将抵制运动扩展至其他区域。上海工商业经济发达,中外企业繁多,是近代通商大埠,太古洋行与当地诸多商业团体有频繁商贸往来。除此之外,该地还是民初报刊舆论中心,中外报纸数量繁多,对大众舆论具有一定的导向性。上海在商业以及报刊舆论所具有的优势地位,有利于厦门公民会抗争运动的展开。1921 年12 月初,该会派遣代表黄廷元赴上海联络旅沪同乡会、学生会等团体,欲意将抵制中心转移至上海。

1921年12月18日,旅沪福建同乡会等团体在上海泉漳会馆召开临时大会。会议主席黄世铭在会议上声言:“海后滩事,不特关系福建一省,实关于中国领土主权。国家尺土寸草,不可让人。如果海后滩可以让人占据,则引而大之,厦门可让,福建可让,即中华全国,亦可拱手以让人矣,更望诸君注意及此。”[22]另外,一参会人员言之:“我闽人如此其众也,我闽人之巨富者,亦固孔多也,苟能由是集其巨资,或督劝闽人,逐人买股,自置轮船数艘,分埠设立码头,或暂先托理,然后扩而充之,使我华人自用其船。一则可以兴事业,为我国大交通之路。一则可以抵制到底,无虚张声势之虞,做事做到彻底。”[23]其认为由福建人集资组建轮船公司,可以兼具抵制运动与发展本国航运事业。另外,此次大会还议定数条抗争方案:“1.航业抵制,发起港坡粤津轮船公司,绝对抵制太古航线。2.工业抵制,鼓吹工人不为太古工作。3.函请各公团一致力争,以厚声援。4.预备调查英货,以为消极抵制”。[24]旅沪福建同乡会发起轮船公司为抵制运动增强实力的同时,亦重视舆论的社会效应,足见其此次抗争计划较为明确。另一方面,晚清全国性的商业网络,不仅为厦门的抗争运动带来新的斗争目标,还将其活动目标从狭隘的地方利益上升至民族国家利益。

民初报刊舆论发达,为厦门公民会抗争活动提供裨益。“20 世纪初各种报刊几乎都无一例外地登载了大量呼吁收回利权的言论,形成了相当影响的社会舆论。”[25]此次商会联席会议很快引起《申报》《新闻报》《民国日报》注意[26]。1921年12月19日,《民国日报》对商会联席会议发表评论。该报认为:“中国航业亟待发展,固不自今日始,而经历一次激刺,发展当能较速。且华侨富商,厦门人为多,一航业公司绝非办不到。吾很希望福建同乡,言出行随,为中国航业放一线光明。”[27]笔名为独鹤的时人言之:“侵我主权,陈兵示威,伤我国体。情事显然,非可讳饰,而英领之态度,英使之言辞,仍咄咄逼人。一若其曲在我,当俯首听命,而不容或抗。此岂尚合于平等之理哉”?[28]其言将收回海后滩权益上升至国家与民族生死存亡高度,以鼓动民众积极参与此次集体抗争事件。

抵制太古洋行业务运动以沛然莫遏之势在上海迅速兴起,据《申报》报道:“太古公司之苏州号,今日开赴厦港粤,此间运往厦门之货,除汉口有转船之爆竹三百余件外,上海各商帮,仍力为坚持,不装丝毫货物。”[29]为维护自身经济利益,太古公司开始对外界抵制声浪作出回应。其认为:“厦门滩地之争执问题,全系中英两政府之事。无论中国人之意见如何,及争执之现状如何,敝公司既不参与其间,亦不能对现状负何责任。”[30]太古洋行一方面欲依据以往中英签订条约,将建筑栈桥的举动合法化,却对租界争端的态度暧昧。其此番辩驳难以削弱抵制声势,大规模的抵制运动山雨欲来。

颇具社会影响力的上海总商会,此时亦为海后滩案发声。上海总商会言:“保全海后滩一案,进行第一步抵制太古轮,今已一月之久,该行尚不激发天良,和平解决。是我甘为仇敌,亟应贯彻主旨,进行第二步抵制,以树风声。”[31]受上海总商会影响所及,上海粤侨商业联合会、旅沪大埔同乡会、中华全国工商协会、上海皮丝叶工会等十三个商业团体亦桴鼓相应,共同抵制太古洋行业务。

与太古洋行有直接贸易往来的商帮,在外界舆论影响下,开始电函太古洋行停止修筑栈桥。上海杂粮公会会董叶惠钧在致电太古洋行时声言:“此次厦门滩地交涉案发在后,敝会同业泉漳广肇各埠,以国权之关系较大,商埠之舆论难平,一再联席会议……会董等反复思维,想贵公司以业务为前提,为此举动而捐弃各商至深且挚之情谊,殊觉得有所不取,在敝会亦甚不愿见此不完美之现象。故各该帮等虽有此不得已之请求,而敝会终希望免此举动也,谨为上函。进此最诚恳之劝告,务祈顾念友谊,迅即让步。”[32]

部分地区的学生团体亦自发加入抵制太古洋行业务浪潮。汕头学生联合会议定自12 月21日,汕头至香港轮船若与太古轮船发生交易,需照货物价值十成取罚。汕头商民唯恐被处以罚金,私下避免与太古洋行进行贸易。据《民国日报》报道:“太古南记临安轮,自石叻到汕,搭客只十余人,客栈不敢收歇,延至更深,始由小艇潜泊岸上。闻该轮水手人等声称在叻本有搭客一百余名。旋解别埠电信,各处实行抵制,该搭客等一律将单壁回,另搭客轮回。该行昨有镇江轮,由香港来汕,初有某某等号,本拟配柑一千余桶,并有某某等号,各拟配糖数百包,旋恐被联合会识,不敢配载,该轮始空载回香云。”[33]

厦门地区的商业变动“牵动了环南中国海华人跨国网络的一系列变化,并从一张华人跨国贸易网络,演化为一个由贸易、移民、金融和社会等多种网络交叉构成的复合网络”。[34]厦门此番抵制运动,得到南洋华侨支持。据《新闻报》报道,太古洋行在新加坡、暹罗等区的航运业务遭到华侨抵制,“学生会与厦商联络,实行抵制太古轮船势极剧烈,故日来太古船开往新加坡、暹罗者,其搭客货物,俱寥若星辰,该行大受损失”。[35]

五四运动以后,学生、商人等群体抗争利权意识明显增强,国民外交运动逐渐从局部地区扩展至全国。厦门公民会利用晚清以来的商业网络组织以及国民外交舆论声势,将抵制运动从厦门逐渐扩展至上海、汕头、南洋等地。缘此,太古洋行业务遭受重创。尔后,中英两国政府迫于时局开始重视海后滩案的解决。

三、厦门公民会的持续抗争与海后滩案的解决

厦门公民会通过扩展抵制运动的地域范围,吸引了诸多商业团体组织参与抵制运动,太古洋行闽粤至南洋一带业务遭受窒碍。缘此,太古洋行经济利益损失惨重。一方面,该行经济贸易数额下降。据《申报》报道:“上海太古公司,今年九月底以前之营业,共计获得余利为八万五千六十磅,合现时华洋为七十六万五千元。但开支未除,比较去年之营业,仅及十分之一也。”[36]另一方面,此番抵制运动还间接增强了该行竞争对手的实力。在海后滩发生之前,日本航运公司邮船会社,并无开赴港粤航线,然而“自太古风潮发生,该行乃乘机特开台东丸一轮,往来沪港厦粤各埠。一以乘间而经营大好之航业,日本人之商业竞争,洵可畏也”。[37]

厦门公民会所领导的抵制运动给太古洋行造成的经济损失以及颇盛的舆论声势,引起了英国政府及英国在华报刊关注。英国政府官员,就及时结束抵制运动向北京外交部施加压力。1921年12月24日,艾斯敦前往外交部就日趋激烈的抵制运动提出交涉。艾斯敦指出外界诸多团体的抵制运动,实为“种种妨碍太古洋行轮船营业自由之举动。”[38]英使哈丁在接受《申报》记者采访时更是直言,英商因抵制运动所遭受的损失,“外交部如于最短期间不能将此举动遏止,则必严重提出损害赔偿问题也。”[39]英国在华报纸《字林西报》同样持类似观点。该报认为:“因抵制风潮,太古洋行受到了口头和行为上残酷和不公正的谴责。”[40]

英国政府交涉态度强硬,甚至还提出经济赔偿的无理要求,致使厦门公民会颇为愤懑。厦门公民会愈发坚定“如英国人不表示和解,就不结束抵货”[41]的态度。厦门公民此时将抗争手段由经济上升至法律。1921年12月,中英两国政府就海后滩案商议了六条提案:“1.经理权收归税务司办理。2.经理范围,以注重卫生为限。3.撤销英国国旗。4.撤销围塔路牌。5.浮桥租地照例纳租。6.如有妨碍公安事宜,税务司派警制止之。”[42]厦门公民会对上述条例未将领土主权收归中方所有,啧有烦言,其认为条例“概不容纳民意,丧失反较光绪四年原约更大,计谋撤回代表,自谋对待”。[43]外交部在与英方交涉时所表现出的式微之势,致使厦门公民会感到交涉不可再指望政府,则自主转向利用法律手段开展抗争活动,“显示了中国商人外交的进一步成熟”。[44]

厦门公民会的抗争运动,悄然影响了中英两国外交事件交涉形势。华盛顿会议结束后,英国政府有意归还威海卫租借地。而此番突发厦门英租界争端,使英国政府开始转换态度,提出归还威海卫,须将海后滩解决,方能提议。再者,英国政府搁置西藏界址交涉问题,外界则猜测“大概此项问题在海后滩案与交还威海卫两项交涉未解决以前,终无谈判希望”。[45]

鉴于威海卫租界交还以及西藏交涉案与厦门海后滩案之间的关系,为促进上述两案交涉进程,北京政府开始重视厦门海后滩案的解决。颜惠庆任命刘光谦出任驻厦交涉员,要求刘谨慎处理海后滩案。颇有意趣的是,1922年1月,香港海员大罢工,国内反英风潮蔓延。厦门“声援斗争与海后滩案集合起来,把反英斗争推向高潮”。[46]艾斯顿忧虑厦门海后滩会像海员大罢工一样造成恶劣影响[47],在权衡利弊后,英国政府将行事激进的驻厦领事窦尔慈撤职,改任义克充任驻厦门领事,还密令厦门海关税务司华善居间调停。中英两国迫于时局,开始就海后滩案作出实质性因应。1922年1月中旬,中英两国代表就海后滩案正式展开外交交涉。

1922 年2 月25 日,厦门公民会与刘光谦、厦门道尹陈培琨达成取消抵制运动,以促进该案早日交涉的共识。厦门公民会随后电函上海、北京、广州、马尼拉等地团体宣布取消抵制运动。各地响应厦门公民会号召,渐续恢复与太古洋行的经济贸易。太古洋行在厦门的轮船运输业亦得以重新开通。“每日该行之温州号轮船,又申入港,乃为今年古历正月以来之第一次,蹙船停泊后,即有大呼船只,顺倚该轮搬载客货,是日乘客甚多,货物以麦粉及杂货为多”。[48]

西方国家在华盛顿会议对山东问题的讨论有所进展,国际舆论对中国收回已失利权较为有利。3 月,英国外交代表贝尔福在会议上声称:“今山东其余土地已在适宜条件之下,由日本交还中国,英国提议以同样适宜之条件交还威海卫。”[49]英国政府同意交还威海卫,为厦门公民会的抗争提供契机。1922年3月22日,厦门公民会在《新闻报》刊文:

威海卫之租界,根据约章,尚未期满,犹可放弃。英人在厦门海后滩之经理举动,多约成约,何妨力反前辙,以敦睦谊乎?或谓威海卫视厦门海后滩关系较大,英人既牺牲其大者,厦人何必于小者力争。不知自全国视之,威海卫固重,自厦人视之,海后滩亦重也,该海滩为全厦交通要区,一被侵占,海口之堵塞,扼吭拊背,痛何可言,此厦门所必竭力之与争者也。谓海后滩案,非由太古主持,但归罪于太古,未免失当。不知前次桥工肇事,非利用侵占海后滩之地,何至演出种种惨剧,则厦人坚持并案,原有充分理由。且近来中英邦交,大体尚见辑睦,即驻厦英商与商人亦少龃龉。敝会不欲扩充抵制范围,当为中外所共谅。如必为吹毛求疵之说,激成涉及全体之举,正恐事端纠纷,而解决更形棘手矣。敝会同人,以此苦衷,非局外所及见。[50]

此番辩驳将海后滩事件放置于国际外交事件交涉进程,从政治外交以及经济利益两方面阐明了厦门公会抗争缘由,为其抗争运动提供学理以及事实上的依据。揆诸上述言论亦可见厦门公民会藉由中英两国在外交态势上的缓和关系,希望趁势将海后滩案解决的迫切心情。最终,迫于时局以及厦门公民会的抵制声势,英国政府开始做出相关回应。1922年3月,英国政府允诺拆卸英租界之两端界墙,“至滩地所有权诸问题,则由英国领事中国交涉员协议解决”。[51]

1922 年10 月21 日,中英两国政府就海后滩案的交涉取得进展,相关代表签订海后滩善后条例。条例规定英国国旗、围墙须予以拆除,地权属划归中方所有。英国政府租借该地需照例纳租,“每年由该行缴纳租借费大洋二十元交驻厦英公使,转付中国地方官”。[52]缘此,厦门经济利益得以维护的同时,海后滩主权收归中方所有,悬置已久的中英租界争端随之解决。

四、结语

五四运动以来国民外交运动不断发展,民众团体组织由政府外交后盾走向交涉舞台前沿,在一定程度上弥补了政府外交不足。此番厦门商人团体针对英商太古洋行在海后滩修建栈桥码头的举动,采取请愿、经济绝交等方式,最终推动中英两国外交交涉,凸显了商人阶层在收回利权运动中的重要作用。国家外交交涉成功与否,民众广泛参与固然重要,然而政权稳固、经济和军事实力为基础综合资源的共同作用才是最主要原因。北京政府时期,国民外交运动对中外交涉起着推动作用,然而从总体上言之,民众抗争效力有限。厦门商人团体对海后滩的抗争,使得英国政府将海后滩照例纳租,却没能改变该地成为英租界事实。1928 年6 月,国民政府统一全国,南北政权对立的状态随之消失。中国基本统一局面的形成,国民政府交涉上拥有更大的权威和自主性。废除不平等条约由此进入了一个全面展开阶段,先后收回天津比利时租界、威海卫英租界。1930年9月,英国驻华公使蓝浦森与中国政府外交部部长王正廷达成海后滩地归还协议,至此海后滩案才得以彻底解决。

注释:

[1]主要成果有:李禧:《海后滩反帝斗争之回顾》,《厦门文史资料》第1 辑,厦门:中国政协福建省厦门市文史资料编辑委员会,1963 年;洪卜仁:《厦门地方史讲稿》,厦门:厦门市总工会出版,1983 年;福建省地方志编撰委员会编:《福建省志•外事志》,北京:方志出版社,2004 年;周子峰:《近代厦门城市发展史研究》,厦门:厦门大学出版社,2005年;贺江枫:《1921~1922年厦门海后滩案与中英交涉研究》,《暨南学报》(哲学社会科学版)》2015年第10期。其中,贺江枫一文的考证与梳理最为详实,该文利用中英外交档案资料,在重建海后滩案史实基础上,对厦门民众团体、北洋外交部与英方彼此的主张及互动过程作了深入细致的剖析,阐释了北洋外交缺陷及局限性。

[2]根据虞和平的研究,“商人外交”是指商人有组织的对外交涉活动。商人外交包括商人独立的外交活动、商人与政府合作的外交活动以及商人直接、间接的外交后援活动。具体参见虞和平:《五四运动与商人外交》,《近代史研究》2000年第2期。

[3]有关环南中国海华人跨国网络,参见戴一峰:《南中国海与近代东南地区社会经济变迁》,《史林》2005年第2期。

[4]太古洋行修建栈桥码头最早可追溯至1900 年,太古洋行向厦门地方政府缴纳一万墨西哥银圆,取得在该地修筑权利。1910 年,该栈桥遭风暴损毁严重,驻厦英领即向厦门道台表示太古洋行将其拆除,希望取得日后重建权益。根据贺江枫的研究,厦门道台在会函英领事时,有默许英领事诉求之意。直至1921年5月前,太古洋行并未提及重修栈桥码头之事。

[5]中国政协厦门市委员会文史资料研究委员会编:《厦门文史资料》第16辑,厦门:鹭江出版社,1990年,第228页。

[6]《英人占用厦门海滩之交涉》,《益世报》(北京)1921年6月7日,第3版。

[7]厦门市档案馆、厦门总商会编:《厦门商会档案史料选编》,厦门:鹭江出版社,1993年,第442页。

[8]中国人民政治协商会议厦门市委员会文史资料研究委员会编:《厦门文史资料》第16辑,厦门:鹭江出版社,1990年,第223页。

[9]《闽代表请速解决海沙滩交涉》,《晨报》(北京)1921年10月13日,第3版。

[10]《闽代表请速解决海沙滩交涉》,《晨报》(北京)1921年10月13日,第3版。

[11]《厦门海后滩案交涉之扩大》,《晨报》(北京)1921年11月9日,第3版。

[12]《公电》,《闽报》(福州)1921年11月19日,第1版。

[13]戴一峰主编:《厦门海关历史档案选编》第1辑,厦门:厦门大学出版社,1997年,第94页。

[14]戴一峰主编:《厦门海关历史档案选编》第1辑,厦门:厦门大学出版社,1997年,第117页。

[15]《厦门海后滩案扩大》,《益世报》(北京)1921年11月23日,第3版。

[16]《THEBOYCOTT OF B&S.AT AMOY》,《The North-China Daily News》(ShangHai),December14,1921.

[17]《厦门海后滩案扩大》,《益世报》(北京)1921年11月23日,第3版。

[18]颜惠庆:《颜惠庆日记》第2卷,上海档案馆译,北京:中国档案出版社,1996年,第92页。

[19]《国民外交联合会之临时大会》,《益世报》(北京)1921年12月1日,第3版。

[20]戴一峰主编;厦门海关档案室编:《厦门海关历史档案选编》第1辑,厦门:厦门大学出版社,1997年,第99页。

[21]辛:《厦公民大会之决心》,《四民报》(上海)1921年12月16日,第7版。

[22]《旅沪福建同乡会开临时会》,《新闻报》(上海)1921年12月19日,第13版。

[23]《旅沪福建同乡会开临时会》,《新闻报》(上海)1921年12月19日,第13版。

[24]《旅沪福建同乡会开临时会》,《新闻报》(上海)1921年12月19日,第13版。

[25]朱英:《晚清收回利权运动新论》,《史学集刊》2013年第3期。

[26]《闽商同乡会争后滩案大会》,《民国日报》(上海)1921年12月19日,第10版;《闽商公所讨论海后滩案》,《新闻报》(上海)1921年12月20日,第13版;《闽人急议海后滩案》,《申报》(上海)1921年12月20日,第14版。

[27]湘:《后滩案中的航业公司》,《民国日报》(上海)1921年12月19日,第11版。

[28]独鹤:《海后滩慨言》,《新闻报》(上海)1921年12月28日,第3版。

[29]《航运消息汇纪》,《申报》(上海)1921年12月15日,第14版。

[30]《太古公司来函》,《民国日报》(上海)1921年12月22日,第11版。

[31]《沪公团与海后滩》,《益世报》(北京)1921年12月20日,第3版。

[32]《杂粮公会劝告太古公司》,《民国日报》(上海)1922年月1月3日,第10版。

[33]《汕头与南洋抵制太古》,《民国日报》(上海)1922年1月4日,第6版。

[34]戴一峰:《南中国海与近代东南地区社会经济变迁—以闽南地区为中心》,《史林》2005年第2期。

[35]《汕头抵制航轮风潮》,《新闻报》(上海)1922年1月22日,第9版。

[36]《太古九个月之营业统计》,《申报》(上海)1922年12月21日,第14版。

[37]《航运消息纪要》,《申报》(上海)1922年1月18日,第10版。

[38]《英使又提海后滩抗议》,《民国日报》(上海)1921年12月30日,第6版。

[39]《本报驻京记者访问录》,《申报》(上海)1922年1月19日,第7版。

[40]《THE AMOY BUND AND BOCOTT CASE》,《The North-China Daily News》(ShangHai),February11,1922.

[41]颜惠庆:《颜惠庆日记》第2卷,上海档案馆译,北京:中国档案出版社,103页。

[42]《厦门海后滩案交涉尚无进步》,《京报》(北京)1921年12月20日,第3版。

[43]旅沪福建同乡会:《关于海后滩之电文》,《时报》(上海)1922年1月6日,第9版。

[44]虞和平:《五四运动与商人外交》,《近代史研究》2000年第2期。

[45]《藏案谈判停顿原因》,《晨报》(北京)1922年2月26日,第3版。

[46]张天禄总编:《福州市志》第1册,北京:方志出版社,1998年,第151页。

[47]贺江枫:《1921~1922年厦门海后滩案与中英交涉研究》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2015年第10期。

[48]《太古航运渐恢复》,《大公报》(上海)1922年3月23日,第5版。

[49]《威海卫决定交还之经过》,《益世报》(天津)1922年3月29日,第7版。

[50]《保存海后滩公会之宣言》,《新闻报》(北京)1922年3月10日,第9版。

[51]《英使否认海后滩案决裂说》,《益世报》(北京)1922年3月17日,第2版。

[52]《通商》,《外交公报》(南京)1922年18期,第8页。