大班幼儿的动态躯体表情认知研究

李文静 王静梅 张超 杜柯霖 卢英俊

(1浙江师范大学国际儿童研究院,杭州,310012)(2浙江师范大学杭州幼儿师范学院,杭州,310012)

躯体表现出的情绪信息、协调一致的运动及有意义的行为统称为情绪躯体语言(emotional body language)或躯体表情(bodily expressions)。〔1〕躯体表情在促进情感信息交流方面有独特的优势。躯体表情较难伪装,有助于个体更准确地识别他人的情绪和意图。〔2〕因此,躯体表情识别对于幼儿辨别他人意图(尤其是威胁意图)、更好地加工情绪信息和开展社会互动具有重要意义。在日常生活中,相较于静态躯体表情,动态躯体表情更为常见。因此,探究幼儿对动态躯体表情的识别和注意偏向,更具研究价值。基于此,本研究以成人为对照组,考察大班幼儿对动态躯体表情的认知特点及其与成人的差异。

一、研究方法

1.研究对象

本研究共选取31 名大班幼儿(其中女童11名)和42 名大学生(其中女生27 名)为被试。所有被试均自愿参加,无神经系统或精神疾病史,裸眼或矫正视力正常,右利手。

2.研究材料

本研究在躯体表情视频库(Body-expression Movie Clips)中选取高兴、中性、愤怒动态躯体表情视频各10 个。该视频库通过光学捕捉系统对统一着灰色服装与头套的演员的身体动作进行拍摄,排除了面部表情信息及服饰的影响。〔3〕研究者使用相关软件将视频背景色调整为浅灰色(RGB=213,213,213),并控制每个视频的显示高宽为576 像素×720 像素,帧速率25 帧/秒,时长3 秒。

3.研究过程

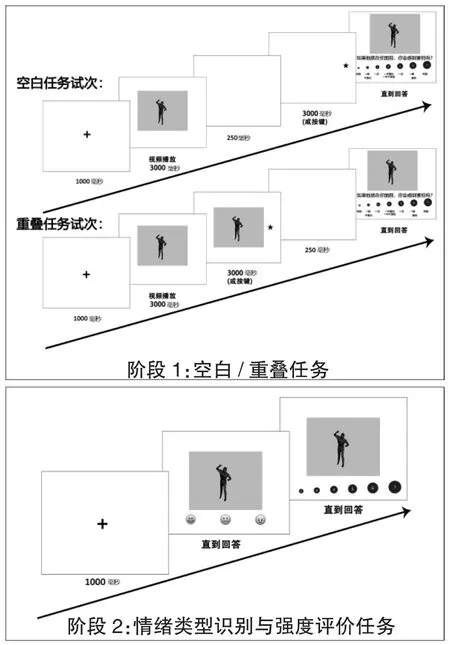

本研究采用一对一个别化施测方式。图1为任务流程。实验分为两个阶段。阶段1 包含空白任务和重叠任务,每个任务30 个试次,随机排序。在空白任务试次中,呈现注视点“+”1000 毫秒后,随机呈现1 个动态躯体表情视频3000 毫秒,之后呈现空白屏250 毫秒,再随机呈现“★”,要求被试在反应盒上按照对应的左右位置按键。若3 秒内未按键,则画面自动消失。之后再次呈现同一个动态躯体表情视频,要求被试评估威胁程度(七点评分:1 为特别不害怕,7 为特别害怕)。随后进入下一个试次。在重叠任务试次中,其余与空白任务试次均相同,只是先呈现“★”,在呈现“★”的同时还会呈现动态躯体表情视频,之后再呈现空白屏250 毫秒。当注意从中央刺激转移到目标刺激时,重叠任务包括注意脱离、注意转移和注意新刺激3 个过程,而空白任务只包括注意转移和注意新刺激2 个过程,因此两者的反应时相减,就可以得出注意脱离的时间,反映个体的注意偏向。〔4〕

图1 任务流程

阶段2 为情绪类型识别与强度评价任务。在呈现注视点“+”1000 毫秒后,随机呈现1 个动态躯体表情视频,在视频下方呈现高兴、中性、愤怒的表情图片,要求被试按键选择对应的表情图片。在被试按键选择后,再次呈现视频,并要求被试对视频的情绪强度进行七点评分。随后进入下一个试次。在实验开始前,确保幼儿认识这3 种情绪的表情图片。

在开始正式实验前,另选视频库中的其他视频材料组织被试练习。为使幼儿能持续积极参与,研究者在完成每个部分的练习后及时给予幼儿相应的奖励。

4.数据处理

运用SPSS25.0 软件对数据进行处理。以情绪类型和性别为自变量,以被试对不同情绪类型动态躯体表情的识别正确率、情绪强度评价、威胁评估和注意偏向为因变量,进行重复测量方差分析。对不符合球形检验处,研究者采用格林豪斯-盖斯勒法校正。威胁评估是指被试对材料的威胁程度的评分。若注意偏向指标值为正数,则代表注意脱离困难;若为负数,则代表注意提前脱离,发生了注意回避;若为零,则代表没有注意偏向。

二、研究结果与讨论分析

1.幼儿对不同情绪类型动态躯体表情的认知差异

本研究对幼儿数据进行3(情绪类型:高兴、中性、愤怒)×2(性别)的重复测量方差分析,其中性别为被试间变量,结果见图2。

图2 幼儿对不同情绪类型动态躯体表情的识别正确率、情绪强度评价、威胁评估和注意偏向结果①*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,下同。

在识别正确率方面,情绪类型的主效应不显著〔F(2,582)=1.40,p=0.247〕,三种情绪类型的识别正确率分别是51.3%(高兴)、53.1%(中性)和58.2%(愤怒),平均识别正确率为54.2%,高于47.49%,可排除随机作答的可能性。性别的主效应不显著〔F(1,291)=0.71,p=0.399〕。交互作用不显著。本研究结果与前人的研究结果一致,〔5〕说明大班幼儿对不同情绪类型的动态躯体表情的识别正确率均比较低。

在情绪强度评价方面,情绪类型的主效应显著〔F(2,582)=17.02,p<0.001,ηp2=0.055〕。事后检验发现,愤怒(5.15±0.11)和高兴(5.00±0.11)动态躯体表情的情绪强度评分无显著差异,但均显著高于中性(4.33±0.11,ps<0.001)。其他主效应和交互效应均不显著。本研究结果与前人的研究结果一致。相比中性情绪,高兴和愤怒时的动作往往更多,更夸张。〔6〕对于动态躯体表情而言,动作越夸张,其情绪强度越强。〔7〕这说明虽然幼儿对不同情绪类型的动态躯体表情的识别正确率无显著差异,但幼儿还是能感知到动态躯体表情所表达的情绪强度的差异。

在威胁评估方面,情绪类型的主效应显著〔F(1.83,532.42)=27.32,p<0.001,ηp2=0.086〕。事后检验发现,愤怒(2.86±0.10)动态躯体表情的威胁程度评分显著高于高兴(2.27±0.08,p<0.001)和中性(2.09±0.07,p<0.001),高兴动态躯体表情的威胁程度评分显著高于中性(p=0.047)。性别的主效应显著〔F(1,291)=7.72,p =0.006,ηp2=0.026〕,女孩(2.56±0.09)的威胁程度评分显著高于男孩(2.25±0.07)。交互效应不显著。本研究发现幼儿对愤怒动态躯体表情的威胁程度评分显著高于中性、高兴,与前人的研究结果一致。〔8〕不过,本研究还发现幼儿对高兴动态躯体表情的威胁程度评分显著高于中性,与前人的研究结果不同。〔9〕这可能是因为相比中性情绪,愤怒和高兴时的动态躯体表情都有较多的手部动作,如前者为“挥舞拳头”,后者为“手舞足蹈”。有研究发现,个体在判断动态躯体表情是否为愤怒时,主要依据手部的动作。〔10〕因此,幼儿在尚未能很好地辨识不同情绪类型的动态躯体表情模式时,可能会在一定程度上混淆高兴与愤怒的动态躯体表情,〔11〕导致对高兴动态躯体表情的威胁程度评分比中性高。

在注意偏向方面,不存在主效应,也无交互效应。本研究结果与前人的研究结果一致。〔12〕这可能是由于幼儿对动态躯体表情的识别正确率较低,尚不能准确判断不同情绪类型动态躯体表情的威胁程度,故没有表现出特别的注意偏向。这也可能是由于本研究采用的注意偏向指标为按键反应时,其信度不如眼动指标和大脑相关活动指标的信度高。〔13,14〕因此,未来研究可以考虑使用眼动指标或大脑相关活动指标为因变量,对幼儿不同情绪类型动态躯体表情的注意偏向进行深入探究。

2.成人对不同情绪类型动态躯体表情的认知差异

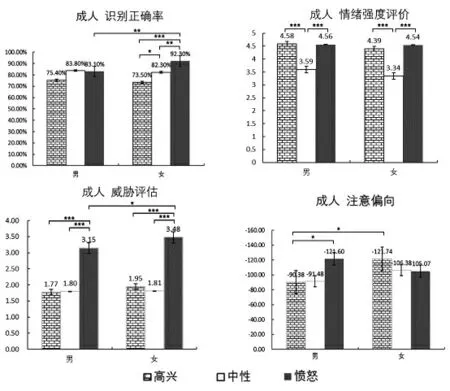

本研究对成人数据进行3(情绪类型:高兴、中性、愤怒)×2(性别)的重复测量方差分析,其中性别为被试间变量,结果见图3。

图3 成人对不同情绪类型动态躯体表情的识别正确率、情绪强度评价、威胁评估和注意偏向结果

在识别正确率方面,情绪类型的主效应显著〔F(1.89,757.52)=11.73,p<0.001,ηp2=0.028〕。事后检验发现,高兴(0.74±0.02)动态躯体表情的识别正确率显著低于中性(0.83±0.02,p=0.005)、愤怒(0.87±0.02,p<0.001),愤怒与中性无显著差异。性别的主效应不显著。情绪和性别的交互效应边缘显著〔F(1.89,757.52)=2.55,p=0.082,ηp2=0.006〕。简单效应分析发现,在愤怒动态躯体表情的识别正确率上,女性(0.92±0.02)显著高于男性(0.83±0.03,p=0.005),其他两种情绪类型的识别正确率无显著性别差异;在女性组中,愤怒动态躯体表情的识别正确率(0.92±0.02)显著高于中性(0.82±0.02,p=0.001)、高兴(0.74±0.03,p<0.001),中性显著高于高兴(p=0.016);在男性组中,三种情绪类型动态躯体表情的识别正确率无显著差异。

在情绪强度评价方面,情绪类型的主效应显著〔F(1.96,783.70)=4.09,p<0.001,ηp2=0.156〕。事后检验发现,愤怒(4.55±0.08)和高兴(4.49±0.08)动态躯体表情的情绪强度评分没有显著差异,但均显著高于中性(3.47±0.07,ps<0.001)。其他主效应和交互效应均不显著。

在威胁评估方面,情绪类型的主效应显著〔F(1.82,729.76)=249.40,p<0.001,ηp2=0.384〕。事后检验发现,愤怒(3.32±0.08)动态躯体表情的威胁程度评分显著高于高兴(1.86±0.06,p<0.001)和中性(1.80±0.05,p<0.001),高兴和中性无显著差异。其他主效应和交互效应均不显著。

在注意偏向方面,情绪类型和性别的主效应均不显著,情绪类型和性别的交互效应显著〔F(2,800)=3.16,p=0.043,ηp2=0.008〕。

3.幼儿与成人动态躯体表情认知的差异

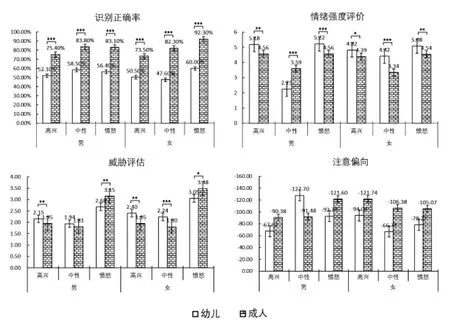

对成人和幼儿的数据进行3(情绪类型)×2(年龄:幼儿、成人)×2(性别)的重复测量方差分析,其中年龄和性别为被试间变量,结果见图4。

图4 幼儿与成人的动态躯体表情认知差异

在识别正确率方面,年龄的主效应显著〔F(1,691)=185.728,p<0.001,ηp2=0.212〕,成人动态躯体表情的识别正确率(0.82±0.01)显著高于幼儿(0.54±0.02)。情绪类型的主效应显著〔F(2,1382)=8.50,p<0.001,ηp2=0.012〕。事后检验发现,高兴动态躯体表情的识别正确率(0.63±0.02)显著低于愤怒(0.73±0.02,p<0.001)、中性(0.68±0.02,p=0.040),中性动态躯体表情的识别正确率显著低于愤怒(p=0.040)。情绪和性别的交互效应显著〔F(2,1382)=3.41,p=0.033,ηp2=0.005〕。简单效应分析发现,男性和女性对动态躯体表情的识别正确率差异只体现在愤怒动态躯体表情上,女性(0.76±0.02)显著高于男性(0.70±0.02,p=0.045);在女性组中,愤怒动态躯体表情的识别正确率显著高于中性(0.65±0.03,p=0.001)、高兴(0.20±0.03,p<0.001),中性和高兴无显著差异;在男性组中,中性动态躯体表情的识别正确率(0.71±0.02)显著高于高兴(0.64±0.03,p=0.035)。其他主效应和交互效应均不显著。本研究发现,大班幼儿与成人对动态躯体表情的认知存在较大差异,幼儿的识别正确率显著低于成人。已有研究表明,从4 岁起,个体对动态躯体表情的识别正确率随着年龄增长而迅速提高,8.5 岁之后发展速度变缓。〔15,16〕大班幼儿正处在动态躯体表情识别能力迅速发展的阶段,认知能力尚有待进一步提高。

在情绪强度评价方面,年龄的主效应显著〔F(1,691)=59.24,p<0.001,ηp2=0.079〕,幼儿(4.83±0.07)的情绪强度评分显著高于成人(4.17±0.06)。情绪类型的主效应显著〔F(2,1382)=72.57,p<0.001,ηp2=0.095〕。事后检验发现,愤怒(4.85±0.07)和高兴(4.74±0.07)动态躯体表情的情绪强度评分无显著差异,但均显著高于中性(3.90±0.06,ps<0.001)。其他主效应和交互效应均不显著。在情绪强度评价上,幼儿与成人的评价趋势一致,但相比成人,幼儿的情绪强度评分更高。有研究发现,从出生开始,个体的共情能力是持续提高的,进入学龄期之后开始有所下降。〔17〕因此,虽然大班幼儿对动态躯体表情的识别正确率较低,但由于其高共情的心理特征,在对情绪强度的感知上反而比成人更强烈。

在威胁评估方面,情绪类型的主效应显著〔F(1.83,1262.61)=188.37,p<0.001,ηp2=0.214〕。事后检验发现,愤怒(3.09±0.06)动态躯体表情的威胁程度评分显著高于中性(1.95±0.04,p<0.001)、高兴(2.07±0.05,p<0.001),高兴显著高于中性(p=0.026)。性别的主效应显著〔F(1,691)=11.14,p=0.001,ηp2=0.016〕,男性(2.25±0.05)的威胁程度评分显著低于女性(2.49±0.05)。情绪类型和年龄的交互效应显著〔F(1.83,1262.61)=26.32,p<0.001,ηp2=0.037〕。简单效应分析发现,成人(3.32±0.08)愤怒动态躯体表情的威胁程度评分显著高于幼儿(2.87±0.10,p<0.001),而在高兴(成人1.87±0.06,幼儿2.27±0.07,p<0.001)和中性(成人1.80±0.05,幼儿2.09±0.06,p=0.001)动态躯体表情的威胁程度评分上,成人均显著低于幼儿;在幼儿组中,愤怒动态躯体表情的威胁程度评分显著高于高兴、中性(ps<0.001),高兴显著高于中性(p=0.027);在成人组中,愤怒动态躯体表情的威胁程度评分显著高于中性、高兴(ps<0.001),中性与高兴无显著差异。其他主效应和交互效应均不显著。在威胁评估上,幼儿对愤怒动态躯体表情的威胁程度评分显著低于成人,而对高兴和中性动态躯体表情的威胁程度评分显著高于成人。这可能与幼儿对动态躯体表情的识别正确率较低有关。成人能较为清晰地辨别出动态躯体表情的情绪类型,因此对其威胁程度也有更精准的评估,而幼儿对不同情绪类型的动态躯体表情模式容易产生混淆,故影响了其威胁评估的准确性。〔18〕

在注意偏向方面,所有主效应和交互效应均不显著。这与前人的眼动研究结果一致,〔19〕即幼儿与成人对动态躯体表情的注意模式无显著差异。

三、教育建议

1.重视幼儿动态躯体表情识别能力培养

本研究发现,幼儿对不同情绪类型动态躯体表情的识别正确率均较低,与成人存在显著差异。教师可以在讲故事等活动中更多运用动态躯体表情来表达情绪,在与幼儿互动的过程中注意将动态躯体表情和面部表情相结合,从而潜移默化地提高幼儿对动态躯体表情的认知水平,进而促进幼儿情绪感知能力的发展。教师可以多组织幼儿参加各种与日常生活紧密联系的社交活动,促使幼儿不断提高动态躯体表情认知能力。

2.提高对幼儿情绪感知特征的认识

本研究发现,幼儿对动态躯体表情情绪强度的感知比成人更加强烈。教师应当充分认识到幼儿与成人对情绪强度感知的差异。在师幼互动过程中,教师应当时刻牢记这一差异,从幼儿的角度出发来选择合适的情绪表达方式(特别是动态躯体表情),关注幼儿的情绪体验。此外,当发现幼儿较长时间处于某种消极情绪中且难以调整情绪状态时,教师应当给予适当引导和帮助,及时进行干预,避免幼儿出现情绪障碍问题。

3.引导幼儿对不同动态躯体表情做出恰当反应

在社会互动中对他人不同的躯体表情做出恰当反应,对幼儿建立良好的同伴关系、师幼关系及亲子关系有利。有研究发现,缺乏对积极情绪的积极搜索和对消极情绪的注意回避可能是幼儿出现焦虑、抑郁等心理问题的原因之一。〔20〕因此,教师在与幼儿互动时,应当注意引导幼儿学习对他人的不同情绪做出恰当反应,善于使用情绪调节策略。