游戏化音乐教学对5—6岁幼儿音乐表现能力的影响*

王凯希 王秀萍 张晓敏

(浙江师范大学杭州幼儿师范学院,杭州,310012)

游戏化音乐教学抓住了幼儿的“游戏性”特征,以戏剧性表演游戏作为音乐教学的间接中介,将抽象的音乐基本要素(如节奏、节拍、旋律等)转化为具体的情境、角色,引导幼儿投入到戏剧性表演游戏中,幼儿能够通过角色扮演、冲突解决等方式体验游戏并获得音乐经验。〔1〕本研究拟探讨游戏化音乐教学对5—6 岁幼儿音乐表现能力的影响,以期为促进幼儿音乐能力的发展提供参考。

一、研究设计

(一)研究对象

本研究选取杭州市某幼儿园两个大班的50名5—6 岁幼儿作为研究对象。

(二)研究工具

由于歌唱活动和欣赏活动在幼儿园开展得最为广泛,因此本研究选择这两类活动作为研究的主要内容。歌唱表现力是指幼儿能够在自然、松弛的状态下通过声音和动作表达出歌曲音准、节拍、节奏的能力;欣赏表现力是指幼儿能够在自然、松弛的状态下通过身体动作表达出乐曲节拍、结构的能力。

本研究采用王秀萍等人编制的《幼儿歌唱活动表现观察表》和《幼儿欣赏活动表现观察表》来测查幼儿的音乐表现能力。前一个量表主要包括歌唱发声、音准、节拍、节奏、面部表情、身体姿态6个项目。后一个量表主要包括音乐特征和动作特征2 个维度。其中,音乐特征维度包括节拍、句段衔接、预备与结尾等,共8 个项目;动作特征维度包括空间、层次、松弛3 个项目。〔2〕量表采用5 级评分制,达成目标计5 分,接近目标计3 分,本能状态计1 分。经检验,量表的信效度良好。

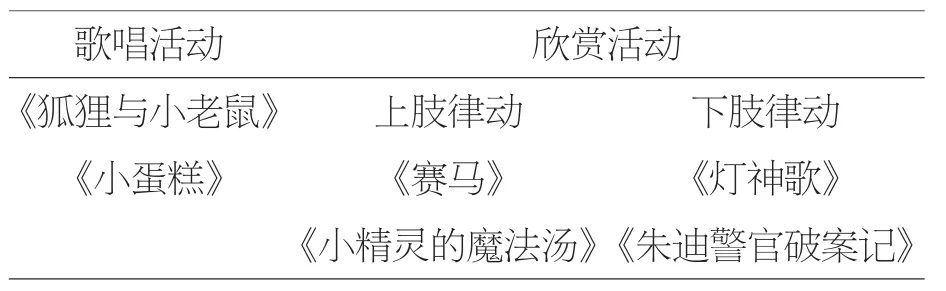

(三)音乐活动课例

本研究使用的音乐活动课例均为游戏化音乐教学的全国优秀课例(见表1)。

表1 音乐活动课例

(四)研究程序

本研究采用2(实验时间:前测、后测)×2(组别:实验组、控制组)的混合实验设计。研究者每周在实验组开展一次游戏化音乐教学活动,每次25—30 分钟,共持续10 周。对照组则采用另外的音乐教学法,音乐作品与时间均与实验组一致。实验组与对照组除采用的音乐教学法不同外,其他活动安排与课程设置均相同。实验组幼儿和对照组幼儿同时进行前测和后测。

(五)数据处理与分析

本研究采用SPSS22.0 软件对数据进行处理与分析。

二、研究结果与分析

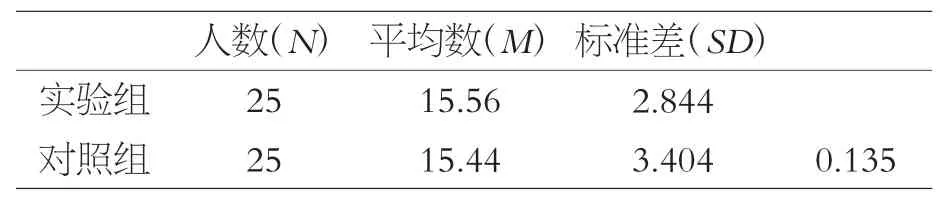

(一)幼儿音乐表现能力前测同质性检验

由表2和表3可知,前测时,实验组幼儿与对照组幼儿在歌唱表现力和律动表现力上的差异不显著,表明被试的同质性较好。

表2 幼儿歌唱表现力前测情况

表3 幼儿律动表现力前测情况

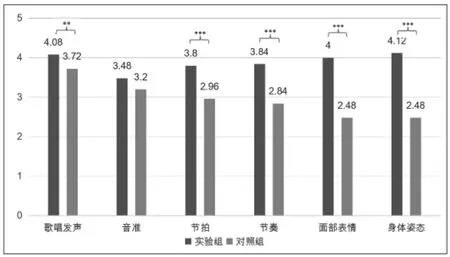

(二)幼儿音乐表现能力差异性检验

由图1可知,在歌唱表现力上,实验组幼儿的各项得分均高于对照组幼儿。其中,在歌唱发声、节拍、节奏、面部表情和身体姿态项目上,两组幼儿存在显著差异。

图1 两组幼儿歌唱表现力各维度差异性检验

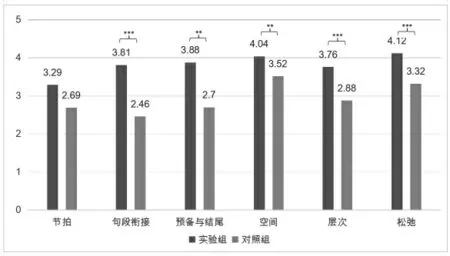

由图2可知,在幼儿律动表现力上,实验组幼儿的各项得分均高于对照组幼儿。其中,在句段衔接、预备与结尾、空间、层次和松弛项目上,两组幼儿存在显著差异。

图2 两组幼儿律动表现力各维度差异性检验

三、分析与讨论

(一)游戏化音乐教学对幼儿歌唱表现力的影响

本研究结果表明,游戏化音乐教学能提高5—6 岁幼儿的歌唱表现力,具体表现在节拍、节奏、声音和身体姿态等方面。

1.节拍与节奏表现

节拍与节奏是音乐构成的第一要素,是音乐的骨架与核心。幼儿的音乐学习离不开身体运动,身体运动是幼儿天生的倾向。〔3〕在游戏化歌唱活动中,教师从最基础的“合乐做动作”开始,为幼儿歌唱合节拍、合节奏提供有效的支架。例如,在音乐活动“狐狸与小老鼠”中,教师根据故事情境,分别代入狐狸与小老鼠的角色,并根据节拍做出相应的动作,为幼儿树立了准确合拍的榜样。〔4〕在采用传统教学法的歌唱活动中,教师一般会通过音乐术语要求幼儿的行为,如“拍子要准确”等,很难让幼儿理解合拍、速度不稳等的意思。

2.声音表现

在游戏化音乐教学过程中,投入到故事情境中的幼儿能够更为自然、流畅地表达歌曲。例如,在音乐活动“狐狸与小老鼠”中,教师通过引导幼儿扮演不同的角色,不仅丰富了幼儿的情感表达,也促使幼儿尝试使用不同音色进行歌唱。〔5〕此外,音准的形成需要大量的歌唱实践,每一次让幼儿歌唱都需要提供令幼儿乐意歌唱的理由。〔6〕在游戏化音乐教学过程中,教师会根据歌词情境让幼儿进行角色扮演,提高幼儿参与活动的兴趣。重复歌唱对于幼儿来说不再是枯燥的练习过程,而是反复游戏的过程,幼儿在这一过程中不仅享受多次演唱歌曲的乐趣,也提高了音准。

3.身体姿态表现

游戏化音乐教学能够更好地促进幼儿身体的放松,使幼儿以“游戏”的状态进行歌唱,为幼儿带来愉悦的体验。在采用传统教学法的歌唱活动中,幼儿枯燥、反复地演唱歌曲,没有游戏与兴趣的支持,处于“被动”表演的状态,身体姿态比较僵硬。

(二)游戏化音乐教学对幼儿律动表现力的影响

本研究结果表明,游戏化音乐教学能提高5—6 岁幼儿的律动表现力,具体表现在节拍、结构以及动作等方面。

1.节拍表现

在欣赏活动中,幼儿的音乐表现力主要通过身体动作来体现,即幼儿合拍、合音乐句段结构进行身体律动。游戏化音乐教学具有“上肢合拍—原地合拍—移动合拍”经验获得的层级结构。〔7〕在本研究的活动安排上,“赛马”主要是以“小鸟飞”“骑骏马”等较为简单、固定的上肢动作为主;“小精灵的魔法汤”增加了上肢动作速度、层次的变化;“灯神歌”开始让幼儿感知原地合拍,如跺脚、弯腰;“朱迪警官破案记”在已有活动的基础上,引导幼儿挑战移动合拍。

本研究结果表明,在节拍项目得分上两组幼儿差异不显著。这主要是因为移动合拍对于两组幼儿来说都存在一定的挑战。移动合拍是指幼儿在站立的情况下,通过身体移动(如走、跑、跳等)对乐曲进行合拍。移动动作对身体平衡、保持重心以及空间感、方向感有较高的要求。在音乐活动“朱迪警官破案记”中,教师引导实验组幼儿采用圆圈队形站立,并模拟开摩托车的姿势进行小碎步的移动合拍。多次尝试后,幼儿逐渐适应了集体队列的移动,大部分幼儿能够走圆形队列,配合其他人调整步子。

2.结构表现

在游戏化音乐教学中,教师将抽象的音乐结构概念转化为具体的情节与形象的角色,让幼儿在情境中,通过动作的切换、转变来获得对音乐结构要素的感知。〔8〕例如,“小精灵的魔法汤”的乐曲结构是三段式,教师通过“制作魔法汤”的不同步骤让幼儿理解乐曲的句段结构。第一段“搅拌魔水”并“放入魔法”,第二段“摇晃魔法瓶”,第三段与第一段相同。虽然在此过程中,教师没有直接讲述乐曲的句段结构,但是幼儿能够通过教师的动作演示,感知乐曲结构的切换。而在采用传统记忆模式教学法的的音乐教学中,教师很难让幼儿理解抽象的“曲式结构”。

3.动作表现

在欣赏活动中,实验组幼儿能够进入游戏状态并从容、愉悦地进行肢体动作的表现,整体动作状态较为自然、松弛。同时,通过教师的动作示范,幼儿能注意到动作的空间调整和层次变化。例如,教师要求幼儿站“原地队形”时,会强调只在座位的前面、属于自己的空间位置上站立,这为每一名幼儿提供了一个固定的空间,使他们在表演时意识到个人空间的存在。〔9〕又如,教师会有意识地设计头、手、脚等身体部位的不同动作。幼儿可以通过活动中不同位置、方向、高度的肢体运动,体验到上、中、下、前、后、内、外等多种空间层次。〔10〕

四、教育建议

(一)挑选合适的音乐作品

幼儿园音乐活动使用的音乐一般分为歌曲与乐曲。在歌曲内容方面,应注意挑选具备一定故事性、情节性的歌曲,且歌词具有童趣并易于记忆和理解。〔11〕在曲调方面,应注意选择在幼儿音域范围内的歌曲,且节拍、节奏较为稳定、简单。在乐曲方面,要注意选择“形象鲜明”的音乐,〔12〕以便教师和幼儿可以根据音乐进行情境的设计与创编。

(二)精心创设角色与剧情冲突

在一段故事中,一般需要冲突来推动剧情的发展,游戏化音乐活动也是如此。教师应精心设计音乐活动中的剧情或角色的冲突。例如,在“狐狸与小老鼠”中,凶猛的狐狸与机智的小老鼠形成了角色冲突,狐狸想要吃掉小老鼠,而小老鼠利用自己的聪明才智吓跑了狐狸。又如,在“朱迪警官破案记”中,以朱迪警官在破案过程中遇到了重重挑战,最后终于成功破案的剧情为冲突。这样的冲突容易激发幼儿的内心情感,同时也为活动增加了趣味性与挑战性。

(三)关注幼儿身体动作发展顺序

幼儿的动作发展是一个由易到难的过程,即从较为容易做到并经常使用的上肢动作,到较为复杂的需要手、眼、脚一起协调的下肢动作。〔13〕因此,教师在进行音乐活动时,要特别注意幼儿身体动作的发展顺序。没有经过系统音乐训练的幼儿应从简单的上肢动作(手臂弯曲、划拍等)开始做起,在掌握了上肢动作的合拍后,再进行原地(踏步、跺脚等)合拍,确保有多余的心理能量与意识后再进行移动合拍(走、跑等)。

(四)注重在活动中的“入戏”表演

教师是否能在游戏化音乐活动中“入戏”是决定活动是否成功的关键。在游戏化音乐活动中,教师要通过自己生动的语言、神态、动作等将幼儿代入到故事情境中。在演绎角色的过程中,教师要抓住角色的特点,将鲜明的人物形象活灵活现地展现在幼儿面前,为整个音乐活动创造轻松、活跃的氛围,吸引幼儿投入到故事情境中。