高职教师队伍建设对接人才培养模式的研究

沈晓斌,李 蕊,李梅红

(天津工业职业学院,天津 300400)

高职教师队伍建设对接人才培养模式是指高职教师队伍建设应该适应人才培养模式,使之紧密地吻合在一起,从而保障高职教育的有效性。本文通过调研和分析,找到两者不能够对接的病因和症结,对症下药,根据市场对于高职人才的需求,从建设“双师型”师资队伍入手,不断创新人才培养模式,在实践中实现真正的无缝对接。

一、社会高职专业人才的培养与需求现状

李克强总理在政府工作报告中指出:加快现代职业教育发展能够有效地缓解目前大学生的就业压力,也是解决高技能人才短缺的战略之举。高职人才的社会需求已经从金字塔型向橄榄型转变,市场急需大量高素质的专业技术人才,而高职院校的师资队伍还没有从普通高等教育的模式中转变过来,不能很好地适应市场需求。改革开放以来,我国职业教育有了很大的发展,但是师资结构问题始终存在。

2018年,我国从事高职教育的专任教师49.8万人,而“双师型”教师只有19.14万人,占比为39.70%,远远低于教育部规定的高职院校“双师型”教师应占50%的比例,不能有效地承担起繁重的教学任务。

当前的窘境是:一方面,高职生源不足;另一方面,高职教师面临失业危机。这主要是因为队伍建设和培养模式的对接出现了问题。由于高职人才的市场需求发生了结构性变化,双创型人才需求呈现爆发式增长,人才培养模式也随之变得多种多样,师资队伍建设面临着严峻的挑战。师资队伍与培养模式如何对接,是一个问题的两个方面,先要建成高素质的“双师型”专业师资队伍,才能够与不同的人才培养模式对接,达到前者与后者的融合。

二、高职教师队伍及人才培养模式现状调研

根据选题的逻辑关系,为了弄清师资队伍建设与培养模式对接现状,笔者首先针对教师(包括企业师资)和学生这两大主体进行了问卷调查,力求发现其中的问题,为后面的策略研究寻找真实客观的依据。

(一)高职教师队伍建设现状调研

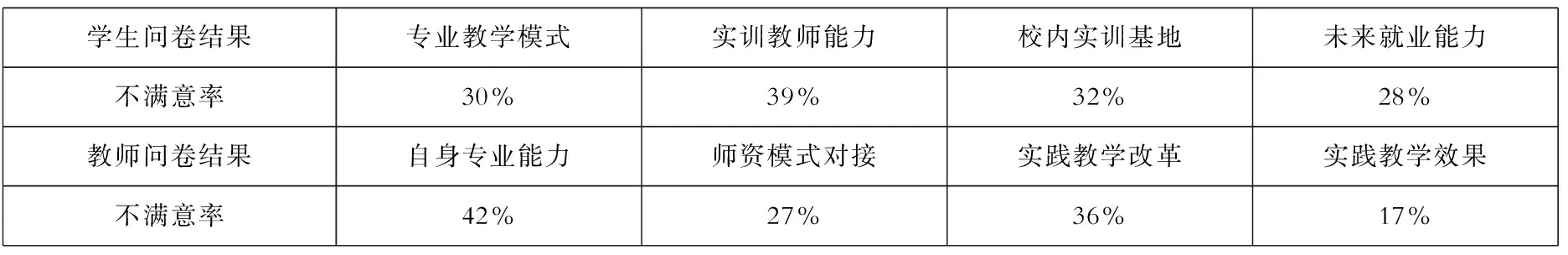

调查问卷根据选题针对学生群体设计了15道选择题,现场对本院及兄弟院校100名学生进行了调查。被调查者对问卷中专业教学模式、实训教师能力、校内实训基地、未来就业能力4个选题的不满意率分别是30%、39%、32%和28%(见表1)。

表1 问卷调查结果中不满意率最高的选项

调研发现,高职学生认为自身处于一个尴尬的境地,与中职生相比优势并不明显,理论上又不如本科生有优势,因此表现出极度的不自信,希望能在高职三年学习中,通过教师的言传身教,学好理论知识,掌握更高的技能,达到顺利就业的目的。

(二)高职人才培养模式现状调研

调查问卷针对教师群体同样设计了15道选择题,对相关高职院校30名教师(包括企业师资10名)进行了问卷调查。被调查者对问卷中自身专业能力、师资模式对接、实践教学改革、实践教学效果的不满意率分别是42%、27%、36%和17%(见表1)。

(三)调研结果分析

根据调查结果,学生对专业教学模式满意度不高,满意率为70%,对实训教师的能力满意度更低,满意率为61%。这说明,虽然现代化教学手段的应用为实践教学创造了条件,但是学生对实践教学的期望值很高,希望增加实践学习,而实训教师能力不足,安排的教学内容难以激发学生的兴趣。不能有效地与先进的培养模式对接。同时还与校内外实训基地的不尽人意有关,使改革难以延续下去。这就导致了实践教学效果不佳,不满意率达到17%。

三、教师队伍建设与人才培养模式存在的问题

(一)师资队伍发展壁垒尚存

高职院校师资建设存在的主要壁垒是师资来源单一和结构性失衡,优秀的专业教师引进难。“双师型”教师来源匮乏,高职院校教师大多是硕博士毕业,他们用理论思维教学方式去教形象思维发达的高职学生,就会出现对接困难。这支队伍是与培养模式对接的骨干力量,但由于不具备相应的实践能力,很难在教学工作中挑大梁。

(二)实践教学的创新性不足

部分高职院校的教师往往以教学科研型为主,对于技能实践教学存有偏见,导致实践教学形式大于内容,理论知识偏多,实战经验不足。在“大众创业,万众创新”的热潮下,能够与市场衔接的教师却如凤毛麟角。当今时代,互联网经济盛行,业态千变万化,市场转化目不暇接,而社会急需的创新创业人才难以在高职院校中孵化出来。很多高职院校往往满足于聘请企业家、工程技术人员进行有限的创新创业指导,学生也只是初步的学习和了解,没有形成真正的对接。

(三)人才培养模式定位模糊

高职院校的人才培养目标和教学模式在定位上尚不清晰。首先,专业设置缺乏科学性。调研显示,部分应届毕业生虽然按照要求完成了实践学时,但只进行了普通的顶岗操作,达到了一般技工的标准,远没有达到高级专业技术人才的标准。其次,课程建设不能与时俱进。比如,机械制造专业实践教学用的自动化车床已经落伍,这种由于实训条件欠缺而导致的课程内容不适应市场需要的情形并不是个例。再次,教学模式随意性很强。受限于师资队伍专业能力的不足,只能让模式适应师资,这种对接就本末倒置了。其主要原因是院校和企业的交流不够,企业教师资源没有充分挖掘,还不能达到两者的有效融合。

四、教师队伍建设与人才培养模式的无缝对接

针对以上问题,需要找到其病因和症结,然后对症下药。要根据市场对于高职人才的需求,从建设“双师型”师资队伍入手,不断创新人才培养模式,在实践中实现真正的无缝对接。

(一)建设“双师型”教师队伍

要强化“双师双能型”教师队伍建设,优化教师队伍结构,实现整体转型。

首先,要促进教师顶岗实践培训的制度化。全体高职教师都有责任和义务成为“双师”,都要定期培训和轮换。这样逐步解决“双师型”教师来源不足的问题,最终达到“双师型”教师占教师总数50%以上的目标。实训教师每年参与顶岗实践培训应不少于30天,每年至少完成1个与企业生产经营密切相关的科研项目,以保证自己了解行业企业的最新发展动态。

其次,招聘企业优秀技术人才任教。企业顶尖技术人才、关键岗位技术能手能够代表一个时期某行业的最高水平。他们作为大学生的实践指导老师,带来的是国内外一流的专业技术、丰富的实践经验,这与学院专任教师的教学形成优势互补,同时也壮大了“双师型”教师队伍。

再次,师资队伍建设要专业化。师资队伍建设要统筹规划,通过专业培养培训,紧跟产业结构转型升级的大趋势,在技术创新、关键技术应用、新产品研发等领域重点培育师资。通过企业实践成果转化为职业实训技能,不断提高专业创新能力,从而达到师资结构的相对平衡。

(二)打造“双创型”培养体系

一是师生合体,沙场用兵。“双创型”培养体系需要以学生为主体,创新创业的实践课程时长要大于理论讲授学时,而且要注重理论与实践相结合。教师要改变传统的授课模式,要让学生参与到课程设计、课题选择、项目实施、实践运作等环节,尽可能地让学生走出校门,在真正的职场上历练。

二是意识超前,紧跟潮流。教师要实时更新教学内容,要用开阔的视野审视市场发展趋势,在市场经济的潮头上创新。比如,及时了解科技发展最新成果,接触有创意的新产品,尝试进行创新型产品的研发,从而培养学生独立思考、发现问题、解决问题、勇于创新的能力。

(三)促进技能型教育方式转化

一是努力促进职业教育向技能型教育方式转化。以培养社会急需、企业满意的技能型人才为目标,准确定位,改变学历教育思维模式,为持续提升中高级职业技术人才数量和质量鸣锣开道,培养出社会认可、企业满意,冲得上、顶得住,适应能力强的毕业生。

二是教师回炉提升实践教学能力,以更好地培养学生的动手能力。要把“教师会什么教什么”,变为“学生要什么,老师教什么”,教学能力和经验不足的教师也要回炉深造。打铁先要自身硬,师资队伍的高水平才能带来学生学习的高效率。要以“学生毕业即就业”为实践教学目标,并请第三方来检验教学效果。

三是引进企业科研人员、技术人员、高级技工参与实践教学课程设计,以对接企业需求。只有这样,编选的教材才能够避免理论脱离实际,才能更具职业特色,更有针对性。通过高职教师队伍的结构调整,加快教育方式的转化,以此来对接相应的人才培养模式,能够解决教学与实践脱节的问题,从源头上疏通渠道,避免出现梗塞。

(四)构建紧密型实践教学基地

习近平总书记在十九大的报告中指出“建设教育强国,完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”,这为职业教育发展指明了方向。

要加大实训场所和设施建设,这是高素质职业人才投入和产出的必要条件,是校企合作的物质基础。实训设施应该包括实训中心、网络教学中心、仿真实训室、模拟操作间等等,还可以把企业部分真实生产场景搬进学校。

与企业达成共建协议,把实训基地办在企业是首选。一方面,院校可以大幅降低建设成本,减轻基地建设给院校带来的压力;另一方面,企业生产设施和设备更真实直观,理论与实践联系得更为紧密,同时也会给企业带来一定的经济效益。校企还可以共同投资开办企业作为实训基地,以此为中心开展科研、新产品研制等活动,通过全方位、多样化的紧密型校企合作模式,实现双方的无缝对接。

实现高职教师队伍建设与人才培养模式对接,需要高职院校深化教育体制改革,以市场需求为导向,加强“双师型”教师队伍建设,通过紧密型的校企合作方式,培养出更多的“双创型”职业人才。培养建设一支在质量和数量上都能适应人才培养模式的高素质专业师资队伍,全面提升教师的职业道德、职业能力、专业能力、教学能力,只有这样才能培养出新时代的高级工匠、大国工匠,为社会主义建设做出更大的贡献。