业绩承诺期间企业盈余管理行为研究

马乐静 杨丽霞

摘要:聚焦业绩承诺与盈余管理,以BR公司为例,考察业绩承诺期间盈余管理的具体措施和经济后果。研究发现:业绩承诺期间,BR公司通过提高研发投入资本化率、向新设关联方巨额销售、巧妙选择重要关联方参股方式、出售亏损子公司等手段实施盈余管理。承诺期后,BR公司业绩下滑,盈利能力下降。通过研究促进业绩承诺更好地发挥作用,压缩企业盈余管理空间。

关键词:业绩承诺;盈余管理;企业管理

0 引言

并购重组在深化供给侧结构性改革、优化资本市场要素配置、促进国民经济高质量发展等方面发挥积极作用,具体来说,并购重组可以起到战略整合、产业结构调整、扩大公司规模、实现多元化发展等作用。2008年,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布《上市公司重大资产重组管理办法》,明确要求上市公司在进行重大资产重组及发行股份购买资产时,应当做出业绩承诺。自此,业绩承诺逐渐成为投资界的关注焦点。

业绩真实性和利润调节的盈余管理行为是业绩承诺履行期间可能出现的主要问题,也是投资者重点关注的问题。本文将业绩承诺与盈余管理相结合,聚焦业绩承诺履行期间案例公司的行为,以BR公司为例,探究业绩承诺期间企业通常采用哪些手段实施盈余管理,及其造成的影响。

1 文献回顾

已有研究证实,业绩承诺确实会引发盈余管理。刘向强等[1]研究发现,签订业绩承诺后,在业绩的压力下,标的企业盈余管理水平显著提升。张海晴等[2]指出,借壳方将业绩承诺的压力转为真实盈余管理的动力,致使业绩承诺期间,借壳上市公司真实盈余管理行为更加显著。徐莉萍等[3]发现,控股股东股权质押期间签订业绩承诺后,会在业绩承诺期通过正向盈余管理努力实现业绩承诺,以避免股价下跌。

盈余管理分为应计盈余管理和真实盈余管理。魏明海[4]和陈益云[5]指出,应计盈余管理不能增加公司的实际盈利,改变的只是利润在不同会计期间的分布。李增福等[6]和程小可等[7]指出,真实盈余管理会对企业的长期业绩产生不利影响。

由此可知,业绩承诺期间,上市公司通过盈余管理实现的业绩不是其真实盈利水平的反映,而是对期后盈利的提前确认,这势必导致期后利润回落至正常水平。

2 案例研究

2.1 案例背景

BR公司成立于2010年5月18日,是一家以自主研发为核心的创新型生物科技公司,致力于基因测序技术向临床应用的全面转化,推动精准医疗的发展,最终实现为人类大健康服务的目标。

BR公司的业绩承诺期为2017—2019年,见表1。由表1可知,BR公司完成了2017年和2018年的业绩指标,未完成2019年的业绩指标,但由于判断BR公司业绩是否达标是考核其累计业绩完成水平,最终BR公司以100.80%的完成率达标,如此精准的完成率背后极有可能存在盈余管理行为。

2.2 盈余管理手段分析

2.2.1 研发投入高比例资本化

上市公司在自行开发无形资产的过程中,需根据研究项目的进展将其分为研究阶段和开发阶段。研究阶段的支出费用化直接计入当期损益,高费用化率会降低企业盈利水平。而高资本化率一方面可以增加企业资产,另一方面可以减少费用、提升利润,加之对研发项目研究阶段和开发阶段的判断需要运用科研部门人员的主观判断,因此,通过调节研发支出资本化比例就成为盈余管理的手段之一。

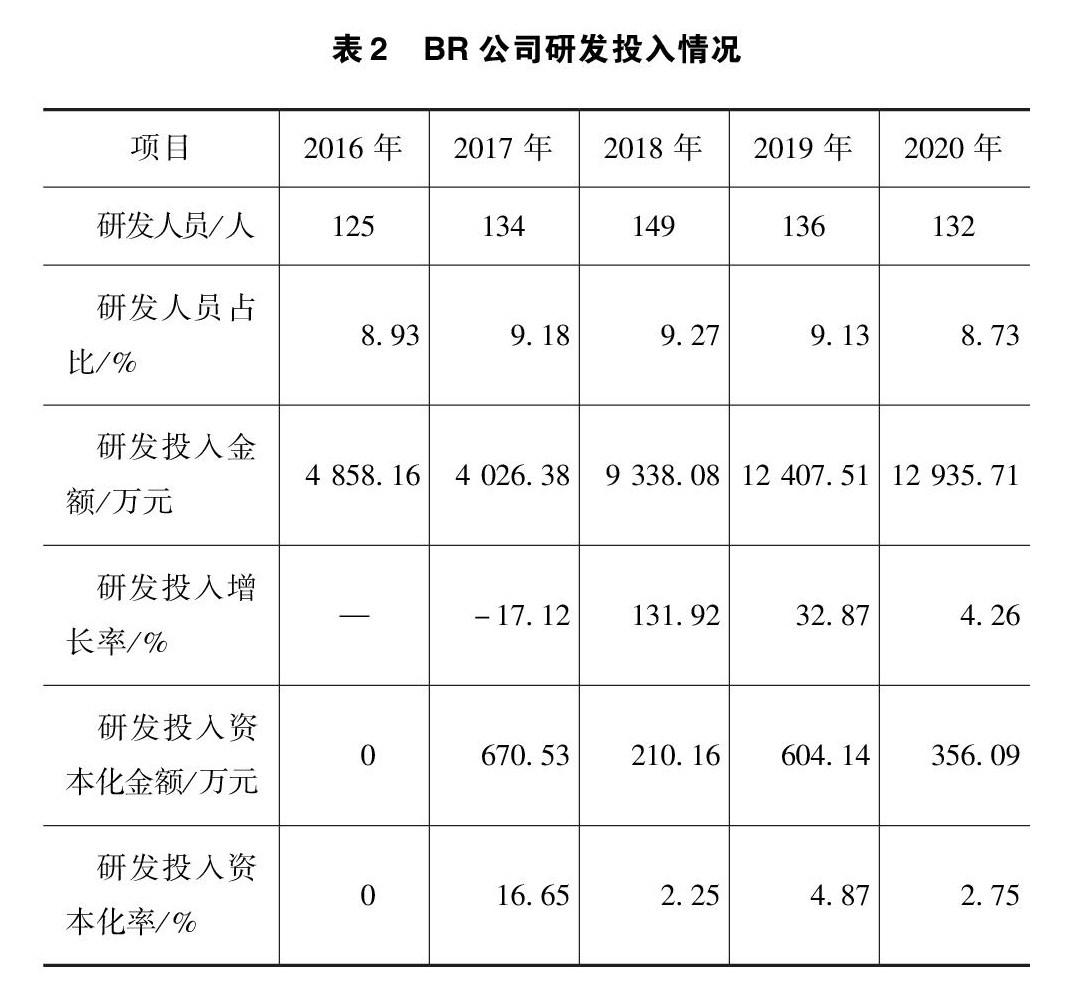

BR公司研发投入情况见表2。2017年是业绩承诺第一年,BR公司的研发投入相较2016年下滑17.12%,而资本化比例却上升至16.65%,一升一降的背后是BR公司通过提高研发投入资本化率提高利润的盈余管理行为。2019年,BR公司的研发人数由149人降至136人,研发投入资本化比例却再次上涨,使研发投入资本化金额由210.16万元上升至604.14万元,存在再次利用提高研发投入资本化比例调高盈利的行为。2020年,业绩承诺结束,研发投入资本化比例和资本化金额出现回落,也验证了BR公司在承诺期间以提高研发投入资本化方式实施盈余管理的结论。

2.2.2 向新设关联方巨额销售

福建和瑞由BR公司于2017年8月17日发起设立,新企业从成立到能够平稳开展业务往往需要一段时间。但自福建和瑞成立起,BR公司一直向其大量销售产品,并获得大额销售资金,见表3和图1。由表3和图1可知,2017—2019年,BR公司向福建和瑞的销售额成倍增长,分别达到了325.37万元、1.46亿元和2.31亿元。承诺期后,BR公司向福建和瑞的销售额降至1.8亿元。而2017—2019年,福建和瑞的营业收入分别为274.93万元、0.62亿元和1.21 亿元,远小于其向BR公司的采购金额。此外,福建和瑞从设立以来一直处于亏损状态,净利润分别为-205.14万元、-1.92亿元和-3.30亿元。福建和瑞在自身亏损额不断扩大的情况下,仍每年向BR公司巨额采购,并且采购金额不断扩大,远远超出自身销售水平,巨额关联交易不具有合理性,背后是BR公司通过关联交易突击利润的行为。

2.2.3 有目的选择重要关联方参股方式

福建和瑞由BR公司发起设立,由表3可知,承诺期内,BR公司持有福建和瑞19.41%的股份,对福建和瑞按照权益法核算。BR公司选择将福建和瑞作为联营企业而非控股子公司,使BR公司能够在业绩承诺期内通过向福建和瑞巨额销售提升业绩以完成业绩承诺。尽管福建和瑞在2018—2019年均出现巨额亏损,但由于福建和瑞仅为BR公司的联营企业,BR公司只需要按照持股比例确认福建和瑞相应净亏损对应的投资收益,这部分投资收益虽然会调低BR公司净利润,但与BR公司因向福建和瑞的大额销售所确认的盈利相比影响较小,不能改变BR公司通过关联交易突击盈利行为的本质。如果BR公司将福建和瑞纳入合并报表范围,那么,一方面,母子公司将被视为一个整体,其内部购销交易将被抵消;另一方面,子公司的净利润会纳入合并报表的范围,福建和瑞2018年和2019年的净亏损分别达到了1.92亿元和3.3亿元,如此低质量的子公司会严重影响合并报表的盈利表现,影响业绩承诺的履行。因此,BR公司通过选择福建和瑞的参股方式做到了既可以通过关联交易调高利润,同时使自身免于合并其每年的巨额亏损。

2.2.4 出售亏损子公司

福建检验所成立时间为2017年3月17日,由BR公司和其他关联方共同发起设立,其中,BR公司持股70% ,见表4。由表4可知,福建检验所自成立以来,总资产和净资产在不断增长,权益乘数稳定在1左右,偿债能力强,但福建检验所业绩表现不佳,一直处于亏损状态,并且亏损有不断扩大趋势。

福建检验所是BR公司的控股子公司,其低质量的业绩表现会影响合并报表,进而影响业绩承诺的履行。基于此,BR公司于2018年8月22日发布《关于股权转让暨关联交易的公告》,将其所持有的福建检验所70%股权转让给关联方福建和瑞。一方面,根据BR公司2018年年报可知,截至2018年8月31日,福建检验所2018年贡献净利润-136.94万元,意味着在2018年6月30日之后的2个月里,福建检验所的亏损额增加了41.81万元,因此,BR公司将所持有的福建检验所70%股权及时出售可以及时止损;另一方面,本次股权转让的购买方为福建和瑞,是BR公司的联营企业,福建和瑞出资2 600万元购买BR公司持有的福建检验所70%的股权,溢价率为130%,通过本次股权转让,BR公司确认了703.37万元交易损益,增加了公司业绩。但福建和瑞自身为新设企业,且在其净利润连续亏损的情况下,收购的必要性存疑,此次股权转让背后隐藏着的是BR公司为了增加业绩,减少亏损而选择通过关联交易出售亏损子公司的盈余管理行为。

2.3 盈余管理影响分析

2.3.1 业绩显“疲态”

上市公司在业绩承诺期间通过盈余管理提升的业绩会在期后反转,从而产生业绩增长不持续现象。而利润高低本身也是盈利能力的衡量指标之一,因此也会对盈利能力造成不利影响。BR公司2016—2020年营业收入及净利润见表5。由表5可知,在业绩承诺期内,BR公司营业收入与净利润一直稳步上升,在承诺期最后一年即2019年到达峰值。之后由于业绩承诺的动力或压力不再,BR公司的营业收入和净利润均出现下滑,业绩显现疲态。

2.3.2 盈利能力下降

业绩承诺期后,BR公司的业绩不仅没有了盈余管理的加持,还因承诺期间通过盈余管理实现的业绩期后发生反转,加剧了期后业绩下滑,进而影响期后的盈利能力,见表6。由表6可知,业绩承诺期间,BR公司的盈利指标处于高位,显示出其强大的获利能力。而承诺期后,BR公司的4个衡量盈利能力的指标均发生明显下降,远低于承诺期水平。营业净利率、总资产净利率和权益净利率的降幅都达到40%以上。到2021年6月30日,BR公司盈利能力进一步下降,总资产净利率、权益净利率甚至趋近0。承诺期间和期后盈利能力指标的明显落差证实了盈余管理降低了企业盈利能力、不利于上市公司长远发展的结论。

综上可知,BR公司在承诺期间所显示出的高盈利只是盈余管理带来的假象,短暂繁荣的背后是对上市公司长期盈利能力的损害。

3 结语

业绩承诺期间,BR公司通过提高研发投入资本化率、向新设关联方巨额销售、巧妙选择重要关联方参股方式、出售亏损子公司等手段实施盈余管理助力业绩承诺精准达标。业绩达标本意味着BR公司实现了当初重大资产重组时的高估值,确认了其资产的高质量,承诺期后利润水平本应迎来进一步的发展。然而,由于BR公司通过盈余管理手段调节利润使业绩精准达标,导致利润掺杂“水分”,承诺期后,“水分”蒸发,利润下降成为事实,进而削弱了期后盈利能力下降。

综上所述,对签订业绩承诺的企业提出建议:在业绩承诺实际运用过程中,业绩指标绝大多数以单一净利润或扣非归母净利润为考核指标。净利润可以衡量标的公司年度经营成果,但其也容易通过盈余管理等方式被操控,从而偏离标的公司的真实盈利。因而建议上市公司可以增加经营性现金流量净额等其他财务指标和业务量等非财务指标,通过将净利润和现金回款能力、业务规模等相结合,减少单一净利润指标的“水分”。目前,业绩承诺的期限大多为3年,考核期较短,从而给上市公司提供通过盈余管理突击业绩的动机和能力。由于通过盈余管理提升的业绩具有“时效性”,承诺期越短,盈余管理突击效果越好。因此,适当延长业绩承诺期限,有助于抑制上市公司只关注短期绩效而忽略长期绩效的行为,将盈余管理的作用压减到最低,发挥交易标的真实的业绩实力。

参考文献

[1]刘向强,孙健,袁蓉丽.并购业绩补偿承诺与审计收费[J].会计研究,2018(12):70-76.

[2]张海晴,文雯,宋建波.借壳上市中的业绩补偿承诺与企业真实盈余管理[J].山西财经大学学报,2020(5):99-111.

[3]徐莉萍,关月琴,辛宇.控股股东股权质押与并购业绩承诺:基于市值管理视角的经验证据[J].中国工业经济,2021(1):136-154.

[4]魏明海.盈余管理基本理论及其研究述评[J].会计研究,2000(9):37-42.

[5]陈益云.对外投资业务中的盈余管理及其评价浅探[J].现代财经(天津财经大学学报),2010(5):57-61.

[6]李增福,郑友环,连玉君.股权再融资、盈余管理与上市公司业绩滑坡:基于应计项目操控与真实活动操控方式下的研究[J].中国管理科学,2011,19(2):49-56.

[7]程小可,钟凯,杨鸣京.民营上市公司CEO持股缓解了代理冲突吗?——基于真实活动盈余管理视角的分析[J].审计与经济研究,2015,30(4):13-21.

收稿日期:2021-10-27

作者简介:

马乐静,女,1994年生,硕士研究生,主要研究方向:财务会计。

杨丽霞,女,1972年生,硕士研究生,副教授,硕士研究生导师,主要研究方向:财务会计。