“欲饮琵琶”新解

杨庆存 郑倩茹

一

盛唐“边塞诗人”王翰代表作《凉州词二首》其一:

葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

这首脍炙人口的经典名篇,曾被明代文坛领袖王世贞喻作“无瑕之璧”(《艺苑卮言》),推为唐诗七绝压卷。然而自唐迄今对此诗的诠释见仁见智,误解、误导现象在在皆是,鲜见合乎情理的解读。

细观历代传播和学人评点,往往只模糊感受整体的艺术效果,而欠缺对思想内容内在关联的艺术分析。明代敖英原编、凌云补辑《唐诗绝句类选》用“语意远,乃得隽永”称评,清代孙洙《唐诗三百首》称“作旷达语,倍觉悲痛”,叶羲昂《唐诗直解》指出“悲慨在‘醉卧二字”,以上诸家都开始关注到重点字句,稍觉具体深入,但又分别以“悲慨”“沉痛”概括此诗感情基调,显然与作品豪迈雄奇的意境和无畏牺牲的献身精神不符。宋顾乐《〈唐人万首绝句选〉评》赞叹此诗“气格俱胜,盛唐绝作”,已深刻感受到作品内在的“气”“格”与令人敬佩的思想境界,可惜未做具体分析,依然停留在感悟层面。

二

其实,明末清初学人徐增在研读这首作品时,已经发现了令人疑惑处,并试图改变句法节奏来圆通。其《而庵诗话》说:

此诗妙绝,无人不知,若非细细寻其针,其妙亦不可得而见。先论顿挫,“葡萄美酒”一顿,“夜光杯”一顿,“欲饮”一顿,“琵琶马上催”一顿,“醉卧沙场”一顿,“君莫笑”一顿,凡六顿。“古来征战几人回”则方挫去。夫顿处皆截,挫处皆连,顿多挫少。唐人得意乃在此。

所谓“针”就是作品“针脚细密”的内在联系。徐增将“欲饮琵琶马上催”的节奏断为“二五”句式,改变了七绝 “二二三”的传统标准,这在唐代七绝中极为罕见。尤其是,王翰生活的盛唐时期,正是七绝趋于成熟的定型期,与王翰同时代的“七绝圣手”王昌龄,以卓越的创作为七绝格律的定型做出了重要贡献。在这种文化背景下,七绝句式出现大变化的可能性微乎其微,而王翰旨在抒情,着意句式创新的可能性也微乎其微。那么,徐增如此“顿挫”的原因何在?徐氏遇到了一大难题—“欲饮”“琵琶”“马上催”三者之间的关联如何贯通?

按照七绝格律要求与“二二三”标准句式节奏,“欲饮”与“琵琶”应当搭配成一个短语。但“欲饮”的重心是“饮”,而“琵琶”就字面看首先是一种乐器,“饮”“琵琶”显然荒谬不通。“饮”在日常生活和诗歌中,经常与“酒”搭配,而此诗首句恰是“美酒”与饮酒的“杯”,容易误导读者,造成“欲饮”是承接上句意脉的假象,徐增就是中招而误入歧途的典型代表。作为乐器的“琵琶”,据汉代刘熙《释名·释乐器》载,“枇杷(琵琶)本出于胡中,马上所鼓(演奏)也”,“琵琶”有在“马上”演奏的特点,又容易引导读者将“琵琶”与“马上催”联系起来。于是就有了徐增突破定型化的七绝格律句式,将“琵琶”与“马上催”连在一起,构成五字节奏群。仅就此五字的本身内容看,似乎讲通了,但“顾此而失彼”,破坏了全诗的内在逻辑和优美意境。那么,“欲饮琵琶马上催”的本义到底是什么?其实,正确诠释这首诗的关键,是对“欲饮”之“饮”字的认知理解和“琵琶”内涵的理解界定。

三

遵循鲁迅“顾及全篇”的方法,探寻“饮”字的真实面目,可能是最好的选择。作者以“凉州词”为题,本义就是标明这是为“凉州曲”撰写的歌词。在这里,“凉州”既是地名又是曲调名。作为地名,凉州即现在的甘肃武威县。汉武帝置武威郡,取武功军威之意,含戍边保卫国家之旨。元封五年(前106)设凉州,《晋书·地理志》记载取名“凉州”的原因是“地处西方,常寒凉也”。作为曲名,凉州曲是盛唐颇为流行的曲调。唐开元年间,陇右节度使郭知运将搜集的西域曲谱进献唐玄宗,经教坊整理,以地名为曲名,配词演唱。故《新唐书·礼乐》说:“天宝乐曲,皆以边地名,若凉州、伊州、甘州之类。”当时很多诗人创作“凉州词”,如王之涣“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”、孟浩然“浑成紫檀金屑文,作得琵琶声入云”、薛逢“昨夜蕃兵报国仇,沙州都护破凉州”等,都是为人称道的名篇。地名与曲名一致,歌词内容与地域特点相关,这正是词调方兴未艾的重要特征。王翰以“凉州词”名题,点明了事情发生的特定区域,突出了边塞特色和戍边重任,为下面内容的展开做了鋪垫,成为贯穿全诗的眉目。

细察全诗,首句描述夜宴场景。诗人抓取最能反映宴会色彩的“葡萄美酒”与进献朝廷的“夜光杯”,不仅富有浓郁的边疆色彩,而且渲染了夜宴的热烈浪漫和格调的豪迈高雅,奠定了全诗积极昂扬的基调。特别是“夜光杯”在夜间才能发光,因此暗指夜宴进行到很晚,为下句的催促做了铺垫。次句描述宴会结束时,同伴催促其上马出征的情景。显然,此句的重心在于“催”,被催的对象自然是诗人。我们不妨按照七绝“二二三”标准句式,先看“催”的方式—“马上催”。“马上”即战马之上,说明同伴都骑在马上等待诗人,从而突出时间紧迫,不能拖延。

四

那么,是什么原因需要催促诗人呢?答案就是“欲饮琵琶”。搞清“欲饮琵琶”的真正含义,成为正确理解作者本义的关键。既然首句描述夜宴热烈场面,而且进行到很晚,自然经历了欢饮、畅饮、痛饮的过程。此处的“欲饮”,就字面来看,是“想饮、要饮、将饮”而“未饮”,此与上面第一句显然意思抵牾,故可完全排除“饮酒”的可能,否则就造成内在逻辑思维的混乱。而作为乐器的“琵琶”,又不可能成为被“饮”的对象!我们只能另辟蹊径,探讨合乎情理的解释方法。

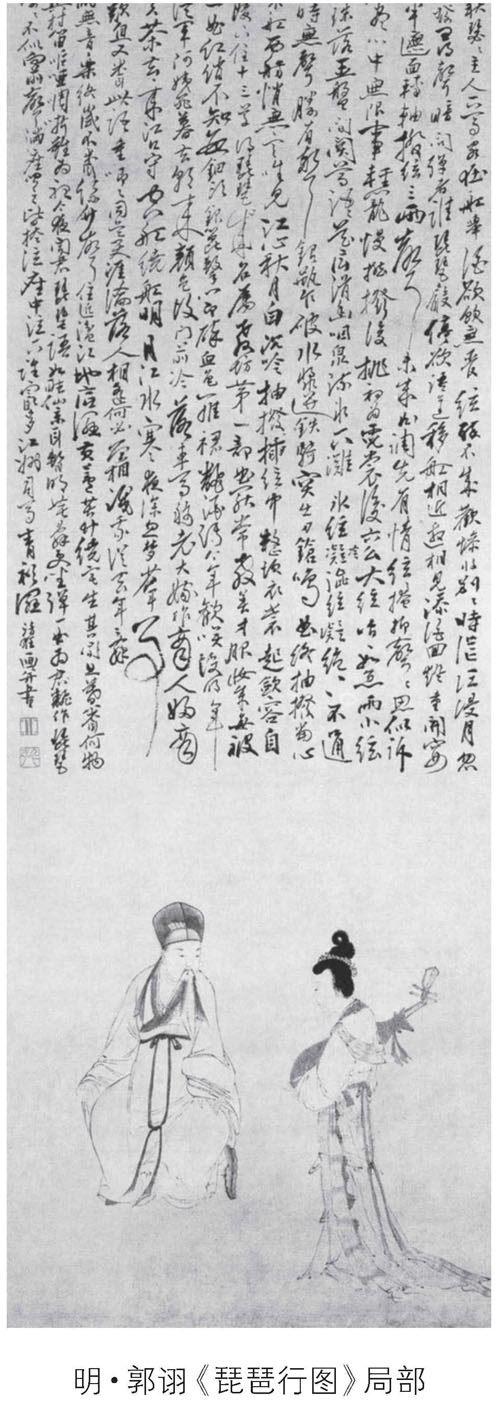

先说“琵琶”。在中国古代文化发展史上,“琵琶”至少有乐器、乐曲、诗歌三种含义。作为乐器,琵琶在秦代即有流传。南北朝时,波斯琵琶经新疆传入中国,漠北游牧民族的琵琶也由草原丝绸之路传入中原,多种琵琶经过融合改造,逐渐成为隋唐盛行的乐器。敦煌壁画和云冈石刻中,都有琵琶领奏乐队的情形。作为源于汉魏乐府的名曲,原来都是古代歌曲的形式,而以琵琶命名后,成为琵琶演奏的专属曲,清代凌廷堪《燕乐考原》称“坐部伎即燕乐,以琵琶为主,故谓之琵琶曲”。作为诗歌的重要体裁,是由配合琵琶乐曲演唱的歌词衍化而来。琵琶曲、琵琶歌、琵琶行、琵琶引、琵琶吟之类,这些诗歌的表现内容几乎都与琵琶有关,如脍炙人口的白居易的《琵琶行》。由上可知,“琵琶”早已不再是单独作为乐器名称而存在,所以必须根据具体语境去判断。

再说“饮”字。“饮”在甲骨文中是会意字,字形的右边是人的形状,左上方是人伸着舌头,左下方是酒坛形状,整个字形描绘的是人把舌头伸向酒坛饮酒,如下图。而中国文学史上,酒、

诗、乐三者经常结伴而行,特别是“酒”与“诗”搭配得最频繁,“饮酒赋诗”几乎成为诗人生活的常态,“饮酒”常常成为引发诗情、诗兴和激发创作灵感的重要元素。才华横溢、性格豪爽的王翰,面对豪宴,畅饮之馀,诗兴大发,乃情理中事。因此,“欲饮琵琶”应当是吟诗、写诗、诵诗心理欲望的明确表达。唯其如此,上、下两句的诗脉文气才能自然对接:出句侧重写实,以典型物象表现宴饮的热烈气氛;对句侧重写虚,表述写诗意愿和未能实现的情景。据此以推,诗中的“琵琶”不是单一的乐器名称,而是“琵琶行”“琵琶吟”之类诗歌体裁的简称,用以指代“诗歌”。即便如此,“诗歌”依然如同乐器一样,不能成为“饮”的对象。如何诠释“饮”字,成为破解全句乃至全诗的关键。

考虑到此诗是为配合曲子演唱的“歌词”,应当是让观众听得懂、记得住,不能艰涩深奥。一般来说,“诗”与“饮”二字在文本中不会发生直接的词语搭配,但从语音角度讲,“诗”却经常与“吟”配合成词,如“吟诗”。“吟”与“饮”虽然不是通假字,而发音相同。从训诂角度看,“吟”为形声字,从“口”,从“今”,其本义就是“当着众人的面朗诵”。“吟诗”在古代也作“写诗”解,如“吟诗作赋”。如果王翰诗中的“饮”为“吟”,就不会产生任何歧义,也不会产生误读现象,全诗将平易朴实、意脉通畅,句式也符合“二二三”节奏标准,内容更是让人觉得合乎情理。遗憾的是,目前见到的传世文本均作“饮”,尚未发现为“吟”者。

此诗是演唱的歌词,在口耳相传的过程中,由于发音相近,并不存在是“饮”字还是“吟”字的问题,但在传播过程中,如果用文字记录下来形成文本,则极有可能因记录者的失误,将“吟”误写作“饮”。演唱或诵读,听者不会发觉抵牾处,而在细阅文本时,必然产生疑窦。由此可以推断,“欲饮琵琶”应是“欲吟琵琶”,“饮”字当为“吟”字之误书。

据事而度理,诗人表达的本义应是“欲吟琵琶马上催”,即在夜宴结束时,本想创作或吟诵一篇“琵琶吟”诗,描述宴会情景和反映军旅情怀,但同伴们已经骑在了战马上,等待和催促其赶快启程,因此没能如愿成篇。琵琶吟、琵琶行、琵琶歌一類诗,篇幅较长,白居易《琵琶行》“凡六百一十六言”,而元稹《琵琶歌》五百六十七字。即使才华横溢,也不会倚马可待、瞬间完成,这可能就是同伴不能等待和“马上催”的重要原因。

五

结尾两句既是对夜宴场景的收束议论,又是对“欲吟琵琶”未能如愿的内容补充。“醉卧”不仅回应了开头,是“酒”与“夜”情景的延伸展示,而且是对“欲吟琵琶”的补充交代,更是对“欲饮”的彻底否定;“沙场”照应“凉州”,突出边疆边防的特殊性,强调战事可能随时发生。“醉卧沙场”是当时军旅生活的真实写照,也是将士英勇无畏、甘愿为国捐躯的生动体现。但这种置生死于度外、保家卫国的思想境界,庸俗的人可能难以理解,甚至嘲笑。“君莫笑”正是对此类人的棒喝与批判,从而引导人们深刻体悟“醉卧沙场”背后蕴藏的崇高品格。而结尾一句正是对“君莫笑”原因的深刻揭示,也是对沙场将士牺牲精神、爱国精神的深度肯定,表达了诗人真诚的钦佩与敬仰!这些或许是“欲吟琵琶”所要充分表达的内容,而因同伴“马上催”,只好凝练成深刻简洁的议论来传达。“古来征战”拓展了历史视野,意境开阔,且与开头夜宴情景描写相呼应,紧密了作品的内在逻辑,进一步昭示了边疆将士的豪放性格和献身国家的思想境界,由此使全诗呈现积极向上、昂扬奋发的格调。

(作者单位:上海交通大学)

读《后山诗话》,你会觉得陈师道特别重视规矩。如:“学诗当以子美为师,有规矩故可学。退之于诗,本无解处,以才高而好尔。渊明不为诗,写其胸中之妙尔。学杜不成,不失为工。无韩之才与陶之妙,而学其诗,终为乐天尔。”这样看来,规矩超越了“才”和“妙”,加之“闭门觅句陈无己”(黄庭坚《病起荆江亭即事十首》其八)的强烈印象,很容易以为陈师道的好诗,一定比黄庭坚更讲求法则,才得以被方回列入江西派的“一祖三宗”,且地位仅次于山谷。

但实际上陈师道讲求规矩的诗都算不得好,很难和黄庭坚的诗相比,这是和才气相关的。首先看用字。自唐代以来,诗歌用字的规矩逐渐明确,即必须尽量使用经典里的字面进行表达。一来经典久已通用,二来和现实保持了距离,形成与文言体裁相合的“古雅”风格。在宋代以读书渊博著称的作者那里,这规矩被更加娴熟地运用,且形成独特的艺术风格,王安石、苏轼、黄庭坚无疑是最具代表性的。可是陈师道在这方面不但没有形成风格,甚至连流畅地表达也难做到,钱锺书先生仅把他和黄庭坚进行了比较:“本钱似乎没有黄庭坚那样雄厚,学问没有他那样杂博,常常见得竭蹶寒窘。”其实,和另外两位比较,情况也是一样。我们可以举个小例子,陈师道《九日无酒书呈漕使韩伯修大夫》的颔联“惭无白水真人分,难置青州从事来”。上句用《后汉书·光武帝纪》:“及王莽篡位,忌恶刘氏,以钱文有金刀,故改为货泉。或以货‘泉字文为‘白水真人。”而光武帝生在南阳白水乡,谶称“白水真人”。在这里自是指钱说。下句用《世说新语·术解》的著名故实:“桓公有主簿善别酒,有酒辄令先尝。好者谓‘青州从事,恶者谓‘平原督邮。”这里泛指酒。全联只是说,没有钱,所以买不来酒。不仅句意没什么惊警,故实字面的运用也呆滞,仅仅凑成个对仗而已。比起王、苏、黄来,“竭蹶寒窘”的形容,可谓惟妙惟肖。

但这并不是说陈师道的学识不够渊博,只是他的才情在东拆西补地运用成语古句时,没有另外三位那样得心应手。大概陈师道也知道自己的短处,因此,在用字之外特别讲求句法。黄庭坚对此不吝赞赏,虽然我们并不知道他是不是很真诚,说陈师道“作诗深得老杜之句法,今之诗人不能当也”(张表臣《珊瑚钩诗话》)。其实,陈师道对句法的讲求,主要在于掩饰自己东拆西补的困难,如果那方面得心应手了,尤其像黄庭坚还别出谐趣,自然犯不上刻意讲究这个。所以钱锺书说:“陈师道模仿杜甫句法的痕迹比黄庭坚来得显著。”说到痕迹,下一等的意味就不言而喻了,因为句法比起用字的讲究,对才情的要求就少很多。也举个例子,陈师道《春怀示邻里》的前半:“断墙著雨蜗成字,老屋无僧燕作家。剩欲出门追语笑,却嫌归鬓逐尘沙。”这是他的名作,可仅从用字看也只是稳妥而已,但他把杜诗七律对仗的方法—首联可稍板滞,颔联则必流动—特别地模仿出来(对比杜诗:“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵。五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。”),效果就不一般了。句法里包括音节,陈衍在《宋诗精华录》里说:“后山传作……音节多近黄,兹特选其音调高骞,近王近苏者,似为后山开一生面,实则老杜本有雄俊、沉郁两种也。”可以推见,宋代诗人都效法杜甫的句法,大家互相之间难免出现相近的风格,只是陈衍没有注意到,陈师道的模仿比别人更着迹,因为模仿的巧熟可以遮盖才情的欠缺。有时陈师道甚至只是通过句法模拟唐人的气象,多说些千年万里之类的数量词,有似明代七子“假盛唐诗”的滥觞,就更是等而下之了。尽管七子不屑说到宋人,但《后山诗话》里“余以古文为三等:周为上,七国次之,汉为下。周之文雅;七国之文壮伟,其失骋;汉之文华赡,其失缓;东汉而下无取焉”,再加上“学诗当以子美为师”,不就是七子侈谈的“文必秦汉,诗必盛唐”(《明史·李梦阳传》)吗?

这些规矩往往使陈师道的表达显得很受束缚,钱锺书讲了个比喻:“假如读《山谷集》好像听异乡人讲他们的方言,听他们讲得滔滔滚滚,只是不大懂,那末读《后山集》就仿佛听口吃的人或病得一丝两气的人说话,瞧着他满肚子的话说不畅快,替他干着急。”这不仅表现在运用故实字面上,也表现在句法上。其《怀远》的颔联:“生前只为累,身后更须名。”感叹苏轼名高一代,却并不能为他带来什么好处,所以说这种名在他生前只能成为拖累,而在身后也就根本不需要了。然而为了顾及五律的句法,过分避免散文化,就成为这种勉强的表达了,连以博学著称的纪晓岚都读不太懂,而说:“第三句欠明晰。”不过,也并非不能达意,所以许印芳又批评纪晓岚:“三句须合四句看,本自明晰。晓岚以寻常对偶法上下句截然分说者绳之,遂觉上句不明晰,谬矣。”(方回选评《瀛奎律髓汇评》)这个批评也许有道理,但无法抹杀陈师道表达的勉强。钱锺书从反面指出,用字和句法其实是陈师道表达的障碍:“只要陈师道不是一味把成语古句东拆西补或者过分把字句简缩的时候,他可以写出极朴挚的诗。”我们也许不再难于理解“闭门觅句陈无己”的原因了。

娴熟地遵循规矩,甚至还能从中玩出些花样来,看来并不是陈师道的特长。他自己也应该知道这一点,因此刻意地重视、历练,似乎是针对性的弥补。然而天资所限,勤未能补拙,在这方面他始终未能达到第一流。但也不能就此认为陈师道是较差些的作家,毕竟,规矩还不是诗中的第一义。陈师道说:“学诗之要,在乎立格、命意、用字而已。”(张表臣《珊瑚钩诗话》)规矩不过优于用字,立格、命意还在其上,这方面就显得陈师道高过黄庭坚了。

陈师道自身的品质赋予其诗之格,也许还是自然流露,但将这种品质转化为其诗之主意,就是将其有意识地树立了。朱熹不满《东都事略》“只是说得个影子”,以陈师道传为例,“适间偶看陈无己传,他好处都不载”。陈文蔚问:“他好处是甚事?”朱熹说:“他最好是不见章子厚,不著赵挺之绵襖。傅钦之闻其贫甚,怀银子见他,欲以赒之,坐间听他议论,遂不敢出银子。如此等事,他都不载。”(《朱子语类》卷一三〇)这里说了三件事,其中不见章惇和傅尧俞不敢出银子这两件事好理解,而陈师道和赵挺之、邢和叔是连襟,因为跟他们政见不合,不肯接受妻子从赵挺之(也说是邢和叔)家借来的绵袄,以致在南郊行礼时中寒感疾而卒。撇开对《东都事略》的批评不说,朱熹看重从日常琐事中透出的品质,认为比仅仅记叙家国要事更能体现一个人的真实,这是很有眼光的。而这一点在诗歌上的意义,比在史书上还要大。陈师道最能打动人的作品,都是在立格和命意上,把自己真实的品质透了出来。这也成为他能够和黄庭坚在诗歌上相抗衡的重要原因。当然,绝非因为黄庭坚的品质不及他,朱熹讲完陈师道,立刻就讲黄庭坚:“如黄鲁直传,鲁直亦自有好处,亦不曾载得。”文蔚问:“鲁直好在甚处?”曰:“他亦孝友。”《孙公谈圃》有段记述很有名:“黄鲁直得洪州解头,赴省试,公(指孙升)与乔希圣数人待榜,相传鲁直为省元,同舍置酒。有仆自门被发大呼而入,举三指,问之,乃公与同舍三人,鲁直不与。坐上数人皆散去,至有流涕者,鲁直饮酒自若。饮酒罢,与公同看榜,不少见于颜色。公尝为其妇翁孙莘老言,甚重之。后妻死,作发愿文,绝嗜欲,不御酒肉。至黔州命下,亦不少动。公在归州日,见其容貌愈光泽。留贬所累年,有见者,无异仕宦时。议者疑鲁直其德性殆夙成,非学而能之。”从这些小事中可以见出,陈师道和黄庭坚都有良好的品质,尽管仕宦都不得意,却都有执守,丝毫不为势力所屈。大概黄庭坚在技巧上才情过高,沉迷其中,没在立格和命意上多加注意,所以张戒在《岁寒堂诗话》中批评他:“国朝黄鲁直,乃邪思之尤者。鲁直虽不多说妇人,然其韵度矜持,冶容太甚,读之足以荡人心魄,此正所谓邪思也。鲁直专学子美,然子美诗读之,使人凛然兴起,肃然生敬,《诗序》所谓‘经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗者也,岂可与鲁直诗同年而语耶?”不能不说,张戒很有见识,切中了黄庭坚的毛病。相比起来,陈师道的诗更容易“使人凛然兴起,肃然生敬”。

比如,陈师道《谢赵生惠芍药三绝句》的第三首:

九十风光次第分,天怜独得殿残春。一枝剩欲簪双髻,未有人间第一人。

这首诗作于元符三年(1100),当时陈师道四十七岁,因为党争罢职居家徐州已经六年了。不久后被起用为棣州教授,赴任途中,改除秘书省正字,并未上任,在崇宁元年(1102)故去。元符三年秦观去世,建中靖国元年(1101)刚从贬谪中得到召回消息的黄庭坚还牵挂陈师道的贫困,有著名的“正字不知温饱未,西风吹泪古藤州”(黄庭坚《病起荆江亭即事十首》其八)的诗句,而这一年苏轼去世,第二年陈师道就去世了,三年后,黄庭坚也去世了。也许这是些让后人备觉神伤的年份,但诗人们却体现着宠辱不惊的操守。

这诗并不难解,是因赵生送给他芍药而作,此人大概是他徐州的晚辈。“九十风光”,指春季的三个月,“次第分”,是说按着次序分排。芍药是残馀春光的殿后。陈师道加以“天怜独得”四字,显得无比珍重,似有不肯争媚俗世又不甘寂寞无闻的一份孤傲自赏在。他的《放歌行》其一:“春风永巷闭娉婷,长使青楼误得名。不惜卷帘通一顾,怕君着眼未分明。”也写同样的感慨,大概那时尚年轻,未免“顾影徘徊,炫耀太甚”(黄庭坚语,参《诗人玉屑》引《王直方诗话》)。这里就很收敛,没有了主动争取,仅仅付之于天,真有“五十而知天命”的从容。但仍有挣扎,从只想簪向美人双鬓中透出,只是早已不再“不惜卷帘通一顾”,如今不肯轻易近身,非得“人间第一人”不可。这是经历了残酷党争后的深切体认,贞定语中偏饶无限感慨。而斩钉截铁地以“未有”二字束住,则对未来之绝望显然,绝望而仍挣扎,或即“知其不可而为之”之志欤?

全诗二十八字,不论其能力及与不及,总之规矩似都被摆脱了,只从孤傲自赏中见其贞定不移之操守,居然绝唱。我想陈师道在立格、命意之上必有所努力,但也无须因恪守规矩而致“闭门觅句”,甚或其所造还有过于山谷处。这一类的诗,陈师道还有不少,名作除了前引《放歌行》,《后山集》压卷之《妾薄命》也是,大概其编集次第也并非随意吧。读陈师道诗,贵在别有具眼处。

(作者单位:华东师范大学哲学系)