《子虚赋》云梦与楚王题材的创作

刘明

《子虚赋》云梦与楚王田猎场景的描写,是全赋比较精彩的段落,体现了司马相如创作的才识和气力,也蕴含一定的创作技巧。司马相如在景帝前元七年(前150)随孝王游梁国,得与邹阳、枚乘等人侍奉梁主之馀又能够相互切磋文学,在此期间创作出《子虚赋》,成为今所见《子虚赋》文本的基础。《汉书》孝王本传称梁国的统治区域,“北界泰山,西至高阳,四十馀城,多大县”,大致相当于今之山东西南部、淮水以北的河南东部一带,是拱卫洛阳和长安的屏障。而云梦在荆州,不属于梁国的势力范围。由此推断司马相如游梁期间应该并未去过云梦,但仍在笔下创作出了恢宏壮观的云梦景象,而楚王田猎则极有可能以孝王东苑为原型。本传称“筑东苑,方三百馀里,广睢阳城七十里,大治宫室,为复道,自宫连属于平台三十馀里。得赐天子旌旗,从千乘万骑,出称警,入言?,拟于天子”,可以想见田猎场面的壮观。司马相如游梁期间的见闻感受,客游诸士之间的文学交流,还有他自身的博学多识,于是在《子虚赋》中创作出了铺陈细致、辞采绚丽而又纵横捭阖的云梦与楚王题材。

《子虚赋》(文字面貌依据清胡克家刻本《文选》)以悬念的方式引出云梦的描写,子虚听闻楚王有七泽,但仅见其中的一泽即云梦,而且该泽还是“特其小小者耳”。就是此等小泽,也具有如此壮观的场景,遑论楚王其他的大泽,营造先声夺人的效果。接着描写云梦的景象和地理状貌,先写山、土和石,“盘纡岪郁”写山的蜿蜒曲折,“隆崇嵂崒”则写其高峻,而“岑崟参差”则写云梦一带的山势错落有致。云梦的“土”则是“众色炫耀,照烂龙鳞”,写出了土色的陆离和炫人眼目。而“石”也是各种美石琳琅满目,奇异并陈。接着写云梦所处的地理位置及景致,其东则有蕙圃,各种香草(如蘅兰、芷若等)种植其中;其南则是平原广泽,沿着长江铺衍展伸,一直到巫山而止。在高起的平原,还有低洼的沼泽地带,生长着各种草类植物。概括以“众物居之,不可胜图”,摹写出云梦的葱茏蓊郁,一派生机盎然的景象。其西则是涌泉清池,水波激扬,水里有芙蓉、菱华等水草,水下是巨石白沙,池中还有龟、蛟等动物。其北则是阴林巨树等,各类果木芬芳洋溢,树上有鸟雀,树下有虎、豹等猛兽。司马相如笔下这段云梦的描写共用了二百六十馀字,很有层次感,井然有序,按部就班,就如同一幅云梦的画作展现在眼前。从该描写可以看出司马相如的创作是程式化的,具有可以向后人提供摹本以进行模仿创作的特点。

一

司马相如并未去过云梦,那么他笔下的摹本又源自何处呢?云梦的描写应该是以《高唐赋》为原型(以下简称《赋》),兹逐一条分缕析之。首先是相类同的描写。《赋》中写“巫山赫其无畴兮”,是说云梦一带的山以巫山为最高;司马相如则写道“限以巫山”,即云梦以巫山为限畔,巫山是云梦描写的重要构成元素。《赋》在写完江水之后,概括以“烂兮若列星,曾不可殚形”,《子虚赋》里的“众物居之,不可胜图”的概括,与之有异辞同工之妙。描写山石,《赋》写道:“盘石险峻,倾崎崖隤,岩岖参差,从横相追,陬互横啎,背穴偃跖,交加累积,重叠增益,状若砥柱。”《子虚赋》也使用了“盘纡”“参差”和“交错”等词语与之相对应,而且四字一句的排比句式也保持着一致性。其次是宋玉着笔浓重之处,司马相如则予以简省。如《赋》描写长江之水的水声、水貌,还有水里的各类动物的随波而动,比较详赡,司马相如即予以省略。再次是描写手法的差异,《子虚赋》里的云梦是静态的白描,《高唐赋》里的云梦则是动态的书写。如《赋》中写了各类动物,包括地上的和水下的,“猛兽惊而跳骇兮,妄奔走而驰迈。虎豹豺兕,失气恐喙,雕鹗鹰鹞,飞扬伏窜,股战胁息,安敢妄挚。于是水虫尽暴,乘渚之阳,鼋鼍鳣鲔,交积纵横,振鳞奋翼,蜲蜲蜿蜿”,而《子虚赋》则写道“其中则有神龟蛟鼍,瑇瑁鳖鼋”,“其上则有鹓孔鸾,腾远射干。其下则有白虎玄豹,蟃蜒豻”。宋玉笔下展现出动物各种栩栩如生的情态,而司马相如只是静态的罗列。一动一静,这是两者写法上的区别。《赋》也写了各类果木,“榛林郁盛,葩华覆盖,双椅垂房,纠枝还会。徙靡澹淡,随波暗蔼,东西施翼,猗狔丰沛”。《子虚赋》则写道“其北则有阴林巨树。楩楠豫章,桂椒木兰,檗离朱杨,楂梨梬栗,橘柚芬芳”。同样,宋玉更注重摹写植物的外观和姿态,司马相如则依旧是平铺直叙,只用了一个形容词“芬芳”。还有写各种香草,《赋》写道:“芳草罗生,秋兰茝蕙,江离载菁,青荃射干,揭车苞并,薄草靡靡,联延夭夭,越香掩掩。”“靡靡”“夭夭”和“掩掩”写出了香草的丛生、茂盛和浓郁的香气。《子虚赋》也有香草的描写,但依然是停留在铺陈名物的层面。

从上述的描写对比可以看出,司马相如笔下的云梦描写重在名物的铺排,不注重情态的勾联摹绘,旨在形成一种紧锣密鼓的气势,也体现出一种逞才炫博的倾向,而宋玉则重在营造缠绵曲折、物境相合的情态。司马相如在创作云梦时,应该参考了宋玉的《高唐赋》,以该赋中的云梦为创作原型,以其描写素材为再次创作的基本题材。但两人笔下的云梦,既呈现出相类同的创作元素,也有着创作手法的区别。司马相如笔下的云梦描写不及宋玉的《高唐赋》,但也正是因为这种区别,印证出司马相如的伟大,即“不师故辙,自摅妙才”(鲁迅《汉文学史纲要》)。由此可看出汉大赋的“铺张扬厉”与《楚辞》的“曲尽情致”,不仅是创作旨趣的差异,也是两种文学样式的分野。

二

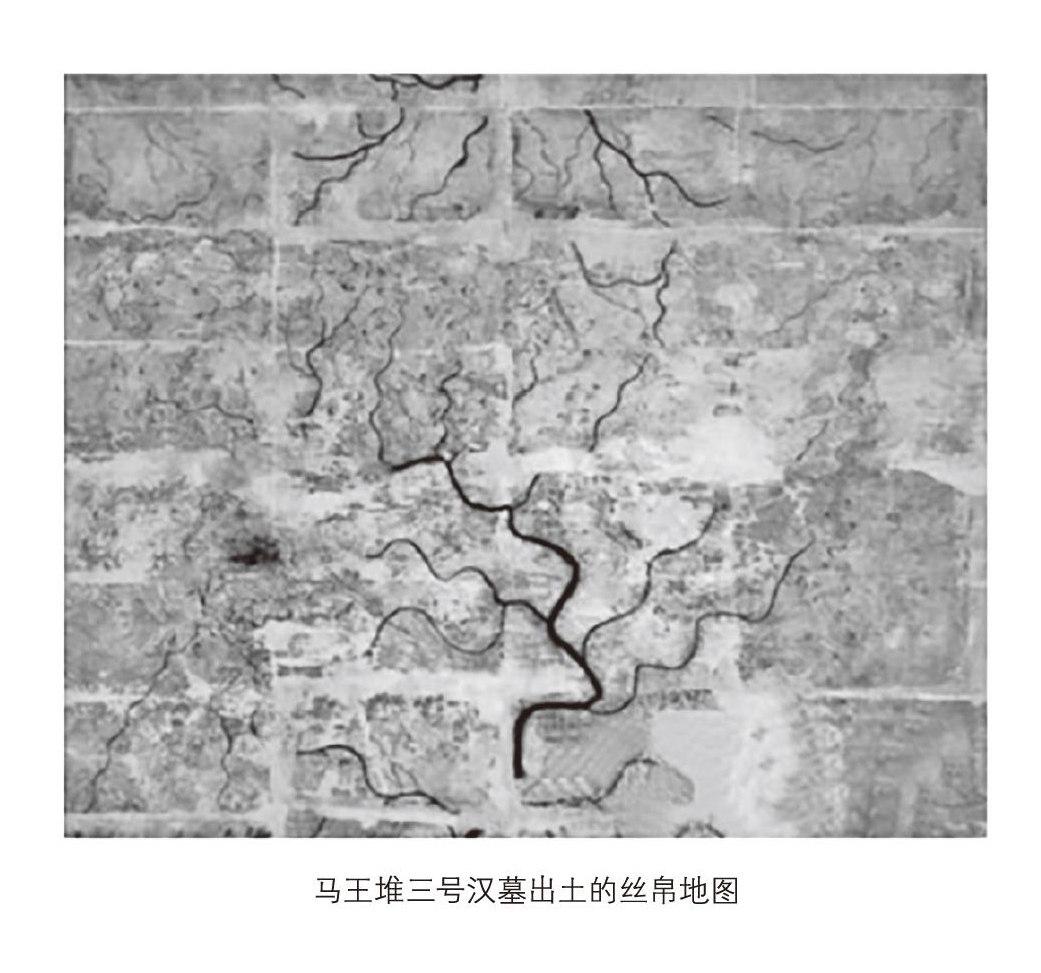

整体而言,宋玉笔下的云梦描写也呈现出散漫敷衍的倾向,不及《子虚赋》的层次井然有序,特别是东西南北、“其上”、“其中”和“其下”等方位词的使用。这表明司马相如创作的云梦,除以《高唐赋》为原型,也基本遵循了当时的地理知识,是大一统的汉帝国在作品中的反映,可以说《子虚赋》特别是《上林赋》的创作从某一侧面集中展现了西汉武帝时统驭全国的地理成就。何为云梦?《汉书·地理志》一称是“薮曰云梦”,又称是“云梦泽在南,荆州薮”,可见云梦既是薮,也是泽,即草木丛生的沼泽连及湖泊的地带,《子虚赋》中则径称以“泽”。云梦一代的物产,《地理志》云:“正南曰荆州,其山曰衡……其利丹、银、齿、革。”“其利”就是说云梦有四种特产,而其中的“丹”和“银”两种就写进了《子虚赋》的云梦里,即“其土则丹青赭垩,雌黄白坿,锡碧金银”句。丹,李善注引张揖语云“丹沙也”,是一种可以提炼青铜的原材料。《地理志》又云:“江陵,故郢都,西通巫、巴,东有云梦之饶,亦一都会也。”以“饶”形容云梦。又云“云梦土作乂”,颜师古注称:“云梦之土,可为(畋鱼)〔畎亩〕之治也。”这都符合《子虚赋》里的云梦及楚王在云梦田猎的描写,可见司马相如极有可能依据了当时官府收藏的各地(如荆州、江陵等)呈报的文书档案,故物产等的描写有所凭据。又考虑到西汉时期地理学的发展,如马王堆三号汉墓就出土了绘在帛上的地图,其中有幅地形图,精细地描绘了长沙附近的水系和山脉等。推测司马相如也会依据当时绘制的荆州一带的地图,而获得空间的坐标感,将云梦的东西南北四方及山川水系等有条不紊地书写出来。

《子虚赋》接着写楚王在云梦田猎的题材,相较于云梦描写的静态,田猎则是静态与动态相结合的描写,且扣人心弦,引人入胜,是全赋中最为精彩的部分。楚王田猎,先写出游打猎的阵仗,“驾驯驳之驷,乘雕玉之舆,靡鱼须之桡旃,曳明月之珠旗,建干将之雄戟,左乌号之雕弓,右夏服之劲箭;阳子骖乘,纤阿为御”。次写打猎中的激烈局面,“案节未舒,即陵狡兽,蹵蛩蛩,辚距虚,轶野马,;乘遗风,射游骐,倏胂倩浰,雷动焱至,星流电击,弓不虚发,中必决眦”。接着写打猎结束后的楚王及观看乐舞的场景,楚王是“弭节徘徊,翱翔容与,览乎阴林,观壮士之暴怒,与猛兽之恐惧,徼受诎,殚睹众物之变态”,写出了楚王的志得意满。乐舞场景,有一系列的服饰和情态的描写,如“襞积褰绉,纡徐委曲,郁桡溪谷”,写衣裙的纹理;“蜚襳垂髾,扶舆猗靡”,写美人着丽服扶楚王之舆;“缥乎忽忽,若神仙之仿佛”,写美人与楚王车舆融为一体仿若仙境。该段的描写多有传神之笔。接着写楚王继续打猎,但地点有所转移,之前是“览乎阴林”,说明在云梦之北,而现在是“相与獠于蕙圃”,又到了云梦之东。仍然是一系列动人心魄的场景描写,“掩翡翠,射鵔鸃,微矰出,纤缴施,弋白鹄,连驾鹅,双鸧下,玄鹤加”,“浮文鹢,扬旌枻,张翠帷,建羽盖。罔玳瑁,钩紫贝,摐金鼓,吹鸣籁,榜人歌,声流喝,水虫骇,波鸿沸,涌泉起,奔扬会”,与前面的打猎场面均采用三字一句的排比句式,节奏感强,动人心弦,营造一种音节上的紧张旋律。最后写田猎结束后楚王宴饮的场景,“于是楚王乃登云阳之台,泊乎无为,澹乎自持,勺药之和具而后御之”。整体上看,楚王田猎的描写动静结合,句式也多变,从三字、四字到五字和六字句式,句式服从于场景的描写,既有遣词造句的文辞之美,又有音乐层面的节奏美。

司马相如完成楚王的题材书写,依赖于下述两方面的因素。一是存在描写楚王云梦田猎的原型,还有现实中的梁孝王东苑的原型,司马相如依据该原型进一步铺陈夸叙。《左传·昭公三年》称“王以田江南之梦”,《战国策·楚策》称“楚王游于云梦”,《说苑·立节》称“楚庄王猎于云梦”,情节相对简单,至司马相如则将该情节书写到“极致”,成为《子虚赋》中最精彩的描写,也是最能体现司马相如才识和气力的描写。二是司马相如借鉴了其他创作中相同情节的描写,融会众长又能自抒机杼。首先来看《楚策》的描写:“结驷千乘,旌旗蔽日,野火之起也若云蜺,(兕)虎嗥之声若雷霆,有狂兕?车依轮而至,王亲引弓而射,壹发而殪。王抽旃旄而抑兕首,仰天而笑曰:‘乐矣,今日之游也!寡人万岁千秋之后,谁与乐此矣?”为了渲染一种气势,出猎的阵仗描写着笔在先,打猎的过程相对简单,以楚王打猎之后的舍我其谁的志得意满结束描写。这样形成一种程式化的书写模式,即先声夺人的出场、打猎过程的进场和楚王意态描写的收场,此后的《高唐赋》《七发》及《子虚赋》都没有跳出该程式化的叙述结构,司马相如逾于前人的地方在于辞藻的铺陈、勾画的细腻和表达方式的多样灵活,体现出在才识、气力之外又具有一定的创作技巧。

三

再看《高唐赋》的描写:

王乃乘玉舆,驷仓螭,垂旒旌,旆合谐,大弦而雅声流,冽风过而增悲哀。于是调讴,令人惏悷憯凄,胁息曾欷。于是乃纵猎者,基趾如星,传言羽猎,衔枚无声,弓弩不发,罘不倾。涉漭漭,驰苹苹,飞鸟未及起,走兽未及发。何节奄忽,蹄足洒血,举功先得,获车已实。王将欲往见之,必先斋戒,差时择日,简舆玄服。建云旆,霓为旌,翠为盖。风起雨止,千里而逝。盖发蒙,往自会,思万方,忧国害,开贤圣,辅不逮。九窍通郁,精神察滞,延年益寿千万岁。

很明显符合《楚策》的出场、进场和收场的三段论式书写结构,进步之处在于描写进一步充腴细致。在出场的描写里,出现玉舆、驷马和旌旗三个元素。在《七发》中,“驯骐骥之马,驾飞軨之舆,乘牡骏之乘,右夏服之劲箭,左乌号之雕弓”,增加了“劲箭”和“雕弓”两个元素。在《子虚赋》里则写道“楚王乃驾驯驳之驷,乘雕玉之舆,靡鱼须之桡旃,曳明月之珠旗,建干将之雄戟,左乌号之雕弓,右夏服之劲箭;阳子骖乘,纤阿为御”,又进一步增加了“桡旃”、“雄戟”、“骖乘”和“御”的元素,将出场的描写铺陈到极致。特别是因袭了《七发》里的“右夏服之劲箭,左乌号之雕弓”两句,推知司马相如有意识地参考了枚乘的《七发》创作。在进场的打猎描写部分,宋玉讲究句式的转换,依次是四字一句、三字一句、五字一句和四字一句,体现节奏的跳跃性,营造打猎场景的紧张和激烈。这种句式的转换和跳跃,为枚乘和司马相如的创作所继承,三字句式,枚乘的是“掩青,游青风,陶阳气,荡春心,逐狡兽”,司马相如的表达是“蹵蛩蛩,辚距虚,轶野马,;乘遗风,射游骐”。四字句式,枚乘的表达是“逐马鸣镳,鱼跨麋角,履游麕兔,蹈践麖鹿,汗流沫坠,冤伏陵窘,无创而死者,固足充后乘矣”,司马相如的表达是“倏胂倩浰,雷动焱至,星流电击,弓不虚发,中必决眦,洞胸达掖,绝乎心系,获若雨兽,掩草蔽地”。可以看出两者的表达在句式上具有高度的一致性,进一步佐证司马相如以《七发》的创作为摹本,也可反证《七发》创作在枚乘游梁期间,田猎的描写即主要依据梁孝王的东苑。司马相如通过增加辞藻的方式使描写更丰满,做到在铺叙上陵轶前人。

在打猎结束的收场部分,以楚王的神态描写为重点,《楚策》的描写比较单薄,“乐矣,今日之游也!寡人万岁千秋之后,谁与乐此矣”;《高唐赋》的描写相对更细致,写到了楚王着装的仪表、阵仗的排场,接着又转到楚王忧念国家,希望贤才辅佐,又转到寿与天齐,语意有些跳跃。明人陈第《屈宋古音义》认为:“其末犹有深意,谓求神女与交会,不若用贤人以辅其政,福利为无穷也。”照此理解,这比《楚策》的描写要更为正面和积极。《七发》的描写则是“收获掌功,赏赐金帛……贞信之色,形于金石,高歌陈唱,万岁无”,表达的仍是田猎之后的宴饮之乐。《子虚赋》的描写则是“楚王乃登云阳之台,泊乎无为,澹乎自持,勺药之和具而后御之”,凸显楚王的无为之道,静而自持,金国永《司马相如集校注》解释为“皆指保持本性的宁静心情,而不为声色利禄所动之一种思想修养的境界”。这里在语意逻辑上有一个突兀的转折,前面还在使用大量浓厚的笔墨写整个打猎场面的奢华靡丽,结果一下子又跳到了歌颂楚王的无为自持,形成一种矛盾。即便这么描写旨在借子虚之口粉饰楚王的道德修养,也与侈笔描写的楚王打猎情节相矛盾:既写侈靡打猎的楚王,又写面对猎物淡泊寡欲的楚王。单纯从田猎收场描写的细密而言,宋玉的描写无疑是最为精彩的,而且与《楚策》和《七发》都侧重在楚王打猎之后的享受之乐。唯独司马相如却使用了转折性的笔调,应该有一番深刻的用意。

四

试想,《子虚赋》的楚王角色是一个“反面”形象,否则便不会在《上林赋》中设置亡是公批评楚王和齐王的情节,“亡是公听然而笑曰:楚则失矣,而齐亦未为得也”,“且二君之论,不务明君臣之义,正诸侯之礼,徒事争于游戏之乐,苑囿之大,欲以奢侈相胜,荒淫相越,此不可以扬名发誉,而适足以君自损也”。在司马相如的笔下,楚王是否定性的角色没有疑问,可是“泊乎无为,澹乎自持”八字却看似又写出了一个清静无为又清心寡欲的正面的楚王形象,就连齐国的乌有也说“楚王之德厚”,怎么又成为被批评的反面形象了呢?

诚如上所言,现在面对的文本是,被否定的楚王角色却给以正面的描写(仅就“泊乎无为,澹乎自持”而言),在语意逻辑上有些矛盾。上文已言《子虚赋》侈言楚王田猎之奢靡,却又言楚王无为自持,同样也体现着这种语意逻辑的矛盾性。司马相如塑造的该细节似乎很值得玩味,理解其中的轩轾,推测一方面是不存在矛盾性,即司马相如在借楚王批评无为的黄老之术,为儒家思想张目,暗地里是在迎合武帝的政治需求。也就是说,“泊乎无为,澹乎自持”连带楚王的否定性角色,都作为了被批评的元素,乌有所说的“德厚”只是一种反讽,由此窥探出司马相如敏锐的政治嗅觉。另一方面是体现为两个文本之间的矛盾性,即司马相如游梁时创作的《子虚赋》,与进呈给武帝的《天子游猎赋》里经修改之后的《子虚赋》部分,在楚王的描写上存在衔接上的无序。因为《史记》司马相如本传里明确说“子虚言楚云梦所有甚众,侈靡过其实,且非义理所尚,故删取其要,归正道而论之”,即删改《子虚赋》而与新创作的《上林赋》合为一篇。如果游梁期间所作的《子虚赋》也有该描写,反倒不见得楚王是被否定的角色,因为那时候所创作的《子虚赋》没想过要给汉武帝阅读。正面描写楚王所透露的思想倾向,倒是与《七发》很接近,吴客向楚太子阐明“天下要言妙道”而治愈了疾病,实际传递的是道家无为的思想。“要言妙道”表面来看包括了春秋战国时期的儒道等各家的思想,但吴客的用意在于劝诫楚太子以精神追求为主,而远离现实中的权力物欲的迷惑,实际指向的是遵循道家无为的思想,就是在政治上不妄为。《子虚赋》的“泊乎无为,澹乎自持”,其寓意与《七发》相类同,都是劝诫梁孝王要安于本分,不宜有政治上冒进,否则会落个身败名裂的下场。如此就与今所见的《子虚上林赋》旨在批评楚王相矛盾了,表明司马相如修改《子虚赋》以连缀新创作的《上林赋》,没能够完全做到上下两篇的语意逻辑贯通,留下了衔接上的无序的细节,也就是否定的楚王角色却给以正面的描写。

如果两个文本之间存在矛盾性的推测成立,就意味着今之《子虚赋》文本不但保留有游梁期间所作《子虚赋》的文字面貌,还保留了司马相如删削未净的、与新创作的《上林赋》相矛盾的细节,该细节可透视出司马相如游梁期间所作《子虚赋》的旨趣。令人困惑的是,上述这些推测又很难去证实,只是通过作品内部遗留的一些不符合语意逻辑发展的细节而生发出的思考,但却给理解作品提供了新的“窗口”,或许这也正是作品魅力的一种呈现。

(作者单位:中国社会科学院文学研究所)