湖海平生豪气——说张于湖(上)

徐晋如

2018年秋天,我在天津侍王蛰堪词丈席,饭后出门,先生忽唤住我,伸直手臂,指画着对面灯火通明的现代建筑群,说:“晋如,从这边到那边,包括咱们现在站着的地儿,就是当年的水西庄!”我不由得“啊”了一声,霎时间地转天旋,仿佛身处三十年前风帆云树、丘壑宜人的古水村中。

水西庄是清代诗人查为仁(莲坡)营别业、藏图书之地,南北名士如朱彝尊、杭世骏、袁枚、商盘、陈元龙等,多曾盘桓于斯,或得莲坡厚馈。乾隆十三年(1748)戊辰,浙江词人厉鹗(樊榭)赴京候选县令,道经天津,与莲坡觞咏累月。其时二人各自为南宋遗民词人周密所编的《绝妙好词》作了笺释,樊榭属稿未定,见莲坡已有成稿,遂将己稿和盘托出,供莲坡删复补漏,且不欲自居其名,光风霁月,令人心折。书既成,樊榭竟不入京就选,径南返,寓扬州终隐。

樊榭以康熙五十九年(1720)乡试中举,主考官李绂得樊榭卷,阅其谢表,断言道:“此必诗人也!”遂取中。这一年他二十九岁。樊榭有着诗人特有的耿介,次年他赴京应试,未能考取进士,吏部侍郎汤右曾读到他的诗,大为叹赏,想延他为馆塾之师,即欲收其为门生之意。樊榭带好了行李,潜行离京,翌日,侍郎到其舍迎迓,则已鸿飞冥冥矣。

归途泊舟琉璃河,有诗云:“一昔都亭路,归装只似初。耻为主父谒,休上退之书。柳拂差池燕,河惊拨剌鱼。不须悲楚玉,息影忆吾庐。”一昔就是一夜,樊榭说自己入都应试,如一场春梦。他耻于学汉代的主父偃,上书阙下,以获得“谒者”的官位;更不要像唐代的韩愈(字退之)那样,三次给宰相写信求仕,“今有人生二十八年矣,四举于礼部乃一得,三选于吏部卒无成”,把自己写得可怜兮兮:那不是性情高峻的诗人樊榭能做的事。燕穿柳幕、鱼跃清波,江湖的景致远胜庙堂,我又何必如楚国的卞和,因玉工不识玉璞而悲泣?虽在行程中,已忍不住想念息影故庐的自在了。

他是这样向往着自由,不愿受官场的拘束,这就难怪乾隆元年被巡抚举荐,入京试博学鸿词,竟能犯下应试者谁也不会犯的格式错误,把《论》置在《诗》之前,光荣落榜。乾隆十三年樊榭已五十七岁,忽动念入京候选,友人都劝他:你根本就不是做官的料,为什么要孟浪求仕呢?樊榭回应说是想谋得一份薄禄,以奉养老母。然而,津沽之行让他彻底认识了自己,明白功名富贵不过如草头之露,唯有独立自由的精神,才可以永远磅礴于天地之间。

樊榭和莲坡共同笺释的《绝妙好词》,是宋人选宋词的总集中最有名且质量最高的一部。是书始于张孝祥,终于仇远,共选词人一百三十二家,南宋雅词之精华,大半萃于斯编。樊榭认为,明代三百年乐府家(词家)未曾见《绝妙好词》只字,只知宗奉宋代书商编的《草堂诗馀》为金科玉律,无怪乎明人的词鄙俗少雅意。他是清代“浙西词派”的代表,甚至可以说词派的中坚人物。一般以为,浙西词派宗奉南宋姜夔、张炎,“舂容大雅”(朱彝尊《静惕堂词序》),樊榭词则如清代词论家陈廷焯所云,“幽香冷艳,如万花谷中,杂以芳兰,在国朝词人中,可谓超然独绝者矣”(《白雨斋词话》卷四)。樊榭的第一首词,是龙榆生先生选入《近三百年名家词选》中的《百字令·月夜过七里滩,光景奇绝,歌此调,几令众山皆响》:

秋光今夜,向桐江、为写当年高躅。风露皆非人世有,自坐船头吹竹。万籁生山,一星在水,鹤梦疑重续。挐音遥去,西岩渔父初宿。心忆汐社沈埋,清狂不见,使我形容独。寂寂冷萤三四点,穿过前湾茅屋。林净藏烟,峰危限月,帆影摇空绿。随风飘荡,白云还卧深谷。

《百字令》即《念奴娇》,因此词牌正好一百字,故名。自东坡赤壁怀古词以后,代不乏名作。

七里滩在浙江富春江上,又名七里泷,与严陵滩相接。东汉初,高士严子陵不受往日同窗光武帝之召,脱轩冕而泛江湖,垂钓于富春江上,至今江畔有台孤悬千尺,即所谓严陵钓台了。宋代遗民谢翱,曾倾家资助文天祥抗元,宋亡后寄寓金华浦江县,与同志组汐社,不时聚集吟咏,缅怀故国。尝冬日与社友泛七里滩,天凉风急,携酒登台,设文天祥牌位,跪地再拜,号啕恸哭,又取竹如意击石,作楚歌以招天祥魂,歌终,竹石俱碎。傍晚时大雪起,谢翱对友人吴思齐感慨道:“阮步兵死,空山无哭声且千年矣!”至情至性,正堪与经常率意独驾,车行至无路可行之处,才恸哭而返的魏晋名士阮籍(曾任步兵校尉)并美。

樊榭生于康熙中,已不可能如明遗民那样抱有深重的故国之怀,但这并不妨碍他能感受到严子陵、谢翱身上高贵清狂的精神气质,因为他本也是同一类人。

清末词论家谭献敏感地发现这首词与《绝妙好词》之间不断的精神血脉,他说这首词“与于湖洞庭词,壮浪幽奇,各极其胜”(《箧中词》卷二)。于湖就是张孝祥,宋高宋绍兴二十四年廷试第一。《绝妙好词》选其词四阕,四首中的第一首,也是全书的第一首,就是《念奴娇·过洞庭》:

洞庭青草,近中秋,更无一点风色。玉界琼田三万顷,着我扁舟一叶。素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。悠然心会,妙处难与君说。应念岭表经年,孤光自照,肝胆皆冰雪。短鬓萧疏襟袖冷,稳泛沧溟空阔。尽吸西江,细斟北斗,万象为宾客。叩舷独啸,不知今夕何夕。

此词常为人传颂,故版本也多异文,但以《绝妙好词》的版本最为圆融。谭献称此词“壮浪”,而樊榭词则是“幽奇”,以为“各极其胜”,说的是二词在艺术造诣上难分轩轾,而若深究一层,问于湖与樊榭词何以能各擅壮浪幽奇之妙?答案是不言而喻的,因为二位词人都有着不染尘俗的超然之心。世人多为利所羁,为名所绊,词人之神独能不受其累,逍遥自适,也才有了这样仙骨珊珊的词作。

于湖的这首《念奴娇》,作于宋孝宗乾道二年(1166)八月中秋,此前一月,他因言官参劾,被罢去知静江府广南西路经略安抚使的官职,在任仅一年。静江府治在今广西桂林,故词中有“应念岭表经年,孤光自照,肝胆皆冰雪”之语。宛敏灏先生以为于湖对被劾罢官一事“似犹未能释然”(《张孝祥词校笺·张孝祥年谱》),又谓前人评论此词,多称其旷达,实未必尽然。他引用于湖稍前数日所作的另一首《念奴娇》中的词句,“一叶扁舟谁念我,今日天涯飘泊。平楚南来,大江东去,处处风波恶”,认为于湖对失官事未能真正放下。宛先生亦是詞坛作手,但或许未能理解于湖豪宕疏阔的性情。此词是于湖离长沙入洞庭途中所作,主旨是怀念长沙所识的一位友人,而细推词意,这位友人当是青楼歌伎:

星沙初下,望重湖远水,长云漠漠。一叶扁舟谁念我,今日天涯飘泊。平楚南来,大江东去,处处风波恶。吴山何地,满怀俱是离索。常记送我行时,绿波亭上,泣透青罗薄。樯燕低飞人去后,依旧湘城帘幕。不尽山川,无穷烟浪,辜负秦楼约。渔歌声断,为君双泪倾落。

星沙就是长沙,因天上的轸宿有长沙星,其分野(地上与星对应的区域)就是长沙,故名星沙。重湖即洞庭湖与青草湖。“一叶扁舟谁念我,今日天涯飘泊”,并无自伤自怜之意,而实不过是表达对这位女子的眷眷之情。“平楚南来,大江东去,处处风波恶”固然是写宦途艰险,然而全词仅此三句一笔带过,我们看不出于湖有多么深重的怨望,联系后文“吴山何地,满怀俱是离索”,词意便可豁然开朗。于湖的意思是,回望自岭南北归的大片平原,俯瞰放舸东下的大江,一路坎坷波折,念兹在兹的故乡芜湖,远眺终不可见,只有长沙之遇,让我伤离怨别,情难自禁。过片撷取送行时女子缱绻的情态,叙写生动,隐含的意思是卿既眷我如此,我又何忍与卿重别?杜甫诗“樯燕语留人”,我离卿已远,而心实念念在湘城帘幕中也。“不尽山川,无穷烟浪,辜负秦楼约”则谓前方漫漫长路,身不由己,空负与卿之约。在渔歌声歇、夜色初降之时,忍不住两行珠泪,为卿洒落。

再回头看于湖的洞庭词。

“洞庭青草,近中秋,更无一点风色”,是说相连通的洞庭、青草二湖,近中秋之夜,天静无风,也说明词人的心境是宁静平和的。“玉界琼田三万顷,着我扁舟一叶”,则以乘坐一叶扁舟的小我,与三万顷之湖水相对照,以形成艺术张力。苏轼《赤壁赋》有“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”之句,于湖此二句,实由之化出。三万顷当然大过万顷,湖水愈写得广阔,人与舟愈形其小,则胸臆间愈见超迈磅礴。“素月分辉,明河共影,表里俱澄澈”,明月银河,天水相映,宇宙仿佛通体莹洁光明,而我心何尝不是如此?“悠然心会,妙处难与君说”,是说此中真意悠悠,欲说忘言。他的内心,实充满了喜悦之情。

过片“应念岭表经年,孤光自照,肝胆皆冰雪”,是对去岁桂林中秋,宾从雅聚的怀念,意谓我今夜独在月下泛舟,桂林亲友如问我近信,我亦是“一片冰心在玉壶”而已。自得自傲之气,凌然于词意之表。他对失官去职哪有丝毫介怀?本来他就未以静江知府之职萦念,《水调歌头·帅静江作》爱的是桂林的风景宜人,“溪山好,青罗带,碧玉簪”;人民安乐,“繁会九衢三市,缥缈层楼杰观”“家种黄柑丹荔,户拾明珠翠羽,箫鼓夜沉沉”。他乐得“莫问骖鸾事,有酒且频斟”,殊不关情于骖鸾事业(功名富贵)。同调《桂林中秋作》自道心迹,谓“老子兴不浅,聊复少淹留”,用东晋庾亮月夜登武昌南楼,与属吏同玩月之典,豪放不羁,不以纤屑得失为怀。

“短鬓萧疏襟袖冷,稳泛沧溟空阔”,谓稳稳地泛舟在空阔如大海的湖面上,只觉全身清冷,飘然仙举。或谓“短鬓萧疏”句有忧谗畏讥之意,未免穿凿过深了。“尽吸西江,细斟北斗,万象为宾客”用了禅宗的一段著名的公案为语典。唐代有一位著名的庞蕴居士,参谒马祖道一禅师,问道:“不与万法为侣者,是甚么人?”马祖说:“待汝一口吸尽西江水,即向汝道。”庞蕴于言下顿领玄旨。于湖这三句,既有庄子逍遥之象、齐物之心,又得禅宗之妙悟,更直入宋儒“吾之体即天地之气”(《朱子语类》卷九八)那样光明伟岸的境界中去。“叩舷独啸,不知今夕何夕”,不是写意,乃是写实。于湖泛舟重湖,水月俱澄,心缘物感,只觉真气充盈,不自觉叩舷击节,放声长啸,于天地之中,不但忘身遗物,连时间也全然忘却。

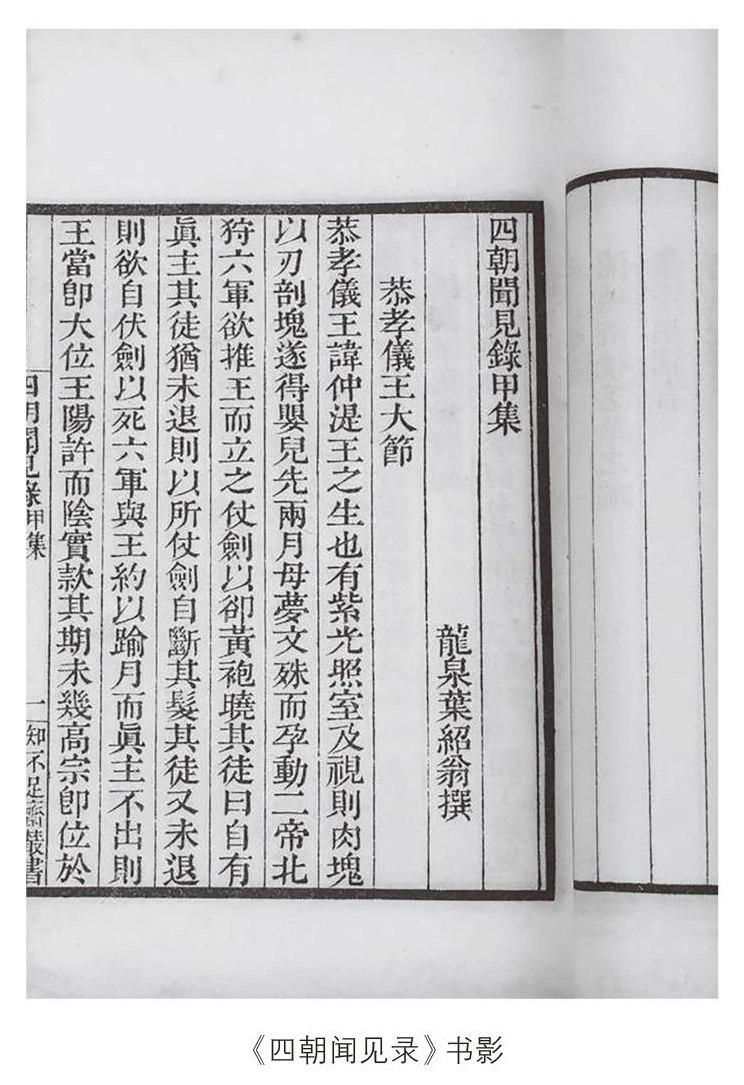

叶绍翁《四朝闻见录》载:“张于湖尝舟过洞庭,月照龙堆,金沙荡射,公得意命酒,唱歌所作词。呼群吏而酌之,曰:‘亦人子也。其坦率皆类此。”“亦人子也”用的是陶渊明的故事。渊明在外地做县令,派了一仆人回家,帮儿子担柴挑水,信中叮嘱:“此亦人子也,可善遇之。”意思是,这也是人家的孩子,你要善待他。于湖忘情尔我,全不理什么上下之分、尊卑之别,与属僚小吏呼朋引类,快意啖饮,这样洒脱的人会因被劾而失落?我不之信也!

北宋大儒张载《西铭》云:“乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。”天地何等奇伟,人类何其渺小,乃竟为天地之子,混然处于其间,这不就是“玉界琼田三万顷,着我扁舟一叶”?我之体即是天地之气,我之性即是天地之理,这不就是“素月分辉,明河共影,表里俱澄澈”?民胞物与之怀,即是“尽吸西江,细斟北斗,万象为宾客”。于湖此词没有一毫“迁客骚人去国怀乡”的怨悱,而是妙悟至理,骤臻大道的狂喜,它甚至根本不是一般意义上的缘情言志之作,而是借词的方式歌唱出来的人生至境。

此词曾有于湖真迹传世。南宋魏了翁跋云:“张于湖有英姿奇气,著之湖湘间,未为不遇。洞庭所赋,在集中最为杰特。方其吸江酌斗,宾客万象时,讵知世间有紫微青琐哉。”(查礼《铜鼓书堂词话》)了翁以为这首词作于乾道三年知潭州(长沙)兼湖南安抚使之时,所以说他“未为不遇”,其实于湖作此词时,尚是黜落之身,这就尤其见出词人胸襟之阔异、境界之超卓。了翁说得对,当于湖吸江酌斗、宾客万象之时,胸次何尝有庙堂之念、富贵之求?这就难怪,晚清王闿运亟称此词“飘飘有凌云之气”,拿这首词与东坡的《水调歌头·明月几时有》相比,说坡词“犹有尘心”(《湘绮楼词选》)。东坡中秋词是有政治寄托的,“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,仍未忘情于宋神宗,于湖此词却真真是仙气凌云,无一点尘滓。

于湖以东坡文字为心摹手追的对象。叶绍翁说他“尝慕东坡,每作为诗文,必问门人曰:‘比东坡如何?”(《四朝闻见录》)他的门生谢尧仁记载,于湖曾有水车诗(按:指《湖湘以竹车激水,粳稻如云,书此能仁院壁》一首)刻石,遂挂拓本于书室,特问道:“此诗可及何人?不得佞我。”尧仁即以“活脱是东坡诗”对。于湖词之胸次笔力,南宋初年人皆以为胜东坡,于湖却不敢自肯,只望更读十年书,再与东坡较高下(《張于湖先生集序》)。按照一般文学史的说法,东坡和于湖都是“豪放派”的词人,实则东坡豪放之作,远不及于湖之多且精。当然,豪放只是词中的别调,词之主流仍是婉约。

明人张綖首论豪放、婉约之别:“词体大略有二:一体婉约,一体豪放。婉约者欲其辞情酝藉,豪放者欲其气象恢弘。盖亦存乎其人,如秦少游(秦观)之作多是婉约,苏子瞻(苏轼)之作多是豪放。大抵词体以婉约为正。”(《诗馀图谱》序)此不过是张綖信口大言,但二十世纪中叶以还,治文学史的学者众口一词,侈言宋词有所谓豪放派、婉约派之分,又说东坡是豪放词派之宗主,豪放高于婉约。或说婉约是唐末五代以来脱离现实斗争,专务婉丽;或云婉约派词人所写多是儿女私情、个人哀怨,缺乏社会意义。此类论断皆瞽谈昏论,去文学、艺术远甚。吴世昌先生指出:

北宋无豪放派,只有少数豪放词。东坡三百四十多首词中,有十首豪放词吗?向子諲南宋时做的可称“豪放”,北宋时做的《江北旧词》全是绮语。可见“豪放”与“婉约”主要是时代决定,不纯是个人作风。南宋辛(弃疾)、刘(过)、陈(亮)诸人所作,因亡国的愤慨而发为“豪放”,至南宋亡国时,则只有张玉田、王沂孙的颓废派了。(《词林新话》卷一)

吴世昌先生认为,一个人的词风是由其遭际决定的,苏轼本人极其恶劣的际遇,令他悲愤、哀怨、旷达、慷慨,而独不能使他豪放(《宋词中的“豪放派”与“婉约派”》)。他说宋室南渡,人民逃难到江南,颠沛之苦、离散之惨、沦亡之痛,在在使得士大夫悲愤感慨,这样写出来的作品,当然是慷慨激昂、义愤填膺。这样呈露出来的整体风格,宜被称为“愤怒派”“激励派”“忠义派”,而不该用“豪放”范之。因为,“‘豪放二字多少还有点挥洒自如、满不在乎、豁达大度的含义”(同上)。吴世昌先生把词风之异归因于词人遭际的不同,这是我所不敢完全苟同的,但他对“豪放”的理解,我却更无间言。准此以观两宋词坛,真正的豪放词,实在没有几首。大多数所谓的豪放词,都是豪而不放,较诸于湖洞庭词之真豪放,便有东家施与西家施之别。

于湖《水调歌头·泛湘江》亦是真豪放:

濯足夜滩急,晞发北风凉。吴山楚泽行遍,只欠到潇湘。买得扁舟归去,此事天公付我,六月下沧浪。蝉蜕尘埃外,蝶梦水云乡。制荷衣,纫兰佩,把琼芳。湘妃起舞一笑,抚瑟奏清商。唤起《九歌》忠愤,拂拭三闾文字,还与日争光。莫遣儿辈觉,此乐未渠央。

有一种文章是以气行文,于湖则是以气行词。此首同为乾道二年被劾去官,取道潇湘时作。词的首二句用陆云《九愍·纡思》:“朝弹冠以晞发,夕振裳而濯足。”夜滩急水,恰可供他濯足,北风微凉,正好帮他晾干头发。他没有一丝一毫的失意、彷徨,反而感激上苍,让他离职赋闲,有机会一览潇湘美景。沧浪是古水名,昔有孺子歌:“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”孔子甚称道之,以为君子处世,亦当如是,即邦有道则仕,邦无道则隐之意。于湖对自己的出处,也如沧浪孺子一般恬然。他说自己就像“蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外”(《史记·屈原贾生列传》),来到潇湘这样的水云乡,一时疑真疑幻,好比那梦蝶的庄子,不知是庄周梦为蝴蝶,还是蝴蝶梦为庄周。

于湖依楚人之俗,“制芰荷以为衣”“纫秋兰以为佩”(《离骚》),手把着芳洁的花枝,放舟而行。他登览了湘妃庙,又到金沙堆忠洁侯庙(屈大夫庙)中凭吊屈原,拂拭石刻,屈原那些“虽与日月争光可也”(司马迁《史记·屈原贾生列传》)的文字,不正是于湖一生最企慕的吗?“湘妃起舞”以下五句,把实际的行程写得恍如游仙入梦,正像陈应行《于湖先生雅词序》所说的那样:“读之泠然洒然,真非烟火食人辞语。予虽不及识荆,然其潇散出尘之姿,自在如神之笔,迈往凌云之气,犹可以想见也。”于湖腔子内充塞着浩然之气,磅礴欲出,去职后骤获自由,又饱览三湘大地胜景,他忍不住要假丝竹伴奏,纵情高唱。但又怕别人分去了快乐,宁愿独自一人,品嚼着自由的欢欣:“莫遣儿辈觉,此乐未渠央。”这里用了《世说新语》中的语典。谢安对王羲之说:“中年伤于哀乐,与亲友别,辄作数日恶。”羲之道:“年在桑榆,自然至此,正赖丝竹陶写。恒恐儿辈觉,损欣乐之趣。”未渠央即未遽央,未能仓促即尽之意。

于湖词笔之雄肆高华,实在东坡之上。当然其词作深婉韶秀不足,词的整体成就不及东坡,亦毋庸讳言。但单论“豪放词”的成就,于湖堪称前无古人。谢尧仁作为于湖的门下弟子,也够得上是他的知音。当于湖问他,假使自己再多读十年书,词作能否方驾东坡时,他答道:“他人虽更读百世书,尚未必梦见东坡。但以先生来势如此之可畏,度亦不消十年,吞此老有馀矣。”(《张于湖先生集序》)谢尧仁这番话并非面谀—当面拍马,而是基于一个显而易见的事实:于湖词远较东坡词来得豪放。

我绝没有说于湖词高过坡词之意,我只是说,与东坡那些被人熟知的“豪放词”比,于湖的很多词作更符合豪放的标准。

于湖的豪放首先基于其天性,这也是谢尧仁说他文章以天才胜的原因。依照中医理论来看,于湖天生就胸廓容量大、蔽骨宽阔、心气足。他两眼大小不一,不像一般人那样对称,遂自为赞曰:

于湖,于湖,只眼细,只眼粗。细眼观天地,粗眼看凡夫。(《自赞》)

在于湖这里,两眼不对称不是一种可能引发自卑的相貌缺陷,反而因其与众不同,让他更生强大的自信力。

而尽管被文学史家强加上“豪放词宗”“豪放派的开创者”诸般名号,东坡的豪放词满打满算也没超过十首。号称“文学史上第一首豪放词”的《江神子·猎词》,念念不忘于“持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”,冀望朝廷能遣老成之大臣,来密州起用他到西北边疆,抵抗西夏。豪则豪矣,放则未必。《念奴娇·赤壁怀古》感慨“故国神游,多情应笑,我早生华发。人生如梦,一尊还酹江月”,意兴消沉,何尝豪放?

东坡曾言:“退之诗云:‘我生之辰,月宿直斗。乃知退之磨蝎为身宫,而仆乃以磨蝎为命,平生多得谤誉,殆是同病也。”(《东坡志林》卷一)从韩愈的诗中,东坡知道了韩愈以摩羯为身宫,而自己却是以摩羯为命宫,所以才会和韩愈一样,平生多遭人攻讦。谤誉本指毁谤和称誉,东坡这里是用作偏义复词,只有毁谤的意思。身宫、命宫在摩羯则命途多舛,这原是民间的传说,东坡遭际坎坷,是基于他极执着的性情,但人的天性是不可改易的,东坡无奈之下,只好说这一切都是命宫所决定的。世上像东坡这样极认真、极执着的人殊为罕有,所以人们只看到他表面的旷达,却看不到他内心的孤寂,只看到他词中的“豪”,遂以为他也有“放”的一面,其实,东坡的性情决定了他既不可能真正旷达,也不可能做到豪放。

(作者单位:深圳大学人文学院)