迷思的生产与音乐文化工业

音乐,往往是对现实社会的映射,是特定的时代语境下经济、社会文化生活等共同交织的产物。而流行音乐作为被民众广泛认同的音乐,常常能反映民众的生活状态和集体情感。正如金兆钧所言: “流行的音乐总是像潮水一样被人追捧。”然而,流行音乐并不是主要表征形态,它是被拉锯着的想象客体,显示和传递的是只能让我们看见的和我们所需要看见的。正如阿多诺所认为的,在对音乐文化工业做具体分析时,强调流行音乐作为社会黏合剂的同时,流行音乐也是商业化和伪个性化的,使人精神涣散从而听觉退化。音乐文化工业往往蕴含着民众对现代性的向往,流行音乐成为知识分子的宏大叙事与民众的私人叙事之间的耦合媒介。

但是,在音乐文化偶像逝世多年之后,诸如张国荣、黄家驹、邓丽君,他们的音乐、歌曲仍在不断传播,成为不消失的存在、迷思中的迷思,这与阿多诺所认为的音乐文化工业有着相悖的现实走向。本文以黄家驹为例,试图探究音乐文化工业下“不消失”的音乐是如何创造迷思中的迷思的。

一、流行音乐与偶像的弥合:听觉叙事与情感满足

不像原始社会对超经验的神秘力量的追逐、在被失意困扰时求助于参拜仪式,音乐在另一程度上能起到安抚心灵、聊以慰藉的作用,这与阿多诺倡导的“艺术拯救说”不谋而合。艺术是艺术家自由生命的表达,艺术家在声音与不同乐器的交相融合中营造可供想象的文化空间,随着耳边的声音去构建想象和思考的空间,推动听众从现实的迷惘惆怅进入音乐营造的理想世界与情感层面,沉浸在听觉的叙事空间中,从而获得情感满足。

音乐弥散的过程,伴随着经济的飞速发展,流行音乐以及具有传输功能的“中间媒介”,例如录音机、音乐播放器等,开始大量“飞人寻常百姓家”并进人大众娱乐场所,具有“本地化”意义的文化形态开始在中国音乐文化的土壤中得到培养。当中国香港和中国台湾的流行歌曲作为一种独特的音乐文化风格涌人内地时,便为流行音乐的发展提供了可视化范本。

20世纪60年代,中国香港的音乐人追随西方的摇滚乐队,以披头士为瞻,涌起民间组建乐队的热潮。而从20世纪80年代开始,粤语流行歌曲的发源地——中国香港,在唱片公司的支持下,组建乐队潮升温,Beyond乐队就是在这样的形势下应运而生。同时需要指出的是,那时的乐队潮下音乐作品创作多是以非情歌题材为主,如草蜢乐队、风云乐队等。这正是为响应中国香港音乐人卢国沾在20世纪80年代中期提倡并推动的“非情歌运动”,强调音乐的主体不应该只是简单的爱情故事,而更应倡导丰富多彩的多元生活,并且鼓励以赛促演、以赛促唱,比如参加当时备受认可的嘉士伯音乐节来检验自己的创作及表演水平。

如果说,20世纪80年代的音乐具有启蒙和反抗的意义,那Beyond乐队似乎在其建立之际就带着抗争的意味。命名乐队为“Beyond”,寓意“超越”:超越队友,超越自己。这支由黄家驹牵头,加上黄家强、黄贯中、叶世荣三人组成的乐队,早期也曾因为风格过于前卫而受到外界的批评,被取笑为“长毛飞”,多次爆冷门。

“香港没有乐坛,只有娱乐圈。”黄家驹曾当着记者的面如此评价中国香港乐坛。黄家驹从不否认大众音乐工业的存在,也曾被利益裹挟前进。自嘲乐器如武器的黄家驹,用音乐在做无形但有声的反抗。他曾说: “有人唱歌是冈为社会有这种商品需求……也有的人唱歌是因为他们有一些话要说,有一些情感需要沟通。”音乐对人的情感世界与象征认知的影响,不仅是沟通情感世界的介质,同时也是反抗现实世界的媒介。

那时的中国香港,每一缕空气中都飘荡着深情款款的“都市情歌”,大部分的歌曲都是从日本翻唱过来的。黄家驹做出了让步,剪掉长发,一改反叛的形象,慢慢调整创作风格,在表达自我的同时兼顾大众口味。其抒情歌曲的创作可以说是对流行歌曲的一种回应,也受到巨大欢迎,这同这些受众曾受到过的音乐启迪以及由此培养起来的声音审美习惯有关。

正如黄霈所说,乐队的崛起为中国香港流行音乐注入了一股新的力量,他们的歌曲在题材的选择和创造上,与主流歌曲大相径庭。然而,除了新意象和新语调,乐队歌曲的旋律缺乏节奏美,歌词也有些许无病呻吟或晦涩难懂。但这些善于捕捉年轻群体孤寂感的歌曲,备受青年群体青睐。这不单是由于主唱或乐队作为偶像本身的魅力,也是通过声学、光学和娱乐创造出来的审美时尚共同体使然,所以出现“我娱故我在,我狂故我美”。从某种程度而言,若想使听众能够读懂创作者在音乐中所凝结的情感,应让听者有较高的认同度。正如英国伯明翰学派学者默克罗比所指出的,流行音乐一经制作产生便会成为一种时尚,并与本能性的个体情感构成相互认可的关系。正因如此,音乐作品及其表演者才能在千差万别的音乐风格中寻找自身存在的合法性和叙事的满足。

二、迷思的生产与突围:音乐工业与大众消费

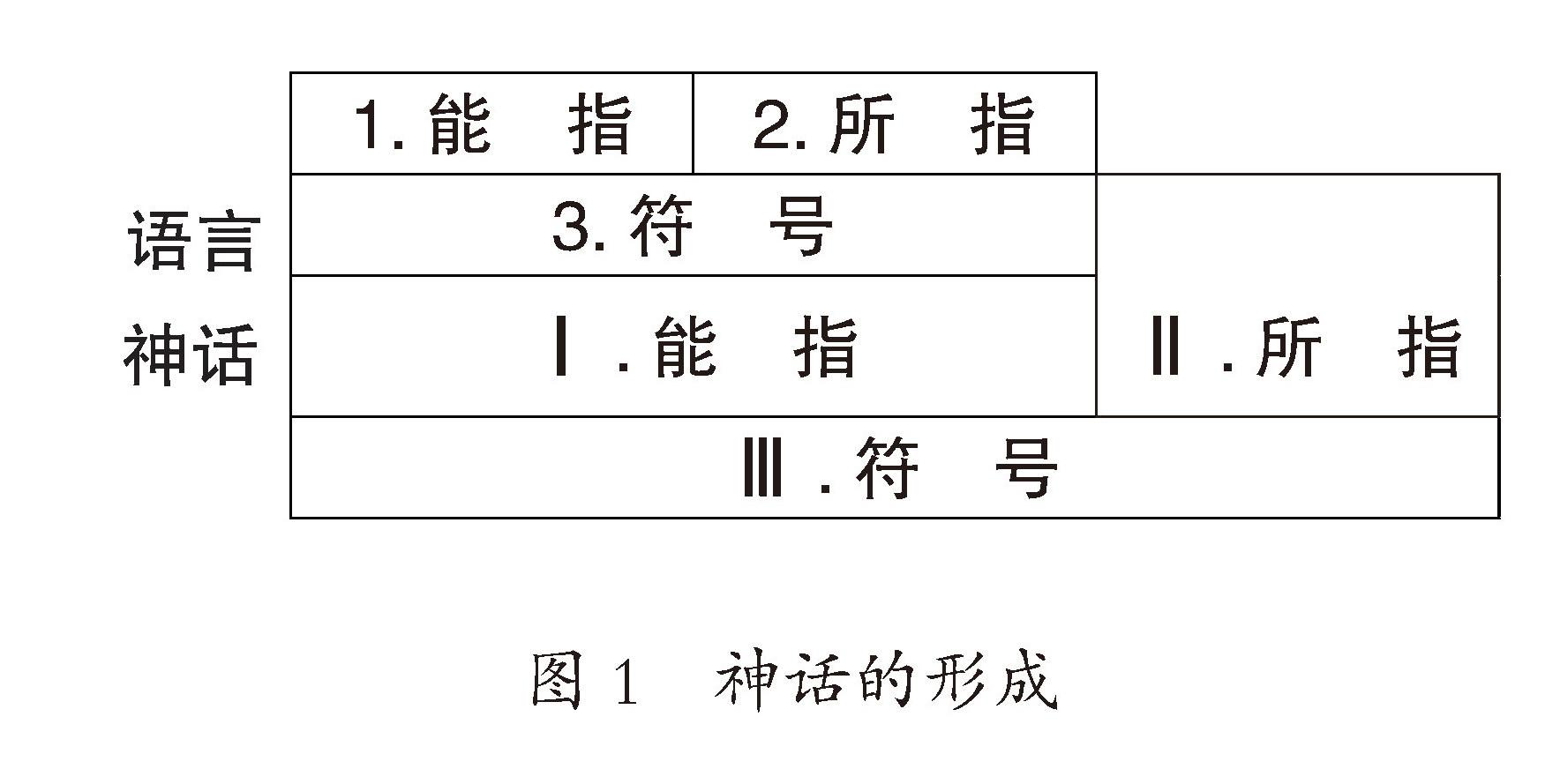

迷思,即舶来词Myth,我们常常翻译为神话,音译则译为“迷思”。在这里之所以使用迷思,恰恰在于它既表达了传者…于特定目的而制作神话的意义,又形象地表达了受众对这一神话的迷恋状态。迷思不仅仅是一种语言想象,它更是两度符号化后的言谈想象。 “神话是一个奇特的系统,它从一个比它早存在的符号学链上被建构:它是一个第二秩序的符号学系统。那是在第一个系统中的一个符号,也就是一个概念和一个意象相连的整体,在第二个系统中变成一个能指。”[1]

音乐基调的审美欣赏和形式是音乐风格的重要内容,它们直接影响着演唱风格。从一定程度上说,音乐形态与风格决定演唱风格。以黄家驹代表作之一《海阔天空》为例,厘一下音乐文化工业的迷思运作。《海阔天空》是由Beyond乐队作词、作曲,黄家驹倾情演唱的一首粤语歌曲,发行于1993年。神话形成的第一层的能指必然是《海阔天空》的歌词与韵律。

“多少次,迎着冷眼与嘲笑,从没有放弃过心中的理想。”歌词中饱含黄家驹的一腔孤勇和不轻易妥协,构成了第一层的所指。《海阔天空》写于乐队运行的后期,当时在公司的要求下,他们参加综艺活动和拍电影等一切与音乐无关的活动,与初衷相悖,于是他们决定前往日本发展。一座陌生的城市,人地生疏、举步维艰。天荆地棘下,黄家驹用创作勉励自己和同伴,于是有了万人空巷的《海阔天空》。黄家驹那高亢、飘逸、略带沙哑的声音,为音乐注入了独特的个人风格,成为独特的音乐符号化形象。乐队真实的心理再现,也在鼓舞着艰难处境下的年轻人不畏艰难、奋发进取,这与阿多诺倡导的把音乐所体现的情绪带入哲学思辨之中有所重合。

《海阔天空》连同黄家驹所在的Beyond乐队构成了关于“Beyond”的符号神话,这与当时不到十年的流行音乐工业化商业运作机制密不可分。没有资本、市场、大众消费等现代社会流行音乐的推进因素,流行音乐就不会出现在大众视野中。原创是大众认可的原动力,以鼓舞、勉励取代了原有的写实、反抗,是意识形态的消费化、世俗化。

随着中国港台歌曲的进一步传播,还有音乐产业市场的形成,中国的流行音乐创作团体极大地满足了公众的需求。励志歌曲对于工作竞争激烈、生活压力过载的香港人来说,具有空前的心灵安抚作用。对于黄家驹来说,音乐是传递思想和表达想法的一种渠道。从歌颂情感,到反思历史、批判现实,音乐作品成为生活史,记录着时代与个人的心路历程。充盈着生活情趣和个人感受的音乐创作,使得原有的意识形态淡化、教化功能减弱。个人强烈的社会责任感,促使黄家驹去反思历史、关注社会、歌颂理想;而这也让他能够从情感激荡的多元化社会中汲取艺术养分。黄家驹的坚持原创与独特的时代经历,是其他创作者无法复制的。成为经典必有无法取代的理由,而不是靡靡之音的简单转向和大众消费的妥协弥合。

三、迷思与文化想象:粤语曲风与想象性认同

坚持摇滚原创的Beyond乐队是独特的存在,不像现在产品单一的粤语流行歌曲允斥着缺乏创意的伪个性化,使得香港乐坛风光不再,在市场、社会审美以及其他浪潮的冲击等众多原因的裹挟下逐渐隐匿于时代浪潮中。黄家驹逝世多年后,他的歌曲仍在不断传播,只是海阔天空依然在,世上再无黄家驹。小众文化偶像同样成为不消失的存在,成为迷思中的迷思、神话中的神话。除了相关语境,更多的是音乐文化工业内部运作与一般公众的文化想象空间的作用。流行音乐在各种仪式与表演中象征着重要叙事与情感耦合,而民众以听觉带动想象,不自觉地参与传唱,创造对于自我身份的想象性认同。

一般来说,方言作为一种地方性的语言,具有鲜明的地域色彩和地域限制,以某一方言演唱的歌曲在该方言以外的地区很难流传。但是,粤语流行歌曲却是一个例外。粤语不仅没有制约香港流行歌曲的传播,反而使其成为一种流行文化符号,对歌曲的传播浪潮起到了推动作用。事实上,正是冈为粤语流行歌曲的地域色彩极其鲜明,才让粤语流行歌曲成了香港流行文化的代言者。改革开放以后,流行文化以强劲势头向内地输入,受到极大欢迎。在港台流行文化向内地的传播和输人中,流行歌曲是先锋队也是主力军。

1984年的春节联欢晚会把香港歌星及其独特嗓音“送进千家万户”,不仅给予流行歌曲某种“承认”,还推动此类歌曲在内地传唱。作为仪式的春晚,无疑将港台流行音乐纳入国家与民族的叙事之中。正因为粤语流行歌曲以方言人歌曲,实现了本土化,才让它的文化特质更加鲜明。中国当代流行音乐身份关系的每一次转变,其表现形式都是自我风格的嬗变,而背后隐藏的是在中国语境下意识形态规范与社会文化制约的双重变奏下,主体不断追寻自我身份合法性的历史。因此,对当代流行音乐风格的认同与阐释,本质上也是对社会主体性成长的有声解读与合理诠释。

在20世纪末,在香港人进行城市文化追溯之际,Beyond乐队从中华民族的传统文化与民族精神出发寻找创作灵感,他们也冈此获得了心灵与自我的双重成功。随着以Beyond为代表的歌曲不断被人熟知,粤语流行歌曲如巨石丢进湖里泛起层层涟漪般逐渐被广泛认同,香港人对中华文化的认同感不断增强,给予粤语歌曲的发展以不竭的支持。

音乐作为听觉应用,脱离了时间限制和视觉冲击,在弥合心灵伤口的同时,强化了不同空间的纵深交流。正如学者李建刚所认为的,声音媒介的文化承载功能和易建立信任的特质,使它的耳语风格和伴随属性为深度、严肃内容面向大众的触达与理解提供了帮助。毋庸置疑,Beyond乐队“不死”的超越精神,为20世纪末的迷茫与低迷风气注入了一股新鲜的生命活力。1993年,黄家驹在日本录制综艺期间意外逝世,结束了其三十一载的生命历程。他将世界观与人生观融人歌曲表达,流淌的旋律搭载着乐观超然与深厚的“人情味”,是神话长存的重要原因之一。迷茫中的人或多或少能从黄家驹的音乐中找到慰藉。在阿多诺看来,真正的艺术是异于现实存在的“幻象”,正如好的音乐可以追寻心中执着,站在现实的对立面批判现实,从而起到拯救人类的作用。[作者简介]林玲,女,福建漳州人,福建师范大学传播学院硕士研究生在读,研究方向为媒介研究。[1] 出自[法]罗兰·巴特著,许蔷蔷、许绮玲译《神

话——大众文化诠释》,上海人民出版社1999年

版。

——粤语·女独·伴唱