基于SEM模型的农村转移至城镇人口居住满意度研究*

——以福建为例

雷雨薇 尤添革,2 郑冰思 林耀海 郑宇琛 许一涵 温芫姚 尤学敏

(1.福建农林大学计算机与信息学院,福建 福州 350002;2.福建省统计信息研究中心,福建 福州 350002;3.国网信通亿力科技有限责任公司,福建 福州 350003)

1 概述

福建省统计局第七次人口普查数据显示,全省常住人口中,居住在城镇的人口为2855.72万人,占68.75%;居住在乡村的人口为1298.28万人,占31.25%,城镇化率达69.5%[1]。与2010年相比,城镇人口增加749.28万人,乡村人口减少284.69万人,城镇人口比重上升11.66个百分点。数据表明,10年来,福建积极推进新型城镇化建设,加快构建现代城镇体系,持续推动农业转移人口市民化等措施取得明显成效,城镇化水平进一步提高。随着城镇化水平逐渐提高,既体现适应经济发展需求,也体现人民对美好生活的追求和向往。为此,进一步调查福建省农村转移至城镇居民的居住满意度,呼吁社会各界重视该群体的生活感受,构建和谐幸福的社会显得格外重要。

目前,国内研究主题多为农村居民城镇化意愿,或是农村转移至城镇人口的发展与分布。张学良基于“五普”和“六普”数据追踪预测,从城镇化率、潜力系数等方面预测城镇化进程中农村人口转移与分布空间[2];孔令刚等[3]运用机构转型与“双轨”发展的方法,基于人口转移型城镇化与结构转换型城镇化对我国城镇化发展趋势进行研究,得出中国城镇化已经进入发展转型新阶段;李运等[4]运用DEA-Tobit两阶段法测度2007—2016年31个省区市的农业生产效率与经营效率问题,在此基础上进一步探究劳动人口转移对农业效率的影响。本文结合调查福建省农村转移人口居住满意度的问卷数据,通过构建结构方程模型,对福建省农村转移人口居住满意程度进行路径分析,得到影响满意程度的路径系数,对于构建和谐、幸福的社会具有深远意义。

2 研究对象和方法

2.1 研究对象

本研究所选取的对象是福建省从农村转移至城镇的人口,采用随机抽样的原则,共计928名调查对象,实际发放问卷928份,最终回收有效问卷876份(有效率为94.30%),所有调查对象均自愿填写问卷。

2.2 调查方法

2.2.1 问卷内容

通过在中国知网上查询文献以及咨询福建省统计局人口普查中心专业人员,首先根据户籍所在省份指标排除非福建省的人群,再根据目前居住情况(居住在农村、居住在城镇、从农村转移至城镇)排除非转移人口,随后分别从福建省农村转移至城镇群体的个人情况、家庭情况、返乡意愿、城镇生活意愿进行问卷设计,使调查结果更加充分完整。其中调查内容主要包括:

①福建省农村转移至城镇人群的个人情况:目前居住的具体地区、性别、年龄、文化程度、职业、月收入。

②福建省农村转移至城镇人群的家庭情况:家庭人口数、家庭中离开农村到城镇生活的人数、家庭中离开农村到城镇生活的时长、选择迁移至城镇的原因。

③返乡意愿:原先所在农村的工作机会、本地农村居民外出务工的回流程度、城镇与农村收入相同的情况下是否愿意返乡、是否愿意回到农村创业。

④在城镇生活意愿:是否愿意与亲戚朋友分享城市生活的好处、是否有能力克服在城镇生活遇到的各种困难、是否很好地适应了城市生活,并有很强的归属感、是否能很好地享受城市科技、教育、经济等快速发展带来的好处。

2.2.2 问卷发放

在调查前,事先设计好粗线条式的访谈提纲,而后对调查员进行专业性培训,准确落实调查员的相关综合业务和考核,准确掌握调查方案和文件,确保培训质量。本次调查经过每位调查对象的同意,采用网络问卷与现场调查相结合的方式发放问卷。受访者按照调查员的指导要求填写问卷,如遇到不方便亲自填写信息的居民,则由居民口述,亲属代为填写。现场清点问卷数量,当场回收。

2.2.3 数据分析

在社会科学研究领域,存在无法直接测量和观测的概念,例如态度、焦虑程度、满意度等。而结构方程模型分为测量模型和结构模型,旨在运用潜变量与观测变量之间的协方差矩阵来分析变量关系的统计方法,能同时处理多个因变量,比较模型不同构面之间的差异关系,分析不同路径的拟合程度,是一种较优的理论模型。

其中,测量变量之间的协方差矩阵[5]可表示为:

X=ΛXξ+δ

(1)

Y=ΛYη+ε

(2)

η=βη+Γξζ

(3)

本文运用Excel 2018软件进行问卷数据的整合和处理,运用SPSS软件对数据进行描述性统计分析、可靠性分析及因子分析。结果显示,所调查数据的信度为0.954、效度为0.971,均大于0.9,具有良好的可靠性。最后运用AMOS软件建立结构方程模型,并进行拟合检验[6]。

2.3 数据结果

2.3.1 问卷信息分布

总共收到调查问卷928份,其中有效问卷876份,有效率为94.3%,其中福州市有效问卷占比最高为25.68%,厦门市占22.60%,漳州市占9.81%,泉州市占12.56%,三明市占5.25%,莆田市占3.53%,南平市占3.42%,龙岩市占7.08%,宁德市占6.84%,平潭占3.19%。

2.3.2 福建省农村转移至城镇人口的基本信息

在年龄分布中,60岁以上的人群占4.56%,46~60岁的占17.66%,31~45岁的占32.34%,18~30岁的占42.02%,18岁以下的占3.42%。学历分布中,本科及大专学历的农村转移至城镇人口占比最大,为45.01%。在工作单位方面,兼业式农民所占比重为12.11%,个体工商零售业的人群占比21.79%。在月收入方面,收入为1000元以下及3000~5000元的群众占比数量较多,分别为29.06%与27.21%。

2.3.3 福建省农村转移至城镇人群的家庭情况

调查结果显示,农村迁移至城镇人口数为3人及以上的家庭占较大比重,其中迁移时间为5~10年的情况占比为35.61%,迁移时间为10年以上的情况占比为27.21%,表明农村迁移至城镇的人口数量较多,与城镇化率逐年上涨的社会现象相吻合。总体来看,福建省农村迁移至城镇人群的数量增加,对研究该群体的城镇居住满意度提供了数量支撑。

2.3.4 福建省农村转移至城镇人群返乡意愿

调查结果显示,全家从农村迁移至城镇的情况占50.85%,且从农村迁移至城镇时间为5~10年的家庭占35.61%,迁移时间为10年以上的占27.21%,因就业问题而选择从农村迁移至城镇的人数占66.1%,因子女教育问题与养老问题而选择迁移的比重分别占65.38%、23.93%,表明福建省农村转移至城镇人群选择迁移的原因多样化,迁移人口群体也呈现出一系列新特征、新趋势。其中一个重要的方面是迁移人口家庭化向更深层次发展,迁移人口携配偶、子女甚至部分父母一起迁移的情况增多,迁移人口的家庭化程度加深,家庭化迁移取代个体化迁移,成为目前中国人口迁移的新特征。迁移人口在迁入城市的家庭化往往会促进其在流入地长期且稳定的居住,形成对流入地的心理归属感,进而加深对流入地的社会认同及制度认同。而在迁移原因方面,个人就业问题、子女就业问题、医疗保障问题、住房问题所占比重较高。且目前大部分农村地区的外出务工人数增加,人口回流数量减少,进一步阐明农村人口对城镇居住的需求和满意程度。

3 模型构建

3.1 初始模型

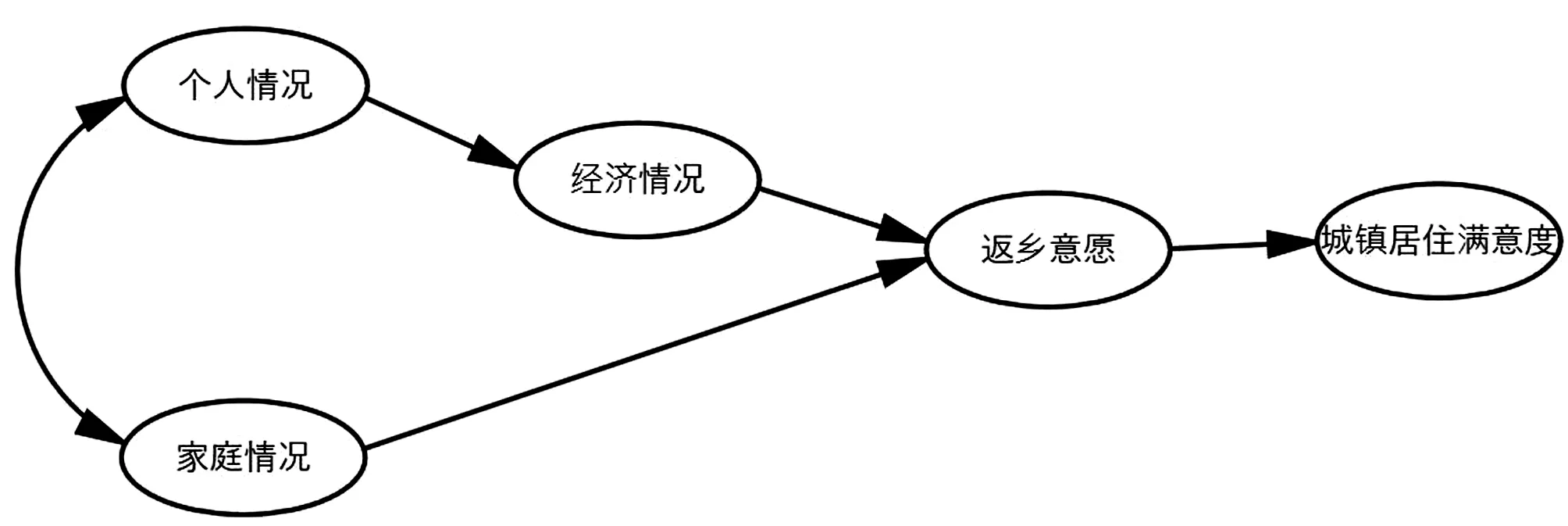

根据福建省农村迁移至城镇人口的分布特点及统计人口方面的相关知识,选择问卷中关于农村转移人口居住满意度的显著相关因素列入结构方程模型。本研究运用结构方程模型[7],将个人情况、家庭情况、经济情况、返乡意愿和城镇居住满意度变量构建福建省农村转移至城镇居民在城镇居住满意度模型,初始模型如图1所示。

图1 福建省农村迁移至城镇群体在城镇居住的满意度模型框架

3.2 变量设置

根据理论知识可知,结构方程模型由潜变量与观测变量组成。

潜变量1:个人情况,包括年龄(A1)、性别(A2)、文化(A3)等3个可测变量。

潜变量2:经济情况,包括职业(B1)、月收入(B2)等2个可测变量。

潜变量3:家庭情况,包括家中的人口数量(C1)、家中由农村迁移至城镇的人口数(C2)、家中由农村迁移至城镇的时间(C3)等3个可测变量。

潜变量4:返乡意愿,包括所在农村工作机会(D1)、所在农村外出工作回流程度(D2)、返乡创业意愿程度(D3)、返乡生活意愿程度(D4)等4个可测变量。

潜变量5:城镇居住满意度,包括与亲戚朋友分享城市生活的好处(E1)、克服在城镇生活遇到的各种困难(E2)、适应城市生活(E3)、有很强的归属感(E4)、享受城市科技、教育、经济等快速发展带来的好处(E5)等5个潜变量。

3.3 最终模型

经过标准化处理的结构方程模型如图2所示。

图2 福建省农村迁移至城镇群体在城镇居住的满意度模型

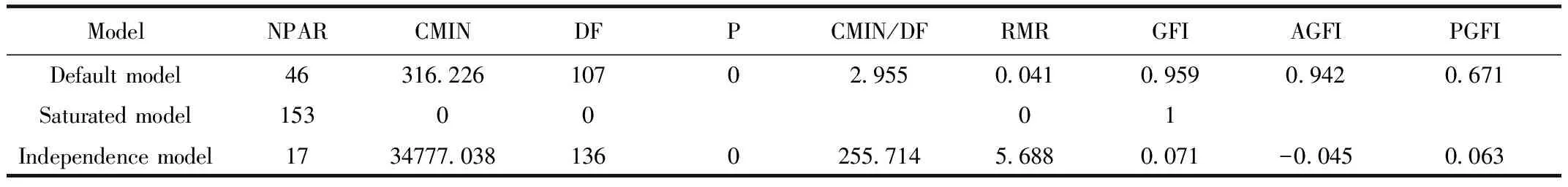

3.4 模型评价

模型拟合结果(表1)显示,CMIN/DF=2.955,GFI=0.959,AGFI=0.942,PGFI=0.671,根据衡量指标的标准来看,均符合要求,说明模型构建良好[8]。从每个构面的路径系数得知,系数均在0.88~0.97之间,说明相关性显著,模型的内在结构良好。从图2可知,解释路径分别为“个人情况—经济情况—返乡意愿—城镇居住满意度”和“家庭情况—返乡意愿—城镇居住满意度”。在第一条路径中,经济情况和返乡意愿均为中间媒介,在第二条路径中,中间媒介仅为返乡意愿。从标准化回归系数的大小来看,“个人情况—经济情况—返乡意愿—城镇居住满意度”更具有社会意义。

路径系数为标准化后的回归系数,是直接效应的系数。个人情况对经济情况是正向影响,影响因子为0.91;经济情况对返乡意愿的影响是正向的,影响因子为0.05,家庭情况对返乡意愿是正向影响,影响因子为0.96,返乡意愿对城镇居住满意度的影响因子为0.98,属于正向影响。比较每个路径系数可得,返乡意愿对城镇居住满意度的影响力最大。

所构建的模型结果显示,个人情况、家庭情况、经济情况、返乡意愿、城镇居住满意度的构建信度分别为0.75、0.84、0.75、0.75、0.79,均大于0.6,故潜变量之间的关系是有效的。

表1 评价模型拟合程度指标

4 讨论

4.1 个人情况中,最重要的观测指标依次为年龄、文化程度、性别

对个人情况影响最大的观测变量是A1,直接影响为0.93,A1对应的是农村转移至城镇群体的年龄信息。而文化程度(A2)对个人情况影响的程度较大,为0.90,个人情况主要为年龄,性别,文化程度。其中年龄是占比最大的影响因素,表明幼龄儿童为了求学,适龄青年为了就业,老龄人口为了先进的医疗条件迁移至城镇。

4.2 家庭情况中,最重要的观测指标依次为家中由农村迁移至城镇的人口数、家中由农村迁移至城镇的时间、家中的人口数量

对家庭情况影响最大的观测变量家庭中离开农村到城镇生活的人数、家中由农村迁移至城镇的时间,直接效应为0.90。由于家庭中从农村迁移至城镇的人数与迁移时间是迁移率衡量指标,进而衡量居民在城镇居住满意度的综合指标。一般来说,家庭中的迁移率越高,则说明家庭中在城镇居住的人数越多,说明对城镇居住的满意程度越高。现有研究显示,受收入效应、团聚效应[9]及子女发展效应影响,全家庭化迁移人口的城市定居意愿最高,而受两头奔波的挫败感和相对剥夺感影响,半家庭化迁移人口定居的意愿最低。对此,应构建家庭友好型的公共服务体系,促进城市流动人口提升家庭能力和增强家庭保障,以回应家庭化迁移的新趋势。

4.3 经济情况中,最重要的观测指标依次为月收入、职业

从分析结果可知,经济情况对月收入、职业的直接效应均较高,分别为0.96、0.90。为提高农村转移至城镇居民的经济情况,进而提高城镇居住的满意度,社会各界可以考虑工作多元化,不拘泥于现有的工作岗位,可根据单位性质开设适合该类群体的工作,让该群体不仅从事体力工作,还能适当发挥个人潜能,从而提高月收入,促进居民城镇居住幸福感,进而提高城镇居住满意度。

4.4 返乡意愿直接影响城镇居住满意度

返乡意愿中最重要的观测指标依次为返乡生活意愿程度、返乡创业意愿程度、所在农村工作机会、所在农村外出工作回流程度。从分析结果可知,返乡意愿对返乡创业意愿程度与所在农村工作机会直接效应较高,分别为0.91与0.89。同时对所在农村外出工作回流程度的直接影响效应为0.88。这说明,要增强农村转移至城镇群体的城镇居住满意度,首先要了解其所在农村的工作机会及返乡创业的意愿,无论回答是否清晰,都需要考虑采纳。根据人力资本理论、社会资本理论和心理资本理论[10],农民工所拥有的人力资本、社会资本以及创业心理资本,都会影响其返乡意愿,且社会资本对农民工返乡意愿有正向影响,故还需及时了解该类群体在城镇生活的需求,适当地提供精神及物质上的支持,重视该类群体的生活感受。

本次调查中,被调查者的个人情况、家庭情况、经济情况都为中介变量,起到间接影响的作用,而返乡意愿则为直接变量,这一结果提示返乡意愿对农村转移至城镇居民的居住满意度起直接影响作用。因此,社会各界应持续关注该群体的返乡意愿变化情况,增加工作机会,提高福建省农村转移至城镇群体对城镇居住的认同和黏度,实现满意度最大,真正确保该类群体在城镇感受到归属感与幸福感。