嵩山地区仰韶文化的多元融合与社会演进

□刘青彬

嵩山地区地处中原腹心,山多丘广,水网发达,构成了适合古人类生息繁衍的独立地理单元,是仰韶文化形成和发展的重要区域。随着考古发掘工作的深入,学界逐渐认识到这一区域在文化面貌上的独特性,先后提出了 “洛伊区”[1]“郑洛地区”[2]“河洛地区”[3]等多种称谓,以示与其他文化的区别。

受益于得天独厚的地理位置,嵩山地区历来是各方文化汇聚的交流中心。早在裴李岗时代,嵩山地区就以其文化扩张发挥了强大的连接作用,形成了雏形的“早期中国文化圈”[4]。仰韶时代,文化交流和融合持续并广泛进行,最终形成了独特的演进模式,在中华文明多元一体的形成过程中扮演了重要角色。以往有不少学者对这一区域横向的文化交流进行过探讨,并以仰韶时代晚期海岱地区和长江中游地区对中原的影响为关注重点,为深入研究文明起源和发展奠定了坚实的基础。从嵩山地区仰韶遗存文化构成来看,在一定范围的交流机制下,多元融合与社会演进贯穿了整个仰韶时代,并在社会复杂化加速进程中起到了重要作用。

一、多元融合趋势的形成

仰韶文化分期以三期说和四期说较为流行,靳松安先生依据新见材料提出新四期说,即枣园期、半坡期、庙底沟期和西王村期,并划分出各期地方类型,这是目前较具代表性的观点[5],也称为初期、早期、中期和晚期。本文即在此分期基础上进行讨论。

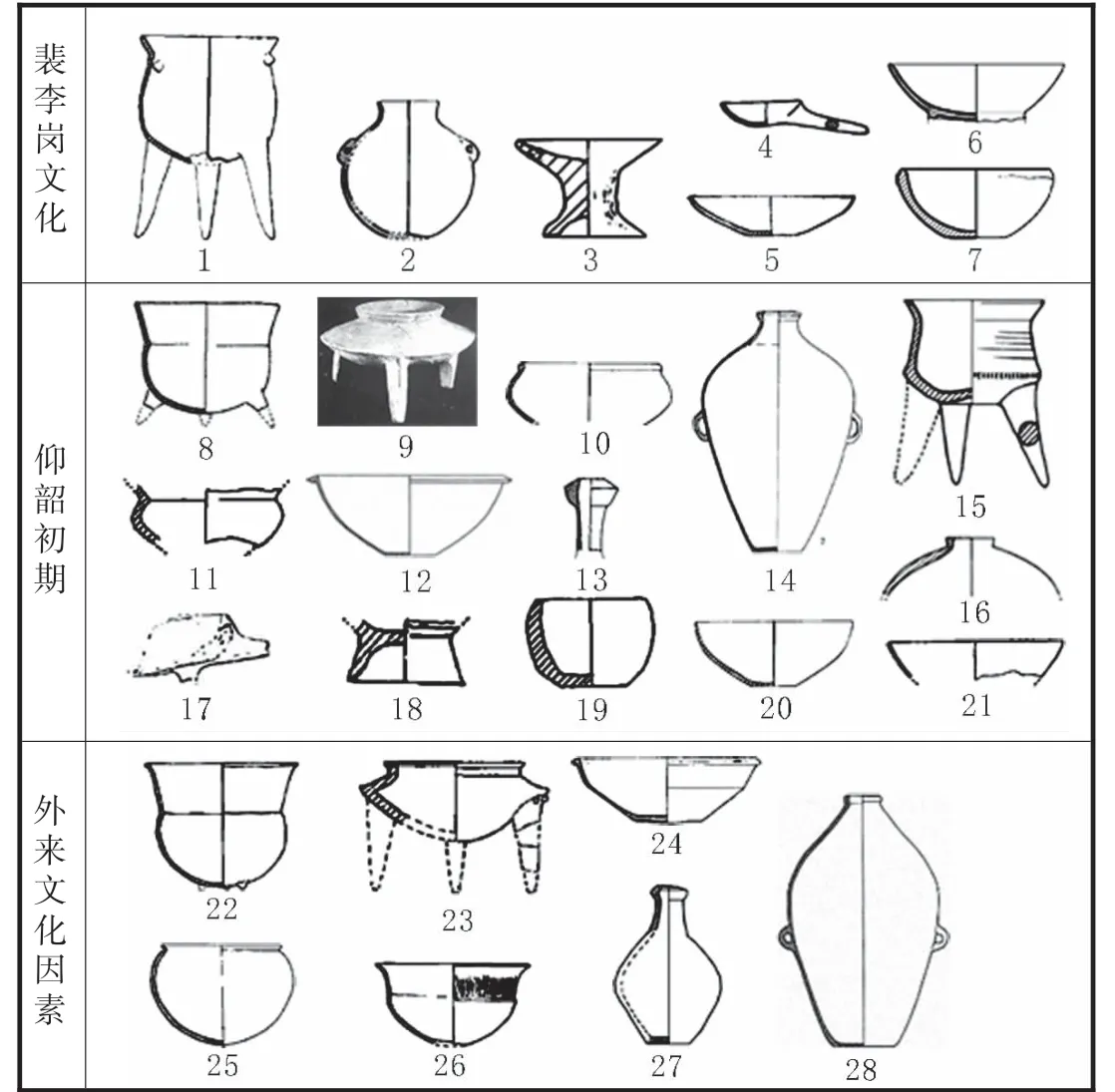

嵩山地区的仰韶文化在形成之初带有浓厚的裴李岗文化风格,是裴李岗文化的流派之一。从器物风格来看,裴李岗文化中的钵、盆、罐、圈足碗、豆、小口双耳壶、锥足圆腹鼎等器类在仰韶文化初期延续流行,指甲纹、乳钉纹、划纹等装饰风格也得以继承。但裴李岗文化中典型的三足钵和篦点纹已经消失,彩陶开始出现,弦纹广泛应用,标志着仰韶时代的到来。

仰韶文化初期遗存发现不多,嵩山地区主要有郑州大河村前三期、尉氏椅圈马一期、长葛石固第Ⅴ期等。在外来文化因素方面,海岱地区的北辛文化对豫北冀南地区的潘汪类型影响较大,一些代表性器类也由此渗透到中原地区,并融合本地元素形成了三足釜、釜形鼎、圜底釜等器物。分布于关中和汉中地区的仰韶文化北首岭类型,蒜头细颈壶、翻沿盆等器类别具风格,数量较多且演变规律清晰,在嵩山腹地发现的同类器应是来源于此。此外,北首岭类型中波折纹、三角形松塔纹等彩陶纹样已经出现,为之后彩陶文化的兴盛奠定了基础,嵩山地区的彩陶文化因素应是来源于此。洛阳盆地西缘的新安荒坡一期也属仰韶文化初期阶段,文化面貌上更接近晋南豫西地区的枣园类型,小口双耳瓶、筒形夹砂罐等为嵩山以东所不见,而大河村遗址中常见的双耳弦纹壶和小口球腹壶等也在荒坡遗址中缺失,显示出嵩山地区在这一时期内部文化交流上的局限性。(图1)

图1 仰韶初期文化因素构成

仰韶文化早期遗址发现数量较初期有所增多,环嵩山地区以郑州大河村前二期和前一期、西山第一组、尉氏椅圈马二期、洛阳王湾一期和新安荒坡二期等遗存为主要代表。从文化因素构成来看,鼎(盆形、罐形)、罐(夹砂、泥质)、大口缸、双耳壶、钵、盆等初期文化器物得到继承发展,外来文化交流也逐步深入。北辛文化继续通过豫北冀南地区与中原腹地进行交流,釜形鼎普遍见于嵩山周边,逐渐形成本地化风格,一直延续至仰韶文化中期阶段,并向西影响到豫西和关中地区。分布于淮河中游地区的双墩文化在发生裂变之后,一些零星的文化因素也经由豫东及豫东南地区的石山子类型、武庄一期类型影响到嵩山东麓,早期发现的折腹盆、带鋬大口罐、鸟首形器耳、鹿角靴形器等应当是属于双墩文化的孑遗因素。长江中游地区被大溪文化覆盖,此时与中原地区也有了一些互动,嵩山地区发现的少量圈足碗在大溪文化非常流行,应当是受到了大溪文化的影响。关中地区的半坡类型自西向东扩张,深刻影响了豫西地区东庄类型的产生,杯形口尖底瓶、双唇口尖底瓶、夹砂叠唇盆等特色器物远传至豫中地区,彩陶纹样如花瓣纹、豆荚纹和一些几何纹也开始散播。(图2)

仰韶文化中期遗址数量猛增,在嵩山地区广为密布,以郑州大河村和西山、洛阳王湾、巩义双槐树、荥阳青台、汝州中山寨等为主要代表。受庙底沟类型强势扩张的辐射,曲腹盆、叠唇盆、尖底瓶、平底瓶、灶等器物在嵩山地区广为流行,圆点弧边三角纹、回旋钩连纹、花瓣纹、鱼纹、鸟纹和蛙纹等彩陶纹样也随处可见,中原腹地文化面貌趋向整体统一。庙底沟类型的影响远抵山东,彩陶敛口钵、曲腹盆、圆点弧边三角纹、花瓣纹、回旋钩连纹等因素在海岱地区流行,相对而言,大汶口文化早期向西的影响力则相对较弱,典型的大汶口文化因素很少见于嵩山腹地,一些遗址在灰坑中掩埋猪骨架的现象可能受到了大汶口文化习俗的影响。此时在环太湖地区兴起的崧泽文化逐渐向北方扩散,影响到大汶口文化和仰韶文化的分布范围,敞口折盘高圈足镂孔豆、直口折盘矮圈足豆、折肩折腹壶以及折肩彩陶壶等指征性器物在嵩山地区也屡有发现。江淮地区与嵩山地区延续着文化上的交流,大河村遗址发现的折腹杯、经纬纹陶球等均是薛家岗文化的特色器物。长江中游地区的大溪文化方兴未艾,通过鄂西北、豫西南地区与嵩山地区互有交流,筒形瓶、圈足壶、圈足罐等大溪文化的典型器类已影响至嵩山腹地。(图3)

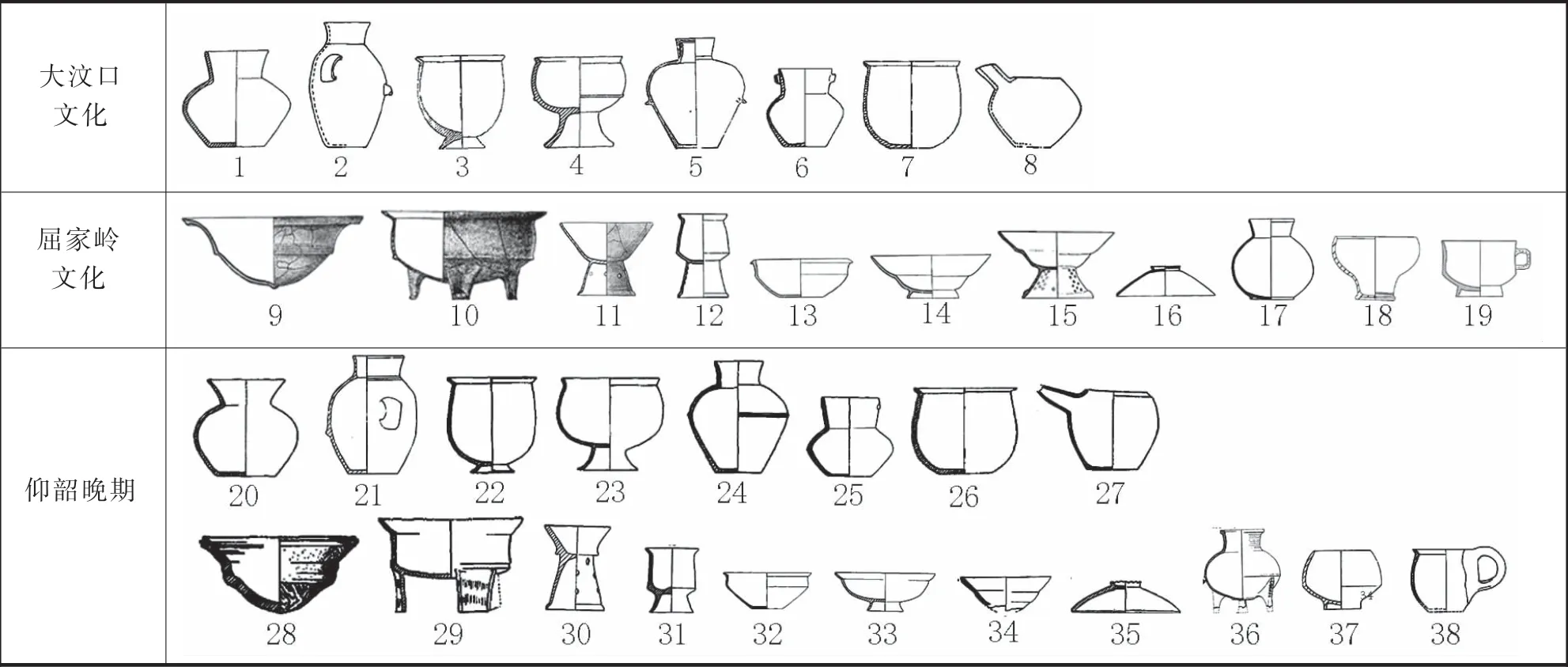

图3 仰韶中期外来文化因素

仰韶文化晚期,随着庙底沟类型的影响衰减,大河村类型迅速崛起,盛极一时又迅速衰落,文化多元融合的深化程度达到巅峰。典型遗址主要有郑州大河村、西山、后庄王、西史赵,荥阳点军台、青台,巩义双槐树,偃师汤泉沟,禹州谷水河,汝州中山寨、北刘庄等。这一阶段外来文化因素明显增多,尤其在晚期晚段呈现出爆发式增长趋势。大汶口中期文化沿豫东的颍水、涡河向中原腹地深入,影响至伊洛河流域,形成了“大汶口文化颍水类型”[6],背壶、宽肩壶、喇叭口瓮、平底尊、圈足尊、豆和盉等东方文化因素大量见于嵩山地区。晚期早段,大溪文化晚期阶段的油子岭类型继续沿豫西南与中原地区保持交流,圈足壶、圈足曲腹杯、单把杯等器类渗透至嵩山地区。到晚期晚段,随着屈家岭文化的兴起,大口尖底锅、瓦状足鼎、双腹器(碗、豆、盆)、高圈足杯等典型器物在中原腹地发现数量甚为可观,显示出屈家岭文化北渐影响力的逐步加剧。豫西地区的西王村类型覆盖至洛阳地区,绳纹、浅篮纹、附加堆纹和鸡冠形鋬等流行装饰风格和筒形缸、敛口深腹罐、敛口瓮、带流罐等器物在这一地区也有发现。此外,嵩山地区偶见的弧腹彩陶碗和垂环纹等则可能受到了豫北地区大司空类型的影响。(图4)

图4 仰韶晚期外来文化因素

二、多元融合方式与文化演进

考古学文化之间的互动方式具有多样性和复杂性,包括并不限于“渗透、借用、融合、同化和考古学文化的分化”[7],即以嵩山地区而言,直接交流与间接传播并存,主动吸收与被动涵化交替,显示出不同文化间的多元融合特征。从本地仰韶文化演进过程来看,不同的融合方式最终形成了不同谱系的多元结构。

仰韶文化形成之初和早期阶段,嵩山地区的仰韶文化分布范围和文化面貌都承袭了本地裴李岗文化的特点,与周边文化的发展水平大致相当,外来文化的影响也较小,只有零星的文化因素渗入。这些个别因素一般以完全照搬或模仿为主,少量融入自身特征并加以发展,如釜形鼎、小口尖底瓶等都在中期阶段完成了谱系的本地化过程。这些融合因素促进了仰韶文化的逐步壮大,为庙底沟期的繁荣奠定了基础。

随着庙底沟类型的崛起,仰韶文化开始强势扩张,对整个黄河中下游地区都产生了强烈影响。盛行的彩陶文化在不同地域类型之间互通和借鉴,使内部文化面貌趋于统一。海岱地区、环太湖地区、江淮地区和长江中游地区的地方文化各以不同的途径与嵩山地区保持交流,各具特色的文化因素汇聚,体现出中原文明兼容并包的主动吸收,多元文化结构初步形成。总体来看,仰韶文化中期以前的交流多以小规模的和平互通为限,对本地文化的壮大起到了有益的推动作用。

仰韶文化晚期,内部区域性分化趋势加剧,随着大河村类型由盛转衰,平等交流的格局被打破,大汶口文化和屈家岭文化强势入侵,大量不同风格的外来文化因素随之涌入,冲击着原生的文化主体。从成批的外来器物组合来看,被动涵化与抵御成为这一时期文化融合的主要方式。

三、文化播迁及对社会复杂化的影响

传播与迁徙是广泛存在的历史事实,物质遗存的传播体现着族群的迁徙。学界多以社会复杂化来描述早期文明进程,文化播迁与融合既是促成社会复杂化的因素之一,也是受其影响的结果。庙底沟时代以降,社会复杂化进程加速推进,各地文化扩张影响至嵩山地区,新型社会组织结构和城邑化模式开始形成,这一过程直接影响了后继的龙山时代“万邦林立”文化格局的出现。

大型中心聚落兴起。仰韶时代晚期早段,大批环壕聚落开始出现,产生了如巩义双槐树、郑州大河村等大型中心聚落,甚至出现了多进院落的“宫殿式”建筑和高规格的“一门三道”礼仪性规制。多数遗址有着连续而丰富的多期堆积,表明长期的稳定环境保证了社会的持续发展,人口集聚且逐步扩张,层级聚落结构模式形成,区域整合广度和深度得以提升,铸就了古国时代的辉煌。

城邑化模式形成。文化播迁是城邑兴起的关键因素。仰韶时代晚期,嵩山东麓发现了西山、大河村[8]等城址,突出表现了社会复杂化进入新阶段。这一时期,大汶口文化向西挺进,“拉开了大汶口人大举向西迁徙的序幕”[6],在周口烟草公司仓库遗址、尉氏椅圈马、郑州大河村都发现了大汶口文化墓葬,人骨材料的研究也支持族群西进的观点[9]。西山城址第四组是新类别文化因素的出现阶段,也是城址的始建期,体现了强烈的防御职能。周边还有多座城址组成的防御链条,从侧面反映了冲突的激烈程度。

新文化格局开启。在社会复杂化的背景下,嵩山地区与周边不仅在物质层面形成了交流网,人口迁移也具有组织和群体性扩散的趋势,由自发拓荒转为殖民竞地,加速了文化的融合趋势,是龙山时代文化大融合的先兆,为王国时代的到来奠定了基础。

四、结语

仰韶时代嵩山地区多元融合的趋势,肇始于对本地裴李岗文化的传承创新,形成于与周边文化的传播交流。自仰韶文化早期开始,海岱地区、江淮地区、长江中游地区和关中地区的各方文化在此产生碰撞和裂变,从最初零散的交流逐渐变为有组织的扩张和入侵,嵩山地区由此成为各方文化融汇的角逐中心。在文化态势强弱转化下,仰韶文化以渗透、吸收、涵化和抵御等多种融合方式,促成了古国文明和城邑化模式向更高层次的演进,深刻影响了早期中国的形成与中原地区的文明化进程。