创伤理论视角下的《列车正点到达》

摘要:《列车正点到达》是诺贝尔文学奖获得者海因里希·伯尔于1949年发表的一篇“废墟文学”作品。伯尔本人是坚定的反战作家,由于他自身的战争经历,他早期很多作品都是以战争为背景,控诉战争的残酷无情。本文以创伤理论为视角,旨在分析小说中战争是如何一步步摧毁人的内心世界,造成人们心理上的分裂与异化,从而进一步解读伯尔的反战思想。

关键词:海因里希·伯尔;列车正点到达;创伤理论

二战后的德国文坛中出现了一批取材于二战且带有浓厚反思意味的文学作品,这些作品被称为“废墟文学”。面对废墟般的家园,以伯尔为代表的一群德国作家重新审视战争带来的灾难。1949年,伯尔出版了中篇小说《列车正点到达》。这篇小说不仅是伯尔早期创作的代表性作品,也是德国战后新文学“废墟文学”的萌芽。

《列车正点到达》的故事发生在1943年。由于东部前线的战事吃紧,德国军队被苏军连连击退,国内休假结束的德国士兵接到命令纷纷乘坐火车赶往前线。小说的主人公安德烈亚斯是一个收到命令返回前线的士兵,他带着对死亡极度恐惧的情绪登上了火车,在火车上倒数他最后的三天三夜。期间他结识了两个同样精神不稳定的士兵,和他们一起打牌喝酒倾诉痛苦。当火车到达波兰的一座小城时,他们需要换乘并在此度过一夜。在这里,安德烈亚斯与波兰女郎奥丽娜坠入爱河,奥丽娜说服并帮助安德烈亚斯他们逃跑,但最后他们驾驶的汽车被波兰游击队炸毁,安德烈亚斯一直惧怕的死亡最终还是正点到达。

本文旨在用创伤理论来分析战争给人带来的心理上的异化。创伤理论源于20世纪90年代初,由美国学者凯西·卡鲁斯在其著作《沉默的经验》中提出。弗洛伊德早就对创伤进行病理性研究,他认为,如果在一个很短的时期内,某种经验使心灵受到一种最高度的刺激,导致其不能以正常的方式求得适应,因而使心灵有效功能的分配被永远地扰乱,我们把这种经验称作“创伤性的”[1]。早期的创伤研究集中在病理方面,关注个人的心理疾病。随着20世纪各种现代化问题的涌现,学者更倾向结合社会政治文化来探讨群体的心理创伤症候。20世纪大大小小的战争摧毁了人们的精神,由战争引发的心理创伤得到重视。期间大量以反战为主题的文学作品中也不乏对战争创伤的描述与再现,创伤理论为解读这些文学作品提供了理论上的依据。

一、伯尔的战争经历及创伤记忆

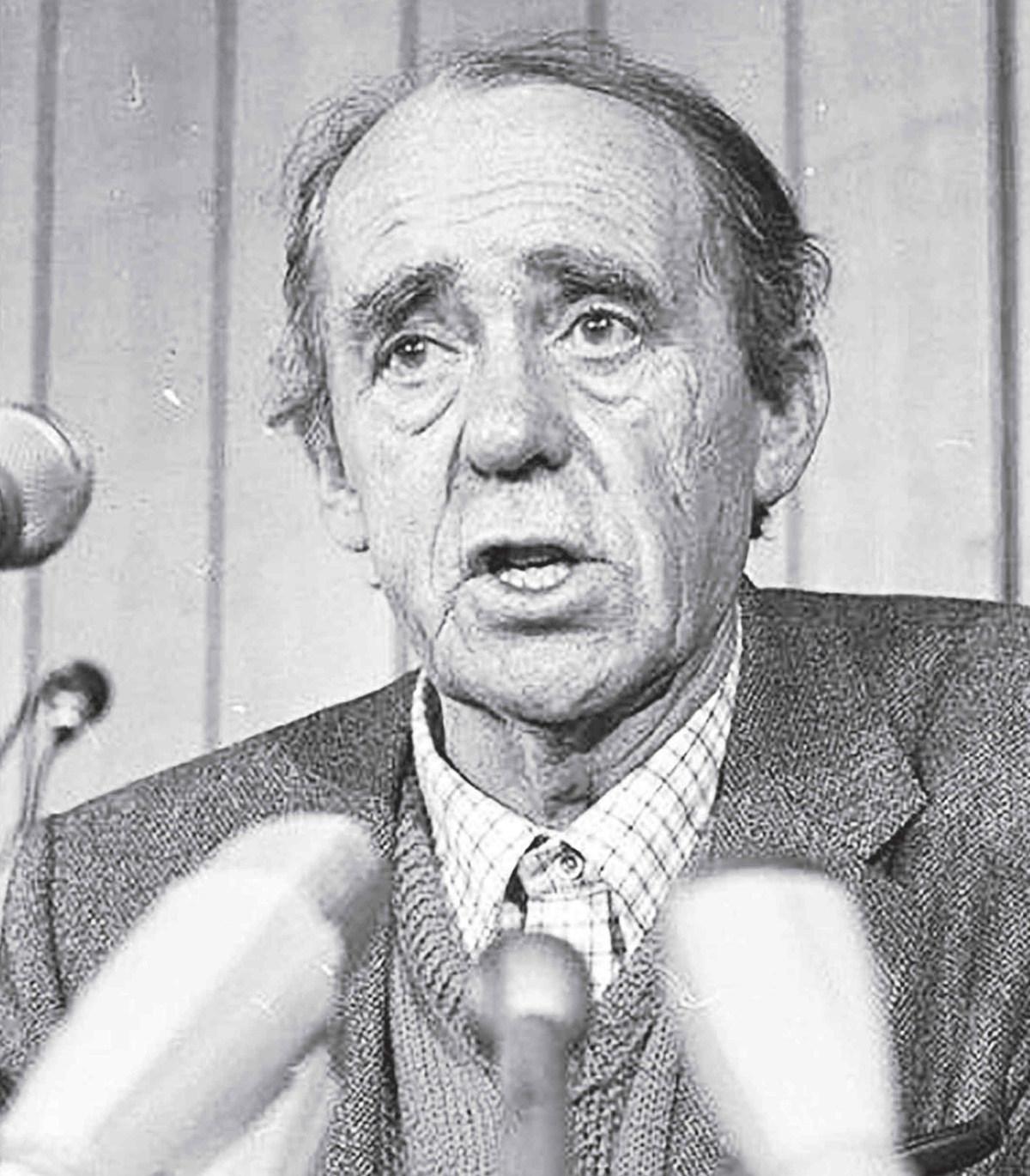

海因里希·伯尔(1917—1985)是德国当代最重要的作家之一。伯尔的创作与其人生经历息息相关,他人生的一半时光都处在战争时期,早期作品多取材于战争,基调灰暗沉郁。伯尔出生在战火纷飞的一战时期,在两次世界大战期间成长。二战爆发时伯尔被应征入伍,先后前往多地作战。伯尔在童年时期最为印象深刻的是一战战败归来的军队,他如此回忆:“归家的兴登堡陆军队伍,是一队队灰色的、整齐的、绝望的行列。”[2]一战后的德国经济完全崩溃,饥饿、贫困和家庭的破碎,这些战争带来的后遗症笼罩在整个德国大地。这种环境给当时的伯尔留下了深刻的烙印,伯尔对军国主义的厌恶也初露萌芽。1938年伯尔被征入军队服役,这段军队经历使伯尔更加厌恶、憎恨战争。伯尔宁愿当逃兵也不愿上战场。二战临近结束时,伯尔被俘虏,羁押在美军战俘营直至德国战败投降遣返回家乡。

伯尔是战争的亲历者,作为士兵他负过伤,直面过战场的枪林弹雨,并且目睹了战争带来的满目疮痍。伯尔的创作采用批判现实主义的传统,其作品扎根于个人真实的经历呈现出直白、生动的特征。伯尔将自己的战争经历和创伤体验投射到文学的创作之中,以锐利的手法描绘德国普通人在战争中的遭遇,深刻挖掘他们绝望、灰暗的内心世界,展现战争的残酷以及给人带来的心理的异变。伯尔清楚地看到战争给普通人带来的毫无意义的苦难,对人精神上的摧毁,这些创伤的叙述成为伯尔反战思想的重要体现。

二、《列车正点到达》中的创伤体现

伯尔习惯于通过主人公的内心独白,通过他们恐惧、绝望、麻木的情绪来体现战争的残酷。在《列车正点到达》中,伯尔以一个休假结束返往前线的士兵为叙事视角,采用意识流的手法对他的心理进行了细致的描写。小说情节简单,大部分篇幅都集中在对士兵安德烈亚斯的心理描写上,包括他的回憶、联想和幻觉。

死亡是贯穿本篇小说的线索,主人公自登上前往前线的列车就开始倒计时自己的生命。安德烈亚斯在面对死亡的威胁时,呈现出严重的压抑和崩溃情绪。他自登上列车,“不久”这个词就一直盘旋在他的脑海,无法摆脱。在小说中“不久”这个词反复出现,每次出现都伴随着安德烈亚斯对死亡的极度恐惧和歇斯底里。“不久”这个词像一粒子弹一样钻到他身上,几乎是不知不觉地、毫无痛苦地,穿过他的皮肉、肌理、细胞、神经,钻进去,终于钻到一个地方,挂住、炸开、撕开一个致命的创口,引起血流如注。安德烈亚斯清楚地知道,不久后他的生命就会在战场终结,这个念头的反复出现使他不断陷入焦虑,其精神的混乱体现在安德烈亚斯在进行心理活动时语言和表达的极度混乱。安德烈亚斯的心理活动经常是前言不搭后语,逻辑不连贯,这表明他在死亡的巨大压力和恐惧之下精神开始分裂。比如安德烈亚斯尝试摆脱“不久”这个词,想象自己的未来,但他始终无法把这个有关未来的句子想完整、想通顺,“他越是想着未来,越是感到‘不久近在咫尺”[3]6。此外,安德烈亚斯还经常出现幻觉以及做噩梦。他将探照灯的光柱看成又长又古怪的死人手指,“属于这些手指的那些面孔准定在狞笑,在阴险、讥嘲地狞笑”[3]4。回忆、现实与幻象不断在安德烈亚斯的脑海中交替,他在现实和幻想之间沉浮,他的心理在不断分裂,这种心理的创伤也外化在他的生理症状中。安德烈亚斯出现失眠、神经错乱、做噩梦等症状。

“金黄头发”在列车上向安德烈亚斯讲述了自己的痛苦经历,他的上司在驻扎地引诱了他们,有一个老兵不愿服从,于是被击毙了。在传讯时金黄头发迫不得已作了伪证,这段经历使金黄头发感到十分愧疚和崩溃,“我从此闷闷不乐,也不可能有什么欢乐……只是号啕痛哭”。安德烈亚斯试图安慰他,他想抓住“金黄头发”的手,但“金黄头发”反应激烈,往后缩,大喊“别碰我”[3]52。这对安德烈亚斯形成了巨大的冲击,“金黄头发”的这段经历后来以梦境的形式在安德烈亚斯的脑海中不断重现。虽然安德烈亚斯并非这段经历的亲历者,但是他间接见证了整个事件。凯西·卡鲁斯认为创伤具有入侵性、后延性和强制性重复三大特点。创伤是事件在主体毫无准备的,未经任何中介的情况下突然撕裂意识的保护而直达深层的潜意识。[4]安德烈亚斯在无准备的情况下吸收和理解了“金黄头发”的创伤记忆,并且产生了内心的共鸣,他逐渐把这段经历与自身的经历相结合,最终成为他自己的创伤记忆。但这种创伤并非即时的,而是延迟在他的梦境中暴露出来,并且反复闪现。

安德烈亚斯的一生都处在战争的阴影下,作为一个小人物,他无法主宰自己的命运,只能朝着既定的命运走去。战争摆弄着他的人生,他的悲剧是战争造成的,是一个时代悲剧的缩影。战争剥夺了他温暖的家庭,战争逼迫他放弃了自己的音乐理想,他在中学毕业后就被征入军队,再也无缘音乐。他看透了战争的实质,他“曾三次负伤”,而“目睹的只有污秽、鲜血和粪土,闻到的只有污浊……听到的只是苦难……”[3]80。战争把人异化成了战争机器,没有人知道自己的未来在哪里,只能在迷茫惶恐中随波逐流,无法反抗。

三、《列车正点到达》中创伤的愈合

小说后半部分的重要情节集中在安德烈亚斯与波兰女郎奥丽娜的相恋及逃亡。安德烈亚斯与同伴来到伦贝格的一家妓院,他听到音乐声想起了自己的钢琴梦想,于是老鸨塞给他一个学音乐的姑娘奥丽娜。奥丽娜应安德烈亚斯的请求,为他弹奏钢琴。在音乐的抚慰下他们逐渐打开心扉,两人互相倾诉自己的经历和痛苦。安德烈亚斯倾诉他的恐惧,他害怕上前线,害怕正点的列车。而奥丽娜也坦白了自己在失去一切后对德国人的恨,以及她一直在为波兰的抵抗运动服务。她从那些德国兵中得到情报,然后提供给波兰游击队。但是奥丽娜对此渐渐感到厌烦,她说:“一切全部毫无意义,这真可怕。到处被杀害的都是无辜的人。”[3]107安德烈亚斯与奥丽娜之间的创伤叙述是他们为了弥合创伤做出的一个尝试。他们通过叙述,试图从创伤记忆中摆脱,在创伤理论中称其为创伤的“别离”。创伤理论强调通过创伤叙述来修复创伤,通过叙述与外部世界重获联系,打破孤立的心理状态,与过去和解。男女主人公的倾诉行为就是试图通过叙述记忆,见证彼此的创伤经历来抚平自身的创伤。音乐、倾诉和爱情使安德烈亚斯的压抑情绪得到释放和宣泄,他终于能够哭泣、入睡。他忘掉了他讨厌的姨父、他落空的理想、可怕的战争,他能感受的唯一真实就是奥丽娜的脸庞,他终于回到了现实。在奥丽娜的陪伴下,他燃起了希望,他不再像是一个注定要走向死亡的麻木的战争机器,他听从了奥丽娜的建议逃跑,开始新的生活。爱情是伟大的治愈力量,但是悲剧的是,在小说中爱情无法战胜战争。小说的最后,搭载安德烈亚斯和奥丽娜的轿车被波兰游击队炸毁,安德烈亚斯一直惧怕的死亡还是如约而至,他无法摆脱既定的命运,小说的悲剧性又一次达到高峰。

四、结语

海因里希·伯尔在饱经战争创伤的德国人眼中有着十分重要的地位,被誉为“德国的良心”。作为战后最早那批进行反思的作家,伯尔以犀利的眼光和追问的态度来审视这场世界性的人为灾难。伯尔自身的战争经历为他的创作提供源泉,他善于从小人物的角度出发,通过意识流的手法再现他们的创伤,从而审视伤痛。创伤来源于现代性,现代战争、法西斯主义等都是导致创伤的暴力来源。二战动摇了人类的精神,带来的不仅是个人创伤,更多的是一种集体性的创伤。伯尔通过再现不同人物的个人创伤,将其转化成集体的伤痛,继而反映那一段历史的创伤,重新叙述历史、审视历史。经历过战争的人,不是那么容易就可以走出战争的阴影,创伤记忆总是会闪回和再现。创伤固然难以面对,但只有通过对它的叙述来与过去进行和解才能真正弥合和治愈创伤。伯尔对战争创伤的描写和再现,蕴含着他深刻的人文关怀和反战思想,他对小人物的随波逐流无法控制的命运感到悲哀,同時也试图以此警醒人们战争的可怕。

作者简介:朱紫琦(1998—),女,汉族,江西赣州人,西南交通大学硕士研究生,研究方向为德语文学。

参考文献:

〔1〕弗洛伊德.精神分析引论[M].高觉敷(译).北京:商务印书馆,1986.

〔2〕黄凤祝. 海因里希·伯尔——一个被切碎了的影像[M].北京:三联书店,1996.

〔3〕海因里希·伯尔.列车正点到达.中短篇小说选[M].潘子立译.北京:外国文学出版社,1980.

〔4〕Cathy Caruth. Trauma: Explorations in Memory. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1995.