民族音乐符号学方法论建构与音乐文化本位观①

——《音乐民族志方法导论:以中国传统音乐为实例》教学与辅导之八

杨民康(中央音乐学院,北京 100029)

在民族音乐学研究中,如何处理好音乐的表现形式、意义内容、文化语境三者的关系,一直为大多数学者所关注,这个问题在民族音乐符号学理论中得到最佳的整合,梅里亚姆、涅特尔等建立的几个学科定义为之奠定了重要的基础。《导论》问世以来,第七章“音乐民族志与结构主义——符号学”由于涉及了民族音乐学/音乐民族志的分析思维与方法的原理论层面,一直是读者所关注的重点和难点部分。这些问题大体可归为两个方面:一是对于是否有必要,以及怎样把音乐民族志的分析思路与音乐符号学联系起来,并且将之置于后者的系统架构中看待?这对于准确地把握和认识当代民族音乐学/音乐民族志的主旨和发展趋向来说是一个瓶颈问题。二是对于这样一个涉及学科基础理论和方法论的学术领域,其中的几个核心概念“结构主义”“符号学”和“文化本位”等,需要一定的理论知识和实践经验作为铺垫。关于前一个方面,鉴于目前国内外学界对于这一领域的发展脉络还鲜有相关文献对之进行明晰的梳理和说明,故有必要结合著名民族音乐学家梅里亚姆于20世纪60年代在《音乐人类学》一书中提出的几个有关民族音乐学/音乐人类学的学术定义,以作为切入点,从元理论层面对音乐民族志与符号学的关系展开相关的讨论和评述。至于后一个方面,鉴于目前已经有大量文献对之做过详尽的解释和说明,本文仅对其在音乐民族志研究中的观念、方法及实际应用再做进一步的阐述。

一、由梅里亚姆的多种学科定义建立的民族音乐符号学体系及其学术架构

梅里亚姆的相关理论著作问世半个世纪以来,其中的几个重要的相关定义,一直被当代民族音乐学学者视为学科经典和方法论圭臬。然而,在学科本身历史发展及与相关音乐学和社会科学融合过程中,上述梅氏定义也引起了民族音乐学学科内外学者关于其学术价值及理论意义的种种争议。但无论如何,梅氏理论及定义中所包含的诸多带有结构主义和符号学性质的观点和看法,在当时已经对于音乐符号学学术体系有了相对完整的构建。从其超前性意义来看,即使放在民族音乐学研究方法已经得到大力发展的今天,它对于我们进一步去认识、梳理和整合本学科异常繁复、杂糅的学术思维和方法论体系来说,也同样具有重要的学术价值和实践意义,值得对之重新进行挖掘和认识。

在第七章里,已经就符号学及符号音乐形态学的本原性问题,着重介绍了20世纪70年代,布瓦莱(Charles Boiles)建立民族音乐的符号学理论,并以莫里斯(C.Morris)塑造的符号交际的本质为基础,将符号学划分为三个分支——符号结构学(Syntactics,研究符号本身结构)、语义学(Semantics,研究符号所指事物的意义)和语用学(Pragmatics,研究怎样用符号去交际)——以及从这三种方向进行音乐交际的可能性等问题。笔者继而提出,以文化符号学的眼光来看,民族音乐学的研究也应该包括音乐形态学、音乐语义学和音乐语境学(或音乐文化学,相当于语用学)三个分支。如上文所述,现代民族音乐学及民族音乐符号学的基本理论框架,在梅里亚姆、胡德、涅特尔等人的手中趋于完善。其中,梅里亚姆不仅作为领军人物起到了关键性的作用,并且他的几个主要定义都从不同的侧面涉及了音乐符号学问题:

第一,“文化(语境)中音乐的研究”:为音乐设立了“位”(亦即语境)的限定,说明了音乐与文化语境之间的同型同构和互相依存的不可区分关系,带有音乐语境学(语用学或文化学)的思维特征。第二,“概念→行为→音声”三重认知模式,根系于符号学的结构主义分析思维,涉及文化本体、艺术本体和乐本体等不同的符号解析或符号形态学层面,为进入音乐语义学、语境学分析留下一扇必要的窗口。第三,“音乐即文化”:通过对音乐文化意义的阐释,让我们认识到在各种音乐文化认知及表演实践的基础上,能够逐渐产生、建立起一种民族或文化族群的文化模式和文化哲学观这个事实,从而厘清了音乐研究拥有的符号学和语义学(主要是元语言和涵义层面)性质。

将以上几个方面总合起来,可以说就是一幅完整的音乐符号学学术构建的蓝图。

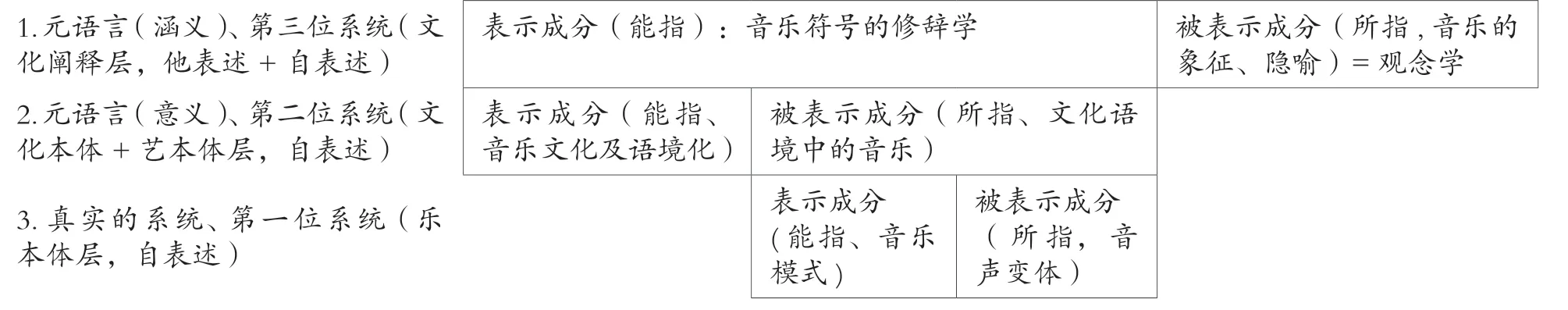

这里,我们尝试采用罗兰·巴特的文化符号学观点对之再做一番解释。按照该类学说,假设有一种“元语言”(图1.2),是指某种建立在“对象语言”(图1.3)基础之上的一个新的分析系统。我们可以把两者看作互有关联的两个子系统。其中,作为第一位系统的“对象语言”,其自身已经包含了表示成分和被表示成分(或称符号形式与符号内容,亦即“能指—所指”关系)。相比“元语言”来说,它是一个前定的、即有的对象分析系统(图1.3)。两者相加,便构成一个新的、由表示成分(能指、元语言,如音乐的文化语境)和被表示成分(所指、对象语言,如文化语境中的音乐)组成的第二位系统——元语言符号分析系统(图1.2)。然后,若再将此“元语言”系统作为表示成分(能指),再来看其新成立的被表示成分(所指)——作为观念存在的意义(如象征、隐喻)部分,便构成了一个新的元语言——涵义符号学系统层面(图1.1)。在涵义系统的层面上,依赖语境来解释音乐意义的条件因素及可能性将进一步加大。这里,姑且把这一新的涵义层面叫做符号学的第三位系统,以对应于前述的第一、第二位系统(参见图表1)。

图表1.符号学系统图示[4]91①根据罗兰·巴特的相关图表改写。

再结合梅里亚姆的不同定义看其与三个符号系统的关系,其中的“概念、行为、音声”三重认知模式,虽然在梅里亚姆的相关表述里已经涉及了“乐本体、艺术本体、文化本体”等不同的符号或本体层面,但它首先是与作为“乐本体”及“真实系统”(或实相、实象系统)的第一位系统相关。其中,“概念”涉及音乐思维概念化音乐符号(如乐谱)等深隐层面,“音声”则涉及声音的表象(实相)层面,两者在第一位系统中构成表示成分(能指)与被表示成分(所指)的关系,并且在其研究中主要采用音乐符号形态学——结构主义的分析方法。

当此对象系统被纳入第二位系统——元语言(意义)符号系统的学术范畴之后,由于“历史、社会、个体”三层社会文化语境的介入,而大大扩展了第一位系统的符号概念、形式与对象系统及其分析思维方法论系统,一种用来“讲述”或评论对象系统的新的元语言(意义)系统(第二位系统)和在此基础上衍生而成的涵义系统(第三位系统)相继产生出来。就此,在一种符号学的情境中,作为基础层面的乐本体被扩大为包括乐本体、艺术本体和文化本体在内的“多层本体”完整系统,并且在其中的每一个“本体”层面上都建立起了“概念→行为→音声”三重认知模式的拓展形式。

在第二位系统中,尽管纳入了更多研究者(局外人)的研究观念,但依据阐释人类学“对内文化持有者阐释的再阐释”(格尔茨语)的理念,这一层次仍然以第一阐释人——内文化持有者为主角,研究者(局外人)还是居于幕后,扮演第二阐释者的角色。只不过这时居于“历史、社会、个体”社会文化层面的本社会群体——“大写”的人成了讲述者,音乐内文化持有者的内部文化观念、文化行为和文化产品在此得到了拓展和体现,由此在文化本体层面上构建了新的能指(表示成分);而原为第一位系统的乐本体系统在这里成了第二位系统中的所指,民族音乐学“研究文化语境(能指)中的音乐(所指)”就在这里得到清晰的反映(参见图1.2)。

此外,在第一位符号系统,研究者(身兼阅读者和第二阐释者职责)一直隐居幕后和部分参与,只是到了第二及第三位符号系统——元语言(意义)和涵义系统层面,由于音乐符号的意义和涵义(如象征、隐喻)藏匿于语境(含人与文化场域)之中,需要更多研究者或阅读者的参与性阐释工作,这两层意义(意义和涵义)才能够较充分地释放出来,研究者的角色身份也随之从中(尤其是第三层次的修辞学属性中)真正浮现出来。

通过上述有关中国传统音乐文化中蕴含的多重互文关系的理论性推演,我们或许便能够为“音乐民族志书写”给予如下解释:作为一个观念性和广义性的学术概念,“音乐民族志书写”兼含对第一、第二位符号系统进行研究的任务和目的:从“广义文本性”(语境文本)的深度和广度,对“元文本”——书面文本同“对象文本”——音乐文化活动文本二者之间的互动关系进行统筹研究。

图2.认知民族音乐学——民族音乐符号学的文化阐释路径图示[6]109

二、音乐文化本位观:一个难以回避的民族音乐学思维与方法论选项

多年来,笔者在上民族音乐学方法论课的过程中,屡有学生询问有关怎样去定义和区分语言学的“音位”与民族学与民族音乐学的“客位—主位”“乐本位”“乐位”等概念的问题。其实,就像前面所一直强调的那样,这已经涉及了民族音乐学/音乐民族志区别于其他音乐学/人类学分支的最显著的一个特点,就在于它所一贯秉持的音乐文化本位观和文化语境论。毫无疑问的是,这些重要的学术概念主要来源于语言学和人类学(或民族学),继而才在民族音乐学学科得到及时的应用和较大的拓展。

对于什么是音乐文化本位观或音乐文化本位研究观?主要涉及两个基本层面:其一,从文化本位及语义学、语境学层面看,作为研究者,在“主位、客位”一对关系中,应该对于前者,即文化持有者的内部文化观予以特别的关注;其二,在乐本位及符号形态学(或符号结构学)层面上,应该对建立在索绪尔结构主义语言学及音位研究基础上的“模式—模式变体”分析思维和研究方法予以同样的关注和重视。两者分别从隐性和显性思维角度涉入。若就上述两个学术层面的来源及相互关系而论,可说既有区别,又有联系。从区别性角度看,前者所倚重的语义学研究,在民族音乐学研究中可以作为一个新的出发点;后者作为一个较居于原生层面的研究出发点,不一定与语义学捆绑起来讨论,但必须有语用学(语境学或文化学)作为支撑。

在《导论》里,第五章“主位与客位——民族音乐学的‘双视角’文化立场”着重讨论前者,第七章“音乐民族志与结构主义——符号学”和第八章“音乐民族志与主位——客位双视角考察分析方法——兼论文化本位模式分析方法的来龙去脉”则重点关注后者及其立足于前者基础上的具体应用。

在《导论》第七章里,笔者提出了在音乐符号形态学范畴展开音乐文化本位模式分析的进一步设想:鉴于仪式音乐有着较强的社会实用性和难以回避的音乐语义、语境背景,能否在涉及音乐形态问题的研究中,尽可能采用一种具语言音位学(Phonemics) 和语义学(Semantics)相结合思维特点的观察方法,时时避免将旋律、曲调等孤立起来,简单地从“乐音”或“声音”的层面去看问题,而是将每种仪式文化中的音乐都看作是一个含有并传递一定文化信息的独立的符号系统单元,从而建立一种类似语言学中的“音位学”那样,从一开始就将“语义”因素导入音乐形态的分析过程的研究方法。换言之,我们不能像以往习惯的那样,把传统音乐的形态部分看作一种无意义的抽象物(类似语音学),而应该导入意义系统,肯定其具有意义(非指一般概念上的词义或社会内容,而指的是一组特定的文化符号对一定的文化背景所具有的专属特性)的符号或“音位”内涵这一前提。

若从词源或方法论溯源上来看,“文化本位”或“主位”(emic)乃是从“音位”(phonemic)的概念延伸出来。而人类学的“主位—客位”(emic/etic)概念最初也是从语言学的语音学(phonetic)和音位学(phonemic)概念发展而来。语言学中与之相关的一对概念:“音素”与“音位”,后者是指以异质音素群为最小表达意义的单位及基本对象范畴,用以区别于前者——以单一音素为最小分割单位和基本对象范畴的描写语言学方法。由此看,语音学与音位学两者的最大区别,即前者所关注的是语言的生理发音和物理音响现象,其理论依据是建立在客观性、普遍性和偏向绝对性意义的基础之上。而后者关注的则是与语义内容联系在一起的语音现象,其划分依据是建立在特殊性和相对性的标准之上。《导论》第七章及上文里,笔者一再强调民族音乐学“采用结构主义和阐释学等开放性的研究思路,注重在形态学的自身研究中为语义学和文化学的进一步探讨留出一扇门窗”。通过本文的分析和讨论,可知这扇门窗,就是受本位文化观主导的,带有系统性、异质性和弱人工性和对外开放性的文化模式和概念系统。倘若想要进入这个符号学的领域,音位学方法是一个必不可少的入门之径。比之而言,传统的音乐形态学分析因其捆扎性(条块分割性)、同质性和人工性,对于语义学、语用学研究来说,是门窗紧闭,无隙可入的。

值得重视的是,民族音乐学家沈洽在《描写音乐形态学引论》一书里,对应结构语言学提出的“音素”(或语音)和“音位”,对与音乐形态学相关的研究内容也进一步做了较为清晰、明了的“乐素”“乐位”的概念区分(第三章)。从民族音乐学的课题范畴来看,不仅从音乐形态学角度提出的 “乐位”或“音声群落”与之存在对应关系,梅里亚姆提出的“文化中的音乐的研究”的学科定义里,“文化”(或“文化背景”)作为一种微观的文化单位,亦同这个“文化本位”或“主位”(emic)的含义相关。

比之而言,以往的音乐学就像以往的语言学(语音学)一样,是不太强调“位”(emic)的观念的。它教会了我们怎样去采用“科学”“规范”(亦即人工和简化还原)的方法,循着归纳法(归属性)的路径去梳理音乐构成模式;但是,当我们回过头来,想要将这些理论应用于表演和音声变体研究的实践时,却发现我们对原存的传统音乐的构成法则并不熟悉,有些“找不着北”。这时,残酷的现实便逼着我们重新循着自然分类的原则,去重新拟构“简化还原”出传统音乐的模式,然后再回过头来,按照转换生成的路径,去寻找传统民间音乐的音声变体形式。这样一去一回,便在民族音乐学分析中生发出了对于“乐位”理论的需求,并且产生出了结合归纳法(归属性)和演绎法(对象性),沿着“音乐模式——音声变体”或“简化还原”与“转换生成”双向路径展开研究的学术目标。

当民族音乐学与音乐学蜕变为差异与联系并存的两个理论学科之后,它们处理音乐形式(或形态)研究的思维和研究方法便成为大家关注的一个焦点。至少在以中国传统音乐为对象的研究领域,两类研究分析思维的一个较重要的同异关系是,音乐学一向比较重视音乐模式的归纳性分析,民族音乐学(如文化本位模式分析法)则同时注重模式与变体以及归纳(归属性)和演绎(对象性)分析的交叉运用,而在其中共同的模式分析环节,以狭义的“乐位”(音声群落模式)或“乐素”(独立乐音)为最小切分单位成为两者分野的一个关键起点。民族音乐符号学乐位的基础上形成文化本位(包含乐本位)研究观,则进一步加大了这种分歧的距离和范围,最终构筑起了两类音乐形式(形态)分析的较为殊异的理论体系和实践路向。

三、怎样看待音乐符号形态学中乐本位与文化本位的关系?

以往民族音乐学学界颇不乏音乐文化本位观的各种解释和定义,但是由于多数是以人类学、民族学的立场,从语义学、语用学的角度提出,从保持不同学科分支侧面观念和立场均衡的意义上看,这类解释和定义难免出现偏于宏观、抽象、模糊的地方。比之而言,从音乐符号形态学的角度对音乐文化本位观予以重新定义,或许能够收到更为具体、直观、简捷和更带元理论色彩的效果。

在《导论》第七章里,笔者在强调梅里亚姆的民族音乐学是“文化(语境)中音乐的研究”这一著名定义的同时,又进一步提出“若将上述民族音乐学的研究思维同语言符号学思维加以比较,可以发现就像自从有了‘音位’或‘音位学’,才有了语言符号学一样,在民族音乐学理论之中,也是因为有了‘文化本位’(emic)或文化语境(context)的概念,才使传统音乐符号学乃至真正意义上的现代民族音乐学研究成为可能。”同时,笔者亦在《导论》的其他篇章及相关论著中,不断提到了文化本位模式分析法、文化本位、主位和“位”(非位、在位)等一系列相似的学术概念,它们都同时指向了一个核心概念——“文化本位”或文化语境(即第二位符号系统中的能指)上面。而另一方面,在民族音乐符号学里,第一位符号系统作为整个研究的起点,是建立在“乐位”的基础上,也由此衍生出整个文化本位模式分析法的多层架构和能指厦梁。由此看,在民族音乐学中与“位”相关的诸概念之间,存在着某种相互制约的层次关系。如果说“文化本位”是指特定的音乐文化语境的话,“乐本位”即指该特定文化语境上下文中,含有一个以上异质音乐要素的音乐文化单位或音声(或乐素、乐象)群落。从民族音乐符号学角度看,除了专指音乐形态分析的狭义的“乐位”之外,广义的乐位(或乐本位)也应该包括广义的“乐种”(含歌种、乐种及其他“寄生”乐种)、特定音乐文化圈内的音乐文化丛(或音乐特质丛、音乐特质群落),并且可以涉及乐人、和音乐表演等不同的要素。然后,以此乐本位(广义的乐位)系统(第一位符号系统)为基础,在第二、三位系统层面上,便顺次演化出艺术本位和文化本位等不同的层面。

为了更好地就音乐符号形态学中的文化本位概念展开讨论,在此预先提出一个与之相关的基本的学术界定如下:

第一,与一般音乐形态学分析主要关注“音声”或“乐素”(能对音声符号进行分割的最小单位)的分析不同,民族音乐学分析注重的是狭义的“乐位”(一种能够造成音乐的意义区别的最小单位)或“音声群落”,以及以此为基点、起点构成的“乐位体系”或“乐位阶序的分析和讨论。在音乐符号学系统中,上述以乐位为中心的乐本体及“模式与模式变体”分析方法居于第一位符号系统,主要涉及能指部分(参见表1.1),并且带有乐本位或自性(自表述)因素特征。

第二,“乐位”或“音声群落”均由“组合—聚合”两面性构成,其中“组合面”带有模式性、系统性、稳定性、异质性和弱人工性;“聚合面”带有变体(异)性、即时性、鲜活性、微观性和自然态;“组合—聚合”两面性亦是“模式—模式变体”音乐分析的理论根基和符号学的思维原型。

第三,当第一位符号系统被纳入第二位符号系统时,在新的元语言(能指或表示成分)层面,由于研究者(局外人)对意义阐释活动的介入参与,原居于第一位系统,具有自表述功能的乐位(音声群落的模式)与位元(作为变体的“音声群落”)进入第二位符号系统后,将因为直接面对研究者对音乐意义进行阐释的新的需求,而将文化语境和乐人——音乐符号的使用者等因素也带入进来,在第二位系统中得到整合,在第二位系统中作为所指部分重新亮相。换言之,这时的第二位系统中的所指部分(被表示成分)已经脱离了它的原形——第一位系统的乐位+位元(能指+所指)那样较为单纯、物化的状况,而成为一个居于文化本位观层面上的,综合了符号(涉及形态学)、意义(涉及语义学)和语境(涉及语境学)等不同符号学元素及其互渗关系的文化本位——综合性符号子系统。

第四,当上述第一位系统被纳入第二位系统,乐本位被并入文化本位范畴及元语言层面之后,音乐民族志研究中的两个重要定义:“概念、行为、音声”三重认知模式与“文化(语境)中音乐的研究”也即归并合一,从而形成由“语境、概念、行为、音声”四者构成的民族音乐学的完整研究分析范式。

第五,以狭义的“乐位”(一种能够造成音乐的意义区别的最小单位)或“音声群落”为基点、起点构成的“乐位体系”或“乐位阶序”,包括了表演前(也是表演外)形成的概念性乐位(如相对宏观的音乐文化圈[含文化层、文化丛]、广义性乐种及相对微观的局内乐语、乐谱[如工尺谱、古琴谱])、表演中运用的过程性乐位(如相对中观的、以节庆仪式或具体表演项目为基本规模的音乐结构模式)和供表演后分析用的描写性乐位(如沈洽所区分的、相对微观的音位、调位、腔位、拍位和字位等不同的位元子系统)三个乐位阶序层次类型。对于完整的音乐符号分析过程来说,此三个层次类型缺一不可。

下面拟结合相关的符号学及音乐民族志研究思维和方法,对这五个要点进一步予以说明和解释。

四、怎样看待“音声群落”或“乐位”是造成音乐意义区别的文化单位?

如前文所述,在民族音乐学学者眼中,无论是狭义或广义的“乐位”,都是能够造成音乐的意义区别的“乐本位”文化单位。在《导论》第七章里,作者结合音乐文化本位模式分析方法提出:“这种研究观念尽管从理论上具有较广的适应性,但也必须在确立一系列不同层次的形态分割标准之后,先选好某些合适的切入点。就此而言,国内外民族音乐学家曾就某些可进行‘最小分割’的要素,如音程、音阶、节奏型乃至中国音乐特有的‘音腔’进行过包含音位和语义问题在内的研究分析。但就本文所选择的音乐与语义关系问题来说,或许以一定民族、地域或具体的仪式过程中包含的,相对完整的微型音乐文化系统作为对象,是比较合适的切入点。”就此来说,中国传统音乐的歌种、乐种、舞种等也是一些自然生成(或建立在自然法则基础上)的、广义的“乐位”概念,若仅仅将之纳入人工、“科学”的分类立场进行分析,就会将之置入一种难于进一步展开研究的较为尴尬的境地。这或许也是在民族音乐符号学与一般音乐学两个学科分支里,前者能够将此形态学分析与语义分析和语境分析贯通起来研究;而后者却不易将两者结合起来,而较多是在语义学层面上展开音乐符号学研究的一个重要原因。

不同的是,在民族音乐符号形态学分析与一般音乐学分析共同关注的模式分析环节,分别以狭义的“乐位”(音声群落模式)或“乐素”(独立乐音)为最小切分单位,成为两类分析思维产生分野的一个关键起点。具体而言,面对“乐素”可作为“能对音声符号进行分割的最小单位”以及“乐位”乃是一种能够造成音乐的意义区别的最小单位的两类功能区分。一般音乐形态学分析主要关注前者——“音声”或“乐素”的分析,民族音乐学分析更加注重的是后者——“音声群落”或“乐位”。可以举一个例子,中国传统音乐中一个带腔的音与西方音乐中一个平直的音,同样是单音,为什么在民族音乐符号学者眼里,前者作为自然生成的一个表意文化符号,可以成为一个基本的乐位;而后者却难以构成乐位,而只能视为一个独立的乐素?反之,若持以一般音乐学的分析眼光,或许根据以单个乐素(非表意符号)为最小切分单位的原则,“腔音”和“直音”两者都将被视为单一乐素,纳入音乐分析的范畴进行讨论。这里包含了为主位观主导的文化语境与受客位观掌控的学术环境两方面诱因,而两个学科分支对之所做出的选择,对于上述分野现象的形成及结果却是至关重要的。可以说产生这两种分析思维的原因,就在于前后两者分别是立足于主位的、自然生成(或自然生态)的立场和客位的、科学分类的立场。为了说明这个问题,《导论》第七章里,曾经引用了语言符号学的以下观点:“语言学可以只限于研究能指(表达)面的连接方式问题,而在符号学中则须研究能指(表达)与所指(内容)的关系问题,这也就是语言的意义问题。”同样,以往的音乐学研究也较多是关注音乐符号的能指(表达或形态)方面的研究。而作为民族音乐学研究者,若将目光投向第二位符号系统中音乐的意义与人的问题,就必然要涉及去“研究能指(表达)与所指(内容)”。作为一篇民族音乐学论文,也只有将能指和所指都纳入研究视域,才能算是进入了音乐语义研究的范畴。但是,这意味着只是从民族音乐符号学的整体性或第二位系统层面上去加以理解。若从第一位系统层面上看,亦如符号学家认为的,“音乐符号学系统虽无语义层,但音乐记号及其组合段与聚合段均有意指价值。音乐记号本文的符号学系统性也十分明确。”对此,索绪尔结构语言学及音位学的研究方法,或有可资借鉴之处。比如,类似于描写语言学注重的“音素”与结构语言学注重的“音位”两种不同的研究,一般音乐学与民族音乐学学者也分别采用了以“乐素”或“乐位”为起点区分的研究方法,二者之间主要的区分点即在于它们分别是以“声音区分”作为分析对象的最小分割单位和以“乐位区分”作为造成意义区别的最小单位。故此可以说,这一区别因素的提出以及对于“音声群落”或“乐位”的相对重视,便是民族音乐学分析在方法论上区别于传统的音乐学分析的一个最重要的分野起点。

此外,“音声群落”和“乐位”作为符号音乐形态学层面上的,能够造成音乐的意义区别的基本(或最小)单位,均由“组合—聚合”两面性构成,其中的“组合面”具有能指意味,带有模式性、系统性、异质性和弱人工性;“聚合面”具有所指性质,带有变体(异)性、即时性、鲜活性、微观性和自然之态。这里所用的“组合—聚合”关系及概念与索绪尔结构语言学的形态分析直接相关(如后述),其语义内涵则直接指向了结构语言学采用的另一对重要的概念术语——“语言”和“言语” (language and parole):“前者指代代相传的语言系统,即语言的社会约定俗成方面,包括语法、句法和词汇;后者指个人的口头语言,即说话者可能说或理解的全部内容。”如今,在后辈学人的跨学科方法论的解释里,这一对概念除了被用来比喻语言与方言以及书面语、语法规则与口语、规则应用之间的关系外,还被推及到几乎所有同文化模式与模式变体有关的领域——组合与聚合、句段与联想、音位与位元,等等。

五、“乐位”的“内部研究”性质及其模式性、系统性、稳定性、异质性因素特征

(一)“乐位”作为内部因素及其研究课题的“内部研究”的性质

在《导论》第七章里,笔者提出“语言学的对象主要是语言形式的研究,在仅进行语音学或音位学的讨论时,无论是否重视语义问题,都往往是处于前语义学研究范畴。然而,一旦进入了符号学(语义学)领域,便必须对语言形态与意义之间的关系问题加以考虑”。同样,在上述讨论中,可以看出关于“音声群落”和“乐位”的研究,尽管已经同时涉及了音乐形态(能指、表达)与语义(所指、内容)两个方面,但是几乎都被锁定在“前语义学”——音乐符号形态学及“内部要素”“内部研究”(亦即第一位符号系统)的分析范畴。对此,我们可以借用索绪尔的观点来予以讨论。索绪尔在其结构语言学研究中,为了突出对语言进行结构主义形态分析的中心位置,将语言分为内部要素和外部要素,并就此提出:“我们的关于语言的定义是要把一切跟语言的组织、语言的系统无关的东西,简言之,一切我们用‘外部语言学’这个术语所指的东西排除出去的。可是外部语言学所研究的却是一些很重要的东西;我们着手研究言语活动的时候想到的也正是这些东西。”由此看来,在音乐民族志课题中,凡涉及音位或音声群落的内部要素是属于结构主义音乐语言分析的基本的对象范畴。同样,在该类课题中,首先是那些即时性、在场性的音乐民族志个案课题中的共时态音乐分析可视为内部研究。而带有历史溯源性倾向的“音乐文化母题”研究或跨时空比较特征的多点音乐民族志、线索音乐民族志课题中的音乐分析内容,倘若暂时排除其历史溯源性或历时性比较因素,对之进行共时性的“组合—聚合”双轴分析,也可纳入内部因素或内部研究之列。而此后再带上历史溯源性和历史性比较眼光去展开的进一步分析和研讨,就将被视为某种外部要素或外部研究的范畴。

(二)“音声群落”或“乐位”的模式性、系统性、稳定性和异质性特征

居于第一位符号系统的“音声群落”或“乐位”,在艺术形态上具有模式性、系统性、稳定性和异质性诸方面特征。其中,模式性相对于模式变体,居于能指或“横组合”的核心位置,是“音声群落”或“乐位”诸要素中居于首要地位的要素特征。

关于系统性,索绪尔的结构语言学将组合面称之为“句段关系”(相对于“联想关系”),罗兰·巴特的文化符号学则称为“系统”(相对于“单位语符列”)。当我们进入音乐符号学的第一位系统,就可以看到其中的“能指”(指示成分)和“所指”(被表示成分)与“组合—聚合”这一“双轴”关系相吻合的情景。如前所述,尽管“音声群落”和“乐位”均由“组合—聚合”“双轴”及其两面性构成,但由于以往的结构语言学理论较立足于符号形态学层面,且相对注重内部要素研究的原因,在其“组合—聚合”两面性中,组合面具有的主导地位也受到了相对的重视。况且,与“乐素”(或“音声”)与“乐位”之间存在的对立关系不同的是,在“组合”“聚合”两者之间不存在所谓的对立关系,而是一种自然衔接的顺承关系,也为这种以组合面为主导的做法提供了一定的合理性依据。

关于稳定性,可以说在符号学的所有子系统中,第一位符号系统的音乐形态在长期的历史发展过程中较能够一直保持原貎,不会因为语境和表演场合的更替(如去语境化,再语境化)而轻易改变。拙文《“原型态”与“原生态”民间音乐辨析——兼谈有必要为音乐文化遗产的变异过程跟踪立档》曾经指出,如今人们讨论的“原生态”民歌中,其实多数仅只是保留了其中的“原型态”而已。可以说这是相对于其他音乐符号学子系统层面要素来说,第一位符号系统诸要素较容易保留、传承及相对易于展开研究分析的一个重要原因。

关于异质性,同样涉及“横组合”中的“句段关系”或“系统”,而与纵聚合中的“联想关系”及其偏向同质的因素特点有所区别。可举索绪尔提出的语言中的“句段关系和联想关系”一对分析概念为例:一方面在话语中各个词依线性关系挨个排列在言语链条上面,排除了同时发出的两个要素的可能性,且每两个要素间以相互对立取得其价值意义,这种横向的结合关系可以称为句段(syntagmes);另一方面在话语之外,各个有某种共同点的词会在人们的记忆里联合起来,构成具有各种关系的集合。句段关系是在现场的(in absentia);它以两个或几个在现实的系列中出现的要素为基础。相反,联想关系却把不在现场的要素联合成潜在的记忆系列。据此,语言的横组合关系里,包含了句段的系统性——以语言的线条特性为基础的关系以及异质性(或对立性、排他性)——排除了同时发出的两个要素的可能性。同时还为这种关系安排了最基本的语境条件——说话的现场或(表演)场域。

《导论》第七章里,根据上述原理,讨论了音位音标和语音音标与“规定性”和“描述性”两种记谱法之间的对应关系,其中的音位音标和“规定性记谱”,其内部关系上即体现了上述异质因素排列的特点。同样,广义的乐种、音乐文化圈的文化特质丛等,其内部要素之间的排列关系也同样反映出异质性为主的特征。

六、“音声群落”或“乐位”的弱人工性、自然生态背景及民间分类特点

关于民族音乐学研究中“位”(涉及“乐位”)与“非位”(涉及“乐素”)的关系,因前者往往以自然生态为语境,研究方法上也带有弱人工性;而在后者情况下,由于往往超越、脱离具体的文化语境去观察和讨论音声现象,便通常只能在一种人工、人为的状态下开展研究工作。以器乐乐种为例,以往中国传统音乐研究的乐种学理论认为可以将乐种分为乐种群(或乐种群落)、乐种族、乐种系。就其中的乐种族、乐种系来说,尽管它的上端分类主要是采用了霍恩博斯特尔——萨克斯乐器分类法和中国传统音乐的“吹、拉、弹、打”等分类概念,其乐种划分采用了弦索乐、吹打乐等单一类属概念,兼以单一乐器为主奏或领奏为辅助性划分标准。但是其中的每一基本类型都是以多种异质乐器和民间分类的方式构成,带有“自然生态群落”的属性特点。至于乐种群,近来便有学者以广东汉乐的分类为例,认为其中包含了自然生态群落及自然分类等文化因素,以至于难以将其归入一般的乐种学分类体系。因此可以说,乐种学研究最终也将难以避免地会涉及民族音乐学/音乐民族志研究所强调的“音声(乐象)群落”或“乐位”的问题。

再以乐人群体的概念为参照,有学者认为民族音乐学中这一关于传承人“生态群落”的观念,来源于生态学的“生物群落”(biotic community)理论。从生态学“在一定时间内,由居住在一定区域内的相互联系、相互影响的各种生物种群组成的有规律的结构单元”即为“生物群落”的理念出发,可以说民族音乐学所设原生态民歌传承人的生态群落,就是一个由多数量民歌传者、倍数量民歌承者和再倍数量民歌文化受容者及推动者聚合而成的相互依存而共生的大群体。因此,一个原生态民歌传承的生态群落,除居于核心位置的传承人(传授人和承继人)之外,还应当包括若干居于群落核心外围的更大受容者和推动者群体。凡是在已经形成这一相互依存而共生大群体的某一民族的社会音乐生活环境里,其相关民歌品种或类型的原生态传承,在原生态民歌保护者视野中,其境遇自然就不会太令人忧虑和悲观。

对于怎样去认识“音位”或“音声群落”兼含的系统性、稳定性、异质性和弱人工性特点,有学者对国族文化性质展开的剖析和讨论或有一定的启发性意义:“美国文化的特色既不是熔炉也不是沙拉钵,而是一个由不同经纬线索编织而成的‘织锦’。这些最后被编织成挂毯的锦线来源不同、材质不一而且颜色各异。作为一个个体,它们各自在一个整体单位中仍然保持着自己的本性特征,但是如果通过一种有机的组合和完整的设计,这些单独的个体一定也可以通过完美互动而有机地重新组合在一起,变成一幅美丽斑斓的织锦挂毯。这是一个美好而充满创意的文化比喻。”作者还就熔炉和“织锦”的文化隐喻进一步指出:“挂毯中的每一根线都在为织锦贡献力量,但是其中任何一根单独的线都不可能造成这片织锦。织锦是一种文化的合力,它最后水乳交融共同合成大业。”显然,这里用以比喻某种文化的“织锦”,便是一种“在位”和具弱人工性的象征物品。在这种“文化织锦”中,于尊重自然生态留存和物种均衡发展的前提下,能够最大限度地维持、延续纵横沟豁,斑斓多姿的事物原貌或初始状态。比之而言,熔炉采用的是人工化的手段,其结果是使炉内诸物融为一体,个性尽失。人类学(或艺术人类学)要的显然是前者!

关于此类课题所涉及的研究方法,《导论》第九章分别从“宏观—微观”“物质—文化”“人工符号—自然符号”“局内—局外”的分类原则以及“描述—比较”“阐释—分析”的方法论等不同角度,对于以乐器为主要对象的不同分类原则进行了剖析。此外,《导论》经常提及的梅里亚姆所谓“分析评价、民间评价”一对学术概念,也是对于“人工符号—自然符号”“局内—局外”等分类观和评价标准的较好注脚。

结 论

综上而论,从人文社会科学发展史看,无论是语言学、人类学、民族学或艺术科学,都以20世纪中叶为界,在索绪尔结构语言学的引领下,接受了结构主义和符号学、阐释学的洗礼,经历了由“非位”到“在位”的认识论与方法论转换过程。民族音乐学也不例外,梅里亚姆、涅特尔等学者所提出的“研究文化(语境)中的音乐”这一学术定义,即是针对以往音乐学研究中不注重语境上下文的现象提出的对策性倡议。此后,布莱金、赖斯等新进学者又用了将近半个世纪的时间,通过对梅氏理论的拓展和延伸,继续坚守、夯实了符号形态学(认知民族音乐学)和语义学、语用学这两翼理论阵地。对于中国民族音乐学学者来说,这些学科方法论成果既可以应用于自己的音乐民族志研究实践,也能够施之于与民族音乐学相关的教学与传承活动过程,对于意图去建立自身的学科方法论体系的学者,无疑也具有明显的启发性和借鉴意义。