“格律”与“图景”的碰撞①

—— 中国当代民族风格赋格曲创作实践研究

刘燕婷(集美大学 音乐学院,福建 厦门 361021)

刘 鑫(集美大学 音乐学院,福建 厦门 361021)

一、中国当代民族风格赋格曲创作实践简述

赋格是西方复调音乐的最高形式,它既是一种乐曲体裁,同时也作为一种创作技法,广泛地运用于西方音乐的创作中。自20世纪初,随着西方音乐技法引入中国,赋格这一体裁也受到中国作曲家的关注,几代中国作曲家如丁善德、王建中、汪立三、朱践耳、陈铭志、林华、徐孟东、于苏贤、黄安伦、段平泰、龚晓婷等,以他们多元的视角和艺术观,尝试将中国的民族音乐元素融入赋格体裁,并结合西方传统和现当代的对位技法、音响观念,创作出一批风情各异的民族风格赋格曲。其中,陈铭志、林华、于苏贤和汪立三四位作曲家效仿巴赫《平均律与赋格曲集》,创作有《序曲与赋格曲集》《司空图二十四诗品》《24首钢琴赋格曲》《他山集》等四部具有民族风格特征的赋格套曲。这四部套曲虽然在整体构思上具有各自的艺术取向,但从中能够完整地看出作曲家对赋格民族化的多元探索。而一些作曲家如丁善德、罗忠镕、汪培元等则创作有赋格组曲,如丁善德的《小序曲与赋格四首》、罗忠镕的《五首五声音阶前奏曲与赋格》等。除了成套的赋格曲集和赋格组曲外,还包括了数量众多、形式多样的赋格单曲,如徐孟东为双簧管与钢琴创作的《前奏曲与赋格——姜白石主题》、于苏贤的合唱赋格《原夕无雨》、龚晓婷的铜管五重奏《金叠叠》、朱践耳的交响赋格《黔岭素描》之“赛芦笙”、曹光平的钢琴五重奏《赋格音诗》,等等。

纵观近一个世纪以来的赋格曲创作,除去少量完全以西方调式和声和音乐语汇创作的“西式”赋格外,大部分的赋格曲均以各自的方式展现着中国传统或民族(民间)音乐的元素。具体地说,主要包括以下几种方式:一是,赋格曲采用民族的调式和声、音乐语汇,而使全曲呈现出“中式”风貌。这在20世纪80年代创作的赋格曲中尤为常见,如丁善德的《小序曲与赋格四首》、廖保生的《花鼓》均属于此种类型。二是,中国传统或民间音乐的元素,与西方传统的形式和现当代技法相融合,而使整首赋格曲呈现出“中西合璧”的特征。如汪立三的《他山集》、龚晓婷的铜管五重奏《金叠叠》、徐孟东的《姜白石主题》等,均是此种类型的代表。三是,赋格主要以现代技法创作,但作曲家仍努力地将五声性的音调融入其中,力图在作品的深层展现出中国音乐的内在神韵,如林华的《司空图二十四首》等。在第二和第三种类型的赋格曲中,均呈现出“中西合璧”的特征。区别在于第二类赋格曲的“民族风格”相对清晰可辨,而第三种类型的现代性更加鲜明,但正如林华在陈铭志《序曲与赋格曲集》中所道出的:“中国作曲家在追求民族风格仍然锲而不舍……他们坚守这一观念,即便是在使用十二音技法的时候,还设法构成五声性的音调”。

上述对民族风格赋格曲的分类,仅是本人尝试性的理论梳理。这样的梳理难免有所偏漏,但能够让我们透过情态各异的赋格曲,更加清晰地观察作曲家将赋格与中国传统和民族(民间)音乐融合时所做的探索。可以说,赋格曲的民族化过程,是以“中国化”的视角,对赋格形式进行重新解读的过程。虽然作曲家个性化的艺术表达,让他们在细节的处理上有着各自的方式和特征,但这些细节均汇聚并指向一个共同的焦点——赋格的形式与中国音乐表现内容的“兼容”问题,而这也是本文研究的立论基础。因此,本文将从作曲家共同的艺术目的——中国音乐的表现内容及呈现方式入手,观察作曲家在调和赋格的形式和中国音乐表现内容之间的矛盾所做的尝试。

二、“格律”与“图景”之间的矛盾根源

当代民族风格赋格曲大多都带有标题,这与中国音乐使用形象化或文学性作为标题的传统相关。而这一具有“中国特色”的举动,也将民族风格赋格曲引向了另一条与西方传统赋格截然不同的创作之路,即作曲家在创作之初便意图用赋格来展现具体的音乐内容,而非构建抽象的理性意义。从当代民族风格赋格曲的标题所暗示的音乐内容来看,多呈现出“图景式”的特征。所谓“图”,指对世俗生活场景的直接描绘,或对某个事物的写形摹彷,如丁善德的《欢舞》、龚晓婷的《伊犁舞》、廖保生的《花鼓》以及汪立三《他山集》中的《图案》《玩具》《山寨》等,均属于这类题材的作品;而所谓“景”,是对自然物的抒情表达,以及抒发由“景”生“情”,或由“景”及“境”的内心感受,此类作品如朱践耳的《黔岭素描》之《赛芦笙》、林华的《司空图二十四诗品》,等等。

“图景式”的音乐表达,虽是对外物的直接摹拟,但其用意却不仅局限于此——作曲家竭力将主体生命的情感、体验和感悟借由“图景”来抒发,而使之鲜活、生动并展现出生命内在的活力和张力。因此,“图景式”的音乐内容,常表现出某种情趣,或摹彷某个事物的神韵,或是营造某种意境,犹如中国的水墨画一般,讲究的是一种整体的、感性的状态。音乐发展的动力不是藉由两个对立因素的冲突转化,而是通过“清浊、疾徐、刚柔、浓淡等互补的方式,化解各部分之间的差异,进而融为一体”。同时,在这个过程中注重作品整体音乐的气韵通畅,而使音乐展现出一种特殊的生命的律动和韵味。

与之不同的是,作曲家表现“图景”的载体——赋格,却是以特定的符号秩序,即“格律”,作为形式的基础,这既是西方音乐在历史发展中理性的秩序对自由与热情控制的必然,也是西方民族逻辑思辨的思维方式,物化在赋格形式上的结果。因此,在“格律”的原则下,主题乐思化为高度概括的抽象符号,赋格的发展不借助外在的条件变化,转而以向内的,对主题乐思潜质的充分挖掘作为发展的驱动——一方面,主题在严密逻辑的安排下,于各个调性、音区反复论证,贯穿始终;另一方面,间插段对主题乐思的动机展开,让它与主题一起构成赋格结构内部完整与碎片、突出与模糊、清晰与隐退的相对立的两个方面,二者在静态与动态的块面状对置和转换中,成为推动赋格向前发展的主要动力。可以说,赋格抽象思辨的形式,加之复调织体的均质衍展,使它不以情感的表现或事件的叙述见长,而让人们“感受到的是一种模式化情感和逻辑秩序的美”。

因此,赋格“格律”的形式与中国音乐“图景”的内容表达之间的矛盾根源,实则在于“图景”对生活体验的感性呈现与“格律”对抽象符号的理性编排之间的差异。而若进一步从具体的技法细节来审视,矛盾主要聚焦于三个方面:一是,赋格主题的符号化和它在赋格曲中的逻辑贯穿,与“图景”表现具体的音乐意象之间的矛盾。二是,主题与间插段多次交替造成乐思的断续,与“图景”的音乐追求作品内部气韵畅通之间的矛盾。三是,赋格多声部的复调织体所形成的厚重音响,与“图景”音乐所呈现的浓淡、虚实的“画面感”之间的矛盾。

而作曲家如何处理上述矛盾,这些矛盾可否解决?我们将从当代赋格曲的创作实践中来进一步观察。

三、解决“格律”与“图景”之间矛盾的具体手段

从当代民族风格赋格曲的创作实践来看,虽然每位作曲家都有各自个性化的创作意图和表现方式,但用赋格的形式来表现民族音乐的共同愿景,让他们无论从调式、和声、音调等技法细节的微观运用,还是赋格内部主题、对题、间插段、尾声等成分的构建方式,再到织体、结构等形式层面的宏观布局,都成为解决“格律”和“图景”之间矛盾的突破口。以下就民族风格赋格曲创作实践中的共性做法,兼与西方赋格的横向对比,作具体阐述。

(一)主题的“意象化”

作为赋格曲的灵魂,主题的形态样貌很大程度上决定着赋格曲的整体意义。西方传统赋格曲的主题,是一种经过逻辑提纯的抽象符号,它在作品中自始至终的贯穿,给予赋格曲理性化的形式意义。而与西方赋格不同的是,作曲家在民族风格赋格曲中试图展现的是一幅幅生动活泼的生活图景,主题则意蕴着图景的某种象征,而相应地呈现出“意象化”的特点——富于情味的、趣味的感性状态。我们在当代民族风格赋格曲的实践中,可以看到赋格曲的主题通常有相对完整的旋律乐思,作曲家或直接采用民歌主题、或表现某种情趣,或模拟具象的造型,而使赋格曲在开篇即呈现出浓厚的画面感。

赋格主题的“意象化”,首先表现为“意象”之情。这个情味,并非对某种情感或事物的直接抒情,而是以拨人心弦的旋律、音调,唤起听众内心深处的情感。这尤其集中体现在一批直接采用民歌曲调、戏曲音调、近代歌曲的旋律,或是汲取传统素材的因素予以创新改编的主题。由于这类赋格曲的主题通常保持着原有民歌或传统素材的基本样态,因此往往有一个较为具体且完整的意象。

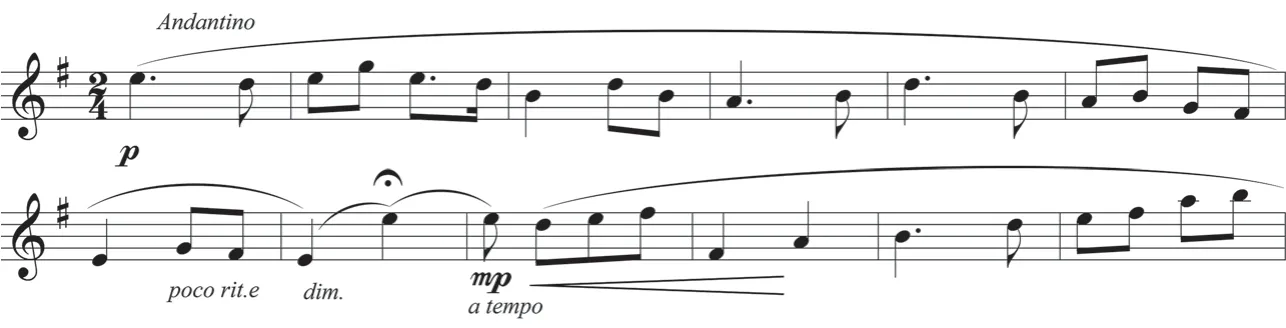

如谱例1为于苏贤《24首钢琴赋格曲》之十的主题,该主题根据中国传统琵琶曲《夕阳箫鼓》的旋律元素创作。谱例2为汪培元《小赋格二首——之一》的主题,主题是对金沙江歌曲《牧羊姑娘》的改编。

从谱例可以看出,这两个主题乐思完整,风格鲜明,其耳熟能详的旋律能够瞬间唤起听众的民族记忆。所以当它在赋格曲一而再地出现时,听者的内心情感也随之不断累积。而这样一种情感的真实体验,有效地淡化了赋格抽象的理性,转而呈现出感性、动人的一面。

主题的“意象化”,还表现为作曲家常常对主题的细节作精致的描画,使其逼真地模拟某个场景或事物,而这样的模拟不止于静态的模仿,而重在表现其情态和动势,使主题焕发出生机盎然,妙趣横生之态。

如谱例3为丁善德《小序曲与赋格四首》之“欢舞”的主题。主题伊始,作曲家首先以上行四度跳进开启“欢舞”的场景,随后,四度音程转化为特征音型,在同音的反复和上下跳跃中模拟舞蹈的动势,将主题推向高潮。该主题所呈现出的生动意象,使它在一开篇即鲜明地勾勒出赋格标题所指的场景气氛。

而谱例4汪立三《他山集》第四首“玩具”的赋格主题,则通过短促的、连续的高低音跳跃,来模仿玩具在孩童之间滚动跳荡的童趣之态,而更为巧妙的是作曲家对对题的处理,在对题一开始以独立的三连音音型在高音区伴衬主题,开阔的音区、疏朗的织体和灵动的音型,进一步增添了玩具主题活泼欢快的意象之“趣”。

除了表现“意象”之情和“意象”之趣,赋格曲的主题还以一种特别的写形方式,来展现“意象”的内蕴。这样的方式不同于对事物情状的模拟,而着意于突出被描绘事物内在的精神气质,与此同时,作曲家把主体的生命感受和思想情感融入所描绘的事物,从而使主题呈现出一种意犹未尽的韵味审美意境。

谱例5为林华《司空图二十四诗品》第八首“劲健”的主题。主题仅两小节,第一小节坚定的、大幅跳跃的二分音符,刚健豪放,从容且有穿透力,勾勒出诗品“行神如空”的雄伟气魄;第二小节由一串倾泻而下的十六分音符引出的简劲有力的八分音符,意图描绘“行气如虹”的磅礴气势。可以说,作曲家将他所领悟到的“劲健”的精神内蕴化为自身的感受,并通过外在的形式——速度的律动变化、节奏的鲜明对比、音程的连续大跳,重音的力量效果等,来表现出充满阳刚之美,同时又不失内在之韵的主题“意象”。

从上述例子中可以看出,无论是对民间素材的运用,还是作曲家有意的精心设计,当主题摒弃冰冷的抽象符号,代之以有情味、有趣味的生动“意象”时,能够有效地弱化了赋格曲生硬的秩序感。更重要的是,当主题“意象”一次次的折返,其情味和趣味也在回环往复中不断地被强化和深化,这也为赋格曲由一种议论文体转而具有叙事和抒情功能提供了契机。

(二)间插段形态与功能的“多样化”

间插段(Episode)是赋格曲结构内的重要组成部分,同时也是灵活自由的部分。其最初的功能主要作为主题之间的调性连接。正如保罗·沃克(Paul Walker)在《新格罗夫音乐与音乐家词典》中所描述:“间插段经常起到调整的作用,并将赋格曲带入到相关的调上,为其主题的陈述作准备。”随着赋格曲的发展成熟,间插段在连接功能基础上,还兼具有展开功能——对主题或对题乐思的材料进行模仿、模进及复对位,而材料的碎片性以及和声进行产生的张力,从而使间插段具有了展开的动力,这种展开,是一种模式化、立体化、动力性的展开。

在民族风格赋格曲的实践中,虽然间插段仍保留着连接和展开作用,但其性质已悄然发生变化:一是,位于主题之间的间插段,成为作曲家最能细腻表达他们的感受和体验的自由空间。作曲家常常巧妙地在间插段中嵌入某种富于情味或趣味的音型,从而为“图景”的表达增添生动的效果。二是,主题形象的明确以及形态的稳定,使间插段成为赋格曲在“虚实”“清浊”“刚柔”之间转换的重要部分。作曲家往往通过音区的间距调整、节律的张弛变化、织体的疏密布局,来松动主题持续贯穿造成的稳定感。尤其当间插段有较大程度的展开时,作曲家往往赋予其某种音乐情绪的推动,而让“气”得以爽快通畅地贯穿其中,并适时地铺垫主题的下一次出现,这一定程度上消融了主题与间插段之间的对立感,而使赋格曲获得浑然一体的音乐效果。由此,民族风格赋格曲的间插段,也相应地具有了“拟声性”“造型性”等新的功能和内涵,以下以实例进一步论述。

在民族风格赋格曲的创作中,表现“图景”音乐内容的一个主要视角,是对某个生活场景的模拟和描绘。而为了让场景的表现更为形象和逼真,作曲家常常在间插段这个自由的空间,以特殊的技法或音型模仿某种声效,来增添场景的气氛和效果。这也使间插段在承担连接功能的同时,还兼具有“拟声”的效果。

如林华的《g小调前奏曲、圣咏和赋格》,作曲家通过特定的写作技法,在前奏曲的“庙宇、旗幡、钟声”中描绘出叙事之景;在圣咏的“诵经声、钟鸣声、祈愿声”中渲染出心灵之境;在景和境的衬托中,铺垫出赋格的叙述之情。谱例6为赋格的第三间插段,间插段的材料取自于前奏曲及主题首部的“钟鸣动机”,随着低音声部由复调转入主调织体,“钟鸣”之声随即清晰显现,间插段摒弃理性的表述方式,而通过局部的“拟声”赋予了赋格的叙事过程的别样生趣。

谱例7为丁善德赋格曲《欢舞》的间插段。欢舞主题跳荡的旋律(见谱例3)在间插段短暂停歇,高音声部和低音声部转为弱拍的和弦和重复音,二者形成节奏重音的交错,形象地模拟了舞蹈手足律动的声效。虽然间插段仅有短暂的两小节,但在这个狭小空间的短暂拟声,却从另一个侧面极为有效地增添了欢舞场景的感染力。

间插段的造型功能,与拟声功能有异曲同工之处,均是为了使“图景”富于感性的、鲜活的生命力。所不同的是,间插段“造型”的手法和途径更为丰富,旨在从不同的侧面加强或补充主题的意象。因此,在造型性的间插段中,少见声部间模仿模进的交织缠绕,而多以音区、节奏、织体、力度等诸多音乐参数的配合,来共同塑造事物的形态或模拟事物的动态。

如谱例8为廖保生创作的赋格曲《花鼓》,在这首赋格曲呈示部,充满民族风情的主、答题分别于中、高、低音声部陈述三次后,进入赋格的第一间插段。从谱例中可以清晰地看出,伴随着力度的强弱切换,源于主题旋律的音调在高低音区频繁跳跃,此起彼伏,相映成趣。此外,加上中音声部模拟鼓点节奏的重复音,以及间插段尾部和声性织体的欢快映衬,极具表情性地营造出锣鼓喧天的热闹情景。

民族风格赋格曲表现“图景”的音乐内容,除了对场景的描绘外,还包括了对景、物之“意境”或“情境”的摹彷。而中国音乐中“境”的呈现,不是以逻辑议论或平铺直叙来获得,而如同中国的绘画、园林、建筑一样,需在层叠铺展、曲折回环中精心营造。而赋格曲“主题+间插段”的结构模式,则意外地为“境”的表现提供了契机——清晰的、明确的、实有的主题“意象”,在一次次的回环往复中,层层推出新的“境”界。而位于主题之间的间插段,则承担了“转”的作用,在“转”中化清为浊、化刚为柔、化实为虚,不断地将主题的“意象”引向“境”的纵深之处。

如谱例9为饶余燕《引子与赋格——抒情诗》中,位于再现部之前,全曲的第三间插段。在这一间插段之前,主、答题在经过呈示部的三次陈述和中间部两次陈述后,已有万理已尽、了无新意之感。故而,该间插段除了担任调性衔接和乐思展开的功能外,更重要的是,还在赋格的“图景”表达中,起了“转”的作用:首先,它的整体运行轨迹呈曲线化——由主题尾部音型延续而出的陕西碗碗腔的音调作三次向上模进,随后在高低声部的三度叠置中直转而下,并在最后化为铿锵的进行,此处也为这首赋格的最高潮;其次,间插段的速度随着乐思的进行作疾徐变化,从而在赋格曲的局部实现了情感的自然律动;再次,间插段的织体也相应地进行复调—主调的疏密调整,并由此产生音响的浓淡体验。可以说,经过间插段的巧妙一“转”,赋格曲由此“转”出一番新的意境——再现部的伊始主题弱奏的密接合应,将赋格曲推入另一片新的天地。

以上间插段所呈现出的新内涵,是民族风格赋格曲“图景”表达所特有的。它不似西方传统的赋格曲,相比主题,间插段是较为“次要”的结构成分,而与主题共同构成“图景”的整体——“图景”画面的章法布置,既需要实有的、明确的主题意象,也需要间插段对主题意象的补充、相衬和互融。而除了上述三种方式,还可见作曲家对间插段作华彩式的过渡衔接或突然地转换节奏和速度进行场景的切换等特别的处理方式。可以说,民族风格赋格曲的间插段在形态与功能上的“多样化”,与赋格“图景”表现内容的丰富性息息相关。因此,对间插段的设计构思,也成为赋格曲得以呈现感性的“图景”画面的重要环节。

(三)织体的“自由化”处理

西方传统的赋格曲中,多声部复调织体在作品中由始至终的贯穿,使主题乐思无法清晰地陈述,听众在绵密厚实、紧凑和谐的均质音响中,感受到的是一种“有规则的迷乱”。与之不同的是,中国音乐审美的最高旨趣不在于音响的结实、浑厚,而追求音乐在浓淡、虚实的变换中,在织体层面所产生的自然律动。因此,如何突破赋格曲复调织体所带来的“紧实”音响,是作曲家对赋格曲的民族化实践亟待解决的问题。从当代大多数赋格曲的创作来看,无论作曲家意图让赋格曲表现“图”中之“趣”,抑或是模拟“景”中之“境”,其中有别于西方赋格的一个共同的现象,便是将“和声性”织体融入复调织体,即通过主、复调织体的细腻转换,来松动过于紧实的音响,由此而获得音响上的浓淡变化。在具体实践中,主要包括支声复调的运用、主调织体的运用、复调织体的和声化三种方式。

支声(heterophony)亦称“支声复调”或“衬腔复调”,是复调音乐类型之一,常见于民间多声部音乐。赋格曲的各声部之间,多以对比复调构成,形成“不同而和”的织体关系。而支声复调的运用,使赋格的多个声部之间形成“主次”关系,即由一个“主要曲调”和一至三个“分支曲调”形成“和而不同”的织体关系。因此,前者产生立体化的厚实音响,而后者则有效地淡化了厚实的音响,使整体织体趋向于线性的流动。而支声复调的运用,也让赋格的声部关系更接近于民间音乐的声部表现方式,而能够更为顺畅自如地勾画出“图景”的音乐表现效果。

如谱例10段平泰创作的《赋格》,虽然全曲均以连绵的复调织体构成,但赋格的各个声部多以支声手法处理。

赋格根据京剧二黄、碰板、原板改编。从谱例的第7小节开始,对题声部与答题声部形成分合式支声;紧随其后的小连接,同样以支声复调形式写作。主题在呈示部的第三次陈述,其中主题与对题一、对题二仍为支声关系,因此虽然声部增加至三个,但各个声部间的分分合合,既避免了赋格音响的厚重感,也保留了京剧声腔的高低婉转、抑扬交错的风格和特色。

在民族风格赋格曲的创作中,常常可见在复调织体的进行过程,突然地转入主调织体,而让赋格在复调的迷乱中瞬间进入一个音响相对“清透”的空间。这个空间往往也成为赋格曲的最为传神之处——作曲家可以突出某个乐思、模拟场景之声或营造某种意境。故而它也可以自由地出现在主、答题的模仿部分、间插段以及尾声等赋格曲的任意一处。

如陈铭志《序曲与赋格曲集》的第二首,赋格曲是一首热烈的村舞。这首赋格曲织体自由,主调织体适时地以不同形态出现于赋格曲中。

谱例11为呈示部主题的最后一次陈述,作曲家在此处不拘泥于传统的对比复调陈述方式,而改用和声性织体。这样的处理方式,除了让主题音调更加清晰和突出外,更重要的是,和声性织体犹如锣鼓的衬托,使主题显得轻松活泼,充满了特殊的韵味和律动。而随后的间插段同样以和声性织体模拟笃板的轻衬,进一步加强主题所表现的“图景”——村舞的热烈气氛。

谱例12为这首赋格的尾声。

从谱例可以看到,尾声同样主要由主调织体构成,第89—91小节为和声性织体,仍为锣鼓的伴衬,随后声部的轮唱形成单声的陈述,第95小节两个声部的八度叠置,以突然的强奏进入,犹如一场欢庆热烈的收场。尾声整体摒弃了复调的织体,因此得以酣畅淋漓地展现“村舞”的场景并渲染之。

在民族风格赋格曲的尾声,为了营造某种氛围的结束或某个意境的消逝,而转入“和声性”主调织体的陈述,可谓是俯首皆是。

赋格曲的织体之“浓”,是由复调织体的“和声化”来实现的,即在“厚实”的多声复调旋律基础上,进一步在其中的一个或几个声部叠入和声性织体,而使复调旋律的整体音响更为饱满。这样的织体处理方式,让乐思在粗犷有力的进行中,加强和突出高潮,从而营造出某个“场景”的浓厚氛围或形成某种情感的跌宕气势。

谱例13为张旭东《京戏印象——序曲与赋格》中,位于中间部主题密接合应之后的展开部分。

从第36小节开始,低音声部密接合应的乐思织体加厚为八度,第40小节间插段的进入,高音声部和中音声部也随之化为八度的进行,浓厚的音响在高低音区的持续缠绕,逐渐将音乐推向赋格全曲的最高潮的同时,也制造了一个开阔通畅的意象空间。

整体而言,民族风格赋格曲织体在主、复调之间疏密相间,犹如中国的水墨画一般,形成音响上的浓淡、虚实变化。这样的变化,让我们可以从织体层面感受到一种特殊的律动——“图景”表达中不可或缺的一种可感知的、可体验的生命的律动。而织体的灵动,也使“图景”的表达情致化了。

(四)结构的“整体化”

民族赋格曲在结构上的“整体化”特征,指的是赋格全曲的贯通一体,这与西方赋格曲的“整体”有着本质的不同。西方赋格的整体,是主题模仿部分与间插段在逐次交替的推进中,在其内部以块状交叠组成的立体化的整体。故而在整体的内部是有边界的,这个边界一方面缘于主题与间插段之间的终止式分隔;另一方面由材料形态的差异——有完整乐思的主题模仿部分,和碎片的动机展开的间插段——所产生的。而赋格曲内部过多的分隔,显然不利于赋格曲内部的气韵畅通。因此,作曲家尽可能地通过“化分为合”,来消弭这个边界。其中,较为常见的做法,是通过“融合”主题与间插段,以及“整合”中间部与再现部,而使赋格曲的内部形成通畅流动的“整体”。

在西方传统赋格曲的主题结束处,或间插段的结束处,常常有和声的终止式把主题与间插段清晰地隔开。而在民族风格赋格曲的创作中,为了赋格全曲的连贯和通畅,主题和间插段常呈现出融合的状态,亦即间插段这一结构并不是孤立存在的,而是对主题乐思的进一步延展,在延展中或强化、深化主题,或柔化主题的意象,为下一次主题陈述的情境作音乐上的铺垫。

谱例14为陈铭志《序曲与赋格曲集》第十首赋格,位于中间部两次紧接模仿主题陈述后的间插段。

从谱例可以看出,该间插段主要担任由中间部g角主题向再现部b角调主题之间的调性衔接功能。而在音乐材料的处理上,间插段则是对主题和对题乐思的进一步扩充、衍展,并将主题乐思引向收束。间插段在这里不似一个独立的结构,而与主题共同形成一个密不可分的整体。

而谱例15汪立三《他山集》第五首“山寨”,再现部一开始的主题及紧随其后的间插段,与谱例11的写作手法相似,间插段仍由主题及对题的乐思延续而出,并主要对主题的A材料进行展开,其中仅在第79小节的低音声部,和第81、82小节的高音声部渗入对题中的b、c材料。材料的统一使得间插段的整体音乐一气呵成,并与主题的音乐形象相互融合。这样的处理方式,消弭了主题与间插段之间的边界感,使它们不再是相互对立的关系,而融合为一个统一的整体。

在西方赋格曲的中间部和再现部,音乐的展开有赖于主、答题在调性上的逐次深入。而主、答题与间插段的频繁交替,会使赋格的中间部和再现部,在断断续续的叠合中产生迷乱之感。而在当代民族风格赋格曲的创作中,作曲家则尽可能地避免乐思过多的接续和断裂,让主题的每一次回环反复,形成情、景、境的层递推进,每一个层次之间的衔接相互照应,一气呵成。因此,在赋格的中间部和再现部常呈现出以下几个特点:一是主题陈述次数的减少;二是主、答题常成对或成组出现,或以密接合应的形式,而形成几个主题乐思的“意象群”;三是中间部和再现部的“非主题模仿部分”篇幅较大,如安排有较大程度的间插段展开,或是有较长的尾声等。从上述几种结构的处理手法,可以看出作曲家有意地“整合”中间部和再现部中主题与间插段,以减少它们交替的次数,使民族风格赋格曲的音乐在尽可能的气韵舒畅的流动中,获得浑然天成的整体感。

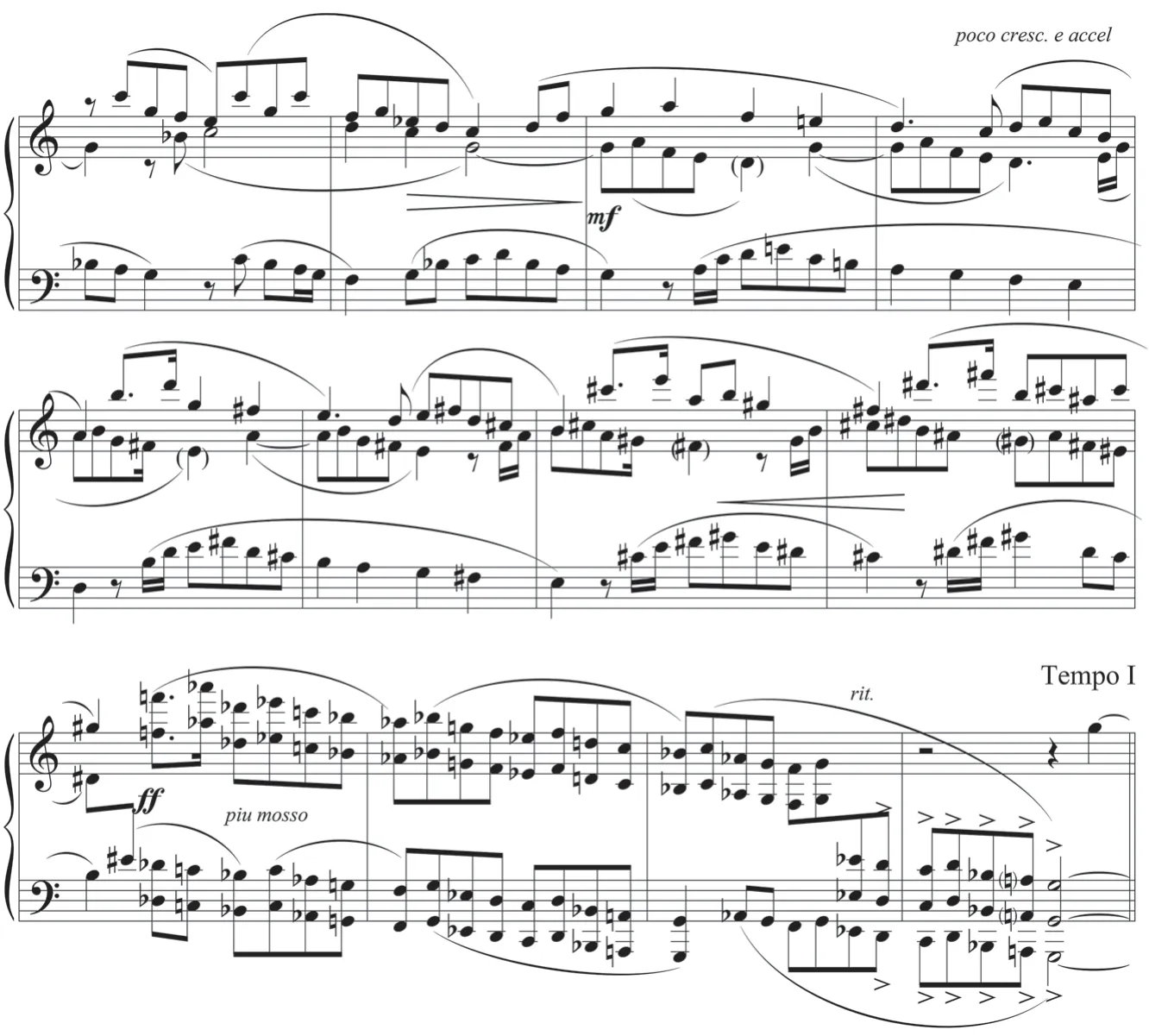

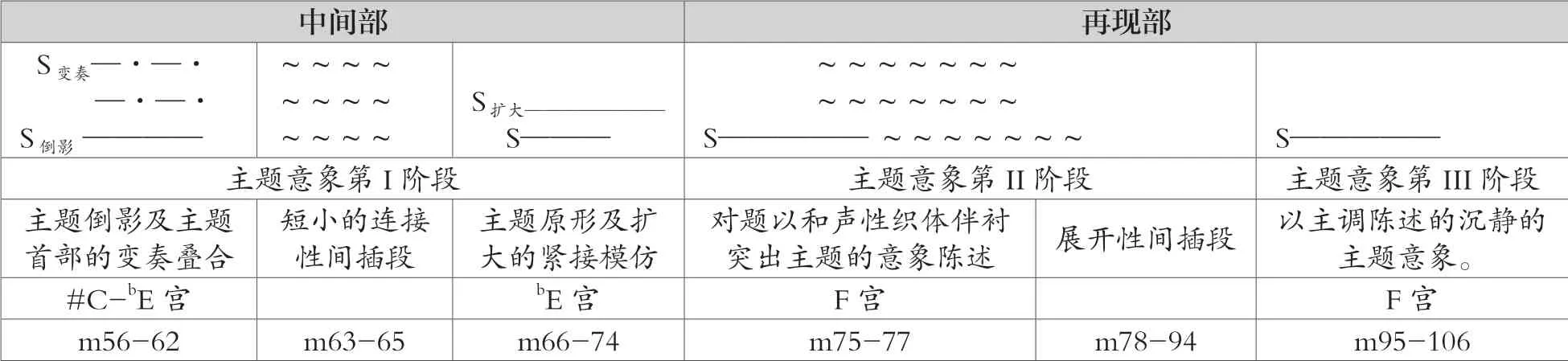

图例1.汪立山《他山集》之二“图案”

图例2.汪立山《他山集》之五“山寨”

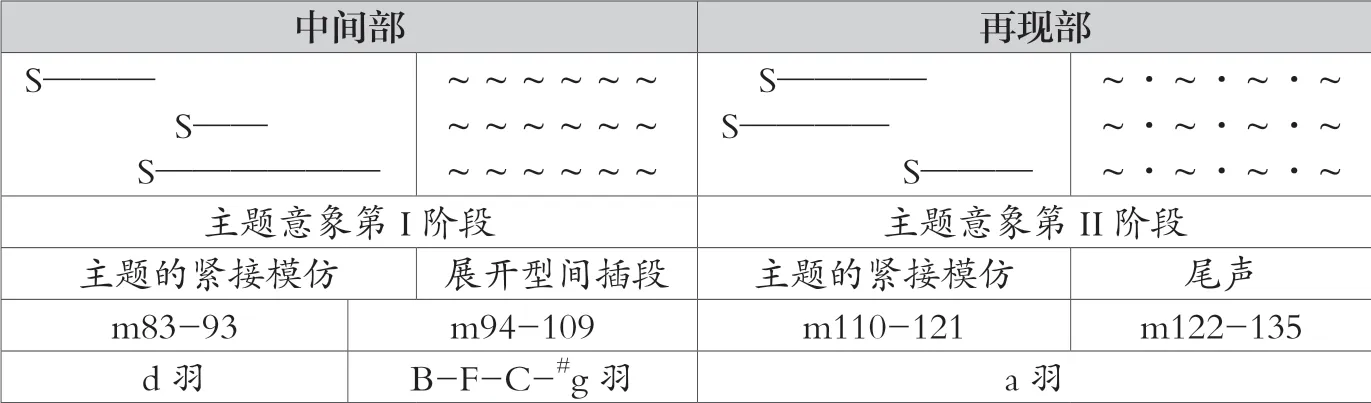

图例3.陈铭志《序曲与赋格曲集》第十首

图例1和图例2为汪立三《他山集》第二首“图案”与第五首“山寨”的结构图。其中“图案”的中间部主题和答题连续陈述两次后,即转入大段的“展开性”间插。再现部同样主答题连续陈述后接入尾声。而第五首“山寨”,中间部主要由主题的倒影叠合紧缩变奏,以及原型与扩大形式的密接合应两个意象群构成,而它们之间短小间插在担任调性连接的同时,还层递了音乐的情绪,使两个主题意象群在动静的变化之间既相得益彰,又形成音乐情感的层次蓄积。而再现部则在一次的主题陈述后,即接续入大段的“展开性”间插段,它们共同完整地完成一次“意象”的陈述后,被赋格曲带入新的情境——主题在最后转入主调性的陈述,在赋格的尾部营造出沉静、悠远的意境。可以看出,这两首赋格的中间部和再现部,均由“主题群”及一次间插或尾声构成,而间插段出现次数的减少,以及与主题的“融合”,使赋格中间部和再现部整合为两个主题的“意象群”,这避免了主题与间插段多次交替产生的断续感,而使赋格的音乐得以在气韵舒畅的状态中联络成篇。

而图例3为陈铭志《序曲与赋格曲集》的第十首赋格,这首赋格曲在中间部虽有两次间插段间隔,但从其音乐发展过程实则可整合为两个阶段,每一阶段均由主、答题或主题群的展开(间插段)构成,再现部也以同样的主题融入间插,尾声融入主题的方式,使赋格的中间部和再现部的三个主题意象群在循环往复中贯穿为一个息息相通的整体,如移步换景一般徐徐展开“图景”的画卷。

可以说,主题与间插段的融合,以及中间部和再现部的整合,在结构上推进了赋格全曲的整体之“合”。这也从更高的层面,将主题的形象、主题进入的方式及次数、间插段的设计、织体的形态、声部的数量、尾声的样式、乃至节奏的变化、表情记号的安排等各个因素纳入其中。反之,各个因素之间的和谐调配,以及整体结构的贯通融合,也共同为赋格实现“图景”的音乐内容的表达提供了可能。

四、“格律”与“图景”之间的矛盾调和

到此,回到前文提出的设问,即西方理性形式的赋格,如何实现民族化,以及在多大程度上可以实现民族化的问题。从目前的创作实践来看,赋格的“格律”形式和“图景”的音乐内容之间的矛盾,在一定程度上是可以调和的。其中的关键,在于作曲家对赋格“格律”形式的把握,而这也使作曲家在处理“格律”与“图景”的矛盾方式中,显示出两种主要的创作倾向和思路:

一是,将“图景”的表现元素镶嵌于“格律”之中。这在第一类以中国调式、和声创作的“中式”赋格曲中更为常见。在这类赋格曲中,作曲家更加倚重遵循西方赋格的“格律”形式,其矛盾的调和方式主要以“意象”取代“抽象”,来弱化格律的逻辑性。这个意象既透过局部——主题、对题的细腻造型来表达;也通过各个结构细部——间插段、尾声的进一步加工修饰,共同组合成一个完整的意象整体。有趣的是,为了使赋格所表达的“意象”更为鲜活和生动,作曲家常常对一、两个富于特征的音调、节奏或音型进行拟声性和造型性的处理,而使赋格形象地模拟出某个场景和气氛。因此,这类赋格曲表现了对意象的深度挖掘,赋格也由一种抽象的“模式化”情感,转而富于“图景”之意趣。

二是,赋格曲的“图景”的表达超越于“格律”之上。这种方式多见于第二和第三类“中西合璧”的赋格曲。在这类赋格曲中,作曲家则是从“图景”的表达出发,来重新审视赋格的“格律”,其矛盾调和的方式是通过融通赋格的内部结构而获得“图景”的整体意象。因此作曲家在赋格的结构细节上有更为大胆的处理:一方面,对赋格各个结构层级——主题与间插段的融合、以及中间部与再现部的整合,来完善和丰富主题的意象,而使主题的逐次再现,化为层层铺叠展开之“境”。这便调和了赋格主题与间插段因频繁交替,而打断“图景”的整体气韵流动之间的矛盾。另一方面,作曲家在赋格传统的对比、模仿织体基础上,灵活渗入支声复调以及和声性织体,从而调和了厚实的复调织体与“图景”画面的浓淡、虚实表现之间的矛盾。因此,这类赋格曲的创作主旨不是让人联想到某个场景和气氛,而是从精神层面传递“图景”的内在神韵。

结 语

借用汪立三《他山集》的标题所寓意的“他山之石,可以攻玉”——赋格的“格律”犹如一块他方山上的“佳石”,它经过每一位中国作曲家的细细雕琢,逐渐成为光洁温润、玲珑剔透、具有生命气息的美玉。如同玉石千变万幻的纹理一样,每一首赋格在旋律细节、技法形式、表现内容上都是独一无二的,它们的共同之处,在于每一首赋格在表达“图景”的音乐中,都展现着生命所特有的张力和韵律——这是中国音乐独特的美,而这种美,恰是作曲家赤诚的民族之“心”所赋予的。如汪立三所说:“有理想的中国作曲家,从来都是把发扬民族音乐以自立于世界文化之林作为自己的任务。”可以说,当作曲家用“心”将生命的感受、体验和表现融入格律,突破格律,并超越格律,终而“格律”与“图景”在碰撞中,便共同擦出了生命的灿烂火花。