敦煌俗文学故事《伍子胥变文》的叙事学分析

王 睿 窦佳琪

(1.吉林大学,吉林 长春 130012;2.内蒙古科技大学,内蒙古 包头 014030)

一、叙事学与敦煌俗文学

(一)敦煌俗文学

敦煌俗文学的界定最早可以追溯到1916 年,日本汉学家狩野直喜在其作品《中国俗文学史研究的材料》中提出了“俗文学”的概念[1];此后,胡适将敦煌卷子中的文学作品定名为“俗文学”,并且在作品《白话文学史·自序》中说明了俗文学资料的重要性;自20 世纪20 年代以来,郑振铎不断深入研究敦煌俗文学的相关内容,并发表了《巴黎国家图书馆中之中国小说与戏曲》《敦煌的俗文学》等文章,展示了敦煌俗文学的价值,并且指出敦煌俗文学并非敦煌文学的全部,“敦煌俗文学”一词才逐渐为世人所用。

按照郑振铎在《中国俗文学史》中给出的定义,俗文学“就是通俗的文学,就是民间的文学,也就是大众的文学。换一句话,所谓俗文学就是不登大雅之堂,不为学士大夫所重视,而流行于民间,成为大众所嗜好,所喜悦的东西。敦煌俗文学在中国文学史上的地位举足轻重,它包括了敦煌歌词、诗歌、变文、话本小说以及敦煌赋五大类艺术形式,具有重要的研究价值[1]”。

(二)叙事学

叙事学是在结构主义基础上发展起来的对叙事文本进行研究的理论[2]。自20 世纪60 年代以来,有关叙事学的理论就开始在法国文学研究领域岀现,例如, “叙述符号学”“叙事语法”等。而叙事学一词首次出现是在法国国立科学研究中心研究员托多洛夫1969 年出版的《〈十日谈〉语法》中,书中说道:“……这门著作属于一门尚未存在的科学,我们暂且将这门科学取名为叙事学,即关于叙事作品的科学。”[2]

进入80 年代,叙事学的相关理论开始被逐步介绍到中国。1986—1992 年间,中国不断对西方具有代表性的叙事理论作品进行翻译,并且在叙事学理论本土化方面取得了许多成果,例如陈平原的《中国小说叙事模式的转变》、罗钢的《叙事学导论》、杨义的《中国叙事学》等[2]。此外,学者们也尝试运用西方的叙事分析体系对具有中国特色的文学作品进行叙事分析,进一步推动了叙事学理论的本土化。

(三)叙事学分析于敦煌俗文学故事的适用性

1.叙事学的研究对象

叙事学是研究叙事文的科学,在《叙事学》中,胡亚敏采用分类比较的方法为我们界定了叙事文的定义,她将文学划分为叙事文、戏剧文学和抒情诗三类并进行比较:与戏剧文学相比,二者虽然都拥有故事情节,但叙事文存在叙述者以及以叙述者为中心的一套叙述方式;与抒情诗相比,它们都拥有叙述者,但叙事文拥有较为完整的故事情节。通过比较,我们可以得到叙事文的特征,即叙述者按一定叙述方式来传达给读者的一系列拥有完整情节的事件。

2.敦煌俗文学故事可用叙事学分析

敦煌俗文学故事需要满足的条件是:1. 必须是敦煌俗文学 2. 必须是故事;前文中已经对敦煌俗文学的定义进行了说明,即敦煌歌词、诗歌、变文、话本小说以及敦煌赋五类艺术形式,接下来将对这里的“故事”进行界定。

金荣华曾明确指出:“每一个故事必包含一个或一个以上的情节单元。”情节单元包含人物、情节、环境三个基本因素,如果缺少了任意一个因素,那就不能称为一个完整的情节单元。因此,人物、情节与环境亦是故事的三个基本要素,如若不能同时具有以上三个要素,那么就不能构成一个故事,只能被称为事件。

敦煌俗文学故事虽多半简洁短小,情节偏于简单,但其具有“故事”的基本条件,即人物、情节、环境,除此之外,敦煌俗文学故事还包括主角内心矛盾与冲突、作者创作作品的目的以及给读者的启发等。这即意味着,敦煌俗文学故事满足前文中叙事文的特征,可以作为叙事学分析的材料。

二、《伍子胥变文》的叙事学分析

(一)情节

1.《伍子胥变文》的情节构成分析

情节是故事结构中的主干,是人物、环境的支撑点,情节又可分为三个层次,最底层为功能,中间层次是序列,最高层为情节[3]。接下来将从功能和序列两个方面剖析文本。

(1)功能

功能是叙事文结构分析的一个基本概念,是故事中最小的叙事单位[2]。俄国的民俗学家普洛普最早将这一概念从人类学引入文学文本研究。

他举例说:

1.沙皇赠给好汉一只鹰,鹰将好汉送到了另一个王国;

2.老人送给苏钦科一匹马,马将苏钦科驮到了另一王国。3.巫师赠给伊万一艘小船,小船将伊万载到了另一王国。4.公主赠给伊恩一个指环,从指环中出了的好汉们将伊万送到了另一个王国。

在上述例子中,角色不断地发生变化,但是基本的动作并没有变化,这些动作就是我们所说的“功能”。

显而易见,在敦煌俗文学故事中“功能”是必不可少的。

在《伍子胥变文》中,如:

“……观君艰辛日久,渴乏多时,不可空肠渡江,欲设子之一餐,吾家去此往返十里有余,来去稍迟,子莫疑怪。……”

其文字叙述很长,但其实功能就是鱼人归家为伍子胥取食。又如:

“……梁王闻吴军欲至,遂杀牛千头,烹羊万口,饮食堆如山岳,列在路边,帐设铺施。……”

其功能则是梁王烹牛宰羊讨好伍子胥。

普洛普还提出,“功能由其在情节发展过程中的意义来确定”,也就是说,功能的意义是依赖语境的,梁王烹牛宰羊讨好伍子胥的目的可以是祈求生路,也可以是欢迎盟军,只有通过上文语境“即发天兵,讨伐梁帝”,我们才能够确定其目的为前者。

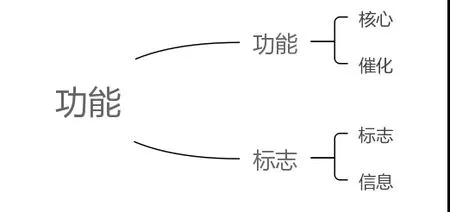

除此之外,罗兰·巴尔特还将功能做了更加细致完备的分类,他将功能分为两大类,即为分布类(功能)与结合类(标志),如下图所示:

这里我们主要讨论分布类。核心功能也就是情节的既定部分,它在故事中十分重要,能够决定情节的走向。如《伍子胥变文》中:

“……楚王使狱中唤出仵奢、子尚,处法徒刑。……遗语已讫,便即杀之。父子二人,同时诛戮。楚王出敕,遂捉子胥处,若为? ……”

便为核心功能,如若楚王没有诛杀伍子胥父兄并且下令捉拿伍子胥,那么就不会有后续伍子胥逃亡、复仇的一系列行为。也就是说,若抽掉了核心功能,剧情就无法继续发展。

催化功能则起着填充、修饰、完善核心功能的作用。它在叙述上起着加快或减慢话语速度的作用,有时甚至能够阻碍事件的发展。如《伍子胥变文》中伍子胥逃亡路中叩门乞食遇其阿姊以及遭外甥追击下咒阻拦都属于催化功能。

《伍子胥变文》中存在着大量催化功能,为的是体现逃亡路途艰险以及伍子胥复仇之决心,使情节更加跌宕起伏,叙事更加曲折、生动、形象。

(2)序列

序列是由功能组成的完整的叙事句子,通常具有时间和逻辑关系。序列又可分为基本序列和复杂序列[2]。

所谓基本序列,便是只由三个功能组合而成的序列,这三个功能通常为起因、过程、结果。如《伍子胥变文》中,父兄被杀、祸及自身为起因;逃亡吴国、四处征伐为过程;成功复仇为结果。这便是最基本的序列,基本序列又可通过不同的方式结合,形成复杂序列。按照结合方式的不同,复杂序列可以分为链状、嵌入和并列。顾名思义,链状序列即一个序列的结尾便为下一个序列的开头;嵌入序列意为将一个序列嵌入另一个序列之中;并列序列就是将同一层次的序列借助某种相似点作平行连接。

就《伍子胥变文》来看,其主要结构多以链状序列串联,如:

楚平王本为子择妇,却自纳为妃(起因)—伍奢直言进谏,楚平王震怒(过程)—伍子胥父兄被杀,心怀仇恨,被迫逃亡(结果)

而这个序列的最后一个功能便是下一个序列的第一个功能:

伍子胥心怀仇恨,被迫逃亡(起因)—吴王收留,伍子胥心怀感恩,辅佐吴王治理吴国(过程)—伍子胥复仇成功,继续效忠吴国(结果)

但其在内容补充上也使用了嵌入序列,如在前文所说“吴王收留,伍子胥心怀感恩,辅佐吴王治理吴国”与“伍子胥复仇成功,继续效忠吴国”之间,故事插入了复仇过程的序列:

伍子胥发兵讨楚(起因)—伍子胥指挥有方,十战九胜(过程)—伍子胥大战得胜,取楚平王骸骨施刑,祭奠父兄(结果)

如此链状序列与嵌入序列相结合,既使故事具有条理性和连贯性,又做到了故事内容丰富、情节饱满;既完整通畅地叙述了伍子胥逃亡复仇的故事,又充分地表现出了逃亡之路的曲折艰险,使得故事叙述更加形象、生动。

2.《伍子胥变文》的情节组织原则

情节的组织原则是指序列组合为情节的规律[2]。主要有两大原则,一是承续原则,其主要包括时间连接、因果连接和空间连接;二是理念原则,包括否定连接、实现连接和中心句连接。

在《伍子胥变文》中,既有承续原则又有理念原则的应用,二者中最典型的分别为时间连接与否定连接。

首先,故事由楚王纳为子妇为妃,伍子胥的父亲伍奢诤言直谏,却被处以严刑,伍子胥也因此被追杀。到逃亡路上遇到的许多人(打纱女、阿姊、娘子等)并且衍生出一系列剧情,这些配角以及剧情都在凸显伍子胥这个“主角”报父仇的决心。然后写伍子胥逃到吴国,借由吴国的兵力打败楚国;最后写到吴王的儿子夫差即位,却不听老臣言,伍子胥因之被杀,越国见吴国主要支柱已无,便出兵攻打吴国。整个故事按照时间的先后顺序排列,没有回想、倒叙的手法,使用了承续原则中的顺时时间连接。

从理念原则的角度来看,故事又运用了否定连接。否定连接即序列逐步向对立面过渡,可以是由顺境下到逆境,也可以是由逆境转入顺境。在《伍子胥变文》中,

“……南有楚国平王,安仁(人)治化者也。王乃朝庭万国,神威远振,统领诸邦。……楚之上相,姓仵(伍)名奢,……伍奢乃有二子,见事于君。小者子胥,大名子尚。一事梁国,一事郑邦,并悉忠贞,为人洞达。……”为顺境;

“……楚王太子,长大未有妻房。……大夫魏陵启言王曰:“臣闻秦穆公之女,年登二八,美丽过人。……”遂遣魏陵,召募秦公之女。……其王见女,姿容丽质,忽生狼虎之心。魏陵曲取王情:“愿陛下自纳为后。……”伍奢闻之,忿怒,……楚王使狱中唤出伍奢、子尚,处法徒刑,……, 楚王出敕,遂捉子胥处,……”为逆境;

“……子胥捉得魏陵,脔割捥取心肝,万斩一身,并诛九族。子胥唤昭王曰:“我父被杀,弃掷深江。”遂乃偃息停流,取得平王骸骨。并魏陵昭帝,并悉总取心肝,行至江边,以祭父兄灵。……”又为顺境;

“……王赐子胥烛玉之剑,今遣自死。子胥得王之剑,报诸百官等:“我死之后,割取我头,悬安城东门上,我当看越军来伐吴国者哉!” ……”又为逆境。

这种由顺境与逆境交错的情节表现,让整部作品高潮迭起,情节充满戏剧性,最后伍子胥被赐死的桥段,更是让人充满愤慨之情。

(二)环境

1.《伍子胥》变文的环境呈现方式

通常我们认为环境是完全客观的,它包含了三大要素:自然环境、社会背景、物质产品。它们在叙事文中的呈现方式不尽相同,胡亚敏的《叙事学》中根据环境在故事中的地位和形态列举了三组对应的表现形式,即支配与从属、静态与动态、清晰与模糊,在这里我们主要从前两个方面对《伍子胥变文》进行分析。

从支配与从属的角度来看,通常情况下,情节在叙事文中占有主导地位,但以人物为中心或以环境为主体写成的故事也十分常见。若故事中的环境所占比例超过人物和情节,那么便属于支配式的环境;反之,若环境所占比例小于人物和情节,那么便属于从属式环境。很显然,在《伍子胥变文》中,虽然有为数不少的环境描写,但其所占比例远低于情节与人物,因此,《伍子胥变文》中环境的呈现方式属于从属式环境。

从静态与动态的角度出发,首先,这里所说的静态与动态是就环境在故事中的空间位置而言的。静态环境指的是故事在唯一的地点发展,动态环境则是指故事中人物所处的环境不停地变动。在《伍子胥变文》中,故事以伍子胥的经历为线索进行环境转换,由楚国到山涧再到颍水、川中、吴江、吴国,到了吴国之后又借用吴国的兵力攻打楚国。这种便是典型的动态环境——随着人物的行踪,背景地点不断发生改变。

2.《伍子胥变文》的环境类型

根据环境在故事里的功能,以及它和情节与人物的关系,我们将其分成三种类型:象征型环境、中立型环境以及反讽型环境。象征型环境与人物、行动关系密切,具有较明显的内涵;中立型环境与情节完全无关,只用作标志地点;反讽型环境与人物的行为不和谐或相对立。

《伍子胥变文》中存在大量的环境描写,在逃亡过程中,伍子胥看到的不断变化的地貌、风景,无一不体现了他面临的恶劣环境,属于典型的象征型环境。如:

“唯见江鸟出岸,白露鸟而争飞;鱼鳖纵横,鸬鸿芬泊。又见长洲浩汗,漠浦波涛,雾起冥昏,云阴叆叇。树摧老岸,月照孤山,龙振鳖惊,江沌作浪。……”

“至漭荡山间,石壁侵天万丈,入地腾竹纵横。遥望松罗,山崖斗暗,虫狼离合,百鸟关关,……”

这些环境描写都具有表现人物心理、体现人物处境的作用。

除此之外,《伍子胥变文》中还存在着许多象征型环境,这些环境通过伍子胥所看到的,它们将伍子胥所经历的恶劣环境与艰苦条件得到更加透彻的体现,使人物形象更加丰满立体,让人物内心的情感充分地展现在读者面前,让读者更加真切地感受情节的发展与人物内心的想法。

(三)人物

叙事学理论中包含多种人物理论,形成了不同的分类方式。根据胡亚敏的《叙述学》,我们将关于人物的分类分为特性论和行动论两种。

1.从行动论角度分析《伍子胥变文》中的人物塑造

从行动论角度出发,普洛普根据人物执行动作的情况将人物分为七种角色:对头(加害者)、赠予者(提供者)、相助者、公主要找的人物及父王、派遣者、主人公、假冒主人的行动者。但是,在这种分类模式下,某一角色可能由多个人物担任,同一人物也可能担任不同角色。因此,格雷马斯在普洛普分类的基础上根据不同角色的功能将叙事作品里的角色分成三对,它们分别是主角与对象、助手与对头、支使者与承受者。

在《伍子胥变文》中,主角为伍子胥,其追求的对象为获得重用以及为父兄报仇;打纱女、阿姐、妻、渔人是助手,楚平王、吴王夫差是对头;支使者即动力是为父兄报仇以及获得重用,承受者是伍子胥本人。

2.从特性论角度分析《伍子胥变文》中的人物塑造

美国叙事学家查特曼《故事与话语》中坚持人物是由特性构成的观点,他将特性界定为相对稳定持久的个人属性。就如《伍子胥变文》中,伍子胥就是一个“忠臣”,这便是他的人物特性。但是,相同特性的人物也可能具有不同的行为表现,因此查特曼提出的概念具有局限性。因此,福斯特和埃温分别对其进行了进一步的补充分类,在这里我们将根据埃温的轴线法对《伍子胥变文》中的人物塑造进行分析。

为了避免过于简单,埃温在《叙事文中的人物》一书中提出了一种依照“一个连续体上的各个点”来表示的人物分类法,将人物分成三种轴线:复杂性、发展以及对内心生活的深入。我们这里主要针对复杂性轴线对伍子胥这个人物形象进行分析。

复杂性轴线讲的从人物单一的性格特征逐渐变得复杂化,或者说是围绕着一个主导的特性逐渐发展其他特性来塑造这个人物。

在《伍子胥变文》中,伍子胥的主导特性是“忠臣”,之后随着剧情的发展,他不断发展出新的人物特性,使人物形象不断复杂化:父兄被楚王所杀时,产生了仇恨的特性;逃走过程中,产生了不安、吴国收留他,产生感激之情、夫差继位后听谗言,产生无奈。

这些特性随着剧情不断被发掘出来的同时,伍子胥这个人物形象也随着剧情逐渐变得丰满、栩栩如生起来。《伍子胥变文》根据复杂性轴线来塑造人物形象,让读者随着阅读的深入逐渐了解伍子胥复杂的人物形象,贴近读者的接受心理,更加真实、生动地向读者展现了一个恩怨分明、有情有义的伍子胥形象。

三、结语

敦煌俗文学故事虽然情节多半趋于简单,但具备了叙事文的条件,其中的《伍子胥变文》更是变文叙事艺术的典范之作。本文从叙述学的角度切入,参照胡亚敏《叙事学》中的理论框架将敦煌俗文学故事《伍子胥变文》按照情节、环境、人物的顺序系统地进行分析,挖掘出其独特的叙事艺术,有利于敦煌俗文学的研究与传播。