主观社会经济地位对老年人抑郁症状的影响

琚号杰,孙晓杰,刘新雨

1山东大学齐鲁医学院公共卫生学院卫生管理与政策研究中心,山东济南,250012;2国家卫生健康委员会卫生经济与政策研究重点实验室(山东大学),山东济南,250012

随着社会经济的快速发展,人民生活水平日渐提高,医疗技术水平不断进步,生育率和死亡率呈下降趋势,致使我国老年人口在总人口中所占比重呈增长趋势,人口老龄化问题日趋严重[1]。根据联合国的定义,某国家或地区60岁及以上人口占总人口比重达到10%就可判定该国或地区进入老龄化社会[2]。国家统计局数据显示,截至2019年底,我国60岁及以上老年人口已达 2.54 亿人,占总人口的比重高达18.1%。进入老年期后,老年人由于生理机能的日渐衰退,成为各种疾病的易感人群。根据中国健康与养老追踪调查数据,我国有40%的老年人有较高程度的抑郁症状[3]。此外,现代临床医学研究发现,70%-80%的老年性疾病与其心理健康状况有关[3]。因此,预防老年人心理健康问题的产生以及改善老年人心理健康状况尤为重要。

医疗服务对老年人心理健康的改善虽有一定作用,但却存在“滞后性”,而非医疗的个人性、社会性因素对老年人心理健康的影响更具有预防性和持久性[4]。在众多影响老年人心理健康的因素中,社会经济地位这一因素得到了广泛关注。大量研究表明,老年人的社会经济地位对其心理健康有显著的正向影响[5-6]。国外一些研究表明,主观社会经济地位是社会经济地位的一个重要补充维度,其对心理健康的预测作用大于由收入、受教育程度、职业地位衡量的客观社会经济地位[7-8]。目前,国内虽有一些主观社会经济地位与心理健康之间关系的相关研究,但研究对象多以大学生、中学生、城市劳动者为主[9-11],以老年人为研究对象探讨主观社会经济地位与心理健康之间的过程机制的研究相对较少。

社会心理指人们在日常社会活动中表现出来的各种心理活动现象,是一种非系统的、不定型的、自发形成和低层次的社会意识[12]。已有研究一般以幸福感、愉快、开心等指标来综合反映社会心理状况[3,13]。在实证研究层面,已有研究表明,不同人群的社会经济地位与其社会心理状况,以及社会心理状况与心理健康之间存在着一定的关系[14-15]。代际情感支持指子女为照料父母日常生活而投入的时间和精力,表现为与父母进行沟通交流、关注父母精神需求等[16]。也有研究表明,老年人的社会经济地位与其所获得的代际情感支持,以及代际情感支持与心理健康之间存在着一定关系[17-18]。在理论研究层面,最新的安德森卫生服务利用行为模型较为清晰地阐释了个体社会经济地位与健康之间的关系。该模型由环境因素、人群特征、健康行为、健康结果4个部分组成[19],认为环境因素和人群特征会决定健康行为,健康行为又会决定健康结果,环境因素和人群特征会直接影响居民的健康结局。本研究将健康行为作为中介变量探讨人群特征与健康结果之间的关系(其中健康行为包括社会心理状况变量和代际情感支持变量,人群特征包括主观社会经济地位变量,健康结果为抑郁症状),以期为减少老年人抑郁症状的发生以及精准促进老年人的心理健康提供参考依据。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

本研究利用2018年中国家庭追踪调查数据,研究对象为60岁及以上的老年人。排除有语言及思维能力障碍者以及对所选测量指标回答为缺失值者。最终纳入研究对象6880人。由于样本量较大,本研究通过样本随机分组功能将数据清理后的6880份样本随机分成两组。第一组样本量为3483人,用于前期模型的构建、数据的分析等;第二组样本量为3397人,用于对所构建的结构方程模型进行稳健性检验,以验证通过第一组样本量得出的结论。

1.2 研究变量

1.2.1 抑郁状况。本研究采用由美国国立精神卫生研究院Radloff编制的抑郁自评量表中的部分条目测量抑郁状况[20-21]。章婕等人在验证该量表在我国城市不同年龄组人群中的适用性时,测得该量表的Cronbach's alpha为0.900[21]。在中国家庭追踪调查问卷中共有8个来自于抑郁自评量表的条目。在本研究中,抑郁指标的Cronbach's alpha为0.801,内部一致性信度较好,KMO值为0.825,Bartlett检验显著性水平小于0.001,结构效度较好。对这8个条目进行探索式因子分析,待模型达到理想状态后,最终纳入4个因子,即“我感到情绪低落”“我觉得做任何事情都很费劲”“我的睡眠不好”“我感到悲伤难过”。将选项“几乎没有”到“大多数时候有”依次赋值4-1分。数值越小,说明老年人抑郁症状越严重。

1.2.2 主观社会经济地位。老年人的主观社会经济地位(subjective socioeconomic status, SSS)通过 “您给自己收入在本地的位置打几分?”和“您给自己在本地的社会地位打几分?”两个问题来测量。选项1表示很低,选项5表示很高。数值越大,说明老年人主观社会经济地位越高。

1.2.3 社会心理状况。通过查阅相关文献[3,12],老年人的社会心理状况(social-psychological status, SP)可以通过中国家庭追踪调查问卷中的“您有多幸福?”“我感到愉快”“我生活快乐”3个问题来衡量。“您有多幸福?”的评分中0分表示最低,10分表示最高,将其平均五等分并为其赋值,1表示非常不幸福,5表示非常幸福。对“我感到愉快”“我生活快乐”的选项“几乎没有”到“大多数时候有”依次赋值1-4分。这3个问题回答选项的数值越大,说明老年人社会心理状况越好。

1.2.4 代际情感支持。代际情感支持(intergenerational emotional support, IES)通过中国家庭追踪调查问卷中的“过去6个月,您与您的子女关系如何?”“过去6个月,您见到子女的频率?”及“过去6个月,您通过电话、手机短信、信件或电子邮件与子女联系的频率?”这3个问题来测量。对第一个问题的评分中1表示很不亲近,5表示很亲近。对后两个问题的评分中1表示非常不频繁,5表示非常频繁。这3个问题回答选项的数值越大,说明老年人获得的代际情感支持越多。

1.3 统计学方法

采用SPSS 22.0进行描述性统计分析和Pearson相关分析。运用AMOS 23.0进行探索性因子分析及构建老年人主观社会经济地位与其抑郁症状之间关系的结构方程模型,采用系数乘积法、非参数百分位Bootstrap法、偏差校正非参数百分位Bootstrap法进行中介效应检验[22]。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

在前期模型构建中纳入了3483例样本,其中男性占50.90%;60-69岁组占65.81%,70-79岁组占28.28%,80岁及以上组占5.91%;居住在乡村者占50.88%,居住在城镇者占49.12%;受教育程度为文盲/半文盲的占43.84%,小学的占24.81%,初中的占19.21%;农业户口者占69.28%,非农业户口者占30.72%;婚姻状况为在婚的占82.66%,丧偶的占15.49%,离婚的占1.21%。

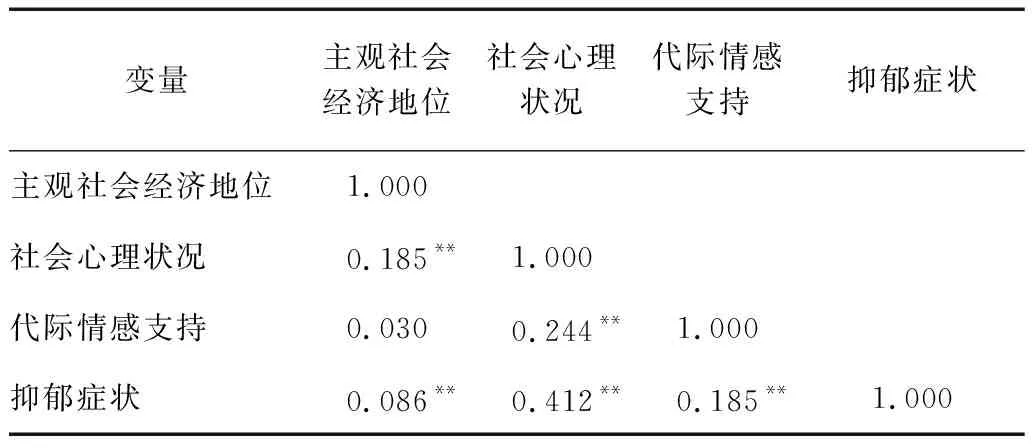

2.2 老年人主观社会经济地位、社会心理状况、代际情感支持与抑郁症状之间的相关性分析

老年人主观社会经济地位、社会心理状况、代际情感支持与抑郁症状之间的Pearson相关系数如表1所示。相关系数r在0.030至0.412之间,各潜变量之间不存在高度相关现象。另外,老年人的主观社会经济地位、社会心理状况、代际情感支持的方差膨胀因子分别为1.036、1.100、1.064,均小于10,说明这3个潜变量之间不存在多重共线性问题。

表1 主观社会经济地位、社会心理状况、代际情感支持与抑郁症状间的相关性分析

2.3 老年人主观社会经济地位与抑郁症状之间关系的结构方程模型拟合结果

结构方程模型的拟合指标见表2。RMSEA、90%CI of RMSEA、CFI、SRMR均符合评价标准[23],拟合效果较好。卡方与自由度之比为13.18,大于3。因对于n≥1000的大样本,α=0.0001还是不够小,即卡方值往往很大而导致拟合得很不错的模型都被拒绝,因此温忠麟等学者建议n<1000时才使用卡方准则[24]。本研究第一组样本量为3483人,接受该卡方自由度之比为正常范围。另外,因本研究样本量大,出现P-value of the close-fit test小于0.05情况,故用其他相关指标如AGFI、NFI等进行检测[25],AGFI、NFI均符合评价标准。综上,该结构方程模型拟合效果较好。主观社会经济地位与社会心理状况、主观社会经济地位与代际情感支持、社会心理状况与抑郁症状、代际情感支持与抑郁症状之间的路径系数均为标准化后的回归系数。见图1。

图1 老年人主观社会经济地位与其抑郁症状之间关系的结构方程模型

表2 结构方程模型拟合结果

2.4 老年人社会心理状况、代际情感支持的中介效应分析

以社会心理状况、代际情感支持为中介的老年人主观社会经济地位与其抑郁症状之间关系的中介效应检验结果如表3所示。老年人主观社会经济地位与其抑郁症状之间关系的总效应为0.103,总间接效应为0.125。老年人社会心理状况、代际情感支持这两个特定中介效应都具有统计学意义(P<0.001)。其中,通过老年人社会心理状况及代际情感支持影响其抑郁症状的间接效应分别为0.098、0.027。社会心理状况与代际情感支持的对比中介效应为0.072,表明社会心理状况、代际情感支持这两个中介变量在老年人主观社会经济地位对其抑郁症状影响的过程中所起的作用不同,社会心理状况相较于代际情感支持的中介效应更强。主观社会经济地位与其抑郁症状之间的直接效应没有统计学意义(P>0.05)。

表3 社会心理状况、代际情感支持的中介效应检验

2.5 模型的稳健性检验

为了进一步检验上述所构建模型的稳健性,利用第二组样本对上述所构建的结构方程模型进行验证。结构方程模型的GFI、AGFI、CFI、NFI、IFI分别为0.971、0.954、0.913、0.906、0.913,均大于0.9;RMSEA为0.059,小于0.08;PNFI为0.673,大于0.5。从模型拟合指标结果看均符合一般评价标准,由此判定本研究所构建的结构方程模型较好,从而依据该模型得出的结果具有一定的稳健性。

3 讨论

3.1 老年人的主观社会经济地位对其抑郁症状的直接效应不显著

本研究发现老年人的主观社会经济地位对其抑郁症状的直接效应不显著, 这与Wang等人研究结论相类似[26],但与薛新东等人的社会经济地位对老年人心理健康有显著的正向影响的研究结论不同[5]。研究方法和指标的差异可能是导致上述差异的一个原因。与本研究类似,Wang等人采用偏差校正非参数百分位Bootstrap法探讨生活方式在社会经济地位与躯体和心理健康之间的中介效应[26],得出社会经济地位对其躯体健康的影响有统计学意义,对其心理健康的影响没有统计学意义。而薛新东等人采用的是logistic回归模型和路径分析法[5],其心理健康与社会经济地位的测量指标与本研究也有所不同。薛新东等人的心理健康的测量指标是通过反映性格特征的4个问题来测量,而本研究是通过抑郁自评量表中的条目来测量;薛新东等人的社会经济地位的测量指标是通过老年人经济状况、受教育程度、职业特征等相对客观的指标来测量,而本研究的主观社会经济地位的测量指标更偏向于主观。此外,本研究认为,对城市老年人而言,60岁及以上的老年人绝大多数已经退休,很多人难以适应这种角色的转换,尤其是主观社会经济地位较高的老年人[27],因此退休给老年人带来的不满足感、不愉快感可能很大程度上削弱了老年人主观社会经济地位对其抑郁症状的正向影响,从而导致老年人主观社会经济地位对其抑郁症状的直接效应没有统计学意义。另外,随着社会发展,农村空巢家庭数目逐年增加[28]。对农村空巢老年人而言,由于缺少来自子女的关心而使老年人产生孤独感等负性情绪,进而削弱老年人主观社会经济地位对其抑郁症状的正向影响,导致老年人主观社会经济地位对其抑郁症状的直接效应没有统计学意义。

3.2 社会心理状况在老年人主观社会经济地位与其抑郁症状之间起中介作用

本研究发现老年人的主观社会经济地位对其社会心理状况,以及社会心理状况对其抑郁症状有直接的正向影响,即老年人的主观社会经济地位越高,其社会心理状况越好;老年人的社会心理状况越好,其抑郁症状越轻,甚至没有。而且,社会心理状况在老年人主观社会经济地位对其抑郁症状影响的过程中起到中介作用。幸福感作为反映社会公众心理状态的指标,同时也是反映社会心理的综合指标,是社会心理状况的“晴雨表”[13]。常保瑞等人在对462名大学生的调查研究中发现主观社会经济地位可以正向预测主观幸福感[14],这与本研究的结果相一致,仅是研究对象不同。张瑞芹等人在对100名社区老年高血压患者调查后发现,社区老年高血压患者主观幸福感与其积极心理健康之间呈正相关[15],与本研究结果相一致。本研究认为拥有较高主观社会经济地位的老年人,往往主观上认为其拥有较多的社会资源,受到的社会限制也较小,能得到较多的尊敬和帮助,因此可以提高自身的生活满意度,体验到更多的积极情感,提升自身的幸福感水平,进而拥有一个更好的社会心理状况。简而言之,老年人的幸福感水平越高,说明其社会心理状况越好,体验到的负性情绪如抑郁、焦虑等就越少,越不容易产生心理问题,从而抑郁症状越轻,甚至没有。

3.3 代际情感支持在老年人主观社会经济地位与其抑郁症状之间起中介作用

本研究发现老年人的主观社会经济地位对其所获得的代际情感支持有直接的正向影响,这与既有研究结果相类似[17,29]。根据Bernheim的策略性财产赠与模型可知,老年人与其成年子女之间的利益不同,由于老年父母希望得到的来自子女的情感支持往往多于子女愿意提供的,因此老年父母往往通过对其财产的分配来影响子女的行为。这表明,老年人的主观社会经济地位越高,其通过分配财产方式影响子女行为的效力就越大,越有可能得到来自子女的情感支持。本研究还发现,老年人所获得的代际情感支持对其抑郁症状有直接的正向影响,这也与既有研究结果相类似[30]。因此,本研究认为老年人所获得的代际情感支持越多,越有利于增强老年人自我感知的存在感和价值感,使其有信心减轻因孤独、疾病等带来的精神压力,从而有利于老年人身心健康的发展,越不容易产生抑郁症状。

为减少老年人抑郁症状的产生以及精准促进老年人的心理健康,本研究建议通过改善老年人的社会心理状况、增强其代际情感支持来实现。首先,建议从政府、农村/社区、个人3个层面提高老年人的主观幸福感、生活满意度以改善老年人的社会心理状况。在政府层面,可考虑通过大力支持老年教育的发展,使老年人在精神上能老有所得,实现自身价值;在农村或社区层面,应积极搭建老年人社会参与平台,并定期举办符合老年人特点,有益于其身心健康的活动等;在个人层面,老年人要积极调整心态,积极参加社交活动,可通过参加老年人协会等组织向年轻一代传递人生经验,在帮助别人的同时实现自我价值。其次,建议子女适当提高与其父母的联系频率、见面频率,尽可能多地实地探访父母,适当请教生活中的经验,增强代际之间的情感互动,提升老年人被需要、被关怀、被支持的情感体验,从而尽可能地避免因代际情感关系的疏远给老年人带来的孤独、情绪低落、抑郁等一系列心理健康问题。