卵巢储备功能减退临床诊治专家共识

卵巢储备功能减退临床诊治专家共识专家组;中华预防医学会生育力保护分会生殖内分泌生育保护学组

一、背景

随着晚婚、晚育妇女人群的不断增加,2016年中国高龄妊娠女性人口占比已升高至31%[1],提示高龄女性生育需求的增加,尤其自2021年6月起,随着国家“三孩政策”的落实,有生育需求高龄女性的比例将会进一步升高。随着年龄增加,女性生育能力下降,与卵母细胞的数量和质量下降有关,是一种正常的生理现象,称为卵巢储备功能减退(diminished ovarian reserve,DOR)[2]。显然,我国生育能力下降的DOR女性的助孕需求将明显增加。然而,目前临床上缺乏对DOR诊疗相关的临床实践指南或专家共识,为了适应社会的发展,满足DOR女性的生育需求,提高临床医生规范化诊疗水平,本共识工作组按照循证临床实践指南制定的标准方法和步骤(附录),制定《卵巢储备功能减退临床诊治专家共识》,致力于DOR的早发现、早治疗,规范DOR的诊疗流程,为临床实践提供科学、恰当的指导。

(一)DOR概述

DOR是由于卵母细胞的数量减少和(或)质量下降,导致卵巢功能不足,引起生育能力下降,同时伴有抗苗勒管激素(AMH)水平降低、窦卵泡数(AFC)减少、基础FSH水平升高[3]。DOR分为与高龄相关的生理性DOR和与年龄不相符的病理性DOR两类[2]。

约10%的女性可能会因各种原因而导致卵巢储备过早减少,>40岁女性群体中的DOR的发病率可能超过50%[4]。由于DOR定义不统一[5],人群中的DOR患病率约为10%~35%[6]。目前卵巢储备功能检测方法尚不够精确,加上DOR的隐匿性、渐变性,常常导致DOR的发现和诊断被延迟,所以实际DOR的患病率可能更高。

目前临床上尚无DOR的统一诊断标准。各家医院的评价指标多样,包括基础FSH和雌二醇(E2)、抑制素B、AMH、AFC、卵巢体积、平均卵巢直径等。即使是同一个指标,不同医院的检测方法不同,检查结果正常值也有差异[7],导致对结果的判定存在差异。此外,单一因素也不能充分反映卵巢储备功能。

国内外对于DOR的治疗尚未达成共识。目前的治疗方法大多由医生根据临床经验,对有生育需求的患者,采用积极试孕或直接应用辅助生殖技术(ART)进行助孕治疗,在治疗周期中应用不同的控制性促排卵(COS)方案以及预处理药物(辅酶Q10、脱氢表雄酮、生长激素、中医药等),但这些方法的治疗效果尚无定论,患者受孕率一般不足40%[8]。

(二)DOR相关的其他概念

1.早发性卵巢功能不全(premature ovarian insufficiency,POI):指女性在40岁以前出现月经异常(闭经或月经稀发>4月)、FSH>25 U/L(连续两次,测定间隔超过4周)、雌激素水平波动性下降[9-10]。尽管POI和DOR存在一些共同的风险因素,但是目前并没有强有力的证据表明DOR是POI的前兆,而且二者有不同的治疗需求[2]。

2.卵巢早衰(premature ovarian failure,POF):指女性40岁以前出现闭经、促性腺激素(Gn)水平升高(FSH>40 U/L)和雌激素水平降低,并伴有不同程度的围绝经期症状,是POI的终末阶段[11]。POI/POF的诊断标准较严格,存在年龄的限制,而DOR是根据异常的卵巢储备功能参数进行诊断,无年龄限制,如>40岁的女性可能被诊断为DOR,但不会被诊断为POI/POF[2]。

3.卵巢低反应(poor ovarian response,POR):特指接受体外受精-胚胎移植(IVF-ET)的人群中卵巢对Gn刺激反应不良的病理状态,主要表现为卵巢刺激周期发育卵泡少、血雌激素峰值低、Gn用量多、周期取消率高、获卵数少、临床妊娠率低[12]。对于POR的诊断以往多参考博洛尼亚标准[13],只要满足以下3个特征中的2个即可诊断为POR:(1)女性年龄≥40岁或者有其他POR的风险因素(Turner综合征、卵巢手术史、癌症治疗史等);(2)前次IVF周期卵巢反应低下,即接受常规促排卵方案后,获卵数≤3枚;(3)卵巢储备功能检测异常,即AFC<5~7枚或AMH<0.5~1.1 ng/ml。2016年在博洛尼亚标准基础上进一步提出了一种新的以患者治疗预后为导向、基于个体化卵母细胞数量的POR管理策略,即波塞冬(POSEIDON)分组[14],以35岁为分界,参照前次促排周期患者的卵巢反应,将POR分为卵巢对外源性Gn反应异常导致的预期外POR(1、2组)与卵巢DOR导致的POR(3、4组),其中4组约占55%,3组可占10%[15]。

二、DOR可能的危险因素

目前关于DOR的病因不甚明确,可能的危险因素主要包括以下几个:

1.年龄:是DOR重要的相关因素。随年龄增加,卵巢的储备功能逐渐下降,当女性接近围绝经期时,将达到DOR的诊断标准,即生理性DOR[16]。

2.遗传因素:是病理性DOR的重要原因,常伴有家族遗传倾向,尤其是性染色体异常的家族遗传,如脆性X综合征家族史。研究发现,基因多态性(如GDF9和FSHR等)、基因突变(FMR1)、表观遗传因素和染色体易位均可能参与病理性DOR的发生发展。

3.医源性因素:包括生殖系统手术史、放化疗病史等。

4.自身免疫因素:自身免疫性疾病、自身抗体异常、细胞免疫失衡等均可导致卵巢损伤[17]。

5.感染因素:细菌和病毒感染可能引起卵巢炎,导致卵泡数量和(或)质量下降,发生DOR。

6.环境因素:环境污染、毒物接触、电力及电磁辐射、吸烟均会损害卵巢功能。

7.社会心理因素:也是引起DOR的重要因素。现代社会生活节奏加快,压力增加,生育期妇女长期处于紧张焦虑状态,可能影响卵巢功能,导致DOR。

三、DOR的临床表现

患者可能有以下一种或多种表现[10,18-20]:

1.生育力减低:主要表现为不孕、受孕困难、易早期流产、反复流产、对Gn反应性不良、反复胚胎种植失败等。在DOR初期,仍然存在自然排卵,但患者每月妊娠概率由正常女性的20%~25%下降为5%~10%,而且容易发生自然流产和胎儿染色体畸变。

2.月经紊乱:DOR通常有规律的月经,但也可表现为各种月经紊乱,包括月经稀发或频发、经期延长或缩短、闭经、经量时多时少等。

3.性激素缺乏或波动的相关症状:表现程度不一,与更年期症状类似,但一般较轻或不明显。

四、DOR诊断

DOR的诊断依赖于对卵巢储备功能的评价,但目前尚无理想的单一检测指标。本共识推荐使用AMH、AFC、基础FSH并结合年龄因素,对卵巢储备功能进行综合评估。

1.AMH:AMH<1.1 ng/ml提示DOR[13,21](推荐等级ⅠB)。

AMH由卵巢内窦前卵泡和小窦卵泡的颗粒细胞分泌,从胎儿时期开始分泌,18岁时达到峰值,随后分泌量逐渐下降,直至50岁左右停止分泌。它可抑制原始卵泡的募集,准确反映窦卵泡池的大小;AMH水平在月经不同时间段的波动较小,任意时间都可检测;AMH水平与年龄、FSH、AFC有很好的相关性,故而目前认为是反映卵巢储备功能最可靠的指标之一[22]。

临床实践中应用AMH水平评估卵巢储备功能时,还要综合考虑可能影响AMH水平的因素,包括生理、病理、医源性因素、生活方式等[21],如PCOS患者AMH水平偏高,而先天性下丘脑垂体性闭经、口服避孕药或二甲双胍、吸烟史等会导致AMH水平偏低。

2.AFC:两侧卵巢AFC<5~7枚,提示DOR[13](推荐等级ⅠB)。

AFC指月经第2~4天的双侧卵巢的卵泡(直径2~10 mm)数,与年龄、基础FSH呈负相关,是预测卵巢储备功能的另一较为可靠指标,检测方便、结果即时、成本低。但AFC的检测依赖操作者的技术与经验,受人为因素影响较大。

3.基础FSH和E2:连续两个月经周期的基础FSH≥10 IU/L提示DOR[3,23](推荐等级ⅠB)。

基础E2不单独作为DOR的指标,但可有助于解释基础FSH而用于筛查DOR[3](推荐等级ⅡB)。

基础FSH和E2水平指自然月经周期第2~4天的血清测定结果,推荐同时测定用于评估。基础FSH的变异性较大,且FSH单一指标的灵敏度和特异度均较低。DOR情况下,基础E2水平减低,但是FSH升高可刺激颗粒细胞分泌E2,导致E2水平短暂性升高。基础E2>80 pg/ml(293.8 pmol/L)者,其妊娠率较低[24]。但E2水平容易受到卵巢囊肿、基础药物等的影响,波动性大,需注意鉴别。

4.年龄:35岁以上的女性如果积极试孕超过6个月仍未成功妊娠的,需要进行卵巢储备功能评估检测[7,25](推荐等级ⅡB)。

年龄是评估卵巢储备的重要直观指标,成年女性卵巢储备功能随年龄增加而自然减退。当女性年龄≥35岁时,其不孕症和自然流产风险显著增加,而卵泡数量、卵泡对Gn的反应能力[13]、妊娠率和活产率显著下降[26],但个体之间差异很大。

五、DOR治疗

鼓励女性适龄婚育,在最佳生育年龄妊娠、完成生育目标。对于DOR低风险的未婚未孕育龄期女性,并不推荐常规评估卵巢储备功能,以避免医疗资源浪费、增加患者的恐慌心理。有高龄、遗传、医源性等DOR高危险因素的女性,推荐评估卵巢储备功能,有条件的考虑卵巢生育力保存(图1)。已经诊断DOR的已婚避孕中的女性,通过科普宣传、鼓励解除避孕,根据年龄积极试孕3~6个月,仍未怀孕的,按不孕症处理(图 2)。有生育要求、明确诊断DOR相关不孕的女性,可以考虑下面的治疗方法(图3)。

图1 有DOR高危因素的诊治流程

图2 已婚避孕DOR的诊治流程

图3 不孕DOR患者的诊治流程

(一)一般保健指导[10,18-20](推荐等级ⅡB)

1.健康的生活方式:规律作息,管理情绪,保持开朗、乐观、积极态度;适当锻炼,避免熬夜、久坐等;避免生殖毒性物质的接触,如吸烟等;健康合理饮食、粗细搭配,适当补充钙剂及维生素D等。2.控制体质量:女性体重超重或肥胖以及体重过轻与生育力的降低有关[27]。

3.心理疏导:缓解患者的心理压力,告知DOR患者尤其是年轻患者,仍有排卵、自然妊娠的机会。对焦虑、抑郁等精神神经障碍的患者进行心理咨询指导和治疗及社会功能的康复训练。

4.避孕及性健康指导:对暂时无生育需求的患者需进行避孕及性健康指导、避免人工流产。和谐的性生活有利于患者身心健康,增进夫妻感情,促进家庭和谐。

(二)促排卵及辅助生殖技术治疗

推荐采用COS,即通过使用克罗米芬、来曲唑、Gn等药物刺激,改善卵子数量和质量,治疗后所获优势卵泡及妊娠率均显著升高。符合IVF-ET指征者积极考虑实施IVF-ET助孕。

1.温和刺激:温和刺激和常规刺激方案的妊娠率相似,但是温和刺激成本较低[28-29],所以推荐温和刺激方案作为DOR患者主要的刺激方案(推荐等级I B)。

联合使用GnRH拮抗剂(GnRH-ant)的治疗周期中,以较低剂量和(或)较短持续时间使用Gn的方案称为温和刺激方案,期望获卵数在3~5枚。温和刺激方案中Gn(如FSH)每日最大剂量为150 U,以区分常规刺激方案[30-31]。与常规刺激方案相比,接受温和刺激的DOR患者,卵巢刺激周期缩短[32]、Gn累积用量减少[33]。

温和刺激也可以是低剂量Gn联合克罗米芬或来曲唑进行[34]。使用来曲唑[35]或克罗米芬[36]的温和刺激中联用生长激素(growth hormone,GH)有益,可以提高获卵数,改善受精率和优胚率。

2.常规刺激方案:针对波塞冬分组中的3、4组DOR患者,推荐常规刺激方案进行助孕治疗,其中3组使用300 U FSH、4组使用300 U FSH+150 U LH[15,37],治疗中可联合GH 2 IU/d连续3月的预处理(推荐等级ⅠB)。

使用外源性Gn诱导多个卵母细胞发育的COS方案[30],包括3种方法,分别是促性腺激素释放激素激动剂(GnRH-a)长方案、GnRH-a短方案和GnRH-ant方案。3种常规刺激方案之间对DOR的临床疗效没有明显区别[38-40]。有研究发现当FSH剂量超过300 U时,在活产率方面没有患者获益[41-42]。另外,对36~39岁的DOR患者,在COS方案中补充重组LH(rLH)可以明显改善胚胎植入率[43]。除上述3种方案外,为了在有限的时间范围内最大限度地利用卵巢储备,可在同一卵巢周期中的卵泡期和黄体期进行双重刺激(DuoStim)。DuoStim-IVF在>35岁的DOR患者中具有很明显的优势[44],但未来需要更多的研究提供充分的证据。

3.(改良的)自然周期:至少两个刺激周期胚胎质量差、基础FSH>15~25 U/L、月经极其不规律以及卵巢功能濒临衰竭状态、希望避免再次药物刺激卵巢的患者可以尝试选用自然周期或改良的自然周期[12],但是疗效有限(推荐等级ⅡB)。

根据月经周期的长短,在月经周期的第6~8天开始监测卵泡发育,监测过程中随时关注生殖激素LH、E2、孕酮等的变化,特别是E2的变化,以此决定扳机时机。改良的自然周期方案中,为促使卵泡生长和防止卵泡提前破裂而加用Gn或GnRH-ant。美国生殖医学会声明[28]接受自然周期方案和常规刺激方案的DOR女性的临床妊娠率没有显著差异,但是(改良的)自然周期方案在活产率方面的优势存在争议[45-46]。

(三)COS反应差(POR)、IVF-ET反复移植失败,考虑是DOR 引起的,推荐药物预处理

1.GH:对于有生育需求的DOR、胚胎质量低下、薄型子宫内膜以及反复种植失败的患者[47],在ART过程中推荐提前添加GH 2 IU/d,连续3月进行预处理治疗,以促进患者卵巢功能、提高卵巢反应性、改善卵母细胞质量、增加子宫内膜厚度及容受性,进而改善妊娠结局[48](推荐等级ⅠB)。

GH可刺激颗粒细胞的增殖分化,增加血清和卵泡液中E2水平[49],也可以增加卵巢基质动脉血流改善卵巢内营养状态,进而改善卵巢功能[48];GH也可以通过增加卵母细胞线粒体功能[50-51]及通过IGF-1[48]调控卵母细胞的发育与成熟,从而提高卵母细胞质量,建议在促排卵周期之前3个月开始使用GH,即GH从窦前卵泡开始调控卵泡发育,直至卵泡发育成熟;GH还可通过促进子宫内膜增殖与分化、内膜下血管增殖[52-53]及增加子宫内膜容受性相关因子(如VEGF、整合素β3和IGF-I等)的表达[47,53],进而改善子宫内膜厚度及容受性[54]。有临床研究证明GH可改善反复种植失败[52,55]、薄型子宫内膜[53]、冻胚移植患者[56]的子宫内膜,GH在DOR/POR/高龄女性患者中可提高获卵数、优质胚胎率及临床妊娠率,降低Gn需求量[4,57-61]和流产率[49]。

2.脱氢表雄酮(DHEA)及辅酶Q10:DHEA及辅酶Q10可能改善DOR患者卵巢的反应性,提高卵子或胚胎质量,增加获卵数,提高临床妊娠率,但证据尚不充分(推荐等级ⅡC)。

DHEA是合成性激素的前体,具有弱雄激素活性,可在外周靶组织中转化成更具活性的雄激素或雌激素。DHEA的水平与年龄呈负相关,DHEA可以改善类固醇激素合成,对卵泡的生长发育和卵母细胞的质量具有积极作用;DHEA还可以提高IGF-1水平,增强Gn的作用,促进卵泡生长。有研究表明DHEA预处理可以增加DOR/POR患者的获卵数、妊娠率和活产率[62-64],但也有研究未能证明DHEA治疗对DOR/POR患者有明显获益[65-67]。

辅酶Q10是脂溶性抗氧化剂,可以减少细胞凋亡。卵巢衰老的可能假设之一是氧化应激增加导致DNA链断裂[68]。有数据表明,卵泡液中的辅酶Q10浓度与胚胎质量和妊娠率呈正相关[69-70]。在接受IVF治疗的女性中使用辅酶Q10组较安慰剂组减少非整倍体,增加妊娠率[71]。对DOR年轻患者(年龄<35岁),辅酶Q10具有一定的临床疗效[72],但仍需要大样本试验确认用药的时机、时长和剂量。此外,辅酶Q10对≥35岁的DOR患者的疗效暂无报道。

(四)中医药治疗(包括针灸)

补肾益肝中药对DOR患者有一定疗效,但仍需要大规模RCT研究以证实中医药和针灸的临床疗效以及中西医结合的临床疗效(推荐等级ⅡB)。

中医认为,卵巢功能障碍的病理机制是“脾肾虚弱,天癸不充,冲任不盛”。因此,中医治疗方法是补肾健脾,行气养血填精,如坤泰胶囊、左归丸、滋肾育胎丸等,可有效改善DOR患者的卵巢功能且不良反应少[73]。研究表明,接受补肾益肝中药治疗3个月经周期或12个月,可明显改善DOR患者的AMH、基础FSH和E2水平、AFC[74]。中药辅助治疗一般以3个月经周期作为1个疗程,并可与其他预处理药物同时进行,如果治疗后仍未孕,应鼓励患者积极转向IVF-ET治疗[75]。对行IVF-ET的不孕患者,在促排卵周期中合用补肾中药,可以提升获卵数、受精率、卵裂率、优质胚胎率、胚胎着床率及临床妊娠率[76]。胚胎移植后给予患者中药治疗12周,可防止脾肾两虚的ART患者发生先兆流产[77]。另有研究发现针灸治疗1~3个月经周期后,可以显著提高DOR患者的获卵数和胚胎质量,提高胚胎着床率和临床妊娠率[78]。

(五)性激素治疗(hormone therapy,HT)

DOR患者如出现月经紊乱或性激素缺乏相关症状,需进行HT,但是需要综合考虑DOR患者的年龄、症状和既往病史、禁忌证、慎用证等。接受该疗法的DOR患者在治疗期间应定期进行随诊(推荐等级ⅡB)。

HT可模拟人体正常生理周期,提高DOR患者生活质量[10,18-20],其禁忌证和慎用情况参考《中国绝经管理与绝经激素治疗指南(2018)》[18]。临床上推荐使用天然雌孕激素序贯疗法,天然雌激素和孕激素(包括地屈孕酮)使用过程中不影响妊娠,不会对胚胎产生不良影响,并且有助于胚胎着床。常用药物有戊酸雌二醇加天然黄体酮、雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片等,但对生育力改善的效果不明显[79]。

(六)其他治疗

体外卵巢激活技术和骨髓干细胞输注等对DOR患者具有治疗潜力,可能有助于促进卵巢再生和卵泡发育,但目前循证证据不足[38,80](推荐等级ⅡC)。

1.体外卵巢激活(in vitro activation,IVA)[80]:研究报道了免药物IVA技术的应用,体现出了IVA技术对DOR患者的治疗潜力[81-82]。

2.骨髓干细胞疗法(bone marrow-derived stem cells,BMDSC)[80]:临床试验结果发现,自体BMDSC卵巢移植可以使部分POI患者成功妊娠;自体干细胞卵巢移植可以显著改善DOR患者的卵巢功能,但是胚胎的整倍体率比较低[83],需要谨慎使用。

3.基因治疗:携带DOR高危风险基因的人群,如有家族史,应尽早进行基因检测。如发现相关基因缺陷但携带者尚未发病时,推荐尽快生育或冷冻卵母细胞以保护其生育功能。

4.富血小板血浆(platelet-rich plasma,PRP)卵巢注射:PRP尚未经过严格的临床试验,没有确凿证据表明PRP对DOR患者的卵巢功能具有明确的疗效[84]。

六、总结

本共识严格参照国际标准循证指南的规范完成,但由于国际上对DOR的诊疗缺乏统一的认识,所以目前DOR的临床证据存在缺乏或不充分等问题,临床医生在使用本共识时,一定要综合考虑所在医院环境和患者的具体意愿做出诊疗决策。

此外,本共识小组建议未来在以下领域开展更多高质量研究:(1)改善卵巢储备功能药物或者促排卵方案中预处理药物的有效性和安全性,如GH、DHEA等;(2)IVA技术和干细胞治疗的有效性和安全性。

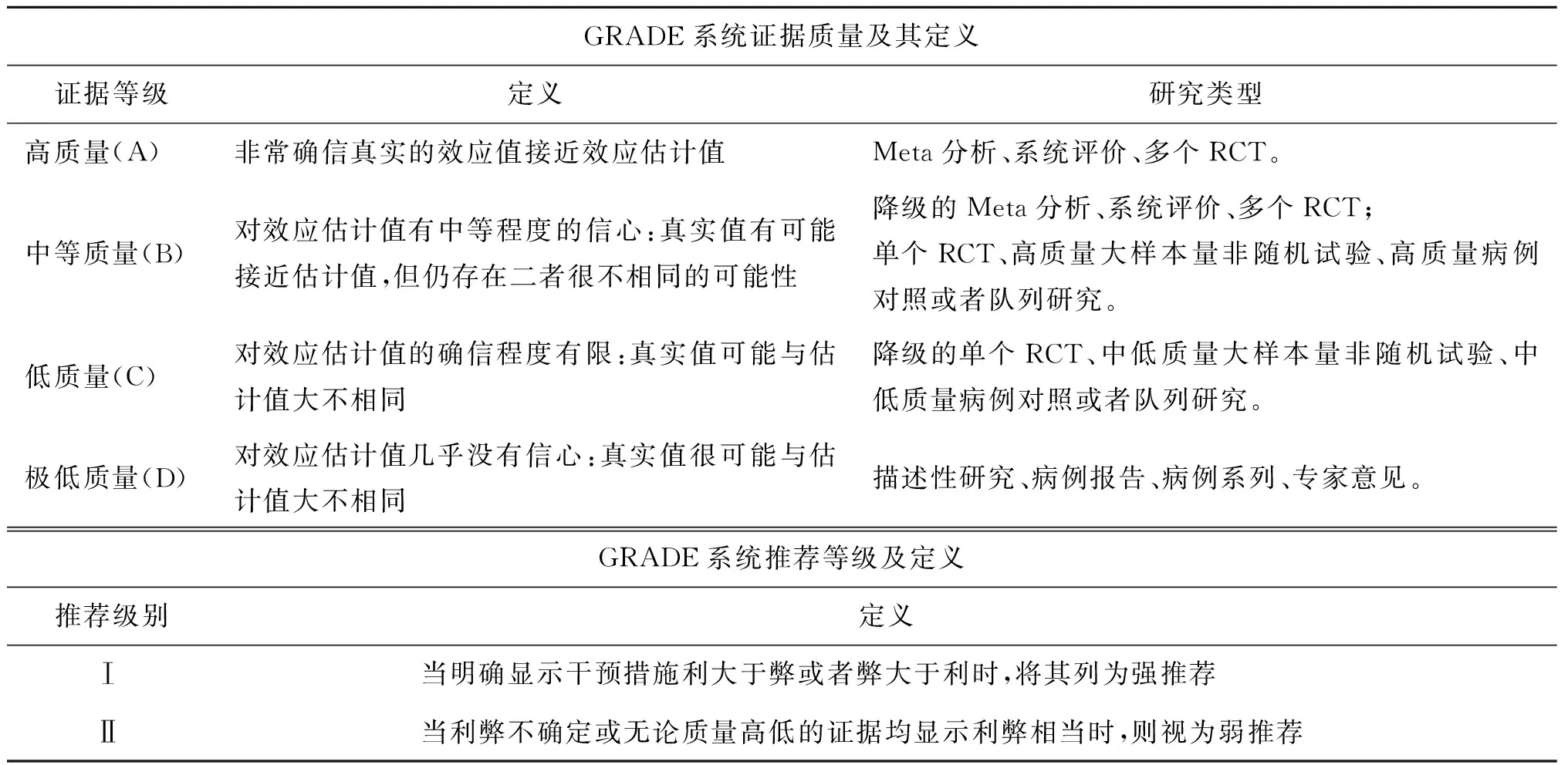

附录:证据评价

本版专家共识参照证据和推荐的评级系统(The Grading of Recommendations Assessment,Development and Evaluation,GRADE)对目前学术界公认的治疗方法进行归纳总结(表1)。

表1 GRADE系统证据质量和推荐等级

参与制定路径的专家:田秦杰(中国医学科学院北京协和医院),徐丛剑、黄荷凤(复旦大学附属妇产科医院),吴洁(南京医科大学第一附属医院),吕淑兰(西安交通大学第一附属医院),邓姗、周远征(中国医学科学院北京协和医院),孙晓溪、金丽、张炜、李昕、吴琰婷(复旦大学附属妇产科医院),罗颂平(广州中医药大学第一附属医院),徐仙(宁夏医科大学总医院),姚吉龙(深圳市妇幼保健院),史惠蓉(郑州大学第一附属医院),谭世桥、许良智(四川大学华西第二医院),林元(福建省妇幼保健院),朱爱珍(山西省运城市中心医院)。

审稿专家:舒宽勇(江西省妇幼保健院),吴雪清(深圳大学总医院),芦莉(青海省妇幼保健院),石玉华(广东省人民医院),李艳(太原市妇幼保健院),穆玉兰(山东省立医院),刘明星(广州医科大学附属第三医院妇产科研究所),汤惠茹(北京大学深圳医院),谢华(吉林市中心医院),浦丹华(江苏省妇幼保健院),赵军招(温州医科大学附属第二医院),王晓晔、王丽娜(北京大学第三医院),陈继明(南京医科大学附属常州第二人民医院),韩丽萍、刘艳杰(郑州大学第一附属医院),张江霖(湖南省妇幼保健院),吴晓虹(西安市妇幼保健院),余亚莉(陕西省西北妇女儿童医院),熊秀梅(福建省妇幼保健院),谢晓英(赣南医学院第一附属医院),彭丹红(东南大学附属中大医院),高红菊(南通市妇幼保健院),伍琼芳、肖仲清、汪利群(江西省妇幼保健院),金敏娟(湖州市妇幼保健院),邵军晖(江西省新余市妇幼保健院),王红(北京家恩德运医院),朱维培(苏州大学附属第二医院(核工业总医院)),邢燕(江苏省妇幼保健院),王丽君(天津南开区天孕医院),谭容容(江苏省妇幼保健院),易翔(香港大学深圳医院),卢静(河北省邯郸市中心医院)。