亲组织非伦理行为:研究概述与展望

罗锦熙 石文典 侯璐璐

(上海师范大学教育学院,上海 200234)

1 引言

早期的大量研究表明,从事不道德行为的企业员工主要是为了自身利益,或出于刻意报复组织、伤害同事等原因(王晓辰 等,2018)。 然而,近几年来社会新闻上对企业不道德行为的频频报道让人认识到: 企业员工实施不道德行为的原因往往比以往所认为的更加复杂。 2017 年,日本第三大钢铁制造商——神户制钢所承认,其员工为了达到管理者的财务目标而篡改产品的检验数据,将未满足客户要求的产品供应给客户。事实上,这样的商业丑闻绝非个例。

近年来,组织中存在着的不道德行为已经成为了组织行为学领域内的一个热门议题(张艳清 等,2016)。学术界将这种为了企业利益而做出的不道德行为称为亲组织非伦理行为 (Umphress & Bingham,2011)。 由于受中国传统文化或管理者领导方式的影响,亲组织非伦理行为在国内的企业组织中往往更加普遍(Zhang,2018)。 例如,中国的会计体系自古以来就具有保密性等特点,而这种保密氛围为企业提供了掩盖欺诈行为的机会 (Xue & Luca,2012)。 因此,在中国文化环境下研究亲组织非伦理行为具有非常重要的理论意义和现实意义。

尽管目前国内外已有大量的研究对亲组织非伦理行为的形成机制进行了解释,但有学者(严秋斯等,2021) 指出其概念的模糊性已经阻碍了理论研究的进一步发展。本文认为,亲组织非伦理行为概念的模糊之处主要在于其“亲组织”指向不明。 早期的研究将该行为视为完全由亲组织动机而引发的行为,并发现组织认同(Umphress & Bingham,2011;Kong,2016; Chen et al.,2016)、 组织情感承诺(Matherne & Litchfield,2012)、 积 极 互 惠 信 念(Umphress et al.,2010)等因素会使得员工积极关心其所在的组织,并自觉主动地为了组织而从事不道德行为。但随着研究的深入,也有学者认为员工会将亲组织非伦理行为视为一种满足组织要求的“捷径”,如组织的高绩效要求(陈默,梁建,2017),或将其作为达成其他目的的手段。而在这样的情况下,亲组织非伦理行为已经不是员工单纯为了组织的利益而从事的行为了。 那么从亲组织非伦理行为的概念上来看,其“亲组织”指的究竟是其行为动机“亲组织”,还是行为结果“亲组织”? 对此问题的回答不仅有助于明确亲组织非伦理行为的概念内涵,而且能促进未来研究的进一步整合。因此,本文通过梳理文献,将目前关于亲组织非伦理行为的研究划分为动机取向和结果取向,并从此出发,对亲组织非伦理行为的概念、形成机制进行阐述,并为未来的研究提出一些新的发展方向。

2 亲组织非伦理行为的内涵

顾名思义,亲组织非伦理行为(unethical proorganizational behavior,UPB) 又叫亲组织不道德行为,指的是为了促进组织的高效运行而采取的违背社会核心价值观、道德或法律的一种行为(Umphress et al.,2010),例如,篡改商品的生产日期以出售过期产品、 向顾客刻意隐瞒产品的瑕疵以及缺点等行为。 根据UPB 的概念不难看出,该行为包括两个关键属性:其一是UPB 具有“不道德性”,这意味着该行为违背了社会普遍接受的道德标准或法律标准;其二是UPB 具有“亲组织性”,也就是说员工实施UPB 必须是为了组织或组织成员的利益(Umphress et al.,2010)。

为了进一步明确UPB 概念的内涵,Umphress 等学者(2011) 为UPB 设立了三个边界条件: 首先,UPB 是个体有意的行为,即个体带有明确意图使得组织获益的行为才属于UPB; 其次,UPB 的最终结果也应该让组织获益,换言之,即使个体的行为意图是想让组织获益,但其最终结果却事与愿违的行为不属于UPB;最后,仅仅是为了自己获益的不道德行为不属于UPB。

虽然前两个条件表明了UPB 必须是个体的行为意图和行为结果都是有利于组织的,但这只代表员工感知到了行为结果的有益性 (Umphress &Bingham,2011),即员工的行为意图是使组织获益并不等同于其做出该行为是出于亲组织动机。因此,根据上述三个边界条件我们仍然难以确定UPB 的范围,因为这三个边界条件没有回答一个关键问题:必须是个体出于亲组织动机而从事的不道德行为才属于UPB(行为动机取向),还是只要不道德行为的结果有利于组织就属于UPB (行为结果取向)? 然而,目前关于UPB 的研究似乎忽略了上述问题,从而导致了其概念的不明确,这不利于UPB 研究的进一步发展。下面,本文将目前该领域内的研究划分为行为动机取向和行为结果取向两个新的视角,并分别从这两个角度对UPB 的概念进行解释,并说明不同取向下UPB 研究的优点与局限。

2.1 行为动机取向

尽管Umphress 等学者(2010)提出UPB 概念时就承认员工从事UPB 时会意识到该行为可能同时对组织和自己有利,但后来的大量研究还是将UPB与传统的利己型不道德行为区别开来,并认为UPB是员工出于对组织的关心而自觉从事的不道德行为。 本文将基于这一假设而进行的UPB 研究称为“行为动机取向”的研究。为了便于理解,我们将行为动机取向下的UPB 定义为“个体出于亲组织动机,为了企业的利益而从事的不道德行为”。这一定义在Umphress 等学者所提出的概念之上明确了UPB 的范围,将那些把UPB 视为达成自身某种目的的手段等情况排除在外。 不难看出,这样定义下的UPB 事实上更加符合“亲组织非伦理行为”概念的实质。

但是这样定义下的UPB 存在一个非常明显的问题:人们做出某个行为并非仅仅出于一个原因。程垦和林英晖(2019a)指出,现实中员工从事UPB 的动机更加复杂,并将其动机构成划分为亲组织动机、亲组织成员动机和利己动机。 这一做法有助于厘清员工从事UPB 的动因,但又有一个问题接踵而来:UPB 是纯粹由亲组织动机引发的不道德行为,还是可以与其它动机混合而成? 目前在学术界就此问题并没有达成广泛的共识。 前者似乎更加符合动机取向的研究观点,而后者更加符合现实中的情况。但是无论是上述何种情况,动机取向在UPB 的测量上还存在着另一个难题,即我们难以明确地测量出员工从事UPB 时的不同动机并将其区分开来。 在Johnson 和Umphress (2018)对亲领导不道德行为(UPB的另一种表现形式)的研究中也指出,未来的研究可以尝试去评估员工在从事亲领导不道德行为时认为自己受益的程度。 由此可见,明确并测量出UPB 的动机成分,并将利己动机排除出去是非常必要的。

2.2 行为结果取向

虽然严秋斯等学者(2021)指出UPB 的亲组织性指向的是动机而非结果,但随着研究的深入,许多学者也发现,个体会意识到自身可能因UPB 间接获益从而作出UPB,或将UPB 视为达成其他某些目的的手段或捷径而从事UPB(Farasat & Azam,2020;Johnson & Umphress,2018)。虽然学者们并没有明确地从结果的亲组织性来界定UPB 的概念,但动机取向下的UPB 难以对上述情境作出合理的解释。因此,我们将UPB 的亲组织性指向结果的研究称为行为结果的取向。同样为了便于理解,我们将结果取向下的UPB 定义为“个体有意做出的、使得组织获益的不道德行为”。 结果取向的研究并不是完全忽略UPB 的行为动机,它依旧认为UPB 是为了组织利益而从事的行为,只是不再纠结驱动个体从事UPB 的原因是否为单纯出于组织利益的考量。

不难看出,结果取向下研究UPB 的最大好处就是避免了区分亲组织动机与其他动机在UPB 中各自发挥的作用。正如前文所言,我们难以准确地判断个体从事UPB 时的动机到底是什么,而结果取向的研究则无需解决这一难题,无论个体是出于纯粹的亲组织动机,还是在自利动机的驱使下借助UPB 而达成自己的目的,我们都可以笼统视为UPB。但是这样的观点似乎不那么契合UPB 概念最初的本质,它更像是传统的利己型不道德行为,只是最终的行为结果同时有利于自身和组织的利益。

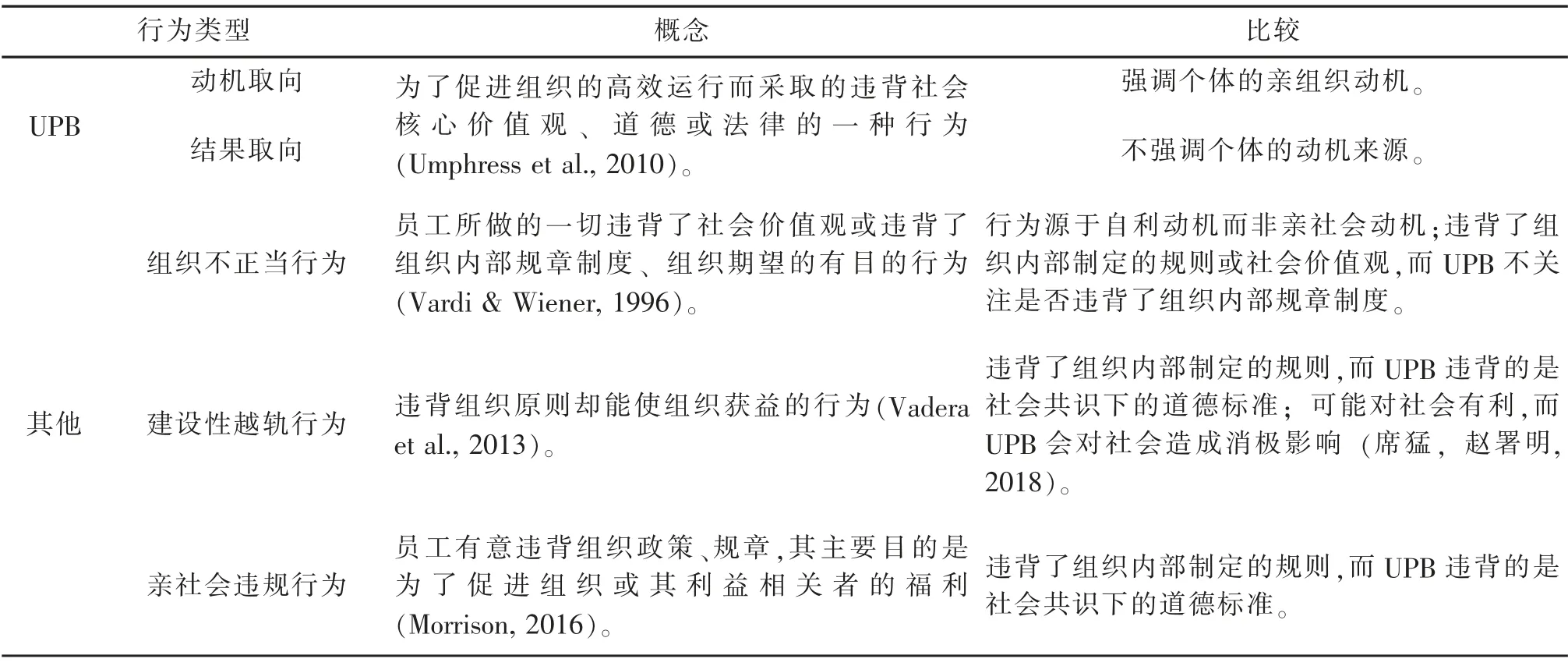

为了更好地理解不同取向下的UPB 与其他职场不道德行为之间的区别与联系,本文借鉴了Tsiavia (2016)的做法,从利益指向性和不道德类型两个方面分别对UPB 与其相似概念进行比较:依据不道德类型将不道德行为分为两个维度,即个体行为是否符合社会的道德原则,以及个体行为是否符合组织内部的规章制度(Warren,2003);依据利益指向性将不道德行为从动机的角度分为三个维度,即行为指向自身利益、行为旨在伤害组织或组织成员、行为指向组织利益(Vardi & Wiener,1996)。 具体如表1。

表1 不同类型的不道德行为

2.3 结构与测量

目前普遍使用的UPB 测量工具是Umphress 等(2010)编制的单维量表。在对若干名在职工商管理硕士进行访谈的基础上,他们开发出了最初包括6 个条目、7 点计分(1 表示“最不同意”,7 表示“最同意”)的UPB 量表。例题如“若有需要,我会向公众隐瞒对我的组织不利的信息”等。 该量表的效度和信度良好(α=0.89),并且在各种实证研究中得到广泛应用。 但该量表存在以下几个问题:首先,尽管Umphress 等学者提出UPB 概念时就认为员工会为了组织或组织成员的利益而从事不道德行为,但该量表实际上只测量了行为的亲组织维度,忽略了对亲组织成员维度的关注。其次,根据因素分析和信度分析的结果,有些研究(Effelsberg et al.,2013) 会删去UPB 量表中的一个项目(“如果组织需要,我将不会为因意外而多付款的客户退款”)。同时也有学者(林英晖,程垦,2016)指出,此条项目并不适合中国的实际情况。最后,该量表测量的是员工从事UPB 的意图而非实际行为。因此,为了避免自我报告偏差,未来有必要编制一份直接测量UPB 本身的量表。

然而,UPB 并非是一个单维的构念。 从UPB 的概念上看,该行为的受益者除了是组织外,还可以是组织成员或两者兼有(席猛,赵署明,2018)。 从动机的视角上看,亲组织动机也并不是UPB 的唯一动机,亲组织动机还可能与亲成员(同事或领导)动机一起构成员工实施UPB 的动因 (程垦,林英晖,2019a)。 基于此,夏福斌(2014)开发了包括利他(亲组织成员) 维度和亲组织维度的二维UPB 量表,但该量表的推广与应用不足,其信效度还未得到实证研究的验证。

由上不难看出,当前对UPB 的测量均是在动机取向的视角下进行的。 无论是单维量表还是二维量表,其维度都是以行为动机的指向划分为亲组织维度(单维量表)、亲组织维度与亲组织成员维度(二维量表)。 但如前文所言,这类量表难以测量出个体从事UPB 时的自利动机的成分,换言之,这类量表所测量出的内容能在多大程度上表示员工是真正出于对组织的关心而从事不道德行为? 这一问题需要未来学者们进行进一步探讨。

3 亲组织非伦理行为的形成机制

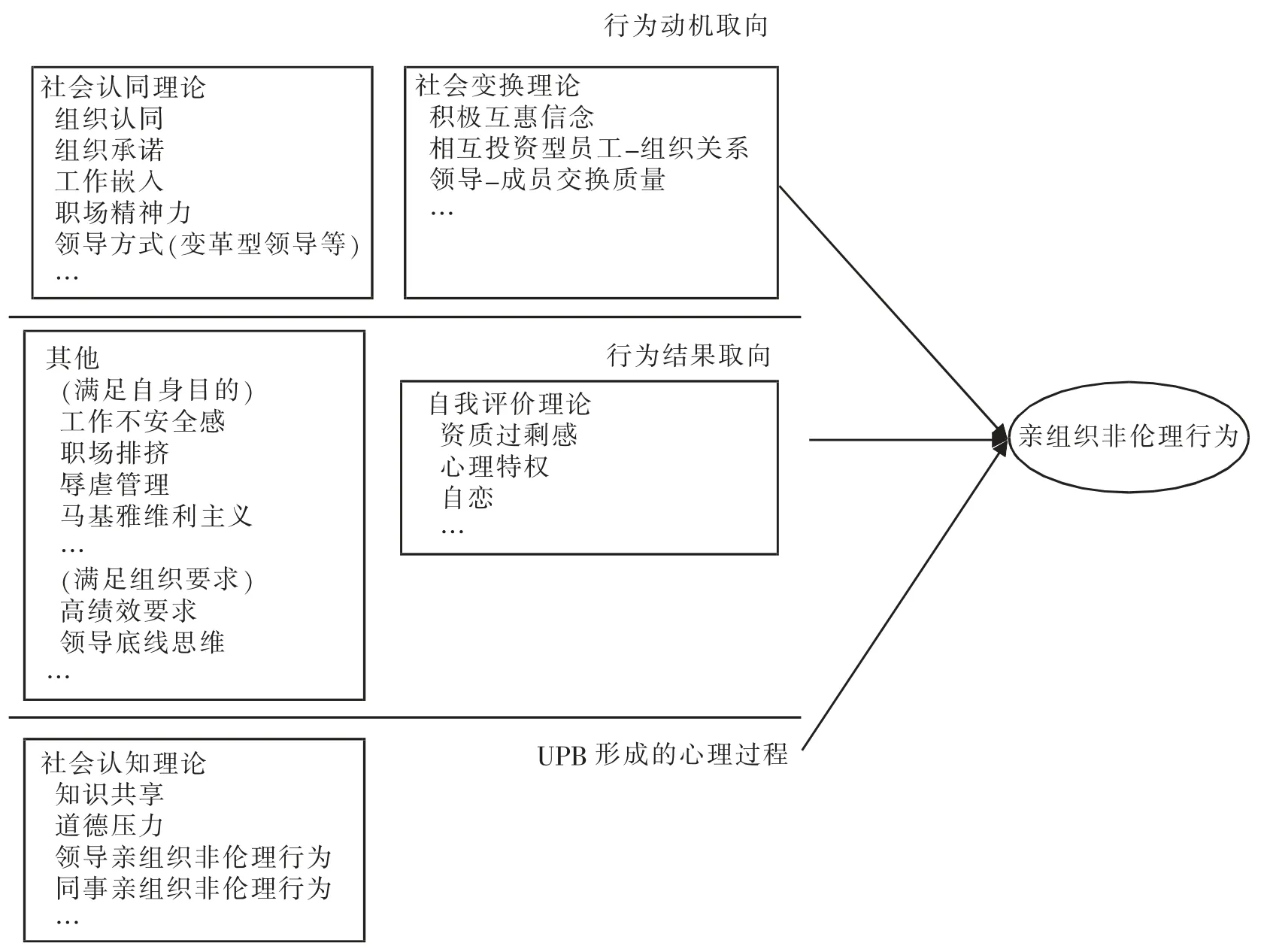

如图1 所示,研究者们分别从动机取向与结果取向两个视角出发探讨了UPB 的成因。接下来的部分对相关的理论与实证研究进行阐释。

图1 不同理论下UPB 的成因

3.1 行为动机取向下UPB 的形成机制

社会交换。依据社会交换理论,个体所从事的行为实质上是一种互惠的交换行为。因此,员工与组织间积极的交换关系是UPB 发生的原因,即员工将某些有利于组织的非道德行为视为回报组织的方式(Umphress & Bingham,2011)。 已有研究表明,积极互惠信念与UPB 间存在显著正相关,积极互惠信念高的个体,受到来自组织恩惠后会形成强烈的回报感,因此在强烈报答组织动机的驱动下,他们更有可能采取不道德的亲组织行为 (Umphress et al.,2010),甚至社会交换往往是UPB 与其前因变量间的中介变量。 例如,有研究从员工-组织关系的视角,发现了相互投资型员工-组织关系通过社会交换正向预测UPB(Wang et al.,2018)。 此外,通常用领导成员交换关系来描述领导者与下属的社会交换程度。 领导成员交换关系关注的是领导者与下属之间的互动关系,强调的是两者之间的积极互惠。那么基于社会交换理论,在高质量的领导成员交换关系下,个体受到来自领导者的恩惠,将产生更高的亲组织倾向以及更强烈的回报组织的动机,因此更可能实施UPB(张永军 等,2019)。 还有研究从领导导向的UPB(即亲领导不道德行为)的角度,发现了领导成员交换与UPB 间存在正相关 (Bryant &Merritt,2019)。

组织认同。社会认同理论认为,个体自我概念的构建一部分来源于对社会上参考群体的认同(Tajfel& Turner,1986),而组织作为社会群体的一种常见存在形式,往往可以引发个体的组织认同。组织认同可以使个人自发支持组织,组织认同感高的员工可能会将组织的成功与失败内化为自身的成败。 在这样的逻辑下,组织认同感高的员工往往会采取一些盲目的,甚至是不道德的方式来维护组织的利益(Umphress & Bingham,2011)。 因此,人们往往将UPB 视为是个体对组织高度认同的结果,并且这一观点也得到了实证研究的支持 (Chen et al.,2016)。 同样地,组织认同往往也中介了其他变量与UPB 间的关系。例如有研究发现工作激情与UPB 有关,高水平的和谐性激情和强迫性激情都会增强个体的组织认同,进而使员工更容易从事UPB(Kong,2016)。

许多不同的领导方式也是通过提高员工对组织的认同,进而促进个体从事UPB。 变革型领导作为一种积极有效的领导行为,通常被认为可以有效培养员工的积极行为,并能为组织带来更大收益。然而研究表明,变革型领导通过激励下属、表现领导魅力等方式影响员工的态度,使员工更容易产生对领导和组织的认同,那么根据社会认同理论,这样领导方式下的员工便可能从事UPB (Effelsberg et al.,2013)。 无独有偶,另一种被看作是积极有效的领导方式——伦理型领导也与UPB 存在显著的正相关(Kalshoven et al.,2016)。 当然,也有研究发现,伦理型领导与UPB 之间的关系是倒U 型的关系,中等强度的伦理型领导最有可能引发个体的UPB。 相比于低水平伦理型领导下的员工,中等水平的员工与领导有更高质量的交换关系或更强的组织认同,因此更可能从事UPB;而高水平的伦理型领导通常向员工传递大量一致、清晰的有关道德原则的信息,因此员工更不可能从事UPB(Miao et al.,2012)。 以上两种领导方式所引发的负面结果受到研究人员的广泛关注,由此引发人们的进一步思考:是否其它被认为是积极有效的领导方式也存在这样的负面影响?沿着这一思路,涌现了大量关于不同领导方式与UPB 关系的研究。结果发现,魅力型领导(X.Zhang et al.,2020)、真诚领导(Gigol,2020)、授权型领导(Xue Zhang et al.,2020)、 仁慈型领导 (Shaw &Liao,2020)等领导方式均能够正向预测UPB。这些研究均揭示了积极的领导方式下,组织认同可能带来的负面结果。

除此之外,基于社会认同理论的逻辑,组织承诺(Grabowski et al.,2019)、工作嵌入(Ghosh,2017;Lee et al.,2020)、 职 场 精 神 力 其 中 的 两 个 成分——团体感和价值一致性(Zhang,2018)等因素实质上都与组织认同相似,表示了一种员工与组织之间的情感认同与联系,都能正向预测UPB。

也有学者同时结合了社会交换理论和社会认同理论,探讨了高绩效工作系统对UPB 的影响机制。研究表明,由于高绩效工作系统往往会为员工提供工作所需的技能培训、直接的奖励或晋升的机会,根据社会交换理论和组织认同理论,这会强化员工的积极互惠信念和组织认同,使员工更容易从事UPB(Xu & Lv,2018)。 尽管上述两个理论都认为UPB是员工出于亲组织的动机而引发的个体行为,但实质上其背后的理论逻辑是不一样的。 社会交换理论强调的是个体与组织间的积极互惠,这是一种双向的交换; 而社会认同理论关注的是个体对组织认同的需要,是一种单向的关系(严秋斯 等,2021)。

3.2 行为结果取向下UPB 的形成机制

一方面,一部分员工会将UPB 视为满足自身利益或某种心理需求的手段,其中最典型的就是通过UPB 进而维护自身较高水平的自我评价。 自我评价理论(Taylor et al.,1995)认为自我评价是个体对其能力、发展状态等的评价性认识。个体对自身能力或价值的感受,以及他人的观点会影响自我评价的形成,而个体通常也会采用自我提升等方式维持所形成的较好的自我评价。 有学者用自我评价理论解释了员工资质过剩感与UPB 间的关系,认为资质过剩的员工往往具有较高的自我评价,那么他们为了维护自身“膨胀”的良好自我感受,更容易做出UPB(褚福磊,王蕊,2019)。 同样地,自恋是一种与UPB 密切相关的人格特质。 高自恋水平的个体具有更高的自我价值知觉,他们不切实际的信心使其认为自身具有提高组织绩效的能力。 因此,出于维护、提高自身自我价值的动机,他们更可能做出某些能够提高组织绩效的行为,即使这些行为是不道德的(Shah et al.,2020)。 此外,心理特权也是在个体高水平的自我评价下引发个体UPB 的 (Lee et al.,2017)。

除了将UPB 视为维护自我价值和保持高水平自我评价的手段外,个体也会为了达成自身的其他目的而从事UPB。 例如,避免被组织淘汰或避免遭受职场排挤,恢复与组织成员的关系等。 具体而言,高工作不安全感的员工,他们会忽视道德规范而做出有益于组织发展的行为以减少自己被淘汰的可能性(Ghosh,2017)。社会排挤会提高个体的亲团体非伦理行为,受到排挤的成员为了避免被团体所驱逐,他们会做出许多有利于团体发展的行为以提高自己在团体中的价值与地位,因此他们将更可能跳出道德准则的约束去从事有利于团体的非道德行为(Thau et al.,2015),而遭受职场排斥的员工也会以同样的方式参与到UPB 中(Zhang,2019)。 还有研究发现主动性人格调节了辱虐管理与UPB 间的关系。 当主动性人格水平高时,辱虐管理与UPB 间存在倒U 型关系:随着辱虐管理水平的提高,高主动性的员工会将UPB 视为修复领导成员关系的手段(Guo et al.,2020)。

当然,也有假借UPB 的幌子达成纯粹利己目的情况。 马基雅维利主义作为一种人格特质,与UPB存在正相关。 高水平的马基雅维利主义者通常会不惜一切代价去满足自己的私利,因此当马基雅维利主义者的利益与组织相一致时,他们将保护公司形象而从事的不道德行为看作是一种为自身牟利的手段,更容易从事UPB(Castille et al.,2016)。 促进调节定向、 领导风格与领导框架效应存在三重交互作用,促进调节定向会调节领导风格与领导框架效应对UPB 的影响。低水平的促进定向更关注自身的损失,具有更强烈的避免损失倾向,因此在变革型领导的激发下更容易为了避免自身遭受损失而参与UPB(Graham et al.,2015)。

另一方面,有时个体也会为了满足企业的某些要求,而将UPB 视为一种投机取巧的方式。 虽然这部分个体是为了达成企业的要求,但事实上他们是在某些压力下而认为自己不得不从事UPB,因此本文将这类情况归为结果取向的研究。 其中最典型的就是关于高绩效要求的研究: 组织的高绩效要求往往成为企业员工的一个压力源,为了更好地应对压力并保持积极的自我评价,员工就可能采取一种极端的方式(例如UPB)来满足企业的高绩效要求(陈默,梁建,2017)。底线思维是一种为确保底线结果而忽略竞争优先级的一种思维模式。 拥有底线思维的领导,他们会提高对员工绩效水平的期望,并强调、激励员工能够实现这些底线结果(Greenbaum et al.,2012)。 因此,员工为了与领导者的期望保持一致并达到领导所要求的底线结果,很有可能采取不道德的方式来达成领导者的底线目标。研究表明,领导者底线思维能够正向预测员工UPB (Farasat &Azam,2020)。 类似地,个体传统性也在领导方式与员工UPB 间发挥了正向的调节作用。中国文化背景下的个体传统性表现为服从权威,具有上尊下卑的价值观念,因此高传统性的个体更加重视领导者的期望与上下级关系,并将其视为自身的义务,所以他们更可能将UPB 看作是一种达到领导者要求的捷径(张永军等,2017)。

无论是为了达成自己的某些目的(如维护自我价值、避免被组织淘汰、恢复与组织成员的关系、为自身牟利等),还是为了满足企业的某些要求(如高绩效要求、领导的底线要求等),这些情况下个体不再是纯粹出于关心企业而从事UPB,而是他们认为自己不得不这么做。 总之,行为结果取向的下的UPB 不再纠结员工行为动机究竟是出于纯粹的亲组织动机,还是与利己动机混合或是纯粹的利己动机,而是笼统地将一切有利于组织发展的员工不道德行为都视为UPB。

3.3 社会认知理论:UPB 形成的心理过程

以上的理论或研究主要侧重于解释员工为什么会从事UPB,即员工从事UPB 的动因,而社会认知理论关注的是员工从事UPB 时的内在心理过程,因而该理论下的研究难以将其划分到动机取向或结果取向。 但由于越来越多的学者开始关注到个体的道德认知在UPB 形成过程中的作用,因此单独将该理论进行说明。

社会认知理论从道德决策的角度解释了UPB形成的原因,认为个体从事非道德行为是由于某些认知机制削弱了道德规范对自身行为的约束(Bandura,1991)。通常研究者们用道德推脱或道德脱钩作为这一过程的心理机制,即个体有选择地将某些行为从道德判断中分离出来,进行合理化的心理过程(Bhattacharjee et al.,2013)。 已有研究表明,道德推脱或道德脱钩往往作为内在的心理过程中介了UPB 与许多前因变量的关系。 例如,组织认同(Chen et al.,2016)、 情 感 承 诺 (Ebrahimi &Yurtkoru,2017)、心理授权(Lee et al.,2017)、领导底线思维(Xie et al.,2020)等都是通过道德推脱进而影响UPB。

有学者基于道德推脱的逻辑解释了知识共享、道德压力与UPB 的关系。 具体而言,知识共享赋予员工从组织其他成员获得理解与支持的能力,从而使得知识共享的员工避免了由于实施UPB 所带来的压力等不良后果,因此更有可能从事UPB(Belausteguigoitia Rius & De Clercq,2018)。许多组织通常会向员工施加压力以达到组织的目标,当受到来自领导者、同事等组织成员的道德压力时,个体往往会产生认知失调,进而会通过道德推脱机制而参与到非道德行为中以应对由认知失调所带来的不适。研究发现,高权力距离导向的会计员工感受到的道德压力越大,就越可能启动道德推脱而参与UPB(Tian & Peterson,2016)。

此外,组织中其他成员的UPB 往往也会影响员工自身的UPB。 例如有研究表明,领导者(Fehr et al.,2019)和同事(Shu,2015)从事UPB,往往会引发个体的道德推脱机制,使个体更有可能从事该行为。

4 亲组织非伦理行为的影响结果

与UPB 的前因变量受到广泛关注不同,其结果变量的研究主要还集中在理论探讨上,实证研究比较欠缺。由于UPB 同时兼具亲社会的一面和不道德的一面,该行为可以看成是组织公民行为和不道德行为的混合,因此该行为带来的影响往往是复杂的。下文则从积极和消极两方面对UPB 的影响结果进行梳理。

4.1 积极结果

工作幸福感。 王桃林等(2018)从混合情绪的视角对UPB 可能产生的结果进行了猜测。 基于UPB的亲组织性,他们推测,实施该行为的员工会由于给组织带来好处而感到骄傲、自豪等积极情绪,从而提升其工作幸福感。

职业发展。 有学者(王晓辰 等,2018)推测,由于员工是为了组织的利益而从事UPB,所以可能会激发领导者对该员工的信任与感激,根据社会交换理论,领导者很有可能会通过晋升、加薪等方式给予员工回馈。因此,这种积极的上下级关系为员工的职业发展提供了大量的机会,该学者也通过实证研究表明UPB 可以正向预测员工的职业发展。

组织公民行为。由于UPB 的亲组织性与非道德性,从事该行为的员工往往会同时体验到积极情绪和消极情绪。 体验到自豪等积极自我意识情绪的员工更容易从事组织导向的公民行为,将此作为一种自我提升的手段;而由于该行为是不道德的,员工往往会对该行为的对象——顾客产生愧疚情绪,因此会实施顾客导向的公民行为,将其作为一种自我补偿的方式(Tang et al.,2020)。 此外,也有学者从领导者的角度发现了领导者实施UPB 会提高员工的组织公民行为。 低马基雅维利主义的领导者不太可能会为了自己的利益而从事不道德行为,他们通常会为了组织的生存与发展而从事UPB。 因此,员工通常会认为该领导是出于集体的利益而做出的一种自我牺牲,这进一步提升了员工的组织认同,进而促使员工更多地参与到组织公民行为中去 (Wen et al.,2020)。

企业创新策略。 经济转型期的企业通常需要从各种正式和非正式机构获得大量的资源来推进自身的创新活动,因此企业会采取包括UPB 在内的方式来与各大机构建立联系,以减少发展的不确定性。此外,产品创新具有高风险和高回报的特点,这迫使企业更可能从事UPB,因此UPB 对企业产品创新具有积极影响(Xia et al.,2020)。

4.2 消极结果

负面情绪与情绪耗竭。 Umphress 等 (2011)在UPB 的理论框架中指出,从事该行为的员工会体验到对个人道德标准与理想自我的违背,从而产生愧疚感和罪恶感等消极情绪,并且已有研究(Shah et al.,2020)证实了该观点。 此外,有学者从资源保存理论的视角推测,员工UPB 所引发的负面情绪实质上是一种资源消耗的过程,这种资源的耗损进一步会导致员工的情绪耗竭(王桃林 等,2020)。

认知失调。 由于UPB 的不道德性,实施该行为的员工会产生认知失调感。 为了消除这种失调导致的紧张感,个体通常会改变态度以符合自身行为或改变行为以与态度一致。 Umphress 等(2011)指出,员工可以采取两种方式来减少认知失调所带来的不适:一种是通过道德推脱机制,将自身的不道德行为进行合理化; 另一种是通过提高组织认同感和高质量的社会交换关系来提高他们对组织的看法。

偏离行为。由于UPB 启动了员工的道德推脱机制,他们会认为由于自身对组织做出了贡献,因此更容易将偏离行为进行合理化; 此外,UPB 会削弱个体的自我道德认同,员工所受到的保持道德一致性的约束就会减弱。 因此有学者推测,UPB 会引发员工的组织偏离行为与人际偏离行为 (王桃林 等,2018)。

组织绩效。 学者们普遍认为,尽管UPB 能够给企业带来短期绩效的提升,但是却会破坏企业与利益相关者的关系,导致组织声誉受损,从而对企业长期 绩 效 造 成 负 面 影 响 (Graham et al.,2015;Umphress & Bingham,2011);此外,还会破坏顾客对企业的信任及其之间的关系,降低顾客对企业的认同,从而对顾客主动绩效造成负面影响(王桃林等,2020)。

5 未来研究展望

UPB 作为近几年提出的新兴概念,虽然已经得到了组织行为学领域内大量学者的关注与研究,但现有的理论已经无法适应当前的研究,且有关UPB的实证研究在一些方面仍存在较大的空白有待填补,例如有关UPB 的后效研究等。因此,本文认为未来UPB 的有关研究可以在以下几个方面进行探索。

明确亲组织非伦理行为的概念与结构。 尽管一直以来学者们都默认UPB 的“亲组织”指向的是动机而非结果,但如前文所述,动机成分的难以测量导致无法准确地判断个体行为是否属于UPB,因此结果取向下的研究应运而生,将一切有利于组织发展的不道德行为笼统地概括为UPB。 但是动机取向的研究与结果取向的研究并非相互独立的。 未来的研究应该明确UPB 的概念内涵,即在行为结果使组织获益的前提下,明确UPB 的动机成分。 本文认为,UPB 是一个多维的结构,它应该至少包括亲组织和亲组织成员(包括领导者、同事等)两个维度,甚至可能包括一定程度上的利己成分。有学者(严秋斯等,2021)已经提出,未来要将UPB 进一步划分为“亲领导者不道德行为”和“亲团体不道德行为”两种亚型。尽管已有研究表明员工对组织认同和领导认同都会引发亲领导不道德行为 (Johnson & Umphress,2018),但UPB 与亲领导不道德行为是否是两个独立的概念仍需要实证研究的进一步验证。 倘若上述两种行为是两个不同的概念,那么依照此逻辑,是否还存在亲同事不道德行为? 这些都需要学者们未来进一步考证。未来的研究应该关注UPB 亲组织动机外的其他动机,而对UPB 概念与结构的细化有助于人们进一步揭示UPB 的本质。

完善亲组织非伦理行为的测量工具。 当前普遍使用的是Umphress 等学者(2011)开发的单维量表,但该量表只测量了成员的亲组织维度。 尽管夏福斌(2014)开发了包括利他维度和亲组织维度的二维量表,但该量表尚未得到推广,其实证效度有待考证。因此,未来的研究应该开发UPB 二维或多维度的量表。 同时,基于动机取向的思想,UPB 若完全不包含利己动机的话,那么如何测量出个体从事UPB 时的利己成分并将其排除出去,是未来研究的重点方向。此外,倘若UPB 与亲领导非道德行为是不同的构念,那么未来也应该弥补亲领导非道德行为测量工具的这块空白。 当前在亲领导非道德行为的研究中(Lee,2020),是将UPB 单维量表中所有条目的“组织”一词换成“领导”一词,但这种做法是否能真正有效测量亲领导不道德行为,以及所测内容能否有效区别于UPB 仍需考证。

进一步探索有关亲组织非伦理行为的前因变量。目前关于UPB 前因变量的研究主要集中在UPB的形成因素上,而对UPB 抑制因素的研究较少。 例如,已有研究发现社会责任型人力资源管理对UPB具有抑制作用,当社会责任型人力资源管理水平高时,组织认同便不再能够引发个体的UPB (程垦,林英晖,2019b)。此外,研究人员普遍认为组织的道德氛围会有效抑制UPB 的产生。 例如在UPB 的理论模型中,道德氛围能够负向调节社会交换、组织认同与UPB 的关系,在高水平的道德组织氛围下的员工更不容易通过中立化(道德合理化机制的一种)参与到UPB 中(Umphress & Bingham,2011)。 尽管UPB 具有亲组织性,但其本质上还是不道德行为,不利于企业的长远发展和社会和谐。 因此,拓展对UPB 抑制因素的探索有助于企业管理者更好地对员工从事UPB 进行干预,这在管理实践中具有更重要的现实意义。

拓展有关亲组织非伦理行为的后效研究。 由于当前UPB 的研究主要集中在它的影响因素上,而对于UPB 可能带来的结果大多停留在理论层面的探讨,缺乏实证研究的支持。 从组织层面上看,UPB 作为一种高收益、 高风险的行为可以在短时间内使组织获益,但却会损害组织的外部实体,例如破坏企业与客户之间的良好关系 (Graham et al.,2015;Umphress & Bingham,2011),因此毫无疑问UPB不利于企业组织的长期发展。从个体层面上看,由于UPB 同时具有亲组织性和非道德性,它对员工的影响往往更加复杂。本文认为个体在UPB 的亲组织性下可能会体验到自豪等积极的自我情绪,从而提升员工的工作满意度和工作幸福感,并且获得组织和领导者的信任,提高领导-成员交换质量;同时可能会启动个体的道德推脱机制,使得个体认为自身“有理由”去进行反生产行为;而个体在UPB 非道德性的影响下,往往会感到愧疚、自责等消极的情感而导致情绪耗竭,并且可能会采取某些积极的行为去弥补UPB 的对象以减少自身的罪恶感;同时可能会引发个体的认知失调,使个体增加自身对组织的认同以提高对组织的看法。 总之,UPB 对个体来说是一把“双刃剑”,未来的研究可以从情绪和认知两个视角综合探讨员工从事UPB 对其带来的积极影响和消极影响。

加强对亲组织非伦理行为的本土化研究。 UPB是西方学者所提出的概念,具有一定的西方色彩。然而,相比于西方文化,以中国为代表的东方文化更加注重集体利益,因此在集体主义背景下的员工更可能对自己所在的组织产生忠诚感。同时,受到传统文化的影响,在中国这样具有高权力距离环境下的员工为取得领导者的信任也更可能接受并从事UPB(Tian & Peterson,2016)。因此,中国情境下的UPB可能在影响因素上与西方存在明显差异,例如有研究表明具有中国特色的家长式领导会引发个体的UPB (邵康华,廖纮亿,2019)。 况且有学者(林英晖,程垦,2016)表示UPB 测量量表中某些条目所描述的现象在中国并不常见,因此,开发具有中国本土特色的UPB 量表也是当务之急。 总之,本土化的研究仍有很大的探索空间。