中西结合的应时之作——胡行之《文学概论》概说

张慕浩

(山西师范大学 文学院,太原 030000)

中国文论的现代转型始自晚清时期,随着大批知识分子自海外留学归来,以及现代学制的建立,新的学科观念及学术思想开始陆续被引入。新文化运动兴起之后,欧美和日本文论被大量介译到中国,这为学界建构本国的文学理论提供了坚实的理论基础与文化土壤。以此为契机,进入到20世纪30年代,随着新文化运动与白话文运动的广泛开展,兼具中西特色的现代文学观念已初步成型,中国现代文学理论出现大量书面成果,进入了“文学基础理论读物出版的高峰期”[1]。1933年,时任上虞春晖中学国文科教师的胡行之,出版了一本仅四万字左右的《文学概论》。这本内容精炼的《文学概论》恰好反应了当时扎堆出版的文学理论书籍的整体特色:一、从编写思路、结构到内容广泛借鉴吸收了西方乃至日本的文学理论成果,尤其是对本间久雄《新文学概论》进行了高度模仿;二、在文学思想价值观的宣传表达上,紧跟文学研究会的发展,宣扬了人民文学观,坚决支持白话文运动,喊出了“为人生而文学”的口号。

一、胡行之与《文学概论》

胡行之生于1900年,卒于1977年。原名颖之,学名钟秀,号宜庐,浙江奉化县尚田镇排溪村人。纵观其成长经历,不难发现胡行之的人生历程与中国现代文论的发展轨迹几乎是一致的。

1919年,胡行之毕业于宁波第四师范学校。随后开始了他人生的第一份教职工作,任富春高级小学校长兼教员,投入社会文化活动和教学活动。1920-1925年,胡行之与严竹书,王仲隅等组织剡社,胡行之任社内刊物《新奉化》主编。期间胡行之主要在奉化周边一带教学,主持并参加社会改良运动与新文化运动。1924年加入国民党,担任奉化教育会联合会副会长。1924年因剡社主创人之一巴人遭到反革命势力追捕,胡行之准备前往日本留学。1925—1926年,胡行之前往日本留学,考入东京高等师范学校,一面学习教育学,一面入日本大学政治经济科学习。1929—1935年,胡行之在上虞春晖中学讲授国文课,这一时期是他生平创作的高峰期,他写就了大量文艺作品和文学评论专著,译介了众多日本文艺类著作和文章,《文学概论》便是在此时期写成。

关于胡行之生平,有一点值得考证,那便是胡行之与文研会的关系。早在1921年,文研会就于宁波开设分会。[2]胡行之同乡兼好友巴人于1924年加入文研会,其主编的《新奉化》杂志带有浓重的文研会色彩;同年郑振铎赴宁波讲学、宣传文学观念,授课人群为附近地区中学国文教师,胡行之正属此列。1929年,胡行之入职上虞春晖中学,此中学乃宁波分会的重要阵地。故虽无明确史料记载胡行之加入文研会,但其受文研会影响是毋庸置疑的。

胡行之中青年时期一直活跃于宁波、绍兴地区,这片区域与大都市上海仅一江之隔,思想文化高度开放,文研会更在宁波设有分会,胡行之得以了解大量新文化新思想;故乡奉化县更是人才辈出,民国时期涌现出一大批政治家、企业家、思想家,在胡行之的成长道路上,老师庄崧甫、好友巴人、王仲隅在经济上、思想上给了他很大的帮助;赴日的留学经历、在出版社兼职做翻译工作使得他有机会接触到繁多的海外文学理论著作,在译介过程中深入了解这些文论作品,为写作提供了丰富的创作经验与理论基础;长期的中小学执教经历和丰富的文化工作经验促使他认识到传播新文学观念的重要性。随着文论书籍出版潮流的发端,胡行之《文学概论》理所当然地应运而生。

二、编写体例

胡行之《文学概论》全书共四篇,即绪论、合论、分论、余论四部分组成。四篇共计22章。

第一篇为绪论,由五章组成:“文学的界说”“文学的起源”“文学的特质”“文学的要素”“文学的功价”。绪论部分的内容与当前文论教材所说的本体论相似,并采用“总分”的结构。第一章开宗明义,以公式的形式为文学下定义:文学=工具+要素(外形+内容)+特质(永久性+普遍性)+功用+种类。在明确文学的定义之后,紧接着第二章直接阐释文学的起源问题,并指出文学以文字为工具,文学的起源在文字之前,并分析了原始文学的一些特性。之后三章的内容分别阐释文学定义中剩下的部分:第三章阐明了文学的普遍性与永久性,借此宣扬了人民文学观;第四章讲文学的要素可分为情绪、想象、思想、形式四部分,并加以论述;第五章分别介绍了“为文学而文学”与“为人生而文学”两种观念,并指出“两者同归于一,无所轻重”[3]21。文学定义的最后部分“文学的种类”在第三篇专门论述。

第二篇为合论,由八章构成:“文学与语言”“文学与文字”“文学与理智”“文学与主义”“文学与道德”“文学与时代”“文学与环境”“文学与个性”。合论的内容与当前常说的外部研究相似。前两章简单阐释了文学与语言、文字的惯习,即语言文字是文学的工具,然后又大力推广白话文,贬斥文言文;第三章强调文学创作最重要的固然是表达情感,但保持理智也必不可少;第四章讲文学可以宣传某种思想主义,但主义不能在文学之先,主末不可倒置;第五章介绍了“文以载道”说和“艺术至上”说两种观点,并强烈批判了古典文论的“文以载道”之论,说其“将文学当做机械,为宣传古道的工具,这就不含有什么道德性”[4]45;第六、七章都讲了文学受环境与时代的影响,即文学的共性;第八章则讲作家应有自己的创作个性,不拘泥于大环境。第二篇是本书篇幅占比最长的一篇,涉及话题最多,章节设置紧密,环环相扣且充满辩证色彩。

第三篇分论即现在所讲的文体论,共介绍骈散文、诗、小说、戏剧、词、曲等文体,最后单独介绍了民间文学。在介绍每一种文体时,着重阐述文体的特性,指出每种文体如文与诗之间、小说与戏剧之间、词与曲之间的差别;并就单个文体继续细分种类,如把诗分为古体诗、近体诗与新诗三种;在讲述小说、戏剧时,注重介绍了西方文学在小说戏剧领域的成就,并对托尔斯泰、易卜生、王尔德等作家推崇备至;在谈论宋词元曲时,着重介绍了这两种文体的发展历史与过渡过程;在谈论民间文学时,肯定了雅俗共赏的文学鉴赏观念。胡行之在编排文体论时,除了介绍每一种文体的定义、特质外,着重点各有不同,展现文体不同特色。

第四篇为余论,共有三章,各章节之间联系并不紧密,胡行之本人的主观色彩较重。第一章为“旧文学与新文学”,着重阐述了自己的新旧文学观,鼓励新文学创作。第二章名为“文学上的各种主义”,实际上高度浓缩地介绍了西方文学自文艺复兴以来的发展路程,从古典主义到浪漫主义到现实主义到象征主义等等。第三章为“研究文学的方法”,即现在的创作论与批评论,指出批评与鉴赏的区别,以及作者创作的具体步骤。

三、写作特色

就写作特色而言,胡行之《文学概论》与出版潮下的其他文概作品相仿,都呈现出以西方与日本文学理论、写作结构为表,以经典文学作品、古代文论为肉,以开明进步的现代文学观为骨的复合结构。并且作为一本中学生教材,《文学概论》包罗万象、面面俱到,展现出不同于其他文概作品的面貌。

(一)吸收外来:对本间久雄的模仿

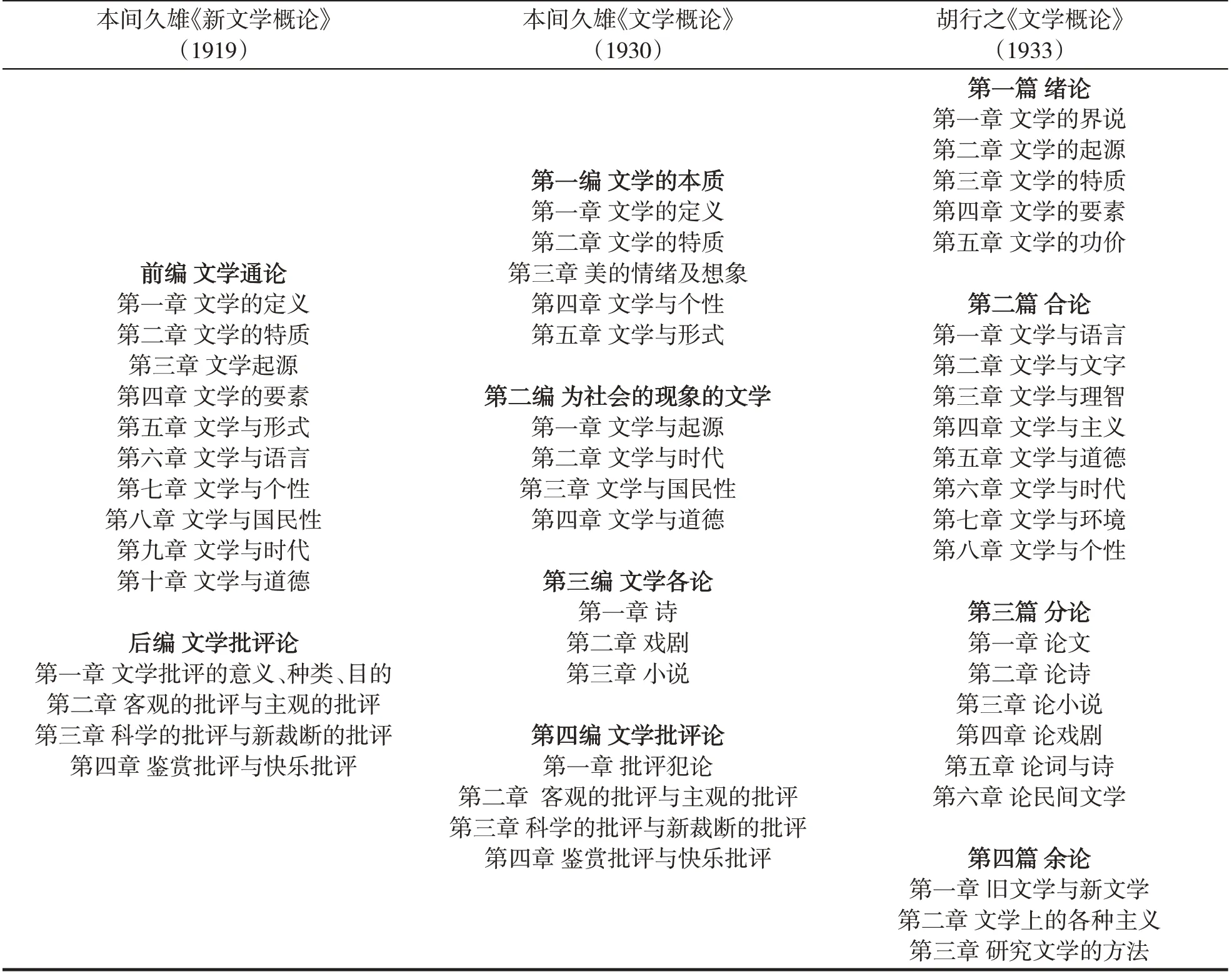

1916年,本间久雄的《新文学概论》在日本出版,1919年章锡琛用文言初次翻译,1920年至1930年十年间共出版重版再版了12次之多,可以说是创造了文学理论书籍翻译史上的一大奇迹。1930年3月,上海开明书店又出版章锡琛的铅印本,更名为《文学概论》。在上世纪前半叶,本间久雄的《文学概论》知名度与影响力在同类书籍中可谓无出其右者,从编写形式到具体内容都对民国时期的文学理论书籍产生巨大影响,胡行之的《文学概论》也不例外。(见表1)

表1 胡行之、本间久雄文论书籍目录比较

首先从编写体例来讲,胡行之《文学概论》与1930年再版的本间久雄《文学概论》在总体编排上高度相似。第一部分均为文学本体论;第三部分均为各文体分论;第二部胡行之也效仿本间久雄,后半篇用文学社会学的研究方法探讨文学与社会的种种关系;在第四部分胡行之用极少的篇幅来探讨文学批评问题,此部分也带有明显的本间氏色彩。在具体篇章的安排上,胡行之更多借鉴了章锡琛于20年代翻译的《文学概论》版本,尤其是绪论部分,编排与本间氏几无差别,均按顺序探讨了文学的定义、性质、起源、要素。无独有偶,本间久雄这种“本体论—文学社会论—批评论”的编写思路因思路较严密、反应国内文坛的迫切需求,在当时成为较权威的写作范本,二十至四十年代田汉、曹百川、洪北平、沈天葆等人编写的文论书籍普遍采用这一模式,直至建国后苏联文论的广泛传播才有所转变。

除了章节结构外,在具体内容上胡行之也大量采用本间久雄的观点,甚至于大段的覆写抄袭,这也是当时文论作品普遍存在的问题。最典型的当属文学本质的探讨,本间久雄引用了西方诸人的观点,随后逐个点评,最后提出文学本质在于想象与情感。“本间久雄的这种排列出诸家文学定义的做法,为当时中国的文学理论家与批评史家所仿效”,[5]胡行之也不例外,在论述模式、内容表述上与本间久雄并无差别,只是在章节末尾处以公式的形式对文学下定义,将文学的工具、内容、特质、公用、种类杂糅在一起,虽说在形式上颇为新颖,但在内容上并没有对文学本质有较精炼的提炼总结,并且与之后的论述多有矛盾之处。除了文学本质外,在探讨文学组成要素时,本间久雄直接引用温彻斯特的“文学四要素”之说,以胡行之为代表的国内学界也直接沿用了此说法,甚至从观点到论证过程大片段抄袭,对于基本的理论观念浅尝辄止,以介绍外来为主,无法深入探讨,这成为一种普遍存在的现象,在此不一一列举。

(二)根植本土:传统文论与思想潮流

在国内文学理论形成的初期,对外来文论观点、内容的模仿借鉴是必不可少的,外来文论一方面提供了较成熟文论体系与观念,加速了国内文学理论体系的形成;一方面也强烈冲击本土文论观念,容易展现出全盘西化的倾向。值得注意的是,国内学界普遍注意到了这一潜在问题。就胡行之而言,《文学概论》虽在文学观念、论证思路上大量借鉴模仿了以本间久雄为代表的的外来文论,但在具体的论证上紧密结合传统文学作品;在文学观念的表达上紧跟当代思想潮流;在书写观念上,秉承“不求深刻,但求全面”的编写理念,充分展现中学教材的特色。

在具体的举例论证上,一方面,胡行之引用了大量西方学者如温彻斯特、波斯奈特的观点,在谈及小说戏剧等文体时,也以介绍西方名家为主;另一方面,胡行之也充分展现自己的国学功底,结合传统文论以及经典作品,对外来文论观点进行创造性阐释,使人耳目一新。在谈及文章的价值时,引用韩愈《柳子厚墓志铭》,“虽使子厚得所愿,为将相于一时,以彼易此,孰得孰失,必有能辨之者”,随即说“文学本为文学,其本身自有不可磨灭的价值存在”[6]15。这种传统作品结合外来文论的例子在当时的文学理论作品中是屡见不鲜的。

在文学观念的表达上,胡行之紧跟当时的时代潮流。倡导白话文运动,赞扬以白话文为语言的新文学;坚持文学最重要的是传达情感,抵制古老的“文以载道”的文学观;抨击古代的“贵族文学”,认为文学贵在普遍的传达性,人民文学才是真正的文学。受“革命文学”潮流与文学研究会的影响,胡行之明确地喊出“为人生而文学”的口号。虽然胡行之在书中持理智的口吻,如认为不能把旧文学看成“死文学”,新文学看做“活文学”,“真正有价值的文学无新旧之分”[7]114;看似持中立态度,但通篇看来,胡行之本人还是更偏向新文化运动以来形成的新的文学观念。这也是此时期文论作品的整体特色,在理论内容上积极学习,在思想内容上根植本土、表达自我。

作为一本面向新式中学学生的文论教材,胡行之针对受众做出了许多独出心裁的设计。《文学概论》仅仅四万字的篇幅,覆盖了本体论、文学社会学、创作—批评论、文体论,乃至西方文艺思潮简史,尽量做到面面俱到,不留遗漏;一些理论问题重结论轻论证,不继续深入探究,这也是出于对中学生的整体知识水平考虑;在每个章节的末尾,胡行之精心提炼了章节的整体内容和重要论断,方便学生巩固知识。这些特点是其他文论作品少有的。

四、结语

绾结而言,胡行之所著《文学概论》确实是当时文学理论书籍中的代表性作品。一方面,与其他书籍相似,都有着从结构到内容大段模仿借鉴西方、日本文论作品的硬伤;另一方面,都积极面对国内实际情况,活用传统文学话语资源,表达开明进步的文学观念;与此同时,作者也抓紧书籍定位,做了较为独特的编排,保留一定个人特色。因此须重视其在文论历史发展潮流中起到的代表作用。