洪亮吉篆书艺术考论①

杨 帆(四川大学 艺术学院,四川 成都 610065)

一、“诗人、学人可以并擅其美”

洪亮吉,本宏氏,乾隆十一年(1746)9 月生于江苏常州,初名莲,字华峰,乾隆三十七年(1772)改名礼吉,46 年(1781)就试礼部改名亮吉,字君直,一字稚存,号北江,晚号更生居士,而稚存之名为特著。乾隆五十五年(1790)榜眼,授翰林院编修,历任国史馆纂修官、石经馆收掌官、顺天乡试同考官、贵州学政、上书房教习、实录馆纂修官等职。嘉庆四4 年(1799)越职上书直言弊政,以大不敬律遣戍伊犁,次年赦归,以著述为乐,又主讲安徽旌德洋川书院、扬州梅花书院。嘉庆十四年(1809)5 月12 日卒于家,年六十四。

洪亮吉少无常师,能自力学,客游四方,丹朱不去手,一生著述宏富,凡经史小学诗文杂著,计二百六十余卷。支伟成《清代朴学大师列传》将其置为吴派经学家之列。张之洞《国朝著述诸家姓名略》所列汉学专门经学家、史学家、小学家、骈体文家之目,皆有洪氏之名。盖其于诗古文辞、经学、史学、地理学、音韵训诂学,皆无不深造其极。洪氏的书法,以篆籀为著,颇为当世所重。乾嘉之世,学人多以考证学为尚,不屑于义理、辞章之学,洪氏亦自以汉学成就立身,但今日尤不得以专门考据家去看待洪氏。作为诗人,洪氏以为考据固属学问之大者,辞章之学则未必就是等而末之事,学问不可以掩性情,故诗人、学人可以并擅其美。洪氏的这一观念,使他不仅成为一位成绩卓著的学者,也成为一位有独特风格的辞章学家。而他的篆书,如果说与他的朋友孙星衍等人稍有不同的话,则也与这个观念相关联。

洪亮吉一生作诗文不辍,即遣戍伊犁有不准饮酒、不准作诗之谕,亦尝犯禁作诗文如旧,这与孙星衍从事经学以后不屑诗文是很不相同的。道光五年(1825),倪良耀在《更生斋诗续集跋》中,谓士林皆仰洪氏如“泰山北斗,不异唐之昌黎”。洪氏殁后三、四十年间,其诗古文词“久已风行遐迩,家有其书矣”,可谓声名远播寰宇。洪氏13 岁尝作《中秋即景诗》,有“月出百尺楼,花香三重门”句,不敢示人。二十一、二岁,与里中名士结诗社,交游渐广,同辈辄传抄其诗殆遍,有赠诗“才子清眠起夜分,新词字字镂香云”句云云。24 岁,补阳湖县学附生,“与同邑黄秀才景仁为诗歌相唱和,有时誉,人目为洪黄”。25 岁赴江宁乡试,初谒随园,袁枚谓其诗“有奇气”,一如誉孙星衍诗,逢人辄颂之不倦。29 岁中甲午科江南副榜第一,始与孙星衍订交,并黄景仁、杨伦、赵怀玉、吕星垣、徐书受诸人,唱酬无间,里中谓之“昆陵七子”。34 岁北上,应顺天乡试,时翁方纲结诗社,首邀洪氏入会,社中名士若蒋士铨、程晋芳、张埙、吴锡麒等,皆重其诗,“每一篇出,人争传之”。洪氏亦自评其诗“如激湍峻岭,殊少回旋”,毕沅《吴会英才集》则谓其“五古歌行,杰立一世”,其两晋南北朝乐府,孙星衍谓为“音节逋峭,先达见而称之”。盖其为诗,“涉笔有奇气,精思独造,远出恒情,仿康乐、仿杜陵、仿太白、仿杨诚斋,然呕心镂肾,总不欲袭前人牙慧”。

既言诗人、学人可以并擅其美,则洪氏又未尝以辞章家自足。洪氏之学,“于经史注疏,《说文》、地理,靡不参稽钩贯,著撰等身”。其学问之规模,则“经为基,六书指掌,九域列眉”,而尤所致意者为训诂、地理,盖稚存于二者固为专门之绝学。王国均谓其“以诂经舆地之学,为本朝巨擘,故刊行各种,几于家有其书”。其著述传世者,于经有《公羊穀梁古义》二卷、《左传诂》二十卷;于小学训诂有《汉魏音》四卷、《比雅》十九卷、《六书转注录》八卷等;于史有《四史发伏》十卷、《历朝史案》等;于地理有《补三国疆域志》二卷、《东晋疆域志》四卷、《十六国疆域志》十六卷、《乾隆府厅州县图志》五十卷、《贵州水道考》三卷等;于方志有《延安府志》《淳化县志》《长武县志》《固始县志》《怀宁县志》《登封县志》《泾县志》《宁国县志》等。

洪亮吉少贫,长而游学四方。在其乾隆55 年中榜眼之前,曾先后客游安徽学政朱筠幕府、江宁太守陶易署、句容县令林光照县署、浙江学政王杰幕府、安徽学政刘权之幕府、四库馆总校孙溶延打磨厂寓斋、毕沅(西安、开封、武昌)幕府。乾嘉时期学人游幕是当时学术活动的一大特征,幕府亦可看作是学术研究之基地,学人或久居一幕,或转而客他幕,这使学者们能在学术上得以相互砥砺和影响,形成一种良好的学术氛围。洪氏游幕前的里居课读期间,所重者尤在诗文,未尚研求实事求是之学,这倒与他的好友孙星衍相似。对洪氏而言,游幕的意义绝非仅解决“馆谷不足养亲”之困窘,而是得以与众学者订交,并转而兼治经史舆地之学。洪氏36 岁入毕沅西安幕府,在毕氏幕最久,前后凡8 年,其为地理之学,便始于毕氏幕中。然而,经史之学必当以经为基,研究诸经又必以六书训诂为基础,洪氏知为诸经,知为《说文》六书,或者说他能成为乾嘉时期有建树的经学家和《说文》学家,其首功当记在他的游幕之初——朱筠幕府。

洪亮吉于朱筠,一生执弟子礼。早在乾隆二十七年(1762)冬,时年十七的洪氏初学古文,便投札朱筠,寄仰慕之情。不过,此时的洪氏所仰慕者,在于朱筠的古文诗赋,似未深知主朱氏为当时倡导朴学的领袖人物。并且是年的朱氏,尚在京师任侍读学士,洪氏亦未有机会远游往谒。《卷施阁文乙集》卷八有《椒花吟舫图序》一文,洪氏对从游朱氏的经历作了陈述:

亮吉以岁辛卯,谒先生于当涂学使之署,始预宾僚,继焉问业。逮己亥、庚子,又从先生游于京师。

乾隆辛卯(1771)秋,朱筠提督安徽学政,11月甫到任。时洪氏乡试落第,并于本年腊八入学使署中,考38 年(1773)12 月朱氏因生员欠考事降职回京,以编修入直四库馆,则洪氏的首次从游朱氏凡2 年。乾隆己亥(1779)、庚子(1780),朱氏从福建学政任归,日坐椒花吟舫与众名士谈学游宴为乐,时洪氏亦在四库馆总校孙溶延打磨厂寓斋校书,故又得从游朱氏2 年。两段从游经历,若论对洪氏从事经小学影响之大者,当是安徽的两年。需注意的是,在入朱筠安徽幕之前,洪氏在思想上已有了从事实学的准备,而促成这个想法的则是汉学家汪中。朱筠颇器重洪氏,及入署中,便“致钱詹事大昕、程编修晋芳书云:‘甫莅江南,晤洪、黄二君。其才如龙泉太阿,皆万人敌’云云”。那么,洪氏受学于朱筠的是什么呢?其《书朱学士遗事》云:

先生学不名一家,尤喜以六经训诂督课士子,余与黄君亦从受焉。

朱筠视学安徽,尤以实学相倡,以经学训士,以为读书必先识字,读《说文》日无过十字,注疏无过十叶,其学问必能精造焉。又延王念孙校刊《说文》毛氏汲古阁初印本,并令各府士子入钱购之,以为古学权舆专在是也。洪氏在这两年中,必然常问字于朱氏,且又得《说文》新印本,这为研究《说文》奠定了良好的材料基础。洪氏所言幕中“宾僚”者,则张凤翔、王念孙、邵晋涵、章学诚、吴兰庭、高文照、庄炘、瞿华、戴震、汪中及黄景仁等人,可谓一时俊彦荟萃。洪氏与邵、王、章等人交最密,俱以古经义小学相切磋,识见日进,“始从事诸经正义及《说文》《玉篇》,每夕至三鼓方就寝”。因此,客游朱筠幕的经历,使洪氏不仅兼治经,更知通经必自六书训诂始。而从事《说文》《尔雅》《玉篇》等方面之研究,对洪氏的影响至少有三方面:其一,通小学则能通经,能知古字故训,则诸经正义、注疏亦不难解,洪氏研究小学,无疑为日后穷于经学奠定了坚实之基础;其二,洪氏周围的师友多工篆书,他自己亦是学者群中精于篆书者,研究小学,精熟《说文》,也为更准确规范地写篆书提供了学术上的保证;其三,乾嘉时期的汉学家一般都兼通于小学,不能因为没有《说文》学的著述便说他们不读《说文》的,但若能致力于《说文》,则其述作多信而有征。洪氏的小学研究是多方面的,其精于谐声、转注,决定了他具备编撰《说文》学著述的学力。

乾隆五十七年(1792)8 月,洪亮吉破例以未散馆翰林视学贵州,11 月接篆任事。贵州学政3 年间,洪氏一如朱筠之教以古学训士。吴锡麒云:“君至黔,敦厉古学,崇奖儒修,购经史善本及《文选》诸书,以资讽诵,请以《礼记》郑康成注易陈澔,集《说文》,章《尔雅》选学,于是权舆经术昌明,郑志由之津逮,至今黔人能务读书者,君之教也。”洪氏尝明谕诸生云:“所问策皆在此数部中。诸生能各寻原委,条析以对,即属佳士。不必束书不观也。”此亦可见朱筠对洪氏影响之至深至远。

洪氏究心小学,潜研数十载而不倦,其小学著述主要有三部:第一部是乾隆四十九年(1784)所著《汉魏音》四卷,其时洪氏在毕沅西安节署,这是一部研究汉魏语音的书。洪氏以为,“声音之理通而六经之恉得矣”“求汉魏人之训诂而不求其声音,是谓舍本事末”,故《汉魏音》之作,“盖欲为守汉魏诸儒训诂之学者设耳”。第二部是嘉庆八年(1803)所著《比雅》十九卷,这是一部仿《尔雅》的训诂专书,“依《尔雅》释诂、释训、释言之例,属辞比事,归当合一”,其卷第依次为释诂、释言、释训、释天、释地、释山、释水、释人、释宫、释器、释乐、释舟、释草、释木、释虫、释鱼、释鸟、释兽、释畜,然前后互见,与《尔雅》之例也不尽相同,且“采辑传写时有讹漏,惜未能覆检原书为之审正也”,殆一时未定,抑有意变通而增损,亦未可知。

洪氏第三部小学著述,是嘉庆十一年(1806)卒成的《六书转注录》八卷。书成3 年后即离世,可谓晚年研究《说文》的呕心之作。今据《六书转注录》之《丛书集成新编》影印本可知,其书卷一、二题“《尔雅》本书转注”,卷三题“ 《说文》本部转注”,卷四题“ 《说文》与各书转注”,卷五题“ 《小尔雅》本书转注”,卷六题“ 《方言》本书转注”,卷七题“ 《释名》本书转注”,卷八题“ 《广雅》本书转注”。洪氏之所谓转注,相承于戴震的义转,属于义转派。不过,以经传中凡义有关涉的词都看作转注,其范围就比戴震更为广泛。其书之例,如《尔雅》本书转注:

遘、逢,遇也。遘、逢、遇,逆也。遘、遇、逢、逆,见也。

又如,《说文》本部转注:

竹下垂者,箁箬也。箁,竹箬也。箬,楚谓竹皮曰箬。

陈庆镛称洪氏此书“洵声音、训诂、文字之要归,而学转注者当以是为圭臬”,张其昀则谓“洪书对于读经传古籍是很有帮助的。但是,其所论转注,备一说是可以的,据为圭臬则必不可”。不过,由上述对洪氏的诗文、学问的梳理可知,洪亮吉之所以在小学方面侧重于声音、训诂,与其精于诗韵、谐声,又通于经学是不无关系的。洪氏似乎不甚重字形的研究,但是,由于他精于篆书,故在他的篆书作品中,当可概见其对于篆文的看法及运用的方法。

二、“诗人之工,未有不自识字始”

洪亮吉早年工诗文,自受业朱筠以后,亦知为经史训诂舆地之学。袁枚以为考据之学必伤于诗文之性情,洪氏则未作如是观,而是将六书训诂视为有益诗文之学,并对作诗文提出明确要求,即所谓“诗人之工,未有不自识字读书始者”。在洪氏看来,诗文之工不当仅在辞藻格调与性情天趣,亦必自识字而始的。篆书与诗文虽体裁不同、形式有异,要皆以正确运用篆文为基础。篆书创作是书写古文字的艺术,尤其应当讲求六书,讲求字形结构的规范性。

对于文字发展的认识,和同时期的其他学者尊古一样,洪氏亦固执地认为:“左隶之分,遂失前人之谊,安国不以篆文存经而易之隶古;康成颇以便读传教而廑存故书。是以白羊之印乖谬乎六书,乌马之文微茫于三写。”无论作诗文或作篆书,洪氏皆重视文字使用的准确性,早在乾隆四十年(1775),在经历朱筠六书训诂的洗礼之后,其《附鲒轩诗》卷六《题饶上舍晊印谱》有云:

元明文敏笔法工,六书八体无能通。尔来识字益不广,谁肯细意搜鱼虫。省文破体入书舍,阁帖堂碑益增价。子云奇字纵失传,太常《说文》犹可借。豫章先生值此时,乃欲一意追冰斯。唐人识字宋人否,藉与末俗平嘲嗤。

洪亮吉看到的《说文》,是经徐铉校定增改之本,因其笃守许慎,也就未必全信徐铉之说。《卷施阁诗》卷二十有诗《渡湖与钮布衣树玉同舟,因出其所著〈说文新附考〉见示,赋赠一首,即柬钱少詹大昕、王给事念孙、段明府若膺、孙兵备星衍》,作于嘉庆四年(1799),中有句云:

二徐生唐末,不甚晓通假。谐声兼会意,一一多苟且。强编新附字,合者盖已寡。

二徐确有不通谐声之弊。而《说文》大徐本所增新附字,乃徐铉等人承诏而作,似出太宗之意。洪氏同时代研究《说文》新附字的著述,若钮树玉《说文新附考》、钱大昭《说文新补新附考证》、毛际盛《说文新附通谊》等,亦多不承认大徐本所增加的四百新附字,甚至一定要在许书中考证出它的本字,这反映出当时墨守《说文》的尚古之风,实际上是没有多大价值的。不过,洪氏批评同时浅学之士,昧于正俗之殊,“甚至雍熙新附,混作召陵之编”,无疑也是极正确的,此亦见其对六书讲求之严格。

乾隆五十六年(1791),石经馆开,洪氏派充收掌官及详覆官,至国子监监视刻石,见蒋衡书《十三经》字多讹谬,上书总裁欲更正之,未能从。其《上石经馆总裁书》,列举二十四条建议,从中可概见其对于文字使用的看法。洪氏以为用字必以《说文》为本,对于历代不尊《说文》而改字形者,应根据《说文》回改之。如第十八条云:

前代之制宜改也。秦并天下,辠乃从非;汉戒群臣,对初离口;著火德之符,改从水之洛为雒;表金刀之谶,易处者之留为劉;以迄新莽疊文之误,开元颇字之讹;……既事隔于数朝,悉当从乎厘正。

洪氏所举,皆是历代改字而未合于六书者,对这类字,认为当以使用正体为要。如《说文·辛部》“辠”:“犯法也。从辛、从自。言辠人蹙鼻,苦辛之忧。秦以辠似皇字,改为罪。”《说文·网部》“罪”:“捕鱼竹网。从网、非。秦以罪为辠字。”据此,罪人字当写作“辠”,罪为捕鱼竹网,与辠之本义无涉。又如《说文·晶部》“曡”:“杨雄说以为,古理官决罪,三日得其宜,乃行之。从晶、从宜。亡新以为,曡从三日为盛,改为三田。”依扬雄的意见,古理官判罪甚为谨慎,必反复考虑数日而后施行,故曡从晶,为重叠反复之义。晶,精光也,从三日。汉立火德,日为火,王莽以为曡从三日,于己不利,故改从畾。按洪氏的看法,世俗所用“疊”字,当回改作“曡”为胜。

再看洪氏在实际应用文字的时候是如何以《说文》为本的。他说诗人要识字,在他的诗中,经常也出现用古体的情况。如《卷施阁诗》卷一有《渡河寄孙大星衍》,作于乾隆44 年(1779),有二句写作:

吾家墓门雅亦啼。……属尔作弟吾为晜。

此外,《上石经馆总裁书》第十三条云:

同一俗字,当酌去其已甚者。拖、扡,皆《论语》“袘、绅”之别字,与其从拖,不若从陆氏之扡为得。濱、濵,皆濒之或文,与其作濵,不若从《广雅》之濱为是。

三、“士人切勿书馆阁”

乾嘉以后碑学大播,推扬碑学的包世臣作《国朝书品》,品第清朝书家百余位,洪氏未能入选其中,盖其书名为著述、诗文之名所掩耳。今人一般视洪氏及他的好友孙星衍、钱坫等人的篆书为学斯冰,将他们划为同一种风格类型。实际上,不同的人生经历、不同的学术旨趣及不同的艺术观念,都会使书家在风格上呈现不同的特点,洪亮吉的篆书与孙星衍、钱坫还是有差别的。

洪氏对书法的专门论述极少。其《北江诗话》有一段评价馆阁体书法的记载,称这种匀圆规整的馆阁体,在书手则可,在士大夫则绝不可为之。四库馆开,抄胥之人必按照整齐统一之要求抄写典籍,故不求变化之美,但以工整为要。洪氏对这种千手雷同的馆阁体的否定,大体表明了他是要在书法上做一个讲求艺术形式美变化的书家。洪氏学术圈中的友人多能写一手圆匀一致的小篆。如何在诗格、书风上突出自己的个性,必然是他要考虑的问题。其少时作诗文,好仿杜甫、李白、韩愈等,师友谆谆以戒,以为不必貌袭前人,这对他在诗文艺术上的创新多少是有影响的。其论诗也是强调不与人同,要各臻其极,那在篆书上,洪氏是否也是特立独行呢?

洪氏同时好友所作有关他的传记、墓铭,以及文集序跋所载,皆重其儒臣气节、学问文章,对于书法则仅附带以“工篆”的简短之评。书论中对其篆书作评论者亦并不多。光绪年间,李玉棻曾见其五行篆书大帧、篆书“友于堂”匾额,称其“篆法李阳冰,兼隶书”。晚清学者王潜刚在其《清人书评》中,称其篆书“学李斯《峄山碑》,见楹帖数联,与孙星衍伯仲”。合言之,则洪氏既学李斯,又学李阳冰,这也是当时学者写篆的主要取径。洪氏于书,童蒙时即用功甚勤。嘉庆七年(1802)夏,有工绘事者陆伯才,以洪氏所告平生经历为绘《平生游历图》计十六图。第一图《南楼课读图》,即洪氏童时居外家读书事,图中蒋太宜人坐纺床中,旁列一矮几,密排丹墨,读书其侧者,洪氏也,“几左有一巨砖,光黑可鉴,课读之暇,即蘸墨习书其上,以为常事”。洪氏少时读书尝有一家僮,名窥园姓仇者,从其课读八年,体弱多病,尝能“苦访虫鱼摩篆籀”,洪氏称其“兼复习科斗,每写百幅书,人疑出余手”,若此,则洪氏少时课读期间,篆书早已有声于乡里。

《更生斋文甲集》卷四有《书阿文成公阿桂遗事》一文,洪氏于此自评其书云:“余素不习书,公独赏之,尝谓吾友刑部郎孙君星衍曰:‘人皆以洪编修试策该博,不知字亦过人。’余首拨之者,取其无一毫馆阁体耳。”洪氏楷书传世者不多,然观其所书,典雅冲和,取径高远,自无馆阁千手雷同之弊(图1)。而洪氏的篆书,却曾遭到过严厉的批评,即咸同以来作篆书者,多有指斥其所作为《说文》篆书。学习篆书,除临摹刻石碑铭中篆迹外,亦必下一番工夫讽诵《说文》、抄写《说文》的。因为碑铭中篆文字少,须通过《说文》等字书以广篆籀之路,以应创作之需,此其一;碑铭中篆文与《说文》篆文往往有字形结构不相同者,要形成孰是异体、孰是讹谬的认识,绝非终日临摹碑刻所能得,这就要对古文字六书有一定的研究,抄写《说文》便能补救临摹碑刻之不足,此其二。学者研精《说文》,对《说文》篆文字形了然于心,这就很容易出现下笔即《说文》的弊端。如果说抄写《说文》使篆书创作保证篆法的准确性是积极的一面的话,那么在创作中字形风格墨守《说文》篆文,就必然是消极的一面了。稚存同时的学者书家,都研究《说文》,也都写《说文》,若把篆书都写得像《说文》的模样,又何异于千人一面的馆阁体呢?又何言出己意而不与时人同呢?

图1 洪亮吉《楷书送张吉士乞假归蜀序》(济南市博物馆藏)

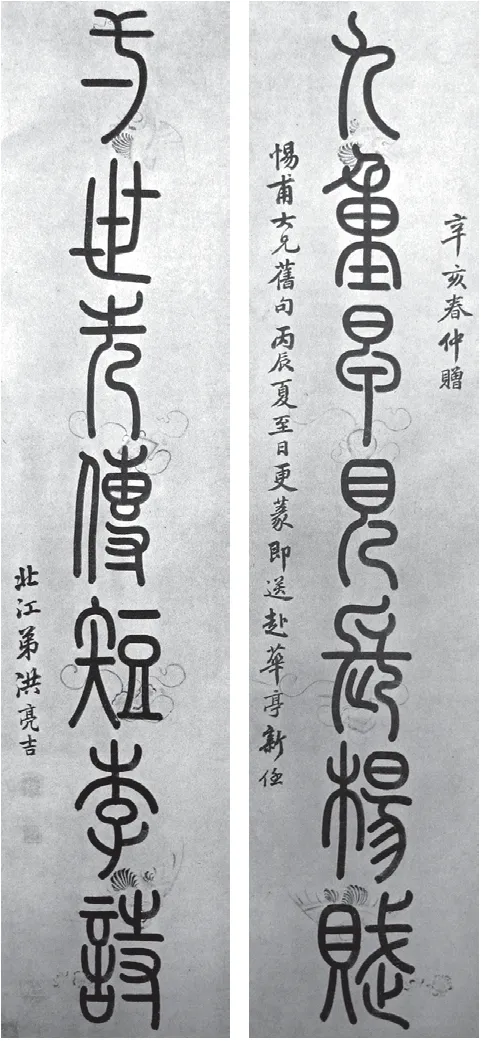

洪亮吉篆书传世者以对联形式为主。广西博物馆藏《篆书九言联》(图2),款题“更生居士”,当是嘉庆五年(1800)自伊犁南归之后所作。联语为“愿与不解周旋客饮酒,难为未识姓名人作书”,乃桂未谷旧句。此联圆笔藏锋,收笔作圆驻回锋,行笔即弧转处亦保持中锋笔致,点画纤秀古瘦,偶出枯笔,布白停匀对称,是吸收《峄山碑》《琅邪台刻石》《三坟记》一类碑刻的典型玉箸篆风格。又《篆书七言联》(图3),联语为乾隆五十六年(1791)春赠好友王芑孙旧句,曰“九重早见长杨赋,一世先传短李诗。”此联纸质偏熟,故墨气圆实而不露飞白。其中“一”字用《说文》古文以求布局之充实,且“早”“长”“世”等字皆本于《说文》,篆法不同于二李石刻篆文。与《说文》、二李篆迹点画之细瘦如铁线不同的是,此作点画刻意加粗,为稍作变化者,然以纯中锋运之,则又稍嫌板俗,复无玉箸婉劲之致。将点画加粗写小篆,当数邓石如的隶笔作篆为最成功,这方面洪氏则远不及也。

图2 洪亮吉《篆书九言联》(广西博物馆藏)

图3 洪亮吉《篆书七言联》(引自《明清楹联》)

楹联形式而外,洪氏亦作立轴,或题匾额。他在嘉庆四年(1799)遣戍伊犁途中,曾先后为王志恬、王志沂、徐应鹏、胡纪勳等人书篆榜条幅及楹柱数十余幅。在伊犁期间,尝为充军官员书堂额,或应请“篆金丹五百字”,这说明洪氏书篆在形式上并非单一模式。上海博物馆藏《篆书格言》立轴(图4),未署年月。从字法上看,其中“怀”“宝”“累”等字并不遵《说文》,且通篇字形较二李碑篆为偏方,易圆弧而多方意,某些偏旁部首较为夸张,虽整体上用笔圆匀一致,然亦略具汉代砖瓦铜镜上篆文简率平直之风采。洪氏家藏汉镜极多,并称其“篆法工整”,他在客毕沅西安幕府时,就曾经常购求镜铭瓦当等器物,“自此常挈以自随,未尝暂舍”。毕沅又尝赠洪氏一方砚台,此砚乃汉长乐未央瓦琢磨而成,亦其书案常置之物。此外,乾隆五十二年(1787),洪氏撰《登封县志》,著录或存或佚之金石近两百种,所亲见的汉篆刻石便有《太室石阙铭》《开母庙石阙铭》《少室石阙铭》等。因此,洪氏能稍作变化写小篆,实非偶然。

图4 洪亮吉《篆书格言轴》(上海博物馆藏)

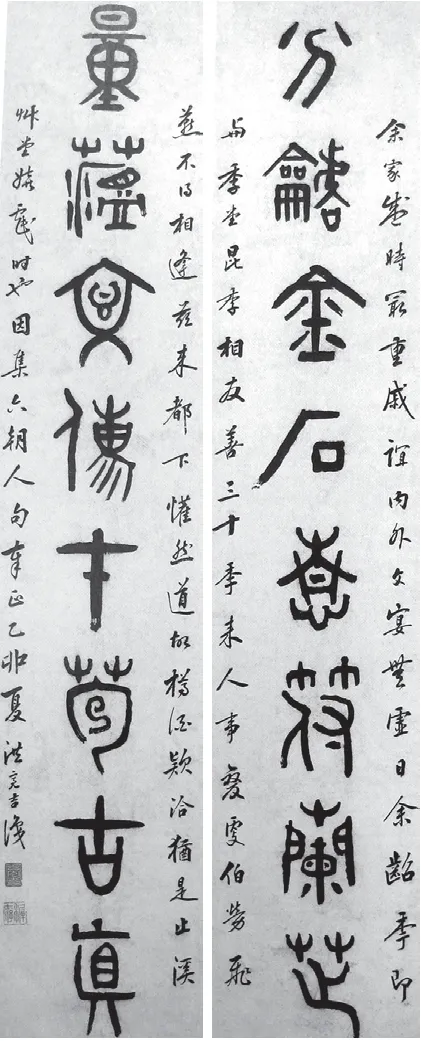

洪亮吉一生编方志十数种,皆别立“金石”一门。于金石学,洪氏自称“素寡究心”,以为“昔之吉金,亦可纠近铸之失,有裨于实学不少也”。他与孙星衍、钱坫等友人客毕沅幕府时,除著述、游宴之外,亦常以寻访碑石、共赏吉金为乐。尝以暇日假毕沅藏金石数百通以校史传之阙遗,以为金石证史文,史文误十之三,史文证金石,金石误十之一。这种广见吉金的经历,使习以小篆为常洪氏也具备书写商周铭文的可能性。在洪氏看来,吉金既可证史,也偶可作为书写篆书之资。浙江省博物馆藏《金文八言联》(图5),作于乾隆60 年(1795)夏,联曰“分䶵金石情符兰芷,量蕴文传才苞古真”,为集六朝人句。字形结构趋于方整,用笔或方或圆,或藏或露,婉通而略带涩势,轻重提按一任自然,犹可贵者,则不以惯常书写小篆之法为之。在乾嘉时期商周铭文书法未盛之时,洪氏不啻为书写前秦铭文的探索者之一。

图5 洪亮吉《金文八言联》(浙江省博物馆藏)

结语

洪亮吉为诗,尚于变化,特立独行;为书,亦不愿写无变化的馆阁体。即使写匀一的小篆,亦欲求变,写金文,则在取法上开辟新地,较之孙星衍如篆书创作的守成,这便是洪氏进步的方面。故言,同为汉学家,若学术研究的具体取向及艺术观念不同,其篆书在用字、风格、取径上,都不会完全一致的。不过,洪亮吉的篆书虽有变,却变化未足,置之清代篆书史,究不算大造者。