波斯细密画:一把解读中国瓷器在东西方贸易和文化对话中作用的钥匙

Ani Margaryan(南京师范大学 美术学院,江苏 南京 210000)

底特律美术馆(DIA)藏有一件独特的艺术品(里扎·阿巴西,《葡萄牙青年》,1634 年,不透明水彩和水墨,纸本金地,美国底特律美术馆藏),让人们可以从多种角度解读它的内容(图1),包括其中隐藏的信息。参照这些信息,我们可以了解在17世纪全球贸易网因中国瓷器而不断扩张的背景下,发生了怎样的跨文化交流,更准确地说,是了解中国瓷器的传播如何影响波斯上层阶级的世界观,即他们对充当国际贸易中介的西方人的普遍印象。从艺术史的角度解析这幅17 世纪30 年代的伊朗杰作,可以得知上述看法是从哪些方面影响了这幅画的构图的。

图1

这幅画的主体由一个人物构成,他斜靠在垫子上,整体姿势与画面的一条对角线一致。该男子膝上有只小狗正起身与他嬉闹,男子则一手握住一只青花瓷壶,伸出另一只手给小狗喂水。虽然这幅风俗画中的各个对象是靠动作联系起来的,但画面看起来却是静止的,仿佛时间在那一刻停滞了一样。画家以中性的暗金色为底色,上绘造型抽象、未描边的花草树木(画家用铁锈和金粉描绘了迎风摇摆的树木,与人物的曲线呼应),并细致地刻画出人物服装(包括深紫色夹克和翠绿色裤子)的褶皱。因此,尽管人物没有直接看向观众,还是能瞬间跃入其眼帘。从人物的五官、一绺绺的卷发以及狗的皮毛纹理上看,画家明显运用了直线透视和扁平化的画法,使曲线和直线相互呼应,彼此平行,构成对比。画家以葡萄牙青年为主题,为了突出作品的装饰性而摒弃单点透视原则,在白色及深浅不一的蓝色和赭石色同时出现的情况下,通过对称安排色彩的位置达到构图的和谐。此外,人物面部呈椭圆形,五官柔和缺乏个性,眼睛是典型的杏仁眼,嘴巴如花蕾般娇嫩,面庞周围露出一绺绺深色的小卷发。他略低头作沉思状,姿态优雅,正脸与观众呈45°角——以上种种构成了伊斯法罕流派绘画与众不同的特征。

除上述形式特征外,还有其他特点表明这幅作品出自伊朗宫廷画家之手,如温暖明快的色调、主角的脸型和表情、放松而感性的姿势和手势、人物在构图中的位置甚至暗色的背景,这些都与另一幅描绘交缠的恋人的签名名画(里扎·阿巴西,约1565 年生,1635 年卒,他创造性地而且成功地将书法运用到绘画中)如出一辙。上述视觉分析列出的证据得到了作品本身的佐证,见作品右下角内容,其中部分文字译为:“1043 年斋月第22 日,星期二,| 里扎·阿巴西”。1589 年,波斯帝国萨非王朝的君主阿拔斯一世(1587—1629)将首都迁至伊斯法罕,当时宫廷画家中最负盛名的便是里扎·阿巴西。从1610 年前后重返皇家画院起至1635 年去世,此期间他一直为阿拔斯一世服务。里扎创造了一种基于书法和独特色彩的风格。他的画集反映了国王和公众对私人订制作品的品味。里扎被认为是最后一位萨菲绘画大师,他的代表作是为合集(muraqqas)创作的细密画单页。

这幅画的主题和诠释方式属于一种被称为“美丽青年”或“英俊青年”的理想化、概括化的人物画像,颇受阿巴西那些富有的波斯委托人所喜爱。此类画像以优雅的年轻男女为创作对象,他们身着华服,或坐或倚,或只身站立,通常不是正在饮酒,就是在思念爱人、看书写信或仅仅是在凝视。

这幅画中,男青年凝视着宠物狗,目光缱绻。给狗喂水的场景在这一时期的波斯绘画中通常具有情色意义或性暗示;有人认为,拿着瓶子和杯子的青年代表被爱的人,而狗则是一种诙谐的想象,代表美丽青年的追求者。以这种阐释为基础,再加上经过辨认,右中下方的文字具有情诗的特征,人们可能会提出一种假设,认为作品要传达的或许是种多情的气息。

画家用不透明水彩和金粉在纸上作画,这首先说明委托人和目标受众身份高贵。为了让人们注意到这点,画家描绘了各种引人注目的华丽的奢侈品,从细节到轮廓,均刻画得细致入微。通过这些物品,主人公仿佛在诉说自己的身份、职业和作品的功能,并潜移默化地影响观众对他的观感。精美绝伦的刺绣和锦缎靠垫似乎是里扎的另一个艺术特点。1600 年起,他开始更多地采用人物和动物图案点缀靠垫套,而不是作为整件长袍的装饰。尽管长期以来,人们一直把里扎的作品视为研究当时时尚的参考资料,但尚未在存世的萨非王朝的纺织品中发现图案与他画中完全相同的,这表明艺术家也许从前人的作品中汲取了创作灵感,例如他的前辈、帖木儿帝国的绘画大师卡玛尔·丁·毕扎德(Kamāl ud-Dīn Behzād,约1450—约1535)。

因此,年轻的主人公从帽子到靴子都是葡式装束就不足为怪了。“欧洲 青 年”(ghulam-i-farangi)这一主题可被视为前面“英俊青年”的肖像类型与17 世纪伊斯法罕描绘外国人的细密画相结合的产物。大都会艺术博物馆中收藏了这样一幅画,画中的“英俊青年”神情慵懒,装束与出入萨非王宫的葡萄牙人相同(图2),显 然 属 于类似作品。如此看来,我们也可以认为,底特律美术馆那幅作品的主角并非外国人,而是身穿葡萄牙服饰的波斯人。由于葡萄牙灯笼裤(bombachas)典型易认,因此在所谓的“葡萄牙地毯”(图3)中经常看到,占据地毯小小一隅的海上场景里,一身葡式装扮的葡萄牙商人和贵族坐着船乘风破浪。

图2

图3

这一时期,波斯与葡萄牙之间矛盾重重,与其他西方人的关系亦然。萨非王朝的编年史很少直接提到葡萄牙人。一方面,这时的波斯人对葡萄牙人心存怀疑;另一方面,波斯精英从各方面表达了对葡萄牙人的武器、船只、文化和习俗的好奇。从这个意义上说,波斯与亚洲的艺术家一定程度上所见略同,二者都将葡萄牙人描绘成傍海而居、依海建城的海上强盗民族。换作是穆斯林艺术家,则会把葡萄牙人描绘成“异教徒”法兰克人的样子。然而,在伊斯玛仪一世(Esmāʿil I,1501—1524 在位)治下,宫中众人对西式服装兴趣浓厚,一位臣属甚至穿上葡萄牙服饰,宣称自己是法兰克人。这种对葡萄牙人的态度充分体现在里扎及其弟子的画作中。

我们再回过头来看《葡萄牙青年》。希拉·R·坎比(Sheila R. Canby)博士称,这幅画上的诗句让人们可以从一个罕见的视角来了解委托人甚至是里扎本人的私生活。一方面,里扎或许想通过画中诗句向爱人表述心迹;另一方面,如果委托人是不懂波斯语的欧洲人,那么画家可能是为了取笑委托人“自视甚高”而写下了这首诗。因此,坎比博士提出可以从另一种角度解读这幅画,把它当作一种结合了“幽默和多层意义”的略带讽刺意味的漫画。

假定这段引文中的线索词是“多层意义”,那么在认定这幅由伊朗著名宫廷画家所画的人物是葡萄牙人的前提下,让我们将目光转向这幅作品的一个焦点——前景的瓷壶——以寻求解读这一意象的另一种方式。据大都会艺术博物馆的描述,画中的瓷壶是中国的青花瓷。中国自古以来就把陶瓷器物上的苍鹭或鹤等纹饰当作祥瑞,象征宁静、长寿与和平。当然,也可能是画家自行选择用这种禽鸟来点缀瓷壶的,这样观众就可以把它与绘有类似图案的靠垫结合起来,当作一种“意义含蓄的双关语”。然而,从青花瓷壶以及它与画面其他部分的关系这一角度切入来解读这幅画,一个问题就产生了:通过手握中国瓷器的葡萄牙人,画家想向作品的主要受众传达什么内容?

直到17 世纪初,中国瓷器才开始改变西方的品位。1498 年,葡萄牙开辟了绕好望角前往东方的航路,按理说东西方从此就可以经这条海路通商了;但实际上,中葡贸易要到16 世纪前10 年才开始。这时,葡萄牙在中国南方开展贸易活动,活动范围逐渐扩张到澳门。在此期间葡萄牙始终向明帝国(1368-1644)缴纳地租。这个时候,欧洲只有依靠葡萄牙才能获得东方陶瓷。1517 年至1521 年间,葡萄牙直接从北京购买了一批瓷器,这是第一批专门为西方市场设计制作图案的瓷器,其中包括带有活跃于东方的葡萄牙人纹章的瓷壶及带有基督教标志的所谓“曼努埃尔瓷器”的大瓷盘。尽管之后的一次外交事件导致两国中断联系,直到1554年才恢复往来,但一组可追溯至上述时期的瓷器见证了葡萄牙在建立东西方贸易机制方面取得的切实成功。“豪尔赫·阿尔瓦雷斯瓶”是一组16 世纪的青花瓷瓶,得名于瓶子的订购人葡萄牙海军上尉豪尔赫·阿尔瓦雷斯,他也是在亚洲各地(包括中国)传教的耶稣会士圣方济各·沙勿略(St. Frances Xavier)的朋友。此瓶目前已知有6 个存世,其中一个收藏于沃尔特斯艺术博物馆。瓶肩处环绕有葡萄牙文,因工匠依样制作失误,导致文字上下颠倒(图4)。

图4

除了参与生产销售青花瓷,葡萄牙人的身影还出现在一道罕见的中国屏风上,这道17 世纪的屏风可能是受葡萄牙商人委托在澳门制作的。制作者是中国人还是欧洲人尚未可知,但作品显然融合了东西方的艺术风格,既增添了异域风情,又带有中国风的倾向。制作者发挥奇思妙想,运用山水、风景、屋舍建筑营造出一处美妙的仙境,仙境中的葡萄牙人就像出现在“葡萄牙地毯”中的同胞一样,穿着极具辨识度的民族服装(图5),与背景相映成趣。虽然制作者并未直接透露委托人可能是葡萄人的身份,但垄断了瓷器贸易的葡萄牙人无疑是屏风的主角。

图5

这件艺术品让我们注意到,一些早期中国青花瓷虽然是为葡萄牙客户制作的,却是伊斯兰形制,这点可以充分证明西方参与交易青花瓷的时间较晚。彼时波斯与中国早有交往。伊斯兰地区腹地的穆斯林商人将钴蓝颜料传入景德镇,至元朝(1271-1368)末年,当地陶工开始用它来点缀销往国内外市场的器皿。就这样,青花瓷在景德镇诞生了。这种中国瓷器随即销往国内外,凡见青花瓷者,无论来自何种民族文化背景,都争相购买。近至菲律宾,远至葡萄牙,青花瓷所到之处人们皆为之折服;与此同时,青花瓷还重塑了当地的传统制陶工艺。它那蓝白相间的色调对葡萄牙瓷砖画(azulejo)的釉色产生了深远影响。葡萄牙有很多的瓷砖画,它们既有中国青花瓷的质朴优雅,又有西方文化的显著特征。

长期以来,中国陶瓷通过陆路和海路传入波斯,是波斯上层人物日常生活和收藏中的重要部分,也是影响波斯帝国工艺美术的因素。从瓷器贸易看中国—波斯的相互关系,一件可追溯至15 世纪早期明永乐年间(1403-1424)的釉下钴蓝彩大盘(图6)引起了艺术史学家的 兴 趣。 该盘曾经属于伊朗萨非王朝的首位统治者伊斯玛仪一世(Shah Ismail)之女马欣·巴努· 卡 努 姆(Mahin Banu K h a n u m,1519-1562),盘底有铭文确认此盘为她所有。铭文旁边的印迹表明,它的继任主人是莫卧儿帝国的皇帝沙贾汗(1628-1658 年在位)。沙贾汗以下令建造泰姬陵而闻名。

图6

需要强调的是,正是在里扎·阿巴西的主要委托人阿拔斯一世统治期间,萨菲王朝似乎兴起了一股收藏中国陶瓷的热潮。与帖木儿诸王一样,萨菲王朝的历任君主也热衷收藏中国瓷器。阿拔斯一世将积累的藏品,包括许多元代和明初的精美瓷器,献给了修复后的阿尔达比勒神殿(Shrine of Ardabil)。此外,他还请了300 名中国陶工到伊朗,以提高当地仿照中国青花瓷生产的瓷器的水平。阿尔达比勒神殿里有一间“瓷屋”(Chini-khaneh),专门放置敬献给神殿的瓷器。1611 年,这些瓷器被安放进数百个由木头和石膏制成的壁龛中。

现存的一些中国瓷器从形制和装饰性上体现了波斯、葡萄牙和中国之间的多元文化实质和彼此联结的纽带,其中一件是大都会艺术博物馆收藏的特殊藏品。这是一把带有葡萄牙皇家纹章的壶,它的造型既非中式也非欧式,而是以伊斯兰金属盛器为基础,面向因新兴的因欧洲瓷器贸易而产生的近东市场。就形式而言,可以说这把壶见证了葡萄牙在16 世纪中叶进行的首次东西方瓷器贸易。

伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆收藏了一把“佩肖托壶”(Peixoto ewer),壶身带有钴蓝色装饰,仿近东黄铜水壶造型,1522 年至1566 年间制于景德镇。这期间景德镇烧制了大量造型类似的壶。壶上的装饰和釉下蓝的纹章表明该壶是一位葡萄牙贵族订制的。壶座为银质,属波斯式样,与瓷器本身的年代相同,据推测是在前往欧洲的途中安装上的。

然而,在萨菲王朝时期,波斯与中国的交往大多是间接的。在东呼罗珊,乌兹别克人和他们的后人封锁了通过河中地区到达中国西北部的陆路。而更利于开展贸易的海路几个世纪以来一直掌握在欧洲人手中,航运先后被葡萄牙人、荷兰人和英国人垄断。这一过程中,葡萄牙人发挥了重要作用。他们占领了霍尔木兹岛并以此为据点,更加便捷地获得来自中国的商品即瓷器。16 世纪初,葡萄牙人首次抵达霍尔木兹岛,彼时波斯与中国已有数百年的交往。通过葡萄牙人控制的遍布亚洲沿海的港口和航线,中国瓷器很容易从景德镇经澳门、马六甲、果阿辗转来到霍尔木兹集市上的商店,再从此地抵达此行的终点——波斯帝国的萨菲王朝。考古学家常在波斯湾定居点发现包括中国陶瓷残片、碎片在内的文物,证明了当时海上贸易的繁荣。此外,阿拔斯一世献给阿尔达比勒神殿的陶瓷藏品表明,它们也与葡萄牙相关,至少有一部分是通过葡萄牙控制的霍尔木兹中转传入波斯的。值得注意的是,到1622 年,这种商业平衡被打破了。在阿拔斯一世统治下的这一年,除了里扎创作了丰富的作品,还发生了一件改变历史的事件:波斯与英国联手,成功从葡萄牙手中夺取了霍尔木兹王国,开启了在波斯湾与英国贸易的新篇章。于是,在波斯贵族的世界观中,葡萄牙人与霍尔木兹岛是有关联的。所以在波斯夺取了该岛十年后,该国绘画依旧普遍把葡萄牙人描绘成进口中国瓷器的重要渠道。前文提到的有些诙谐意味的情诗也可以理解为是用诗化的语言影射这一事件。

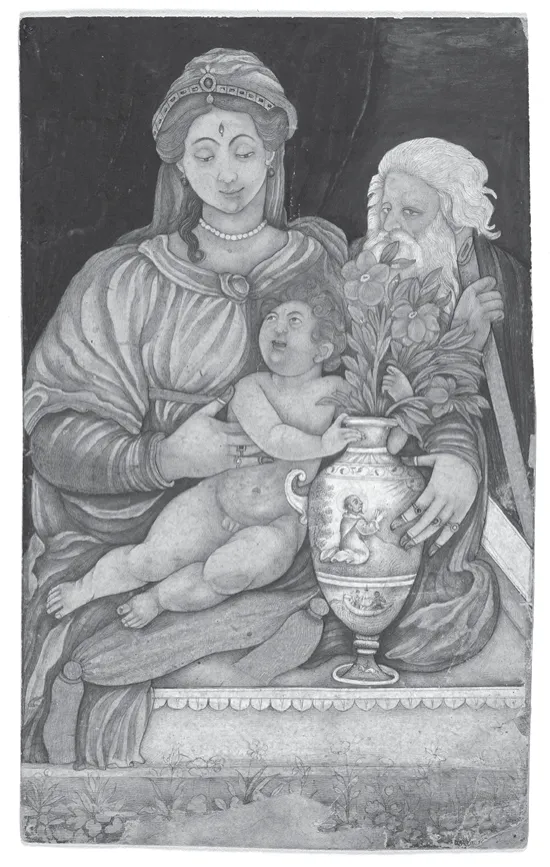

在此,我们有必要关注一幅创作于莫卧儿帝国的绘画。虽然这幅画主要是根据圣家族的故事创作,观者的视线却不由自主地聚焦到画面里中国制造的陶瓷上。作品所传达的信息及解读的原则与底特律美术馆的那幅作品类似。描绘了约瑟夫、圣母玛利亚和婴儿耶稣(图7)一家人的这幅画取材于欧洲故事,反映出与耶稣会士的互动和文化交流以及与欧洲国家的贸易联系,但一些细节也有明显的印度特点。例如,圣母玛利亚虽然身穿欧式长袍,但佩戴的珠宝是莫卧儿帝国王公贵族青睐的红宝石和祖母绿。此外,她的指尖以散沫花粉染红,额上点着印度式的眉心红点。花瓶上的细腻图案令人想起天主教圣徒圣方济各以及印度人对太阳的崇拜。这件器皿本身不仅意味着在莫卧儿人看来,从明帝国瓷窑来到贾汉吉尔(1605-1627 年在位)宫中的中国青花瓷价值甚高,也暗示了欧洲人对瓷器品味的地位及这种品味对瓷器生产和推广消费中国外销瓷的影响。在形状、主题乃至主题的表现手法等方面,这件花瓶都不同于中国瓷器。尽管如此,人们还是推测它可能是中国制造的外销瓷。16 世纪以来,无数中国瓷器在海外安家落户,有的远赴欧洲,有的前往东方,或进入称雄一方的君王的宫殿,或进入上流富户的宅邸。这些瓷器完全是按委托人的喜好品味订制的,因此如果委托人是西方人,那么工匠就可能按照欧式风格进行整体造型设计。值得注意的是,人们通常认为中国销往欧洲的外销瓷更具特色,有不同于销往本土瓷器的色调、图案或以《圣经》、圣徒传记、世俗宫廷场景、委托人的徽章为内容的构图。

图7

值得注意的是,同时期的另一幅莫卧儿名画也体现了印度王公对中国瓷器的珍视。这幅画描绘了莫卧儿王朝的皇帝贾汉吉尔在宫中用金银来称量库拉姆王子(Khurram)的重量(图8)。背景中的架子上陈列着中国的瓷 碗、 瓷瓶、瓷壶和小瓷雕像等贵重物品,象征皇室拥有雄厚的财力、国力和多元的文化。这些器物是通过与中国直接贸易或经过欧洲人的中转贸易两种渠道到达莫卧儿帝国边境的。最早与印度开展贸易的欧洲强国是荷兰和葡萄牙。17 世纪初,英国东印度公司获得了贾汉吉尔的许可在当地设立商站。史料记载,贾汉吉尔和他父亲阿克巴(Akbar)欣然接受了传教士、使节和商人的礼物——欧洲的版画和绘画。沃尔特斯艺术博物馆收藏了一幅莫卧儿王朝的绘画。这幅单页画描绘了一名手持双尖长矛的葡萄牙卫兵,卫兵所穿的葡萄牙服饰和绘画反面用纳斯塔利克字体(Nasta'liq)书写的文字表明他是欧洲人,这与里扎的“欧洲青年”类的作品相似。

图8

以与欧洲商人接触为背景,我们有必要提到一组16 世纪末至17 世纪初的日本屏风(此类屏风现存至少70 架,年代为16 世纪90 年代中期至17 世纪30年代后期)。它们生动地记录了葡萄牙商船的到来,描绘了船上装载的包括瓷器在内的昂贵中国货物。这些屏风主要有三类。第一道屏风的左侧部分即为第三类,显示了在外国(可能是中国)进行的赛马或其他活动。1543 年,3 名搭乘中国船只的葡萄牙人因故漂流到日本九州附近一个小岛,他们是第一批抵达日本的欧洲人。由维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏的这道屏风,展现了日本人对南蛮人(nanbanjin,即日本人对葡萄牙人的称呼)所穿的奇装异服的兴趣。屏风上的葡萄牙人穿着阔腿裤,五官夸张,身材异常高大。这些屏风上的图像并没有任何特定的现实依据,而是其受众兴趣的体现。重点是反映出外国人的异国情调,以及他们与船上令人激动的商品的联系。就葡萄牙人而言,他们被视为带来好运的人;葡萄牙人搭乘的南蛮(nanban)船被认为是从海上带来财富和幸福的宝船,对走海路的商人来说,是吉祥如意的象征,因此尤其受到重视。

芝加哥艺术学院收藏的日本屏风可追溯至1675年,在葡萄牙与日本贸易的问题上,这架屏风表达了相同的见解,展示了动作有些滑稽的西方人(图9)。在这里,观众再次见证了中国制造的瓷器的丰富性。

图9

佳士得拍卖行展示了一个类似的屏风,反映了日本与欧洲在贸易和文化上的碰撞。画中的欧洲人船长坐在中式华盖下的一张王座般的中式椅子上。船长周围有商人也有耶稣会传教士,微风中飘扬着带有基督教标志的旗帜。

有趣的是,直到18、19 世纪,亚洲绘画中的葡萄牙商人依然普遍保持着本民族特色的打扮:上身夹克,下身马裤,头戴高帽,颈部戴着大大的荷叶边领子。(参见Inrō with Portuguese Figures,“绘有葡萄牙人的根附”,18 世纪末至19 世纪初,美国大都会艺术博物馆)。

里扎去世很久后,他的风格依然对后人有着不可磨灭的影响。里扎的学生米尔·阿夫扎尔·图尼(Mir Afzal Tuni,也叫Afzal al-Husayni)是供奉之后几位萨菲君主的宫廷画家。他创作的单页画与里扎的《葡萄牙青年》极其相似。他的作品《斜躺的女人和她的宠物狗》(A reclining woman and her lapdog,约1640 年)(图10),现藏于大英博物馆。这幅画再现了类似的背景、人物姿势,而且也有一只从酒碗里喝水的狗,不同的是这次的主角是一个伊斯法罕名妓。此外,这幅作品里的中国青花瓷更多,共有3 件,可能表明所描绘的女人或作品委托人的地位很高。也就是说,展示拥有中国青花瓷的风尚和对中国青花瓷的品位并没有随着里扎的离世而消退。

图10

结论

最后,需要再次强调的是,通过视觉特征和时代背景,艺术品有可能用艺术的语言反映出不同国家、民族之间复杂的跨文化往来和社会经济交流的历史。这些国家和民族最终会对西方人及西方人与某些体现权势地位的物品的联系形成新构想。以画上标注的时间来看,《葡萄牙青年》是目前里扎创作的最晚的一幅细密画;尽管如此,这幅画依旧通过萨菲王朝达官贵人对精美纺织品和中国瓷器的热衷,反映出宫廷的品位、幽默感及萨菲王朝的世界主义。本文主要以历史证据为方法论,提出解读这件波斯杰作的一种可能方式,而不是唯一方式。

对比分析当时日本、印度和中国的艺术品可知:

首先,在当时,中国外销瓷正逐渐成为委托人或艺术家本人的奢华生活、强大的国际实力和精致品位的象征。对青花瓷产生相似的使用方式和认知,是近代早期权力国家共有的认识和趋势。如上所述,即使是最早为葡萄牙消费者生产的中国青花瓷,也融合了近东餐具的形式、中国的传统与工艺及西方的审美。以上例子为重新思考如何理解其他(包括带有跨文化特征的)艺术形式奠定了基础,例如本文所讨论的这幅波斯细密画。

其次,这幅作品或多或少地展示了霍尔木兹是国际贸易之路上的重要一站,是中国、葡萄牙及萨菲王朝商业和政治利益交叉点,也因此在阿拔斯大帝即本画的委托人统治期间被波斯占领。

最重要的是,印度莫卧儿帝国、日本和伊朗萨菲王朝之所以能建立联系,是因为他们都对打扮成葡萄牙人或描绘葡萄牙人的典型服装感到新奇甚至兴致勃勃。这三者或多或少都与葡萄牙商人打过交道,所以热衷于以视觉艺术的形式记录下葡萄牙人与中国青花瓷的海上贸易的联系。我们不能说三者之间的联系通过数量丰富的艺术作品得到了表达,特别是考虑到葡萄牙人不久后就失去了在亚洲商品贸易中的主导地位。因此,仅从这个角度来看,里扎的这幅细密画就更有价值了。

然而,将这幅作品归于所谓的“混合”艺术作品的类别,可能本质上是一种缺乏论据的误解,因为无论是风格、方式、媒介还是阐释、铭文、比例及对人物形体和物体的刻画,这幅作品都只属于伊朗文化,而非任何其他文化。虽然作品描绘了身穿欧式套装的人物和来自中国的珍贵商品,但无论是观者亲眼所见,还是体会到的隐藏在表现形式背后的意义,他们首先感知的是波斯式的审美。这种审美由最优秀的波斯传统艺术家诉诸画笔,强调了波斯宫廷专用的昂贵商品的形象。

欧洲商人的到来主要反映在时尚、油画肖像(通过姿势)、建筑绘画和风景画等伊朗萨非王朝的不同艺术形式中。但这些影响并没有以独立纯粹的形式表现出来,而是融入了传统波斯主题和艺术方法中。虽然欧洲对波斯绘画的影响早在16 世纪中叶就已初露端倪,但直到1650 年前后才成为一种新趋势,且其中葡萄牙人的贡献甚少。所以,除透视原理之外,我们无法指出这幅作品中有任何其他欧洲绘画的特征,更遑论葡萄牙特征。此外,画中葡萄牙男子的形象是从波斯人的审美角度来诠释的。他那东方人的眼睛和其他面部特征都符合波斯的“英俊青年”的标准。他的形象通过喂狗喝水这一动作得到了过度感性化,通过诙谐的诗句得到了讽刺,而这些诗句使整幅作品即使在现代观众看来都是东方式的。

至于中国的青花瓷,作者的目的并非巨细靡遗地描绘出其构图。苍鹭的形式和姿态似乎只是为了暗示瓷器源于中国,它更多的是艺术家根据个人印象做出的选择,而不是受到当时已有的中国青花瓷的影响。因此,从艺术美学角度,我们不能因为作品有葡萄牙服装的存在就认定其受到欧洲的直接影响;另一方面,即使作品强调了中国制造的水壶,也不能因此认定受到了中国的影响。作品反映的既有波斯人对中国瓷器的看法,也有葡萄牙人在国际贸易中所扮演的角色,也许是有些固化的角色。

图1 底特律美术馆(DIA)收藏

图2 纽约大都会艺术博物馆收藏

图3 纽约大都会艺术博物馆收藏

图4 巴尔的摩沃尔特斯艺术博物馆收藏

图5 芝加哥艺术学院收藏

图6 采自:Prudence Cuming[EB/OL]. Al Thani Collection 2018.https://www.thealthanicollection.com/recently-shownhighlights/the-mahin-banu-dish

图7 克利夫兰艺术博物馆(CMA)藏

图8 伦敦大英博物馆收藏

图9 芝加哥艺术学院收藏

图10 伦敦大英博物馆收藏