符号的天差与地别

萧然

文字成为供人观看的文本以后,作者本人的阐释便成为众多阐释中的一种。作者的阐释,甚至已失去对文本的掌控。这种关系好比里尔克《圣母怜子像》一诗中所说的:“母亲,你再也生不出我来。”怀中原本小的存在,所忍受的巨苦,已远超你的理解。作者与作品的关系,就好比过时但宅心仁厚的母亲,费解地望着自己的诞物。《河边七日》是布满隐喻的文本,写创作谈,我亦为第一次,作为作者,我只能颇有信心地指出刻意布下的隐喻。那些不自觉生成的部分,或那些不可言说但真切地被稿纸上排列的文字隐藏着的部分,永远迎候别样的阐释。

早在2015年,我脑中便有这篇小说的雏形。那时只想写一篇人与花的故事,人爱上一朵花,并坚信它有所回应,在树下对它讲述自己的一生,直至它枯萎。这篇故事的要义在于物种之间寿命的天差,主体则是男人的独白。后来,我知晓这种手法叫作意识流。此前,我是个缺乏文学写作训练的孩子,高中学数学竞赛,本科学经管,只顾闷头写诗,发现这种手法早被用过后(意识流鼻祖迪雅丹的〈月桂树已砍尽〉甚至同样是与植物有关的意象)兴致大损,终究是没有写出。这番失落好比幼时发现两数和差与平方的关系,老师却告知你:这是平方差公式,早已提出。

直至2019年,我才打定主意写下这篇小说。此时我倾向黄钟大吕般的文字,于是砍去男人的独白与世俗生活,写出仅有两千字的寓言式故事。由于对一朵花贪图,他谵妄地进入重复,第七日的他总算划走第一日他的筏子。这种重复既可指出来自克尔凯郭尔、尼采、博尔赫斯,也可来自中国式的原型,即鬼打墙。古墨西哥,阿兹特克人在凶日戴上面具,这是个颇为有趣的原型,卡洛斯·富恩特斯便有一部仅含六个短篇的小说集,叫《戴面具的日子》。鬼打墙作为一种迷信,同样是一种长久的原型,带有人类对循环与重复的恐惧。近几年,我总在寻找汉文化的原型与经验。时间总要向前过去,人才像人——这是先民对“此在在存在之中”的简朴解释。

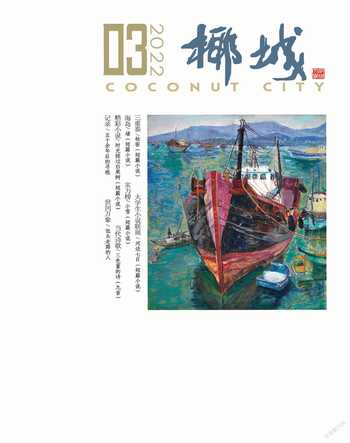

这篇寓言短故事一直封存。既出于篇幅,也出于它的抽象。2021年底,偶然看到《椰城》的小说栏目只要求两千字以上,便首次投递去。没想到很快收到编辑老师的复信,让我修订至五千字。在当今刊物,刊发一篇如此抽象甚至过于抽象的小说,实属不易,首次就递至《椰城》是它的幸运。下了大决心,细密补充,我反而一直无法进入故事的语境。此时我已写过三个万字以上的小说,皆直涉现实,如教师罢工、货车超载、宠物店以人替狗,我认定,直指现实的荒诞,与假想另一种现实,皆为小说予人的超脱方式,二者在意义上应予以同等青眼。但在叙事语气与用词上,二者确有地别,因而无法进入《河边七日》寓言式的语境。最后我搁置手边所有故事静候,终于在新年后一气呵成修补好。至此,这篇小说从雏形到定稿,正好是七年,与“七日”竟一致。

定稿中,要义不再是七年前“物种之间寿命的天差”,而是“物种符号的地别”。恩格斯曾将人类定义为制造与使用符号的动物,卡希尔则将工具提炼为符号,《人论》中,他称人是制造与使用符号的动物。然而生物学家珍妮·古道尔发现,黑猩猩亦有制造、使用符号的本领,这意味着急需一个新定义。邓晓芒加上一个动词,携带,人会携带符号。

《河边七日》开头,主人公初上岸时保留人的神智与特质,能辨别动物(龟、鹰)与人名(安泰俄斯、菲迪皮茨),这时他能够妥善使用语言符号。但随着奔跑耗去大量膂力,他逐渐丢失这些能力:“旋即他遗忘了先祖复杂的名字,随之是茴香星状的外形,最后连茴香浓烈的气味也遗忘掉了。”从对人物的命名(这是由人到人“类”的重要一步),到两种事物之间的关联(茴香与五角星相似的形状),到作为直接感觉的气味,他已忘却如何以符号指代不在场事物。实际上,离水登陆时,他已放弃“携带”这一用以区分人与黑猩猩的动作,他弃掉作为工具的筏子,孤身一人上岸。放弃携带的后果极其严重,筏子立即失去了。

第一日遇见花时,主人公尚存用符号指示在场事物的能力,他能清晰地将那作为花的物体,定义为作为符号的花。换言之,他使用“hu ”这一音节与“花”这个字,来指称这实体的植物。对着花癫狂时,他渐渐失去组织一段语言的能力:“重复着一段早已失去原状的诗句,或者说重复着一串费解的声音。”这乃是所指与能指的关联断裂,有音无义,情况逐步恶化,他连被传授的音都无法掌握。一些特定的音,如客家话的声调,芬兰语中的?需练习才能掌握,而我始终无法说出,可见音亦需要传授。主人公忘却被传授的音后,只能发出一些基础的音,“用他仅掌握的音节,如以‘啊示懊恼,‘哦示意志,‘呜示绵长的悲痛,‘噫示短暂的叹惋”。古人云“言之不足故嗟叹之”,但主人公连声音传递的情绪也不能再把控:“最后他连绵长的音节与短暂的寓意也忘却了,只发出断断续续的啊哦声。”到这种田地,实与动物无差。这般处理,意在模糊物种的边域,使人与花有所融通。花表示情绪的方式是分泌激素以调节自己的外在形态(主人公认为),而主人公彻底失去语言,只余动作,物种的差距因而缩骨。

由衰而盛,忘却符号如同野畜后,主人公似一个原始的乃至原型的人物,试图重构声音与符号。第三日,借助芦苇重构声音,“他在郁郁的芦苇丛中折下一支,小心翼翼地递入口中,随后惊喜地发觉,自己借由这植物吹出了呜呜的哨声”,情绪亦回归,芦笛高亢以示興奋,低声则示低落。第四日,因与树一同替花抗击雨水,他重构符号,即造出一枚由“一横、三条端点相同分别向外探伸出的短线、一道圆圈”构成的符号,来象征“家”这个概念。成功构造出符号后,主人公重新为人,只有为人才能在倒影中发觉自己“不像人形”并悲泣,决心带花离开。重构符号,这一人之为人的标志,是情节重要的转折。第五日,他便忆起一些别的名字,种族历史,乃至两点之间线段最短等公理,“出于先前习得却又遗忘的本领,他再次赞美了直线”,并制造工具(木头手杖)探岛,虽然仍以失败告终。第六日为病痛中的等待,延迟实现欲望亦为人与兽的重要区别,可见他真正进步为人。

小说可交代动机,可不交代,博尔赫斯的《环形废墟》交代得明白:被梦出者去梦出下一个人,以供养火的神祇。《河边七日》中,主人公“忘却祖先拜水时的仪态与例语”,受到河中筏子被夺、降雨致病等惩罚。当然,就叙事来看,这仅是他的一家之言。那么他的逃脱失败是定局,因为离开也借由河中筏,水自然将他送回原处,甚至时间上的原处,这是对赫拉克利斯的一次戏谑。他失去符号能力,则由于对祖先的背离,他不应莽撞登岛和睡去,但先后屈服于泥土与睡眠的诱惑,折损了血液中“先祖的心”。作为刻意的隐喻,作者的呼吁实则只有两句:敬畏自然,捍卫语言。

小说中的“环”并不意味着对一种循环时间观的支持,文中两次写到“盘”与“绳”的意象,合起来是钟表,绳作为指针是对时间的象征,这也与我第一部诗集的初稿名《指北绳》形成互文。“从来系日乏长绳”,绳的循环游走乃是徒劳,不妨承认时间的单向流动,惜时惜日。此在,在存在之中。