构建基于信息化的教师教学与教研能力评价体系

合肥市第一中学/ 蒋信伟

教师教学与教研能力是实现学校高质量发展的关键支撑,构建高效能的教师教学与教研能力评价体系是实现教育高质量发展的重要保障。一直以来,教师专业能力评价主要以职称评审、荣誉称号等作为评价依据,对教师教学与教研能力提升起到了一定的推进作用。但是,随着学校教师队伍的规模扩大,职称评审的结构比例进一步固化,其重结果轻过程、重评价轻分析、重定值轻增值的问题日益突出,直接导致学校难以用评价杠杆激励引导教师教学与教研能力提升。为此,要解决长期以来普通高中教师教学与教研能力评价存在的以下问题:

一是解决学校缺乏教师教学与教研能力评价的核心理念,以及与之相适应的较为系统的立足校情的教师教学与教研能力评价体系,教师教学与教研能力提升缺乏“坐标系”的问题。

二是解决教师教学教研成果缺乏信息化的存储、分析、评价平台,教师专业成长缺乏电子档案袋和学校教师发展缺乏数据资源库的问题。

三是解决教师教学与教研能力评价方式过于单一化,难以发挥评价激励引导功能的问题。

四是解决学校校本教研导向性不强、参与性不高、对提高教师教学与教研能力赋能性不大的问题。

近年来,随着《合肥市普通高中教育教学质量评价指标体系》的出台,特别是区域化教师专业成长评价体系的构建与应用,为学校教师教学与教研能力评价提供了进一步优化的参照系。同时,也在一定程度上实现了评价数据有效而便捷的对接。

一、能力建模:形成校本化的专业发展能力体系

教师教学与教研能力发展虽然有较为共性的指标体系,但就其能力样态而言,则明显打上了一定的特色烙印。这种特色烙印,是学校经过长时间的校本教研所形成的趋同性专业能力体系表征。“对教师的能力而言,其要求也应是多维度、多层次和综合性的。”要总结提炼具有学校特色的教师教学与教研评价体系,一方面要注重学校评价与安徽省中小学教师职称评审、合肥市中小学学科带头人骨干教师评选的对接,另一方面要注重学校评价与《合肥市普通高中教育教学质量评价教师专业成长专项指标体系》 的对接,不仅让评价有依据,更让评价有方向。

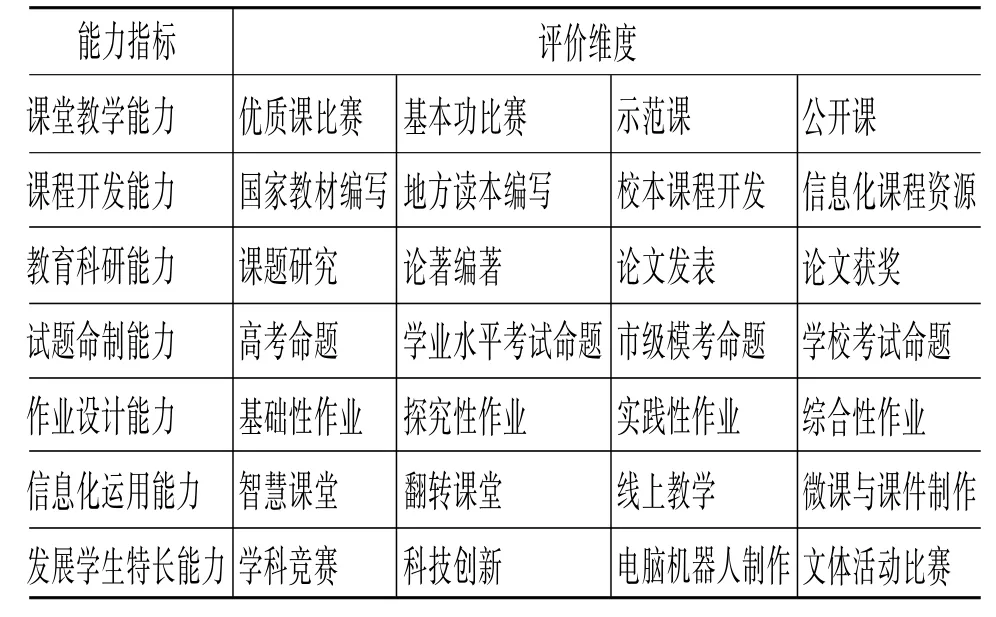

为突破传统教师评价维度单一、导向性和实效性不强的瓶颈,合肥一中立足校情,构建了以教师多样化自主化发展为核心,以课堂教学能力、信息化运用能力、试题命制能力、作业设计能力、发展学生特长能力、课程开发能力、教育科研能力为维度,以阶段化、实证化、积分化、增值化为路径的“一核七维四径”教师教学教研能力评价体系。其中,“一核”是评价体系的核心理念,也是回答“为什么评”的问题;“七维”是评价七个方面的主要指标,回答“评什么”的问题;“四径”是评价四个方面的主要路径,回答“怎么评”的问题。

在安徽省中小学教师职称评审、合肥市中小学学科带头人骨干教师评选文件以及《合肥市普通高中教育教学质量评价教师专业成长专项指标体系》的基础上,我们结合学校教科研奖励条例,进一步把评价维度加以细化。

表1 教师教学与教研评价表

这些能力模型的设计与建构,基本上涵盖了《合肥市普通高中教育教学质量评价教师专业成长专项指标体系》中课堂教学、教育科研、教育信息化等教师队伍建设成果主要内容,呈现出一种结构化、聚合式、实证性的教学与教研能力评价体系。

众所周知,教师教科研能力体系虽然在体系建构中有一定的弹性,但当能力体系对应转化为评价体系时,就必须考虑到评价要件的可视化呈现和可量化评估,尤其是成为一种可接受的制度体系时,自然也就具备了较强的刚性要求。

二、平台搭建:聚合信息化的专业发展数据资源

传统方式的教师教学与教研能力分析要件难以收集、数据难以整合、分析难以多维,要突破这个瓶颈,就必须构建信息化的教师教学教研成果数据平台。2016 年,学校以数字化校园建设项目为支撑,和科大讯飞合作,开发了数据上传便捷化、数据存储海量化和数据分析结构化的教师教学与教研积分管理平台。

一方面,教师有了个人专业成长电子档案袋。个人专业成长电子档案袋的建构,解决了教学教研成果保存容易丢失、报送需要复印的现实困扰。教师可以在平台上输入个人账号,借助移动终端就可以随时上传、下载个人的成果,而且成果聚合在一起就构成了个人专业成长的电子档案。

另一方面,学校有了全体教师专业发展的数据库。基于平台的数据集成功能,学校可以进行结构化的数据分析,既可以了解不同能力维度发展状况,也可以了解不同学科、不同年级甚至不同年龄的教师专业发展情况。

当然,数据资源的价值取决于数据本身的信度,要解决数据信度的问题。一是规定教科研成果认定与市级职称评定相关要求一致;二是经过教研组长、学术委员层层审核,审核结果再反馈给教师,最终由校领导进行终审。

由于构建了数据库,在每年的合肥市普通高中教育教学质量评价工作中,学校在教师专业成长专项评价材料采集、上传工作中可以非常便捷地实现信息转换,也极大地发挥了信息化在教师专业发展评价中的赋能作用。

三、增值评价:推进积分化的专业发展激励机制

传统方式的教师专业能力评价突出结果评价,这种评价方式方法单一、激励引导功能不强,为改变这种状况,学校基于合肥市普通高中教师专业成长专项评价材料时间效度、数据信度的考量,借助信息化平台,探索了积分化的增值评价方式。

一是固化积分原始基数。考虑到教师的接受心理和学科的不同特点,我们设定教师在完成常规教学教研任务情况下积分原始基数为60 分。

二是强化积分纵向评价。也就是关注教师教学与教研能力动态发展状况,一方面评价其与个人上一学年进步积分指数,另一方面评价其在学科组上一学年的积分名次进步指数。

三是弱化积分横向比较。也就是尽可能弱化在同一学年学校、学科内不同教师之间的教学教研积分比较,把结果评价的“唯一性”变成“参照性”。

四是物化积分比例超额。也就是对教师个人学年教学与教研积分超出个人前期、学科学年平均部分,结合学校教科研奖励条例,给予相应的增长性物质奖励。

五是硬化失德清零红线。也就是对教师中出现师德失德、失范现象,就取消其个人教学教研积分评价,无论其超出多少积分,都将被清零处理。

积分化的教师教学与教研能力增值评价在一定程度上改进了结果评价,强化了过程评价,探索了增值评价,健全了综合评价,实现了教师评价方式改革的创新突破。

四、措施跟进:实施导向化的专业发展校本教研

校本教研是实现教师专业发展的主要途径,“校本教研基于学校的着力点、为了学校的合力点、发展学校的动力点是否能够找准、聚焦、发力,很大程度上取决于是否具有针对性”。评价系统丰富的数据资源,为校本教研的有效开展提供了较为科学的导向依据,也使其显得更加有效度、有深度。

一是分析学校教师专业发展的突出问题,实施主题式全员培训。整体分析主要将学校全体教师在教学教研能力7 个不同维度的数据分析与合肥市普通高中教师专业成长专项评价数据的比较分析结合起来,找出教师专业发展中最突出的问题,然后针对问题,进行主题化的全员培训。

二是分析学科教师专业发展的突出问题,实施专题化学科教研。先将不同学科进行结构化均衡分析,再将学科内教学教研能力进行结构化均衡分析,进而找出需要重点加强的学科和需要重点培养的能力点,然后对学科教学与教研能力中的薄弱环节进行专题化的行动研究。

三是分析不同年龄教师专业发展的突出问题,实施分层化专题教研。通过数据分析,找出35 周岁以下、35 到45 周岁、45 周岁以上三个年龄段教师在教学教研能力维度分别存在的共性问题,进行相应分层化的专题培训。

图2 信息化教师教学与教研能力评价操作体系

应当指出,教师教学与教研能力评价体系不是孤立的评价体系,而是完善学校治理体系、提升学校治理能力的重要举措。必须上升到学校发展的战略高度,汇全校之智,举全校之力,才能使评价体系得以有效推进。

教师教学与教研能力评价体系不是单一的评价体系,而是落实立德树人根本任务的重要环节。在评价推进过程中,必须坚持把师德师风作为实际评价的第一标准,突出教育教学实绩评价,克服重科研轻教学、重教书轻育人现象。

教师教学与教研能力评价体系不是被动的评价体系,而是引导教师实现专业自我发展的激励方式。在评价实施过程中,必须千方百计提升教师对评价体系的认可度、参与度,让教师在评价体系中不仅有危机感,更要有方向感、存在感、成就感。

教师教学与教研能力评价体系不是固化的评价体系,而是学校评价方式改革体现与时俱进的重要方面。随着社会发展对教育发展要求、教育发展对教师发展要求的进一步提高,以及《合肥市普通高中教师专业成长专项评价指标》的进一步更新与优化,信息化教师教学与教研能力评价体系必须在动态优化中才能成为高质量的评价体系。

教师教学与教研能力评价体系不是封闭的评价体系,而是学校推进优质教育资源辐射引领的重要内容。评价体系的分享也是自我提升、不断优化的方式,在分享的过程中,其评价体系、实践体系会在不同的评价语境中实现自我检验、自我调适、自我更新。