“教-学-评”一体化的劳动教育校本模式探究与实践

合肥市第十中学/ 李务涛 姜际龙 范 玮

一、背景

2020 年3 月,中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》),指出“劳动教育是国民教育体系的重要内容,是学生成长的必要途径,具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值”;10 月,印发《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《方案》),强调“引导学生崇尚劳动、尊重劳动。探索建立劳动清单制度,明确学生参加劳动的具体内容和要求,让学生在实践中养成劳动习惯,学会劳动、学会勤俭。加强过程性评价,将参与劳动教育课程学习和实践情况纳入学生综合素质档案”。

为深入贯彻落实《意见》《方案》精神,近年来,各地大中小学校把劳动教育纳入人才培养全过程,积极探索各具特色的劳动教育模式,并不断健全学生劳动教育评价制度,劳动教育成效显著。然而,当前普通高中学段的劳动教育在实践层面上尚存诸多问题:学生、教师、家长的劳动教育意识较为淡薄;劳动教育师资力量不能满足教育需求,劳动教育课程建设上专业化、体系化、特色化有待加强;劳动教育评价途径单一,不同程度存在重结果评价、轻过程评价、弱增量评价、欠综合评价等现象。

基于此,合肥市教育局在多年普通高中教育教学质量评价探索的基础上,积极推动教育教学质量评价体系新一轮改革,于2020 年将劳动教育作为重要维度纳入《合肥市普通高中教育教学质量评价指标体系》(以下简称《体系》)中,要求普通高中学校充分重视包括劳动教育、美育等课程的育人价值,深入挖掘学科课程蕴含的德育价值,课程德育功能得到有效发挥。

根据《体系》的具体要求,合肥市第十中学结合学校办学实际,勇于探索,积极实践,打造基于学校、家庭及社会三位一体、“教-学-评”一体化的“1391”劳动教育工程。

二、“1391”劳动教育工程

“1391”劳动教育工程,坚持以立德树人为核心,打造学校、家庭、社会三位一体劳动教育体系,为学生提供劳动课堂、卫生区域、劳动园地、志愿岗位、劳动手册、职业体验、社会实践、研学旅行以及研究性学习等9 项劳动教育实施途径,构建一个主体多元、途径多样、功能多向的劳动教育评价体系,利用过程评价、结果评价、增量评价以及综合评价的结果对学校劳动教育工程进行不断总结和优化。

(一)发挥学校主导作用

以课程为中枢,完善学校劳动教育课程体系顶层设计,拓展课堂空间,丰富课程内涵,通过劳动课堂、卫生区域、劳动园地以及志愿岗位等场所开设劳动教育课程,逐步形成具有十中特色的劳动教育课程体系。

1.劳动课堂。将劳动教育与各学科教学有机结合,通过劳动讲座、劳动模范进校园、特色社团课以及通用技术选修课等形式,让劳动教育走进课堂。如:学校邀请相关专家在校开展劳动教育专题讲座,邀请省市知名劳动模范进校宣讲;车辆模型、航海模型等社团融入劳动教育元素;要求通用技术课全员必修等,劳动教育在课堂中的开展形式变得丰富多样。

2.卫生区域。完善班级教室卫生、校园包干区清理以及检查制度,设立劳动日,以爱国卫生运动为基本抓手,以“向雷锋同志学习”为基本导向,将学生自主管理、班级团队合作、学校评价激励等有机结合,评选文明班级、文明寝室,对教学区和生活区进行评优评先,重视学生与班级自我修正,培养学生自我管理、自主成长的自觉性。

3.劳动园地。利用校园合适区域为每个班级开辟一块劳动园地,鼓励学生走出教室,走进劳动园地动手实践、出力流汗,接受锻炼、磨炼意志。学生在认真研究土壤、墒情、阳光以及相关植物等客观条件基础上,精心策划、细心实施、用心打理,打造属于自己班级的“小菜园”“后花园”。

4.志愿岗位。在校图书馆、校艺术楼、食堂等场所为学生提供30 余个固定志愿者服务劳动岗位,在学校开展体育节、艺术节等大型活动时设立几百个阶段性志愿者服务劳动岗位,强化学生志愿劳动意识,增强学生志愿劳动能力,让更多的学生从志愿走向自愿,从自愿走向志远。

(二)发挥家庭基础作用

在劳动教育上,家庭教育同样具有权威性、启蒙性和感染性的特点。家长的劳动意识、劳动习惯、劳动精神对学生有着潜移默化的影响,学生的价值观和劳动观也在家庭教育中得到初步启蒙。充分挖掘家庭劳动教育资源,让学生在家庭氛围中养成良好的劳动习惯,可提升其劳动素养,强化其劳动意识。

为充分发挥家庭在劳动教育中的基础作用,让家庭劳动教育日常化,学校制定了“五个一”劳动手册,以“问一声安”“刷一次碗”“扫一次地”“洗一次衣”“理一次房”等活动形式,将劳动教育融入家庭教育的常态范畴。学生在体验日常家务劳动的同时,能够切身体会父母的辛劳,这无形中将感恩教育融入到劳动教育之中,利于良好亲子关系的建立。劳动教育不仅让家庭教育变得扎实、变得温馨,而且为学生的健康快乐发展奠定了良好基础。

(三)发挥社会支持作用

具有补偿性和融合性等特点的社会教育,在实践中具有较大的灵活性和多样性,可为劳动教育的开展提供更加广阔的舞台。学校充分发挥社会支持作用,从职业体验、社会实践、研学旅行以及研究性学习等四个方面开展社会层面的劳动教育。

1.职业体验。节假日期间,学校整合家庭和社区的资源,提供“职业体验”的机会,让学生提前感受职场氛围,体验社会百态,习得职业感悟。学校还与合肥市现代职业教育公共实训中心、肥东阚集机场等单位共建劳动教育平台,建立劳动实践实验基地,分批次对学生进行劳动技能和劳动意识的培养。

2.社会实践。开发和利用社会资源,建立校内外社会实践资源的协同共享机制,与地铁站、乡村、工厂、社区等单位开展合作,为学生提供校外劳动锻炼的机会。通过公益劳动、学工学农等方式拓展劳动教育的途径,让学生走上社会、走进社区、走进厂区,在社会实践中体验劳动过程,感悟劳动精神、奉献精神。

3.研学旅行。组织学生前往扬州、屯溪、武汉等地,开展“红色之旅”“传统之行”“现代之光”“文明之美”“祖国之强”等劳动教育专题或体现劳动教育主题的研学旅行,在研学过程中感知见闻,内化感悟。指导学生利用假期完成一次“我与父母去旅行”的活动,要求学生自行设计路线,提前“备课”,旅行前向父母介绍线路,旅行中与父母探究线路,旅行后向同学、老师、亲属推介线路。通过这样一次旅行,学生的自理能力、动手能力、统筹能力、组织能力、协调能力得以提升,劳动意识进一步强化。

4.研究性学习。研究性学习是新课程改革特色化要求,是不同于“传统”课堂的学习模式,是培养学生探究、实践能力的重要载体。学校建立导师制,学生搭建研究性平台,通过文献研究、实地探访、素材收集、数据分析、资料查阅、人员采访等形式进行学习,最终以报告的形式呈现研究性学习成果。

(四)构建劳动教育评价体系

学校着力构建过程评价与结果评价并重、增量评价与综合评价同在的评价体系,实现评价主体多元性、途径多样化、功能多向式,注重劳动教育评价的激励性与导向性,充分彰显劳动教育的育人功能与价值。

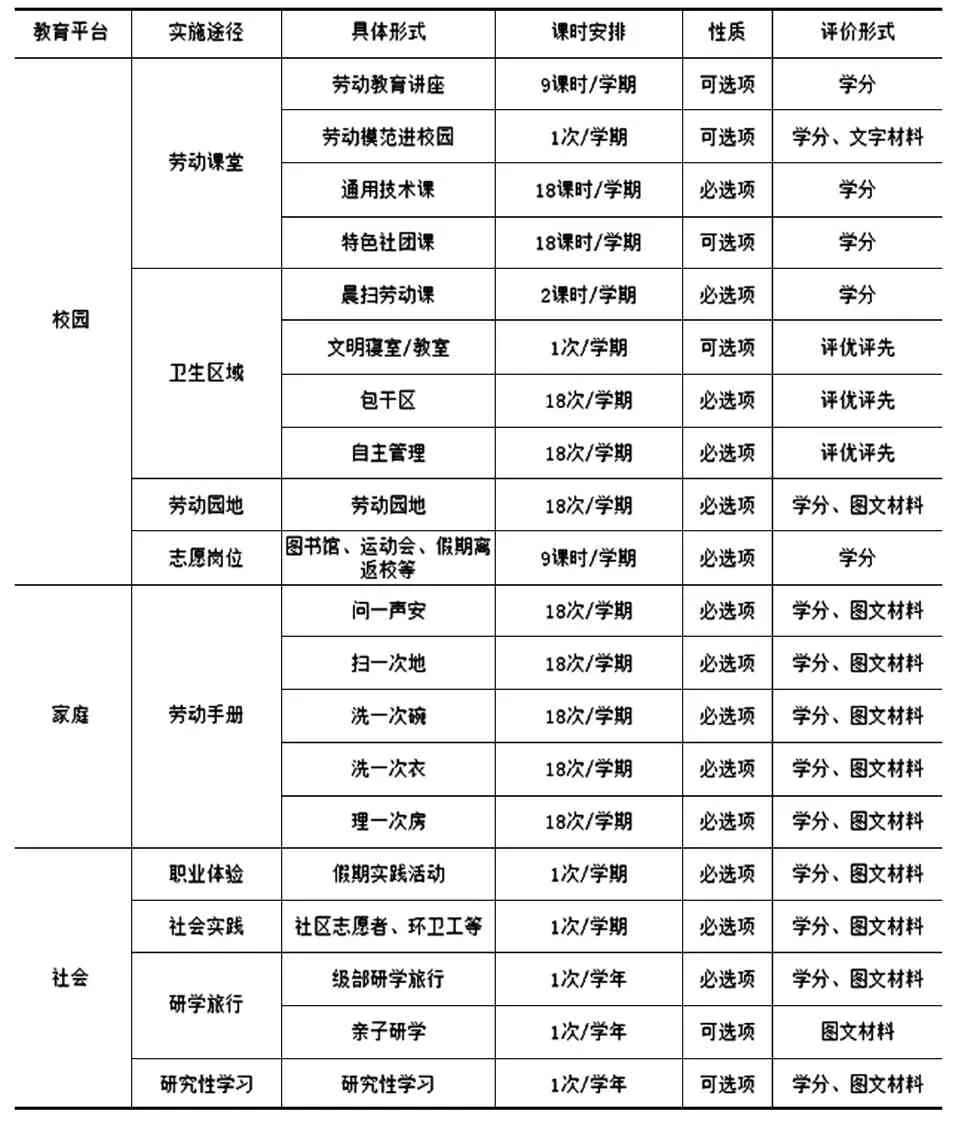

基于学校、家庭、社会三大平台,学校提供劳动课堂、卫生区域、劳动园地、志愿岗位、劳动手册、职业体验、社会实践、研学旅行以及研究性学习等9 种途径并赋予相应的课程与活动。对20 余种不同类型的课程与活动,进行学分化、图文材料、评优评先等方式的管理与认定,如志愿岗位等课程和活动为必选项,学生必须修满40 学时,特色社团课等则为可选项。通过必选项与可选项结合,学生需在高中三年修满6 学分。教务处通过对各项实施途径的权重对比,综合不同类型活动和课程的评价途径,逐步完善独具十中特色、体现劳动特征的劳动教育评价系统。具体如表1所示。

表1 合肥十中劳动教育实施途径及评价方案

劳动教育评价内容聚焦劳动态度、情感体验、方法技能以及创新能力等方面。劳动态度体现在积极承担劳动任务,积极思考劳动策略,积极与同学、老师、家长交流劳动心得,积极克服劳动惰性、劳动困难等方面;情感体验包括在劳动实践过程中有积极向上、勤于动手、善于动脑、自强不息的个性品质;方法技能侧重于有效筛选甄别、归纳整合劳动信息,总结劳动策略,学习劳动技能;创新能力要求对劳动实践过程进行探究和反思,善于发现问题、提出问题并解决问题,进行劳动教育迁移创新。

学校不断优化劳动教育评价形式,在学校劳动教育上,以班级为单位,由年级部自主管理团队进行考核,各班自行设定个性化教育教学任务并进行个性化教育评价;在家庭劳动教育上,依据《劳动教育手册》,学生记录前期准备、实践过程以及相关图片文字材料,并撰写心得体会,形成文字评价材料,家长对学生的劳动任务完成情况进行述评;在社会劳动教育上,学生以小组为单位,选择企事业单位某一岗位进行参观、见习或实习,并提交较为详实的实践报告及心得体会,以此作为评价的基本依据。

在学年度劳动教育考核中,学生需要在“劳动教育反馈表”中填写学年度劳动教育情况和劳动教育感受,并将年度劳动教育各个环节的图文材料填充进去,形成个人年度劳动教育清单和劳动教育档案。学校将评价结果与学生个性发展、综合发展相结合,作为相关材料纳入学生综合素质评价之中,也将作为新一轮课程改革中学分认定的标准。

三、收获与成果

1.育人价值得以彰显

学校通过打造基于学校、家庭及社会三位一体、“教-学-评”一体化的“1391”劳动教育工程,劳动教育的育人价值得以充分彰显:学生劳动价值观与实践观得到了加强,对中华传统优秀文化中的劳动精神有了新的领悟;教师的劳动教育观得到了深化,自身的劳动教育知识也得到了极大丰富;家长的劳动教育意识得以提升,在家庭教育理念中融入了新的“劳动”元素。

2.管理机制日趋完善

合肥市不断优化的教育教学质量评价体系,不仅仅推动了学校在评价方面的自我更新,也促进了学校管理机制优化与管理模式创新。十中自构建全新劳动教育体系以来,校内职能部门设置相应也发生了变化,设立了学生发展指导中心,德育副校长担任中心主任。在对班主任老师的考核中,劳动教育的过程性评价占据了一定的比重;在对学生的综合素质评价、评先评优中,智育主导转向五育并举,以劳动教育为牵引的五育融合模式正在形成。

3.劳动教育频获佳绩

自2017 年合肥市普通高中教育教学质量评价体系改革以来,合肥十中通过打造“1391”劳动教育工程,建立全新劳动教育评价体系,成绩斐然。在劳动教育所属的专项中连续五年均取得优胜奖;在合肥市研究性学习、合肥市青少年科技创新大赛、安徽省航模比赛等国家、省市级大赛中均取得优异成绩;作为合肥市劳动教育创新实验校,十中为全市劳动教育提供了典范经验,作为普通高中新课程新教材实施省级示范校,在劳动教育创新实践上为全市乃至全省提供了优秀成果。