迈向高质量发展:基于“七普”数据考察我国人口城镇化新阶段

程梦瑶

(天津理工大学 社会发展学院,天津 300834)

1 引言

改革开放40多年来,中国经历了大规模的快速城镇化过程,创造了举世瞩目的经济成就,人口不断向城镇聚集,人民生活也发生了翻天覆地的变化。人口城镇化发展的中国速度,成为全球人类城市发展史上不曾有过的重大实践。

根据第七次全国人口普查(以下简称“七普”)数据显示,2020年,我国常住人口城镇化率达到63.89%,与2010年(49.68%)相比,上升了14.21个百分点(国家统计局,2021a)。这标志着“乡土中国”正在逐渐消退,“城镇中国”正式登上历史舞台。城乡结构的重大转型涉及人口城乡空间分布、经济产业重组升级、社会生活观念变化等一系列重大战略问题,围绕这一战略问题的发展历程、阶段描述已经积累了相当丰富的研究成果(陈明星等,2011;刘炳镰、朱俊峰,2019),但就我国人口城镇化发展未来前景的讨论始终存在诸多分歧。

站在第二个百年奋斗征程的起点上,我们如何看待过去几十年城镇化快速发展过程中呈现的新特征、新趋势?如何应对未来人口城镇化面临的挑战?如何抓住人口城镇化带来的新机遇?及时把握新时代我国人口城镇化格局现状,分析其变化趋势和特征,对于协调区域发展以及提升以人为核心的新型城镇化质量具有重大意义。

基于此,本文利用七普主要数据,结合历次人口普查数据,对当前我国人口城镇化的发展状况和趋势进行讨论,从中探求当前我国人口城镇化发展的新特征和面临的新挑战,在此基础上尝试提出相应的完善和治理对策。

2 人口城镇化迈入高质量发展的人口基础

2.1 我国人口城镇化水平得到大幅度提升

2.1.1 城镇人口规模达到历史新高

七普数据显示,2020年我国居住在城镇的人口总量为9.02亿,与2010年第六次全国人口普查(6.7亿)相比(国家统计局,2021b),大幅增加了2.32亿,增幅约为34.63%,大大超过总人口增幅(见图1)。

新中国成立70多年来,经历了乡村人口快速增长、达到峰值后大幅度下降,与此同时城镇人口持续增长并超过乡村人口的城镇化转变过程。新中国成立之初至今,我国城镇人口从0.8亿人迅猛增加到2020年的9.02亿人,平均每年增加1226.87万人,70余年间增加了10.28倍,年均增长3.68%。为此,我国人口城镇化水平从1953年的13.26%提高到2020年的63.89%,至七普时,我国城镇人口首次超过农村人口,这意味着从新中国成立初近九成人口居住在农村到当前超六成人口居住在城镇的巨大飞跃。

从城镇人口增量上看,从1953年到2020年,普查各时期城镇人口增量均不断上升。在新中国成立后的近40年,城镇人口的年均增量还不足千万,从城镇人口不足1亿到突破3亿,花了近37年。但改革开放以来,城镇人口从3亿到突破9亿,仅仅花了30年,其中,1990-2000年、2000-2010年、2010-2020年的年均增量分别高达1571.1万人、2107.2万人和2322.1万人。

我国人口城镇化的快速发展发生在改革开放以后不到40年的时间里。从新中国成立到改革开放初期的33年里,我国城镇化水平只提高了7.87个百分点。而改革开放后的近40年间,我国城镇化水平由1982年的21.13%增加到2020年的63.89%,提高了42.76个百分点,是前一阶段的5倍之多,年平均增长1.13个百分点。进入21世纪以来,我国城镇化率年均增速保持在2.9%左右。2000年至2010年城镇化率平均每年提高1.37个百分点;2010年至2020年城镇化率平均每年提高1.39个百分点,仍然保持了较为可观的增速。与我国城镇人口的持续增长相比,我国农村人口规模在新中国成立后的前40年经历了快速增长后,于1990年达到峰值。随后的30余年,农村人口规模持续下降,至七普时,我国农村人口较10年前减少了1.61亿人,农村人口规模达到有普查以来历史最低水平。

人口城镇化是我国最大的内需潜力和经济得以长期平稳较快发展的源泉所在。每年上千万的农村人口进城,必然会带来劳动生产率和城市集聚效益的提高,也会加大城镇公共服务和基础设施投放压力。正确认识现阶段我国人口城镇化的发展势头,对于合理配置城乡资源、构建高质量发展格局具有重大意义。

2.1.2 人口城镇化进入中期后半程成熟阶段

同世界上其他国家类似,考察中国城镇化发展的一般规律及阶段特征兼具重要的理论和实践意义。根据世界城镇化发展的时间过程来看,诺瑟姆提出的“S”型曲线(Northman,1979)高度概括了世界上大多数发达国家的城镇化发展经验。一般认为城镇化水平低于30%为初期阶段,该阶段城镇化发展速度非常缓慢,对应工业化发展初期;30%-70%为城镇化增长较快的中期阶段,主要靠工业化推动,其中,又以50%为分界点将城镇化中期细分为加速增长的中前期和增长趋缓的中后期;70%以上为后期阶段,对应工业化发展后期,主要靠第三产业推动。有学者在此基础上完善了城镇化发展的理论主张,认为城镇化水平在30%-60%为其成长阶段,60%-80%之间为其成熟阶段,80%以上为终期阶段(方创琳等,2008)。

自新中国成立以来,我国人口城镇化发展过程可大致概括为以下几个阶段(见图2):第一,探索波动阶段(1949-1977年)。由于受到政治、经济、社会动荡及自然灾害等多重因素的影响,这一时期我国人口城镇化发展呈现出波动、倒退与停滞并存的特征。第二,起步完成阶段(1978-1995年)。此阶段我国人口城镇化发展进入稳步慢速增长时期。1995-1996年我国人口城镇化水平从29.04%迈入30.48%,意味着城镇化起步阶段的完成。第三,快速成长阶段(1996-2010年)。此阶段我国人口城镇化水平提升近20个百分点,年均增速始终保持在3%以上,为各阶段中最高。第四,中期后半程成熟阶段(2011年至今)。这一阶段人口城镇化水平分别于2011年突破50%,2017年突破60%,按照上述城镇化发展阶段的划分标准,我们可以判断,当前我国城镇化水平正处于中期较快增长区间的后半程,人口城镇化水平从成长开始步入成熟阶段。

人口城镇化步入成熟阶段意味着,首先,发展速度趋于减缓。2010-2015年,我国人口城镇化年均增速为2.79%,2015-2020年年均增速回调到2.19%,说明城镇化的增长呈现出放缓趋势。事实上,如果我们把计算增速的时间线再往前推也不难发现,尽管我国城镇人口规模一直处于增长态势,但城镇化水平的增长幅度和增长速度早在2000年左右就开始出现下降之势。从人口城镇化水平的增长率来看,1995-2000年我国人口城镇化急速扩张,5年间涨幅为24.72%,平均每年增长1.44个百分点,年均增速高达4.52%;此后各普(调)查时期间城镇人口增速持续回落(见图2)。中国城镇化发展基本符合前述诺瑟姆曲线所描绘的城镇化水平快速增长至拐点后趋于放缓的一般规律。但需要指出的是,我国人口城镇化发展步入成熟阶段的标志时点并非与增速变化拐点出现的时点重合或接近,甚至可以说我国在城镇化水平不足40%的时候就已“过早”地迈入从快速递增向增速递减的拐点。总之,以增速递减的方式继续增长将会是我国人口城镇化在成熟阶段长期面临的基本事实。

其次,城区数量继续增加,城市空间不断拓展。行政区划的调整是促使人口“就地”城镇化的主要因素(王桂新,2021),其数量的变化也能从侧面反映我国人口城镇化的发展特征(见表1)。20世纪90年代实施的大规模“撤乡设镇”使得1990-2000年间,乡的数量锐减,降幅达到47.75%。进入21世纪至今,全国乡的数量大幅减少14390个,如今乡的数量仅为改革开放初期的两成不到;相应地,2020年镇的数量相当于1978年的9.7倍。镇的数量大幅增加,除了上述行政意志外,也来源于人口自发集聚达到设镇标准,这也符合城镇化初期人口集聚的一般规律。值得注意的是,2010-2020年,我国城镇数量继续增加的同时,街道办事处的增幅(26.72%)超过镇的增幅(9%)、市辖区的增幅(14.07%)超过地级市的增幅(3.53%),这在一定程度上反映了城镇化成熟阶段,城市管辖空间不断扩大的倾向,也在一定程度上解释了“七普”数据中我国市内人户分离大幅增加的根源所在。

表1 部分年份我国行政区划数量变化情况(单位:个)

七普数据表明,我国乡城流动人口规模达到2.49亿,占全国流动人口的比例达66.26%,依旧是已有存量流动人口的绝对主体,这说明我国大规模的乡城迁移流动趋势仍在延续,城镇化发展后半程增长潜力仍然可期。

2.2 人口城镇化成熟阶段的基本格局趋于稳定

2.2.1 流动人口已成为城镇人口增长的主导因素

城镇人口的自然增长、从农村到城市的人口迁入以及城镇建制的变更是城镇人口增长的三大主要来源(王桂新、黄祖宇,2014)。在城镇化的不同发展阶段,上述三个因素对城镇人口增加的影响程度各有不同。有学者估计,1990-2000年间我国新增城镇人口中,至少有30%来自人口从农村向城镇的转移(王放,2004);2000-2010年间因从农村到城镇的人口迁移而增加的城镇人口占比已达57.4%(王放,2014)。未来,“城镇中国”的持续发展将仍然依靠过去40年来已经形成的“迁徙中国”人口形态(段成荣等,2019)。

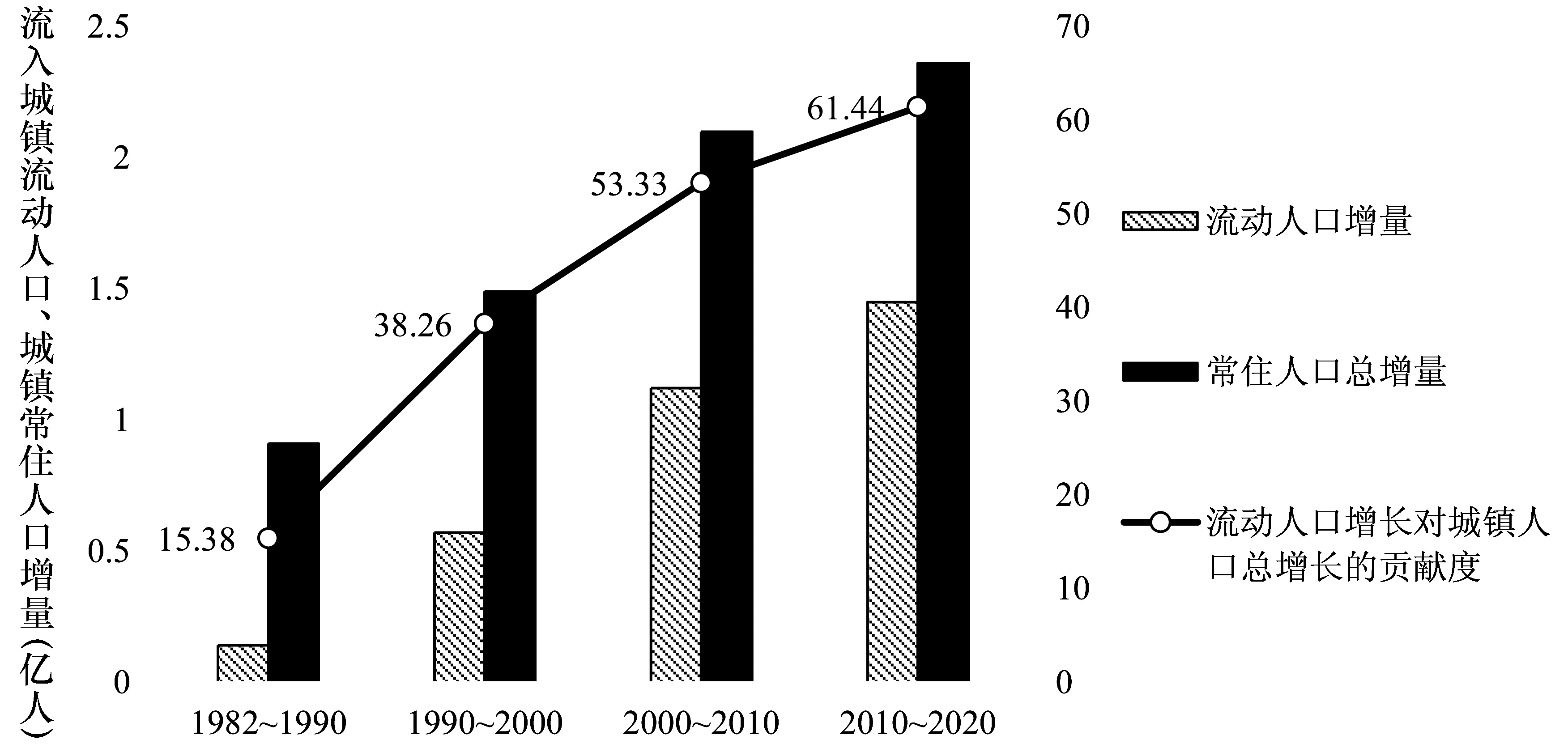

尽管当前尚无法确切估计过去10年,新增城镇人口的具体构成。为了大致估计流动人口对城镇人口变动的影响程度,我们把流入城镇地区的流动人口的增量占城镇常住人口总增量的比例称为流动人口增长对城镇人口增长的贡献度。计算结果表明,历次普查间流动人口增量对城镇人口增量的贡献度,从1982-1990年的15.38%迅速提高至2010-2020年的61.44%(见图3)。城镇化水平较高的经济发达地区其城镇人口比重的迁移增长幅度也较大,人口迁移流动仍然是城镇人口增长的主要动力。以人为核心的高质量新型城镇化,日益依赖于妥善处理乡城人口大迁移大流动带来的挑战。

图3 我国流动人口增量对城镇人口增长贡献度变化

2.2.2 东部城市依然是全国城镇化发展的重要引擎

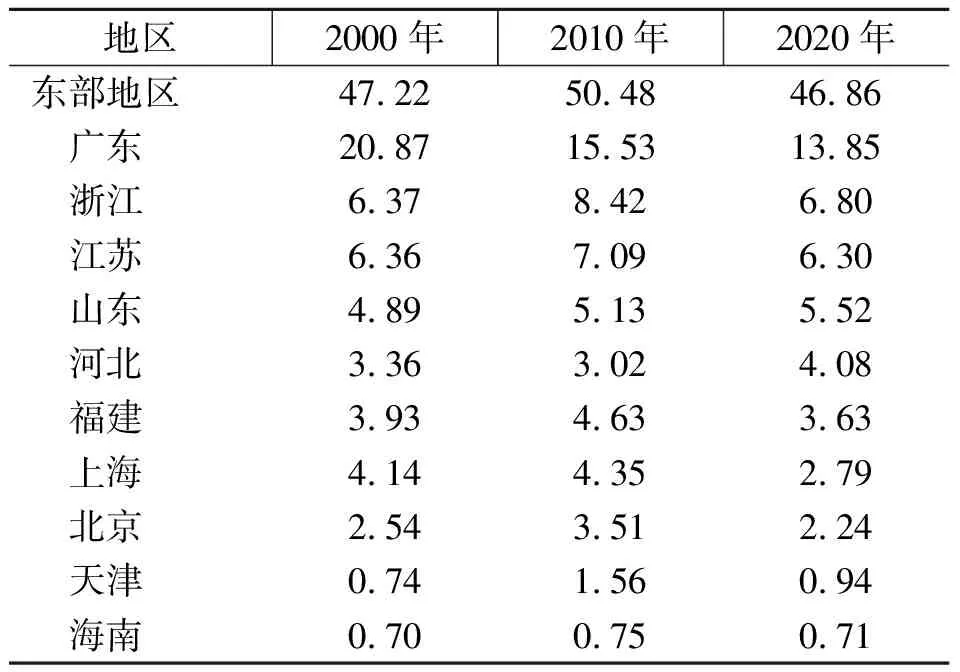

前述城镇人口主要增长来源是认识城镇人口空间分布特点及变化的重要方面。从相对比例的变动来看,2000-2020年,东部地区10个省份吸纳全国流动人口的比例始终保持在45%以上(见表2),说明人口流动影响下城镇人口集中在东部地区少数省份的基本格局没有发生根本改变。

表2 东部主要省份作为流入地的流动人口总量占全国流动人口比例(%)

从绝对规模上看,2020年,流入东部的流动人口规模达1.76亿人,较2010年增加了6462.5万人,是2000年东部地区流动人口的3.66倍。由此可见,一方面,东部吸纳流动人口比例正在趋于稳定,另一方面,其绝对规模保持了大幅度正增长态势。

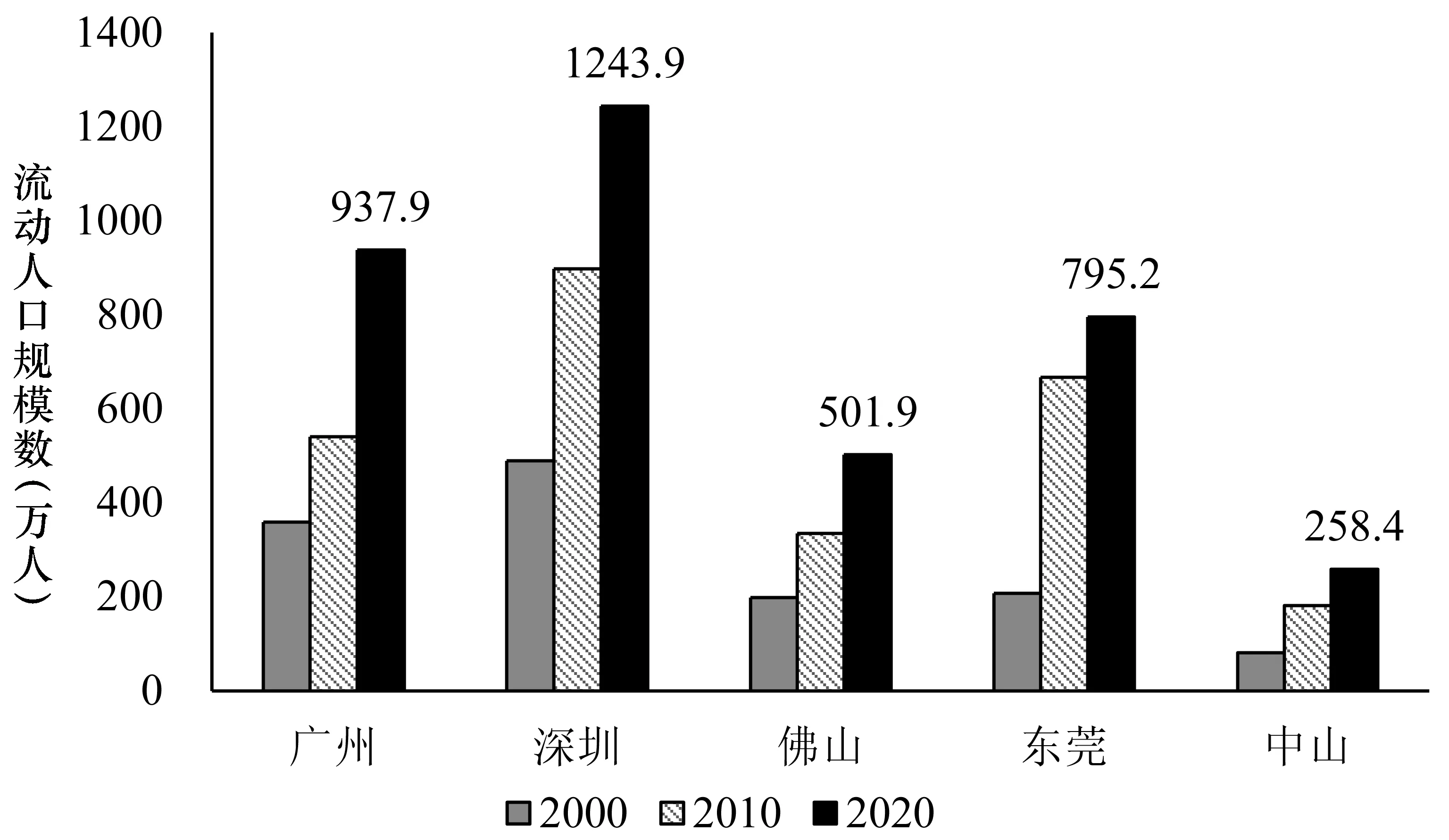

现有数据虽暂不能细分流动人口进入东部地区的具体流向分布,但根据历史数据及可能的部分地区信息,我们仍然可以看到流动人口主要流向东部城市。以流动人口规模最大的广东省为例,2020年广东流动人口突破5200万人,其中深圳流动人口首次突破1000万,东莞流动人口首次突破500万,使得东莞成为继广州、深圳后广东第三个人口超过千万的城市(见图4)。

图4 珠三角主要城市流动人口规模变动(万人)

七普数据还表明,我国东部地区,尤其是东部沿海发达城市地区基于人口迁移效应带来的城镇人口集聚仍在保持并趋于稳定。这是我们判断流动人口发展趋势、研判人口城镇化发展趋势不可忽视的基本出发点。可以将以下方面作为判断依据:

其一,从人口区域分布来看,七普数据表明,2010-2020年,东部地区人口从5.06亿增长到5.64亿,增幅为11.46%,在全国总人口中所占比重增加了2.15个百分点,年平均增长率为1.08%,高于全国人口平均增速(0.53%)。而东部地区整体上已长期处于生育水平低于更替水平的状态,例如上海、北京等地人口自然增长已接近零增长或早已进入人口负增长惯性(茅倬彦,2011)。但近10年间,上海、北京常住人口年平均增长率分别为0.8%和1.1%,流动人口年平均增长率分别为1.6%和1.8%,可见在这些东部地区的人口增长中人口迁移流动作用大于人口生育的作用。

其二,从跨省流动人口变动情况来看,七普数据表明,东部地区吸纳跨省流动人口9181万人,占全部跨省流动人口比例为73.54%,较2010年的80.38%略有降低;相应地,中、西部地区分别吸纳跨省流动人口955万人和1880万人,占比分别为7.65%和15.06%,较10年前分别上升了2.91个和3.43个百分点;东北地区仅吸纳468万人,占3.75%,与10年前基本持平。尽管东部地区跨省流动人口份额稍有下降,但绝对规模较10年前增加了1598.75万人。东部地区如此庞大的跨省流动人口绝对规模表明,东部地区依然是全国城镇化发展的重要引擎。

其三,从七普数据所反映的地区间人口规模的变化也能看出人口向发达城镇地区聚集的偏好。七普分省人口规模数据显示,2010~2020年,新增人口数量最多的3个省份分别是广东、浙江、江苏;这3个省均地处东部沿海地区。2020年,各省人口总量排名中,江苏(8475万人)首次超过四川(8367万人),浙江(6457万人)首次超过安徽(6103万人),福建首次(4154万人)超过陕西(3953万人),充分说明了人口向东部地区聚集的趋势。

2.3 人口城镇化的发展差异仍然存在

由于我国幅员辽阔,不同地区、不同省份、不同城市群城镇化的进程也各不相同(辜胜阻、朱农,1993;刘涛等,2015)。既要全面掌握从全国总体层面来看城镇化所步入的成熟新阶段,也要及时关注我国城镇化发展的阶段差异性,这有助于因地制宜、因时制宜地选择多样化的城镇化发展道路。

2.3.1 人口城镇化水平有较大地区差异

党的十九届五中全会及“十四五”规划建议提出,要优化国土空间布局,推进区域协调发展和新型城镇化。改革开放以来,我国人口城镇化水平得到长足提升的同时也面临着人口城镇化发展机会不均等,地区间存在较大差异的现实。

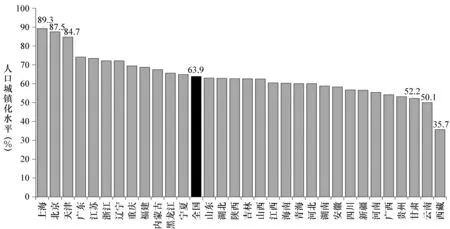

从省级层面考察来看,不同地区常住人口城镇化水平存在巨大差异(见图5)。人口城镇化水平高于全国平均水平的省份共12个,7个位于东部地区包括广东、江苏、浙江、福建、上海、北京、天津,后3个直辖市城镇人口比例更是达到80%以上,其他人口城镇化水平较高的省份零星分布在东北地区的辽宁、黑龙江及西部地区的重庆、内蒙古和宁夏,其城镇化水平在65%~72.1%之间。在已发布省级普查主要数据的29个省份中,有17个省、市、自治区(近六成)人口城镇化水平低于全国平均,位于中部地区的6个省份(山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南)全部低于全国平均水平(城镇人口比重在55.4%~62.9%之间),西藏城镇人口比例更是不足40%。

图5 各省人口普查中居住在城镇的人口比例(%,2000)

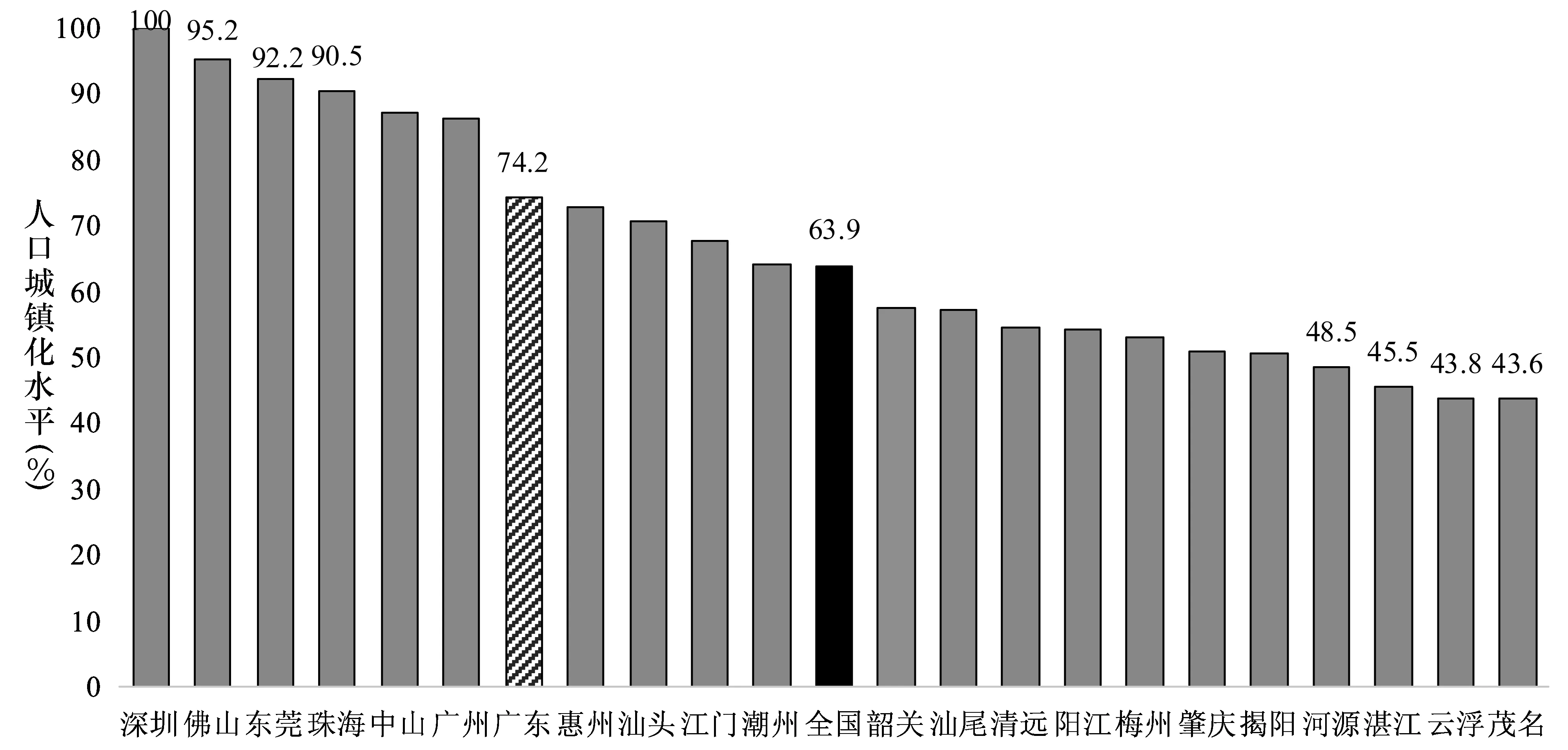

此外,同一省份内不同地区的常住人口城镇化率也存在较大差异(见图6)。以各市级发布数据较为完备的广东省为例,人口城镇化水平非常高的城市有深圳、佛山、东莞、珠海,居住在城镇地区的人口比例均超过90%;人口城镇化水平较高的还有中山(87%)、广州(86.2%),上述区域全部位于珠三角核心地区。与此相比,广东省有16个城市的人口城镇化水平低于广东省平均值(74.2%),有11个低于全国平均水平;其中河源、湛江、云浮、茂名等地居住在城镇地区人口比例不足50%,这意味着在全国人口城镇化水平排名第5的广东省内部的上述城市中,仍然有超过一半的人口居住在农村地区。珠三角地区对粤东西北地区的辐射带动作用有待进一步挖掘。

图6 广东省各城市人口普查城镇人口比例(%,2000)

随着我国人口城镇化水平步入成熟阶段,实现高质量、可持续的城镇化发展日益依赖于科学合理的城镇布局体系、特别是对低收入、低城镇化水平中小城镇地区增长空间的就地培育。从可持续发展的角度来看,尽管前述小城镇在规模上远不如大都市区城镇人口规模,但对该类城市人口城镇化水平的继续提升要予以充分考虑和政策安排。

2.3.2 “集”中有“散”:人口集聚规律下的阶段差异

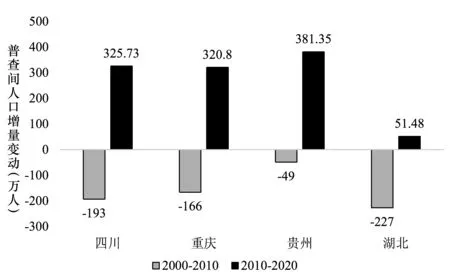

第一,部分中西部城市“后来追上”。人口流入地选择和流向的变化在一定程度上是我国区域协调发展,人口流动合理化、人口分布均衡化的信号塔。过去10年间,局部中西部城市对城镇人口的吸引力显著提升。在五普到六普期间,人口出现负增长的省份中,有贵州、重庆、四川和湖北,上述省份都处于我国中西部地区,历来被认为是流动人口的主要迁出地。在七普前的10年间,上述省份都成功扭转了人口继续减少的局面,转变为人口的快速增长(见图7)。可见,中西部局部地区在吸引流动人口,或者说吸引人口回流方面正在追赶东部地区。

图7 部分省份普查间人口规模增量变动比较(单位:万人)

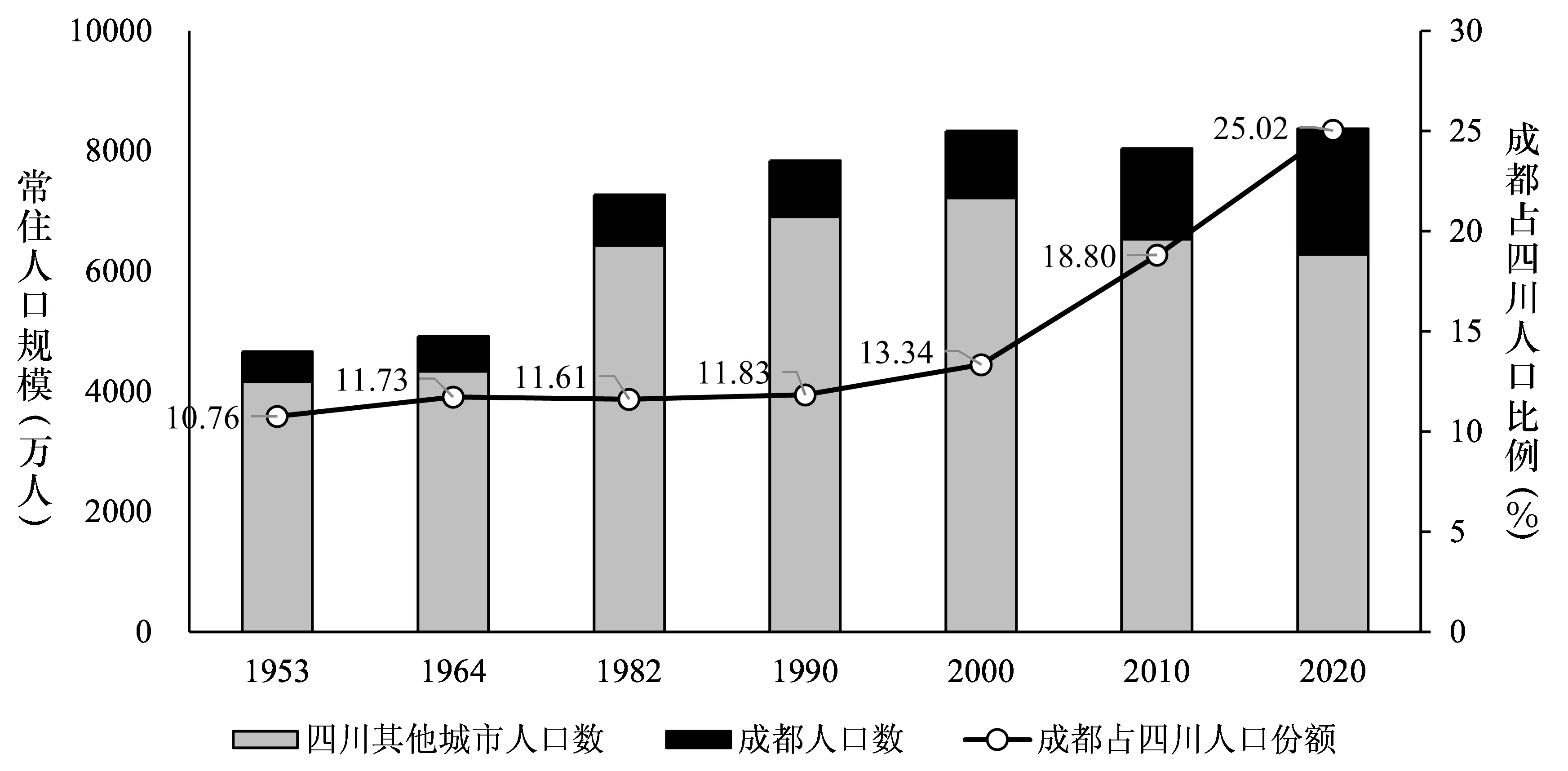

其中,成渝城市群人口新增规模在全国城市群中较为突出。以成都市为典型的西部城市流动人口变动情况为例,2020年,成都流动人口达845.96万,较10年前新增428.01万,涨幅为102.41%。当前成都流动人口规模已经可以与北京(841.84万)媲美。2000年以前,成都常住人口占四川总人口的比例始终维持在10%左右,1953年~2000年为成都市人口缓慢增长阶段,近50年间其人口在四川省的占比仅增长2.58个百分点;进入21世纪以来,成都常住人口占四川总人口的比例快速增加,由2000年的13.34%迅速提高到2020年的25.02%,反映了省会城市虹吸效应的显著增强(见图8)。这是城市经济社会发展活力增强的结果,流动人口规模的增加将带来方方面面的需求与发展潜力。

图8 四川及成都常住人口规模变动情况

第二,个别城市“逆势而为”。中西部城市流动人口吸引力的崛起还体现在中部地区出现了新的人口增长极——郑州。2010~2020年,在中部地区人口在全国所占比重下降了0.79个百分点的情况下,2020年郑州常住人口达1260.1万人,比六普的862.7万人,增加了397.4万人,增长46.1%。常住人口的快速增长使得郑州人口规模位居中部地区第1、全国第10(见表3)。从七普全国常住人口排名前十的城市人口增量上看,除排名前2位的深圳、广州位于珠三角地区外,排名3~5位的依次是处于西部的成都、西安和中部的郑州。2020年,郑州市常住人口总量比2010年六普前移11位,超越了武汉、杭州、青岛、哈尔滨、石家庄等12个城市。成都、郑州、西安等城市人口变化趋势表明,中西部地区人口更多向省内中心城市以及以中心城市为核心的都市圈聚集趋势正在加剧。

表3 七普全国常住人口排名前十城市

上述分析也从侧面表明,当我国东部城镇地区人口集聚已趋于稳定时,中西部的各中心城市仍然处于人口快速集聚的阶段。学界既要加强对不多区域城镇人口空间分布发展阶段的研究,相关部门在实践层面也要为中西部地区城镇人口在短期内还将快速集聚的现实做好充分准备。

2.3.3 两种人口城镇化始终存在的差异

如何准确衡量我国真实的城镇化水平一直在学界颇具争议。受户籍制度的影响,在衡量我国人口城镇化水平时客观存在两种口径,一种是以常住城镇地区人口占总人口比重为口径的常住人口城镇化率,里面包括了常住城镇的外来流动人口,另一种是以户籍登记为非农业的人口占总人口比重为口径的户籍人口城镇化率。

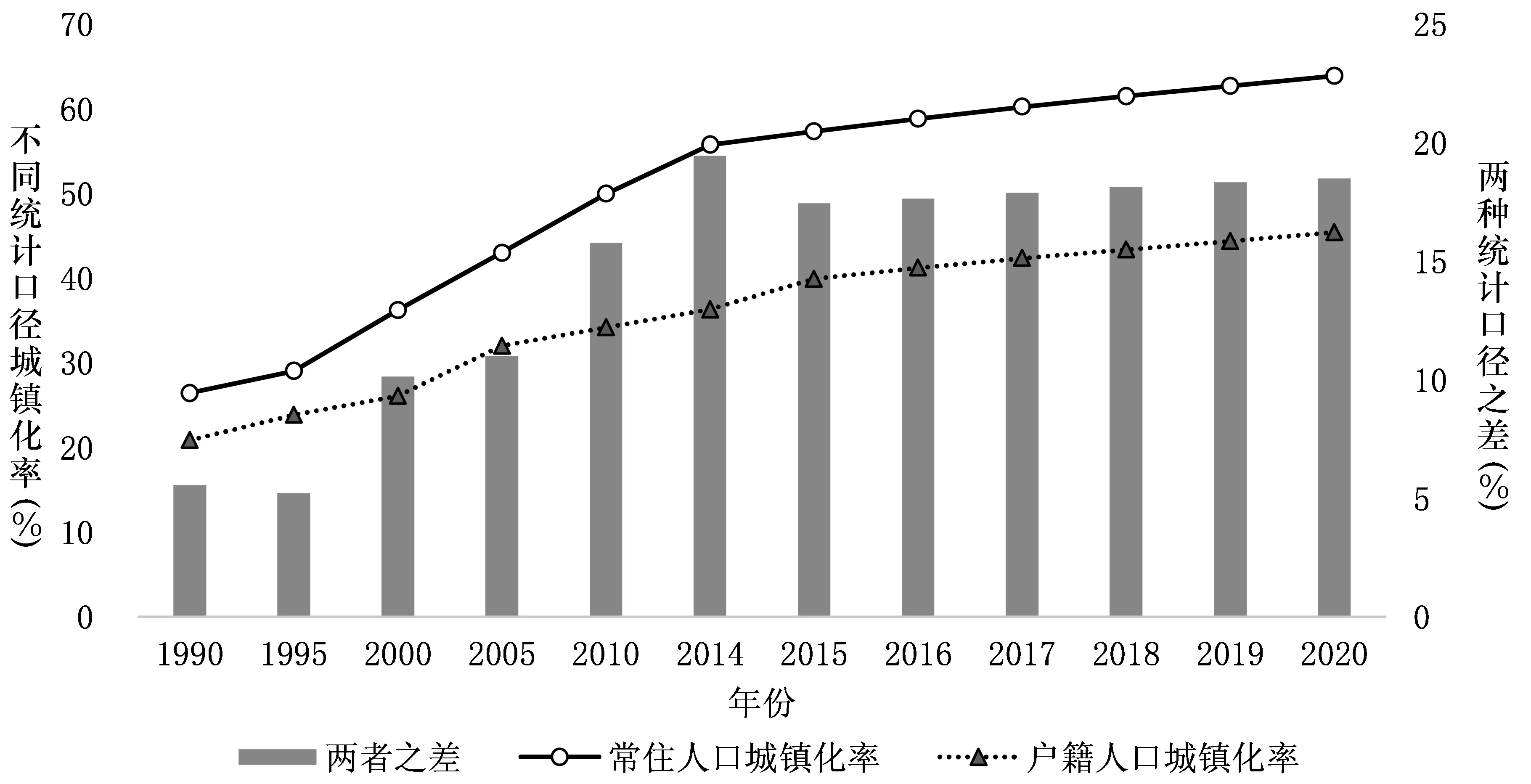

1990年到2020年,我国常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率均持续上升,但两者的差异始终存在,且户籍人口城镇化率提升速度低于常住人口城镇化率增速。根据图9可以大致将常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率的差异发展分为两个阶段:1990-2014年为差距迅速扩大阶段。1990年,乡城人口迁移尚处起步阶段,两者差距仅为5.6个百分点。此后,两者差距开始迅速扩大,并在2010年超过15%,于2014年达到差异峰值19.45%。国家于当年出台《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出,到2020年,我国要争取实现“常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率差距缩小到15%”的目标。之后2015年至今为收缩回调稳定阶段。尽管在上述目标提出后,2015年两者差异降低到17.43%,但农业转移人口市民化问题始终未能得到妥善解决,两者差距从2016年开始又缓慢回调。截至2020年,两者差距反弹到18.49个百分点,为历史第二高。要重新认识并科学应对城镇化发展的质量问题,显然,努力缩小两者差异的目标仍然任重道远。

图9 我国两个城镇化率差距的演变情况(1990-2020) 资料来源:常住人口城镇化率及2010年及以前户籍人口城镇化率来自《中国人口与就业统计年鉴》;2010年后户籍人口城镇化率根据公安部发布数据整理而得。

综上所述,过去七十余年,围绕追求人口城镇化发展规模和速度的实践已经表明,在客观规律的约束下,人口城镇化水平并非越高越好,城镇化速度也并非越快越好。我国人口城镇化发展在取得举世瞩目成就的同时,更要顺应新阶段协调处理发展速度与质量的时代要求,及时调整城镇化发展的核心理念和发展形态,探索平等、开放、融合、共享的高质量城镇化发展模式。

3 制约人口城镇化高质量发展的现实挑战

3.1 户籍制度改革落后,市民化转移质量有待提高

过去10年,我国人口城镇化率得到较快增长,但户籍城镇化率大幅度低于常住人口城镇化率。如前所述,2010年我国常住人口和户籍人口城镇化率分别为49.69%和34.17%,两者相差15.78个百分点;2010-2020年,我国户籍人口城镇化率虽然也在提高,目前达到45.4%,但户籍人口城镇化率增速慢于常住人口城镇化率,低于常住人口城镇化率18.49个百分点,过去10年两者的差距出现了扩大之势。这反映出户籍制度的改革明显滞后于常住人口城镇化进程,导致以户籍为依据的城市公共服务供给和规划跟不上常住人口增加带来的需求,自然也回避了那些异地实现市民化的农业转移人口在城市中平等享有公共服务的权利。换言之,市民化质量不高这一问题的核心在于每位市民还无法平等合理地共享社会经济发展成果,也难以平等追求发展机会。

“十四五”期间,我国依然面临5.1亿农业人口待转移、3.76亿流动人口进城落户、2.6亿农民工亟需市民化的巨大压力,虽然上述群体在现实中可能高度重合,但在市民化过程中还面临农业人口转移意愿不高、市民化转移质量不高的双重压力,进一步加剧了户籍改革制度的复杂性。特别是基于城市人口规模的落户门槛与流动人口实际落户偏好之间存在的结构性矛盾,使得户籍人口城镇化发展存在区位错配。

一方面,“十四五”规划明确要完善城区常住人口500万以上的超大特大城市积分落户政策,鼓励取消年度落户名额限制,但个别东部沿海超大城市却率先释放了落户政策收紧信号;从当前各大城市每年积分落户的配额与流动人口的规模比来看(深圳为1万比1244万,北京为0.6万比841万,上海为0.5万比1048万)是远远不能满足大城市流动人口落户需求的。而落户门槛相对较低,指标相对富余的是小城市和小城镇,其产业结构和就业机会无法满足城镇人口发展需要,面临人口继续流失的风险。前述城镇化过程中人口转移的供需错配意味着相当一部分流动人口仍旧无法在其当前居留的流入地落户,实现完全城镇化。另一方面,个别中西部城市的人口却出现了“倒挂式”增长现象。以武汉为例,2019年武汉常住人口1121.20万人,比上年末增加13.1万,但同期武汉户籍人口906.40万人,较上年增加22.67万。类似的情况还出现在西安、天津等地。可见,将人与户籍捆绑的传统社会治理思维已无法适应当前我国人口高空间流动性的发展趋势。这些都不利于整体上提升人口城镇化的质量。

3.2 市内人户分离人口规模急剧增长,加大城市治理难度

人口向城镇聚集必然伴随着城区面积的不断向外扩张,为人口在城市内部的空间流动提供了客观条件。经典的人口流动转变假说认为,在发达的后工业社会,城市内部迁移和循环流动的活跃性将呈现提升趋势(Zelinsky,1971),这为新时期我国人户分离,尤其是市内人户分离这一人口空间运动形态的变化发展提供了理论基础。七普数据显示,人户不一致已经成为城镇人口居住安排的新常态。2020年我国市内人户分离人口达到1.17亿,约占城镇总人口的12.97%,规模较2000年的3600万增加了2.25倍。那么,高度活跃的城市内部短距离流动是否标志着我国城镇化与人口迁移流动进入了新的阶段呢?

首先,要关注行政区划变更所导致的“流动人口”统计口径向“市内人户分离人口”统计口径的转移。在诸如重庆这样城区人口居住密度较大的直辖市,市内人户分离人口规模逾800万,市内人户分离占城镇常住人口数的比例为37.21%,占其人户分离人口总量的比例高达63.26%。出现此种人户空间上的错位大概率有行政辖区频繁性调整的客观原因,使得此前一部分被统计为流动人口的人在本次普查中统计为了市内人户分离人口。已有研究表明,市内人户分离人口与外来流动人口在迁移原因、空间分布、年龄、受教育程度和职业结构等方面均有所不同(易成栋等,2014)。为此,要持续关注新增市内人户分离人口的结构特征,作为判断城市内部短距离流动是否迎来重要转变的依据。

其次,中国“市内人户分离”现象的存在,以户籍制度为前提,是区别于世界其他国家普遍存在的城市内部短距离迁移流动的重要特征。也恰恰是各类与户籍挂勾的社会福利在城市内分布的相对凝固性,成为了市内人户分离现象产生的根本原因。尽管短距离的流动随着城市交通网络的发展和城市功能区的外拓而逐步变得频繁,但为了继续享受市内相对优质的公共福利,外迁的户籍居民仍然会将户口留在原地。这可能导致大量公共资源在市区内部过度集中,而城市外围的配套规划却发展缓慢。

总之,近年来城镇化过程中,在城区面积的极速扩张,市内人户分离人口大规模存在的今天,户籍登记管理信息或许已经不能真实反映人口活动的实际情况,各种建立在户籍人口管理之上的社会管理措施,以及诸如学位、购房、医疗服务以及种种公共福利分配、基础设施规划等已经严重偏离人口的实际居住半径。在严重降低社会公共服务供给精准度的同时,还将加大城市治理难度,给各项基于户籍信息的行政管理措施带来诸多不便。

3.3 城镇基本公共服务均等化、多样化有待继续提升

随着农业转移人口在城市居住趋于稳定化,他们的利益诉求不再仅仅限于经济利益,同时也希望在市民化待遇上真正获得城市的接纳。当前异地城镇化在基本劳动权益、社会保障、健康管理以及子女教育等公共服务方面的均等化难题亟待破解,由此形成的“新二元结构”损害了异地实现市民化的转移质量。如果任由其发展,不仅损害公共服务资源配置效率,还会造成社会撕裂,引发严重民生问题。

在此基础上,家庭化迁居已经代替个体转移,成为我国人口城镇化和迁移流动的确定趋势,人口城镇化由转移农村劳动力个体为主向解决转移家庭发展问题为主转变,保证和促进农业转移家庭在流入地的可持续发展是我国人口城镇化进入成熟阶段亟需解决的问题。提升人口城镇化质量的着眼点从个体转向家庭,也是综合解决由于以往城镇化不充分、不彻底而产生的留守儿童、老人和妻子等人口发展问题的有效途径。当前,长期定居城市是半数以上农业待转移人口及其家庭的主流意愿,这意味着全家人的住房、教育、医疗、养老等问题都必须在城市得到妥善解决。以上问题的解决,依然面临诸如社会保障异地接续、公立教育资源分配、甚至购房购车资格等诸多制度障碍。

4 实现人口城镇化高质量发展的政策应对

4.1 准确识变,加强人口城镇化发展战略研究,保持城市活力

七普数据再次确认了我国人口高空间流动性的基本事实(程梦瑶、段成荣,2021)。改革开放以来,我国迅速实现了从人口几乎不迁移或被动迁移的“乡土中国”向大规模、全方位、多层次、多元化的全员迁移流动的“迁徙中国”的转变(段成荣等,2019)。这是我国城镇化发展中后期还将继续面临的人口空间运动基本形态,也符合城市发展、社会经济发展的一般规律。鉴于此,任何有关引导农村人口有序转移的政策制定,都需要以尊重和顺应人口将继续大规模自由流动这一客观规律为前提。我国人口城镇化进程深刻影响着不同地区人口生育水平、老龄化水平,还重塑了劳动力在区域间、城乡间的结构布局,进而对土地、户籍、社会保障制度等关键领域的改革都提出了更高的要求。因此,积极探索具有中国特色的人口城镇化道路是国家人口发展战略研究的重要内容。在文化上、心态上也要去适应“城镇中国”的人口新阶段,营造尊重人口在城乡间自由迁徙、适应城乡融合转型的社会环境,这是城市保持活力的重要密码。

4.2 加速剥离户籍附加福利,及时调整以常住人口作为社会治理的基本依据

“基本公共服务均等化水平明显提高”被列为“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。现阶段,特大城市、大城市相关部门若仍试图通过抬高落户门槛来暂时缓解城市公共服务供给压力,或是在“抢人大战”中通过附加在户籍上的高福利价值吸引高素质人才,无异于都是饮鸩止渴,广大普通流动人口在城市平等生活、发展的需求长期被忽视。必须加速破除城乡间、小城镇与大城市间户籍迁移的制度壁垒,推动非户籍常住人口逐步享有与户籍人口同等的基本公共服务。要尽早建立以现住地为依据的人口基础信息采集和追踪系统,提升人口信息管理现代化水平;要淡化附加在户籍上的社会福利“含金量”,这本不应成为决定公民享有公共服务权利高低好坏的依据;要逐步降低各大城市的落户门槛,提升以人为本的城镇化质量。

4.3 提高公共服务水平,注重人口城镇化发展的质量导向

“十四五”规划对提升我国公共服务水平作出了“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的重要论述。人口城镇化过程中的流动人口,既是影响公共服务均等化落地的重点群体,流出地与流入地公共服务接续问题又是其中的薄弱环节,这要求流入地城市从大局意识出发,推进公共服务在流动人口与本地居民的无差别对待,提升流动人口公共服务的可及性、便捷化、多样性和精准度。

在过去40多年农村劳动力不断向城镇转移的过程中,流入地城市往往只把他们视为城市建设发展的廉价筹码,忽略了他们应该享有的完整家庭生活、精神生活和娱乐生活,使得流动人口长期处于人口迁移流动不充分、不完整的两栖状态。随着流动人口的家庭化趋势的持续增强,要尽快实现农业待转移人口公共服务对象由劳动力个体向其家庭的转变,并丰富面向新落户农业转移家庭的公共服务供给渠道和供给种类。