城市老年人传染病防治素养状况及其影响因素研究

——基于我国西部地区三省市的问卷调查分析

李成波,杨爽

(重庆大学 新闻学院,重庆 401331)

1 引言

传染病防治素养是健康素养的一种重要类型(Kilstadius M et al.,2017;黄相刚等,2015),已成为健康素养监测的一项重要内容(黄相刚等,2015)。传染病防治素养是指个体获取、理解、应用传染病防治知识和信息,管理传染病风险因素,预防控制传染病,以保护和促进自身健康的能力(Osborne RH et al.,2016),它是个人识别传染病致病因素和防治传染病的能力(晋菲斐等,2016),也是公民了解、改善与传染病相关的健康问题所需的知识体系(Kilstadius M et al.,2017)。

传染病防治素养具有重要的现实意义和实践价值。第一,传染病防治素养水平之高低事关全球健康。这是因为传染病的发生、流行与传染病防治素养密切相关(Castro-Sánchez et al.,2016),而传染病对全球健康的危害很大,且呈增加趋势(世界卫生组织,2019)。已有研究表明传染病与严重的发病率和死亡率相关,是门诊和住院的主要原因(Simonsen L et al.,1998;Armstrong G L et al.,1999)。世界卫生组织2018年调查数据显示,在全球范围内,每年约300-500万严重病例和29-65万死亡病例与流感有关(世界卫生组织,2018)。2019年全球卫生10项威胁报告显示,诸如全球流感、埃博拉病毒和其他高危病原体、疫苗、登革热、艾滋病毒等与传染病密切相关的疾病和行为占比一半。在日本,每个季节的流感患者累计1-2千万(日本传染病学会,2019)。在美国,每年因传染病就医的比例占医生就诊量的19%(Armstrong G L et al.,1999),仅在2020年,流感已造成美国发病病例1900万,住院18万人和死亡1万人(中国中医药管理局,2020)。在中国,2019年全国(不含港、澳台湾地区)共报告法定传染病10244507例,死亡25285人,报告发病率为733.57/10万,报告死亡率为1.81/10万(国家卫生健康委员会,2020)。第二,提升传染病防治素养水平是传染病防控最经济有效的手段之一(黄相刚等,2015),传染病防治受到世界各国高度重视。早在1945年联合国成立大会上,各国代表要求建立世界卫生组织,以协调全球卫生政策和行动,特别是应对全球或区域性的传染病(联合国,2020)。目前,全球112个国家中有142个国家流感中心(美国疾病控制与预防中心,2019)。第三,无论国外还是国内,居民传染病防治素养水平整体较低。国际上有关传染病防治素养水平的研究主要聚焦某一具体病例,2013年,海地的一项研究显示,只有不到15%的医护人员接受过狂犬病预防培训,近40%的医务人员不知道对疑似狂犬病患者有何建议,77%的民众不知道去哪购买狂犬病疫苗(Fenelon N et al.,2017)。从我国情况来看,公民传染病防治素养一直处于低位徘徊水平。2008年居民传染病防治素养为17.4%(李方波等,2012),2012年为17.53%(李英华等,2015),2013年为17.12%(国家卫生计生委,2014),2015-2019年分别为15.02%(王宇鹏,2016)、16.38%(中国健康教育中心,2018)、16.06%(中国健康教育中心,2018)、17.16%和19.21%(国家卫生健康委员会,2020),其中,根据2019年我国公布的公民六类问题健康素养水平显示,传染病防治素养水平最低(国家卫生健康委员会,2020)。

老年人是受传染病危害最严重的群体。据估计,2010—2019年期间,美国约有70%至85%的流感死亡发生在65岁及以上的老年人群中(美国疾病控制与预防中心,2019)。2001年-2010年,以色列因传染病住院的老年人从16.9%上升到19.3%,其中,男性老年人因传染病住院的比例更高,且住院率随年龄增长而增长(Walid Saliba et al.,2013)。国内学者研究发现,60 岁及以上的老年人在传染病患者中的比例呈逐年升高趋势,且病死率是 60 岁以下群体的3倍左右(张孝秩,1992)。在新冠肺炎全球大流行期间,老年人面临的感染风险更大。世界卫生组织指出,60岁及以上老年人感染新冠肺炎的风险更高,年龄越大,发生重度新冠肺炎的可能性越大(世界卫生组织,2020),尤其是85岁以上的老年人,发生严重新冠肺炎的风险最高(美国疾病控制与预防中心,2020)。Jeremy A.W.Gold等学者对美国305例新冠肺炎住院患者的调查发现,年龄在65岁以上的占比61.6%,被送入重症加强护理病房(ICU)的老年人占比53.8%,并且,老年人患者病死率为35.6%(美国疾病预防与控制中心,2020)。从我国统计数据来看,因新冠肺炎感染的死亡病例中,80%为60岁及以上的老年人(国家卫生健康委员会,2020)。

然而,老年人的传染病防治素养水平整体偏低。2017年,Hayri Bozkurt等研究发现,85.1%的土耳其老年人健康素养被认为是有问题的或不足的,其中老年人感到最为缺乏的是疫苗接种信息和传染病预防知识(Bozkurt H et al.,2019)。2008年我国居民健康素养调查报告显示,65-69岁老年人的传染病防治素养为10.4%,其中城市老年人为18.2%(卫生部,2011),2012—2017年,我国60-69岁老年人传染病防治素养分别为13.70%、11.72%、9.40%、8.93%、10.68%、10.06%(石名菲等,2019)。此外,多位学者就我国某一地区老年人的传染病防治素养进行了研究,研究显示,2017年上海市60-69岁老年人传染病防治素养为23.55%(陈亦芳等,2018),2013年江苏省60-69岁老年人传染病防治素养为10.2%(胡洁等,2019),由此可见,不同地区老年人的传染病防治素养存在差异,但整体来看,老年群体的传染病防治素养偏低。

根据2019年国务院《健康中国行动(2019-2030)》规划,到2030年我国居民传染病防治素养目标水平为25%(国务院,2019),要实现这样的目标,亟待改变我国老年人传染病防治素养水平较低的现实状况。故此,基于我国西部三省市,探讨城市老年人传染病防治素养的基本状况、影响因素和促进机制,具有重要的意义和价值。

2 文献回顾

针对老年人传染病防治素养影响因素研究这一问题,国内外进行了一些研究探讨,积累了一些研究发现。这些研究发现中的影响因素主要集中在人口社会学特征、健康状况、健康信息获取渠道以及健康信息理解能力等这四个方面,本文将从这四个方面逐一进行回顾。

2.1 影响传染病防治素养的人口社会学因素

关于性别对居民传染病防治素养的影响,目前学者观点不一。一种观点认为男性居民的传染病防治素养高于女性,如西藏地区的男性居民传染病防治素养高于女性(Peng Y et al.,2018);另一种观点认为女性传染病防治素养高于男性(黄相刚等,2015;陆一鸣等,2017;胡佳等,2020)。民族显著影响居民传染病防治素养,Peng Y等对西藏地区居民的传染病防治素养研究发现,相比汉族居民,藏族居民的传染病防治素养要低(Peng Y et al.,2018)。

年龄是影响居民传染病防治素养的显著变量,大量研究表明年龄越大,居民的传染病防治素养越低,尤其是老年人的传染病防治素养更低。赵小娟等对北京市怀柔区居民研究发现,居民传染病防治素养水平随着年龄的增长而下降,尤其是60岁及以上老年人传染病防治素养水平的下降更明显(赵小娟等,2015);吴双胜等研究也发现,随着年龄的增加,居民具备传染病防治素养的比例呈下降趋势,从18-29岁组的11.9%下降到60岁以上组的6.4%(吴双胜等,2012)。刘清等对上海市奉贤区老年护工的传染病防治素养调查发现,随着年龄的增长,老年护工的传染病防治素养水平逐渐下降(刘清等,2019)。

在我国,由于经济发展水平的地区差异,不同地区的居民传染病预防知识和技能差别很大。以西部地区为参照,东部地区居民传染病防治素养水平更高(黄相刚等,2015;王兰兰等,2020),中西部地区无明显差异(王兰兰等,2020)。

受教育水平是正向影响居民传染病防治素养的重要因素(张培培等,2012)。Kalichman S C 等认为受教育程度较低的人对传染病相关的健康知识和信息理解差,更容易出现不科学就医,不合理用药等健康风险行为,受教育程度较高的人对其理解好,更容易表现出准确的医疗认知和健康行为(Kalichman S C et al.,2000)。老年人传染病防治素养也随受教育水平的提高而提升(马春娜等,2012),刘清等研究发现,初中及以上学历是老年护工传染病防治素养提升的促进因素,老年护工传染病防治素养随文化程度的升高而逐渐升高(刘清,2019)。

关于收入水平对我国居民传染病防治素养的影响,目前观点不一。张培培等学者研究发现,收入水平与居民传染病防治素养呈显著的正相关(张培培等,2012),收入水平越高,居民传染病防治素养越高(覃世龙,2015)。而申洋等学者研究发现,与家庭人均月收入0-1000元组的服务业从业人员传染病防治素养水平相比,3000-3999元组的水平反倒要低(申洋等,2016)。

此外,职业也是居民传染病防治素养的影响因素之一。吴双胜等对北京市居民研究发现,在不同的职业人群中,医务人员传染病防治素养水平最高,为39.4%,农民、生产及运输工人和家务及待业人员等具备传染病防治素养的比例较低,低于4.5%(吴双胜等,2012)。张培培等对北京市丰台区居民的研究表明,学生和公职人员的传染病防治素养最高,服务业从业人员和工人次之,个体户、退休和无业人员以及农民最低(张培培等,2012)。

2.2 影响传染病防治素养的健康状况因素

关于健康状况对传染病素养的影响,研究观点不一。孙文君等对甘肃省定西市居民调查研究发现,健康状况是影响传染病防治素养的独立因素,相比身体健康状况好的居民,身体健康状况差的居民更可能具有较好的传染病防治素养(孙文君等,2019),一项针对美国东海岸地区艾滋病患者的研究表明,精神健康障碍患者的艾滋病知识水平远远高于没有精神障碍的患者(Drainoni M L et al.,2008)。而吴双胜等的研究表明,身体健康状况好的人传染病防治素养更高(吴双胜等,2012),自评健康状况越好,传染病防治素养水平越高(赵小娟等,2015)。针对美国波多黎各性工作者的研究发现,具有低水平抑郁症状的性工作者传染病防治素养水平更高,使用注射药物、与客户进行无保护性行为与高水平的抑郁症状密切相关(Alegria M et al.,1994)。阿根廷的一项研究也发现,相比有抑郁倾向的居民,无抑郁倾向居民的艾滋病知识知晓率更高(Rivero-Mendez M et al.,2015)。

2.3 健康信息获取渠道及健康信息理解能力因素

大量学者研究了人际健康传播对公众传染病防治素养的影响。医患之间的互动以及诊疗室外的人际传播活动成为健康信息传播的主要渠道(刘娟,2016)。Vadaparampil S T等研究发现,医疗卫生工作者和家属等人际传播渠道在提供HPV疫苗和其他疾病预防服务方面发挥着重要作用(Vadaparampil S T et al.,2014)。当医疗卫生工作者提供HPV疫苗健康信息时,女性公众接种疫苗的意愿更强(Kessels S J et al.,2012),医生的专业说明可以使HPV疫苗接种率提高9倍(Gilkey M B et al.,2016)。日本最新一项研究表明,和子女生活在一起的老年人通过互联网获取健康信息的比例降低,这是因为子女充当了老年人的健康信息来源(Shibata T et al.,2020)。

互联网健康传播对公众传染病防治素养产生显著的重要影响。国际研究发现,在线健康信息质量欠佳,尽管互联网上的健康信息海量且覆盖面广,但在信息质量和准确性方面存在很多问题(Berland G K et al.,2001;Daraz L et al.,2019),尤其是在互联网上获得的医疗信息质量参差不齐(Benigeri M et al.,2003),许多健康网站包含不准确或误导性的信息(Benotsch E G et al.,2004),使患者(用户)很难找到准确的健康信息和理解使用这些信息(Benigeri M et al.,2003),如果人们依靠互联网做出医疗决策,信息的不准确性可能会对患者的决策产生负面影响(Berland G K et al.,2001)。Hernández-García I等通过审查有关预防新冠病毒的80个网站发现,只有不到一半的网站提供了正确使用口罩的信息,其中,有8个网页提供了不符合世界卫生组织建议的信息(Hernández-García I et al.,2020),分析认为这可能是造成口罩滥用和全世界出现医疗设备短缺的原因(World Health Organization,2020);此外也有研究发现,使用互联网获取健康信息越频繁的用户更有可能接触到虚假的健康信息(Kalichman S C et al.,2010),更容易被误导(Benotsch E G et al.,2004),如Stupiansky NW等研究发现,艾滋病患者使用互联网获取健康信息可能会增加其高危行为,患者越是通过互联网获取有关艾滋病信息,越有可能相信艾滋病毒治疗“弊大于利”(Stupiansky NW et al.,2010)。

公众对健康信息的理解能力影响其传染病防治素养水平。一项关于农民工对药品使用说明书的阅读能力调查显示,农民工对健康信息的理解分析能力与其传染病防治素养呈正相关,理解分析信息能力越强,传染病防治素养越高(杜维婧等,2017)。

综上文献回顾可以发现,无论国内还是国外,针对老年群体的传染病防治素养状况及其影响因素的研究较少。故此,从人口社会学特征、健康状况、健康信息获取渠道与健康信息理解能力等这四个方面探讨老年人传染病防治素养状况及其影响因素,兼备重要性、必要性、新颖性和可行性。本文利用2017年中国西部三省市老年人抽样调查数据,旨在对西部地区城市老年人传染病防治素养水平及其影响因素进行实证研究。

3 数据及变量

3.1 数据来源及样本

本文数据来源于2017年西部地区城市老年人口生活与健康素养状况调查,调查时间为2017年8月1日-9月1日,调查对象是2017年西部地区城市60岁及以上的老年人。本次调查采取分层多阶段抽样设计,在中国西部地区12个省中,选取确定3个省,即:西北地区宁夏自治区,西南地区云南省和重庆市。3个省份分别随机抽取203、278和331名城市老年人,共计抽样调查812名城市老年人;省级以下采取PPS方案进行随机抽样,以确保调查结论对参加调查的各省、自治区和直辖市有代表性(李成波等,2019,2020)。

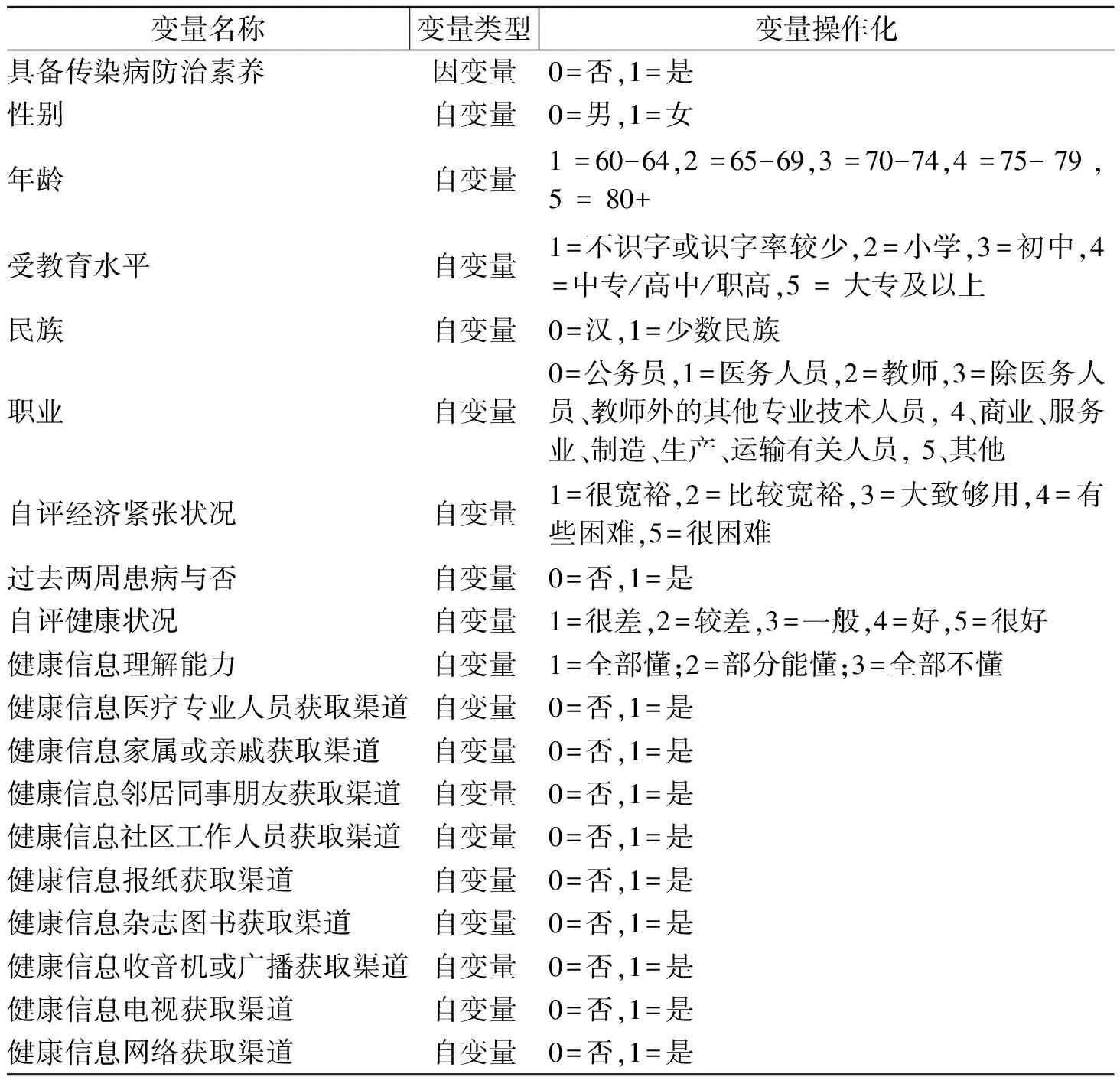

表1 变量设置及其操作化

3.2 变量及测量

在本次研究中,因变量是“城市老年人传染病防治素养水平”,根据调查问卷,操作化为“是否具备传染病防治素养”。传染病防治素养测评试题全部来自于2012年健康素养监测问卷。共10道题,包括6道单选题,3道多选题和1道判断题。6道单选题为:“乙肝的传播途径”、“对肺结核病人治疗的正确描述”、“儿童免疫接种知识”、“被狗咬伤,皮肤有破损时的正确做法”、“对开窗通风的理解”、“性生活中正确使用安全套可预防的疾病”。3道多选题为:“结核病传播途径”、“孩子出现发热、皮疹等症状时的正确做法”、“咳嗽、打喷嚏时正确的处理方法”。1道判断题为:“流感预防知识”。

传染病防治素养测试题满分为13分,判断题、单选题回答正确计 1 分;多选题回答选项与正确答案完全一致计2分,错选、漏选、未做答的题目计0分。传染病防治素养测试实际得分≥10分,即认为具备传染病防治素养(聂雪琼等,2014)。既有权威研究文献采用百分比对传染病防治素养水平进行测度,即指具备传染病防治素养的人在总人群中所占的比例(黄向刚等,2015)。本文借鉴和引用这种测度和判定方法。

本研究选取和设置18个自变量,即:社会人口学因素,包括性别、年龄、受教育水平、民族、职业、自评经济紧张状况等6个变量;健康状况包括过去两周患病与否、自评健康状况等2个变量;健康信息获取渠道因素一共包括9个自变量,即:健康信息医疗专业人员获取渠道、健康信息家属或亲戚获取渠道、健康信息邻居同事朋友获取渠道、健康信息社区工作人员获取渠道、健康信息报纸获取渠道、健康信息杂志图书获取渠道、健康信息收音机或广播获取渠道、健康信息电视获取渠道以及健康信息网络获取渠道。其中,通过医疗专业人员、家属或亲戚、邻居同事朋友和社区工作人员等渠道获取健康信息被统一界定为人际健康传播,通过互联网获取健康信息被界定为互联网健康传播。健康信息理解能力因素只涉及1个变量,即理解健康信息的能力。

4 统计分析及结果

4.1 样本的描述统计分析

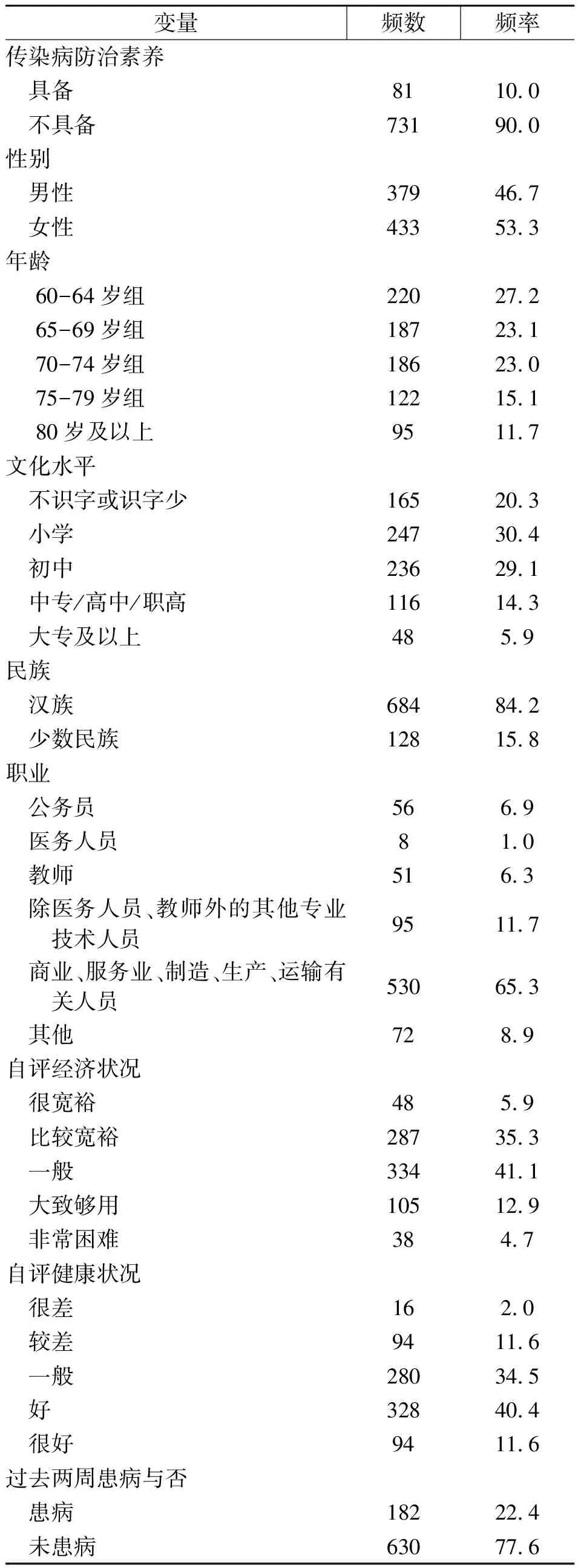

如表2所示,城市老年人的传染病防治素养具备率较低,仅为10%。在812名城市老年人中,男性379名,占比46.70%,女性433名,占比53.3%;84.2%的人为汉族;调查对象的年龄介于60-80岁及以上,其中60-64岁组人最多,占比27.2%;大多数人的受教育水平为小学、初中,分别占比30.4%、29.1%;在职业分布中,商业、服务业、制造、生产、运输有关人员占比最高,为65.3%;调查对象的整体经济状况较好,较为宽裕的老年人占比41.2%;健康状况整体较好,其中52%的老年人自评健康状况较好,77.6%的人在调查前两周内未生病;在理解健康信息能力方面,近90%的老年人基本能够看懂所需的健康知识和信息;在健康信息获取渠道中,调查对象最为常用的途径为通过医疗专业人员获取,占比高达86.3%,其次是通过电视、家属或亲戚获取健康知识和信息,占比分别为55.9%和54.7%。

表2 变量的特征描述(n=812;%)

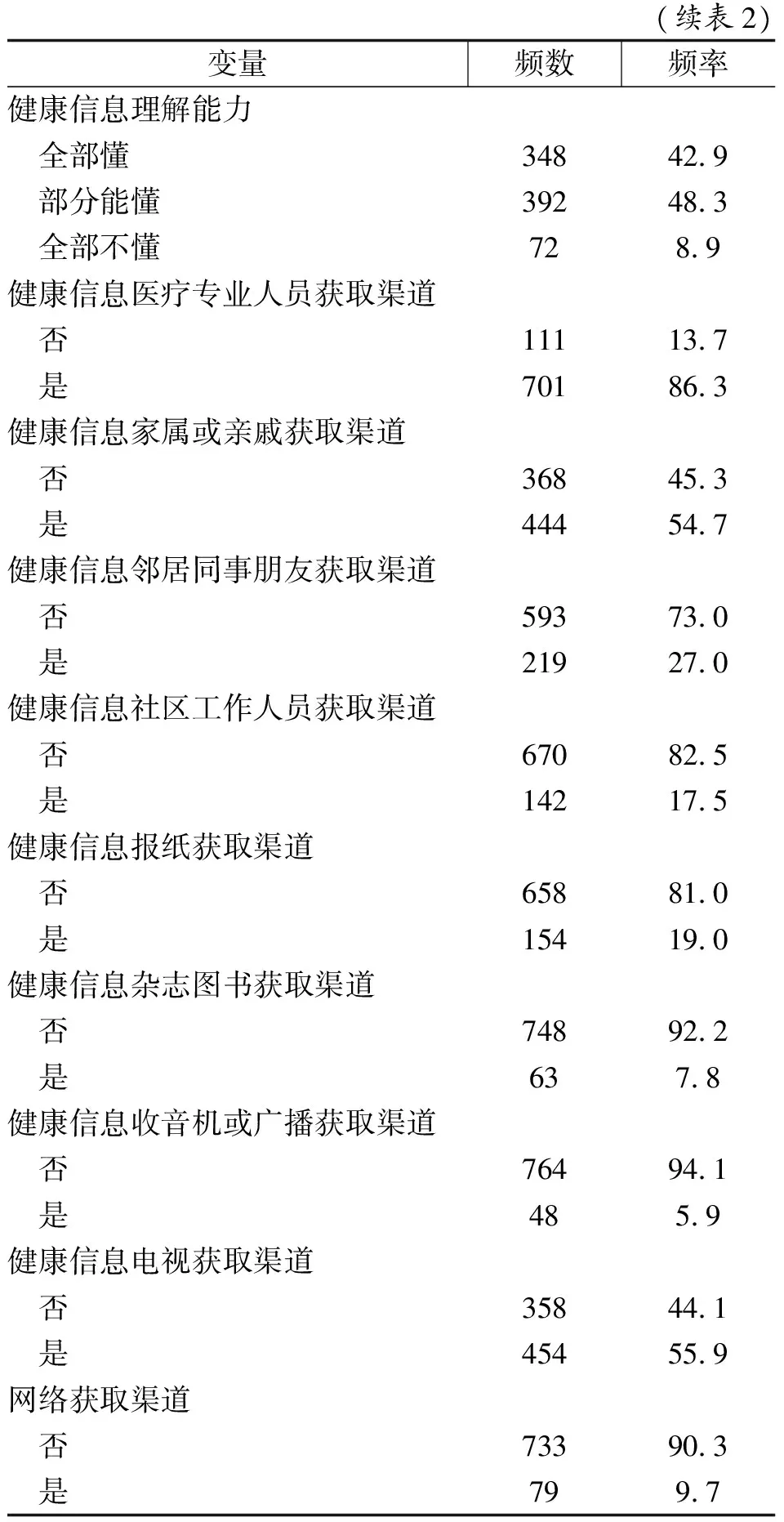

(续表2)变量频数频率健康信息理解能力 全部懂34842.9 部分能懂39248.3 全部不懂728.9健康信息医疗专业人员获取渠道 否11113.7 是70186.3健康信息家属或亲戚获取渠道 否36845.3 是44454.7健康信息邻居同事朋友获取渠道 否59373.0 是21927.0健康信息社区工作人员获取渠道 否67082.5 是14217.5健康信息报纸获取渠道 否65881.0 是15419.0健康信息杂志图书获取渠道 否74892.2 是637.8健康信息收音机或广播获取渠道 否76494.1 是485.9健康信息电视获取渠道 否35844.1 是45455.9网络获取渠道 否73390.3 是799.7

4.2 城市老年人传染病防治素养的描述统计分析

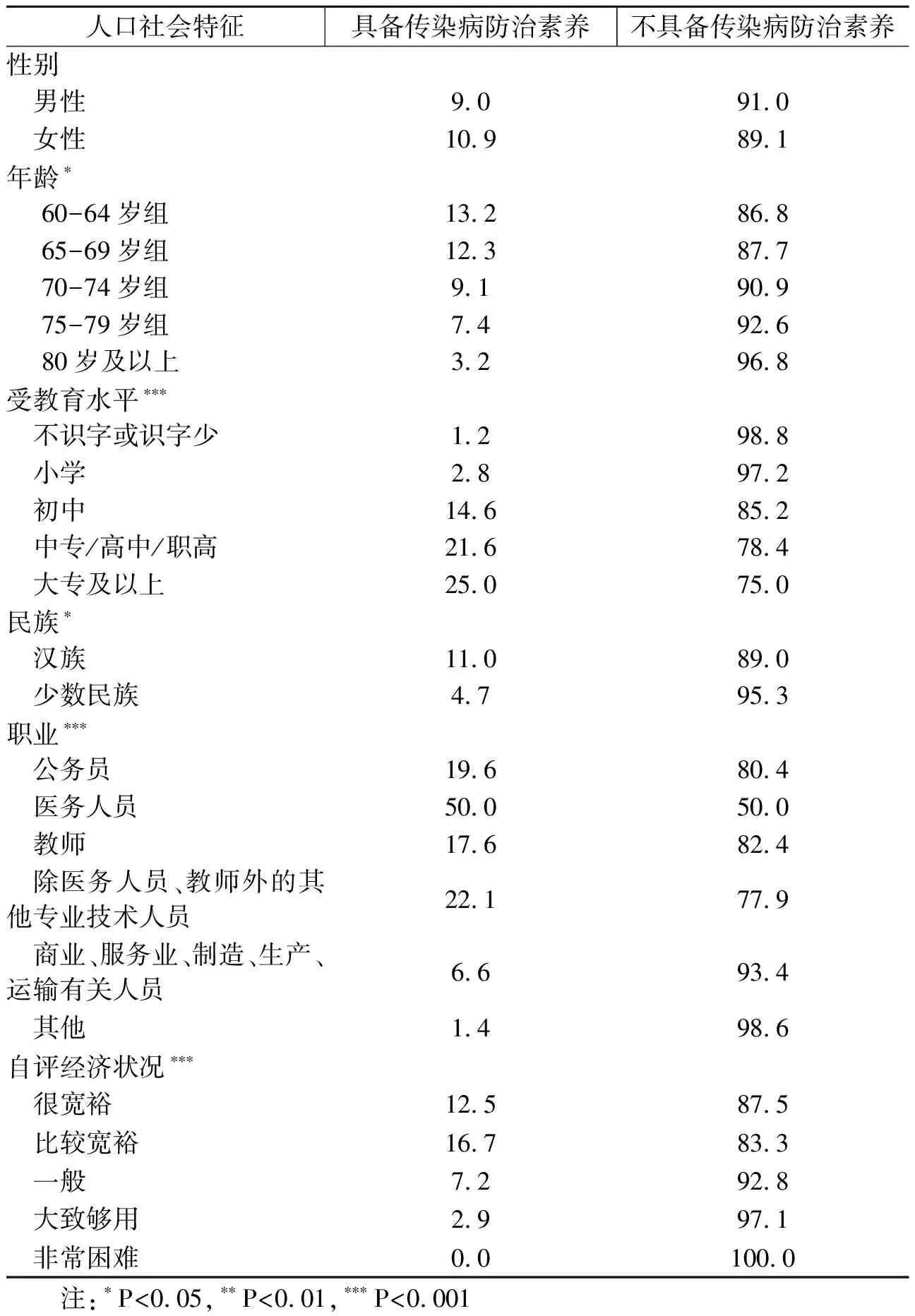

如表3所示,通过人口社会学特征与老年人传染病防治素养交叉分析发现,城市老年人传染病防治素养水平在年龄、受教育水平、民族、职业和自评经济状况之间表现出显著的统计学差异,而在性别上的统计学差异不显著。

表3 人口社会特征与老年人传染病防治素养具备率交叉分析(n=812;%)

具体地看,城市老年人传染病防治素养水平随着年龄的升高而下降,最低年龄组60-64岁城市老年人的传染病防治素养水平最高,为13.2%,而最高年龄组80岁及以上的老年人传染病防治素养水平最低,仅为3.2%;城市老年人传染病防治素养水平随受教育程度的升高而上升,文化水平越高,老年人的传染病防治素养水平越高,拥有大专及以上文化水平的城市老年人传染病防治素养水平最高,为25%,而不识字或识字少的以及小学文化的城市老年人,传染病防治素养水平分别仅为1.2%和2.8%;城市老年人传染病防治素养在民族之间的差异显著,汉族老年人传染病防治素养水平为11.0%,明显高于少数民族老年人的传染病防治素养水平4.7%;城市老年人传染病防治素养在不同职业之间的差异显著,其中医务人员传染病防治素养水平最高,为50.0%,其次是除医务人员、教师外的其他专业技术人员以及公务员和教师的传染病防治素养水平分别位居第2、第3和第4位,分别为22.1%、19.6%和17.6%,明显高于其他职业的老年人;随着自评经济状况的提高,城市老年人的传染病防治素养水平也逐渐升高,其中,经济非常困难的老年群体中,无人具备传染病防治素养。

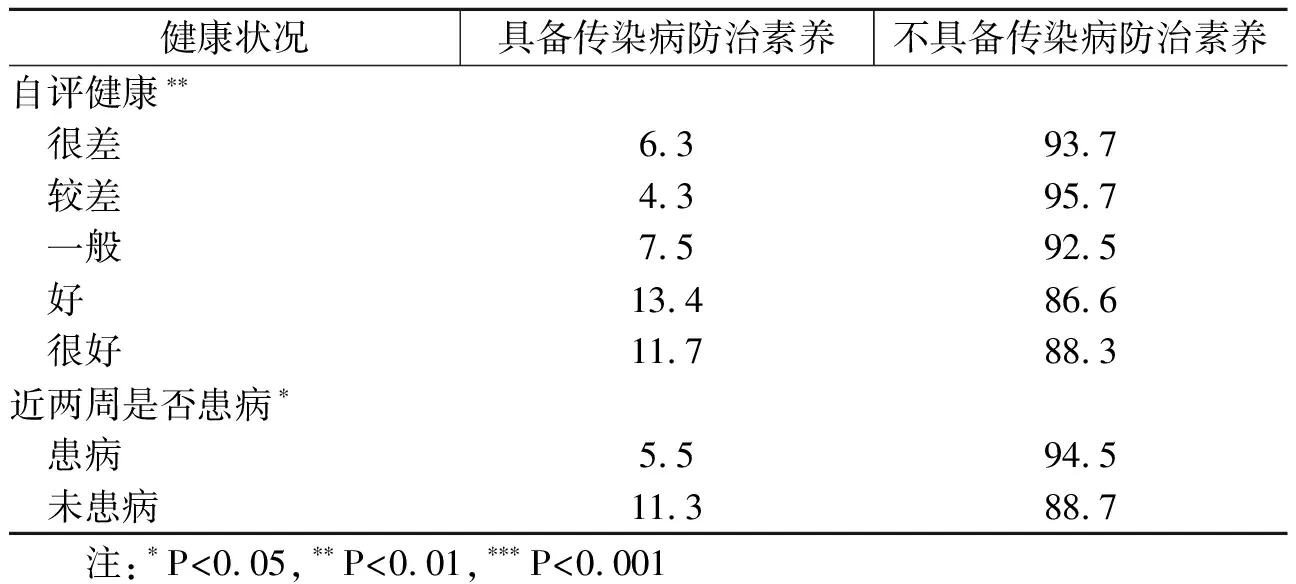

健康状况在本研究中主要包括自评健康状况与近两周是否患病两个变量。如表4所示,通过健康状况与老年人传染病防治素养交叉分析发现,城市老年人传染病防治素养水平在自评健康状况上具有显著的统计学差异,自评健康状况一般、好和很好的城市老年人传染病防治素养水平分别为7.5%、13.4%和11.7%,皆比自评健康状况很差和较差的城市老年人传染病防治素养高。近两周未患病的城市老年人传染病防治素养水平更高,有11.3%的人具备传染病防治素养,而近两周患病的老年人中,则只有5.5%的人具备传染病防治素养。

表4 健康状况与老年人传染病防治素养具备率交叉分析(n=812;%)

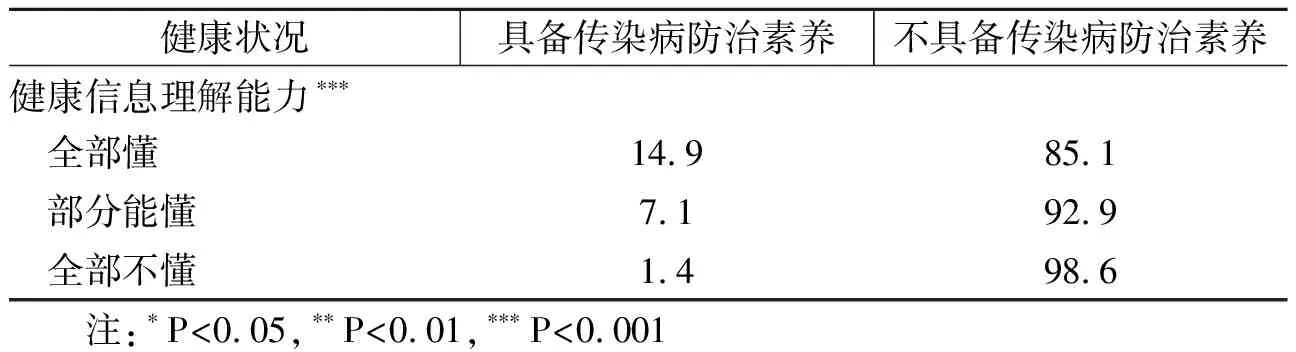

如表5所示,城市老年人传染病防治素养在健康信息理解能力上表现出明显的统计学差异。随着健康信息理解能力的增强,老年人传染病防治素养水平逐渐升高。其中,能够全面理解健康信息的城市老年人传染病防治素养水平最高,为14.9%,而对健康信息完全不能理解的城市老年人传染病防治素养水平最低,仅为1.4%。

表5 健康信息理解能力与老年人传染病防治素养具备率交叉分析(n=812;%)

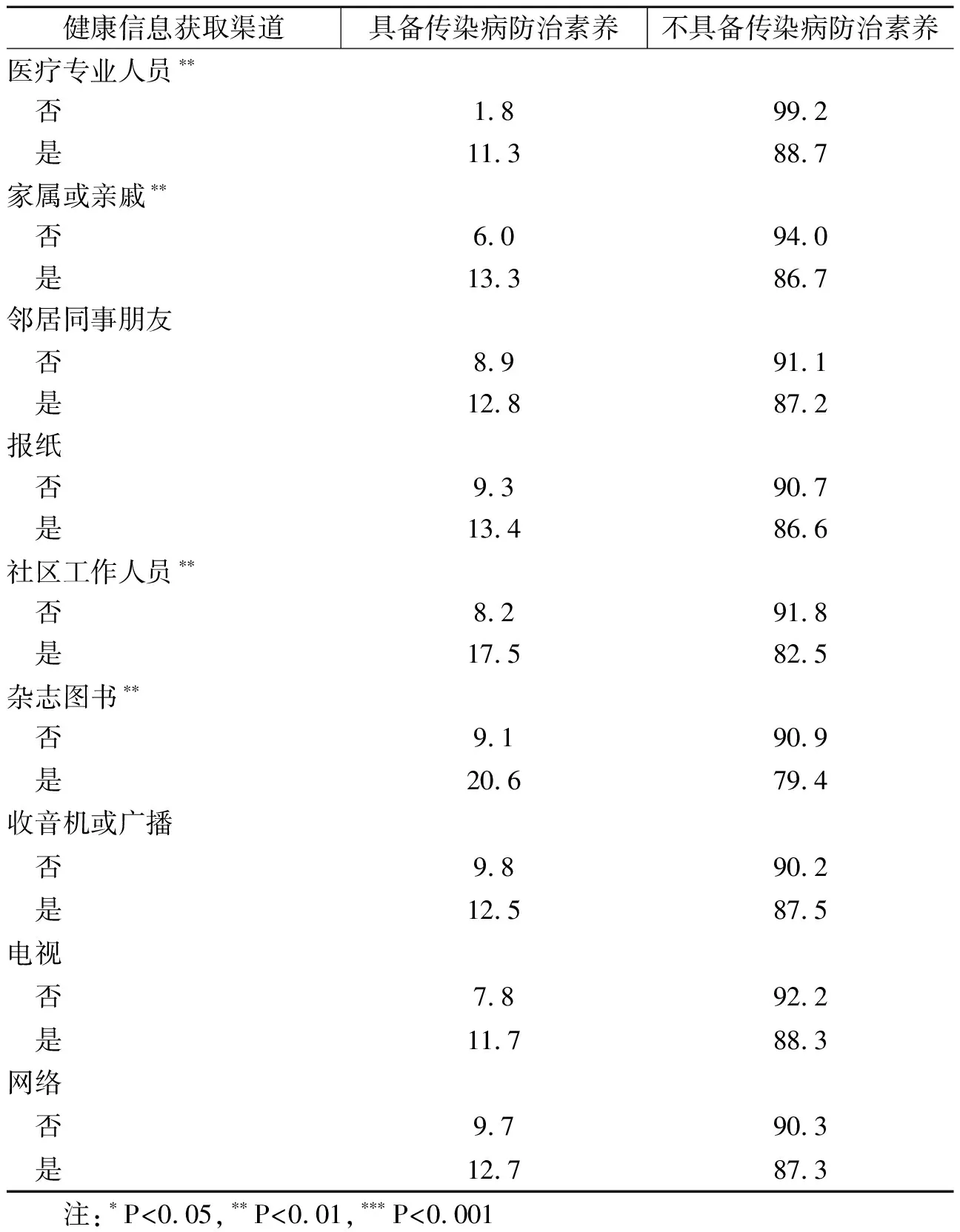

表6的健康信息获取渠道与城市老年人传染病防治素养交叉分析显示,城市老年人传染病防治素养在医疗专业人员、家属或亲戚、社区工作人员、杂志图书等健康信息获取渠道之间表现出显著的统计学差异,而在邻居同事朋友、报纸、收音机或广播、电视和网络等健康信息获取渠道之间的统计学差异不显著。

表6 健康信息获取途径与老年人传染病防治素养具备率交叉分析(n=812;%)

具体地看,将杂志图书作为健康信息获取渠道的城市老年人传染病防治素养水平最高,为20.6%,传染病防治素养水平排在第2、第3和第4位的分别是将社区工作人员、家属或亲戚、医疗专业人员作为健康信息获取渠道的城市老年人,他们的水平依次是17.5%、13.3%和11.3%。

通过以上交叉分析和卡方检验显示,本文所选取和设置的18个自变量中,与城市老年人传染病防治素养在P<0.001水平上显著相关的变量一共有4个,包括受教育水平、职业、自评经济状况、健康信息理解能力;在P<0.01水平上显著相关的变量一共有5个,分别是自评健康状况、健康信息医疗专业人员获取渠道、健康信息家属或亲戚获取渠道、健康信息社区工作人员获取渠道、健康信息为杂志图书获取渠道;在P<0.05水平上显著相关的变量一共有3个,即:年龄、民族和近两周是否患病。

4.3 回归分析及结果

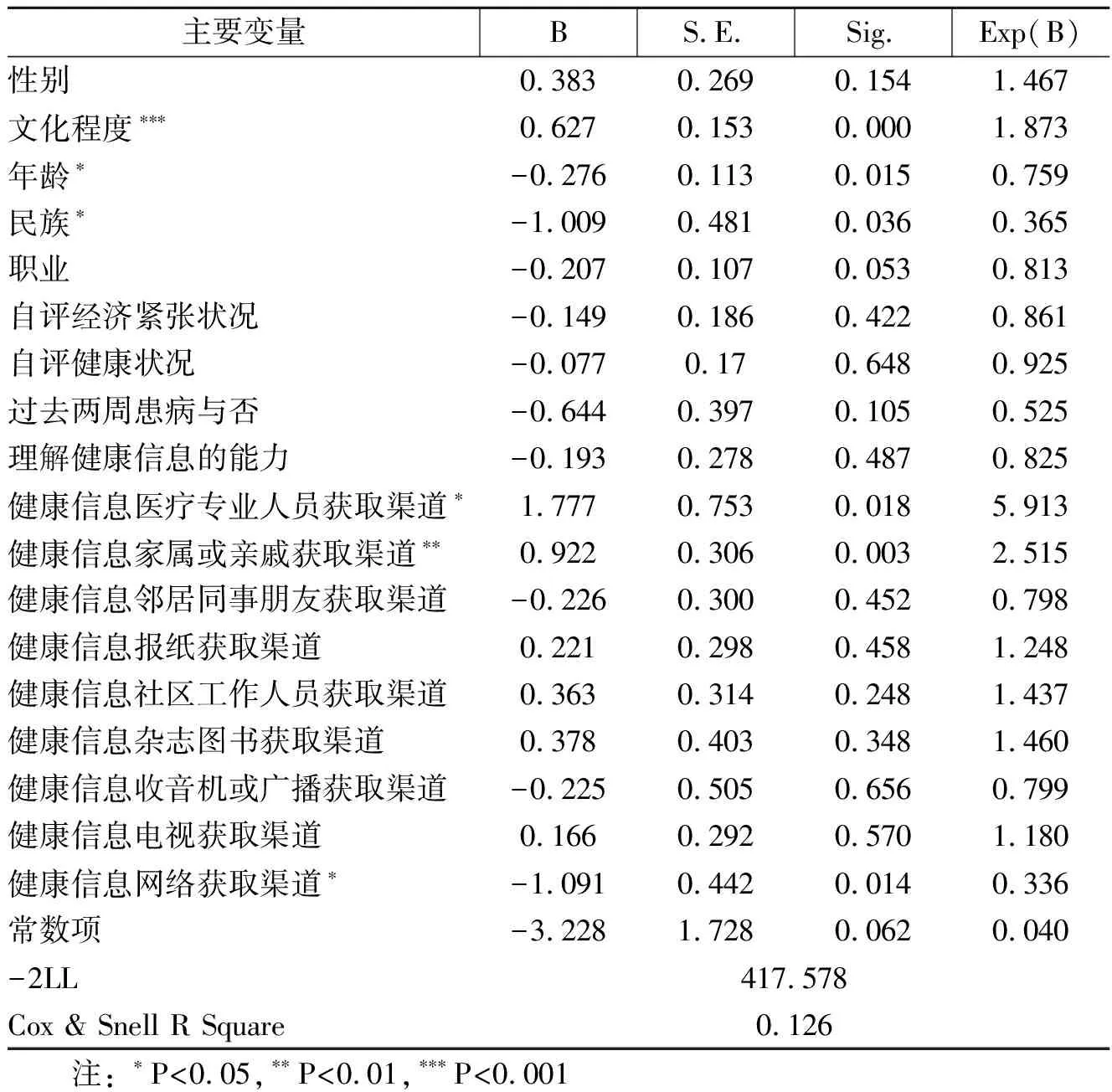

如表7所示,二元logistic回归分析发现,该模型的拟合度为12.6%,拟合度较好。在选定纳入的18个自变量中,受教育水平、年龄、民族、健康信息医疗专业人员获取渠道、健康信息家属或亲戚获取渠道、健康信息网络获取渠道等这6个变量显著影响城市老年人传染病防治素养。其中,受教育水平(B=0.627,P<0.001)、健康信息医疗专业人员获取渠道(B=1.777,P<0.05)、健康信息家属或亲戚获取渠道(B=0.922,P<0.01)等这3个变量正向影响城市老年人传染病防治素养,这说明城市老年人受教育水平越高,越是经常通过医疗专业人员、家属或亲戚等人际传播渠道获取健康信息,其传染病防治素养水平越高;而年龄(B=-0.276,P<0.05)、民族(B=-1.009,P<0.05)、健康信息网络获取渠道(B=-1.091,P<0.05)负向影响城市老年人传染病防治素养,这说明年龄大和少数民族的城市老年人,越是经常通过网络获取健康知识和信息,其传染病防治素养水平越低。

表7 回归分析结果

5 结论与讨论

通过对我国西部地区812位城市老年人传染病防治素养的抽样调查和研究分析发现,在西部地区,城市老年人的传染病防治素养水平为10%,这是一个较低的水平。年龄低、汉族、受教育水平高、通过医疗专业人员和家属或亲戚获取健康信息的城市老年人更可能具备充足的传染病防治素养,通过互联网获取健康信息的城市老年人更可能具备不充足的传染病防治素养。深层次看,人际健康传播是促进城市老年人传染病防治素养提升的积极因素,互联网健康传播是抑制老年人传染病防治素养提升的消极因素,这可能与互联网上的健康信息质量和用户对互联网的信任度有关。

城市老年人传染病防治素养水平具有显著的年龄差异,年龄越高,传染病防治素养水平越低,这与前期的一项研究具有一致性(刘清等,2019)。一般而言,随着老年人年龄增大,其记忆力逐渐衰退,自理能力和学习能力降低,自然会影响到他们对传染病防治知识、技能的学习、理解与实践,故此,高龄老年人的传染病防治素养水平普遍更低,高龄老年人是传染病防治素养教育和提升的重点人群。

城市老年人传染病防治素养水平具有显著的民族差异,汉族老年人传染病防治素养水平高于少数民族老年人,这验证了既有研究发现(Yang P et al.,2018)。一方面,这可能是由于少数民族和汉族居民的语言差异所致,语意差异会导致老年人在传染病防治信息和知识的获取上存在一定的障碍,理解上存在一定的偏差,如汉族健康教育工作者到少数民族地区进行口头健康教育与宣传时,少数民族居民会存在语言交流和理解障碍(赵淑英,2011);另一方面,少数民族老年人的社会经济状况普遍相对要差,相对缺乏传染病防治教育与干预所需的物质基础,对自身健康的重视程度也不如汉族居民,故此,少数民族老年人在传染病防治素养调查中呈现较低水平。

受教育水平是促进城市老年人传染病防治素养提升的增能性因素。受教育水平高的人往往学习、理解和分析能力较强,对传染病防治的相关信息、知识关注度更高,能更有效的接收、理解、筛选、掌握和运用不同的健康信息(刘潇潇等,2016;胡佳等,2020),并有效感知健康风险行为,故而,老年人受教育水平愈高,其传染病防治素养水平愈高,针对老年人群的传染病防治素养提升问题,可借鉴国际上有效的经验,提供简明通俗的传染病防治宣传教育材料,降低宣传教育材料的阅读难度(Broder J et al.,2018)。

人际健康传播是提升老年人传染病防治素养的积极因素,本研究发现,通过医疗专业人员、家属或亲戚等人际渠道获取健康信息对城市老年人传染病防治素养提升发挥显著的促进作用,这证实了前期研究发现(Vadaparampil ST et al.,2014;Shibata T et al.,2020)。国际上的一项研究发现认为,父母和医疗卫生工作人员在促进疫苗接种和其他传染病预防方面发挥着重要作用(Vadaparampil ST et al.,2014)。人际传播是指人与人之间进行的直接信息交流(田向阳等,2016),包括小组讨论、家庭传播、口语传播和人际传播等(胡春阳,2009)。在健康传播研究从聚焦治疗手段转向聚焦旨在改变个体行为的健康促进和疾病预防手段这一背景下,人际渠道在健康传播中的作用受到高度关注和重视(Morton,T.A et al.,2001)。人际传播与大众传播的组合网络,能将现代免疫思想、知识和技能进行创新扩散,进而导致民众态度和行为的改变(刘娟,2016)。医疗卫生工作人员处于医患人际交往中的中心地位,他们往往具备专业的医疗知识和权威性,在人际传播中发挥着意见领袖作用;家属或亲戚作为老年人最直接接触的群体,他们所提供和传播的健康信息和知识,往往更容易得到家里老人的信赖和遵从。更深层次来看,这或许与我国特定的社会转型时期相关。当前中国社会处在前现代、现代与后现代并存的交织阶段,与之对应的社会信任体系与机制尚未完全建立,这要求人们仍然需要通过传统社会的亲属和熟人关系及其信任机制获得有保障的、可靠的信息和资源(杜平,2019)。熟人社会中的亲密关系与人际信任优势同样也在健康传播的过程中起到明显作用,亲密熟人关系所承载的健康信息通常能取得较好的可信度。

在本研究中,互联网健康传播对城市老年人传染病防治素养的提升产生抑制作用,这与国际上的前期研究发现具有一致性(Berland G K et al.,2001;Kalichman SC et al.,2010;Stupiansky NW et al.,2010)。国际上的前期研究发现认为,虽然互联网上的健康信息覆盖面广,内容繁多,但质量参差不齐,信息的准确性不高,在许多健康网站上存在诸多不准确或误导性的信息,尤其是与传染病相关的信息,极易在网络上滋生出谣言等虚假新闻和信息,这让老年人很难找到准确的健康信息,如果老年人仅仅依靠互联网做出医疗决策,信息的不准确性或误导性会对他们的决策产生负面影响。进一步来看,这大概还与互联网信任有关。互联网提供的是一种虚拟社会和虚拟情境,这种虚拟平台和情境下的交流往往缺乏面对面沟通等有形要素,要想建立信任更为困难(Grabner-Kraeuter,2002)。同时,互联网信任比传统信任更为复杂,不利于用户社会信任水平的提升,加剧了社会的信任危机(Beldad et al.,2010),这是因为传统信任的对象往往是可接触的个人或组织,但在互联网情境下,人与人之间的关系受到技术的深刻影响,互联网技术以及技术背后的无形组织都成为信任的对象。故而,互联网本身存在的信任问题降低了其所承载和传播的健康信息的可信度,也阻碍了老年人传染病防治素养的提升。

结合详尽可能性模型和健康知识采纳模型进一步深入来看,网络健康传播对城市老年人传染病防治素养提升的抑制作用可能与互联网上的用户信任度有关。这两个理论模型认为,用户信任在其获取健康知识,实施健康行为的过程中发挥中介效应作用(Chaoguang H et al.,2017)。然而,现实生活中的互联网平台上存在大量的不准确或虚假信息,这必然影响到老年人用户的信任。根据上述理论模型观点,存在信息质量和用户信任问题的互联网健康传播,必然会制约和阻碍老年人对传染病防治相关信息的获取、理解和运用,进而影响到传染病防治素养的提升。

综合整体来看,Wister的健康素养影响因素模型在本研究中得到了较好的检验。Wister构建了健康素养影响因素模型(Wister A V et al.,2010;李月娥等,2017),研究了社会人口学、社会结构和健康信念等三类倾向特征,以及受教育水平、家庭医疗资源可获得性和社区医疗资源可及性等三个增能性因素对健康素养的影响。本文研究发现,年龄和民族对城市老年人的传染病防治素养产生显著影响,受教育水平、通过医疗专业人员以及家属或亲戚获取健康信息对老年人传染病防治素养提升发挥促进作用。这个研究发现中的年龄和民族变量与Wister健康素养影响模型中的倾向特征对应,受教育水平变量与增能因素对应,通过医疗专业人员、家属或亲戚获取健康信息,分别与社区医疗资源可及性、家庭医疗资源可获得性这两类增能性因素对应。由此可见,本文研究结论对Wister健康素养影响因素模型做出了很好的实证检验和理论回应。

综上所述,促进城市老年人健康素养提升的基本路径和机制主要有两个方面,一方面,提高城市老年人尤其是少数民族老年人的受教育水平;另一方面,开展基于社区、家庭和医院的人际健康传播。