年老必然力衰吗:基于GMM对老年人生活自理能力变化轨迹的研究

李琦

(中国中医药科技发展中心(国家中医药管理局人才交流中心),北京 100027)

1 问题的提出

健康长寿虽是生命状态的美好愿景,而伴随生活自理能力下降的“病苦老龄化”却是众多老年人晚年生活的真实写照,据2016年《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果》显示,失能、半失能老年人5年内增加近763万,总数已达4063万,即超过18.3%的老年人是失能或半失能者(民政部,2016)。因此,分析老年人各自的健康历史、社会特征等因素导致的生活自理能力变化趋势、及其呈现出的多样性、异质性和规律性,不仅可以为医疗保险、长期护理保险等公共卫生或社会福利政策的安排提供依据,也有助于提前识别不利因素,降低老年人生活自理能力下降的风险,从而为健康老龄化的总体战略做出提前部署。

以往对老年人生活自理能力变化趋势的研究集中在两个方面:一是宏观上对于某一国家或地区内老年人自理能力变化趋势的整体性分析和评价,二是微观上对于个体变化轨迹特征的探索和研判。首先聚焦宏观层面的研究,学术界形成了三种不同的观点:病态压缩理论认为社会经济发展和医疗技术进步极大地改善着人们的生活方式,推迟了残障及相关慢性病的发病时间,客观上缩短了残障生存期(Fries,1980;Tayloret al.,2011);病态扩张理论则认为,在患病年龄相对稳定的前提下,先进医疗技术的应用有助于延长人类寿命,而现实中高致病风险因素的增加又助推了慢性病患病率的攀升,高医疗水平与高患病率共同导致了残障期的延长(Gruenberg,1977;Waidmannet al.,1995);还有学者认为病态压缩与病态扩张两种趋势会同时存在并相互影响直至达到平衡状态,即动态均衡模式,寿命延长虽导致残障期的增加,但慢性病的发展速度和对生活质量的影响正在减缓(Manton,1982;Robine,2004)。本质上来看,三种观点虽各有侧重,但都从不同侧面反映出老年人生活自理能力衰退的趋势正在发生变化,然而,这类宏观层面的研究是将某一国家或地区等大范围内的老年人整合为一个群体,研究结论往往反映老年人整体的变化趋势和规律,无法推广至个体层面。由于老年人之间存在极大的个体差异,因此深入的研究必须考虑到这种个体差异性。

其次,微观层面的研究主要有两大类:一类是对老年人生活自理能力变化趋势的描述性分析,另一类是对生活自理能力影响因素的探究。其中针对前一类的描述性研究主要集中在两个细分领域:一是运用截面数据计算老年人的残障率或失能率,并基于不同社会人口学特征进行比较,反映出不同性别、不同年龄、不同地区老年人的生活自理能力水平存在显著差异(刘二鹏、张奇林,2019;姜向群、魏蒙,2015;周勇义、宋新明,2017;周律,2012;曾毅、冯秋石,2017)。二是运用追踪数据刻画老年人在年龄增长过程中生活自理能力变化的轨迹,并对这种轨迹进行分组比较和描述,例如有学者对26~70岁4123名荷兰人15年的身体机能变化趋势进行追踪,采用组基模型将生理功能轨迹分为5大类:稳定不受限(27%)、稳定轻度受限(54%)、轻度有限且实质性恶化(7%)、中度有限且渐进性改善(9%)和稳定重度受限(3%),说明成人队列中,个体生理功能的变化轨迹是不同的(Roothet al.,2016)。再如张文娟等采用中国老年健康长寿影响因素调查数据,利用组基轨迹模型分析中国老年人临终前生活自理能力的变化过程,拟合出完好型、快速发展型和缓慢下降型三种轨迹(张文娟、王东京,2020);类似的研究也证明了老年人生活自理能力变化趋势存在异质性(Peeterset al.,2013;Zachary et al.,2012;伍小兰、刘吉,2018)。

总体来看,截面数据的描述性分析虽然可以反映不同特征老年人生活自理能力的差异,但无法对个体连续性变化的轨迹进行刻画。而基于追踪数据进行的轨迹分析中,在研究对象与研究方法两方面存在局限:就研究对象来说,一部分集中于国内高龄老年人或临终前老年人(曾毅、冯秋石,2017;Zachary et al.,2012;张文娟、王东京,2020),一部分关注了国外全年龄段的成年人(Roothet al.,2016;Peeterset al.,2013)。由于生活自理能力的缺损通常发生在高龄阶段或生命临终前(Hirsch et al.,2012),因而这部分样本的研究结果不能代表所有老年人,同样地,老年阶段属于身体机能的下降阶段,针对成年人的研究结果亦不适用。从研究方法来看,由于老年人生活自理能力的变化速度不同,而部分研究中采用了根据年龄或性别直观分组比较的方法(曾毅、冯秋石,2017;Peeterset al.,2013),忽略了个体随时间变化的敏感性(Wickramaet al.,2013),可能导致分析结果存在偏差。增长混合模型(Growth Mixture Modeling,GMM)可以使用个体追踪数据,探索不同质个体的变化轨迹,从数据出发根据个体轨迹特征拟合出潜在的类别群体(Muthén,2004),该模型关注到了个体起始值与变化速率的不同,既可以反映个体间与个体内部不同时间段的差异性,又可以呈现个体变化的连续性与趋势性。由老年人生活自理能力变化趋势具有异质性的特征可知,增长混合模型更适用于该问题的研究。

微观层面另一类针对生活自理能力影响因素的研究主要分析了年龄、性别、身体健康或心理健康的影响。例如有学者对美国健康与退休研究(HRS)数据分析发现,年龄改变了慢性病的数量和身体机能之间的关系,年龄越大疾病数量越多,身体功能困难越大,无疾病的70岁参与者平均身体功能困难指数为0.89,一种至三种疾病患者身体功能困难指数分别上升到1.72,2.57,3.82(Stenholmet al.,2015),类似研究进一步证明了慢性病是致残的最危险因素(Hou et al.,2018)。另外,不同心理健康水平的影响也颇为明显,如对瑞典1153名老年人生活自理能力进行12年跟踪调查,通过线性混合模型评估心理健康与身体功能变化轨迹的关系,结果指出心理健康水平越高,身体功能下降率越低(Saadehet al.,2020)。这类研究虽然关注到了影响因素,但更侧重在控制人口学特征基础上,单独分析慢性病或心理健康因素的影响。事实上,身心是不可分割的整体,无论从医学上还是文化背景上来分析,身体健康与心理健康之间存在相互影响,相互作用的关系(Cheng,2014)。

本文采用中国老年人健康长寿影响因素调查数据(CLHLS),通过对微观个体层面追踪数据的分析来探索老年人生活自理能力的变化轨迹,并综合考察健康状况与变化轨迹的关系。首先,运用潜类别增长模型(Latent Class Growth Modeling,LCGM)和增长混合模型(GMM)探索老年人生活自理能力变化的潜在类别,选择出最适宜的类别数目;其次,对各潜类别组的变化趋势特征进行比较和分析;最后,运用多分类Logit模型分析身体与心理健康状况与潜类别结果之间的关系。

2 数据和方法

2.1 数据来源

采用中国老年人健康长寿影响因素调查数据(CLHLS)进行分析。该调查分别于1998年、2000年、2002年、2005年、2008年、2011年、2014年进行了7次追踪,覆盖23个省(自治区、直辖市),代表全国85%以上的人口。1998年与2000年着重对80岁以上高龄老人进行追踪,2002年及后续调查中加入了60~79岁中低龄老年人样本。本文目的在于探索60岁以上老年人晚年期间生活自理能力变化趋势,为此选取2002~2014年持续追踪了5次的1681个样本进行分析,其中女性882人,男性799人。研究对象仅保留了可持续追踪的存活样本,将死亡或失访对象排除在外,可直观反映生存者晚年生活自理能力的变化轨迹,避免受样本退出的影响。

2.2 变量测量

生活自理能力测量通常采用基本生活自理能力ADL(Activities of Daily Living)量表或工具性生活自理能力量表IADL(Instrumental Activities of Daily Living)。ADL量表衡量老年人在吃饭、穿衣、如厕、室内移动及洗澡等基本日常活动中的维持水平(Katzet al.,1963),IADL衡量老年人完成基本社会活动的能力,如做家务、购物、管理钱财、打电话、乘坐交通工具、按时吃药等(Lawton,1971)。相对于IADL随年龄的明显波动而言,ADL的缺损通常发生在临终前生命的最后阶段,甚至成为死亡的前兆(Hirsch et al.,2012)。在2002~2014年的追踪调查中,ADL缺损者往往因去世而退出追踪,可被持续追踪5次的样本,ADL始终稳定在较高水平,变化甚微,不能真实反映存活老年人生活自理能力的变化趋势,因此本研究选择IADL作为老年人生活自理能力的评价工具。CLHLS数据中IADL的测量包括串门、购物、做饭、洗衣、走1公里、提5公斤重物、连续蹲下站起3次以及乘坐交通工具共8项,均采用3级量表。独立完成计2分,需帮助计1分,无法完成计0分,各项目加总即为个体IADL得分,分值在0~16之间。

除对老年人IADL变化轨迹进行研究外,还重点分析老年人健康状况与IADL变化轨迹的关系。以往对健康状况的分析通常选用客观的身体健康或主观的自评健康指标,但事实上,身心是不可分割的整体,单一指标往往难以反映整体健康状况,本文综合使用客观指标与主观指标,从身体健康、心理健康与自评健康方面来反映整体健康状况。身体健康采用老年人60岁时是否患重病这一客观指标进行测量。心理健康也采用客观量表来测量,CLHLS中关于心理健康的测量有乐观、责任感、自我掌控能力和对老化的态度4个积极题项以及敏感性、孤独感、能力丧失感3个消极题项,均采用1~5进行评分。为保持评分一致性,首先对3个消极题项进行反向编码,进而将所有题项得分累加,计算出个体心理健康水平,取值在7~35分之间,分值越高表明心理健康水平越高。本组量表信度系数为0.639。自评健康的测量采用老年人自评健康这一主观指标,回答“很好”“好”“一般”的合并为“好”,“不好”与“很不好”的合并为“不好”。

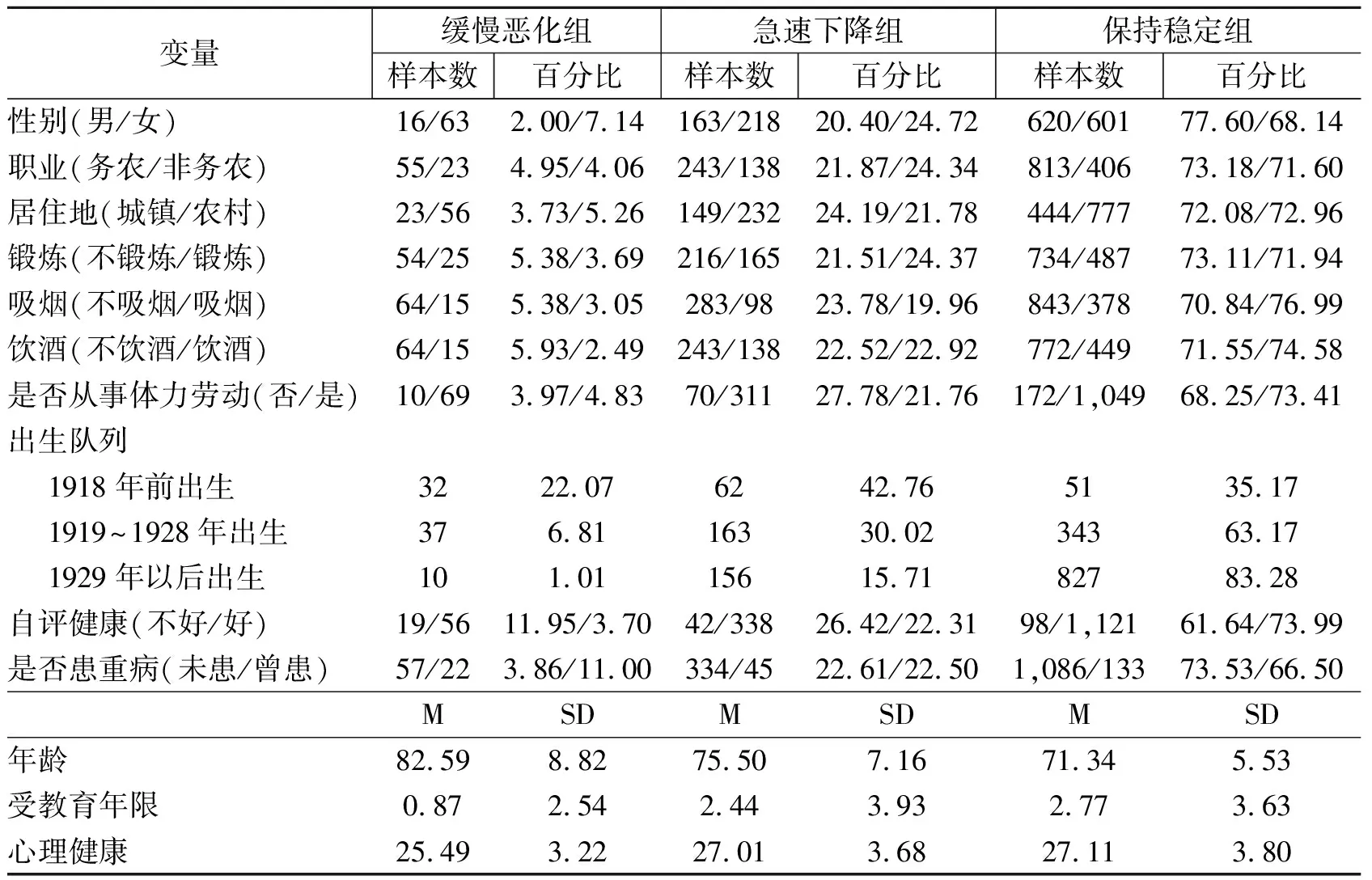

控制变量包括反映人口学特征的性别、年龄,反映社会经济地位的受教育年限和60岁之前的主要职业,60岁之前的职业分为务农和非务农两大类。另外,由于老年人健康状况或生活自理能力还可能受到出生时代背景、居住地社会背景以及生活行为方式的影响,因而本文还控制了样本的出生队列、居住地、是否锻炼、是否吸烟、是否饮酒、是否从事体力劳动等变量。相关变量的描述性统计结果见表4。

2.3 模型设定

本研究采用的模型包括潜类别增长模型(LCGM)、增长混合模型(GMM)和多分类Logit模型。潜类别增长模型是对传统的增长曲线模型与潜在类别模型的整合,它既可以反映个体发展变化的趋势又考虑到了群体的异质性,是处理群体异质性变化趋势的主要模型之一。增长曲线模型(Latent Growth Curve Models,LGCM)假设群体同质,即群体内所有个体具有相同的平均增长轨迹,进而以假定的潜在增长轨迹反映重复测量时的变化类型(Bollen,2006)。无条件的LGCM方程如下:

yit=αit+λitβit+εit

(1)

αi=μα+ξαi

(2)

βi=μβ+ξβi

(3)

i表示个体,t表示测量时间点,yit代表个体i在时间t的结果,αi为个体i的截距,即初始水平,βi为个体i变化轨迹的斜率,λit为t时间点的结果,εit为残差项,μα和μβ分别为截距和斜率的均值,ξαi和ξβi分别为截距和斜率均值对应的方差。LGCM模型通过截距因子均值μα反映平均初始水平,截距因子方差ξαi反映个体间平均水平的差异,斜率因子均值μβ反映平均增长速度,斜率因子方差ξβi反映个体间增长率的差异。

当个体间存在较大差异时,不能满足LGCM关于群体同质性的假设,需引入考虑群体异质性的潜类别模型(Latent Class Model,LCM)。LCM是根据个体在观测指标上的反应模式即不同的联合概率来进行参数估计的统计方法,内在逻辑就是根据个体在观测项目上的反应模式将其进行分类。由局部独立性假设可知,若类别内任意两观测指标之间的关系已被潜类别变量解释,则它们之间已没有关联。由于独立事件联合发生概率是单独发生概率的乘积,因此每个类别内部多个二分项目的联合概率为:

(4)

j为两点计分指标,c为潜类别变量,有k个水平,yi为个体i在指标j的两个选项y=1或y=0时的取值,当存在多个类别水平时,上式的扩展即为LCM表达式:

(5)

p(ci=k)为某类别组k占总体的概率,即潜类别概率。

将LCM和LGCM结合形成的模型既可以反映潜类别分组结果又可以反映个体变化趋势,即为潜类别增长模型(LCGM)和增长混合模型(GMM),LCGM和GMM可对样本进行潜类别分组的同时对每个类别组建立LGCM来刻画个体变化趋势,LCGM和GMM中包括反映初始差异和变化速度的随机截距和随机斜率因子变量,也包括将样本进行分类的类别变量。方程表达式如下:

LCGM:

(6)

αki=μακ

(7)

βκi=μβκ

(8)

GMM:

(9)

αki=μακ+ξαik

(10)

βκi=μβκ+ξβik

(11)

c为类别潜变量,共k个水平,p为类别概率,i为个体,t为测量时点,μαk和μβk为特定类别k中个体截距和斜率的均值,ξαik和ξβik为类别k中个体截距和斜率与均值的差异。对比可见,LCGM设定类别组内不存在方差变异,即ξαik=0,ξβik=0,类别组内所有个体具有相同的平均增长曲线,GMM则保留ξαik和ξβik,允许类别组内个体变化趋势存在异质性(王孟成、毕向阳,2018)。

通过LCGM和GMM可预测出老年人生活自理能力变化轨迹的潜在类别,由于该轨迹类别属于分类变量,因而对老年人健康状况与生活自理能力变化轨迹之间的关系采用多分类Logit模型进行分析,该模型常见于对类别数据的分析,故不再赘述。数据分析软件采用Mplus 8.0与Stata 15.0。

3 研究结果

3.1 变量的描述性统计

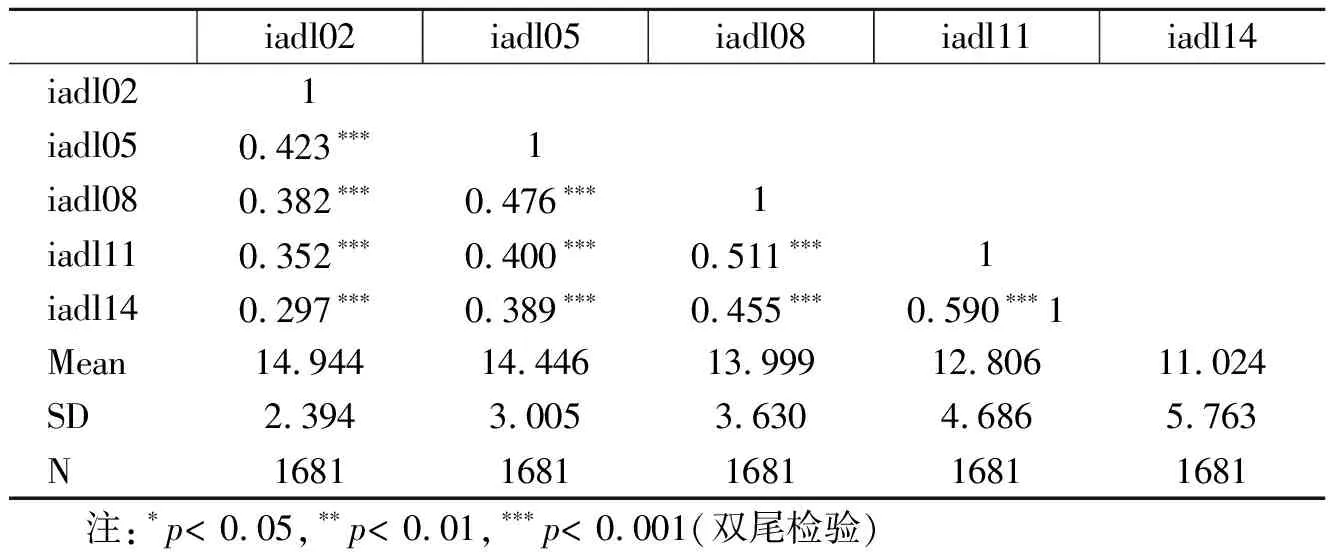

表1报告了2002~2014年5次追踪调研中老年人生活自理能力IADL的均值、标准差和相关系数。从表1中可看出,历次IADL均存在显著的正相关关系,适合进行变化轨迹的潜类别探索。

表1 5次IADL的描述统计及相关矩阵

3.2 增长混合模型分类结果

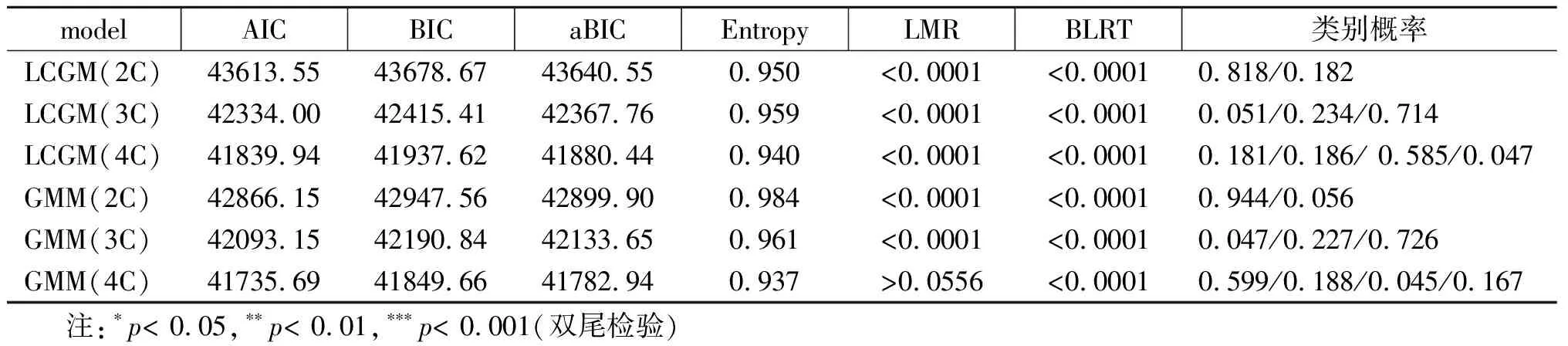

分别运用类别组内不存在个体差异的LCGM和允许类别组内个体间存在差异的GMM对老年人生活自理能力变化轨迹进行潜类别估计,表2报告了各模型的拟合结果。一般而言,潜变量建模遵循从单类别逐渐增加类别个数的原则,所用模型从LGCM到LCGM再到GMM,对个体间差异的假设逐步放宽。由于部分研究已证明高龄老年人生活自理能力变化趋势存在个体差异(张文娟等,2020;Zachary et al.,2012),理论上来说,针对更大年龄范围样本的潜类别探索不再适用单类别模型和假设群体同质的LGCM。因此,本文仅运用LCGM和GMM进行分析,二者均采用稳健极大似然估计法(MLR)进行参数估计。

对潜类别模型拟合的评价通常采用信息指标AIC、BIC和样本校正的aBIC,数值越小说明拟合效果越好,对于异质性群体的分类结果通常采用Entropy评价分类精确性,取值范围为0~1,越接近1说明分类越精确。有研究指出,Entropy≥0.8时,分类精确性超过90%(Karenet al.,2007)。基于Bootstrap的BLRT和LMR似然比检验用于比较k-1和k个类别模型的拟合差异,p值显著说明k个类别模型显著优于k-1个类别对应的模型。

表2中LCGM各类别的拟合指数提示,AIC、BIC和aBIC均随类别数目的增加而减小,LMR和BLRT均显著,难以判断最佳模型。比较Entropy取值,3类别时Entropy达到最大值0.959,优于2类别和4类别的取值,初步判断LCGM的3类别模型更好。但是LCGM假设类别内个体具有同质性,这一假设比较严格,相较而言,允许类别组内个体存在差异的GMM更符合现实。比较GMM各类别的拟合指数,类别数目越多,拟合指数越理想,当达到4类时,LMR不再显著,说明3类别模型更佳。再比较类别概率,3类别GMM的类别概率分布优于2类别。总体比较,3类别GMM的拟合指数、Entropy和类别概率结果更优,可作为最终模型,也就是说老年人生活自理能力变化轨迹可分为3类。

表2 探索性LCGM和GMM拟合结果比较

3.3 潜类别组特征分析

对3类别的GMM进行分析,表3报告了各类别组的类别概率、截距因子和斜率因子。由于GMM设定了跨类别等同,所以各类别的截距因子和斜率因子结果一致。总体来看,截距因子与斜率因子的相关系数为0.016(p=0.299),可见初始值与增长率之间没有显著关系,也就是说老年人生活自理能力的起始水平与后期变化速度之间并无关系。截距因子方差是0.515(p<0.001),表明各类别组内老年人个体之间生活自理能力的初始值存在差异。斜率因子方差为0.022(p<0.01),表明各个类别组内老年人个体之间生活自理能力的增长率也存在显著差异。

表3 不同组别的变化轨迹曲线参数估计结果

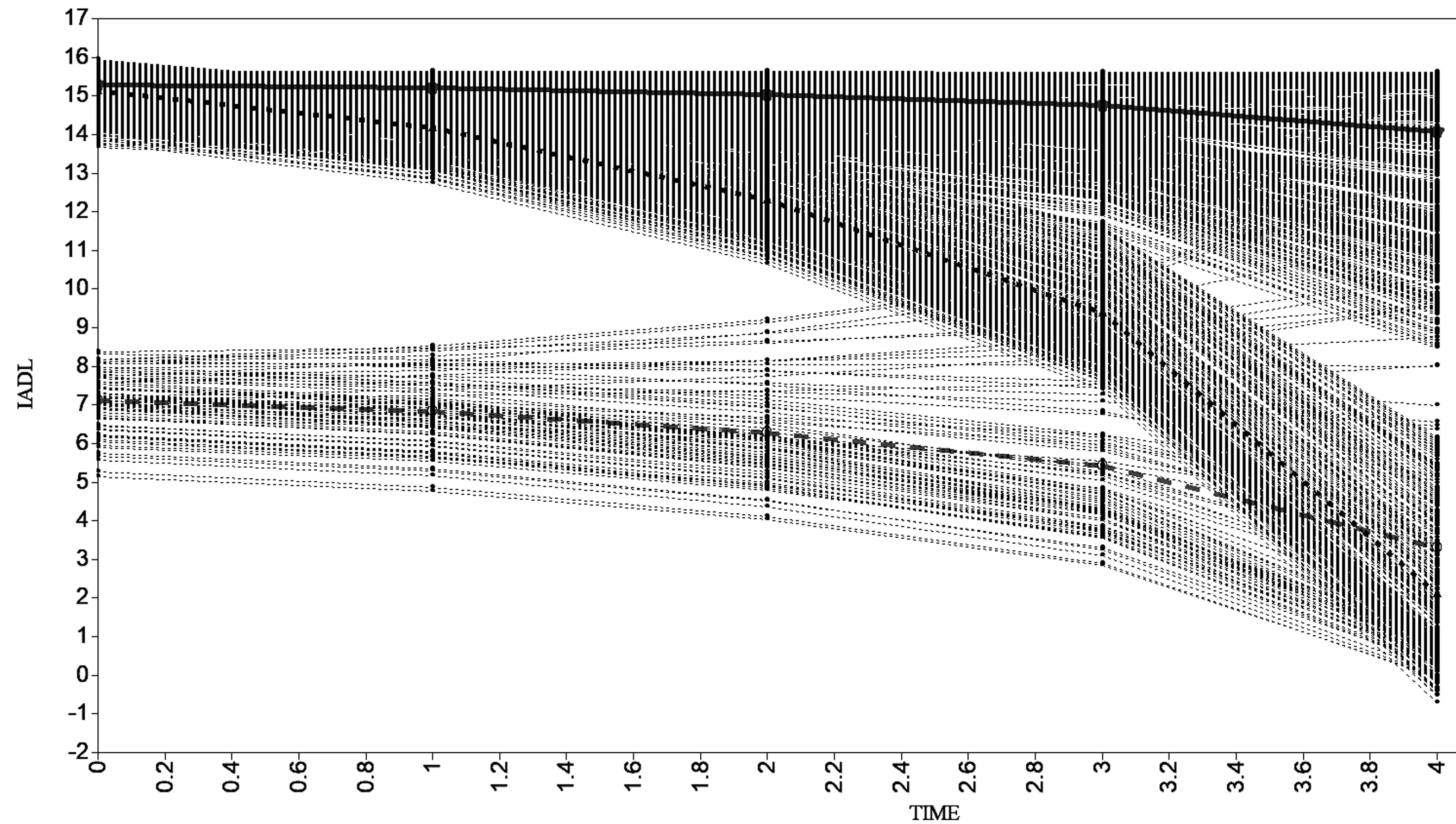

具体分析各类别组的变化趋势特征,如图1所示,粗线表示模型估计出的各类别组均值,细线代表模型估计的各类别组内的个体值。类别组1(左下方至右下方)老年人生活自理能力起始水平最低,随时间推移继续缓慢下降,命名为“缓慢恶化组”,共79人,占比4.7%。该组截距因子的均值为7.103(p<0.001),说明本组内老年人生活自理能力起始水平的均值为7.103,p<0.001说明组内个体间的初始值存在显著差异;斜率因子的均值为-0.276(p<0.001),说明该组内老年人生活自理能力呈负向变化,p<0.001证明变化速度存在个体差异。类别组2(左上方至右下方)老年人生活自理能力起始水平较高,随时间推移呈加速下降趋势,命名为“急速下降组”,共381人,占总体人数的22.7%。急速下降组截距因子和斜率因子的均值分别为15.126(p<0.001)和-0.941(p<0.001),说明该组内老年人生活自理能力初始水平均值为15.126,且随时间推移呈大幅的负向变化,初始水平和变化速度都存在个体差异。类别组3(左上方至右上方)老年人生活自理能力起始水平也较高,且随时间变化基本保持稳定,命名为“保持稳定组”,共1213人,占72.6%。保持稳定组内截距因子与斜率因子的均值分别是15.295(p<0.001)和-0.089(p<0.001),与另外两个组相比,该组老年人生活自理能力的初始水平是最高的,下降速度最缓慢,p<0.001说明了该组内个体间同样存在显著差异。

图1 各类别组估计均值和估计个体值

进一步对各类别组内人口特征、社会经济地位和健康状况等进行比较(如表4),以反映各类别组样本的分布状况及特征差异。总体上,缓慢恶化组占比为4.7%,急速下降组与保持稳定组分别占22.7%和72.6%。分性别来看,男性在缓慢恶化组、急速下降组与保持稳定组的比例分别为2.00%,20.40%,77.60%,女性对应的比例为7.14%,24.72%,68.14%,比较发现,反映生活自理能力低下的缓慢恶化组和急速下降组中女性占比更高。从职业、居住地以及不同生活方式在各类别组的分布来看,不同类别群体在各组的分布比例大致相当,而从事体力劳动的老年人在保持稳定组中的占比达73.41%,高出未从事体力劳动者5.2个百分点。从出生队列来看,1918年前出生队列中缓慢恶化组占比高达22.07%,保持稳定组仅占35.17%,1929年以后出生队列有83.28%的人进入了保持稳定组,说明越早出生的队列在缓慢恶化组的比例越高,而越晚出生的队列在保持稳定组的比例越高。从自评健康状况来看,自评健康不好的人中有11.95%属于缓慢恶化组,而自评健康好者中该类别组占比仅3.70%,说明与自评健康好的群体相比,自评健康差的群体其生活自理能力可能更差。从老年人健康历史状况来看,曾经患重病的老年人中有11.00%的人进入缓慢恶化组,66.50%进入保持稳定组,而未曾患重病的人进入缓慢恶化组的比例仅为3.86%,进入保持稳定组的比例高达73.53%,说明是否患重病与潜类别组结果有关。从连续变量的统计结果来看,年龄是生活自理能力变化的重要因素。缓慢恶化组内年龄均值为82.59,急速下降组和保持稳定组分别为75.50和71.34,结合图1各潜类别组的变化轨迹分析发现,2011年追踪调查时缓慢恶化组和急速下降组的生活自理能力水平都呈现出显著的下降。在教育程度方面,保持稳定组的平均受教育年限最高,达2.77年,急速下降组次之,缓慢恶化组仅为0.87年。心理健康水平方面,缓慢恶化组平均得分最低。

表4 各类别组描述统计结果

3.4 健康状况对老年人生活自理能力变化轨迹的影响

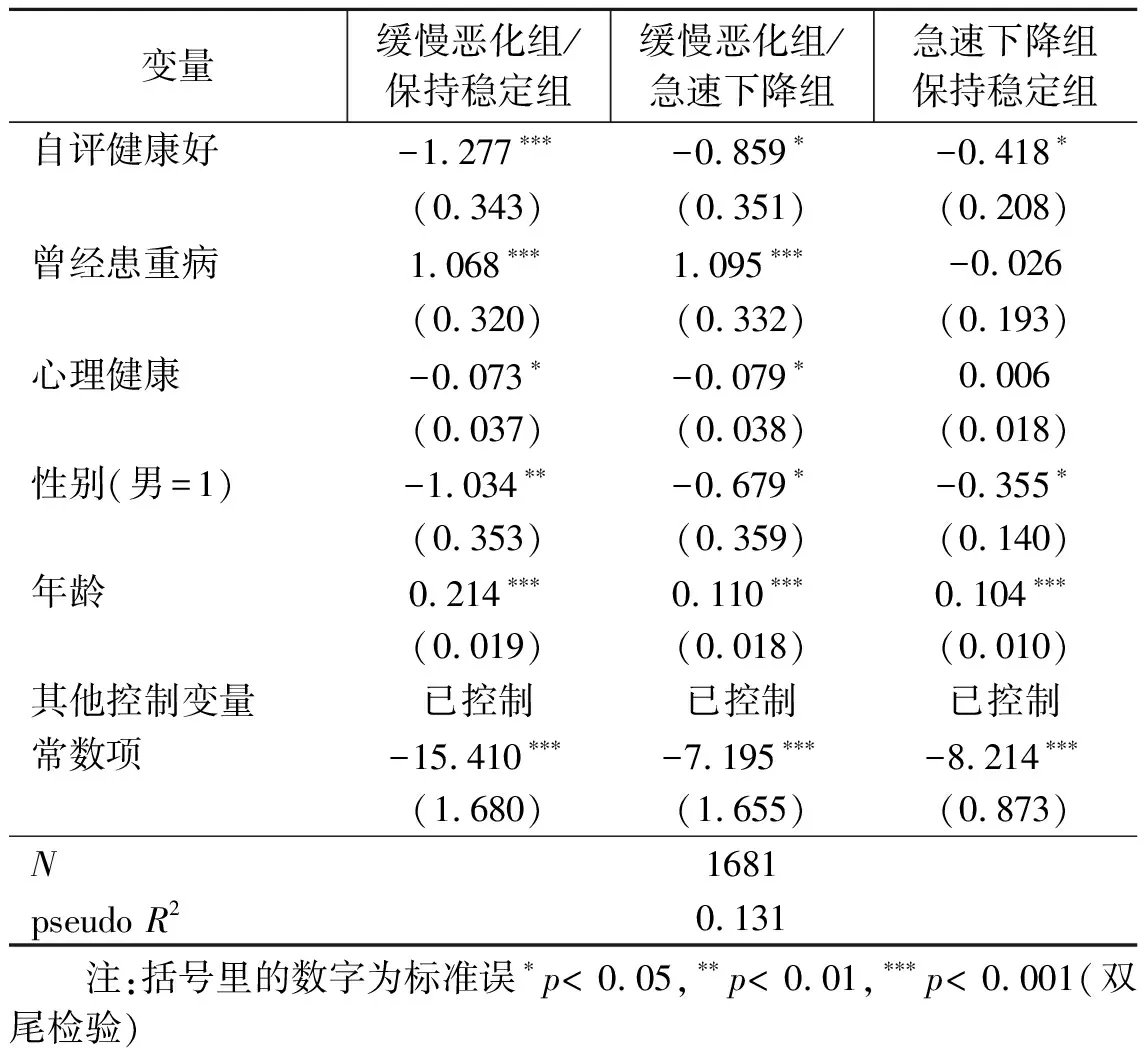

根据GMM估计结果划分出的3个潜类别组,采用多分类Logit模型分析老年人健康状况与生活自理能力变化轨迹之间的关系(如表5)。从控制变量的影响来看,人口特征中的性别和年龄与老年人生活自理能力的变化轨迹存在显著相关。具体来看,控制其他因素之后,相对于保持稳定组而言,老年男性进入生活自理能力缓慢恶化组的几率比女性低64.4%(exp-1.034),进入生活自理能力急速下降组的几率比女性低30%(exp-0.355),与急速下降组相比,老年男性进入缓慢恶化组的几率比女性低49%(exp-0.679),可见与男性相比,女性老年人生活自理能力更糟糕。从与年龄的关系来看,年龄每增加一岁,与保持稳定组相比,进入缓慢恶化组的几率增加23.8%(exp-0.214),进入急速下降组的几率增加10.9%(exp-0.104),以急速下降组作为参照组,年龄每增加一岁,进入缓慢恶化组的几率增加11.7%(exp-0.110)。这就说明,老年人年龄越大生活自理能力越差,已有研究也得出相似结论(张文娟、王东京,2020;伍小兰、刘吉,2018)。但随着年龄增加,进入缓慢恶化组的可能性大于进入急速下降组的可能性,说明随着年龄增长,老年人生活自理能力呈加速下降的趋势。在控制其他因素之后,老年人的受教育年限、职业、居住地、出生队列、是否从事体力劳动、是否锻炼、是否吸烟、是否饮酒等控制变量与生活自理能力的变化趋势没有显著关系。

表5 健康状况与潜类别分组的关系

分析老年人健康状况与生活自理能力变化轨迹间的关系。首先,老年人自评健康与生活自理能力的变化轨迹存在显著相关。具体来看,相对于保持稳定组来说,自评健康好的老年人进入缓慢恶化组的几率比自评健康差的老年人低72.1%(exp-1.277),进入急速下降组的几率比自评健康差的老年人低34.1%(exp-0.418),将急速下降组更换为参照组比较发现,自评健康好的老年人进入缓慢恶化组的几率比自评健康差的老年人低57.6%(exp-0.859),也就是说自评健康差的老年人其生活自理能力更可能继续恶化或持续下降。其次,从既往病史的影响来看,与保持稳定组比较,曾经患重病的老年人进入缓慢恶化组的几率是未患重病者的2.91(exp-1.068)倍,而患重病对是否进入急速下降组则没有显著影响;与进入急速下降组相比,曾经患重病者进入缓慢恶化组的几率是未患病者的2.99(exp-1.095)倍。概括来说,对所有人而言,曾经患重病都可能导致生活自理能力水平降低,也就是进入缓慢恶化组,但曾经患重病与是否进入急速下降组却无显著关系。最后,分析心理健康的影响,相较于保持稳定组来说,心理健康水平越高进入缓慢恶化组的可能越低,而心理健康水平与是否进入急速下降组则没有显著关系,对缓慢恶化组和急速下降组进行比较发现,心理健康水平越高,进入缓慢恶化组的几率越低。可见,与曾经患重病的影响相似,心理不健康会增加进入缓慢恶化组的几率,但与进入急速下降组无关。总体来看,自评健康状况、是否曾经患重病与心理健康水平都与老年人生活自理能力变化有关,身心不健康尤其会增加其进入缓慢恶化组的几率。

4 结论与启示

本研究分析了中国老年人生活自理能力的变化轨迹及其与健康状况之间的关系,得出如下结论:一方面,GMM将老年人生活自理能力的变化轨迹分为3个潜在类别组,这一结果与已有研究的相似之处在于都证明了老年人生活自理能力的变化趋势不同(Roothet al.,2016;张文娟、王东京,2020;Zachary et al.,2012;伍小兰、刘吉,2018)。但是本研究更详细地呈现了生活自理能力不同类别组的特征:缓慢恶化组表现为初始水平较低且随时间推移继续下降,他们的基期平均年龄在80岁以上,且受教育年限和身心健康水平最低;生活自理能力的起始水平较高但随年龄增长快速下降的为急速下降组,占比约22.7%,该组的年龄均值约75岁,受教育年限和心理健康水平都高于缓慢恶化组;其余72.6%的老年人生活自理能力始终稳定在较高水平,属于保持稳定组;三个潜类别组内个体生活自理能力的初始水平与变化速度均存在显著差异。另外,反映生活自理能力低下的缓慢恶化组和急速下降组中女性占比高于男性;务农与非务农两种不同职业的人在各类别组的分布大致相当。

另一方面,人口特征、健康状况与生活自理能力的潜类别分组结果之间存在显著相关关系。从性别来看,与男性相比,女性老年人更可能进入生活自理能力低下的缓慢恶化组或急速下降组,而且年龄增加也会引起生活自理能力的下降,这与以往研究结论基本一致(刘二鹏、张奇林,2019;姜向群、魏蒙,2015;张文娟、王东京,2020;Peeterset al.,2013)。本研究进一步指出,随着年龄增加,进入缓慢恶化组的几率大于进入急速下降组的几率,说明年龄增长导致老年人生活自理能力呈加速下降的趋势。从健康状况来看,自评健康越差的老年人更有可能进入缓慢恶化组或急速下降组;与未患重病者相比,曾经患重病与老年人是否进入急速下降组无关,但会使其进入缓慢恶化组的几率增加2倍之多;心理健康水平与是否进入急速下降组没有显著关系,但心理健康水平越高的老年人进入缓慢恶化组的几率越低。总之,随着年龄增长,老年人的生活自理能力呈现出加速下降的趋势,曾经患重病或心理不健康都会大大增加其继续恶化的几率。

本研究的发现不仅有助于认识老年人生活自理能力变化趋势的内在规律特征,而且对于老龄化背景下的公共卫生、养老服务等政策安排具有一定启示意义:其一,要针对老年人生活自理能力呈现出的缓慢恶化组、急速下降组与保持稳定组三种潜在类别轨迹进行分类管理,差异化施策。缓慢恶化组为生活自理能力初始水平较低的高龄老年人,随着生活自理能力的继续恶化,他们对日常照护的需求增加,势必带来家庭经济或照护负担。通过发展长期护理保险制度,建立多渠道筹资机制,制定护理等级与支付标准,完善护理服务体系,可为失能、半失能老年人提供稳定的照护服务,实现老有所依,病有所护;急速下降组的老年人生活自理能力的起始水平较高,但可能因疾病或年龄增长导致短期内快速下降,针对这一急速变化产生的需求,要着重发挥医疗保障制度的作用。通过扩大医疗保险覆盖面,完善医保待遇调整机制,改革医保付费方式,推进商业保险机构承办大病保险等医保相关制度的落实,保障老年人在遭遇生活自理能力急速下降时可获得相应保障;保持稳定组老年人的生活自理能力始终保持在较高水平,对医疗保障与护理的需求较少,但他们须明确自己是维护健康的第一责任人,要自觉提高健康意识和健康管理能力,养成良好的健康生活习惯。

其二,虽然生活自理能力随年龄增长而下降是不可避免的趋势,但曾经患重病或心理健康方面的不足都可能导致这一趋势加速或恶化,因此尽早识别和预防重大疾病与心理问题尤为重要。具体而言,一是要及早识别重大疾病。2017年全国老龄办、民政部、卫计委等五部委联合发布了《关于制定和实施老年人照顾服务项目的意见》,提出为65岁以上老年人进行免费体检。但现实中部分地区尤其农村地区对老年人的免费体检基本流于形式,体检过程不规范,体检结果无反馈,未能及早发现和治疗病症。尽早识别和预防重大疾病,须真正落实老年人免费体检工作,提高老年人慢性病或重大疾病筛查的精准度。二是要加强对老年人慢性病的救治和管理。目前我国患有慢性病的老年人超过1.8亿(新浪网,2019),糖尿病、高血压、心血管疾病等慢性病症已成为引发重大疾病、影响老年人健康和生命的重要诱因。老年人可通过健康饮食、科学运动、戒烟限酒等健康行为和生活方式的改善来提高自身健康素养,通过积极预防来降低慢性病发生概率。针对确诊病症也要正确面对、科学干预,落实慢性病救治和管理的日常规范。三是要强化对心理疾病的认识和干预。根据《健康中国行动(2019-2030)》,我国居民抑郁症和焦虑障碍患病率分别达2.1%和4.98%。观念认识上,要提高心理健康意识,主动了解心理健康知识,正确认识焦虑障碍或抑郁等情绪问题,既不过分担心又不刻意逃避;行动方针上,要学习使用科学方法缓解压力,通过睡眠健康与科学运动来调节情绪,出现心理问题时及时求助专业治疗,关心理解老年人心理状况,减少歧视。

本研究还存在一定不足之处需继续探讨:首先,仅研究了2002~2014年间持续存活的样本,未涉及对死亡样本的分析,因而研究结果不一定适用于所有老年人。同时,存活样本可能本身健康素养较高,导致研究存在幸存者偏差问题;其次,尽管GMM作为一种敏感的、数据驱动的方法对研究对象进行潜在类别探索具有广泛的适用性,但本研究的GMM设定了跨类别等同,即各类别具有相等的截距因子和斜率因子,这一严格假定可能与样本真实状况之间存在差异。因此,未来的研究可进一步扩大样本选择范围,综合考虑到不同生存结果样本的特性,以进行更全面的分析。在模型设定上要更充分考虑到个体的异质性,逐步放宽模型设定条件或加入不同类型的协变量进行更充分的探讨。