视觉文化视域下《大唐中兴颂》石刻景观研究

李正庚 龙婵婵

(长沙理工大学设计艺术学院,湖南 长沙410114)

《大唐中兴颂》是元结撰写、颜真卿书刻的摩崖石刻作品,在湖湘文化史上具有重要地位。自宋代以来,《大唐中兴颂》就作为一种书法景观吸引了历代文人的关注。然而当前对《大唐中兴颂》的相关研究大多集中在书法艺术以及美学方面,从视觉文化视角下探讨《大唐中兴颂》何以能成为一种景观则研究较少。景观作为一种视觉观看,包含了诸多视觉文化因素。视觉文化从字面上是指双眼可见的文化现象和文化产物,而视觉文化研究是对其人为和自然形态的视觉产品和视觉现象进行视觉符号的阐释[1]4。因此,从视觉文化视角,以汉字图像性为契入点,研究《大唐中兴颂》颜体书法与石刻媒介、石刻文本与石刻地理空间关系,可从另一路径阐述《大唐中兴颂》景观形成机制,及在当代《大唐中兴颂》景观文化意义之所在。

1 文字书写与石刻景观

中国书法以汉字为书写对象,汉字是世界上最古老文字之一。关于汉字起源,许慎[2]《说文解字·序》云:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。及神农氏,结绳为治,而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察。”虽然许慎对汉字产生的历史叙述存在乖舛,但他也揭示了汉字的起源与图画、与自然万物之象存在密不可分的关系。汉字取法自然之象,汉字造字理论如“象形、会意、指事”“观物取象”“依物象形”等都蕴含着汉字对自然万物的抽象和提取,汉字向观者提供一个有关于世界之“象”的图像世界。正是在这点上,汉字与西方字母文字有明显的区别。西方字母文字纯粹记录口语的符号,而汉字却有独立于语言的图像意义。汉学家高本汉[3]在比较汉字和西方字母文字时指出:“在中国,所以构成文句的各个方块头的字体,并不是语音符号的组合,也非口语的纪录品,仅是习惯上代表观念的一种符号(conventional symbol)而已;至于那文章里的字句在古代是如何读法,今日又是如何读法,在中国人看来,都是次要的问题。一切文书载籍都是为两目之用,不是为口耳的治语的记录。文字有自己的生命,是一种独立的现象,与口语是分道扬镳的。”汉字虽然也记录语言,但汉字是以形见意,字形有其独立性,汉字字形即是以视觉把握的文字图像。中国古人对汉字图像性早有阐述,如张彦远[4]《历代名画记》中南朝颜光禄云:“图载之意有三:一曰图理,卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也。”赵宪章[5]据此认为:“颜氏在这里首先认定汉字是一种图像,而且称之为‘字像’,且认为字像以‘识’的方式承载意义。”而王婉婉[6]又对此进一步深化:“字像是对汉字之‘形’的凸显,亦是对汉字音、义的剥离,同时认为融汇音、义的汉字可以用诵读、释解来进行认知,那么剥离音、义的字像则只能借助视看来接纳,它凸显了汉字作为表征符号的形式意义,同时也强化了视觉在这一符号认知过程中的重要地位,使得‘识字’之‘识’体现出‘识图’之‘识’大体相同的认知路径与审美性征。”汉字作为审美对象时往往以“书像”形式存在,“书像”是“字像”之视觉艺术呈现形式。

文字是社会信息传播的视觉符号系统,汉字作为一种视觉符号系统,本身具有的符号性和图像性使得汉字除了表意功能以外还具有审美性。当文字作为一个审美对象时,其视觉图像所带来的视觉审美性也就具有了观赏性,使观者能从中获得相应审美体验。中国汉字书写能成为一种书法艺术,其内在原因正在于此。然而中国书法虽然以汉字为书写对象,汉字却只是书法艺术的形式表征所在,书法视觉图像有其自身的含义。因此,使书法艺术具有观赏性的是书像,它是书迹本身的图像表意——书像之意,即“书意”。“书意”源自书像本身而不是字像所指称的意义,这个“书意”是凝练了书家个人对语言、文字、历史哲学、美学等独特的理解,故在观看的时候往往忽略其字像的识读和及其所指,视觉注意往往转移到书迹本身[6],作为文字之书写造像,书法所表达的东西超过了自身所是,书像具有了产生形象的能力或者说是潜力。

在中国文字书写媒介中,石刻占有特别重要的地位,在中国古代社会,石刻被视为一种大众传播媒介,石刻不仅是一种特别的视觉展示方式,是游历和观览的对象,而且还是一种特殊的文本展示方式,是供人解读和诠释的对象[7]。自秦汉以来,石刻一直都是记功纪事和显示权威的视觉文本媒介,具有威严性、经典性和正统性,因此对其地理位置有特殊考虑,书写者也往往是当时高手名家。石刻媒介属性使得石刻书写必定呈现出端正庄重的视觉效果,给予观者崇高的视觉感官体验。有学者[8]认为:“景观本身就是文本,其体现方式为:文艺作品往往会再现物质意义上的风景。”文字书写是将记忆中的、不可见的变成可见的书写图像存在。汉字的视觉呈现总是要借助一定的视觉媒介,文字书写在一定的视觉媒介上时,文字的图像性和文本含义都会使视觉媒介成为一种视觉场景。当石刻文字书写被当做一种书法艺术观赏时,不仅让人看到各种内容的文本,而且让我们欣赏到字迹与材料融合而产生的丰富多样的视觉之美,石刻媒介于是便具有了景观的意义。

2 《大唐中兴颂》文本、书法字体与石刻景观

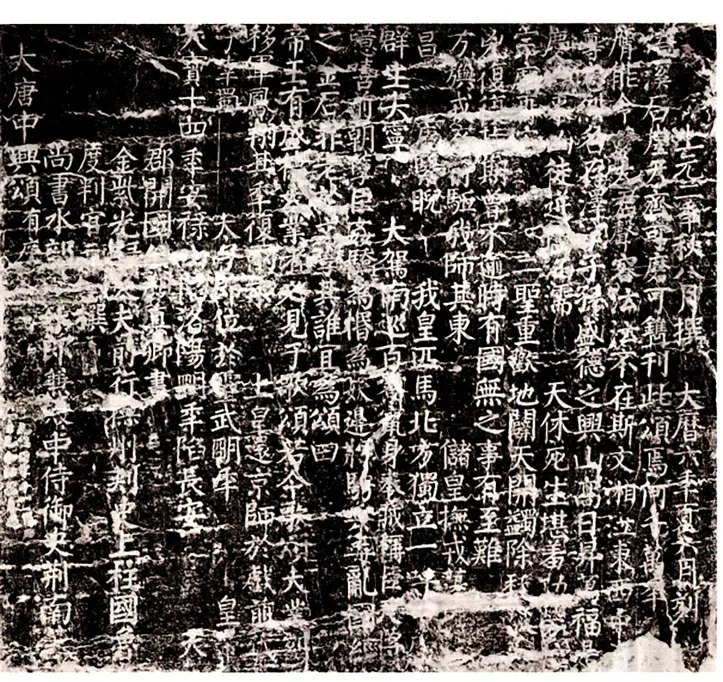

《大唐中兴颂》能成为一种文化景观,是文本和书法两者互动建构而成。《大唐中兴颂》文本书写的是政治主题,其文本内容是再现平复安史之乱场面、赞颂大唐中兴功绩。元结是唐代古文运动即文学革新先行者,又是平定“安史之乱”的中兴功臣。此颂是元结有代表性、为人传诵的得意作品,可以说是他文学革新典范之作。据记载北宋初年,《大唐中兴颂》就被选入《唐文粹》;南宋末年又被编入《文章轨范》,稳居当时文学经典地位。从其文献形式来看,颂诗为四言体,四字一句,三句一韵。不追求平仄相错,不讲究对仗,平铺直叙,不用典故。颂诗最后两句:“湘江东西,中直浯溪,石崖天齐。可磨可镌,刊此重焉,何千万年!”[9]能看出元结想通过《大唐中兴颂》书写刊刻,借助浯溪石刻将文化历史永久流传下去。颜真卿《大唐中兴颂》楷书字形巨大,字径大约在20 cm,点画厚实圆满,字形宽阔,向四周扩张,外密中疏,左右对称,捺画重拙含蓄,呈现浑圆庄重艺术特色(图1)。颜真卿一生书碑较多,但其楷书宏伟气象却没有超过此摩崖石刻。黄庭坚将《瘗鹤铭》与《大唐中兴颂》进行相提并论,并且称“大字无过《瘗鹤铭》,晚有名崖中兴颂”[11]。清代王澍在《虚舟题跋》中写到:“颜鲁公书,大者无过《中兴颂》,小者无过《麻姑坛》。然大小虽殊,精神结构无毫发异。熟玩久之,知《中兴》非大,《麻姑》非小,则于颜书思过半矣。[12]”《大唐中兴颂》石刻整体充实茂密,字与字之间行距缩小,借助山崖水滨自然地势,给予观者“有营平之苍雄”[13]视觉感受。

图1 《大唐中兴颂》[10]

元结颂文文本里详细描写平复安史之乱场面,有“匹马北方、百僚窜身、戎卒前驱”等一系列动态图像的描写,再配以颜真卿所镌刻的文字,组成复合图像,形成了庄重严肃、高昂张扬情感氛围。欧阳修[14]161在其《集古录跋尾》中赞叹此石刻“书字尤奇伟而文辞古雅”。许永在《浯溪颜元祠堂记》说到“次山之文,无虑数万言,而《中兴颂》独传天下,亦鲁公字画有助焉耳。由是言之,字画必资忠义而后显,而文章必托字画而后传,其势然也”[15]。元结“文”与颜真卿“字”相辅相成,使石刻形式元素合为一体,诉诸视觉审美情感,元代郝经[16]《陵川集》云:“书至于颜鲁公,鲁公之书又至于《中兴颂》,故为书家规矩准绳之大匠。”明代王世贞[17]在其《弇州山人稿》中称赞“字画方正平稳,不露筋骨,当是鲁公法书第一”。直接将这一作品定位为书家规矩准绳。清代杨守敬[18]《学书迩言》中认为“中兴颂雄伟奇特,自足笼罩一代”(图2)。《大唐中兴颂》书法自宋后受到历代文人雅士的推崇,于是在识读文本时,文字书写的“形式符号上升到修辞语言层次而转化成修辞符号,而修辞符号也具有双重性:单一的修辞术和整体的修辞设置”[1]289。换言之,文本内容与形式两者用修辞手法营造一种“拟像”,让观者通过想象来营造视觉感。视觉文本里所描写的这个景象蕴含了人的情感和思考,因此进入到了意境层面,也就是到了审美层面。颜真卿楷书气势浩大、雄浑刚健,其风格特点与摩崖石刻相适配,文本、书法和石刻地理环境的结合,使石刻观赏性、景观性得到了极大提升。

图2 《大唐中兴颂》局部[19]

3 颜真卿人物形象与《大唐中兴颂》石刻景观

刘熙载[20]在《艺概》中说道:“书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”在中国文人的心中,书法与书写者的精神道德品质联系在一起,认为书法能够反映书家的主体精神形象。颜真卿对后代的影响,不惟其书法艺术,更与其人品有极大关系。颜真卿经历安史之乱,其家族为国家统一牺牲数人。作为当时的重臣,颜真卿本人也为维护唐帝国的统一而被叛军所杀。颜真卿的这种忠贞、刚正的人格魅力、道德情怀被宋人重新加以解读和发挥,自宋代开始,颜真卿在中国书法史上的地位逐渐与书圣王羲之相媲美。颜真卿书法被视为颜真卿人格形象的具体表征,通过颜真卿书法,观者即可直观感受到颜真卿高尚的道德情操。欧阳修[14]176-177在《集古录跋尾》中曰“鲁公忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人”,认为颜真卿的字与其性格特点有密切联系,颜真卿忠义的性格特点是其字画刚劲独立和挺然奇伟原因。因此,《大唐中兴颂》是观者获得颜真卿形象的一个很重要途径,观者可以通过驻足和凝视,超越字像本身更多地达到其深层审美机制,即把握颜真卿正直忠烈视觉形象。

自宋代开始,《大唐中兴颂》深厚人文意蕴景观引来书法名家及书法爱好者观仰。宋太祖乾德中,左補阙王申知永州,舟经此地,有诗云:“湘川佳致有浯溪,元结雄文向此题。[21]”以“雄文”二字形容《大唐中兴颂》其文与其书。自此以后,诗人墨客慕名元结与颜真卿,途经永州,皆观碑读颂,抚摸石刻,打取拓本,题诗吟咏,络绎不绝。史载范成大[22]在从苏州赶往桂林任职途中,专程来寻观浯溪石刻,其《骖鸾录》云:“《中兴颂》在最大一壁,碑之上余石无几。所谓‘石崖天齐’者,说者谓或是天然整齐之义。碑旁岩石,皆唐以来名士题名,无间隙。”于是围绕《大唐中兴颂》而留下的石刻题咏又成为新的文本景观。南宋时将包括《大唐中兴颂》石刻在内的浯溪各种摩崖题刻编辑成书,即《浯溪集》。石刻转化成纸本文献,浯溪石刻景观影响日益扩散。以《大唐中兴颂》为中心的浯溪碑林引来无数文人雅士纷纷来瞻仰,文人墨客留下诗词石刻,从而形成了文人雅士寄情怀古的文化景观空间。

段炼[1]1认为:“天然的视觉景观能与人的思想和感情产生共鸣,从而被赋予人文内涵,例如人们以实用或审美的眼光去关照自然风景,并借景抒情或托物言志,于是这风景便不再天然,而是被赋予了人的主观意愿,被人格化了,于是在人的心目中转化为一种视觉文化现象,也就是说,人作为符号动物而将自然景观符号化了,更不用说社会景观或人文景观。”《大唐中兴颂》作为被人格化景观,在人们进行驻足和凝视时,颜真卿书法就变成了文本视觉符号,也可以说文字向图像和场景转化,在图像制造者和观望者之间,图像再现了景观,因此这个时候的景观变成了“蕴意的空间结构”[1]232。在这个结构里面,文本书写形式即书法是最外显的形式语言,也就是我们能够直接感知到的视觉图像。

《大唐中兴颂》整体视觉性是通过颜真卿书法奠定形式美,再通过修辞和审美结构层次,让视觉符号超越形式这单一的结构层次,达到观念符号这一最高层次,这也就是图像符号中所蕴含和要传递的信息。《大唐中兴颂》摩崖碑刻将元结颂文与颜真卿书法结合起来,其文本内容与文献形式赋予其人文属性,而颜真卿书法所具有的人文精神,也将其所处空间改造为一个富有人文内涵的环境,带给观者不一样的文本阅读和视觉景观。观者品读《大唐中兴颂》,不仅是领略其石刻书法之美,在这个景观空间里,颜真卿书法所体现的坚贞正直、爱国品质无疑是吸引观者特别瞩目、留意之处,也正是在这一点上,《大唐中兴颂》石刻书法所呈现的颜真卿人物形象能给观者带来情感共鸣,景观成为观者对人物形象记忆之物。

4 结语

景观本身就是视觉审美过程对象,不同观者通过对景观的阅读可以获得不同的审美体验。英国学者伊恩·D·怀特[23]指出:“景观不仅是一种自然和人造景物的特定组合,任何一个景观不仅包括我们眼前见到的物体,还包括我们心中的想法。”在当代全球化社会,西方强势文化的输入使中国民族文化和艺术遭遇到了前所未有的危机,也对民族文化自信心提出了新的挑战。书法作为中国传统艺术门类之一,其内在精神是中国优秀传统文化品质。书法与汉字的关系、书法包含的民族审美心理,使得传统书法艺术在维系中华民族共同的民族情感上有其独特作用和意义。因此,作为承载民族文化记忆的人文景观,《大唐中兴颂》石刻书法所呈现的艺术美感、颜真卿人物形象凸显出来的集体主义和爱国主义,在引发和建构当代观者文化与审美心理认同、凝聚一个赖以共享和寄托的民族语言和精神空间方面,仍有非常重要的现实意义。