信任重塑、组织协同与公共性重构:社会组织参与应急管理的优化路径

杨秀勇

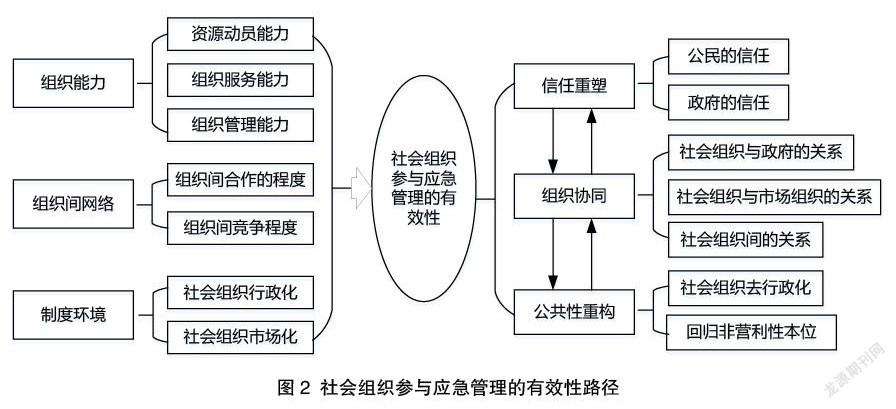

[摘 要]随着我国全面深化改革的持续推进,社会的多样性和风险性显著增高,应急管理主体成长和传统应急管理模式之间的张力日益凸显;有效整合社会资源,更好发挥社会组织在应急管理中的独特功能与优势,成为提高公共危机治理效能的必然选择。在现实层面,新冠肺炎疫情防控是当前社会组织参与应急管理实践的一个重要方面,可以作为检验社会组织参与应急管理效果的试金石。通过建构包含能力嵌入、关系嵌入和制度嵌入三个维度的综合性嵌入式治理分析框架,对公益慈善组织参与新冠肺炎疫情防控的有效性进行考察,可以发现,社会组织在参与应急管理方面存在信任缺失、协同不足、功能错位等问题,制约着社会组织在应急管理中功能的有效发挥。为提高社会组织参与应急管理的有效性,应以社会组织能力建设实现信任重塑;以社会网络关系优化实现组织协同;以外部制度环境优化实现社会组织公共性重构。

[关键词]社会组织;应急管理;嵌入式治理;疫情防控

[中图分类号]C916.1 [文献标识码] A [文章编号]1008-4479(2022)02-0094-11

一、研究背景与问题的提出

随着我国全面深化改革的持续推进,经济社会不断发展,社会的多样性和风险性显著增高,公共危机和突发事件频发,应急管理成为一个复杂的治理系统。越来越多的公共管理学者和实践者意识到政府只是应急管理中的主体之一,“事务越复杂,政府的局限性越明显,以至于不能仅仅依赖政府单独决策和提供有效的解决措施”[1]。党的十九大报告提出打造“共治共建共享的社会治理格局”,赋予了社会组织新的时代意义,使社会组织成为国家治理现代化的重要依托和应急管理现代化的重要推动力量。社会组织作为一种社会自治机制,决策是独立而分散的,可以对突发危机事件作出及时而有效的反应,渗透到应急管理的各个方面。因此,面对复杂性社会系统,政府必須与社会组织加强合作,发挥社会组织贴近社会、密切联系群众和多元灵活的优势。

通过梳理相关研究发现,学者已经意识到社会组织参与应急管理的必要性和必然性。例如,孔娜娜和王超兴认为以政府为单一主体的应急管理模式已经不能适应我国进入高风险社会的情景,培育和动员社会组织参与公共危机事件治理是建构风险防控体系、满足人们公共安全需求的必然选择。陶鹏和薛澜指出有效的社会资源整合和社会力量参与已经成为我国应急管理制度建设的紧迫任务。也有学者敏锐地察觉到社会组织参与应急管理具有明显优势,但这种优势发挥的前提是与政府进行良好的合作。可以看出,学者对社会组织参与应急管理必要性的认识基本达成一致,但对社会组织参与应急管理的有效路径缺乏深入研究,特别是缺乏对社会组织参与应急管理实践的现实考证。

2020年初爆发的新冠肺炎疫情,作为新中国成立以来防治难度最大的重大突发公共卫生事件,对国家应急管理能力现代化建设,特别是社会组织参与应急管理实践提出了重大考验,再现了社会组织参与应急管理实践的现实场景。社会组织以其独特的优势在新冠肺炎疫情防控中发挥了重要作用,但也暴露出社会组织参与应急管理有效性不足的共性问题。因此,社会组织参与应急管理实践有何阻滞?社会组织如何更好地参与应急管理实践?如何提升社会组织参与应急管理的有效性?基于这样的问题关切,我们通过考察W市红十字会等公益慈善组织参与新冠肺炎疫情防控的实践,系统总结社会组织参与应急管理实践中的行为表现,审视社会组织在参与应急管理实践中的短板和弱项,为完善中国特色应急管理体系,提高社会组织参与应急管理的有效性提供优化路径。

二、文献回顾与理论基础

(一)社会组织参与:应急管理的重要议题

社会组织参与应急管理具有鲜明的时代背景,既是由人类社会发展的历史进程决定的,也是由我国特殊的历史发展阶段决定的。首先,后工业社会具有参与和合作的时代背景。“高度复杂性和高度不确定性是在全球化、后工业化进程中呈现给我们的新的社会特征……合作是必然选择。”[2](p23)社会组织为我们提供了另一个想象的维度:如果这些组织能够在非营利和非市场导向的道路上前行,就是一种较好的参与治理方式[2](p34)。其次,我国正处于社会转型时期,公共危机事件频发。一方面,自然灾害事件高发。以2019年为例,全年自然灾害共造成1.3亿人次受灾,12.6万间房屋倒塌,909人因灾死亡或失踪,19256.9千公顷农作物受灾,直接经济损失达3270.9亿元[3]。另一方面,公共卫生事件增多,特别是重大疫情和食品药品管理难度明显加大。例如,近年来频繁发生的禽流感疫情和2019年底到2020年初爆发的新冠肺炎疫情等。再次,我国经济社会发展不均衡导致突发性事件高发。特别是在社会转型、经济发展不均衡、政府信任流失、自然环境恶化等因素的共同作用下,我国自然灾害和公共危机事件频发。最后,传统治理模式的失效。在高复杂性和高不确定性的后工业化进程中,国家治理的失效主要存在三种基本形态:制度性失效、结构性失效和政策性失效。结构性失效是以国家为中心的整体性治理结构的失效。制度性失效是某些规则或具体安排存在明显缺陷。政策性失效则更为具体,表现为具体治理措施的失效。制度性失效和政策性失效在全球化和后工业社会中已成为国家治理的常态。因此,面对各种危机的发生和传统治理模式的失效,亟须引入新的治理主体和治理机制来应对高复杂性和高不确定性的后工业社会给人类造成的各种挑战,社会组织以其独特的优势成为国家和政府的应然选择。

(二)社会组织参与何以可能:理论基础与现实可能

社会组织参与应急管理具有坚实的理论基础和充分的现实可能性。其中,公民社会理论、社会资本理论和网络治理理论为社会组织参与应急管理提供了重要理论依据和支撑。

其一,公民社会理论。该理论认为,公民社会是除国家与市场之外的所有民间关系和民间组织的总称,各种非国家或非政府所属的公民组织都是其构成要素,包括非政府组织、社团、公民志愿团体、利益团体、社区组织以及公民自发组织起来的其他民间组织。更为具体地说,公民社会是国家与家庭之间的中介性的社会组织,这些组织在同国家的关系上享有自主权并由社会成员自愿地结合而产生,推动了国家、市场和民间组织良性互动结构的形成。公民社会的成长使政府权力不断下移,促使政府向社会组织和市场主体分权,使社会组织在社会公共管理中的作用越来越重要,为社会组织参与应急管理提供了理论基础。

其二,社会资本理论。社会资本是“指社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,它们能够藉由通过促进合作行为来提高社会效率”[4](p216)。首先,社会信任和网络关系可以提供一项制度机制,促进集体需要的行动产生。其次,居民之间、居民与组织以及组织与组织之间的相互信任,可以形成合作的文化模板,降低组织合作成本。最后,社会资本拓宽了“我们”的集体认同,由信任构成的网络使我们的命运紧密联系在一起,从而形塑了一种将“我”变成“我们”的集体认同[5](p334)。社会资本所强调的社会组织、社会参与、信任、规范和网络在应急管理中发挥着不可替代的作用。其中,社会组织作为社会资本的重要形式,被学者认为是解决突发事件的最可信赖和最有效的工具之一。

其三,网络治理理论。网络治理是指一种有效的公私合作治理,即非营利组织、市场组织等非政府组织广泛参与到公共服务供给中[6](p5)。网络治理理论包含四大治理机制:一是多元参与机制。网络治理与传统行政控制的最大区别就在于,网络治理是由政府组织和非政府组织——社会组织、市场组织和公民个体等众多行动主体彼此合作而开展的治理。二是信任机制。信任在网络治理中发挥着黏合剂的作用,是网络治理良性发展的前提。三是充分协商机制。网络治理的目标在于通过协商和协调达成目的,参与主体行为的调整是通过协商而展开的互动过程。四是多维度的信息和知识共享机制。信息共享平台是网络治理的重要技术支撑,不仅推动了政府内部不同层级之间的信息和知识共享,更重要的是建立了政府与社会之间的信息与知识链接。网络治理理论向我们展示了不同网络治理主体在社会治理中的高度相关性和必要性。相较于社会治理,应急管理是一个复杂的管理活动,更需要公民和社会组织的积极参与。由此可见,网络治理理论为社会组织参与应急管理提供了有力的理论支撑。

社会组织参与应急管理除了具有坚实的理论基础外,还具有充分的现实可能,主要表现在社会组织参与应急管理所具备的独特功能和优势。首先,社会组织的灵活性强。应急管理的客体——公共危机事件是一种非常规的社会状态,具有紧急性、突发性和重大社会影响性等特征,若处理不及时,极易演化成严重的社会危机事件。面对公共危机,政府由于自身的层级体系很难做出快速反应,而社会组织作为一种社会自治机制,决策是独立而分散的,可以灵活调整自己的工作内容和工作方式,对危机做出及时反应。其次,社会组织的社会资本丰富。社会组织具有的丰富的社会资本与强大的社会基础。一是社会组织志愿性的特点决定了社会组织成员多数是基层社区中的具有强烈社会责任感的民众,这使社会组织更贴近群众、贴近社会,可以更准确地把握和了解群众心理,也更了解危机中民众的利益诉求,在政府和居民之间起到了良好的中介桥梁作用。二是社会组织追求公共利益,具有非营利性的特点。社会组织目标的崇高性使其具有广泛的社会凝聚力,社会组织成员在公共危机事件中表现出的奉献精神也使其更能得到民众的认同。社会组织的丰富社会资本和强大社会基础使其具有更有效的危机动员能力,可以在较短时间内最大程度上凝聚和汇集政府力所不及的社会资源。三是,社會组织的专业化程度高。多数社会组织自成立伊始就具有明确的组织目标和宗旨,并基于组织宗旨和目标吸纳专业化的组织成员,致力于为自己领域提供专业化服务。

(三)社会组织参与何以有效:对两种代表性观点的梳理

社会组织参与应急管理已具备了理论与现实的可能性,那如何提高社会组织参与应急管理的有效性呢?不同学者基于不同方面给出了自己的解答。总体来看,学界主要从政府与社会互动视角和社会组织自身视角对该问题进行了阐释。在政府与社会组织互动视角下,学者认为需要从以下两个方面着手提升社会组织参与应急管理的有效性。一是政府应该增加社会组织参与应急管理的制度空间。有学者指出在应急管理中,政府一定要规避在政策制定和执行过程中极易陷入的“政府中心论”问题,即认为政府是应急管理的唯一主体,或者政府处在应急管理的单一主导地位上,其他社会组织或公民处于被动的边缘位置。要提升应急管理效能,政府需要转变职能,进行合理授权与放权,培育社会自治体系,为社会组织和公民参与应急管理创造良好的制度环境[7]。二是建立政府与社会组织的合作机制。陶鹏和薛澜认为需要建立政府与社会组织的合作网络平台,将社会组织嵌入到政府应急管理的各个子系统中,明确政府和社会组织在社会网络中的角色和分工,使政府和社会组织能够进行深层次互动。向加吾认为,政府在应急管理中发挥主导作用是毋庸置疑的,但仅依靠政府单一主体的力量也是明显不够的,政府不仅要把社会组织视为应急管理的重要主体,而且需要建立一个政府与社会组织联动的应急管理系统,明确政府和社会组织在应急管理中的角色和参与价值,实现两者的联动协作。

在社会组织自身视角下,学界认为需要从以下三个方面着手提升社会组织参与应急管理的有效性。一是社会组织“去行政化”。马全中指出我国社会组织行政色彩浓厚,服务机制不健全、外部监督弱化以及成员素质参差不齐是社会组织参与应急管理效果不彰的重要因素,因此,社会组织去行政化才能回归其社会自治组织的本质属性。黄建军等认为社会组织在财权、事权、活动和场地等方面尚未与政府机关脱钩,特别是社会组织高层成员的官养现象突出,是造成社会组织行政化的重要原因,因此保证社会组织的独立性是实现社会组织去行政化的关键因素。二是健全社会组织的法律身份。金华认为从政府立法角度进行规范的制度设计,不仅能够为社会组织参与应急管理提供有效的法律保障,而且也是对社会组织参与应急管理行为的有效规范,体现了政府对社会组织的制度信任。日本作为全球应急管理样本,拥有各类应急管理法律法规多达40余部,其中,《特定非营利事业促进法》和《灾害对策基本法》等法律对非营利组织在应急管理中的角色、功能、地位以及权责进行了明确规定,使非营利组织参与应急管理有法可依、有规可循[9](p37)。三是加强社会组织能力建设。李书巧认为提高社会组织在应急管理中适应能力和创新能力,一方面需要改善社会组织内部管理,实现内部管理的科学化、规范化、合理化,建立透明、规范的财务管理制度;另一方面社会组织需要建立公共危机应急预案,明确其参与应急管理的基本程序以及组织成员的职责范围。周学荣认为吸收专业人才是提升社会组织参与应急管理能力的关键,社会组织不应以经济利益吸引人才,而要用组织价值观和感召力吸引志同道合的优秀专业人才[1]。由以上分析可以发现,关于社会组织参与应急管理有效性的研究主要从政府与社会组织的关系维度和社会组织自身维度两个方面展开,缺乏整体性分析思路。因此,为阐释社会组织参与应急管理的有效性,亟须构建整体性分析框架的基础上,对社会组织参与应急管理的现实场景进行考察,以期优化社会组织参与应急管理的实践路径。

三、案例分析:社会组织参与应急管理的场景再现

(一)事件背景及其演进

社会组织参与应急管理已成为公共管理学界和实践领域的共识,社会组织在应急管理中的作用已经在理论层面得到了充分论证,但现实生活有其自身的发展逻辑,理论的分析并非总能得出实然的结论,在应急管理实践中,社会组织的作用和效果并不尽如人意。新冠肺炎疫情为社会组织参与应急管理提供了现实场域,特别是以W市红十字会为代表的公益慈善组织在新冠肺炎疫情防控中发挥了独特作用,但同时也表现出诸多不足,暴露出社会组织参与应急管理的共性问题。具体事件的演进过程如表1所示。

(二)嵌入式治理:一個综合性分析框架

社会组织参与应急管理实质上是社会组织“嵌入”应急管理网络的过程。在现实中,各行为主体既不能脱离社会背景而独立行事,也不能完全受制于社会外在规范,而是在动态、具体的社会关系中追求自身多重目标的实现[10]。Uzzi认为嵌入性联系通过合作、信息共享、信任以及共同解决问题等机制,能够带来参与主体嵌入性关系行为的改变,例如共同承担风险、同心协力,从而提高网络运行绩效[11]。专业主义理念认为组织能力在社会组织在嵌入社会网络过程中发挥关键作用,强调社会组织通过雇佣专业的管理人才,提高组织的专业化程度是社会组织发挥作用的关键[12]。网络治理理论认为共同的价值导向、公私合作伙伴关系、沟通协商机制以及迎合居民需求是社会治理的主要目标追求[6](pp11-15)。任何社会治理活动总是被社会关系、信任和情景所架构[13]。因此,社会网络理论将组织关系视为“嵌入”的基础,强调政府部门和社会组织的协商合作关系。新制度主义理论则以组织与环境的关系为基本出发点来考察组织的嵌入效果。在新制度主义看来,政治和法律框架下的管制规则等正式制度和文化—认知观念等非正式制度是影响社会组织功能发挥的核心要素[14]。通过借鉴社会嵌入理论、网络治理理论和新制度主义理论对社会组织参与应急管理的多视域解释,本文提出了一个更具本土化解释效力的综合性“嵌入式治理”解释框架(见图1)。

1.能力嵌入解释维度

组织能力被认为是影响社会组织参与应急管理的核心要素。格里克曼(Glickman)与塞隆(Servon)将社会组织的能力划分为五种:资源动员能力、治理能力、协调能力、网络能力和项目方案执行能力。同时他们也指出,并不是所有社会组织都具备这五项能力,但大多数社会组织都致力于开发这些能力[15]。基桑(Kissane)和金格里奇(Gingerich)通过对费城的社会组织研究,提出社会组织应该具有以下几种能力:一是资源获取能力,包括筹集资金的能力、资产管理能力和财务能力;二是组织能力,包括人力资源能力等;三是网络能力,包括与公民或其他组织保持良好关系的能力;四是项目执行能力,包括优化服务方式、增加服务对象等;五是政治能力,包括对政策施加影响的能力等[16]。在国内学者中,高红和朴贞子将社会组织能力划分为资源动员能力、项目运作能力、自我治理能力以及创新能力[17]。结合已有的研究和中国社会组织的特征,本文主要从社会组织的资源动员能力、组织服务能力和组织管理能力三个方面考察其嵌入应急管理的能力。

2.关系嵌入解释维度

网络治理理论强调在引入多元合作主体的基础上,需要重视组织间的网络结构和功能,组织间的动态合作对于治理的有效性具有重要作用。在应急管理中,不同主体的合作模式主要有五种类型:指令—执行模式、辅助—决策模式、创新—学习模式、统筹—合作模式和市场交易模式[18]。其中,不同模式适合于不同的应急管理主体。在指令—执行模式下,由上级发出命令,下级完全执行,命令和信息都是由上而下单向流动,因此这种模式适合具有科层组织结构的政府与其所属职能部门之间;辅助—决策模式则更适合专业机构和其他应急管理主体之间;创新—学习模式适合不同地区应急管理主体之间;统筹—合作模式作为一种可以实现应急管理资源高效配置的模式,既适合政府与社会组织之间,又适合于不同社会组织之间,是社会组织与政府合作的理想模式;市场交易模式则适合于市场组织与其他应急管理主体之间。因此,本研究将基于应急管理主体间的合作模式,从社会组织与政府和市场组织的关系维度进行考察社会组织在应急管理中的嵌入效果。

3.制度嵌入解释维度

制度主义理论认为,组织或者个人的行动都是内嵌在特定的制度环境之中的,社会中的正式制度和非正式制度都会影响组织或个人的行为[19]。换言之,在制度理论看来,非正式制度和正式制度对社会组织的有效性和行为选择均具有重要的型塑作用[20]。正式制度包括政策法规等,非正式制度则包括社会文化、社会规范和社会价值等[21]。政策法规直接决定社会组织的地位和角色,文化价值和社会规范根植于社会内部,都影响着社会对社会组织的态度[22]。因此,本研究在制度主义解释维度中,主要从正式制度和非正式制度两个方面考察社会组织在应急管理中的效果。

(三)能力、关系、制度:社会组织参与应急管理的效果检视

影响社会组织参与应急管理有效性的因素有哪些呢?本文将基于嵌入式治理解释框架,从微观能力嵌入、中观组织关系嵌入和宏观制度嵌入三个层面对公益慈善组织参与新冠肺炎疫情防控的实践进行考察,以检视社会组织参与应急管理的实际效果。

1.组织能力不足导致信任缺失

首先,从资源动员能力来看,以W市红十字为代表的公益慈善组织的资源动员能力呈现出明显的弱化趋势,随着各类舆情事件的发生,W市红十字会声誉受损,导致其在公众中的号召力下降,组织的资金动员能力降低。其次,从组织服务能力来看,W市红十字会等公益慈善组织作为捐赠群体和受助群体之间的“桥梁”,实现信息、物资的有效对接是其应然职能,但现实中却出现捐赠者和受赠者的物资流通和信息交流渠道阻滞现象。正如中国公益慈善研究院院长王振耀所言:“如果就是一个物资捐赠的接收站点,那还叫红十字会?红十字会应该恢复法律赋予它的主动援助和救助的职能和职责,而对于疫区人员的救援,尤其需要专业化的志愿服务能力。”第三,从组织管理能力看,从最初的“付款回单造假”事件中的“支行”变“之行”,到“口罩分配风波”事件中的数据公示错误,均显示出W市红十字会等公益慈善组织的管理能力不足的问题。而社会组织自身能力不足,会导致社会组织参与应急管理出现“信任流失”现象,陷入“能力不足—信任流失—能力下降”的循环之中。并且这种“能力不足”会导致政府与民众的“双重信任流失”。

2.组织关系异化导致协同不足

首先,在社会组织与政府关系方面。当前社会组织与政府在应急管理中的关系模式更倾向于“指令—执行模式”,即政府将社会组织视为自己的一级政府部门,要求社会组织绝对执行命令,对于一些草根社会组织则采取排斥态度,例如,在新冠肺炎疫情防控中,时任W市市委书记所言:“我们强调所有捐赠的物资一定要通过红十字会……这么做就是为了我们统一归口,避免在现在疫情防疫防治的这个过程中由于混乱,被某些人或者有一些人来钻空子。”其次,在社会组织与市场组织关系方面。市场交易模式作为社会组织与市场组织参与应急管理中的应然模式,在新冠疫情防控中却面临重大挑战,主要表现在社会组织与市场组织对接不畅。在新冠肺炎疫情防控中,W市红十字会等公益慈善组织缺乏与市场组织的有效合作与对接,直接导致受赠物资调拨效率低下,出现应急物资大量堆积仓库,无法到达一线抗疫医院的情况。最终由官方机构“W市新冠肺炎防控指挥部”指派某医药集团等市场组织辅助W市红十字会进行物流管理才真正畅通了物资捐赠和使用渠道;再次,在不同社会组织间关系方面。统筹—合作模式作为社会组织间协作的理想模式,在新冠肺炎的防治中却没有充分展现,主要表现为以W市红十字会等具有官方背景的社会组织与韩红爱心慈善基金会等民间社会组织的对接不畅,社会组织各自为政的现象较为突出。

3.制度供给不足导致功能错位

首先,从正式制度来看,社会组织的法律地位不明确。我国很大一部分社会组织实质上成为政府为了在更大程度上合法地获取基于志愿精神而产生的社会资源,从而更好的实现对社会的治理而主动建构或形式转换的产物[23]。这些社会组织在应急管理中相對于政府而言主体性缺失,其“公共性”被“政府性”超越,无法彰显社会组织在应急管理中公共性开拓的社会主体色彩。在新冠肺炎疫情防控中表现为政府对W市红十字会等公益慈善组织持有一种“工具主义态度”,将其视为执行自己命令的准行政机构,而不是独立平等的合作主体,排斥社会组织对于政府而言的“主体性”。其次,从非正式制度来看,当前社会价值和社会文化对社会组织的认可度较低。社会组织区别于政府组织的核心特征就是其受“非分配约束”[24]影响,也就是社会组织的非营利性、公益性和志愿性特征。但是,目前社会组织的“获利”动机明显,在非营利性外衣的保护下,大肆攫取政府政策优惠和民众志愿捐赠所带来的物质利益。特别是近些年红十字会等公益慈善组织公益腐败事件不断被披露以及“郭美美事件”的负面影响,导致其群众基础弱化,这也是W市红十字会等公益慈善组织在新冠疫情防控中“谣言”频发的重要原因。

四、社会组织参与应急管理的实现路径

在分析影响社会组织参与应急管理有效性的因素基础上,要强化社会组织在应急管理中的作用,从组织能力维度、组织网络关系维度和制度环境维度进行信任重塑、组织协同与公共性重构(如图2所示)。

(一)以社会组织的能力建设实现信任重塑

我国社会组织特殊的发展路径决定了其组织能力较弱,而这种“能力不足”导致了“信任流失”,形成“能力不足—信任流失—能力弱化”的循环。从长远来看,提高社会组织参与应急管理的有效性还需要依靠组织能力建设,要靠组织自主性、有效性和回应性的持续强化[25]。国家提出打造“共治共建共享的社会治理格局”,为社会组织发展提供了重要的政策机遇,社会组织需要充分把握政策机会,通过内外兼修的方式来提高组织能力。

“内”是指完善社会组织的内部治理。社会组织作为一种外部资源依赖型组织,组织资源主要来源于社会捐赠和政府财政扶持,因此,其内部治理结构不可避免的受外来因素制约,具有特殊性。这时,一个高效的理事会成为社会组织提升其内部治理能力的关键要素。社会组织的有效治理依靠合理的决策机制和组织架构。社会组织要基于自身的目标和宗旨设定组织架构,确立理事会的构成及其选举程序,理事会应该包括热心公益事业的代表、服务对象或受资助者的代表、具有专业能力的代表。此外,还需要健全社会组织的责任追究制度、信息公开制度以及内部监督制度。

“外”是指社会组织功能的发挥,包括社会组织的资源动员能力和组织服务能力的提升。社会组织的资源动员能力是社会组织生存的基础,社会组织在应急管理中之所以会采取策略性行动,究其原因还是资源汲取能力较弱和资源来源单一。社会组织同其他类型组织没有本质区别,也是以资源的投入换取一定的产出,唯一的区别就在于社会组织不以营利为目的。但这也导致了社会组织的资源利用效率较低,并且极易受到政府及社会公众的质疑,出现信任危机;这就要求社会组织使用所吸纳的社会资源时做到公开透明与规范合法。同时,社会组织功能的发挥还需要依赖组织服务能力的提升,组织服务能力是社会组织参与应急管理的核心能力。而提升社会组织的服务能力,一方面要求社会组织强化自身专业技术能力,社会组织专业技术能力是其提升组织竞争力,进行服务体系建设的核心竞争力。另一方面,社会组织参与应急管理的成效,最终取决于其组织成员的专业化能力[26],社会组织需要以自身的价值观和感召力来感染和凝聚高素质的专业人才。社会组织必须建立一整套符合自身发展宗旨和目标的人力资源开发、配置和管理的运行机制,将专业人才的吸纳和培训纳入组织的发展中。

(二)以社会网络关系优化实现组织协同

组织协同不足是影响社会组织参与应急管理有效性的重要因素,因此,优化社会组织与政府、市场组织的关系成为实现应急管理主体组织协同、提高应急管理有效性的重要内容。

首先,需要重塑政府与社会组织的关系。政府的角色需要从事必躬亲、面面俱到的“划桨者”转变为负责引导、规划的“掌舵者”,政府与社会组织的关系应该由行政命令与服从的关系,转变为互相合作、积极配合、相互依赖的伙伴关系。在应急管理中,政府需要转变理念,认识到社会组织在应急管理中的主体作用,将社会组织视为重要的合作伙伴。但同时我们也必须认识到应急管理不是一个市场化的过程,应急管理中必须有一个强有力的权力核心进行快速有效的危机决策,政府无疑就扮演这种角色。政府在应急管理中无疑处于核心地位,起到全程指挥和统一调配的作用,政府的协调是实现应急管理多元主体合作治理的前提。为此,政府需要建立与社会组织协调的工作机构,这些部门应该采用临时机构的方式组建,实行虚拟管理,工作人员采用兼职形式,负责在应急管理中协调与社会组织的关系。

其次,需要优化社会组织与市场组织的关系。在应急管理中,社会组织具有灵活性和密切联系群众的优势,市场组织具有效率和技术优势,两者的有效合作、优势互补是提升社会组织参与应急管理有效性的重要途径。市场组织具有追求利润的动机,实现组织利益最大化是其行动依据。这就决定“市场交易模式”是社会组织与市场组织进行合作的重要模式,社会组织可以通过“购买”的方式与专业市场组织进行合作。例如,在新冠肺炎疫情防控初期,W市红十字会可以及时寻求与专业医药物流公司的合作,以提升抗疫物资的接收和分配效率。

再次,需要优化不同社会组织之间的关系。社会组织的资源来源呈现多元化趋势,但整体来说,社会慈善资源是有限的,这导致社会组织间存在着“合作”与“竞争”的双重关系,从社会组织间的网络关系来看,这种“合作”和“竞争”关系都极为重要。因此,一方面需要推进社会组织的类型化发展,以专业化分工促进社会组织之间的良性竞争。另一方面,需要培育枢纽型社会组织,为不同类型社会组织搭建沟通桥梁,实现社会组织功能的聚合。

(三)以外部制度环境优化实现社会组织公共性重构

研究发现,社会组织的行为由制度和资源等多重逻辑形塑而成,优化外部制度环境成为重构社会组织公共性,提升社会组织参与应急管理效能的重要内容。

一是以价值转变推进社会组织去行政化。一方面政府需要摆脱对社会组织的工具主义的理念和动机,进行“主体性支持”。所谓“主体性支持”就是政府将社会组织视为独立而平等的合作主体,在应急管理和相关政策制定中全面发展与社会组织的合作关系,从政府支持的角度促进社会组织公共性的增殖。在这一过程中,政府不仅需要以政府购买、政策扶持、财政补贴等方式促进政府资源向社会组织转移,更为重要的是为社会组织营造良好的志愿参与和社会捐赠的社会环境。另一方面,需要予以社会组织稳定的制度信任。对社会组织参与应急管理在法律上予以保障是给予社会组织稳定制度信任的前提。《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《中共中央、国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》以及《突发公共危机事件应急条例》等有关应急管理的法律法规或文件,对社会组织参与应急管理的表述笼统,社会组织参与应急管理的合法性地位仍缺乏具体有效的法律依据,导致在应急管理中社会组织只能以牺牲独立性换取所需要的资源。因此,需要以法律的形式明确社会组织在应急管理中的角色地位和权力职责等,理清社会组织等治理主体在应急管理中的边界,加强社会组织参与应急管理的保障和支持等,为社会组织参与应急管理建构稳定的制度信任。

二是,以社会组织非营利性,保障社会组织“为了大家”的公共性增长。“个人—共同性—公共性”是社会组织公共性生长的基本逻辑[27]。可以看出,社会组织公共性的生长原点是“个人”,而要使具有“私”的动机的个体获得共同性,进而生长为公共性,需要以社会组织的非营利性为保障,即社会组织公共性的增长需要摆脱个体营利的“私”的参与。我国社会组织走的是自上而下和自下而上并行的发展路径[28],社会组织要在应急管理中发挥应有作用,必须走自下而上的发展路径,回归社会组织的组织本性。社会组织自下而上的发展路径是以社会成员的公益精神和公共精神为基础的,公共精神和公益精神并不是人的自然秉性,是建立在社会成员对公共生活的热情融入与体验基础上的。为此,进行广泛的公共意识教育,营造良好的社会公益氛围成为一项重要工作。公共意识教育内容丰富,有助于增进公民的公共参与意识、观念和行为的教育活动均涵盖在内,包括公民道德教育、社会价值观教育和法制教育等方方面面。公民习得公共意识后会突破个体的“私”,参与到社会的“公”之中,为社会组织的发展提供坚实的社会基础。

五、结语

党的十九届四中全会提出,必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系。应急管理现代化建设也必须保证在政府的统一领导下,最大限度地引入合作治理理念,实现社会组织在应急管理体系中的内嵌。社会组织参与应急管理实质是“行政吸纳社会”的一种表现,但在这一过程中,社会组织具有“双重属性”或“双重功能”,一方面,社会组织参与应急管理可以提供应急管理服务,辅助政府履行应急管理职能;另一方面,社会组织所拥有的社会动员能力,对政府来说是一种社会不稳定因素。因此,政府既有让社会组织参与应急管理、推进应急管理现代化建设的动机,又有对其进行管控抑或将其排除在应急管理之外的冲动。这时信任重塑、公共性重构和组织协同就变得极为重要。首先,信任不仅可以降低交易成本、减少机会主义行为的产生,而且可以让政府和社会组织关注长远利益与共同目标,增进资源共享和信息交换,促进组织合作。组织间的相互信任有利于化解政府对社会组织的排斥心理,促进组织间的沟通,进而维持稳定的合作。其次,社会组织在应急管理中承载着公共利益表达和公共服务供给的功能。社会组织的公共性正是体现在公共利益表达和公共服务供给两方面,这是社会组织参与应急管理的基础性条件。最后,组织协同可以打破政府官僚制的封闭状态,改变政府的规制主义和控制导向等问题,以适应后工业社会高度复杂的应急管理现实。因此,实现社会组织的信任重塑、公共性重构和组织协同是提升社会组织参与应急管理效能的必要而现实的路径。

[参考文献]

[1] 周学荣. 社会组织参与社会治理的理论思考与提升治理能力的路徑研究[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版), 2018(6).

[2] 张康之. 走向合作的社会[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015.

[3] 应急管理部救灾和物资保障司.应急管理部公布2019年全国十大自然灾害[J].中国减灾,2020(3).

[4] [美]罗伯特·D.帕特南 . 使民主运转起来: 现代意大利的公民传统[M]. 王列,赖海榕,译,北京: 中国人民大学出版社, 2014.

[5] [美]罗伯特·D·帕特南. 独自打保龄——美国社区的衰落与复兴[M]. 刘波, 译,北京: 北京大学出版社, 2010.

[6] [美]斯蒂芬·戈德史密斯, 威廉·D.埃格斯. 网络化治理:公共部门的新形态[M]. 孙迎春,译, 北京: 北京大学出版社, 2008.

[7] 申永丰. 转型期非政府组织参与公共危机治理的困境与出路[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2010(6).

[8] 黄建军, 梁宇, 余晓芳. 改革开放以来我国政府与社会组织关系建构的历程与思考[J]. 中国行政管理, 2016(7).

[9] 滕五晓,加藤孝明,小出治. 日本灾害对策体制[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.

[10] 黄中伟, 王宇露. 关于经济行为的社会嵌入理论研究述评[J]. 外国经济与管理, 2007(12).

[11] Uzzi B.. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly, 1997(1).

[12] Hwang H., Powell W.W.. The Rationalization of Charity: The Influences of Professionalism in the Nonprofit Sector[J]. Administrative Science Quarterly, 2009(2).

[13] Granovetter, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985(3).

[14] 俞志元. NGO组织资金获取能力的研究——资源、制度和组织的视角[J]. 南京社会科学, 2016(4).

[15] Glickman N.J.,Servon L.J.. By the Numbers: Measuring Community Development Corporations' Capacity[J]. Journal of Planning Education &Research, 2011(3).

[16] Kissane R.J., Gingerich J.. Do you See What I See? Nonprofit and Resident Perceptions of Urban Neighborhood Problems[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2004.

[17] 高红, 朴贞子. 三元整合的社会组织能力培育机制构建及其制度支持[J]. 学习与实践, 2015(6).

[18] 鲁全. 公共卫生应急管理中的多主体合作机制研究——以新冠肺炎疫情防控为例[J]. 学术研究, 2020(4).

[19] Meyer J.W., Rowan B.. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony[J]. American Journal of Sociology, 1977(2).

[20] Turner, R. S.. Entrepreneurial Neighborhood Initiatives: Political Capital in Community Development[J]. Economic Development Quarterly, 1999(1).

[21] 张潮, 张雪. 组织能力、合作网络和制度环境: 社区非营利组织参与社会治理的有效性研究[J]. 经济社会体制比较, 2020(2).

[22] 康晓光. 古典儒家慈善文化体系概说[J]. 社会保障评论, 2018(4).

[23] 唐文玉. 社会组织公共性的生长困境及其超越[J]. 上海行政学院学报, 2016(1).

[24] H. B. Hansmann. The Role of Nonprofit Enterprise [J]. The Yale Law Journal, 1980(5) .

[25] 苏曦凌. 激发社会组织活力的政府角色调整——基于国际比较的视域[J]. 政治学研究, 2016(4).

[26] 葛曉梅, 何长江. 转型期非政府组织参与公共危机管理的困境及其出路[J]. 贵州社会科学, 2011(1).

[27] 唐文玉. 社会组织公共性: 价值、内涵与生长[J]. 复旦学报(社会科学版), 2015(3).

[28] 苗红培, 樊庆军. 政府购买公共服务中社会组织的角色、困境与出路[J]. 东岳论丛, 2018(04).

责任编辑范瑞光