数字乡村背景下破解公共服务碎片化的“整体智治”逻辑

王鹭 刘开君

[摘 要]数字乡村建设的目的是破除乡村公共服务制度隔离型碎片化、资源匮乏型碎片化和府际竞争型碎片化等历史积弊,提高乡村治理绩效。浙江“浙里兴村共富”场景化应用创设出一种以整体性治理理念为核心的“整体智治”范式,通过服务项目内容的整体统揽、组织体系架构的整体互联、平台数据资源的整体贯通,推动了乡村公共服务从碎片化供给走向整体化供给。从逻辑上看,“整体智治”在时空维度、纵向维度、横向维度融合了整体性治理理念,完成了场域延伸、权威展演与组织重塑,是乡村公共服务模式的变革性重塑。从本质上看,“整体智治”是整体性理念与数字技术双重加持下形成的“注意力竞争”,也是在变革型组织推动下形成的以“集成与共享”为核心的数字治理新范式。

[关键词]数字乡村;整体智治;整体性治理;乡村公共服务;碎片化

[中图分类号]D638 [文献标识码]A [文章编号]1008-4479(2022)02-0072-12

一、问题的提出

数字乡村建设不仅是乡村振兴的战略方向和重要抓手,也是建设数字中国的重要内容,更是实现中华民族伟大复兴的必由之路。党的十八大以来,党中央高度重视数字乡村建设,先后出台了一系列政策制度。《数字乡村发展战略纲要》明确指出:“数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程”,对数字乡村发展进行了总体性制度设计。2021年7月,中央网信办、农业农村部、工信部等多部门联合制定的《数字乡村建设指南1.0》围绕数字乡村建设作出了具体应用场景规划,架设了长期发展框架,并将“乡村数字治理”作为建设重点。此外,党的十八大以来的历年中央一号文件均将数字乡村作为核心内容,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等中央政策都旗帜鲜明地强调“建设智慧城市和数字乡村”。总而言之,数字乡村已成为整体带动乡村治理转型升级、公共服务落细落地的重要驱力,亦成为数字中国和乡村振兴战略的交融点,其建设情况与乡村治理能力现代化、精细化和科学化息息相关。

从组织学原理来分析,科层制的制度设计旨在构建高效且理性的组织体系,但行政权力的层级节制和职能部门的专业分殊,不可避免地造成了组织在部门、层级和功能上的割裂,其直接后果便是公共服务的碎片化。这种碎片化特征在资源有限、主体单一、环境封闭的乡村地区表现得尤为明显,制约了乡村纵深发展和全面振兴。当前,数字技术已经成为全新生产要素和治理工具,为数字时代的乡村振兴提供了技术支撑和平台保障,被理论界和实践部门视为破解乡村政权悬浮化、权力体系碎片化、政策运作内卷化和路径依赖锁定化等沉疴的良方。那么,数字技术能否破解乡村公共服务碎片化的困局?如果能,其背后隐含的行动逻辑和内在运行规则是什么?技术治理的迭代升级彰显了怎样的理念升级和模式创新?这些问题成为本文关注的核心议题。

二、文献回顾与研究框架

数字乡村概念的提出时间尚浅,各省市仍处于实践起步阶段,相应学术研究素材也较为稀缺。目前,基于数字乡村背景展开的公共服务研究散见于六个方面。其一,建设数字乡村的战略意义和内在价值。在推进“三农”现代化的历史新阶段,打造数字乡村是实现乡村全面振兴的迫切需要、促进城乡融合发展的有效途径、实施数字中国战略的主要根基、增强国际竞争力的必要举措、应对全球复杂形势的必然选择[1],也是弥合城乡数字鸿沟、激活乡村内生动力、发挥乡村主体效能优势的关键所在[2]。其二,数字技术在乡村公共服务的应用领域。当前,数字革命浪潮正席卷“三农”领域,在乡村政务服务[3]、医疗养老[4]、项目监管[5]、生态保护[6]、文化产业[7]和新闻传播[8]等方面,数字技术已经逐步嵌入其中,并为这类基础性民生需求提供资源链接和服务渠道。同时,数字乡村建设还有利于延续乡村地域历史文化、重塑乡村在地资源,构建起乡村情感共同体[9],促成现代技术和乡村底色的双向耦合。其三,数字乡村视域下乡村公共服务供给模式的转型。随着数字技术的引入,“技术治理”[10]和“技术型自治”[11]的逻辑在实践中不断强化,既推动乡村公共服务走向开放治理、主体协同和前瞻规划[12],也让“智治”成为与“自治、法治、德治”并驾齐驱的治理模式[13]。其四,數字乡村发展进程中的治理理念变革。受制于资源限制和技术基础,现阶段数字乡村发展仍然呈现出复杂、多变、脆弱、不确定等特征,需要在其发展过程中嵌入整体性治理、适应性治理、包容性治理、风险性治理和内生性治理等治理理念[14],理顺数字乡村的建构逻辑。当然,也不可忽视敏捷治理思维在数字乡村建设中的运用及其所体现出的智治主义、简约主义、人本主义的价值取向[15]。数字技术的加持,促成了乡村社会结构和社群关系双维重构,达到“重新部落化”的效果[16]。其五,依托数字乡村模式开展公共服务供给面临的障碍。虽然技术与制度是相互塑造的,但农村地区数字治理的建设状况稍显滞后,因此难免带来两方面的问题。一是因基础设施匮乏导致的治理资源不足和专业人才匮乏,如在数字信息投资、数字信息设备、数字信息消费、数字信息能力上乡村都处于相对劣势[17],导致数字乡村建设面临着“有心无力”的状况。二是因制度设计缺陷造成的治理效能不佳,主要表现为“数制”规范模糊化、“数质”基础悬浮化、“数治”联动碎片化、“数智”创新内卷化,最终陷入“数滞”的窘境[5]。其六,优化提升数字乡村建设的路径及建议。学者提出应构建起“顶层设计—基层执行—试点反馈”的三维分析框架[18],强化数字赋能、赋利、赋智、赋权四条实践路径[19],切实利用好数字技术提升政策执行绩效的精准度[20],提高数字技术在乡村公共服务方面的实效性。此外,也有部分学者聚焦于民族地区[21]、西部欠发达地区[22]、试点地区[23]等特殊类型地区的数字乡村建设情况,挖掘了这些样本运用数字技术提供公共服务的特殊经验,丰富了研究视野。

既有研究对数字乡村建设的理论依据、现实困境和完善路径进行了探索,但在三个方面稍显不足。一是当前研究多为规范性研究,大部分学者基于既有文献和各自专业知识,从逻辑推演和经验判断的角度阐述数字乡村在提供公共服务时应遵循的理念、价值和路径,案例、访谈等实证研究的支撑不足。二是主要从公共服务透明度、官民沟通过程、服务评价反馈等角度论述数字乡村工程在乡村公共服务过程中的优势,但鲜少回应村级公共服务碎片化这个结构性困境,学术研究的问题意图突出不够。三是观察到了数字技术与乡村治理的耦合关系,但对二者的耦合逻辑却缺乏深入论述,也未能对背后的潜在规律作出深描和解释。这些不足为我们深化数字技术赋能乡村公共服务供给预留了研究空间。

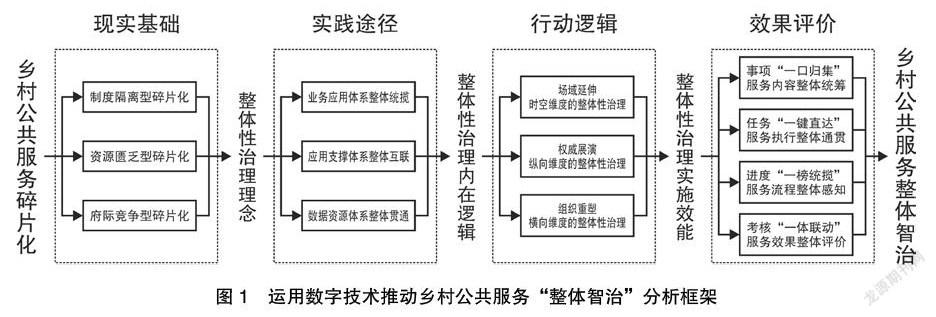

本文聚焦我国农村地区长期以来面临的公共服务碎片化痼疾,选取浙江省“浙里兴村共富”场景化应用为案例,从整体性治理的视角切入,构建出运用数字技术赋能乡村公共服务“整体智治”的分析框架(见图1)。该框架主要着力点如下。第一,归纳公共服务碎片化的现状,从历史演进的视角分析问题根源,并将公共服务碎片化视为开展“整体智治”的现实基础。第二,引入整体性治理理念,分析“整体智治”在“浙里兴村共富”实践案例中的具体做法及其理论意蕴,介绍数字技术在破解公共服务碎片化问题上的独特价值。第三,运用整体性治理理念,剖析其在时空维度、纵向维度、横向维度的嵌入过程,阐述“整体智治”如何借助“场域延伸”“权威展演”与“组织重塑”三种机制,促进乡村公共服务从碎片化供给走向整体性供给。第四,复盘了“浙里兴村共富”数字平台实施后的成效和评价,展望了数字技术在乡村公共服务领域的未来发展趋向。

三、超越碎片化:乡村公共服务“整体智治”的现实基础

(一)乡村公共服务碎片化的历史成因

乡村的权力体系、空间结构、社会网络和治理资源具有一定的区隔性和特殊性,造成乡村公共服务“碎片化”问题较为突出。因政策变迁和农村工作重心的转移,新中国成立以来乡村公共服务碎片化在不同历史阶段,先后出现了制度隔离型碎片化、资源匮乏型碎片化、府际竞争型碎片化三种类型[24-25]。

第一,公社统合体制下的制度隔离型碎片化。在社会主义革命和建设时期,人民公社被视为一种“庇護性集合体”,统分统配的制度设计让乡村服务供给主体从传统的村庄转移至人民公社。表面上看,人民公社以乡村公共服务统合者的角色出现,但实际运作中,由于小农经济所能提供资源有限还需反哺城市化和工业化,导致乡村公社的剩余公共服务资源更显稀缺,未能实质上改变乡村公共服务碎片化的困境。

第二,摊派筹资模式下的资源匮乏型碎片化。在人民公社制度逐步退出历史舞台后,乡村公共服务资源的多寡高度依赖于财政拨款,而以“分灶吃饭”为代表的财政包干制显著增加了中央财政负担,出现了“包活了地方,包死了中央”的悖论[26],导致中央用于乡村公共服务的资金逐年压缩的直接后果。为此,绝大多数乡镇在财政困境下只能采取“一事一议”的摊派筹资模式来解决乡村治理的公共问题。摊派筹资作为一种非制度性、随机性、脆弱性的资源汲取方式,难以保障乡村公共服务获得稳定的资源输出,依然无力改变乡村公共服务低效供给碎片化零星式的孱弱之势。

第三,转移支付路径下的府际竞争型碎片化。2003年,农业税改革之后,为了改变“悬浮型政权”公共服务孤悬于上的问题[27],中央和其他上级政府通常采取“项目制”或转移支付的方式支持村级公共服务。实际上,项目在经过层层截留后,真正流转至乡镇基层的资源和经费极其有限,还可能因各村间“跑部钱进”和“跑项争资”等非良性府际竞争变得更加碎片化和非均衡化,乡村公共服务长期处于低位徘徊、零散细碎的非饱和供给状态。

纵观历史,制度缺陷、资源匮乏和行动者自利倾向相互嵌套,共同造成了乡村公共服务碎片化的历史积弊。长期的矛盾积累和不良竞争,令乡村公共服务碎片化问题成为制约乡村治理现代化的重要障碍,亟待破局。

(二)数字乡村:破解乡村公共服务碎片化的实践导向

为破解长期存在的乡村公共服务碎片化问题,数字乡村建设工程被提上政策议程。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出“加快推进数字乡村建设,构建面向农业农村的综合信息服务体系,建立涉农信息普惠服务机制,推动乡村管理服务数字化”。可见,数字乡村作为数字技术和公共管理的耦合体,需要通过“数字化治理”取代“条块化管理”,摒除信息分散化、应用机械化、服务割裂化的体制痼疾,使数据、信息和服务在政府与社会之间、城市与乡村之间以及不同群体之间顺畅流动与共享[28]。

客观而言,数字乡村工程概念新、投入多、难度大,各地均处于探索起步阶段。总体上,各地主要遵循三条路径推动数字乡村工程落地落实。第一,侧重信息技术与农业产业结合,推动农业产业科学化种植和精细化养殖,提高传统农业的附加产值。第二,大力引入农村电商业务,利用数字平台解决农产品销售过程中的信息不对称困境,打通市场流通渠道,帮助名优特产打开销路。第三,利用数字技术构建公共服务体系,建立乡村电子政务平台,将传统的乡村公共服务事项从线下搬移至网上,完成乡村公共服务的流程再造和质量提升。第三条路径在贵州、浙江、北京等地数字乡村实践探索中已经显现出了强大实效,在行政审批、便民服务、民生保障等方面效果尤为明显。基于此,有必要对数字乡村的实践模式展开学理分析,挖掘背后的治理范式和运作机理,以更好地破解乡村公共服务碎片化的困境。

(三)整体性治理:弥合乡村公共服务碎片化的理念建构

乡村公共服务碎片化并非孤立的,而是一种普遍性的全球现象。西方自推行新公共管理运动以来,分权、协作和私有化改革成为主旋律,导致了政府部门之间职能分化、任务拆解和资源竞争等困境。在此情况下,希克斯认为传统功能性政府将不可避免地出现目光短浅、缺乏协调、疏于评估等无法自我克服的弊端[29](pp15-56),从而造成了严重的公共服务碎片化问题。究其原因,这种公共服务碎片化主要源于三个方面的原因,分别是政府部门间的无心之过、政治人物的故意操弄和政府部门的利益差异[30](p17)。

欲改变乡村公共服务碎片化的困境,关键在于构建“整体性政府”[31]。在希克斯看来,整体性政府是一种“目标和手段都相互增强”的政府类型[32],强调政府不仅要在政策、管制、服务提供和监督上保持一致性和连贯性,而且还应该将原本交叉分割的服务部门进行整合以克服部门主义。基于“整体性政府”概念,希克斯提出了以整合、协同和结果导向为核心的“整体性治理”理念,强调政府组织应通过充分沟通与合作,形成一致的政策目标、统一的政策执行手段、连贯的公共事务合作机制。汤姆·凌则对整体性治理的理念进行了更细致的类型学划分,认为整体性治理应该实现内、外、上、下四个维度的贯通,即对内加强组织内部合作,对外探索跨组织和跨部门协作,对上明确责任考核和激励机制,对下形成明确的工作流程[33],最终打破“条块分割”的治理状态、让政府成为一个团结协作、横纵协调的“无缝隙组织”[34]。

在政府科层制组织结构中达成整体性治理目标,有赖于信任构建、信息系统、责任划分、预算平衡和制度设计[30](p7)。这其中,信息系统作为整体性治理的核心要素,扮演着举足轻重的角色。在信息技术革命中,政府治理方式发生颠覆性创新,不仅组织层级减少、结构更加扁平、协作渐趋便利,而且对信息公开、透明行政和一站式服务的要求更高[35],进而推动政府管理从分散化走向集中化、政府行动从部门化走向整体化、政府服务从破碎化走向整合化。由此可见,数字技术加持下的整体性治理有助于强化政府组织之间的协调与合作,对于解决乡村公共服务碎片化问题发挥着不可替代作用。

四、整体智治:乡村公共服务碎片化的破局逻辑

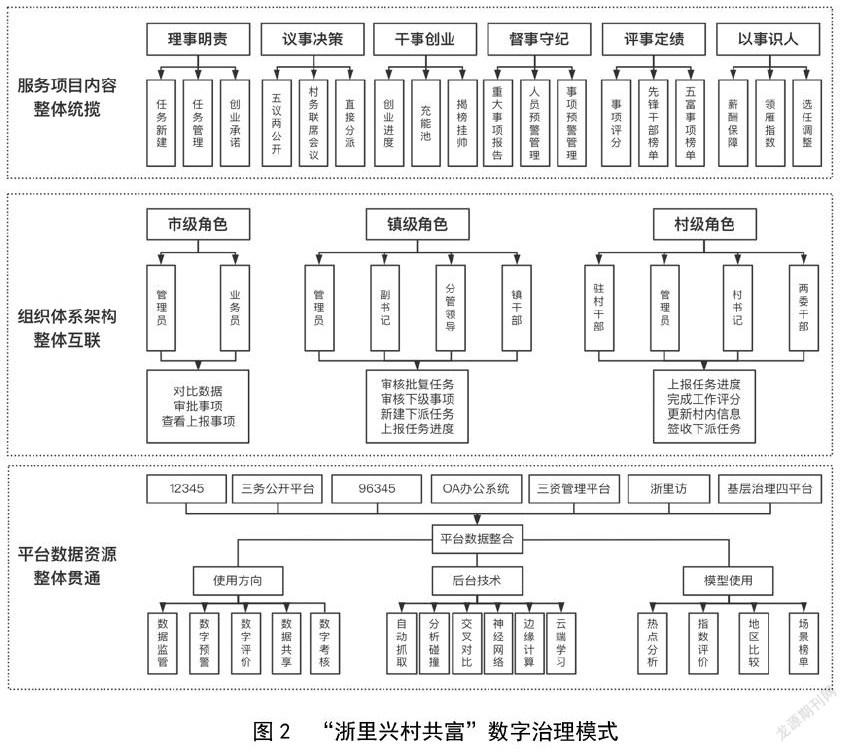

运用数字技术破解公共服务碎片化是大势所趋,但乡村地区由于基础设施不完善、村民媒介素养不健全、数字应用推广不全面,因此其发展也存在一定滞后性。在诸多实践案例中,浙江省诸暨市“浙里兴村共富”数字乡村治理模式(见图2)成效显著,其经验被浙江省委改革办主办的介绍改革经验的权威刊物《数字化改革(领跑者)》刊发,面向全省推介[36]。因此,通过条分缕析、抽丝剥茧的方式对这一模式展开剖析,有助于经验推广和模式借鉴。

(一)案例介绍:浙江省“浙里興村共富”场景化应用

2020年以来,浙江省持续探索推进基层治理现代化,以“党建统领、协同高效、整体智治”原则引领开展“县乡一体、条抓块统”和数字化改革,涌现出诸多试点经验。在数字乡村建设过程中,诸暨运用整体性治理思维,打造出“浙里兴村共富”场景化应用数字平台,推动实现基层“事项一口归集、任务一键直达、干事一屏掌控、监管一览无余、评价一体联动”,构建起党建统领数字乡村建设的“整体智治”新格局,有效破解了乡村公共服务碎片化问题。“浙里兴村共富”数字治理模式作为“浙里红色根脉强基工程”的子场景,于2021年6月试运行后不断迭代,9月在全市上线运行,10月在绍兴市各县市区推广。整体性治理理念贯穿了“浙里兴村共富”数字治理模式的全过程,具体体现在三个方面。

1.服务项目内容的“整体统揽”

“浙里兴村共富”场景化应用以“党建统领、兴村共富”作为主线,将乡村公共服务中原本碎片化的职能进行了统合,把细碎项目整合为六大场景功能。第一,“理事明责”功能。通过对县乡两级政府服务事项进行过滤筛查,在数字平台中把涉村事项进行分类展示,划分为上级任务、镇级工作、村级上报三大类别,方便乡镇政府通过系统直接赋分下派。第二,“议事决策”功能。所有涉村事项均须按照“五议两公开”原则进行网络公示,村务联席会议、任务派单执行结果也需要及时在网络和数字平台中公开展示。第三,“干事创业”功能。数字平台以可视化方式展示任务完成进度、事项落实结果、清单执行情况,方便村民和村干部掌握干事创业进程。第四,“督事守纪”功能。利用数字平台对村干部展开监督,按照规定时限对其逾矩违规行为、逾期未完成任务、腐败风险行为及时进行预警,村民可依托数字平台开展网络监督和实名举报。第五,“评事定绩”功能。邀请镇分管领导、村书记、驻村干部在数字平台中对村干部进行考核评分,系统自动赋予权重并在后台计算,形成绩效考核分数,对村干部干事创业的情况进行实时排位。第六,“以事识人”功能。依托数字平台建立村社党组织书记“领雁指数”评价模型,并将评价结果作为薪酬发放、选拔任用和评先评优的重要依据。总体上,数字平台将原本千头万绪、边界模糊的乡村公共服务内容进行了分类和归集,对最小颗粒度的职能事项展开了合并,明确了相应的属权边界,完成了可视化、全闭环、数字化的综合改革目标。通过对乡村公共服务项目进行梳理并形成完整清单,推动多级事项“一口子”数字化归集、目录化管理,对不同条线派发的同类事项进行预判,主动赋予镇级整合权限,确保“清单之外无事项”,减少村干部在非核心事务上的精力耗损。

2.组织体系架构的“整体互联”

“浙里兴村共富”场景化应用作为一个强调交互性的数字平台,联通了用户中心、交互中心、智能中心,使每个角色都可以借助智能终端展开评价和互动。在用户中心,市级用户(市级管理员、业务操作员)、镇级用户(镇级管理员、党群副书记、分管领导、驻村干部和普通镇干部)、村级用户(村级管理员、村书记和村两委干部)均可以登陆数字平台,对村干部的干事创业情况、为村服务情况、带富致富情况展开评价,确保评价主体和评价视角的多元性。同时,在交互中心,各角色均可根据数字平台的预设权限,在职责范围内完成任务分派、赋分评分、进度上报等履职过程,从事项签收、决策过程、执行办理到成效反馈,均可以在平台上实时查询,让角色之间的互动和监督变得更加顺畅且便捷。目前,“浙里兴村共富”场景化应用数字平台按照两个原则运行:一是简单事项村社干部线上接单、线下办理;二是复杂专业事项乡镇(街道)协同、市级统筹,强化角色互动,确保工作部署落细落实。由此可见,组织架构体系的“整体互联”,各角色均能实现对话、交互与互动评价,构成了一种灵动且多元的“非正式联结”,弥合了乡村公共服务碎片缝隙。

3.平台数据资源的“整体贯通”

在信息化时代,数据是数字乡村建设的核心要素。只有让乡村治理数据从“沉睡”中逐渐苏醒,将原本分散、零碎的数据进行互联互通,打破数据壁垒,才能让数据真正流动起来,形成“监管—预警—处置—反馈”的管控闭环,也才能让乡村公共服务质量高低和服务满意度做到“有数为证”。在诸暨市“浙里兴村共富”的数字平台中,其数据贯通了县乡村三级,做到了数据收集和使用的横向协同和纵向联动,达到了整体协同治理的目标。具体而言,诸暨市前期通过摸排确定了数据来源15类43项,打通“基层治理四平台”“浙里访”“三驻三服务”小管家等12个业务系统,链接起12345、OA办公系统等16个数据端口,多渠道采集群众诉求、干部违法违纪等78项核心数据,推动纵向贯通、横向联动的数据共享和信息互通。与此同时,在“浙里兴村共富”场景化应用这一庞大数字平台中,约有从64个部门汇集而来的1000余万条数据,为后续大数据分析奠定了基础[37]。在人工智能技术的支持下,可以对这些海量数据进行自动抓取、分析碰撞、交叉比对,通过边缘计算、神经网络以及云端学习,构建出诸如高频热点分析、指数评价、场景榜单等25种算法模型。这些算法模型在综合荣誉表彰加分、民主测评得分、负面预警扣分等数据后,可被运用于定量绩效考核、数字测评系统和干部述职报告,充分激发村干部干事创业、引领共富的热情。

(二)案例分析:“整体智治”破除乡村公共服务碎片化的内生逻辑

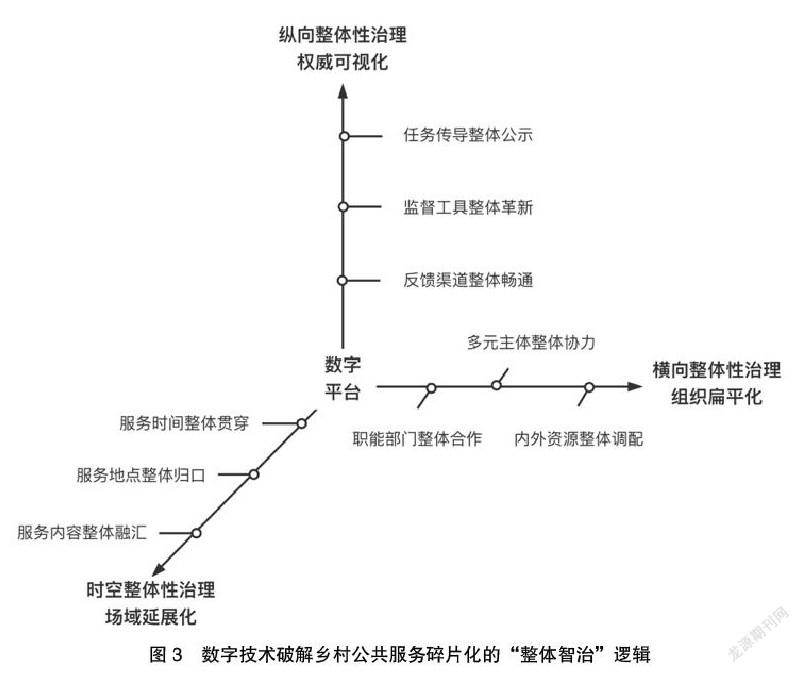

“浙里兴村共富”场景化应用为何能够打通党建统领最后“一公里”,促成村级公共服务从碎片化到整体化的转型?这一转型过程遵循着何种逻辑规律?通过对案例进行深度剖析可知,“整体智治”成为贯穿这一过程的内生逻辑,而“整体”和“智慧”更成为破除乡村公共服务碎片化的核心要素。归纳来说,即遵循整体性治理思维的指导,灵活运用数字技术拓展乡村公共服务的场域,从而使政令传导和任务分配的过程变得清晰可见,也让组织结构趋于扁平化,组织运行效率高效化,由此推动了整体性治理的目标达成。具体而言,数字技术在应对乡村公共服务碎片化问题时,体现了时空维度、纵向维度和横向维度遵循三重“整体智治”的逻辑(见图3)。

1.场域延展化:时空维度的整体性治理

数字技术打破了时间限制和空间屏障,突破了物理时空的边界,允许村民随时随地利用数字平台提出公共服务诉求。很显然,在数字平台构建而成的虚拟空间中,乡村公共服务的边界日益消弭,逐步演化为全时性、全程性和全域性的服务项目,整体性特征得以彰显。第一,服务时间的整体贯穿。“浙里兴村共富”场景化应用作为一个7×24全时段开放的公共数据平台,服务时间贯穿昼夜和假日。村民可以随时登陆平台提出公共服务诉求,且每一项具体而微小的诉求均会被打上独一无二的“时间戳”,村干部能够通过回溯事件列表和时间轴线,清晰知晓村民的所思所想、所应所求,从而提升回应村民需求的处置效率。第二,服务地点的整体归口。在传统乡村公共服务场景中,村民在办理特定事项时可能需要先后前往村级便民服务中心、镇级便民服务中心、县市区的政务中心、各级信访接待服务大厅等服务窗口,从而造成了大量的时间消耗和精力浪费。相比之下,“浙里兴村共富”数字平台构建起一个“网上议事厅”和“虚拟办事厅”,将所有服务功能在虚拟平台进行归口管理,做到线上线下“两线贯通”。村民借助手机、平板、电脑等智能终端设备,足不出户即可实现“一键通办”,甚至远在千里之外也可进行“远程办理”,打破了乡村公共服务的地域局限。第三,服务内容的整体融汇。当各类数据在“浙里兴村共富”数字平台中汇聚时,便融合了与乡村公共服务相关的物理数据、社会数据、虚拟数据以及行为数据,生成了海量数据池。通过对数据池中的数据进行筛选、清洗、脱敏和挖掘后,能够形成更为多元的数据像素和信息颗粒,丰富数据维度,为乡村公共服务提供更加精确的决策参考。

2.权威可视化:纵向维度的整体性治理

马克思·韦伯将现代行政组织的权威来源分为三类,分别是卡里斯玛型权威、传统型权威和法理型权威。这其中,法理型权威强调遵章守制,依托正式的法律規范和普遍承认的规则来履行职能和提供公共服务。“浙里兴村共富”场景化应用不仅是数字工作平台,亦是信息展演平台;它以一种可视化方式将政令、意见和举报等内容从“幕后”展示于“台前”,不仅打破了行政的“无知之幕”,而且令原本的“过程黑箱”示于人前。这种实时更新状态、公开接受投诉的方式强化了乡村治理的透明性和公正性,倒逼各级政府及其职能部门依法行政和依规办事,从而提升了组织合理合法型权威。第一,任务传导的整体公示。以往任务下达往往是通过自上而下“发文件”“开大会”完成,而数字技术让任务传导变得异常便捷。按照“浙里兴村共富”数字平台运行规则,任何涉及村情民意、村庄建设、村级民主的信息都必须在平台上公示;一些事关村民利益的重大事项,不仅要求结果公开,更要求在乡村公共服务的决策、执行、调整、验收等各过程主动公开,充分保障村民的知情权。第二,监督工具的整体革新。相较于传统的监督举报模式,“浙里兴村共富”数字平台更能减少信息不对称,保护举报者的隐私和安全,允许每位村民都以“观察者”和“吹哨者”的身份参与村务监督,降低了科层制组织运行中的道德风险和逆向选择。在数字平台上,普通村民可以对乡村公共服务进行事前、事中和事后的全时段监督,确保服务真正“在阳光下运行”。第三,反馈渠道的整体畅通。在乡村复杂多变的场域中,村民的利益诉求千差万别,特别是在缺乏意见领袖和对话机制的情况下,普通村民的意见难以“上达天听”。“浙里兴村共富”数字平台搭建起一个自由的利益表达平台,公开收集村民的批评、劝谏和建议,强化了村级民主,改变了传统权威“高高在上”的姿态,增强了乡村民主自治的合法性和正当性,提升了乡村公共服务供给的有效性。

3.组织扁平化:横向维度的整体性治理

在中国的政治语境下,科层制组织呈现出“条块结合、以块为主、融条于块”的金字塔型权力结构特征,并形成了分级管理的组织体制[37]。数字技术的出现让金字塔状的组织结构出现了两种转型趋势:一种是从层级节制的严密科层结构向扁平化、网络状的组织结构转变,进而促成了公共服务效率提升;另一种则是从以政府职能履行为核心向以业务推进为核心进行转变[38],强化了政府职能部门之间的交互与协作。这两种转型趋势均体现出组织的扁平化趋势和整体联动协同性特征。第一,政府职能部门的整体合作。2019年2月,国家发展改革委等部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》,从多方面提出行动任务,着力补齐农村公共服务短板。但是,这些公共服务的提供涉及教育、财政、人社、广电、体育、资源、商务、文旅等十余个部门,难免存在部门缝隙与合作困境。对此,“浙里兴村共富”场景化应用将多部门任务统一纳入其中,设置统一服务接口,构建起公共服务综合对接云平台,促成了友好与高效的跨部门、跨层级、跨地域的“多跨府际协作”。第二,多元供给主体的整体协力。“双轮驱动”的乡村治理要求乡村公共服务从政府单方供给向政社合作供给转型。当然,地方政府、企事业单位、社会组织、私人部门的统合也需要共享开放的平台,而“浙里兴村共富”数字平台恰恰提供了相应的信息交换和资源共享机制,让村民、农业经纪人、专业合作社、技术型企事业单位、智库等乡村数字治理主体可以便捷地在平台上“出题”和“问政”,构建起融洽便捷的社政协力关系。第三,乡村内外资源的整体调配。内外部资源的合理调配和灵活运用是提高乡村公共服务稳定供给的关键。依托“浙里兴村共富”数字平台,数据资源、经济资源、志愿服务资源、人力资源等内外部资源便捷高效地实现了贯通、交换、共享与统一调配,提高内外互联互通、线上线下融合的效率,进而提升乡村公共服务的稳定性。

综上所述,“整体智治”的理念既有科学系统的内在逻辑,也在实践中彰显了强大的治理效能。2021年12月,浙江省一体化智能化公共数据平台综合评价结果公布,以“浙里兴村共富”场景化应用为代表的诸暨市数字平台总分排名居绍兴市第一位,进入全省第一方阵。总体上,“浙里兴村共富”数字平台从四个方面重塑了乡村公共服务的新格局。第一,事项“一口归集”推动服务内容整体统筹。通过全面梳理涉镇、涉村事项准入清单,厘清县乡村三级权责边界,统筹形成涉镇一级事项615项、二级事项1916项,涉村一级事项185项、二级事项445项,从整体效能看一级事项分别精简40%和16%,由此实现了对基层的“减负赋能”。这些事项经由标准编码、判断过筛、同类归集后上线“浙里兴村共富”场景化应用,确保服务内容一目了然、清晰可见。第二,任务“一键直达”推动服务执行整体通贯。“浙里兴村共富”场景化应用强化了乡镇党委和村社党组织的权威分配权限和任务下达效率,借助数字系统打开了县乡村三个层级的任务通道,打通“自上而下派”与“由下对上评”的双向管路。截至2022年1月,“浙里兴村共富”场景化应用已派单流转事项4万余件,全市5700余名镇村干部已基本养成使用习惯,用户日活跃率达95%以上[36],服务效率稳步提升。第三,进度“一榜统揽”推动服务流程整体感知。“浙里兴村共富”数字平台巧妙发挥了“揭榜挂帅”功能,包括村级集体经济发展、医保养保参保率、矛盾积案化解率等33项指标均可以在平台上直观呈现,形成党建统领“1+5”共富榜单矩阵,并通过榜单排名在潜移默化中营造了村级组织间“比学赶超”的競争氛围。与此同时,镇村干部履职的全流程必须在“浙里兴村共富”场景化应用上进行公开公示,让村民随时随地感知干事创业进度和决策执行情况。第四,考核“一体联动”推动服务效果整体评价。由于打通了多个角色、多个主体和多个场景的数据,“浙里兴村共富”场景化应用围绕领导能力、治理成效、群众口碑等六个维度打造出多维动态、立体精准的考核评价体系,提升了考核的精准性和整体性。

五、结论与讨论

数字化已经从根本上重塑了生产方式、生活方式与治理方式。在数字乡村建设浪潮中,数字化技术推动了乡村运行理念、组织、制度、方法的系统性重塑和整体性重构,这种以数字技术为依托、以数字增效为目标、以数字系统为抓手的“整体智治”治理模式,开启和引领了乡村公共服务现代化转型的一场深刻变革,未来有可能成为数字赋能乡村振兴的新路径。对此,还需强调五点认知。

第一,“整体智治”是整体性治理理念与数字技术的有机耦合,有效缓解了乡村公共服务碎片化痼疾。“整体智治”可拆解为“整体治理”和“智慧治理”两个关键词,但并非两个概念的简单叠加,而是价值与工具、目标与手段的关系,两者互相融合、有机耦合、相互加持而形成的治理新范式。一方面,“整体性”是乡村公共服务和公共治理倡导的价值诉求和改革目标,以一种系统性和全面性的思维部署工作,打破部门藩篱和职能屏障,推动服务主体有效协同和高效合作,共创乡村治理场域下的公共价值。另一方面,“智慧性”则为乡村公共服务的精准匹配提供了技术支撑,借助数字技术和智能系统,更加精细化地梳理、整合与排序治理内容,推动乡村公共服务供给与需求之间的精准匹配。通过运用“整体智治”思维,借助数字技术,对乡村公共服务的内容、流程、方式进行重塑与再造,能够有效破解乡村公共服务中长期存在的碎片化问题。如果失去了整体性治理的价值诉求和目标导向,乡村治理数字化进程就成了无源之水、无本之木;相反,如果失去了数字技术的支撑,仅仅依赖人的有限计算能力,无论如何重构组织结构也永远无法解决科层制组织结构中的“职能分殊化”与“制度缝隙”问题,也就无法从根本上实现整体性协同治理的目标。

第二,“整体智治”催生“新型治理竞赛”,其实质是数字技术加持下的“注意力竞争”。赫伯特·西蒙将注意力的概念引入到组织行为学中,强调“决策者受自身能力与理性限制,只能在有限理性范围内分配自身注意力以进行抉择”[39](p45)。换言之,那些能够进入公共政策议程的政策事项,在一定程度上可以被视为对政府部门之间、不同乡镇(街道)之间、不同行政村(社区)之间注意力竞争的结果[40]。据此类推,“整体智治”则是借由数字技术开展的“新型治理竞赛”。在数字技术的加持下,数字平台始终进行着数据汇总、后台计算、模型测算,并将这些数据资源通过复杂的可视化方式,呈现出诸如村干部精准画像、党组织书记领雁指数、两委干部先锋指数,并将评价结果作为薪酬发放、选拔任用和评先评优的重要依据。在这场“注意力竞赛”中,乡村公共服务的效果、绩效、满意度以一种直观、动态、简约的方式进行排位竞争,都倒逼基层工作人员提升乡村公共服务质量。这也同时从反面启示我们,数字化治理是乡村振兴的一种工具性变革,各地各部门以数字化为切入点在乡村公共服务供给领域开展竞争,其根本目标是实现通力合作,共同协作实现破解乡村公共服务供给领域存在的碎片化问题,从而实现以乡村治理为场域的整体性治理变革,而不能陷入“为数字化而数字化”的窠臼。

第三,“整体智治”作为破解乡村公共服务碎片化的数字治理新范式,契合了变革型组织的发展趋向。面对乡村公共服务碎片化这一痼疾,各地探索出了不同的破解路径,如党建引领、乡贤治村、党员结对、项目进村、云端服务等,均体现了“求新求变”的治理方向。“整体智治”作为诸多破局模式中极具典型性和代表性的一种新范式,将传统治理中的科层工具转化为信息时代的数字工具,让数字技术成为乡村公共服务工作的新抓手、新手段和新载体,力求构建起“线上线下两线联动”的全体系、全脉络、全贯通的双线服务体系,提高问题解决的实效性。值得肯定的是,在基础设施、技术水平、受众人群均显劣势的乡村开展“整体智治”这项数字实践,本身就是组织敢于突破定势思维、勇于推动颠覆式创新的体现,恰恰彰显了变革型组织的鲜明特征。在新时代,变革型组织更应该追求自我变革、创新驱动、前瞻谋划和灵活适应,审时度势进行全局性思考和战略性布局,主动谋变革、大胆推变革、切实抓变革,让“整体智治”成为一项既“叫得响”又“推得开”的数字治理新范式。

第四,集成与共享构成了“整体智治”的驱动双轮,实现数字治理的赋能增权。集成与共享两个关键词,二者相互衔接,构成了数字化赋能乡村公共服务的完整链条。新兴数字技术已经被广泛运用于乡村治理之领域,在重塑乡村治理组织结构、提升乡村治理工作效能、优化乡村公共服务供求匹配、助力乡村振兴等方面发挥了重要作用,加速驱动着乡村社会治理朝着系统集成、精准服务、整体推进的目标前进。在此过程中,数字平台成为服务数据、服务业务、服务流程、服务入口的“集大成者”,村民只需一次访问,即可实现“一网通办”和“一键反馈”,减少了中间步骤。与此同时,通过数字化平台集成数据资源不是为了束之高阁,而是在集成的基础上更充分地利用数据资源,打破政府职能碎片化造成的服务碎片化困境,从而实现更高质量的乡村公共服务供给。“浙里兴村共富”数字平台作为开放的共享空间,全方位归集整合了本地特色数据、县域数据、回流数据等,且政府内外部主体均可通过直观的方式获取数据索取权限,共享治理权限,问题反馈、任务委派、资源调集、执行办结、综合评价等治理流程均可在数字平台上完成,减少了村级公共服务碎片化的发生概率。

第五,“整体智治”仍面临着媒介素养不足和基础设施滞后的双重困境,可能成为“再碎片化”的誘因。不可否认,数字技术的应用让“整体智治”从理念规划走向实践落地,但仍受多方制约,其中村民和村干部的媒介素养欠缺、乡村地区网络基础设施薄弱构成了最主要的掣肘因素。无论从人口结构还是学历层次上看,乡村地区的网络使用者要么难以流畅自如地操作数字平台,要么对于数字系统抱有抵触心理。同时,尽管我国网络技术发展迅猛,但农村互联网普及率才刚刚过半,部分乡村地区仍然面临着基站数量不足、网络信号不佳、数据加载缓慢等问题,“整体智治”的智慧治理效果难以彰显。在现实中,部分年纪稍长的村民还不会使用数字化工具,而且在广大的偏远乡村地区不少老人还在使用“老人机”,这都为推行“整体智治”制造了结构性障碍。因此,如果强行“一刀切”地推进数字乡村,必然造成新的“数字鸿沟”和“数字难民”,这必然影响乡村公共服务供给“整体智治”的落地速度和落地质量。如果未能处理好媒介素养和基础设施这两个根本性制约因素,则可能让乡村公共服务面临“线下供给不足,线上表达不清”的局面,造成“再碎片化”的现象。当前,各地发展阶段和发展质量的差异性客观存在,无法依靠行政力量强行消除差异,甚至短时间由于数字化工具的全面应用可能还会加剧地区之间乡村公共服务供给的差距,以及加剧群体之间享受乡村公共服务的差距。基于此,在把“浙里兴村共富”这样的场景化应用向全省乃至全国推广的过程中,务必需要坚持因地制宜和具体问题具体分析的原则,“一刀切”式的强行推广断不可取。

[参考文献]

[1] 曾亿武, 宋逸香, 林夏珍, 傅昌銮. 中国数字乡村建设若干问题刍议[J]. 中国农村经济, 2021(4).

[2] 韩瑞波. 技术治理驱动的数字乡村建设及其有效性分析[J]. 内蒙古社会科学, 2021(3).

[3] 毛薇, 王贤. 数字乡村建设背景下的农村信息服务模式及策略研究[J]. 情报科学, 2019(11).

[4] 郭美荣, 李瑾, 马晨. 数字乡村背景下农村基本公共服务发展现状与提升策略[J]. 中国软科学, 2021(7).

[5] 李利文. 乡村综合整治中的数字监管:以D村经验为例[J]. 电子政务, 2020(12).

[6] 沈费伟, 叶温馨. 数字乡村建设:实现高质量乡村振兴的策略选择[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2021(5).

[7] 范以锦, 郑昌茂. 数字乡村文化振兴的路径探析和逻辑建构[J]. 中国编辑, 2021(11).

[8] 公丕钰. 数字媒体环境下参与传播理论及实践价值的在地化探索——基于对清远市“乡村新闻官”制度的考察[J]. 当代传播, 2019(6).

[9] 沈费伟, 陈晓玲. 保持乡村性:实现数字乡村治理特色的理论阐述[J]. 电子政务, 2021(3).

[10] 沈费伟, 诸靖文. 乡村“技术治理”的运行逻辑与绩效提升研究[J]. 电子政务, 2020(5).

[11] 何阳, 汤志伟. 迈向技术型自治:数字乡村中村民自治的“三化”变革[J]. 宁夏社会科学, 2021(6).

[12] 赵早. 乡村治理模式转型与数字乡村治理体系构建[J]. 领导科学, 2020(14)

[13] 何阳, 娄成武. 乡村智治:乡村振兴主体的回归——与“城归”人口补位路径的比较[J]. 理论月刊, 2021(8).

[14] 沈费伟. 数字乡村韧性治理的建构逻辑与创新路径[J]. 求实, 2021(5).

[15] 韩瑞波. 敏捷治理驱动的乡村数字治理[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2021(4).

[16] 师曾志, 李堃, 仁增卓玛. “重新部落化”——新媒介赋权下的数字乡村建设[J]. 新闻与写作, 2019(9).

[17] 陈潭,王鹏. 信息鸿沟与数字乡村建设的实践症候[J]. 电子政务, 2020(12).

[18] 冯朝睿, 徐宏宇. 当前数字乡村建设的实践困境与突破路径[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2021(5).

[19] 赵成伟, 许竹青. 高质量发展视阈下数字乡村建设的机理、问题与策略[J]. 求是学刊, 2021(5).

[20] 韩瑞波. 技术治理驱动的数字乡村建设及其有效性分析[J]. 内蒙古社会科学, 2021(3).

[21] 陆九天, 陈灿平. 民族地区数字乡村建设:逻辑起点、潜在路径和政策建议[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021(5).

[22] 吴立凡. 西部欠发达地区数字乡村建设的三个着力点[J]. 人民论坛, 2020(8).

[23] 国家数字乡村试点地区公示名单[J]. 电子政务, 2020(10).

[24] 杜春林, 张新文. 乡村公共服务供给:从“碎片化”到“整体性”[J]. 农业经济问题, 2015(7).

[25] 张新文, 詹国辉. 整体性治理框架下农村公共服务的有效供给[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2016(3).

[26] 陈硕, 高琳. 央地关系:财政分权度量及作用机制再评估[J]. 管理世界, 2012(6).

[27] 周飞舟. 从汲取型政权到“悬浮型”政权——税费改革对国家与农民关系之影响[J]. 社会学研究, 2006(3).

[28] 方堃, 李帆, 金铭. 基于整体性治理的数字乡村公共服务体系研究[J]. 电子政务, 2019(11).

[29] Perri 6, Holistic Government[M]. London: Demos, 1997.

[30] Perri 6, LeatD. , Seltzer K. , Stoker G. . Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda[M]. Basingstoke: Palgrave, 2002.

[31] WeiheZ. . Post-New Public Management Era of Cross-agency Collaboration: A Review of Perri 6's Holistic Government[J]. Journal of Social Sciences, 2012(5).

[32] Perri 6. Joined-up government in the Western World in comparative perspective: A preliminary literature review and exploration[J]. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, 2004(1).

[33] Ling T. . Delivering joined–up government in the UK: dimensions, issues and problems[J]. Public administration, 2002(4).

[34] Pollitt C. . Joined-up government: a survey[J]. Political studies review, 2003(1).

[35] 曾凡军, 韦彬. 后公共治理理论:作为一种新趋向的整体性治理[J]. 天津行政学院学报, 2010(2).

[36] 绍兴市人民政府. “浙里兴村共富”登上《数字化改革(领跑者)》[EB/OL]. 绍兴市人民政府官网. 2022-01-05, http: //www. sx. gov. cn/art/2022/1/5/art_1462943_59352635. html.

[37] 韩啸. 信息技术、组织結构和制度安排何以让虚拟政府成为可能?——评《构建虚拟政府: 信息技术与制度创新》[J]. 公共管理评论, 2017(1).

[38] 曾渝,张权. 平台驱动的数字政府:能力、转型与现代化[J]. 电子政务, 2020(7).

[39] [美]赫伯特·西蒙. 管理行为. 詹正茂,译,北京: 机械工业出版社, 2013.

[40] 陈新. 注意力竞争与技术执行: 数字化形式主义的反思及其超越[J]. 社会科学战线, 2021(8).

责任编辑范瑞光