什么影响了PPP政策的创新扩散?

李晓晗 柳亦博

[摘 要]政府与社会资本合作是公共服务供给侧改革的重要抓手,也是公共治理理念创新的有效践行。借助政策扩散理论和事件史分析方法对我国282个地级市2004年至2019年的面板数据进行分析,发现动机因素、资源/障碍因素、外部因素均在不同程度上影响政府与社会资本合作政策在地方政府间的扩散。其中,人口规模、经济发展水平、政府财政资源、学习机制、模仿机制是地方政府采纳政策的重要驱动力。中国地方政府的经验能够很好地帮助我们对PPP政策创新扩散中的关键性影响因素进行定量分析,以验证那些传统上被认为有助于政府与社会资本合作的“积极因素”是否真的有效,从而可以在更多维度上揭示中国地方政府公共政策创新扩散的内在逻辑。

[关键词]政府与社会资本合作;政策创新扩散;公共服务;事件史分析

[中图分类号]F127 [文献标识码] A [文章编号]1008-4479(2022)02-0084-10

一、问题的提出

政府与社会资本合作(Public-Private Partnership,下文简称PPP)是改善公共服务供给效率和服务品质的重要工具,也是加快政府职能转变、提升国家治理能力的关键密钥。在当前经济下行和疫情防控的叠加压力下,基础设施建设作为经济社会发展基石的重要作用进一步凸显,《2020年国务院政府工作报告》将新型基础设施建设列为本年度重点支持项目之一,成为对冲经济下行和疫情影响的重要措施,这为PPP模式赋予了新的应用空间。

PPP模式是以政府与社会资本对公共服务和公共产品的有效供给为逻辑起点而形成的“利益共享、风险共担、全程合作”的伙伴关系。这一管理模式并非全新理念,而是在独特时代背景和历史趋势下的特殊表现形式[1](p9)。需要特别说明的是,PPP与政府特许经营基于不同的法系和不同国家的话语体系而产生;但从广义上讲,PPP是政府特许经营制度的沿袭和发展,政府特许经营是PPP的一种具体方法和措施[2-3],《基础设施和公用事业特许经营管理办法》中明确提出政府特许经营是PPP的一种实现形式。本文采用广义的政府与社会资本合作概念,将政府特许经营的相关政策文本纳入本研究讨论范围内。

自20世纪60—70年代以来,全球范围内掀起了PPP模式扩张的热潮。与欧美发达国家相比,我国的PPP发展在获得中央政策的支持之后,大量项目快速上马,至2017年完成了全国31个省级行政区划单位的覆盖;截至2019年底,超九成的地级市政府采纳了这一变革战略。面对这种爆炸式的增长,不完善的契约导致我国的PPP出现了政策热而实践冷、政策目标与地方政府行为偏离、寻租行为频发等问题,影响了分布式探索PPP政策扩散的效率。当前,学界对PPP政策扩散的讨论多集中于扩散模式、时空特征等方面,而对PPP政策扩散的动因研究多聚焦于影响因素的判别和重要性排序,鲜有从时间序列和空间尺度相结合的视角对PPP政策扩散进行全方位解读[4]。对于PPP政策在地方政府间遵循怎样的扩散路径,哪些因素影响了PPP政策在地方政府间的扩散,以及如何提升政策采纳的效率和质量这三个关键问题上,仍存在许多有待验证的结论。正是基于此,本文旨在通过将事件史研究与政策扩散理论相结合,尝试对以上三个问题给出一个融贯的回答。

二、理论工具与研究假设

(一)理论述评

政策创新扩散(the Diffusion of Policy Innovations)简称为政策扩散(the Policy Diffusion)。政策创新扩散的研究肇始于20世纪60年代,美国密歇根大学沃克教授的《美国各州之间的创新扩散》一文揭开了该领域的研究序幕,之后数年经弗朗西斯·贝里、威廉·贝里、弗吉尼亚·格雷、保罗·萨巴蒂尔、罗杰斯等学者的努力,在管理学、政治学、社会学等学科范畴内进行了有益的尝试,进一步丰富和发展了政策创新扩散的理论研究,使之成为公共政策学的重要研究分支。国内对政策创新扩散的研究起步较晚,直到21世纪初才逐渐引起国内学界的关注。

政策扩散是一个结构性的过程,是一种区域性的效仿模式,是基于竞争性优势的学习借鉴方法[5]。罗杰斯认为创新、时间、传播渠道、社会系统是政策创新扩散的四要素。政策创新扩散即政策创新在一定的时间范围内,经由特定的传播渠道,在政府、组织等社会系统间传播并采纳的过程[6]。当前,国内外学者在理论研究和实证检验的基础上,归纳出影响政策创新扩散的内部因素和外部因素,包括政治因素、经济资源、社会发展因素,以及领导者因素、从众因素、竞争因素、信息沟通因素等。贝里夫妇在深入分析政策扩散的影响因素之后,提出了政策扩散分析的内部决定模型和传播模型,并将两种模型整合统一起来,形成了州政府创新的总模型,具体形式为:〖采纳可能性〗_(i,t)=f(〖动机〗_(i,t),〖资源?障碍〗_(i,t),〖其他政策〗_(i,t),〖外部因素〗_(i,t))[7](pp225-267)。罗杰斯的创新扩散模型(DOI)强调政策创新扩散受领导者个人特质、组织内部特征和外部環境等三类因素的共同影响[6](p64)。Wejnert提出了一个综合性的分析框架,这一框架汇总了三类变量:创新本身的特征、影响政策采纳的行动者特征、环境特征[8]。Charles R. Shipan和Craig Volden概括了政策创新扩散的四种机制,即强制机制、竞争机制、学习机制和模仿机制;具体而言,强制机制是指上级政府直接或间接的强制性要求,体现为自上而下的制度压力;竞争机制关注府际竞争,尤其是邻近政府的政策采纳情况;学习机制指政策已采纳地区的向好发展所促成的政府间的借鉴和效仿;模仿机制体现为社会化的交流过程,反映出一种“政策克隆”般的从众效应[9]。本文基于政策扩散研究的经典分析框架,结合我国国情,建构了我国大陆地级市政府与社会资本合作政策扩散的分析框架,考察动机因素、资源/障碍因素、外部因素等三类变量对政策扩散的影响。

(二)研究假设

1.动机因素(H1)

積极回应公共需求是政府政策创新的原动力[10],根据戴维·伊斯顿的政治系统理论,良好的公共政策就是政府对公众需求的有效回应,公共需求是政府决策的逻辑起点,亦是公共政策创新的终极关怀。人口规模是公共需求产生的先决条件,同时支撑政府决策的有效执行和公共服务的有效利用[11]。已有多项研究表明,人口规模与政策创新采纳呈正相关关系[12-13]。在人口规模较大的城市或地区,公共问题和社会矛盾都更为复杂,公共需求的表达方式相对多元,对政策创新的渴求度也就更高,同时,政府采纳创新政策的可能性也越高[14]。

H1:地级市人口规模越大,其采纳政府与社会资本合作政策的可能性越大。

2.资源/障碍因素(H2/H3/H4)

经济发展水平是政府采纳创新的决定性因素,经济发达地区对政策创新的容忍度更强,对新政策的态度更为开放,同时可以承受政策创新带来的经济压力,因此,政府采纳创新的倾向性更高[15]。已有研究发现,人均GDP作为反映地区经济发展水平的首要指标,与政府采纳创新呈正相关[16]。经济发展水平较高的城市,私营部门和企业的发展水平越高,政策参与的活力越强[17],这为政府与社会资本合作的开展提供了先行基础。

H2:地级市经济发展水平越高,其采纳政府与社会资本合作政策的可能性越大。

政府对创新政策的采纳需要丰富的财政资源为依托,已有多项研究表明,财政资源丰富的地方政府更倾向于采纳创新[18-19]。政府与社会资本合作模式以平等的伙伴关系为原则签订合同,政府根据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价,在这一模式下,丰富的财政资源是地方政府与社会资本开展合作的前提,是维持项目可持续运营的重要物质保障,政府财政能力越强的地区,越具备采纳该政策的可能性[20]。

H3:地级市政府财政资源越丰富,其采纳政府与社会资本合作政策的可能性越大。

地级市行政级别是考察地方政府采纳创新的重要政治因素[21],在我国的行政架构下,行政级别越高代表该城市拥有更多的自主权和更为丰富的政治、经济、社会资源,对创新政策的采纳具有更为充足的资源支撑。多项研究结果表明,城市的行政级别对其资源配置能力和行政权限有重要影响,行政级别较高的城市对政策创新采纳的意愿更强[22]。此外,省会城市、副省级城市具有带动周边城市发展的辐射职能,它们对创新政策的优先采纳是其特殊行政地位所天然赋有的。

H4:地级市的行政级别越高,其采纳政府与社会资本合作政策的可能性越大。

3.外部因素(H5/H6/H7/H8)

根据Charles R. Shipan和Craig Volden提出的政策创新扩散机制,本文将影响政府和社会资本合作政策创新的外部因素概括为:上级压力(强制机制)、临近效应(竞争机制)、全国已采纳城市比例(学习机制)、新闻报道数量(模仿机制)。

根据垂直影响模型(vertical influence models),中央政府是政策创新的先行者,是地方政府效法和学习的对象[23],上级政府的倡议和政策支持是影响地方政府采纳创新的重要政治因素。在“压力型体制”和自上而下的授权过程中,下级政府的行政行为受到上级压力的节制,从规避风险的角度看,在姿态上与中央政府保持一致是十分必要的[24]。已有多项研究显示,当某项政策创新得到上级政府的认可和支持时,各地方政府在政策扩散过程中将更为主动[25-26]。

H5:上级施加压力越大,地级市采纳政府与社会资本合作政策的可能性越大。

区域传播模型(the regional diffusion model)假设地方政府采纳创新受区位相邻的政府所影响,政策创新在某地区集中扩散的概率高于形成全国性传播的概率。现有研究同样表明,某地区的政策创新扩散受临近地区的政策创新采纳所影响[27]。在我国,府际竞争以“政治锦标赛”的方式呈现,地方政府受相邻政府的运行逻辑所影响,关注周边政府的施政路线,在这一竞争机制下,政策创新的临近效应发生,使政策创新在某区域内集中扩散[28]。

H6:临近地级市推行政府与社会资本合作政策的数量越多,该城市采纳的可能性越大。

学习机制和竞争机制均映射出政策扩散过程中同级政府间的互动关系,相较于竞争机制中的临近效应,学习机制的作用规模更广,可延伸至全国范围。Gary的研究表明,一项政策创新在各地区间的扩散速度与全国范围内的扩散速度呈函数关系,全国范围内已采纳某政策的城市比例越高,该地区推行政策的可能性就越大[29]。国内学者的研究同样显示,学习机制在某种程度上主导了政策创新扩散,政策已采纳地区的向好发展促成了政府间的借鉴和效仿。

H7:全国范围内已推行政府与社会资本合作政策的地级市比例越高,该城市采纳的可能性越大。

新闻报道是当今社会最为普遍的信息传播媒介,在政策议程中发挥着不可低估的作用,是政治社会化的重要方式。新闻报道形成的“焦点效应”,孕育着巨大的舆论压力,促使地方政府关注公众需求,进而达成决策民主化的目标[30]。已有研究表明,新闻报道在公共自行车计划、地方政府绩效评价、政府购买公共服务等领域的政策扩散中发挥着重要作用[31]。

H8:当年发表的有关政府与社会资本合作政策的新闻报道数量越多,地级市采纳的可能性越大。

三、研究设计

(一)样本选取及数据来源

本文选取中国大陆地级市作为研究的基本分析单元,时间跨度为2004年至2019年,观测对象的最长生存周期为15年。本研究考察中国大陆地级市在该时间跨度内对政府与社会资本合作政策的采纳及创新扩散情况,在确定该政策的采纳时间时以当地政府出台官方文件为依据,以2004年为观测起点,以政策采纳年份为观测终点,并对终点年份后的数据予以剔除。经过数据筛选与整理,本文共考察了282个地级市,构建了3239个“城市—年份”观测点。

本文选取地级市为基本分析单元,主要基于以下三方面的原因:(1)相较于省级行政單位,地级市的样本规模较大,更能反映政策创新扩散的规律及变量间关系;(2)相较于县级行政单位,地级市的样本规模适中,更具数据采集和计量分析的实操性;(3)以中间层级的地级市为研究对象,既可以充分反映省会城市、副省级城市“自上而下”的扩散影响,又可以反映县级行政单位“自下而上”的扩散影响。因此,地级市作为考察政策创新扩散的分析单元是更为适宜的。本研究的因变量数据来源于《政府与社会资本合作(PPP)模式政策及法律文件汇编》、“北大法宝”网站以及中国政府采购网、地方政府官网等官方网站。自变量数据来源于《中国城市统计年鉴》、各地级市统计公报和中国知网报纸数据库。

(二)研究方法及计量模型

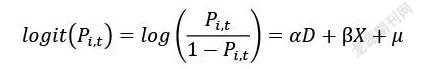

本文考察的是2004年至2019年间我国地级市政府与社会资本合作政策的创新扩散情况及其动因,并试图构建一个理论分析框架以解释地级市政府采纳该政策的动因。具体而言,测量公共服务需求、经济发展水平、政府财政资源、城市行政级别、上级压力、临近效应、全国已采纳城市比例、新闻报道等因素对地级市采纳政府与社会资本合作政策的影响。为验证前文理论假设,本文采用事件史分析法(EHA)检验各地级市对政府和社会资本合作政策的采纳动因。事件史分析法用于研究事件发生的方式和影响因素,关注某事件在特定时间跨度内的质的转变。相较于OLS分析方法在处理删截数据及历时性数据时的固有弊端,事件史分析法可以更为有效地解决这些问题。事件史分析法对时间t发生该事件的几率测量基于时间t-1的变量观测值,利用纵向时间序列数据与横向截面数据组合分析,对探寻事件发生的影响因素有较强的适用性[32](p81)。基于本研究因变量是二分变量的特点,本文在采用EHA识别各变量间的关系时,运用二元logistic回归模型进行估测。本研究以年为单位记录变量数据,因此选取用于分析离散时间序列的logistic回归模型,将相关变量整合后得到以下统计模型:

logit(P_(i,t) )=log(P_(i,t)/(1-P_(i,t) ))=αD+βX+μ

其中,P_(i,t)是地级市政府i在时间t采纳政府与社会资本合作政策的概率,αD是历时数据的基本风险概率,β是各个自变量的回归系数,X是所有自变量的集合,常数项μ指的是误差。

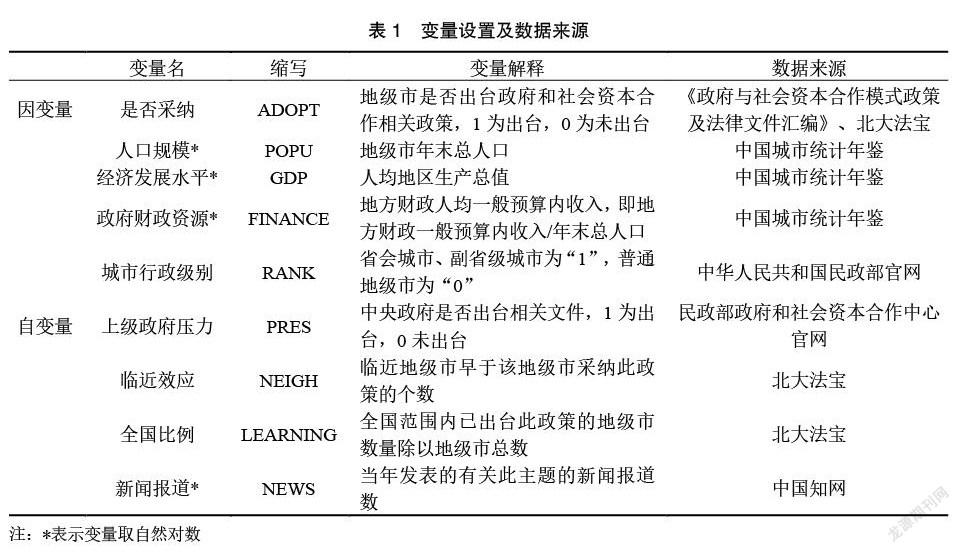

(三)变量设置及其测量

1.因变量

本文的因变量是地级市政府与社会资本合作政策的采纳情况,即地级市政府i在时间t采纳政府与社会资本合作政策的概率。这一被解释变量是二分虚拟变量,地级市政府i在时间t发布政府与社会资本合作相关政策,编码为“1”,在时间t之前的年份取值为“0”,时间t之后的数据被剔除。

2.自变量

(1)动机因素

人口规模是政策创新扩散的调节器,是政策创新采纳的重要影响因素。本研究中的人口规模变量以某地级市前一年年末的总人口数量来衡量,因数值较大,为降低变量之间的多重共线性风险,对该变量取自然对数作为测量值。

(2)资源/障碍因素

社会经济发展水平是政策创新扩散的关键影响因素[33],城市人均地区生产总值是反映某地区社会经济发展水平的关键指标,本研究采纳地级市人均地区生产总值这一变量来衡量地方经济发展水平,选取地级市政府i在t-1年的人均地区生产总值,并对该变量取自然对数作为统计值。在对地级市政府财政资源进行测量时,以地方财政人均一般预算内收入作为衡量指标,选取地级市政府i在t-1年的地方财政一般预算内收入,除以地级市政府i在t-1年的年末总人口数,将计算结果以对数形式归入计量模型。城市行政级别以民政部公布的行政区划为依据,省会城市、副省级城市编码为“1”,其余地级市编码为“0”。

(3)外部因素

我国政策创新扩散具有显著的自上而下的强制性,上级政府能够运用其权威,以强制的方式推动政策创新扩散,上级政府压力这一变量关注中央政府文件对地级市政府采纳政策的影响。2014年财政部成立政府和社会资本合作中心,同年,国务院、国家发展改革委、财政部等多部门发文,规范和指导政府和社会资本合作,本研究以2014年为分界点,2014年及之后该变量赋值为“1”,其余年份赋值为“0”。临近效应考察已采纳该政策的相邻地级市的数量,以地级市政府i在t-1年已采纳该政策的相邻地级市数量为测量值。全国比例用于测量学习机制对创新采纳的影响,以t-1年全国范围内已采纳城市数量除以全国地级市总数而得。新闻报道数反映了舆论压力对政策创新扩散的影响,本研究以中国知网重要报纸全文数据库为依托,检索2004年至2019年间,每年以“政府和社会资本合作”“PPP”“公用事业特许经营”为主题的新闻报道数,选取t-1年的新闻报道数,以对数形式纳入计量模型。本文所选取的变量解释及数据来源如表1所示。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计和相关性分析

本文通过方差膨胀系数(VIF)检验变量间的多重共线性问题,VIF越大,解释变量的容忍度越小,越有共线性问题,本研究中自变量VIF值远低于警戒值10,表明变量间不存在严重的共线性问题。变量的描述性统计结果和相关性分析结果如表2和表3所示。初步分析显示,因变量政府与社会资本合作政策的采纳与自变量人口规模、经济发展水平、政府财政资源、城市行政级别之间存在弱度相关。因变量与自变量全国比例、新闻报道的相关系数均大于0.5,并在0.01的水平上显著,表示以上自变量与因变量存在中度相关,这一结果为假设H7、H8提供了初步佐证。

(二)回归分析

经过霍斯默·莱梅肖检验,回归模型的显著性远大于参考值0.05,且模型预测百分比均大于50%,证明本研究建立的二元logistic回归模型是合理的,可以反映变量间的真实关系。基于二元logistic回归的事件史分析结果如表4所示,模型1、模型2、模型3是将动机因素、资源/障碍因素、外部因素单独进行回归分析后的结果,模型4、模型5、模型6是将三类变量两两组合后进行回归分析的结果,模型7是综合三类变量的全因素模型,统计结果报告括号外为每个变量的优势比(odds ratio,简称OR值),括号内为标准误。此外,表4报告了常数项、卡方值、自由度、伪R2等反映模型拟合优度的指标。七个模型中伪R2最小值为0.002,全因素模型的伪R2值最高,达到了0.531,说明模型的拟合度较好,自变量对因变量有较强的解释力。

在动机因素的变量中,人口规模与因变量政府与社会资本合作政策的采纳在模型4、7中呈0.01水平上显著,在模型5中呈0.05水平上显著,且四个模型中的优势比均大于1,表明自变量人口规模对因变量有正向影响,因此假设H1得到支持。

在资源/障碍因素的变量中,自变量经济发展水平在模型4、模型6、模型7中与因变量均无显著影响关系,而在单独的资源/障碍因素回归模型(模型2)中,与因变量在0.1水平上显著,且优势比大于1,表明经济发展水平对政府与社会资本合作政策的采纳有正向的推动作用,同时在相关性分析中,经济发展水平与因变量在0.01水平上显著正相关,因此假设H2得到支持。自变量政府财政资源在模型6中与因变量在0.05级别上显著,在模型2、模型4、模型7中与因变量在0.01水平上显著,且在以上四个模型中的优势比均大于1。结合相关性分析结果,自变量政府财政资源与政府与社会资本合作政策的采纳在0.01水平上显著正相关,因此假设H3得到支持。自变量城市行政级别在资源/障碍因素回归模型(模型2)中与因变量未呈现显著影响关系,且在模型6、模型7中的优势比小于1,结合相关性分析结果,自变量行政级别与因变量相关系数为0.045,属于微弱相关或无相关,因此,前文假设H4未获得支持。

在外部因素的变量中,自变量上级政府压力与自变量临近效应在模型3、模型5、模型6、模型7中均与因变量无显著影响关系,同时,在模型6、模型7中,自变量上级政府压力的优势比小于1,自变量临近效应在模型3、模型5、模型7中的优势比均小于1,因此假设H5、H6无法得到支持。自变量全国比例、新闻报道在所涉模型中均在0.01水平上显著,并且在每个模型中的优势比都远大于1,表明两个自变量对政府与社会资本政策的采纳起到正向的推动作用;由相关性分析结果可知,自变量全国比例、新闻报道在0.01水平上与因变量显著正相关,相关系数均大于0.4,呈中度相关。因此,关于学习机制和模仿机制的假设H7、H8均得到支持。

人口规模对政府与社会资本合作政策的采纳起到正向的推动作用,人口规模较大的城市面临着更为复杂和多元的公共服务需求,政府对公众需求的回应更为明显。这一结论与诸多国内外研究结果相契合,地方政府的意愿是创新政策施行的基础,人口规模而产生的公共服务需求压力是促使政府采纳创新的重要源动力。

同前文预期相同,城市经济发展水平和政府财政资源是创新政策采纳的重要推动力,这表明地方政府的能力与采纳意愿是互为关照的逻辑起点,二者共同影响着创新政策的扩散效果。经济发展程度较高的城市,对创新政策的容忍度和开放度更高,同时能够为创新政策的施行提供良好的配套环境。本文研究发现,城市行政级别对政府与社会资本合作政策的采纳未产生影响,在该政策的扩散过程中,这一政治因素并未起到关键性的作用。

同预期相悖,上级政府压力对因变量的影响不显著,这可能与中央政策出台时间与城市施行政策时间历时较短有关,也可能与变量测量方式有关,在今后的研究中可考虑设置上级考核压力、省级政府的政策压力等变量予以进一步考察。竞争机制的研究假设未得到支持,而学习机制对政策采纳的影响显著,在全因素模型中,学习机制的优势比高达10.473,表明在其他变量固定的情况下,全国已采纳城市比例增加一个单位,政府与社会资本合作政策的采纳概率将提高约10倍。新闻报道数量对政策采纳的作用显著,新闻报道数量的对数每增加一个单位,政策采纳的概率提升约4倍,新闻媒介这一“政治的火钳”吸引着地方政府的政策注意力,对政府与社会资本合作政策的采纳产生了实质性的影响。

(三)稳健性检验

稳健性检验用以考察研究方法和样本数据的解释能力,通过样本分割、变量替换等方式进行重复性实验,若统计结果显示符号和显著性未发生改变,则证明统计结果是可靠的。本文主要从以下两个角度对研究结果进行稳健性检验:第一,以省份为单位进行变量分类,基于本文收集的面板数据,通过回归分析,讨论人口规模、经济发展水平、政府财政资源、行政级别、上级政府压力、省内临近效应、省内采纳城市比例、省内媒体报道对因变量的影响;第二,本文尝试用同一省份内采纳该政策的城市数量替换临近效应,将其纳入回归模型中进行分析。两种稳健性检验的结果与上文统计结果一致,进一步证明了结论的可靠性。

五、结论与展望

通过基于我国大陆282个地级市2004年至2019年的面板数据分析,我们设置了3239个“城市—年份”观测点,从动机因素、资源/障碍因素、外部因素等维度构建了PPP政策采納的分析模型,并使用事件史分析方法,对上述潜在的影响因素进行实证分析。结果显示,城市人口规模、城市经济发展水平、政府财政资源、全国范围内已采纳城市比例(学习机制)、媒体报道数量(模仿机制)是政府与社会资本合作政策采纳的关键影响因素。上述研究发现为解释政府与社会资本合作政策在地级市之间的扩散提供了初始佐证,为该政策的应用和推广提供了理论依据和政策启示,对进一步分析和理解我国公共政策的创新扩散机制具有重要的现实意义和应用价值。如何为政府创新采纳提供先行的制度语境和话语平台,如何实现政府创新采纳、公众需求、社会发展等因素间的良性互动和有效契合?我们认为可以从以下几个方面展开讨论。

首先,对公共需求的回应是政府政策创新的关键动因,政策创新的终极关怀在于解决社会矛盾,满足公共需求。而在政府与社会资本合作政策的扩散过程中,存在着象征性执行、选择性执行、假PPP项目等现象,严重影响着政策执行质量和效率,极易引发社会公众对行政机关的信任危机[34]。建立多元渠道吸纳社会的公共诉求,打破政府与社会公众间的沟通壁垒,充分了解公共需求是政策创新扩散和有效政府回应的基本条件。其次,经济资源是地方政府采纳创新的重要影响因素,充足的经济财政资源是政策扩散前期平台搭建、中期资源有效配置、后期可持续供给的物质保障。鼓励发达地区优先采纳政策创新,在其政策施行经验的基础之上,引领欠发达地区的政策扩散,这一模式能够有效规避大范围的扩散失败而衍生的经济社会发展问题。再次,学习机制对政府与社会资本合作政策的扩散有正向的影响,随着时间的推移,政府与社会资本合作模式在多个地区得以持续发展,取得的实质性成果得到了时间的验证,从而激发了各地方政府的学习热情,推动了政策扩散。复次,“政治锦标赛”“晋升锦标赛”等机制诱发了“锐意进取”的地方政府,同级政府间的盲目竞争得以强化和延续。推动政策“试点”工作的开展,增强地方政府间的互动交流,实现政策创新由点到面的扩散,既可以深入总结试点工作的经验成果,又可以避免因盲目竞争而导致的短视行为。最后,新闻报道所营造的舆论氛围是政府与社会资本合作政策扩散的又一关键推动力。主流媒体的政策宣传和舆论引导既是政策创新扩散的诱因,又是政策创新扩散的有力保障,保证新闻报道的内容质量,以先进经验为标杆、以失败教训为警示、以政策宣传为指引,提升政策议题的认知程度,推动政策创新扩散的良性运行。

本文在理论探讨和实证检验的基础上得出了上述结论,但这些结论并不是绝对的、普遍性的。因为,我们选取的关键变量尚不足以涵盖政治因素、组织内晋升、政府官员个人特征等所有潜在影响变量,尤其是在地方政府“锦标赛式”的竞争冲动下,很有可能出现对PPP政策扩散具有决定性的新变量,所以本文的指标设计仍需随着案例库的扩充而不断优化。此外,地方政府对PPP政策创新的采纳也是一个不断动态试错的过程,在地方发展的不同阶段,其作用的主要机制也不尽相同,并且因变量采用二分变量的设置无法识别创新政策扩散过程中各地方政府的政策调整或政策再造状况。最后值得进一步讨论的问题是,主流媒体的政策宣传是否在某种情况下会成为政策扩散的阻碍因素?因为,宣传往往导致某个政策实践上获得成功的城市被树立为一种“政治景观”,这在两个方面对政策的扩散和创新产生了抑制作用:一是与其存在竞争关系的城市反而更有可能刻意回避它的成功经验,而非将其成功经验向纵深继续实践;二是成为“政治景观”的城市会获得来自上级财政的更多支持,这反而破坏了它最初的政策场域,不利于观察其政策的稳定性,且被政治“正典化”的经验隐含着一种伦理上的不容置疑,令经验的横向扩散难以根据不同城市的具体情况而弹性调整。综上,我们认为进一步的研究可以本文为基础,分阶段对政策创新扩散过程和影响机制展开中—长时段的考察,在中国政府的行政发包制背景下深入讨论政策扩散和创新性执行等问题。

[参考文献]

[1] [美]E. S. 萨瓦斯. 民营化与PPP模式[M]. 周志忍,译,北京: 中国人民大学出版社, 2015.

[2] 王丛虎, 徐琳. PPP与政府特许经营的关系及立法策略[J]. 财政研究, 2016(6).

[3] 杨晓宇. 特许经营与PPP的关系——以发达国家为背景[J]. 财政科学, 2016(9).

[4] 程哲, 王欢明, 宋金波, 等. 空间对PPP重要吗: 中国PPP空间治理机制探索[J]. 政府管制评论, 2018(1).

[5] E.M.Rogers. Diffusion of Innovations[M]. New York: Free Press, 1983.

[6] E.M.Rogers.Diffusion of Innovations[M].New York: Free Press, 2003.

[7] [美]保罗·A.萨巴蒂尔. 政策过程理论[M]. 彭宗超, 译, 北京: 三联书店, 2004.

[8] Barbara Wejnert. Integrating Models of Diffusion of Innovation: A Conceptual Framework[J]. Annual Review of Sociology, 2002(1).

[9] Charles R. Shipan,Craig Volden. The Mechanisms of Policy Diffusion[J]. American Journal of Political Science, 2008, 52(4).

[10] Walker J.L.. The Diffusion of Innovation among the American States [J]. The American Political Science Review 1969, 63 (3).

[11] SD Parkes,G.Marsden,SA.Shaheen,AP.Cohen. Understanding the Diffusion of Public Bike Sharing Systems: Evidence from Europe and North America[J]. Journal of Transport Geography, 2013, 31(7).

[12] Moon,M.J.,Deleon,Peter. Municipal Reinvention: Managerial Values and Diffusion among Municipalities[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2001, 11( 3).

[13] Walker, R.M.. Innovation Type and Diffusion: An Empirical Analysis of Local Graeme[J]. Public Administration, 2006(6).

[14] 馬亮. 公共服务创新的扩散: 中国城市公共自行车计划的实证分析[J]. 公共行政评论, 2015(3).

[15] Tolbert C.J., Mossberger K., McnealR.S.. Institutions, Policy Innovation, and E-government in the American States[J]. Public Administration Review, 2008, 68 (3).

[16] 吴建南, 张攀, 刘张立. “效能建设”十年扩散: 面向中国省份的事件史分析[J]. 中国行政管理, 2014(1).

[17] GilardiF.. Who Learns from What in Policy Diffusion Processes? American Journal of Political Science[J]. 2010, 54(3).

[18] Mohr, L. B.. Determinants of Innovation in Organizations[J]. The American Political Science Review, 1969(1).

[19] 朱多刚, 郭俊华. 专利资助政策的创新与扩散: 面向中国省份的事件史分析[J]. 公共行政评论, 2016(5).

[20] 王友奎, 赵雪娇, 张楠. 政务服务中智能问答机器人创新扩散的影响因素研究——基于事件史分析[J]. 电子政务, 2019(12).

[21] 赵强. 制度压力如何影响地方政府公共服务创新的扩散?——以城市网格化管理为例[J]. 公共行政评论, 2015(3).

[22] YanlongZhang.From State to Market: Private Participation in China's Urban Infrastructure Sectors, 1992-2008[J]. World Development, 2014, 64 (1).

[23] France Stokes Berry, William D..State Lottery Adoption as Policy Innovation: An Event History Analysis[J]. The American Political Science Review, 1990, 84(2).

[24] 周雪光. 權威体制与有效治理: 当代中国国家治理的制度逻辑[J]. 开放时代, 2011(10).

[25] Chien, S.. The Isomorphism of Local Development Policy: A Case Study of the Formation and Transformation of National Development Zones in Post Jiangsu, China. Urban Studies, 2008, 45(2).

[26] Zhu,X.. Mandate Versus Championship: Vertical Government Intervention and Diffusion of Innovation in Public Services in Authoritarian China. Public Management Review, 2014, 16(1).

[27] 郭磊, 秦酉. 省级政府社会政策创新扩散研究——以企业年金税收优惠政策为例[J]. 甘肃行政学院学报, 2017(1).

[28] 定明捷, 张梁. 地方政府政策创新扩散生成机理的逻辑分析[J]. 社会主义研究, 2014(3).

[29] Gary V.. Innovation in the States: A diffusion study[J]. The American Political Science Review, 1973, 67(4).

[30] Zhang,H.Shaheen,S.A.,Chen,X.. Bicycle Evolution in China: From the 1900 s to Present. International Journal of Sustainable Transportation, 2014, 8(5).

[31] 李文彬, 王佳利. 地方政府绩效评价的扩散: 面向广东省的事件史分析[J]. 行政论坛, 2018(6).

[32] [美]保罗·D.埃里森.事件史和生存分析(第二版)[M]. 范新光,译,上海: 格致出版社, 2017: 81.

[33] 朱旭峰, 赵慧. 政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保制度为例(1993—1999)[J]. 中国社会科学, 2016(8).

[34] 代政, 吕守军. PPP项目关键因素研究——基于政府和社会资本的比较分析[J]. 软科学, 2019(4).

责任编辑范瑞光