无论目光投向何处,都要践行科学研究原则①

周勤如

一、大会发言稿

大家好!非常感谢浙江音乐学院邀请我在这次研讨会上发言。

提出“把目光投向何处”的会议主题是有的放矢的。因为杜亚雄先生在2019年以“把目光投向音乐”对郭乃安先生1991年提出的“把目光投向人”进行了反诘。这种在三十年小周期中出现的180°认识上的反差,值得我们从国际和国内的大视野回顾一下,以便放眼世界,发展自己。

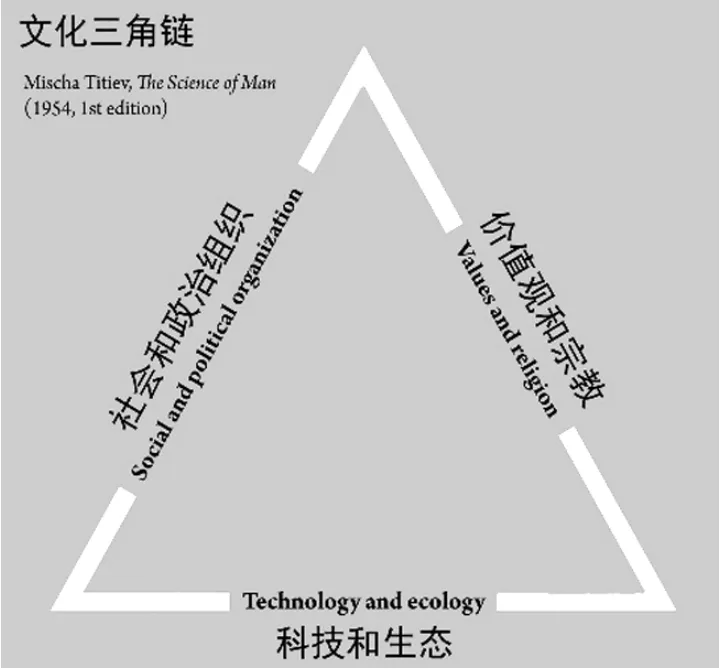

郭先生的提法显然是强调音乐学研究的人文内涵。从这个意义上讲,“把目光投向人”并没有错,只是需要明确,音乐学在这个语境下属于人类学,准确地说,是梅里亚姆开启的音乐人类学,其初衷是引导西方音乐学者走出欧洲中心主义,参与全球化战略进程。因此,学科的目光自然投向音乐的社会文化功能,而不会耗费时间和精力关注非欧音乐自身的发展和学术地位的提升。实际上,捷克人类学家提提耶夫在1954年《人的科学》一书就提出了“社会和政治组织——科技和生态——价值观和宗教”的文化三角链,并特别指出这个三角链的任何一边都是“牵一发而动全身”的(图1)。如果我们回想近六十年的国际风云,就会明白其定位之精准和指向之犀利,可以说是“摧枯拉朽,所向披靡”。

图1 提提耶夫文化三角链

站在客观的学术立场上看,我认为人类学是20世纪发展得最快、运用得最好的人文学科,值得我们学习。它以群体行为为本,从直接的田野调查和浸入式体验获得第一手资料,并以科学实验和形而上分析获得实证支持。早期经典人类学的古代社会、行为科学、社会学、心理学、教育学、语言学、民族音乐学等研究,每一步都是在人类学方法论指导下完成的,并且,每一步都从根本上颠覆了传统价值观的某个方面,形成崭新的社会思潮。非欧民族的艺术创造,如歌舞、器乐、图腾、纹饰等,都纳入田野考察对象从母语视角观察,并由文化探险家们深入不毛之地收集和在博物馆中善加收藏,成为人类认识自身的共享资源。这样的人类学,就迅速摆脱了形而上学的烦琐考证,一举占据了人类命运走向制导权这个制高点。我认为,向西方人类学家学习,主要应该学习他们的这种科学态度、精准眼光和系统化方法,去发现和解决我们自己的文化传承和品位提升问题,而不是东施效颦,跟着人家的话题“做功课”,堆砌玻璃树、琉璃花。

狭义的音乐学滥觞于19世纪末的德奥,强调史学分析和音乐现象的系统化研究。这是音乐理论研究的合理延伸,仍是艺术学的一个子类。民族音乐学在方向、对象和方法论上溢出了音乐学研究,并随着音乐人类学的提出而强化,到20世纪80年代终于与音乐学和音乐理论研究分道扬镳。

郭先生提出“请把目光投向人”的时候,国内刚刚引进西方民族音乐学不久,当时的观念还是音乐理论研究。所以,1986年8月音协举办的兴城会议称为“中青年音乐理论家座谈会”。我在那次会议上提交了《当代音乐分析学进展的一般倾向》论文,首次提出和界定了“音乐分析学”概念,并提出了三维分析框架。这篇论文立刻被《音乐研究》发在了当年第4期上。但在会场上,却被热衷于高谈阔论的与会者嗤之以鼻。

有意思的是,民族音乐学在国内刚一立足,便发出了“70年代末之前的有关‘理论’不能认为是民族音乐学在中国的一个发展阶段”的声音。这显然是咬文嚼字,标榜Ethnomusicology 的“正宗学统”地位。似乎不改换门庭就要被贬为“音乐理论工作者”。这与以曼特尔·胡德为代表的经典民族音乐学原理是背道而驰的。这种论调,对已经奠定了良好基础的中国传统和民间音乐研究具有很大的解构力和心理压力,理所当然地受到抵制,于是出现了“民族音乐学”和“传统音乐学”在中国长期鼎立的局面。

中国20世纪40年代就有费孝通先生卓有成效的人类学研究成果。之后,人类学也在社会科学的大框架下积极参与了中国社会改革进程并开创了许多适应中国国情需要的文化战略课题。中国音乐学者所做的民族志、乐器志、影像志和文献资料库建设也是有目共睹的贡献,说明我们已经走出了自己的特色。对这些进展,《音乐中国》学报都向世界热情、客观地做了报道,今年又决定开辟汉英双语世界首发版面加大力度。

但也要看到,中国的音乐人类学家是20世纪末后现代人类学思潮涌入之后迅速催生的,他们之前并没有人类学正规教育的学习经历,所以,从襁褓中就带有鲜明的后现代思维和后现代话语的胎记,后来更掺杂了不少“崂山道士”一类的学者用“选题构思摞叶子、话语概念串串子、故弄玄虚卖关子”手法炮制的伪学术。最近,这种“人类学是个筐,什么都能往里装”的嫁接式泛化人类学的现象有增无减。所以,我在《论达标意识》一文中说“后现代思潮的积极意义是‘多元化’的探索过程,包括试错”,并提出了填补学术“中空”、增强超越意识和学术达标意识的建议。

从另一方面说,一个不需要论证的常识是:乐由音生。没有声音,哪有音乐?而声音是物理现象。人类的一切音乐行为都是对乐音本质属性和艺术属性的不断发现和实验利用。没有理论上的高屋建瓴,任何与音乐相关的严肃学术研究都会陷入“学术中空”的困境。不要以为我们学过那些西洋或中国古代的定型基本乐理就够用了。1987年我发表了《音乐深层结构的简化还原分析》,1990年译介了我的硕士导师垂韦斯提出的“朝向新的调性观念”,2020年又发表了《Ma-Mi唱名所隐喻的调性原动与音级色差含义》介绍匈牙利音乐理论家兰德瓦依(Lendvai Ernö)提出的与东方音乐形态研究相通的有调性十二音体系理论。继承了这些成果,特别是1993年亲自采录了图瓦喉声唱法大师的演唱并反复研究之后,我找到了“口腔自然谐音律”这个方向。于是,从最接近北方草原的西北民歌开始逆向探索,2014年起连续发表了系列论文试图揭开东方音体系中商调系、宫调系和角调系之间“二律下沉”、阴阳互补的辩证关系,并把这种理论用于中国音乐形态分析和西方现代派音乐分析,在这个基础上提出了东西方音乐“表层相异,深层相通;同根异株,共生共荣”的符合人类文化发展规律的论断。

基于上述回顾,我对“音乐学,应把目光投向何处”的回答是——

首先,音乐学概念已经分化。其中,音乐人类学和西方框架下的民族音乐学属于人类学;中国传统音乐学和音乐理论属于艺术学;民族音乐志介乎两大学科之间。不同的研究自然把目光投向不同标的,不需划一,也无法划一,只需提倡学科交叉合作、共聚所长就够了。例如,《音乐中国》年初精心编译了杨琛的一篇优秀论文,编者、译者和作者切磋切磨,反复推敲,最后邀请评审专家、作者、译者和编辑部全体成员召开网络终审会议,达成共识。这种既主动扶持又严格把关的办刊路线是我们从创刊伊始就毫不动摇的。以国际核刊的地位帮助国内学者把优秀音乐文论直接全文登录于世界音乐文库,同时在编译过程中帮助作者进一步锤炼在国内已经发表了的论文,做到真正达标,是我们的初衷。在这些活动中,我始终是“把目光投向人”的,但不是空喊宏观叙事的口号,不是关注“人”这个抽象概念,更不是按模板话语把“人”描述得“千人一面”,而是实实在在地关注具体的“这一个”或“那一个”——生龙活虎的杨琛团队、边吹边跳的佤族老人和他手里的那把音列独特的葫芦笙。

“把目光投向音乐”的提法,或许是针对确实存在的“eth-NO-musicology”式的“说音乐”乱象。但我不主张用“口号对口号”的偏激做法纠偏。因为真正有定力、恪守中庸之道的学者,目光从未走偏,无须回归;而对于按西方后现代话语体系“言说”中国音乐的学者来说,是“道不同不相为谋”的问题,争论何益?后现代思潮对包括西方在内的全球文化系统的“解构”已经积重难返,甚至令人绝望,但这不应该是中国音乐理论家们“躺平”的遁词。环境压力只是外因。而七十年的“花苦”之争、六十年的“闰变”之争、三十年的“同均三宫”之争得不到共识才是我们整体上缺乏学术生产力的内因,而关键在于没有从观念、理论和方法上超越古人、超越西方和超越自己。文化大河从来就是泥沙俱下、顺逆混流。没有科学的态度和犀利的眼光去深入肌理地辨析真伪,所谓的“研究”只能是蹉跎岁月。

所以,我的结论是:无论目光投向何处,都要践行科学研究原则;无论在哪个领域做研究,都要以“达标”的学术准则自律;无论沧海如何横流,都要充分凝聚群体的共性并发挥个人的主观能动性。这样,真正有作为的学者定能脱颖而出,在21世纪走向下一个现代音乐的经典高峰。

谢谢主持人!谢谢大家!欢迎批评!

按:浙江音乐学院音乐学系主办的“音乐学,应把目光投向何处?”的会议,笔者实际是远程聆听,看到会议软件上显示23日最后关注量约8千人,而24日跳增至一万二千人。这说明会议首日发言人以他们的见解吸引了学术界广泛的关注。会后,主持人林林教授代表浙音《音乐文化研究》副主编洛秦先生向我约稿,并嘱可以增补。以下是笔者所做的增补和思考。补充的文字仍采用口语文体,以自己的经历为例,以便与读者交流。

二、增补和思考

这次会议发言的侧重有三:(1)就郭、杜论文题目命题本义探讨;(2)以自己的课题研究或田野调查为例探讨人与音乐的关系;(3)民族音乐学的学科定位和学科建设个案展示。笔者不在国内体制教学,但从20世纪80年代至今是中国当代音乐学术进程的积极参与者和促进者,所以,对国内音乐学术的发展过程历历在目。我的发言属于侧重点的第一项,但不是辨析郭、杜命题的字面,而是把这两个命题看成是历史发展小周期一头一尾标志性的符号来宏观解读。历史发展永远是一个由无数层次的细节和总体倾向构成的整体,而不是割裂的断片。抓不住反映主要倾向的亮点就看不出倾向性;看不出倾向性就会对亮点的本质作出误判。

实际上,中国音乐学术已经走出了我们正在研讨的这段历史。但前事不忘,后事之师。为了总结经验、汲取教训,由现在还健在的这段历史参与者们各抒己见,留下当事人的口述,即真实语料(authentic material),还是很有必要的。这就是这次会议的意义。

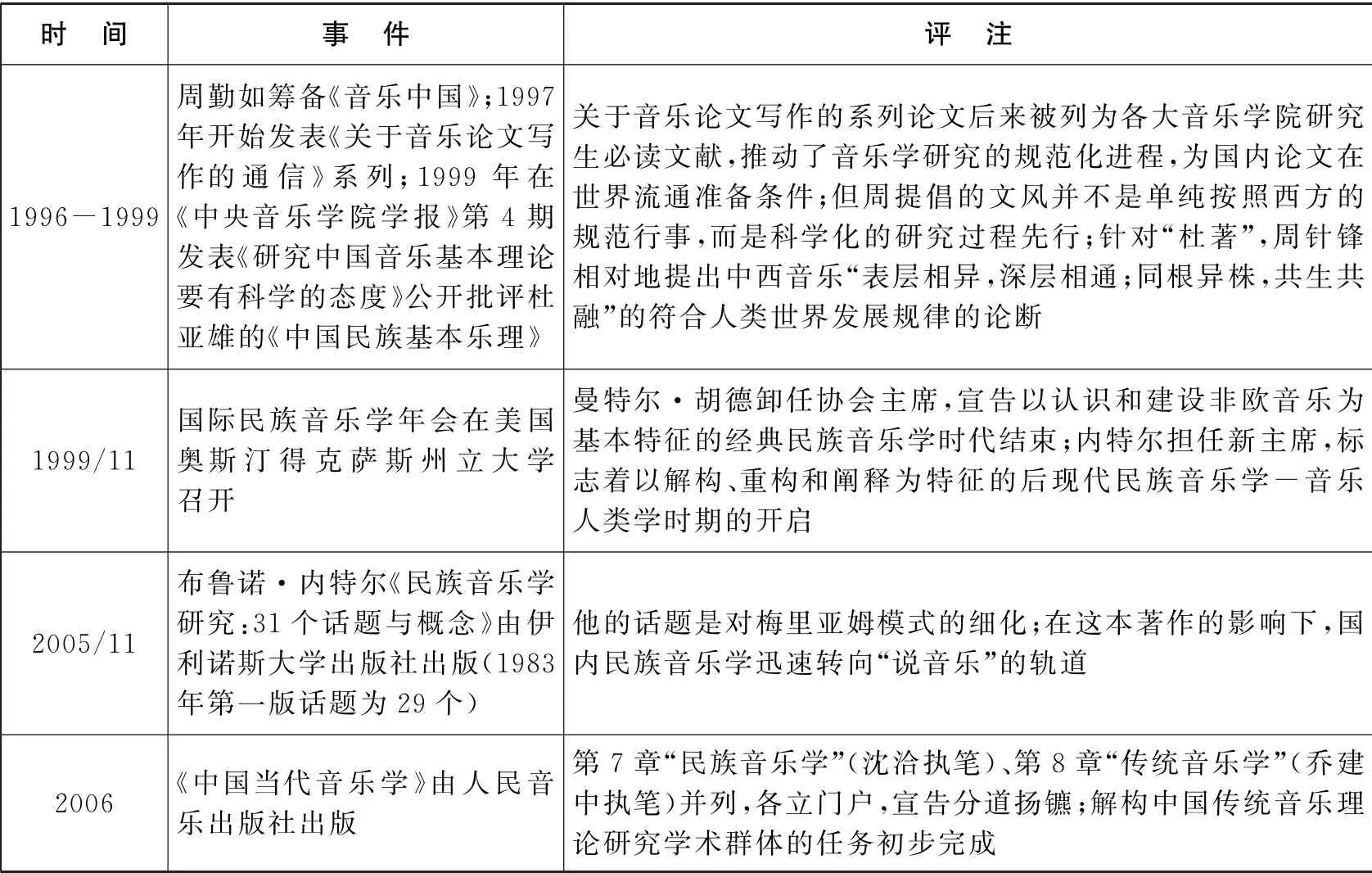

在我看来,从1980年到2006年,是这段历史的第一个分期,其特征是以南京会议为标志的西方民族音乐学登陆,以《中国音乐学》创刊为标志的中国音乐理论研究的自我提升,和两者经过互相兼容的碰撞最后分道扬镳。谨以相关大事记列表方式回顾这段历史的大致脉络。

表1

续表

很清楚,贯穿于这十六年历史的是两个学派的碰撞和分立。在这个宏观的背景下,就可以看到郭乃安先生的文章是及时的,也是深思熟虑的。他把学科精准地定位于“音乐学”这个中性概念,体现出承前启后、持续发展的原则,避免以派性对派性的内斗。“投目光”体现了中国音乐学者的自主性;“人”指音乐研究的人文内涵,笔者的理解是音乐的创造者、接受者和研究者思想行为的总和。这个概念可以包容一切以研究“人的音乐”或“音乐的人”为己任的学派。我认为这些都完全正确,无懈可击。

我从1980年开始把自己的研究方向侧重在20世纪音乐分析学,利用吴祖强先生为中央音乐学院争取到的特别外汇拨款从德国购买回一批新书的机会学习研究。1985年首开“20世纪音乐分析方法”新课并开始在首都其他院校讲学。所以,1986年的兴城会议,我是满怀向大会奉献学术成果的憧憬而来的,但大会全体会议陈述之后,分会场的气氛马上改辙失控。我起初莫名其妙为什么会发生这样的事情,仍旧按照正常学术讨论不时跟一些口若悬河的人辩论。后来发现无济于事,对方醉翁之意不在酒,便一言不发。李西安本来是踌躇满志地准备发表他的《走出大峡谷》演说的,但第二天我看他情绪低落,一度想取消发言,最后在大家劝说下又召集全体大会,把头埋在讲稿里情绪不振地念了一遍。我当时就坐在他旁边,记忆犹新。所以,我深知郭先生五年后发表的论文是通过“人”这个最大外延概念来整合已经被分化了的音乐理论群体。这是当时希望在新时期放眼世界发展自己的学者们遇到的未曾料想的情况。有过这个经历,我对30年后那种突然把方向性冲突的始作俑者按在郭乃安头上,然后提出一个截然相反的口号来反诘的做法比较敏感。杨善武先生似乎也意识到了这个问题,在发言中指出“郭文”的“文章标题……容易被当成学科方向的表述,而与人类学联系起来”。(见《会议手册》)但时过境迁,当年那一代懵懵懂懂的青年学人早已过了不惑之年,有了正反两方面的经验,足以明辨是非。

笔者在发言和最近的“学术三论”(注释⑧)评论文章中运用了“经典人类学”“经典民族音乐学”和“后现代人类学”“后现代民族音乐学”的分期概念。这是因为世纪之交人类学走向高峰之后便蒙上了后现代思潮的色彩,尽管继承了经典人类学的衣钵,本质上却断绝或反向扭曲了与父体的关系,使这两段看似衔接的学术史呈现出“异化”关系。

1997年夏,我第二次回国筹备《音乐中国》创刊,在中央音乐学院座谈。我的同学宋瑾,一个非常认真、有研究能力的学者,问我:“你能讲讲后现代是怎么回事儿吗?”我觉得很突然,说:“是有这么个事,听说过,但没认真研究过。”第二天我去音研所,他又去了,还是诚恳地追问。我出自学者的诚实,还是说不清楚。他很失望,后来在一篇文章中谈到过这件往事。可见当时国内音乐界对后现代的认识还是空白。宋瑾是敏锐地感到山雨欲来,想弄个明白。后来,他发表了几篇内容翔实的专题综述或述评,可作参考,本文因此不赘述这些内容。

出现激进的社会思潮是正常的历史现象,正如东西方都有的谚语所说:“事出有因。”现在,三十年过去,结果大家有目共睹。围绕着后现代的两个最重要的关键词“解构”与“重塑”,日复一日的“箴言式”宣教已经在整整两代人(目前处于教育岗位的70-80后和正在求学的90-00后)心目中瓦解和瘫痪了全球文化,甚至异化了新新人类的人性。当然,人类历史和人类文化并不是“任人打扮的小姑娘”;人类文化的大河也不是谁想改道就改道的。现在,后现代思潮已经进入尾声,一个世界范围的文化反思正在涨潮。由于后现代学派从来就没有证实过自身的建设性,他们不过是在人类文化的大河里注入了一些脏水,所以其来也汹汹,其去必匆匆。

经典民族音乐学与后现代音乐人类学的根本区别不在于理论躯壳,而在于前者以对非欧音乐的认识、体验、扶持、保护、提升、研究、人才培养和全球传播作为途径把非欧音乐的地位提高到与欧洲音乐等量齐观的平等地位。这是一种建设性行为(实例有四,请参见注释⑧拙文)。而后者宣扬“我听音声”“我说音乐”“我给……定位”,显然是自我加持“玄说”音乐。然而,细听其“说”,却常常露出理论上的孱弱乖谬甚至悖论。例如,既然世间万物都不确定、无本质、无共性、无经典,那么,你们大搞“范式”“论域”“话语系统”“学脉”干什么?大家都“张扬个性”不是最好吗?可见,他们是“说一套、做一套”。“我说”是按照我的范式、论域和话语说,关起门来论资排辈过家家;而对于非我门派的、超出他们“论域”的学术,则视为异己加以排斥或死不认账。这样的学派我们仍须尊重,但是否有必要盲从呢?

“范式”和“话语系统”是把双刃剑:用作从本科到硕士基础教育的模板是引导学生入门的进阶;用作衡量论文的标准则是扼杀学术创新的鬼门。例如,在《音乐中国》决定连载文子的《漫山浪花儿》长文时,有人提出过这算不算论文的疑问。我说:“为什么不算?文科论文当然有一定的文体规格,但我从来没见过有内容和形式上的规定。”实际上,文子的这篇论文提供的文化信息参考性之大是很多学术论文所望尘莫及的。但作者采用的是平铺直叙的微纪实手法,是真正地把“他者”看成“主位”,只是没有把这些常识充斥在文章里。例如,作者用文字和声像记述了回、汉、土家、藏族女歌手们挤在一个景区为她们临时腾出过夜的大办公室里黑着灯你唱我和学莲花山“啊花儿”的情景。那是她们的日常生活啊!是“小辫子”们挤在老奶奶身边耳濡目染接受传统教育的真实过程啊!那才是读者喜闻乐见的真实语料。难道不按照所谓的“学科范式”、不引用所谓的“人类学”概念和方法套路去“重塑”一遍这些西北女人的日常行为,她们的真实族群关系就不存在或无法维系了吗?这到底是“文化相对主义”还是“话语霸权主义”?

据我观察,音乐人类学近十年内已经逐渐“在地化”了,并且已经清除了某些明显荒谬的后现代话语。一个明显的标志是越来越多的学者回归音乐民族志学派,并且与非物质文化遗产的抢救与扶持相结合。他们把主要精力放在团队化的大规模、系统化田野调查上,用高科技影像手段做可永久回溯的抢救性记录并且通过网络系统即时与世界资料分享。这是一项意义非凡的重大突破。从已发表成果看,他们都淡化或暂时搁置了人类学的空洞说教而先抓对音乐传承者的表演以及他们的社会组织形式和社会关系的原始记录,只在田野综述中保留了与调查活动有关的学科话语。另一个令人瞩目的进展是“走廊文化带”研究,这是真正把经典人类学原理与中国地理历史经济版图相结合的产物,对认识中国自己(包括周边国家的离散族群)的文化一定会有新的建树。所以,我对中国音乐学术的前景是乐观的,有信心的。

但也要看到,中国世纪初进行“学科建设”和推行“学科话语系统”之际,正是后现代文献大量译成汉语出版之时,许多后现代信条、话语和范式已经像稗草一样塞满了年轻人的大脑,使他们不会思维,离开了那些“学科话语”就不会说话或不敢说话,见到了真正言之有物、不落俗套的建设性文论却麻木不仁。我在与国内年轻学者的接触中,经常从他们嘴里听到令我诧异的话,而我说话之后也常常看到他们用看外星人的眼光打量我。这正是后现代狂轰滥炸所要达到的“解构”效果。这种影响细致入微,需要学科带头人主动带头加以清理,带领音乐学界走出后现代阴霾。

例如,六七年前,我去某音乐学院讲学,到了教室,同学们纷纷向外走,说系里通知全体去听另一个专家的讲座。我也跟着他们来到会场聆听。讲演中,专家讲到创作的个性,说“无数个性加在一起就是共性”。我一听就知道这是后现代的加法哲学。“加法哲学”是我在美国教学时对校园里的后现代思潮观察后的概括,其基本特征是用单向加法思维孤立地把似是而非的“箴言”灌输给学生,肢解他们的灵魂,最容易被年轻人接受和盲从。我曾经就这个问题跟我的美国同事讨论过,他们最后同意我的看法。我的讲座换日子重开,我问同学,前几天那位专家讲得对不对?他们说对呀!我说不对,无数个性加在一起是没有质量的合体或散体。例如把铁分子融在一起,只不过是一块铸铁毛坯。要想把这块铁变成磁铁,必须通过磁化把所有分子的正负两极归于一致。要想把这块铁变成钢,就要反复回炉千锤百炼。这是其一。其二,即使是分离的个体,如马路上的车,行动时也要遵守共同约定的秩序。不信你们听完我的讲座到长安街走逆行跑80迈试试,保险你五分钟后不是进局子就是进地狱。同学们都笑了,但我心在哭。这么普通的道理我们的博士生们已经陌生了,把它看成“老掉牙”的理论了,要弃之如敝帚了,怎么靠他们建设人类文化?我并非不懂“长江后浪推前浪”的道理,也希望“青出于蓝而胜于蓝”,但总觉得“后浪”与“前浪”“青”与“蓝”要一脉相承,才能形成滚滚洪流和光彩夺目的特色。对不对?

2011年11月,由任达敏翻译的《剑桥西方音乐理论发展史》首发仪式暨学术研讨会在中国音乐学院召开。可能是主持人杨通八的建议,美方主持人克里斯坦森教授出面邀请我加入芝加哥大学资助的作者群从洛杉矶到北京与他们聚齐以便在需要的时候帮助他们。会议休息时,我见到一位年轻教授对着一群围在他身边的学生们激动地说:“我又听到一个新词儿!”学生们的眼光立刻闪烁着期待的光芒。后来在一次国内的跨界音乐人类学学术会议上,等车的时候,我又听到身边的一位女学者对另一位说:“哎,我又看到一个新词儿,英文是……”可见这种争相捕捉新词的学风有多普遍。我不是人类学家,但人类学的经典原著还是认真读过几本的。那些书我可以津津有味地通读,里面充满了新思想,却没见到什么新词儿。可是,读国内的译文或类似的文论却横看竖看看不懂,什么都成了“术语”,句句话都是用打着引号的概念串串子,标榜着“人文研究”,却不会说人话,怎么得了?在2011年的会议上,我的发言是《古典的,还是经典的》论文的浓缩版,就是对汉语借鉴日语把西方音乐史的“经典时期”(1750-1823)译成“古典时期”的质疑。我用中文发言,但PPT 是汉英双语的。克里斯坦森等五六位世界级的音乐理论大佬都认真听。我想他们听懂了。在大会结束后的晚餐上,克里斯坦森教授坐在我旁边。他悄声对我说:“我怀疑他们真的理解我们在会上说的是什么。”(I doubt if they really understood what we said in the meeting.)我想,他不是恶意,而是表达了一个资深学者观察了两天会议浮躁气氛之后的担忧。2016年秋,我跟他在广州星海音乐学院的一次会议上又一次相遇,在珠江边,他要我把我英译的冯文慈《朱载堉珠算开平方述评》寄给他。说明他对中国学者真正填补世界音乐学术空白的理论贡献是认得清并且十分关注的。

这些经历,在我的心中积淀为很简明的原则用以自律,也用以教诲我能接触到的年轻人。其底线就是学术达标。学术达标的人才是学术建设的生力军。学科学术达标则人才辈出,教师学术达标则学生有福,学生学术达标则后继无愁。我想,这,也应该是我们目光投注的一个关键点。

①本文为笔者在浙江音乐学院2021年10月23-24日学术研讨会上的发言及后续的增补和思考。

②杜亚雄:《音乐学,请把目光投向音乐!》,载《音乐文化研究》,2019年第4期。

③郭乃安:《音乐学,请把目光投向人》,载《中国音乐学》,1991年第2期。

④Alan P.Merriam,Northwestern University Press,December 1964,3rd edition.

⑤Mischa Titiev,Holt,Rinehart and Winston,January 1964.

⑥杜亚雄:《民族音乐学的学科定位》,载《交响》,1986年第4期。

⑦见南京艺术学院《中国当代音乐学》课题组:《中国当代音乐学》第7 章“民族音乐学”(沈洽执笔)、第8章“传统音乐学”(乔建中执笔),人民音乐出版社,2006。

⑧周勤如:《论学术层次》,载《人民音乐》,2021年第6期;《论超越意识》,载《人民音乐》,2021第7期;《论达标意识》,载《人民音乐》,2021年第8期。

⑨Roy Travis,“Towards a New Concept of Tonality?,”(November 1959);罗依·垂韦斯著,周勤如译:《朝向新的调性观念?》,载《中央音乐学院学报》,1990年第4期,第80-87页。

⑩周勤如:《Ma-Mi唱名所隐喻的调性原动与音级色差含义——兰德瓦依〈威尔第、瓦格纳与二十世纪〉述评》,载《音乐研究》,2020年第1期,第37-56页。

⑪Yang Chen/杨琛,[Qin Ruila/秦瑞澜英译],“Wa People's Making of Bamboo-reed Aerophones in Yunnan Cangyuan:A Field Research Report/云南沧源佤族竹簧管乐器考察与研究.”Journal of Music in China/《音乐中国》,vol.11,no.1(Spring 2021):33-48.中文版载《中国音乐学》,2019年第2期,第108-114页。

⑫终审会议报道见2021年3月29日“音乐中国之友”公众号。

⑬秦序先生根据贴近观察,也发表了自己中肯的看法,见秦序:《建构人文音乐学科的动员令与进军号——郭乃安先生〈音乐学,请把目光投向人〉再读有感之一》,载《音乐研究》,2021年第4期。

⑭陈孝余:《民族音乐学的危机与后民族音乐学》,载《星海音乐学院学报》,2012年第3期,第129-133页。这篇文章从学科内部说出了一个年轻学者的思考,特别提出了学科“异化”和“自我解构”的问题。

⑮宋瑾:《中性化:后西方化时代的趋势——多元音乐文化新样态预测》,载《交响》,2006年第3期,第45-58页;宋瑾:《后现代思想与音乐人类学》,载《南京艺术学院学报》,2011年第2期,第1-7 页(上),2011年第3 期,第8-16、35页(下);宋瑾:《西方音乐阐释理论的历史梳理》,载《星海音乐学院学报》,2016年第3期,第12-26页。

⑯周勤如:《提高学术水准的关键在于研究过程的科学化——关于音乐学术的通信之五》,载《星海音乐学院学报》,2006年第1 期,第40-46页。当时,中央音乐学院音乐学系的研究生刚刚开始热议“存在即合理”的汉语版伪命题,笔者及时指出其故弄玄虚的谬误,指出正确的理解应该是“事出有因”。

⑰Wen Zi/文子:《浪山漫花儿/》[Zhou Qinru/周勤如、Liang Yun/梁韵英译]。/《音乐中国》,vol.9,no.2(2019):225-278;vol.10(2020):89-168;vol.11,no,1(2021):67-112.

⑱周勤如:《古典的,还是经典的?——一个必须由中国音乐学者自己解答的问题》,载《音乐研究》,2011年第6期,第66-76页。