陈强斌《绣赋》的核心技法与创作理念

欧阳鑫勃

引 言

陈强斌是上海音乐学院教授、博士生导师,作为科班出身的作曲家,其代表作如《第一小提琴协奏曲》、室内乐《龟兹吟》、管弦乐《楔》、弦乐六重奏《飞歌》等均堪称经典。①参见钱仁平:《在路上……——陈强斌与他的〈龟兹吟〉与〈飞歌〉》,《音乐爱好者》2002 年第10 期,第24—26 页。在2003—2018 年期间,他参与创办了上海音乐学院音乐工程系,并开创了“上海国际电子音乐周”等一系列新音乐、新媒体的国际学术平台和品牌。

管弦乐作品《绣赋》,为“2018 苏州金鸡湖作曲比赛”委约创作,也是陈强斌回归传统管弦乐形式的新作,于2018 年11 月27 日由苏州交响乐团在苏州文化艺术中心金鸡湖音乐厅成功首演,后又于2019 年11 月26 日上海交响乐团音乐厅“庆祝中华人民共和国成立70 周年中国交响乐作品展演”音乐会上,由林大叶指挥上海爱乐乐团再次演绎②本文将以该演绎版本为参照,与后文结构分析中的时长参数对应。,广获赞誉。

作品名为“绣赋”,又名“苏绣印象”,象征着苏绣、园林和丝竹等江南元素,总是忽隐忽现地以类似“底片”和“留声机”般的存在浮现。③引自唱片《新时代中国交响作品原创精粹》(人民音乐出版社2020 年出版)封面中的一段文字说明。依据对作曲家本人的采访,该作品的主要思路是将核心素材(音程关系)通过不同的设计隐藏、编织在各音响层次之中,使得凝练的乐思以不同的形式并立、交错,在时隐时现的过程中逐步汇聚、融合成整体。因此,本文将从核心音程关系入手,逐步分析其线性因素的多种编排和动态形式,进而从音响层级的设计与布局、结构思维与修辞逻辑等方面考索作曲家的技术内核,并探究其支撑诸多外化赋形的创作理念,为同类题材、形式、风格的音乐创作提供思路和参考。

一、《绣赋》的核心音程关系 及其动态形式

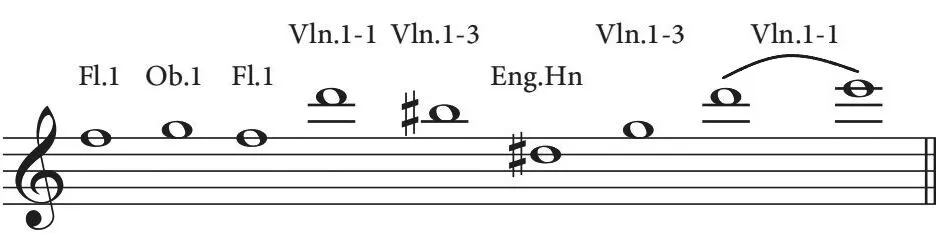

作品《绣赋》总时长13 分38 秒,共238 小节,段落结构可分为7 个部分:引子(第1—4 小节)、呈示(第5—53 小节)、展开第一部分“造型1—3”(第54—118 小节)、展开第二部分“律动1—2”(第119—152 小节)、高潮(第153—190 小节)、再现(第191—232小节)与尾声(第233—238小节)。乐曲伊始(第1—4 小节),由加弱音器的弦乐组、圆号、小号声部以及木管组弱奏和声层进入,听感上预示其整体细腻、令人莞尔的音乐形象。而在第一小提琴、长笛、英国管声部依次奏出的不同音色交织的高音音点线条中,作曲家逐步描画了作品首部旋律的轮廓(见谱1)。

谱1a 首部旋律(实际音高)

谱1b 音列形式及核心音程关系

如谱1a 所示,首部旋律并无明确的地域指向性,舒缓的旋法体现了一种隐含式的、凝练且具有象征性的民族音乐风格,既可视作为音乐语言中自觉糅合的先验意识,也能体会到作曲家出于“可听性”方面的考虑。首部旋律虽具备一定的陈述性,但以高音镶边的形式隐藏在衬托式的和声层次之中,则削弱了本身的主题功能而增加了变形、重组的可能性。

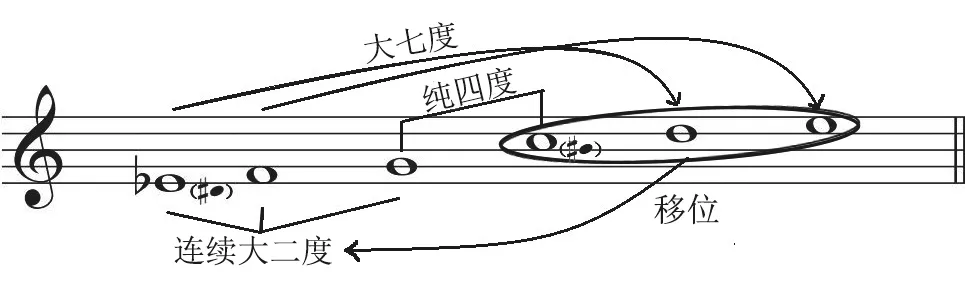

谱1b 是首部旋律凝练后的音列形式,预示整部作品线性因素中的核心音程关系。其主要成分是民族调性中“宫—商—角”所形成的连续大二度音程关系,以纯四度距离作移位处理使其保留多调性的因素,其中还隐含着小六度(G—E)、大六度(♭E—C、F—D)、大七度(♭E—D、F—E)等多种音程关系的可能性。

首部旋律确立了核心音程关系,后续就是在作品的其他线性因素中进行重组和编排。为了从一开始就达到作品所追求的音画同步以及意境营造的艺术效果,作曲家将不同的编排手段以及动态形式集中在引子、呈示以及展开,即作品的前半部分。笔者将其归为三类:点线式描画、语调式呼应、线性交错与融合。这些类别相对独立,又以不同形式再组合(如交接、递进、相互渗透等动态形式)并分布在相应的结构位置。

(一)点线式描画

运用音色原理和错位节奏使关键性的音高组织得以突显,是一种细腻的管弦乐手法。该手法出现在引子部分并延续到呈示部分的开始(见谱2)。而从第10 小节开始,之前看似随性的音色对比逐步演化为弦乐与木管声部之间的规律性并置,既是对位因素的介入,又是描画手法意外之余的稳定性补充。

如谱2 所示,处于高音区边缘的“描画层”,其旋律走向一直围绕核心音程(包括大二度或小七度、小六度和纯四度)构建而成。无独有偶,同样的手法再次出现于第65—72 小节(见谱3),在以竖琴、颤音琴、打击乐点缀弦乐、部分铜管、木管声部组成的复合型四层背景中,担任镶嵌角色的因素依次出现在长笛、第二小提琴、第一小提琴、英国管、短笛、单簧管、低音单簧管和大管声部中。由之前高音声部的对比改为贯穿高低音区的器乐组合,这是一种运用音色特性穿梭于和声织体中的描画手法。

谱2 第5—15 小节的音色描边(缩谱)④《绣赋》乐谱尚未出版,本文研究所依据的乐谱由作曲家本人提供。

谱3 第65—72 小节中的音色穿梭(缩谱)

从谱3 可以看到,核心音程关系仍然贯穿于“描画、点缀层”之中。而无论是轮廓描边还是音色穿梭,这些将音高组织镶嵌于和声背景中的描画手法,其精髓在于以不同位置的音(色)“点”串成一条轨迹可循的旋律“线”。这种创作手法与20 世纪现代技法中的“音色旋律”(Klangfarben melodie)有着异曲同工之妙。点描与线性纵横构成的主体,虽与背景层相互作用,却又区别于主调织体中旋律与伴奏的单纯关系。这种将削弱后的陈述性旋律隐藏在强势的和声层次中的手法,可追溯到印象派音乐。但与朦胧的“视觉”效果相比,《绣赋》无疑是水墨式的清雅勾勒。

(二)语调式呼应

以点串线的方式固然精妙,但从作曲家以往的代表作如《龟兹吟》《飞歌》等来看,声音素材之间呼应、问答式的音响形式则更为常见。这种将旋律(短)线作为语气、语调编织成对话并最终形成整体的手法,同样出现在作品《绣赋》之中。谱4 便是作品中一次典型的语调式呼应。

谱4 第43—46 小节弦乐声部(缩谱)

谱4 中,小提琴和中提琴声部如此简短的独奏旋律仍然以大二度音程关系作为核心,而小提琴声部以长音逐渐细密且向高点音上挑的旋法,与中提琴声部由高至低的反形陈述形成互为“镜像”的瞬间结构,且更像是语言结构中的“问”(语气上扬)与“答”(语调肯定)。而在作品的第54—60 小节(见谱5),作曲家将这种“对话”形式作了进一步扩展。

谱5 第54—60 小节木管声部(缩谱)

谱5 中弦乐、部分铜管、木管声部构建了更为复杂的和声层(踏板音形式)背景,而低音单簧管、英国管、低音大管、双簧管声部的线性因素(继续使用大二度、纯四度、小七度等核心音程)形成了更为立体的“对话”形式。从作品整体的结构布局来看,该部分处于展开段落,相较于作品开始部分,其语调式呼应形式更为生动和具体。这种线性因素的有序编织使得作品呈示部分中多个次级结构之间的对比更为灵动,也预示着其后部分的音响织体、层级将更为复杂。

(三)线性交错与融合

在现当代音乐创作中“单声复调”手法大放异彩,其“复合式曲线”的创作思维早在巴赫的作品中就有迹可循。作曲家陈强斌也深谙其道,《绣赋》第31—36 小节(见谱6a)和第60—64 小节(见谱6b)就使用了类似技法,以多声部、多音色、踏板音层次、音区对比等形式呈现的旋律线,与江南丝竹音乐的旋法特征、支声形态貌离神合。

谱6a 第31—36 小节中由多声部融合的旋律线(横线表示踏板音持续)

谱6b 第60—64 小节

多个声部的片段在谱6 中被拼接成一条完整的旋律线,在这样的视角下,核心音程关系一览无余,仍然以大二度(小七度)、纯四度等贯穿始终。除此之外,笔者截取了作品不同结构位置、不同乐器声部中带有主题性质的旋律片段(见谱7)。这些片段都紧扣核心音程,可视作派生、分解、变形并重组后的线性因素,是构建作品的主要乐思之一,也是音程关系作为核心素材贯穿始终的证明。

谱7 不同结构位置、不同乐器声部的旋律片段

值得一提的是,第40 小节短笛声部的音型织体以移位和重组的形式,再次出现于第47—48 小节,由此形成平行结构并作为作品呈示部分标志性的过渡乐句,与高潮回落阶段后的再现(第201、207 小节)前后对应,于整体而言又是该作品中对称性作为隐性结构之一的印证(详见后文论述)。

二、《绣赋》音响层级的设计与布局

(一)律动与密度

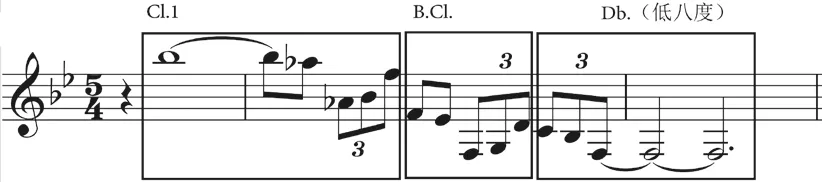

作品中对于核心素材(音程关系)的处理和布局,可视作一种音型化的“写意”,大致可概括为:以点线式描画为铺垫、以语调式呼应为纽带、以线性交错与融合以及对位技术来推进音乐发展。这是一种由点至线、由线到面的维度伸张,也是音乐形式、内容上递进式的逻辑关系。但若要构建纵横交错、更具规模的音响网络,除却写意的花式,板化因素的叠置、编排同样必不可少。这不仅让基于音色化的音响因素得以依托,也使得音乐的展开有理有节,逐步形成积累能量和释放能量的过程。而与常规的板化因素不同的是,作品《绣赋》的律动方式并不依赖于新奇、张力、对比和力度感,而是追求细腻流动、潜移默化的听觉感受,是与作品整体的气韵、立意相吻合。笔者将作品中出现的主要板化因素归为以下几种律动类型:①流动型装饰律动(见谱8a,第17 小节首次出现);②散板型单一律动(见谱8b,第16 小节首次出现);③装饰性律动音区呼应(见谱8c,第74—78 小节木管声部);④一体式律动(出现在第17—21、37—41 小节弦乐声部);⑤全奏交互式律动(第119—122 小节);⑥音区联动式律动(见谱8d,第123—138 小节木管声部由高向低运动);⑦点线结合的“弱板化”织体(第109—115 木管声部和第139—152小节木管、弦乐声部)。

谱8 律动因素的类型及演化

散板型单一律动是一种规律性的慢快往返渐变的节奏型,源于传统戏剧、民间音乐,在织体结构中作为以点代线的“长音”增加了听觉上的律动性;装饰音型的律动形态不仅使得和声层次中的单线条处于流动状态,还可将其设计为“音区呼应”(见谱8c),并逐步形成音区联动式的律动;“一体式律动”是一种由弦乐声部拨弦演奏的点状音流形成的“网”,与前文论述的线性因素形成的网状织体,在第40 小节形成了“立体对位”(详见后文),与网状织体偏向于音型化的手法相比,一体式律动更强调不规则律动复合的效果。

板化因素的叠加和积累,最终形成了具有一定规模的、对音乐发展有着重要作用的律动化段落,即展开的第二部分——“律动1—2”。“律动1”(第119—138 小节)完全是由开始的全奏交互式律动以及之后的音区联动式律动(见谱8d,量化单位为八分音符)组成;“律动2”(第139—152 小节)是由弦乐、木管、铜管中高音区声部音点起伏与长音线条相结合的织体结构,保持从第109 小节木管声部就开始的以四分音符为密度的律动方式,形成具有连接意义的铺垫段落。该段落较之前“律动1”在密度方面产生了较为意外的衰减,并辅以和声织体的外化形式。这种有意的控制,被称为“弱板化”处理,契合整部作品的基调。

(二)和声关系与结构功能

作品《绣赋》如诗如画的意境营造,不仅与前文论述的各个方面息息相关,更离不开和声上考究的纵向关系及横向序进。在该作品中,作曲家并没有局限于五声性的协和状态,而是融入了西方音乐体系中的调性技法及和声语汇。以引子部分的和声为例(见谱9):

谱9 第1—4 小节的和声(缩谱)民族风格的和声手法相契合,也符合该作品整体风格中对和声听感的要求。而在横向序进中,作曲家不断作变化音的引入以及移位处理,这种调性游离和半音化赋予了和声色彩上的明暗张力,又形成了纵横关系上的互补性和层次感。

从谱9 来看,纵向上的和弦叠置除三度关系外,加入了核心音程关系中大二度、纯四度等因素,这不仅与五声纵合性和声结构⑤该概念的含义参阅桑桐:《五声纵合性和声结构的探讨》,《音乐艺术》1980 年第1 期,第20—44 页。理论中

(三)复调思维的多维映射

《绣赋》中呈现了多种形式的复调织体,前文提及的语调式呼应、线性交错与融合、一体式律动等手法均可归为复调思维。在作品第40—41小节弦乐声背景层的衬托下,木管高声部与竖琴声部所编织的“网状织体”是诸多线性因素的汇聚,这种不均等时值的错位并置类似“微复调”技法,也是20 世纪现代音响思维在当代创作中的风格烙印,构成了现代技法与民族性旋律在形式上的复风格⑥该概念的含义参阅李吉提:《中国音乐结构分析概论》,北京:中央音乐学院出版社2004 年版,第507 页。化。在此基础上,作品最终于第82—97 小节促成了一个更大规模的复调织体段落,其复调技术包括模仿、倒影模仿、时值缩小模仿(非常规1 / 2 比例缩小)、自由对位,如谱10 所示。

谱10 第82 小节开始的复调段落

与谱10 中木管声部复调织体同时进行的还有弦乐声部的振弓因素以及铜管声部的和声叠加。在三者的共同推进下,该部分完成了一次相对克制的全奏“小规模高潮”。高潮的峰点虽然是由复调织体逐渐演变成声部纵深及厚度的增加(多种织体并置)而构成,但之所以称其为“相对克制”,是因为此处的强度和规模均未达到作品真正高潮段落的要求。此处在“律动”段落开始之前作总结性的峰点处理,是结构功能上的需要,但又有意避免与之后真正的高潮段落形成“双拱形”结构,这显然是作曲家出于音乐形象、意境的整体考量所做的保留。

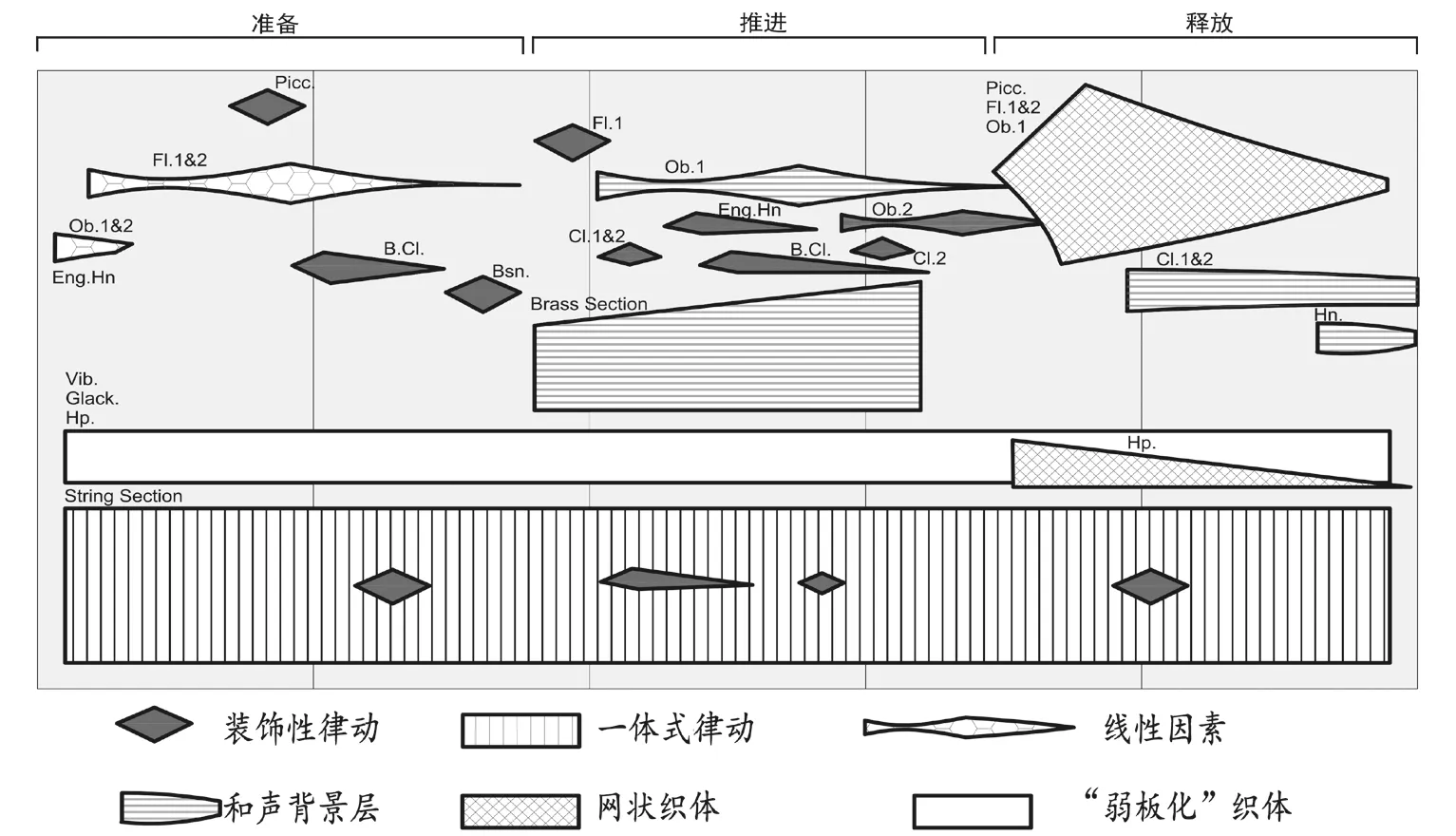

在作品高潮段落的第三次上升势中(第171—173 小节),作曲家将管弦乐各音色组绑定为个体,构建音色组别上的整体对位,这种将复调思维从音高延续到音色,也是现当代音乐创作中较为常见的手法。而更具功底和创新的是将复调思维映射于更为宏观的结构素材,即将不同音响、织体结构作为个体因素,构建更为复合、宏观的对位形式,可称为“立体对位”⑦该概念引自徐孟东:《理论与实践的对位》,上海:上海音乐学院出版社2013 年版,第10 页。思维(见图1)。

图1 “立体对位”思维具象图(第37—41 小节)

图1 是作品第37—41 小节的音响形态所体现的思维具象图,从中我们可以看到,作曲家将装饰性律动、一体式律动、线性因素、和声背景层、网状织体、“弱板化”织体共6 种相对独立的音响材料作为复调思维中的声部个体并作对位处理,且在5 小节的时间过程中出现了3 次不同的组合方式,即以弦乐和色彩性乐器音色组的律动因素作为整体背景,木管先以装饰性律动和线性因素为起笔;后接铜管和声层的扩张,装饰性因素的密度进一步增大;最后引出木管高音声部和竖琴声部的网状织体(网状织体本身也存在对位因素)。这种“立体对位”的现代复调手法,结合了娴熟的管弦乐音色调配技术,不仅形成了“准备—推进—释放”的过程,也让传统技法思维以更为新颖、现代的方式汇聚于此。

三、《绣赋》的结构思维与修辞逻辑

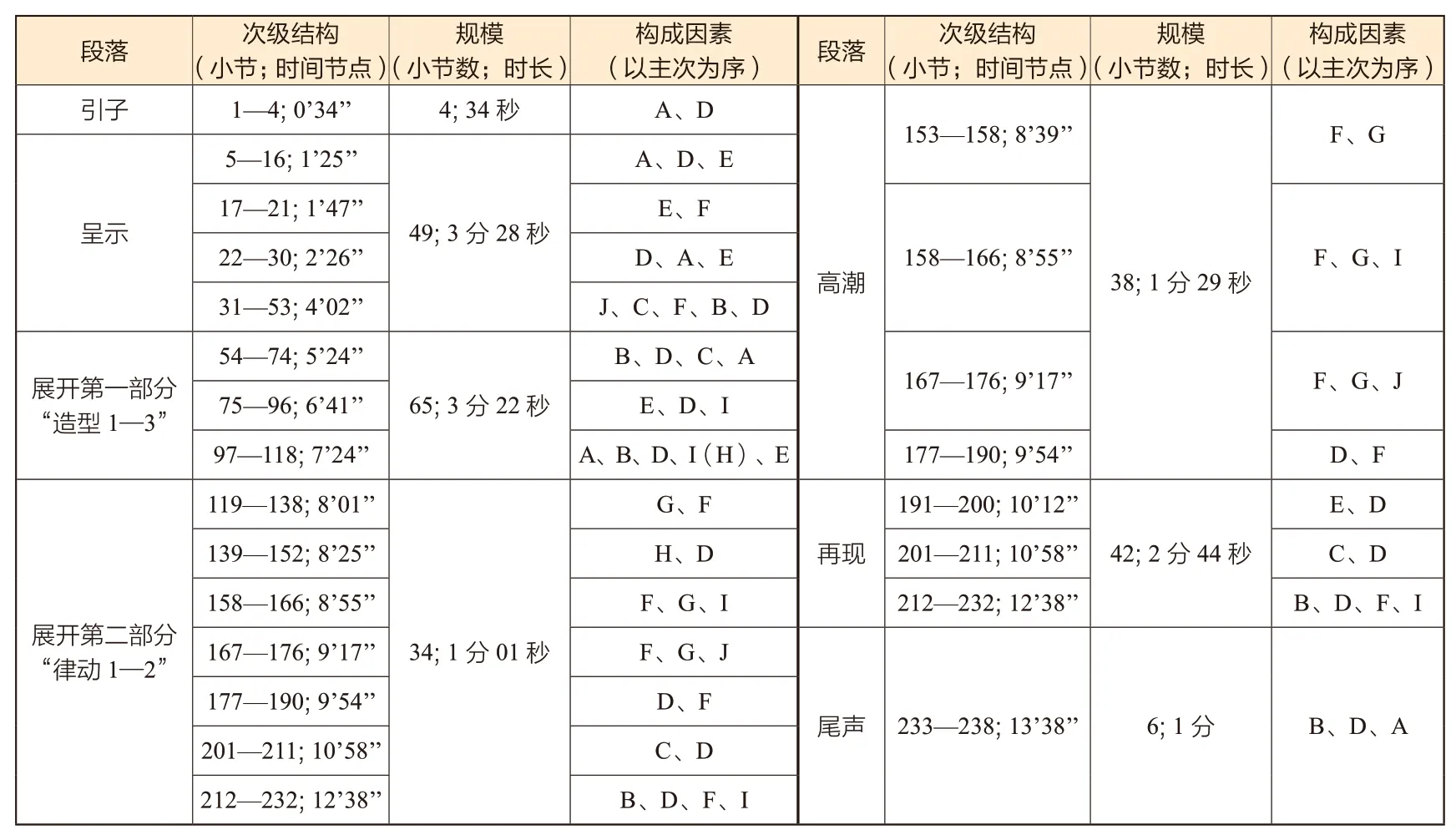

《绣赋》作为一部需要综合传统元素、联觉感官且立意于当代审美的作品,是通过类型多样的段落结构设计,避免了因直接征引、拼接而陷入违和且空泛的困境,从而不断推进音乐的展开,最终在整体结构上融多种因素于一体(见表1)。

表1 作品段落结构及构成因素图

对应表1 我们可以清晰地看到作曲家将不同材料、音色织体、音响手法合理分布于相应的段落位置,亦如前文提到,线性因素主要集中在引子和呈示部分,三种主要手法以及复调技术均以复杂的前后关系⑧点线式描画、语调式呼应、线性交错与融合,详见前文。有序安排。“呈示”的后半段律动因素逐渐代替线性因素成为主角,是为后面的次级结构作铺垫,并最终汇聚于多种因素的立体对位。

作品的“高潮”部分的时长节点、小节数均覆盖0.618 比例,共分为3 次“上升势”全奏,即从弦乐、木管、铜管3 个乐器组的低音声部开始,以四分音符的律动、音程五度至七度大跳的方式推进至高点音再回落(第3 次至最高音后不再回落,且以核心音程大二度反复叠加力度)。整体形态上与苏式园林中耸立的山石极为相似,听感上也有着古代宫廷乐之风,辉煌且不失雅致。三次全奏其过程逐步扩大,规模依次为6、8、10 个小节,与第一次纯粹、简练的乐思相比,音色对位后再同步化的手法使得第二、三次全奏更具张力。

作品“展开”的前半部分,也是作品整体结构的最关键部分,笔者将其称为“造型1—3”。所谓“造型”⑨借鉴郭新教授《西方后调性音高结构技术的试验——陈怡赴美后作曲风格形成阶段之一》(《中央音乐学院学报》2008 年第2 期,第20 页)一文中对陈怡“借鉴京剧戏剧和音乐组织发展手段”而衍生的一种织体、结构手法的阐述。,即次级结构以不同的织体形式构成,又以对比、延续、递进、转化等不同方式进行组合,内部结构完整,具备自我充足(Self-Sufficiency)特征。这是一种适用于现当代的可行性创作技术,并非作曲家首创,但在这部作品中成为其修辞逻辑的主要和具体方法之一。“1—3”代表着三次不同的“造型”构思:“造型1”延续“呈示”主要线性因素并进一步复杂化、规模化,并不断使用和声“转场”功能转换密度、层次和色彩;“造型2”中装饰性律动更为紧凑而细密,引出全奏参与的较大规模复调段落(小规模高潮);“造型3”开始使用描画、语调因素来削弱张力,与“弱板化”织体一起为律动段落留下伏笔。

从段落结构的整体布局来看,三次不同的“造型”与“律动”段落(1—2)之间形成良好的对比性与结构并置,再加上横向线性的具体手法和纵向音响层次的推进脉络,共同构建了作品《绣赋》的完整乐思。也正是因为这种对比与并置关系,以及呈示、展开、再现应有的结构功能性,使其结构思维以显隐性的三重形式呈现(见图2)。

图2 《绣赋》结构思维图

宏观上,传统结构思维中的“起—承—转—合”仍然在作品显性结构设计上起到关键性作用,结合“绣赋”的整体立意及构思,也可用绘画艺术中“勾勒—着色—重彩—渲染”的过程来理解。“起”出现在作品最开始,对应前文我们可以看到作曲家始终围绕核心音程关系,并不断在线性因素(“勾勒”)的外化形式上作一系列综合性、重组式的展开;“承”一直处于多线性、复合层面的动态推进之中,且相应的次级结构均以相对统一和同质化的收尾形态而结束,不仅印证了“造型”这一修辞逻辑,也完成了“着色”这一关键步骤;律动板化因素和高潮的上升势全奏可视为音响层级的浓墨“重彩”;而再现和尾声段落是作品前半部分的对应和回归,其中的构成因素均可逐一对应,音乐情绪、气韵也完全吻合,以这种方式完成作品最后的“渲染”,可谓是“始于斯归于斯”。如图2 所示,“承”与“转”之间错综复杂的展衍因素和结构关系,使得三分性结构、对称结构隐藏在作品深层次的结构思维之中,且具备黄金分割的数理控制,多种结构形态与显性结构互为补充和制约。

结 语

陈强斌的管弦乐作品《绣赋》,在素材的凝练和乐思的编排上,都透露出敏锐和独特的个性。不过,笔者在与作曲家的交流中发现,他更希望听者能拨开这些外化形式,体会到作品中深蕴的情感内核。

综前文所述,作品《绣赋》的音乐风格和创作理念表现在以下方面:首先在整体的音乐听感上,隐含雅致瑰丽的“印象派”意境,却又以真诚替代了幻魅,音乐形象饱满却又不过分宣泄,音响形式在现当代艺术的戏剧感和张力之下,摒弃了嘶吼和做作;其二,在技术手段上,以西学修辞中韵、以当代守望传统。作品以五声性音程关系为核心素材,适度、妥帖地运用了大量现当代作曲技法,如多种线性陈述手法、管弦乐音色技法、五声纵合性和声结构、现代复调思维以及立体对位思维等;其三,在结构设计上呈现多重性思维,以具体明确的修辞逻辑来实现各因素浮现、穿梭、交织、汇聚且联袂视觉的艺术效果,最终展现出一幅含蓄、婉约、诗意盎然的江南画卷,这正好与周文中先生曾在《亚洲美学与世界音乐》⑩周文中:《亚洲美学与世界音乐》(班丽霞译),梁雷编:《汇流:周文中音乐文集》,上海:上海音乐学院出版社2013年版,第103—115 页。一文中提出的“诗画乐三位一体”的美学原则不谋而合。静听而觉,《绣赋》就是这样一部契合当代审美又极具生命力的作品,因为它植根于传统文化和民族智慧之中,兼顾历史性、地域性和人文精神,且在三者相互制约的过程中做到恰到好处和相对平衡。在当今这样一种回眸历史、文化交融、审美繁杂的艺术生态下,这首作品是陈强斌自信而忠诚的回答。