伴发梅尼埃病的良性阵发性位置性眩晕患者的临床特征与治疗效果分析

张红金,顾金涛,徐红梅

(常州市老年病医院<常州第七人民医院>神经内科 江苏 常州 213011)

良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo, BPPV)是临床常见的前庭外周性疾病,表现为反复发作的短暂性眩晕和眼球震颤,主要由重力方向头位变化诱发,与椭圆囊囊斑的耳石脱落、异位有关,多数为特发性,也可继发于其他疾病。梅尼埃病(Meniere disease, MD)是由内耳膜迷路积水、破裂损伤囊斑结构与功能,并造成耳石脱落,可继发BPPV[1]。MD引发BPPV的概率达0.3%~33.3%,对于伴MD的BPPV患者来说,两病可相互影响,加重病情,引发严重的眩晕、头晕、肢体麻木、位置性眼震等症状,也增加了临床诊断和治疗的难度[2-3]。因此,早期鉴别伴MD的BPPV的临床特点,明确诊断,并实施针对性治疗,有重要的临床意义。目前,临床多采用前庭诱发肌源性电位(vestibular evoked myogenic potentials, VEMP)评估耳石器功能,对明确病因、防治BPPV有重要价值。本研究进一步分析伴MD的BPPV的临床特点,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2020年6月—2021年6月在常州市老年病医院<常州第七人民医院>神经内科治疗的80例伴发MD的BPPV患者的临床资料,其中男14例,女66例,年龄60~80岁,平均年龄(69.42±8.26)岁,BPPV病程14~76 d,平均(56.84±12.17)d;将同期80例单纯BPPV患者作为对照组,男31例,女49例,年龄42~80岁,平均年龄(60.81±9.45)岁,BPPV病程9~67 d,平均(42.61±11.35)d。纳入标准:①所有观察组患者均符合《梅尼埃病诊断和治疗指南(2017)》[4]中MD诊断标准,行脑电图、肌电图检查等明确病因;②两组均符合《良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南(2017)》[5]中BPPV诊断标准,在位置试验中,重力方向改变头位后出现眩晕或头晕症状,呈反复发作,每次不超过1 min,且伴有特征性位置性眼震,部分伴有恶心、呕吐、大汗等植物神经症状。排除标准:中枢性位置性眩晕、后循环缺血、前庭性偏头痛、前庭神经炎、迷路炎、心理精神源性眩晕、上半规管裂综合征、化脓性中耳炎、既往有头部外伤史等。

1.2 方法

收集所有患者的病历资料,包括眩晕症状表现、伴随症状、既往有无眩晕病史、家族史,重点询问有无耳科疾病、头部外伤、耳毒性药物应用史;对患者进行全面检查,包括查看耳鼻咽喉,听力学及神经系统检查,必要时行CT检查排除中枢神经系统疾病;所有患者均行位置试验,记录眼震情况。根据位置试验结果及眼震情况确定BPPV类型,并根据不同BPPV类型进行管石复位法(CRP)治疗。伴MD的BPPV使用天麻素注射液0.2 g肌内注射,1~2次/d,氢溴酸樟柳碱注射液5~10 mg加于5%葡萄糖溶液250 mL中静脉滴注,1次/d,均连续治疗7 d[6]。

1.3 疗效判断标准

于治疗后1周、1个月门诊复查时评估疗效。治愈:位置性眩晕、眼震消失,未再复发;有效:位置性眩晕、位置性眼震均明显减轻,但未完全消失;无效:位置性眩晕、位置性眼震无改善,甚至加剧[7]。有效率=(治愈+有效)例数/总数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0统计软件分析数据资料。正态分布计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料用频数(n)和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

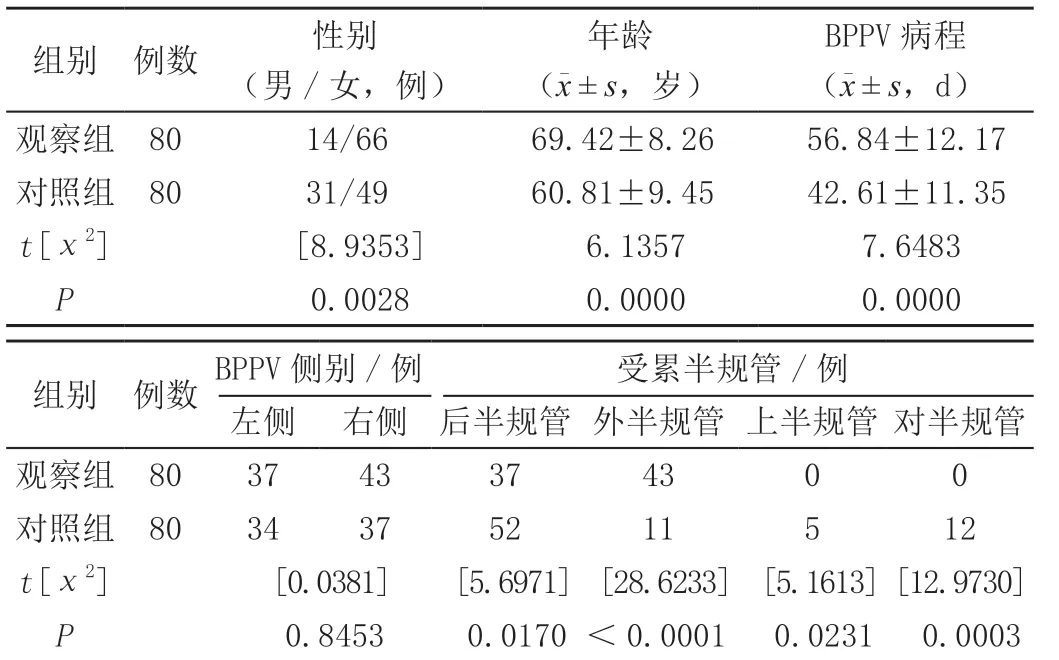

2.1 两组患者基本情况比较

观察组在性别、年龄、BPPV病程、受累半规管与对照组比较差异均有统计学意义(P<0.05),两组BPPV侧别差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患者基本情况对比

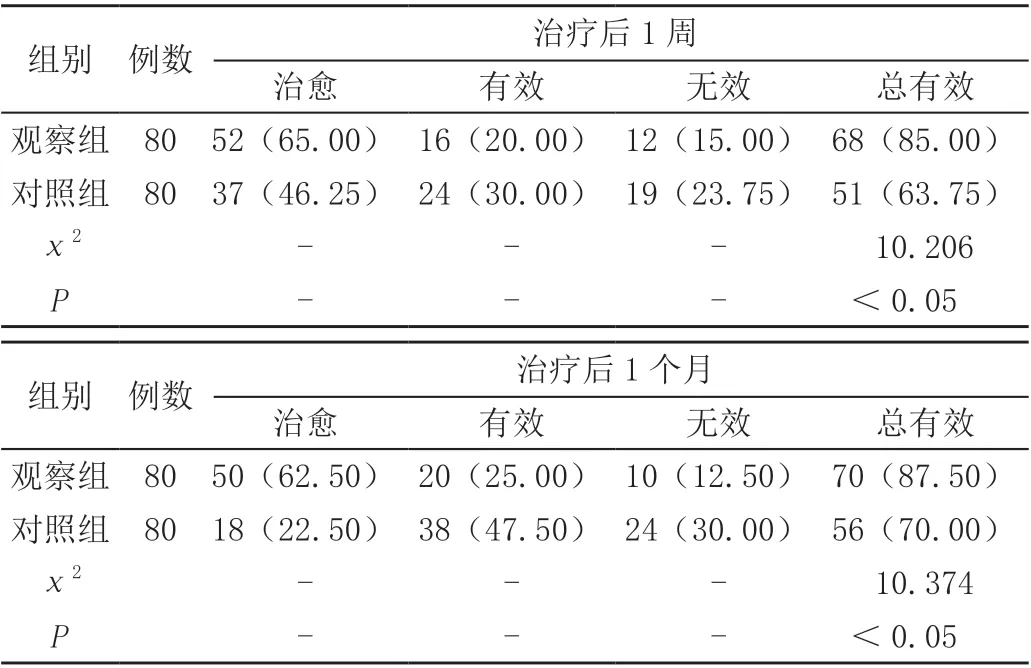

2.2 两组治疗后1周和1个月的疗效比较

观察组治疗后1周、1个月的治疗有效率为85.00%、87.50%,显著高于对照组的63.75%、70.00%,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗后1周和1个月的疗效比较[n(%)]

3.讨论

在临床上,BPPV又称为耳石性眩晕,指头部迅速运动至某一个或多个特定头位时,出现短暂的阵发性的眩晕及眼震,又称变位性眩晕,在眩晕病中极为常见,当头位发生变化,耳石移动,引起短暂性眩晕及眼震。BPPV是常见的外周性眩晕疾病,发病约占所有眩晕门诊患者的17%,终生患病率约为2.4%[8]。原发性BPPV以50~60岁的中老年人最为高发,但临床对本病的发病机制尚未明确,一般认为是内外因共同作用的结果,耳石从椭圆囊囊斑上移动到半规管中,若耳石的碎片漂浮在内淋巴液中形成管石症,若附在半规管壶腹嵴上,形成嵴帽结石症,当头位发生变化,耳石移动,引起短暂性眩晕及眼震[9]。BPPV以后半规管位置最为高发,这是由于这个部位位置最低,耳石受重力影响,最容易移动至此[10]。而水平半规管、前半规管,混合半规管发病率较低。MD是引起继发性BPPV的常见病因,两病可伴随存在。随着临床对MD和BPPV的研究不断深入,两病通过CRP技术,行位置试验,使得伴发MD的BPPV能及时明确诊断,给予针对性治疗。国外研究显示,约32.8%的MD患者有BPPV发作病史[11]。这说明MD患者的病程更长,在进行位置试验时,需记录眼震情况。

以往文献报道显示,MD合并BPPV的发病率差异较大。国外研究显示,151例MD患者中,合并BPPV有45例,发病率为31%,其中,15例在确诊MD后合并BPPV,1例在确诊MD前即有BPPV,29例不确定[12]。而国内有研究显示,MD合并BPPV的概率为3.45%(4/116)[13]。由此可见,MD合并BPPV的发生率差异较大,可能是与MD病程以及随访时间的长短有关。BPPV发病由椭圆囊耳石脱落进入半规管引起,一般半规管功能良好,受重力相关头位变化,耳石颗粒在半规管内移动,引发体位性眩晕。而MD由内耳积水引起,病变部位在蜗管和球囊,椭圆囊可无明显变化或轻度扩张,因此MD是否对椭圆囊功能产生影响尚无明确定论[14]。MD并发BPPV提示MD可能对椭圆囊的影响较小,主要由两种机制引起。第一,内耳积水引发耳石器结构改变,使得耳石器上的耳石脱落进入半规管。第二,脱落的耳石颗粒影响内淋巴纵流和吸收,引起内淋巴积水[15]。

本研究对比单纯BPPV和伴发MD的BPPV的临床资料显示,观察组在性别、年龄、BPPV病程、受累半规管与对照组相比有显著差异(P<0.05),两组BPPV侧别对比无显著差异(P>0.05)。此结果提示,BPPV以40岁以后高发,MD以40~60岁之间发病率较高,女性发病率高于男性,这可能与激素水平有关。在MD发病的任何时期均可发生BPPV,且伴发MD的BPPV诊断常会延迟,因此MD合并BPPV的病程较长。而外半规管受累的概率较高,主要与椭圆囊斑邻近外半规管壶腹,当患者仰卧位改为侧卧位时,耳石更容易滑落到外半规管壶腹,故而解剖因素是伴发MD的BPPV发病的主要因素,而非重力作用[16]。但单纯BPPV和伴发MD的BPPV在发病侧别上无显著差异,左右侧均可发病,总体来说右侧稍高。

在疗效上,观察组治疗后1周、1个月的治疗有效率为85.00%、87.50%,显著高于对照组的63.75%、70.00%(P<0.05)。经复位治疗及用药改善血液循环、抑制血管痉挛等治疗后,整体治愈率较低,临床效果一般,无论是1周还是1个月的疗效均不能令人满意,且治疗后易复发。这可能与反复膜迷路积水、反复内淋巴积水等有关,造成椭圆囊、球囊永久性损害或囊斑纤维化,导致耳石无法复位,或耳石颗粒不断脱落,导致疗效较差[17]。

分析伴发MD的BPPV手法复位疗效较差的原因,主要与以下三点有关。第一,椭圆囊上的耳石膜的主要结构由网状纤维和酸性粘多糖组成,内淋巴反复扩张和内淋巴膜破裂,使得囊斑纤维化,耳石无法通过囊斑回位吸收,致使内淋巴中永久存在耳石颗粒。第二,内耳积水周期性存在,可能会永久性损伤椭圆囊、球囊,导致耳石颗粒不断脱落。第三,球囊向后膨胀,促使椭圆囊向后上移位,疝入半规管内,半规管发生阻塞,难以复位耳石[18]。

虽然实际临床中伴发MD的BPPV发病率并不高,但临床应在患者就诊时仔细询问病史及眩晕情况,以免遗漏体位性眩晕症状,对可疑者进行体位试验,有效甄别单纯BPPV和伴发MD的BPPV。对于BPPV眩晕者应行耳石复位治疗,而单纯BPPV患者的手法复位效果优于伴发MD的BPPV患者。

综上所述,伴发MD的BPPV临床特点与单纯BPPV有一定差异,女性发病率更高,病程相对更长,左右侧均可发病,以后半规管和外半规管为主要类型,临床疗效相对较差,容易复发,早期诊治及长期随访对改善病情有一定帮助。