头孢菌素类药物不良反应发生原因分析

刘 霞,李明州

(临沂市中心医院医疗保险管理科 山东 临沂 276400)

头孢菌素类药物为青霉素药物中相对具备代表性的抗生素药物,此类药物具备较宽泛的抗菌谱,能够对于细胞壁的细菌类病原体加以破坏,可针对繁殖期细菌进行有效作用,对其细菌扩增形成干扰,有效促进病原菌数目降低,同时,此药物对人体不具有不良作用[1]。被成功研发后大量投入临床,此种药物的广泛使用过程中,其弊端问题逐步显现,部分患者存在较多不良反应及耐药性,给药后由于患者自身受到不良反应困扰,影响其用药依从性[2]。因此,本次对于头孢菌素类药物治疗后产生不良反应的主要表现及引发不良反应的原因进行分析,报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2020年8月—2021年4月应用头孢菌素类药物实施治疗的患者300例,其中男性180例,女性120例,年龄28~79岁,对其中发生不良反应的60例患者进行分析。纳入标准:①临床诊断符合用药指征者;②患者对于本次研究均同意;③具备完整认知、听力。排除标准:精神障碍者。

1.2 方法

对于入组患者实施仔细、认真询问,对于患者实施所用头孢菌素类药物名称实施核对,对于患者产生不良反应的主要临床表现进行记录,观察患者的个人身体素质、日常饮食等方面问题,对于患者的不良反应发生原因、接受治疗过程中的给药方式进行统计及记录。

1.3 观察指标

观察研究指标:用药种类、不良反应累及系统、不良反应影响因素、给药方式。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计软件进行数据处理。计数资料以频数(n)、百分数(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果

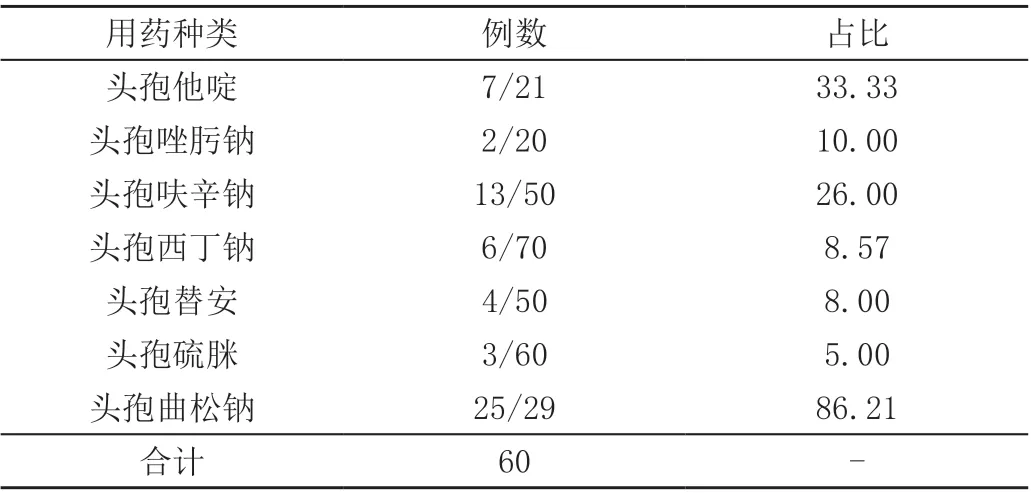

2.1 不同药物种类发生不良反应情况

本次入组患者用药种类主要为头孢他定、头孢唑肟钠、头孢呋辛钠、头孢西丁钠、头孢替安、头孢硫脒、头孢曲松钠,不良反应发生率最高的为头孢曲松钠,与其他药物相比,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 不同用药种类不良反应发生率情况

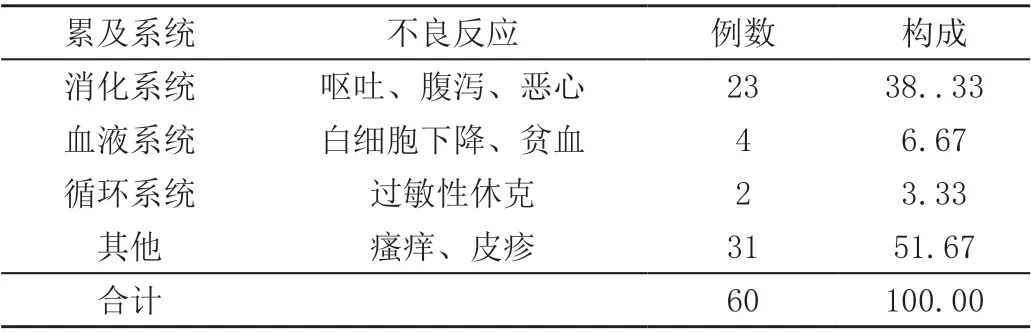

2.2不良反应累及系统占比

入组患者产生不良反应的累及系统进行分析,消化系统不良反应中呕吐、腹泻、恶心及瘙痒、皮疹等不良反应发生率较高,见表2。

表2 头孢菌素类药物不良反应累及系统占比情况

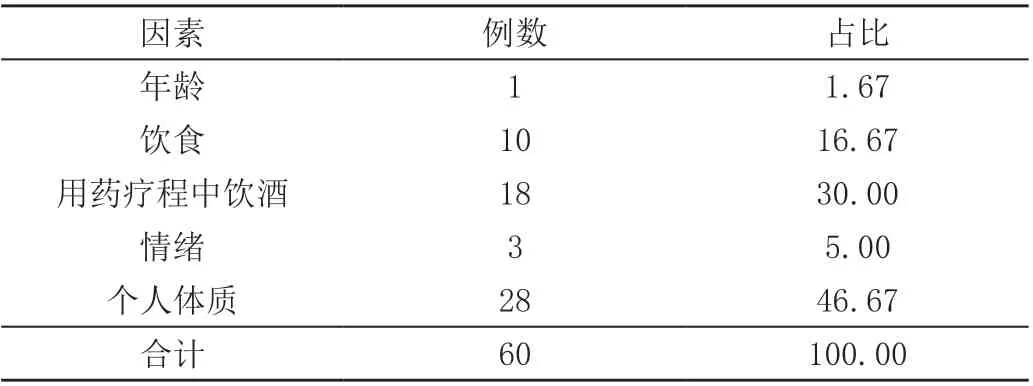

2.3 不良反应影响因素

不良反应影响因素分析中发现,主要相关因素为年龄、饮食、用药疗程中饮酒、情绪、个人体质,其中个人体质引发不良反应的例数较多,见表3。

表3 不良反应影响因素构成

2.4 不同给药方式不良反应发生率

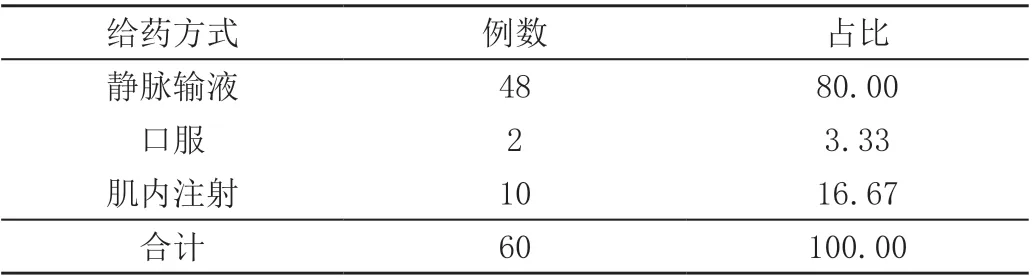

给药方式主要为静脉输液、口服、肌内注射,见表4。

表4 不同给药方式不良反应发生构成

3.讨论

伴随经济社会快速发展,使人们生活发生较大改变。近几年,国家逐步采取相应措施实现生态措施改善,具备明显成效。但人们受到真菌、细菌、病毒等多类病原体环绕,机体免疫力低下、缺乏锻炼等会导致病原体逐步入侵人体[3]。

临床上对于不同病原体治疗方法存在一定差异,其中常见的为泌尿系统、呼吸系统、血液循环系统感染引发的致病菌。临床一般主张利用青霉素药物实施治疗。头孢菌素类药物抗菌效果更加明显,能够对于人体器官系统降低伤害,属于临床青霉素药物中使用频率较高的一种[4-5]。同时,由于此药物使用频率高,导致病原体会受到抗生素遏制,其在治疗过程中会发生进化、蜕变。原致病细菌逐步转变为新的细菌类型,会导致头孢类抗生素产生较强耐药性[6]。患者用药后容易产生较多不良反应,严重影响患者的日常生活,使其加重身体及精神负担,根据患者的不良反应情况对其系统累积情况实施明确,其中如存在某种药物应用后患者的不良反应比重较大,在治疗过程中应实现此类药物减少应用[7-8]。

头孢菌素类药物在临床中广泛应用,注射剂型在临床治疗中应用更广,伴随注射用头孢菌素类药物的应用频率逐步提升,其不良反应情况也明显突出,常见的不良反应有过敏反应、局部静脉炎、肝肾毒性损害、造血系统损害、神经系统损害、消化系统损害及二重感染等,其中可见双硫仑样反应、溶血等,为进一步实施头孢注射类抗菌药物相关理论知识分析,应对于不良反应情况进行归纳总结[9-10]。

注射用头孢菌素的常见不良反应:①局部反应:注射头孢菌素类抗菌药物,静脉注射后会产生血栓静脉炎,部分药物不良反应发生率可达到5%,肌肉注射后会产生明显疼痛,应用利多卡因实施注射可有效缓解。②过敏反应:注射用头孢菌素类药物引发的过敏反应主要为哮喘、过敏性休克、皮疹、药物热、荨麻疹、血清反应等,其与青霉素类抗菌药物基本相同[12-14]。头孢菌素类抗菌药物化学结构均存在β-内酰胺环,会对于青霉素类抗菌药物产生过敏,因此,临床用药应对患者的过敏史药物实施仔细询问,并针对青霉素等抗菌药物过敏者慎用,头孢菌素类的药物,用药前实施皮肤试验,预防产生过敏性休克。③造血系统障碍:头孢菌素类抗菌药物会容易使患者产生造血系统毒性,诱导患者出现凝血功能障碍,部分患者会产生红细胞减少症、血小板减少症以及白细胞减少症等。药物应用疗程、剂量、抗凝血药联合应用均与凝血功能障碍产生直接联系[15-16]。儿童肝肾功能、造血凝血功能尚未发育完全,因此,老年人肝肾功能会产生减退现象,因此,儿童、老年人等特殊人群应用注射用头孢菌素类抗菌药物时应对其药物的用法、剂量以及药物浓度、药物配伍注重分析。必要时应在条件允许下为患者实施血药浓度监测,尽量应为患者实现个体化药学服务。④中枢神经系统反应:头孢曲松、头孢唑林等药物会引发精神障碍,头孢他啶静脉注射后会使患者出现精神障碍,因此,注射用头孢菌素类药物会引发患者产生神经系统不良反应。⑤二重感染:注射用头孢菌素类抗菌药物广泛,长期应用二重感染风险会增加,头孢他定、头孢曲松等容易引发二重感染概率提升,其中头孢西丁的二重感染会引发引导菌群失调,其酸碱度会发生一定改变,会引发患者产生黄金色葡萄球菌、梭状芽孢杆菌、肠球菌等,头孢西丁会使其膜性肠炎发生概率提高,头孢哌酮会引发患者产生阴道菌群失调,使其出现霉菌性阴道炎,头孢哌酮会对于肠道B族合成产生较大影响,导致患者机体免疫力下降,使患者出现真菌感染。⑥肝毒性:在治疗患者中,部分患者会产生碱性磷酸酶、氨基转移酶水平升高,但基本不严重,患者停药后基本能够自行恢复,头孢曲松应用后,原发性胆汁郁积等相关肝脏的不良反应发生情况较为明显,儿童相对较多,停药后大部分患者均能够自行恢复。⑦肾毒性:大剂量实施头孢菌素类抗菌药物注射会导致患者产生肾毒性,曲小管细胞为肾损伤产生的主要部位,间质性肾炎为较为罕见的肾损伤。头孢菌素类抗菌药物引发的肾毒性并非为过敏性损伤,主要由于药物浓度过高而引发。头孢噻啶会其产生较为明显肾毒性,给药剂量不适宜容易引发肾小管坏死,使患者出现尿素氮升高、蛋白尿等,部分患者会出现尿毒症、急性肾衰竭等。第3、4代头孢菌素的肾毒性显著下降。头孢菌素类抗菌药物肾毒性除与药物剂量相关意外,其联合应用也会引发部分肾毒性反应。导致患者产生肾功能降低,因此,在为患者实施头孢菌素类抗菌药物治疗时应合理调整剂量。

本文结果显示,对于此次患者应用头孢菌素类药物进行分析,其中发现应用头孢呋辛钠、头孢曲松钠更容易引发不良反应,患者当中发生较多的不良反应为瘙痒、皮疹,针对不良反应影响因素实施探究,个人体质、饮酒更容易引发不良反应,本次头孢菌素类药物给药方式当中,静脉输液给药不良反应发生率更高。

本次研究中发现,患者头孢菌素类用药种类存在差异,给药途径不同患者不良反应症状存在较大差异,对患者用药后产生的副反应因素进行分析,其中存在较大差异。头孢菌素类药物为上世纪逐步问世,现阶段头孢菌素类药物发展已经从第一代逐步进展到第四代头孢类抗生素。在临床投入较为广泛的为第一代头孢类抗生素以及第二代、第三代头孢类抗生素,其具备抗菌谱存在不同的特点,第二代头孢类药物能够在第一代药物的基础上逐步精细,增加革兰氏阴性菌的抵抗范围。第三代头孢类药物能够在第二代及第三代的基础上有效增加绿脓杆菌杀伤力,对于本次入组患者进行药物种类分析,可发现第三代头孢类药物治疗后产生不良反应的概率相比其他类更高。伴随第三代头孢类药物逐步在临床上获得广泛应用,患者不良反应发生率会随之提升。口服药物及肌肉、静脉注射类药物相比,经静脉途径治疗患者临床不良反应相对较重。分析相关因素可发现,患者除个人体质外,服药期间饮酒产生的不良反应占据较大比例。入组患者产生瘙痒、皮疹等过敏反应的比例相对较大,应及时采取相应措施对于不良反应消退、避免再次发生具备重要意义。为有效降低头孢菌素类药物产生的不良反应,可采取以下处理措施:入院后,医生应对患者是否存在过敏体质进行仔细询问,并为其实施处方开具,如患者存在易过敏体质应谨慎使用,并实施药物剂量、药物类型、用药时间等合理选择,实施有效防范,将不良反应发生率降低,引导患者保持饮食规律、生活规律、避免饮酒,如生活中存在饮食生活不规律及乐于食用用刺激性食物应叮嘱其将不良习惯改正,预防不良反应发生,使患者临床用药安全性提升。

综上所述,临床工作者应从不断失败中寻找教训及经验,在用药前对患者的过敏史进行询问,并为患者实施皮试,使过敏反应减少出现,同时应避免单一实施长时间药物治疗,使患者的临床静脉给药治疗次数减少,如患者适应证符合尽量为患者实施口服治疗,减少静脉给药方式,使用期间应叮嘱患者禁酒,避免产生双硫仑样反应。