Y型试管在初中化学改进实验中的妙用

刘佩

摘要:利用Y型试管的两个支管相通、易于对比的特点,分别对初中化学教学中加热铜绿的实验、二氧化碳气体的制备和性质一体化实验、探究微粒运动、检验二氧化硫的实验进行改进。改进后的实验能体现化学现象之美,装置微型简便,实验易成功,符合绿色环保理念,利于培养学生的实验和创新能力,促进学生核心素养的发展。

关键词:Y型试管;初中化学;实验改进

文章编号:1008-0546(2022)02x-0091-04

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.02x.024

Y型试管在中学化学实验中主要是用于微型对比实验[1],也有一些教师利用它两个支管相通的特点进行了改进实验,如空气中氧气含量的测定[2]、研究炭与浓硝酸的反应[3]。Y型试管耐热性好,装置微型,可反复使用,而且造型容易吸引学生兴趣,增加了实验的趣味性,提高了学生的实验能力。

结合一线课堂教学实际,现对上海教育出版社(以下称沪教版)九年级化学教科书[4]中一些实验用Y型试管进行改进,改进后效果非常好,学生也能在后期的复习中很快回忆起这些实验及其现象。对实验的这些改进一定程度上实现了以学生为本,从学生的认知角度出发,帮助学生更好地观察与实验,知道如何从化学的角度实现绿色环保,有利于学生科学素养的发展,达到学科育人的目的。接下来将介绍用Y型试管对初中化学四个实验进行改进的具体案例。

一、加热“铜绿”的实验

在沪教版教材中,安排加热铜绿的实验目的是让学生初步学会基本的实验技能操作。教学过程中教师希望学生熟悉实验操作的同时能够学会观察实验现象,根据现象进行证据推理,推断简单的反应产物,从而写出相关的化学反应方程式。反应产物的判断需要借助实验现象,在实际课堂演示时,教师通常是用导管把产生的气体通入澄清石灰水中以检验二氧化碳的生成,也有用直角导管装置进行改进[5],這样是可以观察到澄清石灰水浑浊,但学生后期写化学方程式时不明白为什么变浑浊是沉淀引起的。如果能在在刚开始学习化学时,把澄清石灰水变浑浊的同时即形成沉淀的实时现象在课堂展现出来,更有利于发展学生的宏观辨识能力。

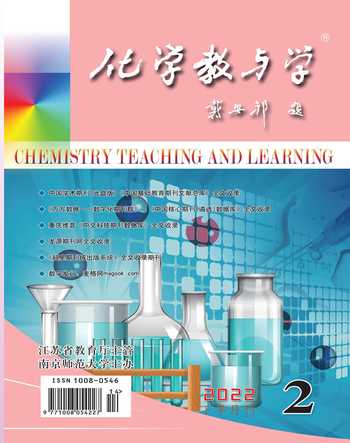

1.新改进的实验装置(图1)

2.主要实验用品

用Y型试管改进的加热铜绿实验

铜绿、澄清石灰水;

带单孔塞的Y型试管、酒精灯、带铁夹的铁架台、药匙、V型纸槽、塑料吸管等。

3.实验操作和实验现象

(1)组装好装置后,用V型纸槽向Y型试管的一侧支管内加入铜绿,另一侧支管中通过可弯曲的塑料吸管加入澄清石灰水。

(2)点燃酒精灯加热铜绿,观察到装有铜绿的支管里出现小水珠,固体开始慢慢变黑,由于试管内部气流流通,很快石灰水上面先出现一层白膜,慢慢地会看到白色浑浊物由上而下如飘絮般线形下降至试管底部,至澄清石灰水全部变浑浊。

4.改进实验的优点

(1)最大的优点是体现了化学的现象之美。澄清石灰水变浑浊的全过程,是用导管直接通入石灰水中所无法替代的,大大增强了化学实验的趣味性,学生也能认识到沉淀的形成。

(2)节约药品,即使产生少量的二氧化碳也能观察到完美的现象。

(3)这个装置也可用来完成碳酸氢铵的加热实验。

二、二氧化碳气体的制备与某些性质实验教材上验证二氧化碳气体的密度比空气大,使用了倾倒二氧化碳气体的方法(图2),有文献上分析过这个实验的成功率不高,还受到烟囱效应的干扰,对此进行了很多改进[6-7]。

1.新改进的实验装置(图3)

2.实验用品

稀盐酸、大理石、紫色石蕊棉球4个、无水氯化钙干燥剂;带单孔塞的Y型试管3支、T型导管、橡皮和玻璃导管、带铁夹的铁架台、镊子、塑料吸管等。

3.实验操作和实验现象

(1)T型导管直线方向上的两端分别连通两个Y型试管,同时这两支Y型试管的底部事先用锉刀分别挫了小洞,方便气体排出,底部还分别放有紫色石蕊棉球,A、C两处是干燥的,B、D两处是湿润的。

(2)T型导管剩下的一端通过导管再连接一支Y型试管,以用来制备二氧化碳气体。先在Y型试管一侧加入几粒石灰石,另一侧加入适量稀盐酸。Y型试管口放一团包裹无水氯化钙干燥剂的棉团,用来吸收二氧化碳气体中的水蒸气。

(3)倾倒稀盐酸,与石灰石接触,产生二氧化碳气体。很快会看到D处湿润的紫色石蕊棉球变红,其它三处均不变色。

可以得出的结论是:对比C、D两处,说明二氧化碳与水反应生成了碳酸,才使得石蕊棉球变色;对比B、D两处,说明二氧化碳气体的密度比空气大得多。

4.改进实验的优点

(1)实验成功率高,易重复,充分利用了Y型试管对比的优势,较好地培养了学生控制变量的思维能力。

(2)实验微型化,稀盐酸和石灰石的用量都很少。紫色石蕊棉球可循环使用。

(3)观察完现象后,可以把Y型试管慢慢倾斜一定角度,把液体缓缓流入它原来的位置,使固体分离,反应停止,所以用Y型试管制备二氧化碳气体也可以控制反应的发生与停止。

(4)实验装置设计巧妙,三支Y型试管就可以达到实验目的,有利于激发学生的创新精神和实践能力。

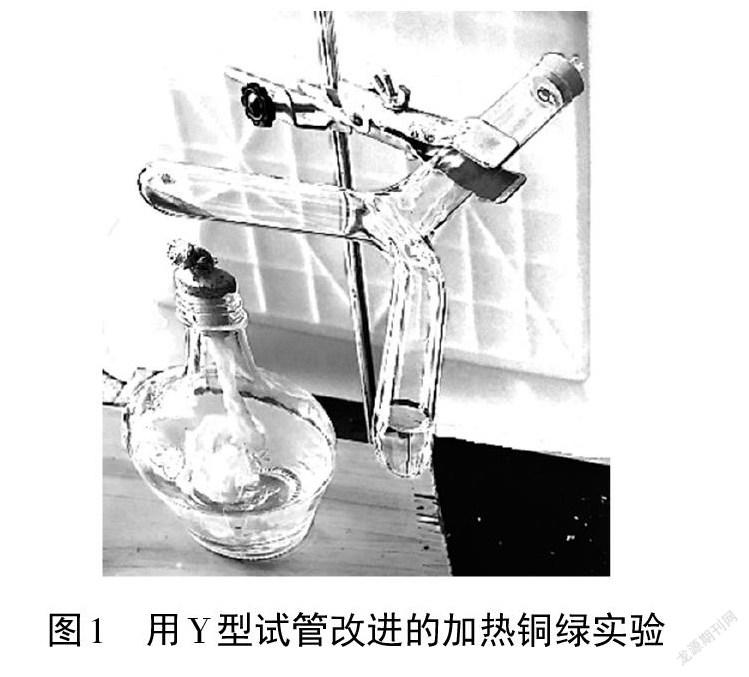

三、探究微粒的运动实验

教材中利用图4装置验证微粒的运动,在课堂上很容易操作,但这种装置有三点缺陷,一方面药品用量多,另一方面掀开大烧杯后会有大量氨气逸散到空气中,而且观察现象时只能将装置固定于某一处,不方便移动,会导致教室里后排和角落的学生无法观察到现象。

1.新改进的实验装置(图5)

2.实验用品

无色酚酞、浓氨水;

两支塑料吸管、Y型试管、透明胶带、带铁夹的铁架台等。

3.实验操作和实验现象

(1)通过塑料吸管向Y型试管右侧支管加入无色酚酞试液,通过另一支塑料吸管向Y型试管左侧支管加入浓氨水。注意塑料吸管不要取出,防止试液沾到试管壁上。加完后迅速用透明胶带把试管口和塑料吸管封上。

(2)根据教学要求,可以通过剪裁塑料吸管下端的长度,从而改变酚酞由无色变成红色所需要的时间。

(3)过一段时间后会看到无色酚酞试液变红,说明微粒在不断运动。

4.改进实验的优点

(1)相对于教材实验,改进实验的药品用量少,装置密闭无污染,而且便携,便于走到学生中间使学生近距离地观察实验现象,实现了以学生为本的新课程理念。

(2)通过塑料吸管加液体的操作非常生活化,让学生在熟悉的生活情境中,激发了学生利用生活用品进行化学实验的创新意识。

(3)用这个装置还可以完成温度对微粒运动速率的影响实验。具体方法是做一个相同的实验装置,将氨水所在的支管分别放在冷水和热水中,对比酚酞变红的现象所需要的时间。

(4)这个装置也可以用来完成氯化氢气体和氨气的反应实验。分别在两个支管中加入少量的浓盐酸和浓氨水。

四、检验二氧化硫的实验

教材上检验二氧化硫的实验操作起来很方便(图6),但是实际课堂演示时一线教师会发现有以下几个问题,一是从火柴点燃到伸入烧杯的过程中,火柴上沾取的硫粉容易洒落,产生的二氧化硫会逸散到空气中,二是实验者闻了逸散出来的二氧化硫导致喉咙难受,不利于健康,三是留在烧杯中的二氧化硫气体比较少,可能不会使高锰酸钾溶液完全褪色,从而会使演示实验失败。

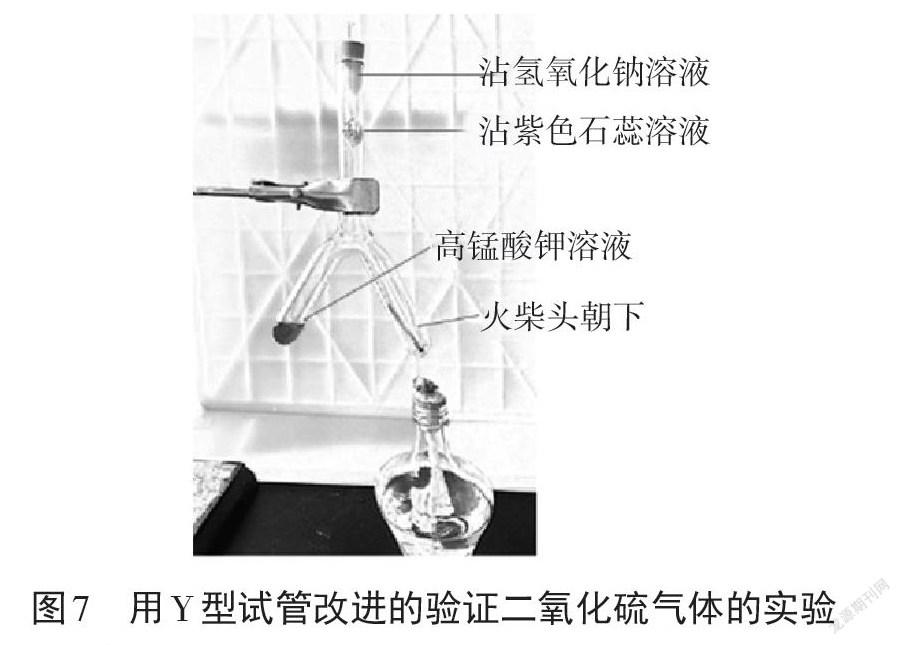

1.新改进的实验装置(图7)

2.实验用品

高锰酸钾溶液、火柴、湿润的紫色石蕊棉球、沾有氢氧化钠溶液的棉球;

Y型试管、酒精灯、带铁夹的铁架台、塑料吸管等。

3.实验操作和实验现象

(1)先在Y型试管的右侧支管中放1根火柴,火柴头朝下,然后加入适量高锰酸钾溶液于另一侧。依照图7固定好Y型试管后,在试管中上部塞一团湿润的紫色石蕊棉球,再在试管口处塞一团沾有氢氧化钠溶液的棉球,用来吸收多余的二氧化硫,防止逸散到空气中。

(2)点燃酒精灯,加热火柴头,很快就会听到火柴头“砰”的一声,伴有大量白烟。由于火柴燃烧会产生二氧化硫气体,取下Y型试管轻轻振荡,可以看到高锰酸钾溶液完全褪为无色。同时紫色石蕊棉球由下而上慢慢变红,说明二氧化硫溶于水使得溶液显酸性。

4.改进实验的优点

(1)不需要沾取硫粉,一根火柴加热之后产生的二氧化硫气体足以使所加入的高锰酸钾溶液褪色。

(2)装置密闭相对无污染,教师在演示实验时不用担心会吸入二氧化硫气体。

(3)高锰酸钾褪色现象非常明显,有利于提高学生的实验观察能力。

改进实验的教学效果非常显著。在化学复习时会发现很多学生对有些实验现象已经没有印象了,只能依靠记忆,学生慢慢地就会认为现象就是靠死记硬背,这不符合化学核心素养培育的初衷。初三学生课业紧、任务重,难以做到每个化学实验都能让学生自己完成,所以如果都是用试管这些普通的仪器来完成实验,实验种类多了之后,学生对实验现象的记忆会混淆。如果教师偶尔改进几个实验或者用不同的创意实验,学生自然印象深刻,这种教学效果是任何讲解和记忆都无法代替的。

基于以上几个案例,用Y型试管改进后的实验总体有以下几个优点:(1)多样化,它可以完成生成物的檢验、气体的制备和性质实验、微观性质实验等;(2)微型化,所用的药品用量少,不会造成原料的过度浪费,装置便携,方便走入学生中间进行演示;(3)绿色化,生成的污染性气体在试管内就可以被处理掉,不会逸散到空气中引起空气污染或者对人体造成伤害;

(4)显性化,实验现象明显,有利于提高学生的实验观察能力,使每一位学生都能看到现象,从而实现素养为本的课堂;(5)操作简单,便于开展学生实验,具有推广价值。

参考文献

[1]向直三.利用Y型管或Y型试管的微型实验[J].中小学实验与装备,2016(1):61-62.

[2]林旺金,张惠娇.对“空气中氧气体积分数的测定”实验分析与改进[J].化学教学,2018(3):62-64.

[3]贾同全.利用“Y试管”改进炭与浓硝酸的反应[J].中学化学,2016(1):29.

[4]中学化学国家课程标准研制组.义务教育课程标准实验教科书(化学九年级上、下册)[M].上海:上海教育出版社,2017.

[5]宋广良,李德前,凌一洲.直角玻璃管和广口瓶组合构建的多功能实验装置[J].化学教学,2020(3):68-71.

[6]周文荣,陈玲.二氧化碳制备与性质实验的一体化设计[J].化学教学,2020(10):65-67.

[7]李德前,周梅华,张羿“.倾倒氧气助燃”与“倾倒二氧化碳灭火”实验的组合设计[J].化学教学,2021(3):67-69.

1192500520308