工业开发与地方性生产之间的关系研究

——以四川省自贡市为例

文/陈红霞 高清明(1.四川省社会科学院,四川成都 61007 .四川大学旅游管理学院,四川成都 610065)

内容提要:工业遗产保护和旅游开发“地方性转向”的理论基础需要进一步验证。基于阿帕杜莱地方性生产理论和自贡市的案例分析表明,工业生产在自贡地方性生产过程中具有重要的作用:一方面催生了新的群体身份利益,形成地方性生产的直接动力;另一方面极大地影响了地方邻里、地方主体甚至地方性的生成过程和内涵特征,说明工业生产也可以成为地方性生产的原初动力,工业遗产保护和旅游开发“地方性转向”的理论基础是坚实的。

一、引言

本文是在我国工业遗产保护和开发范式出现“地方性转向”背景下进行的。所谓“地方性转向”是指工业遗产保护和旅游开发过程中“地方性范式”取代“全球化范式”的过程。“地方性范式”是相对于“全球性范式”的一种全新视角,是后发工业化国家在面对跨民族的全球性扰动时,工业遗产保护和旅游开发的一种替代方案。这种“转向”根源于我国工业遗产保护和旅游开发的经验总结以及对“全球性范式”的理论反思。

虽然工业遗产越来越被视为具有理想价值的旅游资源,但由于工业化被视为强大外部力量——全球性——的直接表现,因而在很多后发工业化国家中工业遗产被视为一种文化入侵或技术移植的历史残留,独立于其所处“地方”的创造过程。作为一个后发工业化国家,我国工业遗产保护和旅游开发也未完全解决“谁的遗产”[1]这一根本问题,导致我国工业遗产的“遗产化”过程迥异于欧美国家,与“国家认同”联系并不紧密,其身份在我国遗产话语体系中无法顺利合法化[2]。

由于未被看做“我们”文明的一部分[3],我国工业遗产无法与前工业社会各种历史遗留的保护和开发相提并论[4][5]。在旅游领域更是如此,从1992年的《中国旅游资源普查规范(试行稿)》到2017年的《旅游资源分类、调查与评价(GB/T 18972-2017)》,对工业遗产着墨都不甚了了。这一方面导致了大规模产业升级和城市更新中工业遗产快速消失,另一方面导致了工业遗产旅游开发“空壳化”问题,即在将工业遗产这一典型“生产空间”改为旅游文化“消费空间”的过程中,物质的工业场景则被建构的闲暇空间所取代,具体的工业因素仅被表达为抽象的装饰符号——一种与地方毫无关联的现代主义或后现代主义风格。

但工业遗产的“全球性”属性以及“全球性”抹煞“地方性”的能力也受到了质疑:一方面,有学者认为任何文化遗产包括工业遗产中,地方特色、文化和身份总是占主导地位[6];另一方面,有学者认为空间永远都不会是固定的,而是不断被重新定义、争夺和重构的,任何外部力量都只会是地方变迁的路径和力量,且都会内化为地方社会、政治和经济景观[7]。因此,全球性不应被视为专横和无所不包,相反,它总是由地方因素所调节,并在不同的地方产生独特的结果[8]。工业遗产也是一种被地方性建构的产物,是属于“地方”的。

在此背景下,学术界和实务界越来越多的人主张采用“地方性范式”去指导工业遗产的保护和旅游开发。“地方性范式”认为,工业遗产也是一种被地方性建构的产物,是特定地方“情境”的产物,根植于特定的时空、文化环境和社会语境,具有根植性的“地方性”赋予了工业遗产更多的超越其物理意义的积极价值[9]。工业遗产保护和旅游开发应力争通过表达“真实性”“完整性”的集体记忆和精神情感,强化与地方的内在关系,使其也能够展示、传递、承载“地方精神”。

然而,现有研究往往将“地方性”与建立在农业文明基础上的旅游目的地联系起来,如乡村旅游、历史文化街区、传统习俗、民族村寨、民族文化等,似乎相关理论仅仅适用于传统文化景观。但如果忽视工业文明对人地关系的影响,工业遗产与“地方性”生产之间的关系不能得到更充分的证明,“地方性范式”的理论基础便不够坚实。本文基于阿尔君·阿帕杜莱地方性生产理论提出研究假设,并以自贡井盐开发为例,系统讨论工业生产能否成为创造“地方性”的重要因素和建构对象,进而评估工业遗产保护和旅游开发“地方性转向”的理论前提是否存在。

二、文献综述和概念框架

“地方性”(locality)是一个内涵复杂、难以界定的术语。本文综合阿帕杜莱(Arjun Appdurai)、吉尔兹(Clifford Geertz)、克拉克(J.Clarke)、马西(D. Massey)等学者的研究,将“地方性”描述为内生于地方且支配地方发展的特定逻辑。这是一种具有现象学性质的复杂社会存在,是在特定的历史流派中发展起来的一组共同的感知、价值观、信仰和思想,是对社会变迁框架下区域逻辑的表述[10]。在“全球性—地方性”二元对立框架下,地方性被视为一种塑造地方实践的力量,是现代化、全球化进程中“同质化”过程的反动,暗含有封闭性、传统性、扎根性、地缘性等等复杂意义。

旅游学界认为,地方性构成了“地方”的核心要素[11],具有两个方面作用:一个是塑造地方文化内涵和特征,如影响村民身份形成与变迁[12],塑造居民身份认同[13],等等;另一个是作为重要的旅游资源。首先,地方性为旅游开发提供了创意框架。如地方性为乡村创意旅游提供了怀旧意义框架,使得创意旅游能够反映当地文化遗产和真实性[14],有学者甚至认为地方性会改变景观,如不断变化的地方性重新定义新加坡的虎豹别墅[15]。其次,地方性能够影响旅游体验,如地方性通过挪用和操纵地方文化话语,重建了中国西南旅游景观,使得旅游体验更有意义[16],而目的地食物的原创性、新奇性和地方性会影响旅行满意度,进而影响旅客的相关行为[17]。再次,地方性能够使得地方文化资源的正外部性内部化,如能够使得农业旅游可持续发展[18]。最后,地方性是旅游可持续发展重要因素[19],如食品的地方性能够鼓励地方企业创建品牌,从而推动乡村旅游的可持续发展,同时地方食物对于游客体验的可持续性也很重要,英国湖区和埃克斯穆尔当地的食物有可能增强游客和消费者对其文化和遗产体验[20]。

除此之外,有关目的地地方性的内涵和意义、地方性表达、对地方性的感知、不同地方性类型以及地方性与全球性关系等问题也有大量研究,但旅游学界关于目的地“地方性生产”的研究较少且主要是影响研究[21][22],涉及地方性生产机制的讨论不多。学者们认为,影响目的地地方性生产的因素主要包括:自然因素,如富有想象力的地理环境会影响地方性的再创造和再生产[23],而地域重组触发的地域社会关系重组会帮助定义地点并不断创造地方性[24];经济因素,如贸易变迁[25]、产业结构调整[26]、制造业增长[27]等都会导致地方性的生产和调整;政治因素,如地方自治能够控制其自治区域产生新的地方性[28];文化因素,如玻利维亚高地原住民通过参与音乐狂欢节仪式和国家仪式两种不同的仪式来建立一种地方意识[29],等等。除了上述因素外,节日被视为一种特别适合当代世界的地方性生产机制而备受重视,这一机制使受地理限制的地方与“外部世界”发生各种各样的相互作用,提供了人和地方之间建立联系并向世界开放这个地方的方式,对地方性生产具有重要贡献[30],如南非的愤怒青年节[31]、傣族新年[32]以及汤加的银河小姐选美大赛[33]等等,都包含着赋予地方性的重要元素,通过讲述社区的历史,建立地方的独特性,最终形成一个独特的地方识别[34]。

虽然涉及地方性生产机制的讨论不多,但绝大多数学者都视地方性的生产为一种建构、变化过程[35],即地方性并不是先天存在而是后天产生的,因而具有独特的生产机制[36],其中,阿尔君·阿帕杜莱的地方性生产理论较有特色且较为系统,受到了学术界的重视并运用其解释地方性生产过程[37]。

阿尔君·阿帕杜莱是美国著名人类学家,在其全球化与文化研究的经典著作《消散的现代性——全球化的文化维度》一书中阐述了全球化背景下地方性不仅没有消亡而且还持续更新这一事实,进而证明现代性的脆弱性。虽然阿帕杜莱对地方性生产机制的描述非常晦涩,但其描述的地方性生产过程总体上可以分为地方性生产和再生产两个阶段。

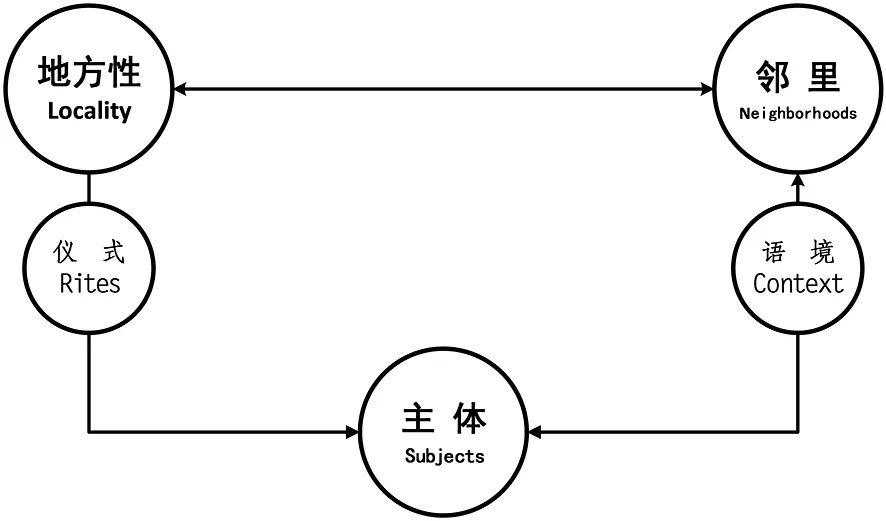

阿帕杜莱在全书第三部分第九节集中讨论了地方性再生产机制。这一机制主要由“地方性”“邻里”“主体”三个要素和“仪式”“语境”两个中介构成。三个要素中,“地方性”是地方社会生活特质,为“主体”行为和“邻里”运行提供“社会逻辑”;“邻里”是实际存在的地方社会生活形式,具体指特定情境中的社群;“主体”是属于特定情境中群体(即邻里)的行动者。地方性再生产是由“地方性”塑造“主体”和“主体”与“邻里”互动两个过程完成。在“地方性”塑造“主体”过程中“仪式”起到了关键作用,“仪式”作为一种复杂的社会技术,能够将地方性镌刻在主体身体之上,进而生产出“本地人”;而在“主体”和“邻里”互动过程中“语境”提供了特定的框架和情境,“语境”一方面使得“主体”在其中得以被辨识和组织起来,另一方面使得“主体”的各种行动在其中有意义地发生和执行,从而创造和维持特定的“邻里”。

阿帕杜莱认为“地方性——邻里——主体”三者之间构成了一个互动闭环,构成了地方性再生产机制(如图1所示)。其中,“地方性”产生于“主体”在特定“邻里”中的实践活动,而“地方性”则通过“仪式”赋予了“主体”特定身份;“邻里”提供了“主体”实践场所,规范了生产“主体”的社会技术,但“主体”通过社会活动催生了“语境”进而实现“邻里”再生产;“邻里”为“地方性”提供了生产和维持其物质存在空间,使其能够以多种形式实现,而“地方性”则为“邻里”提供了一种维度或价值,使其有别于其他的“邻里”。所谓“再生产”也不意味着“地方性”的简单重复,事实上由于“邻里”(语境)的生产过程不断更新地方性生产条件,因而地方性再生产意味着地方性更新。

图1 地方性再生产机制示意图

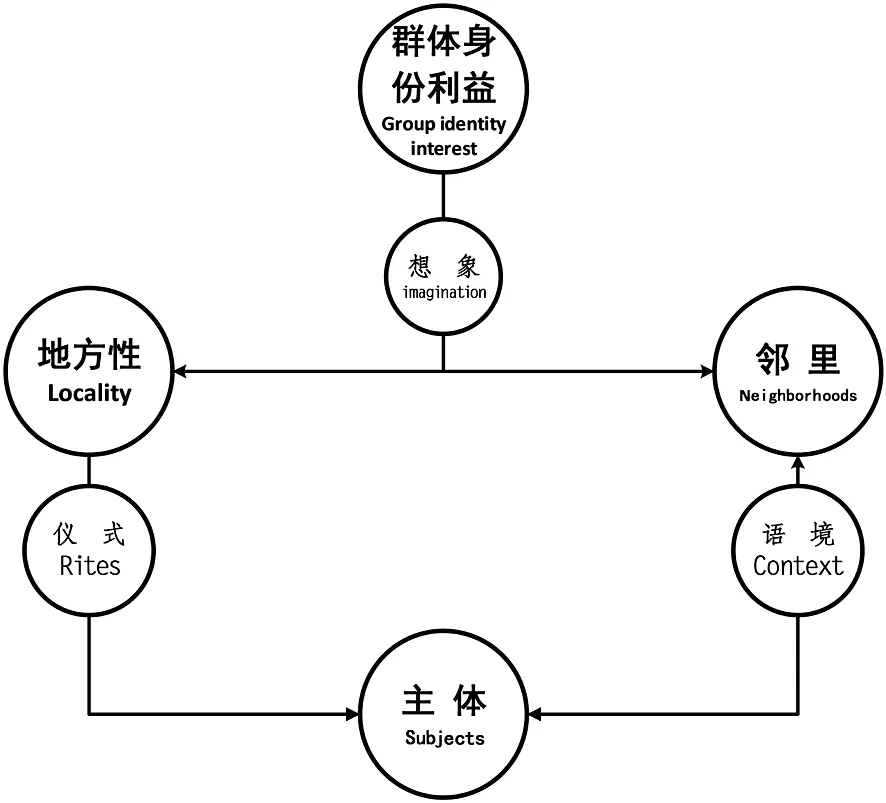

但上述机制并未解决地方性是如何生产的,即地方性生产的初始动力和最初路径问题。阿帕杜莱将其归之为基于“群体身份利益”的想象。阿帕杜莱认为,群体的身份差异并不是来自于“原生情感”或“原始宗族观念”的延伸,而是形成于基于群体身份利益而进行的对差异的归化组织。这种归化行为根源于民族国家根据群体身份来分配权利——一部分人被强行进行身份鉴别归类,另一部分则主动迎合身份鉴定。“归化”的具体方式为“集体想象”,通过“集体想象”,群体找出各种群体范畴之间的相似和不同,建构身份差异和族群景观。“邻里”和“地方性”均是“集体想象”的产物,都是关系化的、语境化的、脆弱的,需要高度特定的仪式和语境来生产和维持。由此可以得出完整的地方性生产机制(如图2所示)。

图2 地方性生产机制示意图

这里仅仅是对地方性生产机制进行了粗描,阿帕杜莱对各种要素及其之间关系描述得要复杂得多,且“仪式”与“语境”、“语境”与“地方性”、“仪式”与“邻里”等要素之间也存在着或强或弱、或明或暗的特定形式的互动。本文根本目标是讨论工业遗产保护和旅游开发“地方性转向”的理论基础是否坚实,这一目标可以具体为两个子主题:一个是工业生产与地方性生产的关系问题;另一个是工业生产与地方性再生产的关系问题。基于阿帕杜莱的概念框架和自贡市的实践,上述问题可以简化为以下两个具体问题:

问题一:井盐开发如何影响自贡群体身份利益的形成;

问题二:井盐开发如何影响自贡地方性、邻里以及地方主体的形成。

三、案例和方法

本文所选的案例是位于四川川南地区的自贡市,是近代中国最早23个建制市之一,也是川南地区第一座100万人口大城市,现辖自流井区、贡井区、大安区、沿滩区4个区和荣县、富顺县2个县,90个乡镇及街道,辖区面积4382平方公里,辖区常住人口250万左右。

自贡因盐而生、因盐而盛,是我国规模最大、历史最悠久的井盐生产和科研中心。井盐开发肇始于东汉章帝时期(公元76年-88年),始终是自贡城市形成和发展的核心动力,不仅孕育催生了自贡盐化工产业,也通过地质勘探、钻井、采输卤、制盐、盐卤综合利用和教育、科研设计、装备制造、运输销售等带动了地方经济的发展。

在2000多年的盐业开发史中,自贡共开凿盐井13000多口,在市区30平方公里的范围内密布着明清以来的盐场,形成了完整而清晰的井盐工业文明脉络,井盐文化遗存之丰富、种类之繁多、数量之巨大,无论是在国内还是在世界上都是绝无仅有的。在自贡现存的1200多处与井盐开发历史相关的文化遗产中,最为关键的遗产为盐场,其中老盐场、东源井、燊海井三个国家级工业遗产是其代表。

“老盐场”即大安盐厂,始建于1957年,成体系地保存了较为完整的制盐系统;东源井开钻于清咸丰八年(1858年),是自贡火井制盐业鼎盛时期的产物,其采用的盆敞口、无阻提卤采气工艺,为世界低压天然气开采史上所独有;燊海井始凿于清道光十三年(1835年),是井盐科技的活化石,是“冲击式顿钻凿井法”开凿深井成功的代表作,人工钻凿深度首次超千米,遥遥领先于世界水平,开创了近代绳式顿钻钻井法的先河。

本文之所以要选取自贡作为案例,一方面因为自贡是重要的工业城市,是工业而不是政治、军事、商贸或殖民侵略等因素促进了自贡城市的设立和发展,而且2000多年的井盐开发历史线索十分清晰,具有一定的典型性。另一方面,之所以要选择案例研究法,是因为这种实地研究方法能够通过对特定情境下研究对象进行完整深入描述,有效促进对某一现象或理论的认识。由于“地方性”具有时间、价值和实践意涵,探索“地方性生产”必然会涉及一些人、物和时间的详细分析,因而需要回顾“地方性生产”的具体社会生活情境,即便只有有限的材料可用。

本文在研究过程中利用了一些一手资料和二手资料,这些资料来源包括期刊、已出版的书籍、政府文件以及互联网等等。然后用描述和分类方法分析收集的资料,其中,描述是指通过一种易于理解的形式按照时间顺序描述“地方性生产”的具体过程,而分类则涉及到将文献分解成相应的组成部分,并将其放入概念框架的相应部分,进而理解工业生产与“地方性生产”深层次联系以及影响因素。

四、分析结果

(一)井盐开发与“自贡人”的产生

群体身份利益出现是“地方性生产”的直接动力。阿帕杜莱认为,社会利益分配与群体身份紧密相连,国家和社会根据群体的身份分配权利,但群体身份并不是原始宗族的扩展,而是一种境遇化、差异化建构的结果,即特定环境中的群体会通过想象与其他群体之间的差异来建构自己的身份。作为处于特定环境中的族群景观,“自贡人”这一清晰可辨的身份特征出现需要依靠某种基础来想象、生产和维持。具体而言,正是井盐开发提供了一种特殊境遇,这种境遇推动了当地人与其他群体之间差异的想象,使得“自贡人”这个社群具有了自身的可辨识的逻辑。

从内因来看,“自贡人”的身份认同的内因在于自流井、贡井地区的社会日常生活和生产经营活动的同质性。自流井与贡井仅一河之隔,闭合面积约125平方公里,虽然在行政上分属富顺、荣县,但在经济上却已经融合成为以自流井和贡井为核心的盐业经济区——富荣盐场。利益一致催生内部人身份认同,“自贡人”也成为一个具有特殊利益的群体,而对“自贡人”的认同已经不局限于当地的资产和权力精英,而是地方的广泛现象。但对于周边地区而言,自流井和贡井地区的居民则成为荣县和富顺县的异类,强化了富荣盐场地方的邻里关系。这激发了两地居民打破行政藩篱、合二为一的诉求。

从外部因素来看,面对外部的经济竞争和政治压力,富荣盐场的居民需要团结一致。如军阀混战时期,各路军阀逐鹿盐场、劫掠盐税、获取饷源,还以恫吓、诬陷、绑票、关押、酷刑等手段,对盐商进行敲诈勒索。为了应对外部压力,富荣盐场内部居民通过各种盐场(各种“堂”)和行帮组织起来,并通过创造新的地方崇拜偶像如“镇江王爷”“金川神”和“梅泽神”,不断强化“自贡人”的自我认同和内部同质化——一种新族群景观出现了。这种新的族群建构通过自贡人的政治、经济和文化行为得到进一步强化,并在富荣盐场居民争取独立建市的过程中达到了高潮。

(二)井盐开发与支配自贡的社会逻辑

纵观历史,始终有一种与众不同的逻辑支配着自贡的经济社会发展,这种逻辑以井盐开发为基础并在自贡被广泛接受,即自贡的地方性。显然,井盐开发不仅创造了“自贡人”这个群体景观,而且不断为自贡的“地方性”提供实践动力。井盐开发触发了自贡社会的巨大变化,催生了一种尊重财富并努力追求财富的社会心理,并被广泛接受。久而久之,开发盐场、追求财富便成为自贡的核心议题,此地的一切社会行为都因此而受到评判——合理或不合理,在塑造自贡人的群体认同和性格特征方面具有重要意义。

地方性的支配能力使得盐场开发与自贡居民的生活逐渐耦合,强化了当地社会的一些特殊行为和心理,同时也会削弱其他的行为和心理,可以说发生在自贡的大的社会事件或小的社会现象都或多或少与此有关。地方性赋予了地域的类型和个性以生命,为生活在自贡的群体界定了文化边界,使得群体身份利益有了相对清晰的边界并从其他群体独立出来。自贡的地方性这种塑造能力具体通过地理景观、社会形态、历史事件和风俗文化等四种能够被直接感知的、冲击人的心灵的符号表现出来。

其中,最够体现自贡地方性的地理景观为“天车”。天车是自贡井盐开发历史最集中、最直观的物质形态表现,具有时代特征和工业风貌特色,是自贡地方的个性最为鲜明的象征。自贡的社会形态、社会组织的属性特征通过大量的行帮会所与盐业会馆一窥端倪,著名桓侯宫、炎帝宫等行帮会所以及西秦会馆、南华宫、禹王宫、云雾宫、天后宫等盐商会馆既是高度发达的工商业社会标志,又直观反映了自贡的分工细化和阶层分化情况。自贡最有名的历史事件应属两次“川盐济楚”和抗战献金活动,这些重大的历史事件反映了自贡人的特殊性和复杂性。最具代表性的自贡风俗文化是各商会行帮的特定仪式和习惯,其中最典型是盐场的女性禁忌和语言禁忌,前者如禁止女性进入盐场,后者如井上工人讳言“断”字,要说成“剪篾”。

(三)井盐开发与“自贡”的形成

“自贡”是赋予“自贡人”实践以意义的“邻里”和“语境”。邻里和语境可以视为两种维度,前者构成了“自贡”可辨识的地理边界,后者则是“自贡”符号化的社会边界,二者不断更新构成了自贡“地方性”再生产的动力。但这两种边界都不是自然而然形成的,而是持续的井盐开发的结果:一方面促使了时间和空间的地方化、社会化,另一方面为主体的各种行为提供了解读的框架和情境,这里将前者称为“地方化”过程,将后者称之为“符号化”过程。

“自贡”的地方化过程是一种分裂—整合的辩证过程。所谓“分裂”,是指作为一个新的“地方”大公井和自流井与荣县和富顺县分离的过程,这一过程自北周武帝(公元561-578年)在江阳县的富世井和大公井分别置富世县和公井镇开始,终于1939年“自流井”“贡井”合二为一成立新的自贡市,最终从富顺县和荣县独立出来。所谓“整合”则相反,对于富顺、荣县而言的“分裂”过程对于富荣盐场而言则是一个不断整合群体内部利益的过程,清初大公井与自流井在盐镇管理上合为一场称富义盐场(1914年改称为富荣盐场)时,标志着这种整合完成,而自贡市的成立意味着这种整合得到了制度保障。

井盐开发在“自贡”形成过程中的作用在于,盐像磁性物质一样,产生着强烈的磁场效应,吸引着人类向有盐分布的地区靠拢和聚集。[38]具体而言,井盐开发首先确立了“地方”的经济基础,逐渐形成了以盐井资源和盐场占有为基础的生产关系[39];其次促成了自贡地方中地的形成,催生了八店街、沙湾等神秘化、权力化、仪式化的中心性“在地社群景观”;最后推动了文治社会的形成,使得建立在规范盐业生产经营活动习惯法基础上的工商业文化成为一种群体意识[40]。

与此同时,井盐开发也催生了一些浸润在自贡日常生活中的符号,标记着“自贡”“自贡人”的文化尺度和边界。井盐开发也催生了属于地方的话语系统,如“刹清”“盐引”“销岸”制盐和盐政用词广泛渗入日常生活之中,这些“话语”构成了自贡的话语能量场,约束着当地人的行为边界。除天车外,地名应该被视为自贡的地方符号之一,据统计,自贡以“井”为名的地名有200多个,以“盐”“牛”“灶”“笕”等为名的也为数众多。如果我们把这些地名、日常话语、城市雕塑以及众多的天车联系在一起,就会发现,这些地名/话语/符号构成了一个特殊的生产生活空间——充满了和井盐开发有关的故事空间,而盐场是这个故事空间的中心。

(四)井盐开发与盐商、盐工的生产

地方主体——属于特定情境中的某个社群的行动者——既是“地方性”“语境”“邻里”的产物,又承担再生产这些因素的任务,地方主体的生产过程本质上就是空间的“地方化”过程。在2000多年的井盐开发过程中,自贡逐步形成了两个群体,即地方的特殊行动者——正是由于这些行动者才使得自贡的地方性得以形成,同时也为地方性支配能力的实现提供了实践主体。自贡的地方主体主要包括盐商和盐工两类。

自贡的大盐商产生于清政府允许私采盐卤后。第一批大盐商主要是原来就拥有雄厚资本的陕西商人,但1862年-1877年的陕甘回民起义对陕商造成了毁灭性的打击,自贡的陕商也不得不逐渐撤资,这给自贡本地盐商创造了发展空间,逐步形成了著名的 “四大家族”(王三畏堂、李四友堂、颜桂馨堂、胡慎怡堂)以及“新四大家族”(侯策名、熊佐周、罗筱元、罗华垓)这八大盐商。此外,在贡井地区还形成了余述怀、宋俊臣、黄敦三、刘景贤四大家族。大盐商财多势广,成为影响地方经济社会发展和普通居民生活的关键力量,以至于当地居民在交往时一般都会问彼此是哪个堂的。

另一个具有重要地位的地方主体为盐工。随着井、灶、笕业的分离,盐场内部分工越来越细,专业化技术越来越强。自贡盐工素有十大帮七十二工种之分。官方根据与制盐生产发生关系的紧密程度,将工人分为直接盐工和间接盐工。据1939年《自贡民报》记载,当时自贡盐场盐工工种达73种,直接盐工分为技术盐工和普通盐工两种,间接盐工也多达20余种。至民国初期,自贡盐场的盐工们按工种形成了山匠帮、机车帮、车水帮、山笕帮、烧盐帮、牛牌帮、转盐帮、捆盐帮、装盐帮、扛运帮等十大帮派组织。一时之间,自贡盐场各行各业的帮口林立,成为当时的奇特景象。

五、讨论和结论

本文基于阿帕杜莱地方性生产的概念框架,以自贡为例,通过具体讨论井盐开发与自贡地方性生产之间的关系,证明了工业生产能够成为地方性生产的原初动力,进而说明工业遗产保护和旅游开发“地方性转向”的理论基础是坚实的:一方面,工业生产能够催生新的群体身份利益,形成地方性生产的原初动力;另一方面,工业生产是地方邻里、地方主体生成的重要影响因素,甚至对于地方性生产本身都具有重要的作用。

此外,还有以下几个问题点值得关注:

(一)工业遗产旅游保护和开发地方性转向的理论意义

在很多后发工业化国家,工业遗产被视为一种文化或技术移植的历史残留,独立于其所处“地方”的创造过程。但工业遗产是一个国家或地区经济实践的历史记录,记录着区域社会变迁的进程,见证了一个地区工业活动对其历史和现状产生的深刻影响,是塑造地方社会结构、历史文化和地理风貌的重要驱动力[41],理所当然具有“地方性”。

自贡的地方性生产和再生产过程证明了工业生产与目的地地方性生产之间的紧密联系。对于自贡而言,井盐开发推动了“自贡人”这一群体身份以及盐商和盐工两大“地方主体”的形成,而盐场聚集了人们在自贡获得财富的最关键知识和技术,其空间布局和发展又决定着这些知识和技术起作用的空间范围,进而催生了特殊的“邻里”和“语境”。自贡的历史证明,“地方性”的生产和再生产并不必然地依赖农耕文明,工业生产也能提供必要的基础。

具有根植性的“地方性”赋予了工业遗产更多的超越其物理意义的积极价值[42]。将地方性和工业遗产联系起来进行本体论讨论,一方面,有利于拓展关于工业遗产属性的知识,在新的“全球性——地方性”关系中,工业遗产的属性和特征得到重新定义并随之生成新的知识;另一方面,有利于促进工业遗产旅游目的地在空间上与更广阔世界产生分离、在时间上与现在时刻发生断裂,从而强化人们对特定地方和特定时间的感受[43]。毋庸置疑,将“地方性”问题纳入工业遗产旅游研究,讨论其是否能够和以何种方式影响工业遗产旅游开发,是有一定的学术和实践意义的。

(二)阿帕杜莱“地方性生产”概念模型意义和不足

很明显,现有关于“地方性”研究的重点主要是地方特色饮食或特别节日等特殊因素,但这种因素分析法并不能完全揭示“地方性”生产机制的全部。要深入理解目的地“地方性”有必要系统理解“地方性”生产机制。阿帕杜莱的“地方性生产”概念框架包含了地方性生产和再生产两个阶段和四大关键因素:在生产阶段解决了地方性生产的原生动力问题,即社群景观与地方性生产之间的关系;在再生产阶段解决了地方性的一致性和变化性问题。总体来看,阿帕杜莱的理论框架考虑到了地方性生产的复杂性,为目的地地方性生产分析和工业遗产旅游开发提供了一个实用工具。

虽然着墨不多,但阿帕杜莱地方性生产分析框架的起点的确是建立在利益生产和分配的基础之上的。阿帕杜莱认为,群体身份划分的根本标准是经济利益,换而言之,经济利益不同造成了群体身份的差异,而这种差异构成了“地方性”想象的基础。群体身份的再生产也基于“邻里/语境”即社会日常生活的持续更新,而“邻里/语境”的更新则来自于“主体”的实践。总体来看,阿帕杜莱的理论框架涉及到了经济基础和上层建筑之间的关系,更强调了实践在社群景观生成过程中的作用。

但阿帕杜莱的理论也存在不足之处:一方面,阿帕杜莱为了强调经济利益在群体身份差异中决定性作用,否定了血缘关系和地缘关系在塑造群体身份中的作用,但这两种关系是客观存在的。另一方面,阿帕杜莱将差异视为一种境遇化的、具体的、通过比较而成的存在,而“想象”才是塑造差异的方式或工具。这里“想象”可以解读为“建构”,但群体身份之间的差异并不一定是建构的,也可能是客观存在的,片面强调“想象”的作用会削弱“地方性”的理论和实践意义。当然,这些不足并不影响阿帕杜莱理论的启发性。

(三)全球性与工业遗产的地方性生产的关系

阿帕杜莱理论体现了人类学传统,即将“全球——地方”(global—local)视为一对相互定义的概念,且将厘清地方与全球的复杂关系作为己任。特别是在现代化理论中,这一对立关系常常用来讨论全球化背景下地方文化变迁问题,其中“地方”逐渐被解读为某种地理上被边缘化的文化,这种文化属于特定地方的特定群体。在面对全球化的巨大威力时,地方性被视为一种塑造地方实践的力量,其本质是对现代化、全球化进程中“同质化”过程的反动。工业遗产保护和旅游开发“地方性转向”面对的一大挑战就是处理“全球性——地方性”二元对立关系,阿帕杜莱的理论为解决这一挑战提供了理论基础。阿帕杜莱认为,地方性本身并不仅仅是地方的,其形成是一个不同文化被驯服的过程,在全球化背景下地方性生产是全球性被某个场所驯服和展示的过程。也有其他学者认为地方性生成过程就是新价值新思想的植入过程,[44]全球化过程应该被视为地方性在一个更大文化体系中被重新定义解读、重新被编码的过程[45][46]。

为了描述全球化与地方化、全球性/地方性之间裂痕的弥合过程和结果,学者们用两个术语对其进行概括——全球地方化(glocalization)和全球地方性(glocality)。其中,全球地方化是全球化(globalization)和地方化(localization)两个词的组合,认为全球化过程总是起始于某个地方,而地方总是被重新生成[47];全球地方性(glocality)是全球性(globality)和地方性(locality)两个词的结合,指的是全球性传统落实并具现为地方小传统[48]。

对于后工业化国家和地区而言,工业遗产的旅游开发必须同时跟自己展现在游客面前的“传统”身份和游客自己的需求和体验对话[49]。“全球地方化”/“全球地方性”为工业遗产旅游开发提供了一种洞察力,让人们了解如何处理全球化与本土化的冲突,以及如何创造和营销工业遗产景观的主题。工业遗产旅游开发的“地方性转向”并不意味着对全球性的排斥,全球性将是建构地方性的最大外在动力和素材源泉,主动将全球性与工业遗产旅游开发联系起来,主动将全球性纳入地方性建构的对象,更容易创造和展示独特的地方性。

工业遗产保护和旅游开发“地方性转向”是一个全新的课题,本文只涉及其中的部分内容,且在理论梳理、案例选择以及分析方法等方面仍然需要进一步完善。作为一个重要主题,除了需要进一步完善相关理论基础、开展案例多样化研究外,要重点讨论“地方性转向”的实践意义,即“地方性转向”对改进工业遗产旅游开发的管理启示,特别是要关注如何展示和强化旅游目的地地方性,以及工业遗产旅游目的地地方性如何影响利益相关者的情感和行为,在研究方法上也尽量尝试定量分析,从而提高研究结论的普适性。