清代、民国河西契约文书所见“画字银”及其法律意义

罗将

摘 要:“画字银”是民间契约交易中给予契约参与人的一定数额报酬,是正价之外的交易费用。无论白契还是红契,河西民间均存在给予契约参与人一定数额报酬,包括代书人、亲邻、中见人等。清代河西民间“画字银”给付数额一般占交易额的1% - 8%,民国时期占比较高。“画字银”分担方式多样,存在“酒食画字银在内”“酒食画字银在外”以及“内书字在内外书字在外”等规则,体现出河西民间契约实践的独特性。“画字银”分配方式亦具有一定的规律性,亲族中长辈所得数额高于晚辈,多数情形下代书人所得数额最高而中人所得最少,“画字银”均等分配属于较少情形。支付方式最常见为货币,其次是酒食、实物等,“画字银”的支付在民间契约交易中既有积极的也有消极的法律意义。

关键词:河西契约;“画字银”;法律;分担原则

中图分类号:C952 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2022)02 - 0099 - 17

一、问题的提出

传统中国契约交易中,除双方当事人外,第三方群体参与是契约成立不可或缺的条件。近年来,学界对第三方群体多有研究,主要集中在中人称谓沿革、身份及其功能等领域,1但已有研究对中人等第三方群体参与说合、见证、担保、调解、代笔等活动所涉及的费用问题,囿于史料涉及并不多。然不可否认,中人等第三方群体在契约交易中起着重要的作用,契约订立阶段的说合、见证、代笔,订立之后的担保、调解、赔偿,甚至在事态严重情形下还会受到法律惩治。乾隆朝刑科题本记载在“福建侯官县举人张南辉等恃势诈骗寡妇潘荘氏母子田产”一案中对冒昧作中的郭宗敬、任思孟、潘元和三人因“不能查来历,书押为中”,判决“除潘元和病故不议外,郭宗敬、任思孟各照违令律,笞五十”[1]81。如此,若让其免费参与,则与事实、情理均不符,况且在一些情形下,费用给付处理不当还会引发命案。刑科题本记载多地因画字银等费用问题引发的刑案,在“安徽寿州陈宜卖地案”中,陈宜将地卖与徐国珍,其侄陈烈向其叔陈宜勒索喜礼钱未果情况下将其叔右肋扎伤引发刑事案件[1]417。乾隆朝刑科题本中汇编关于土地买卖案例117例,其中因画字银等民间俗例费而引起纠纷的有22例,占比19%。因此有必要深入探讨民间如何对待报酬问题、需要支付多少报酬、谁去支付报酬等问题,这些问题的研究对于搞清楚第三方群体参与契约交易的实际价值问题具有积极意义。

针对这一问题进行研究目前主要集中在徽州、福建闽西以及贵州黔东南地区。郭睿君、李琳琦在《徽州契约文书所见“中人”报酬》一文中以徽州契约文书为材料对中人是否获取报酬、报酬类型及其占标的额比例以及报酬支付情况进行了论述[2]32 - 41。俞如先在《民间典当的中人问题:以清至民国福建闽西为视点》中以福建闽西地区典当契约文书为基础,认为民间典当交易习惯上均给予中人一定的报酬,清代、民国比值一般是在2%左右[3]。瞿见集中关注代笔人的“笔银”问题,在《清代村寨代笔中的“笔银”——基于黔东南文斗寨的研究》一文中对笔银的记载、支付与否,以及具体数额、费用负担及其支付方式作了研究[4]。以上研究仅以特定地域为研究对象,为这一问题研究提供了特定地域样本,随着更多地域材料的发现,将有利于这一问题研究向纵深方向发展。

笔者近期收集了清代、民国时期河西地区的契约文书,发现在河西永昌县、高台县、武威市、酒泉市一带民间契约交易中明确记载有关于“画字银”的约定。本文拟就收集到的河西地区清代、民国第一手契约文书材料与前南京国民政府习惯调查、刑科题本等资料相结合论述这一民间契约交易习惯,分析其约定方式、占比、分担原则以及法律意义等问题。需要说明的是在清代、民国河西契约文书中,代笔人、中见人等第三方群体报酬被统称为“画字银”,个别情况下称为“书字银”,本文遵从原始使用称谓。

二、“画字银”是得到官方默认的契约习惯

给付契约参与人一定数额报酬在传统契约实践中由来已久,从目前发现的秦汉契约文书来看,秦汉时期契约签订时已经出现给付契约参与人报酬之事,一般表达为“沽酒各半”“沽半”等。如“西汉神爵二年(前60年)广汉县节宽德卖布袍券”中“神爵二年十月廿六日,廣汉县节里男子节宽德卖布袍,陵胡随长张仲孙用贾钱千三百,约至正月口口任者口口口口口口正月书符,用钱十。时在旁候史张子卿、戍卒杜忠知卷约。沽旁二斗”[5]明确约定备酒以酬谢见证人以及具体数量。十六国时期买卖人口契劵中同样有记载,“前秦建元十三年(377年)七月廿五日赵伯龙买婢券”“书券侯买奴,共知本约,沽半”[6]。约定双方当事人各承担一半费用。高昌时期的契文中也能够看到关于沽酒的约定,“高昌和平三年(533年)郑凤安买田券既夏田券”,“二主,各自署名为信。故各半”[7] 。同样约定了酬谢之事以及费用的分担。张传玺先生认为“自唐宋以后,契约一般不写对中保人致酬事,但致酬事一直是存在的,有用宴请的形式,也有送银钱的。送给中人的叫作‘中礼银’,送给代书人的叫作‘笔资银’” [8]。现存清代、民国契文中却清楚地看到关于给付中人等第三方群体报酬的详细记载,只不过其名称已经演变为“画字银”“书字银”等等,成为民间交易中除正价之外的一种俗例、习惯。不仅如此,与秦汉时期相比,给付报酬方式由单纯的“沽酒”到清代、民国时期以支付银两、物品以及饮酒食等多种方式。

给付“画字银”作为一种民间契约交易俗例、习惯在清代、民国各地普遍出现,各地习惯不一,支付对象不一,称谓不一。有些地方俗称“合食礼”“画字礼”,山西黎城县“人民买卖田房,邀同中人成立契约后,凡说合中证,皆聚而会食一餐,费用若干,尽数令买主负担,谓之‘合食礼’,“人民买卖产业,迨其契约成立之后,买主令卖主老人合其家长到场,于契约上画押,而买主酌给洋三元或五元,俗名‘画字礼’” [9]128,山西稷山、襄陵、解县“买卖田宅,书契时,买主于买价外,另给卖主银若干,谓之‘画字银’” [9]383。也有称为“画字钱”, 陕西栒邑、宝安等县习惯“凡民间出卖田地,须由卖主之亲族于契尾画字,另由买主于正价之外给钱若干,名曰‘画字钱’”[9]564。也有将支付给上手业主的称为“脱业银”“原业钱”[9]559。有些地方直接甚至言明这笔费用的性质,称之为谢中费,安徽省颖上县习惯“不动产之买卖契约,双方均有谢中费用,如买卖百元,买主谢中三元,卖主谢中二元,名为‘买三卖二’,各中平均分受”[9]444。

甘肃各地多称“画字银”或“画字钱”,“静宁县……甲向乙立写出卖契,而宗族、邻佑各于契后署名画押,乙须分润以钱财,数则多少不拘,曰‘画字钱’”[9]318。清代、民国河西地区契约文书中常以“画字银”“书字银”称谓出现。

重新收集到的清代、民国河西契约文书来看,“画字银”作为一种契约习惯不仅在民间白契中常出现,而且得到了官方的默认,在红契中同样出现,试各举一例说明。

例1:乾隆三十七年(1772年)王文焕、王文魁绝卖房屋门面地基文契1

立杜绝卖房屋门面地基院落文契人王文焕、王文魁同子王连商议妥确,今将族遗水磨关坐北向南铺面一间、后头套房一间、门面壹间、街门三间,街门内走道西半边院内坐北向南,上房西边三间半坐西向东,书房三间院二个地基,西半边其房四至东至王姓,东半边西至刘姓,房墙南至官街,北至河崖,四至分明,前后道路通行,央中说和,情愿出绝卖于郝永礼名下修理住坐为业,得受卖价系银柒拾两整,当中交足,不欠分厘。自卖之后任凭郝姓修理住坐为业,不与王姓相干,日后若有房亲及同姓人等争论,文焕兄弟父子一面承当,恐后无凭立此杜绝卖房屋文契为照。

这份乾隆三十七年(1772年)杜卖房屋地基白契在契尾对画字银予以详细记载。

从画字银占比来看,契文记载交易额为70两整,需支付画字银总额为48分,占比约为交易额的1%。

从画字银的分配来看,代书人获得画字银5分,7位中人各获得画字银均为5分,亲族获得画字银1分、2分不等。本例中,中人与代书人分配画字银数额相等,代书人承担书写契约工作,相对来讲在当时社会上属于少数掌握文化知识的人,其价值应得到认可。同时本契属于房屋地基绝卖契,房屋地基是人们重要的物资生产资料,迫不得已而卖之,中人在契约签订中起着促合、见证、保证甚至发生纠纷后进行调解等作用,给付与代书人同等数额画字银体现中人的价值。值得注意的是本例中作为出卖人的儿子获得画字银多于其侄子,亲属关系上来讲,儿子比侄子与出卖人关系更近,利害关系亦愈密切,这是否意味着画字银分配多少与亲属血缘关系远近有关有待下文进一步分析。

从画字银获得者身份来看,包括代书人、中人,还包括出卖人的亲属,但出卖人并没有获得画字银,这或许与画字银的分担原则有关系。本契中,画字银分担可能存在两种情形:一是画字银包括在总价之内,买受人无需另付,需要出卖人在总价款中支付画字银,自然无需向自己支付,且本例中画字银总额为48分,占交易额1%,数额并不算多;二是画字银由买受人支付,但是不再向出卖人支付而仅向出卖人之外的其他人支付。以上两种情形下都无需向出卖人支付。

总之,画字银的分配可能因为契约参与人身份、作用不同而有所差别。

不仅在民间白契中出现画字银记载,在象征向国家缴纳赋税的红契中同样出现画字银的记载。

例2:康熙四十六年王朝栋、王良栋、王家栋立杜绝卖庄田房屋文契1

立杜绝卖庄田房屋永远契书人王朝栋、王良栋、王家栋,因缺使用,今将自置中坝小庄一处田地二分水地一昼夜,其地东至周家地,南至本坝,西至陈家地,北至大北坝,四至分明。无力耕种,兄弟商议,托中说合,情愿绝卖与本衙监生张生名下,永远长久为业,凭中言定卖价系银共柒拾肆两三钱整,当交无欠,除酒食书字银在外,自此以后葛藤根断,再无不明等情,任凭买主修理为业,永不与王姓相干,若有房亲人等争论良栋等一面承担,恐后无凭立此绝卖契书存照。

王治国田地壹分承粮壹石五斗一升并草,王定国田地壹分承粮壹石六斗五升并草,庄内上厦房三间,北面三标小房三间,南面三标房壹间,土房壹间,庄外土房一间,南场一处,大小树栽三拾棵,随带原契贰张,东北面圈墙半边,四十九年四月十二日王良栋等同中复增银柒两柒钱整。

这份康熙四十六年(1707年)的红契粘贴有契尾,记载了当事人缴纳税赋的情形。與上例不同,本契中正文对画字银事项进行了约定,“除酒食书字银外”即说明酒食书字银不包括在交易价款内,需要另付,同时契尾详细列出契约参与人获取画字银具体数额。

从画字银占比来看,契约约定交易标的额为74两3钱整,画字银总额为39钱,约占交易额的5%,比上例相比,交易标的额相差不大,但画字银占比幅度有所提高。

从画字银的分配来看,本例中见人多达19人,其中15人画字银为1钱,4人为2钱,中人画字银数额占画字银总额的59%,分配体现出差异化。亲族中祖父、叔父、弟弟以及儿子均有画字银获得,其中辈分最高者祖父获得画字银3钱,其余均为1钱。此外,代书人何新民获得画字银与祖父一样均为3钱,在本例中属于最高。

从画字银获得者身份来看,除中见人、代书外,出卖人亲族也在画字银分配之列,涉及自己祖父、叔父、弟弟以及儿子,与上例相类似。值得注意的是本例中出卖人3人各得画字银1钱,与上例不同,这很可能说明在本例中画字银及酒食由买受人支付,这与正文约定“除酒食书字银外”的规则相一致。有学者在研究清代徽州契约文书时指出:“一般情况下会为中人提供报酬,只是习惯上不在原合同契约中注明,而是由契约人在誊账簿中予以记录,或者在契约签订后以批注的形式说明。”[2]34但从上述两例来看,有关画字银的记载不仅在正文中予以约定而且在契尾对每个人获得画字银数额予以详细记载,同时从收集到河西地区尤其是永昌县的大量契文的记载来看,河西地区在契文中对画字银予以详细记载,这一点不同于徽州地区在誊账簿中记录或在批注中说明。总之,在清代,红契中同样存在画字银的记载,反映了国家对这种习惯的默认。

三、“画字银”的实践样态

上述就清代、民国河西地区是否存在画字银习惯进行了说明,但对画字银习惯是否具有普遍性、画字银数额及其占比、画字银分配呈现怎样规律等问题需要进一步分析。以下通过统计新收集的甘肃省永昌县、高台县、武威市以及酒泉市博物馆等机构契约文书从更广范围来分析河西各地清代至民国画字银的相关情况。

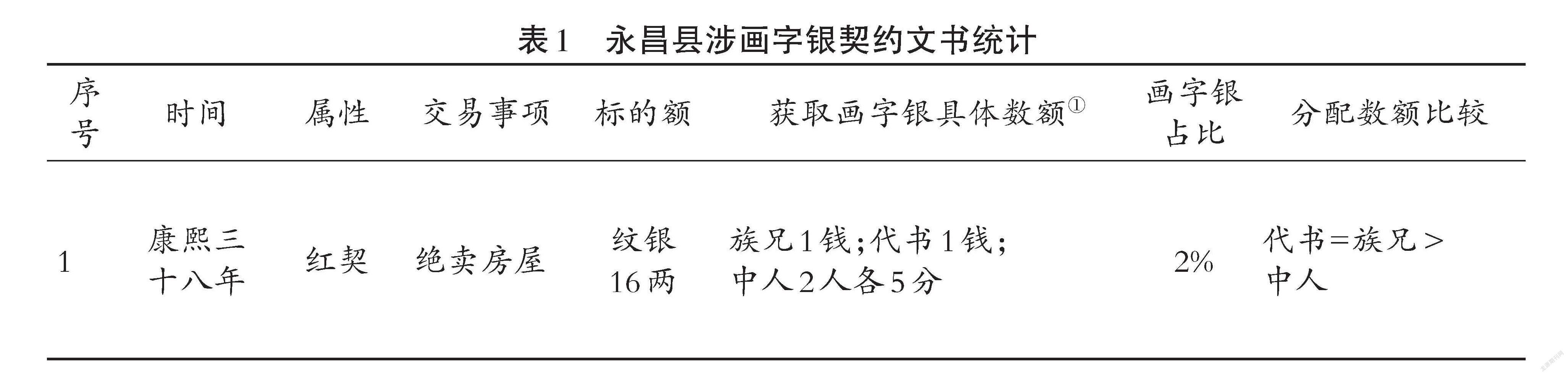

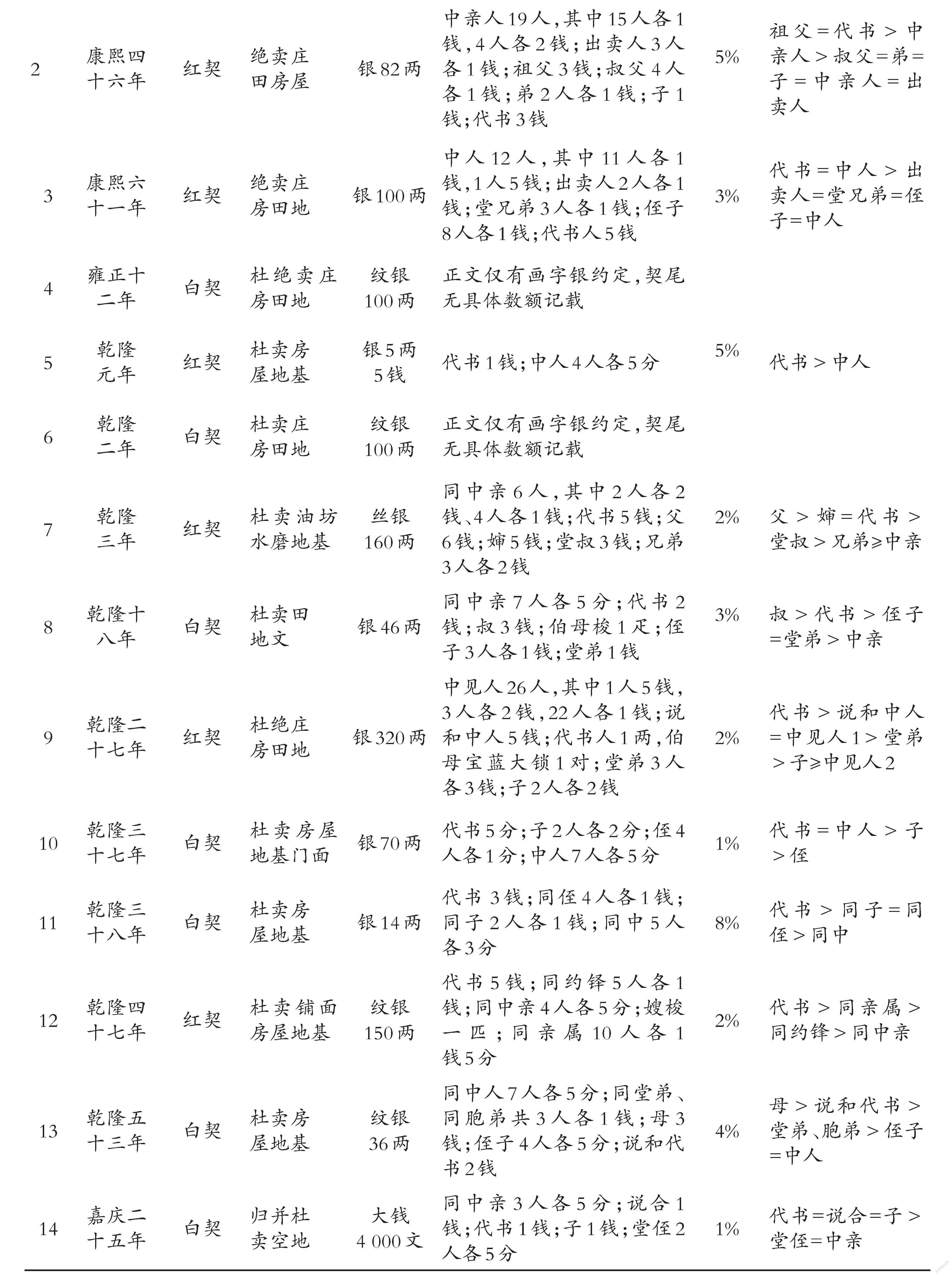

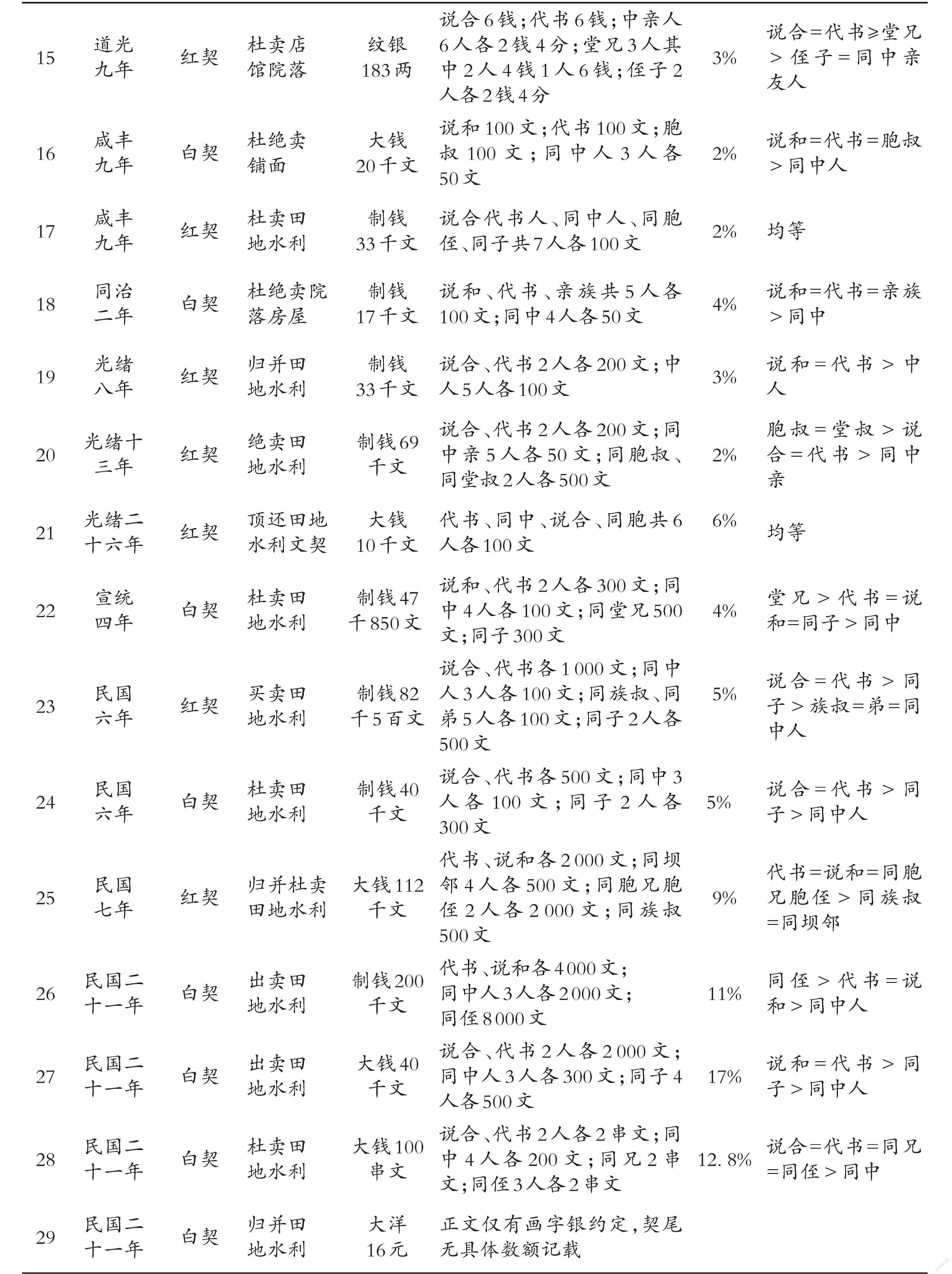

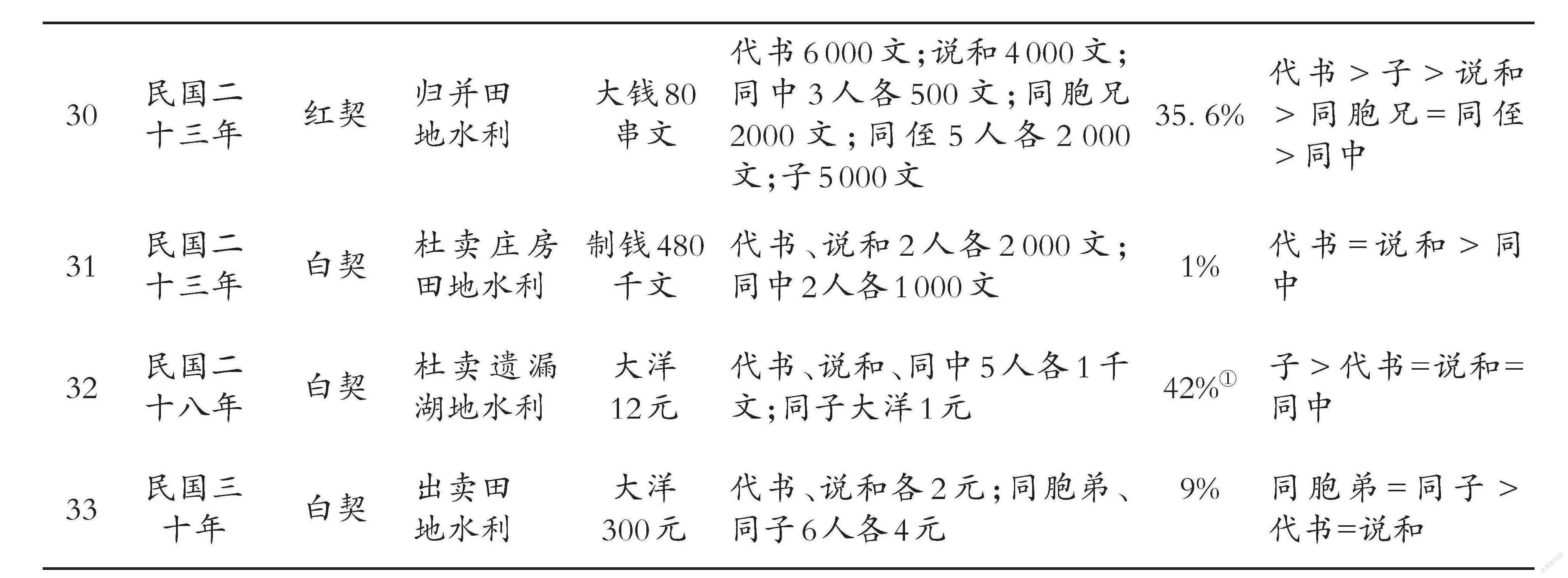

(一)永昌县档案馆所藏契文“画字银”数额及占比

新近收集永昌县契约文书134件,时间涉及从清康熙到民国年间,是清代中晚期至民国年间契约交易的一手记载。下文对有画字银记载的契文进行统计,具体涉及以下几项内容:通过契约属性来说明画字银在何种类型契约中出现,通过交易事项来说明在那些交易情形下明确记载画字银,重点关注交易标的额、画字银具体数额以及与交易标的额的占比,最后通过比较各画字银获得者数额来探索其分配规律。

表1统计可看出,首先,画字银数额与交易标的额有一定关系且民国时期画字银占比明显高于清代。从收集到的134件永昌县契约来看,明确有画字银记载的33件,占比为24.6%,涉及红契、白契,其中红契15件,占比45%,说明国家对支付画字银习惯的默认。表1统计到永昌县清代契文22件,其中2件正文有画字银分担规则记载契尾却没有画字银明细,无法得知占比,但从有具体画字银数额记载的20件契文来看,画字银占比从1% - 8%,其平均占比2.85%。交易标的额最高的是序号9的“乾隆二十七年杜绝庄房田地”一案,其交易标的额为320两,画字银总额为61钱,交易标的额最少的是序号5“乾隆元年的杜卖房屋地基”,其交易标的额为5两5钱,画字银总额为3钱。由此可以看出画字银数额与交易标的额有一定关系,一般来看,交易额越大,支付画字银越多。

这个认识在清代基本能够成立,不过在民国却有所不同,民国时期画字银支付波动较大,普遍较高。统计到的11件民国契约文书中,其中1件正文记载画字银规则而契尾没有明细,无法得知具体占比,但从有具体画字银数额记载的10件契文来看,民国时期画字银占比从最低1%到最高甚至达到约42%,远超清代。民国时期画字银占比最高的是“民国二十八年杜卖遗漏湖地水利契约”,标的额为大洋12元,但画字银占比约42%;支付画字银最低的是“民国二十三年杜卖庄房田地水利”,标的额为480千文,支付画字银为6 000文,占比为1%,与前者相差巨大。占比的升高,说明支付画字银数额的增加。

也有一些学者研究不同时期佣金、中资占比的波动,史建云认为,“付给中人的佣金按照田价的百分比定,清前期佣金较低,约为田价的2% - 3%,到清末,华北地区佣金习惯上为地价的5%或6%,民国时期,政府规定的佣金为6%”1。郭睿君、李琳琦则认为清代“中资一般不低于交易总额的2%,不超过交易总额的10% ,以5%左右的居多,清前期比值略低于清中晚期”[2]36。

其次,画字银多存在于房屋、田地等不动产交易当中。从交易事项来看,画字银多出现在不动产交易中,表1统计显示永昌县契约交易中,画字银记载大多在土地房屋买卖等不动产交易中出现。土地房屋是传统农业社会中最基本、最重要的物质生产资料,从大量的明清契约文书关于交易缘由的记载来看,多数情况下往往是人们生活所迫不得已进行的交易,在这类契约文书中出现画字银记载可以看出人们对交易的重视。无獨有偶,民国时期的习惯调查显示,多地在房屋土地出卖中有给付画字银的记载。山西稷山、襄陵、解县、怀仁、大同等县买卖田宅,书契时,买主于买价之外,另给卖主银若干,谓之“画字银”[9]383。安徽五和县“民间买卖不动产,卖主必于契内亲笔画押,若不识字,则写一十字。画押时,于契价外另有画字钱,每有价洋百元,而画字钱出至三、四、五元不等者,务须先将画字钱议定,然后卖主房肯画押”[9]437。江西赣县买卖房屋,有所谓出房礼,即买卖成交后,卖主不将祖牌堂匾迁移,则买主不敢擅动,必经中调处,再由买主出费若干,始允迁出,虽契内载明出房礼一并在正价内,仍然不免于争执[9]463。湖北全省,凡出卖不动产者,卖主除得正价外,尚有要求划字(即画押)礼及出屋礼之习惯,惟钱无定额,由双方临时议定[9]517。

第三,画字银的获得者多以卖主亲族、中人、地邻以及代笔为主,少数情况下出卖人也可以获得。从画字银获得者身份来看,一般情况下代书人、中见人、亲族以及地邻常为画字银的获得者,这一点在上表中能够反映。亲族群体既包括出卖人的长辈也包括其晚辈,如父母、叔伯、侄、儿子等。这与民国时期的习惯调查相一致,甘肃静宁“甲向乙写出卖契,而宗族、邻佑各于契后署名画押,乙须分润以钱财,数则多少不构,曰‘画字钱’,杜日后之争执也”[9]318。这种现象的出现一方面与房屋土地交易的重要性有关,另一方面也反映了民间房屋土地交易的复杂性,如前所述,严重时候还可能因为画字银给付问题而产生纠纷甚至命案。

值得注意的是出卖人作为重要的契约当事人之一一般不收取画字银,但存在例外情形。上表永昌县的统计来看,绝大多数情况下,出卖人没有获得画字银的记载。33件有画字银记载的文书中,仅康熙四十六年(1707年)和康熙六十一年(1722年)的两份契文中出卖人获取了画字银。细究发现两份契约在正文约定“酒食画字银在外”,同时在契约尾部详细记载了画字银数额,结合正文约定推测这两份契约中很可能画字银的支付者应为买受人,因此有可能再次给付出卖人画字银。

以上分析看出,大体上获得画字银的群体包括2类人:一类是与地权转移有利害关系的人;一类是见证交易、参与交易,为契约履行付出劳动的人。前者是出卖人的亲属、同族,后者则是中见人、代笔人等。习惯调查同样印证这一点,湖南武陵县俗例:“凡遇卖产亲房弟侄都有画押的钱文。” [1]514而在绥宁县画字银人员更广泛,“凡遇卖产,业主本支户族都给书字银银两” [1]517。

最后,获得画字银数额与契约参与人家族中的地位以及对契约作用有关。从契约参与人分配数额来看,画字银的分配有规律可循:

首先,亲族中长辈所得数额高于晚辈。表1中“康熙四十六年绝卖庄田房屋契”中的祖父、“乾隆三年杜卖油坊水磨地基文约”中父亲以及“乾隆十八年杜卖田地文卷”中叔叔等均作为家族中最年长者出现并获得最高额画字银,他们既是家族中威望最高的人又是与本次契约交易关系最为密切者,其参与画字银分配同时见证了交易过程,是对交易的认可,与此相反,晚辈获得画字银较低。

其次,多数情形下代书人所得数额最高。如表1统计“康熙三十八年绝买房屋文约”中代书人获得1钱,在“乾隆二十七年杜卖庄房田地契”中代书人获得画字银高达1两,为统计所见最高一例。从有画字银明细记载的30件契文来看,其中19件契约中代书人分配画字银数额排名第一,占比63%,其次是说合人8件,占比27%。

第三,中人所得画字银绝大多数情形下最少。1就单个中人来讲,30件有画字银明细的契文中有24件中人报酬排名最低,且30件契文中很少有中人获得最高报酬,仅有“康熙六十一年绝买庄房田地契”和“乾隆三十七年杜卖房屋地基门面契”中中人获得与代书同等数额的报酬。从这个视角来看,多数情形下单个中人的作用让位于出卖人亲属、族人以及代笔,至少在契约签订时在买受人看来获得出卖人亲属、族人认可、见证能够保证契约交易的顺利进行,且是当务之急,至于未来发生纠纷的几率在买受人看来应该是不确定的,因此中人所得画字银不是最多,其作用具有或然性,这或许是其画字银相对低的原因。

此外,画字银均等属于较少情形,画字银支付方式多样。在所收集契约文书中仅发现2例,即上表“咸丰九年的杜卖田地水利文约”和“光绪二十六年顶还田地水利文契”,而画字银的支付方式最常见为货币,其次是酒食、实物等,如在表1乾隆二十七年(1762年)和乾隆四十七年(1782年)的契文中就出现给付生活物资宝蓝大琐和梭的情形。

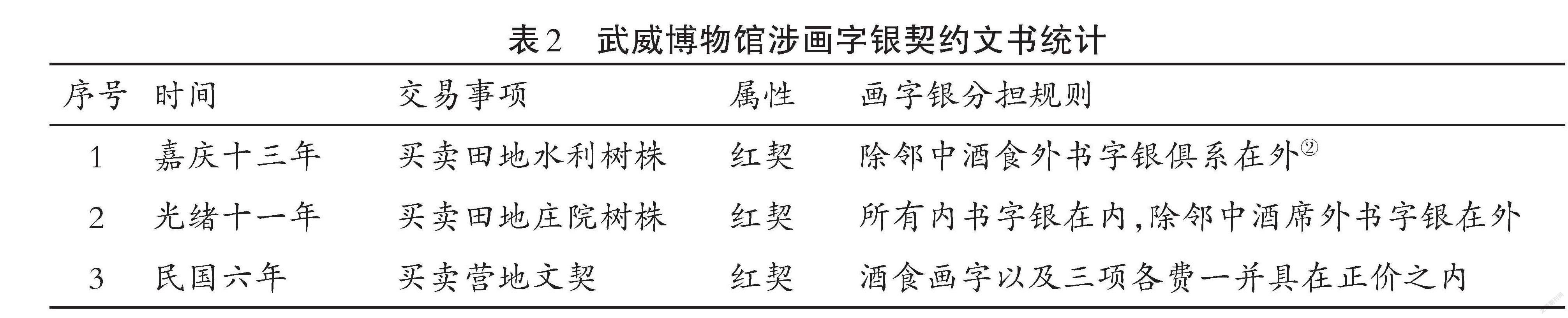

(二)武威市博物馆所藏契文“画字银”数额及占比

与永昌县相比,武威市博物馆藏163件契约文书中有画字银约定条款的清代文书仅2件,民国时期的18件,数量较少。从交易事项来看均涉及房屋田地交易,包括红契、白契,绝大多数契文仅约定画字银分担规则而没有画字银明细,这与上述永昌县情形有差异;从画字银占比来看,仅嘉庆十三年(1808年)这一例记载了详细的画字银,其画字银占比约为交易额的8%,基本上与永昌县清代画字银占比幅度相一致;从画字银分担规则来看,武威地区画字银分担方式呈现多样化,包括酒食画字银在内、酒食画字银在外以及对画字银进行内外区分、分别约定等类型。此外,在武威市收集的契文中,常常出现除画字银以外的其他俗例,并对这些俗例费用进行约定,这与永昌县记载有别。

有学者认为:“更多的时候,向卖主支付正价以外的费用无须在契约中进行说明,而是按照交易双方都熟知的习惯进行。”[10]170或许这种在契文中略写或不写的内容已经成为人们社会生活习惯固定下来,成为当时的常识,不去书写也顺理成章了。如此,本文所讨论之外的契约文书在实践中事实上可能存在收取画字银等费用,其习惯应具有普遍性,至少在土地等不动产交易中。

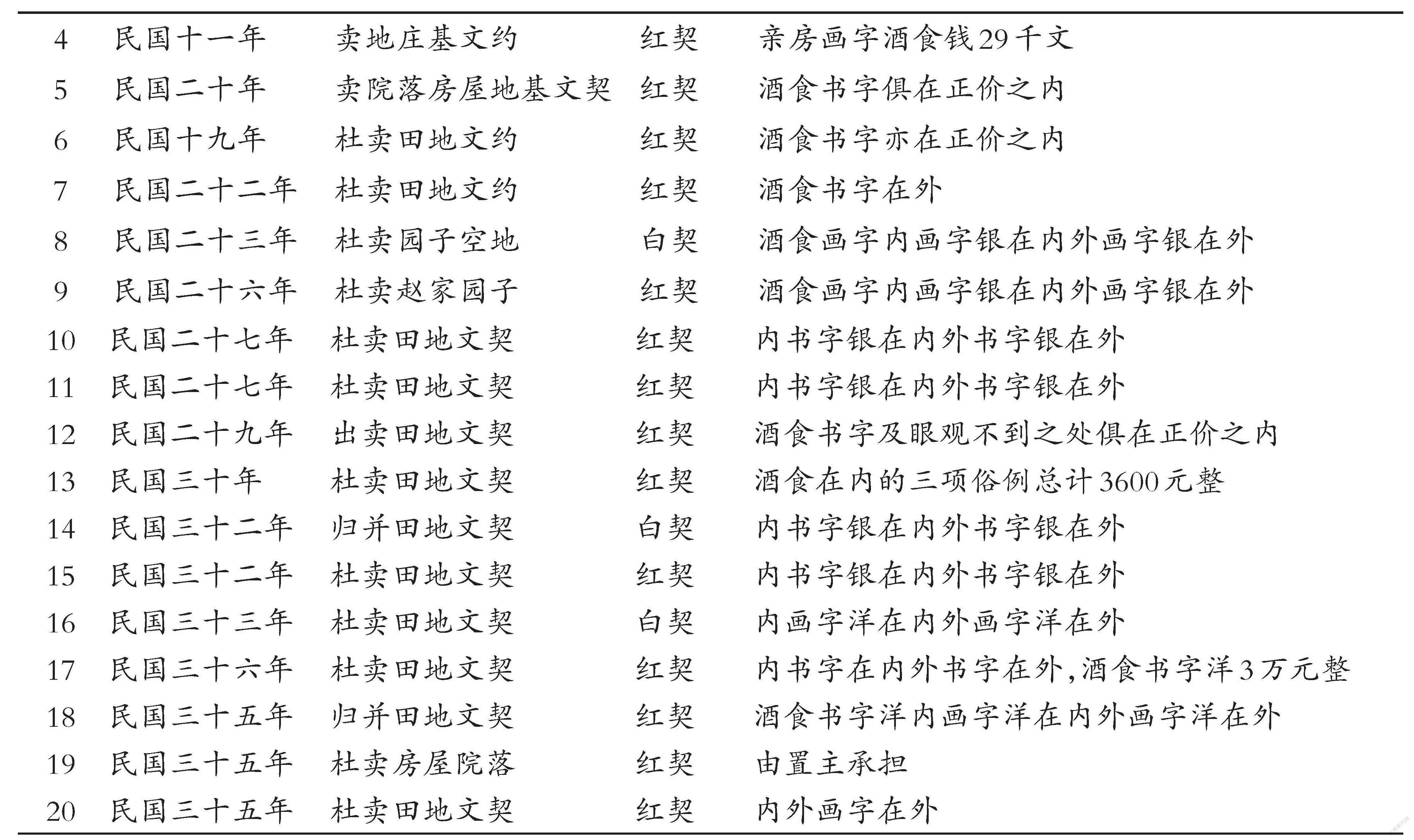

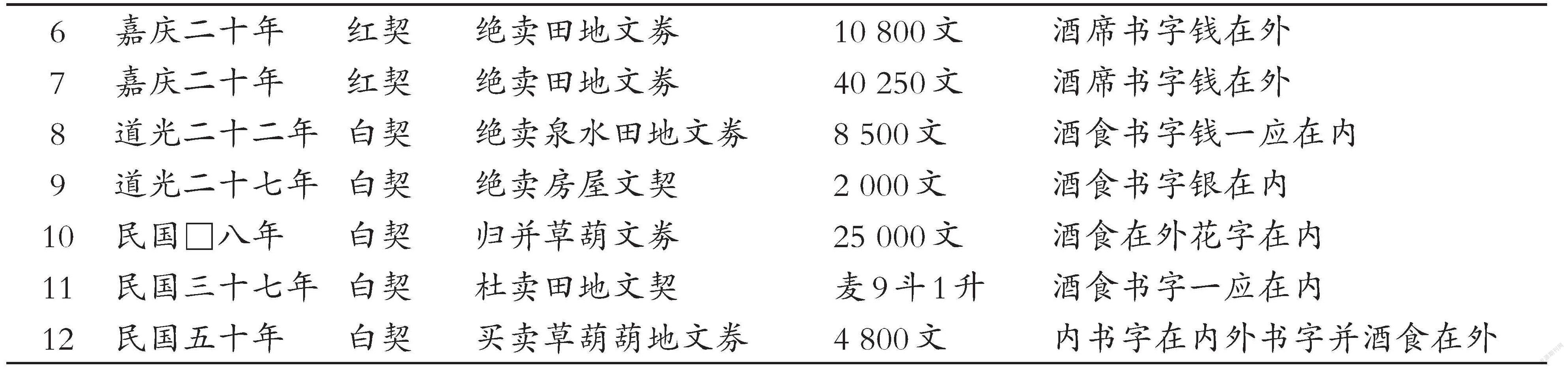

(三)高台县博物馆所藏契文“画字银”数额及占比

收集到高台县契约文书88件,其中具有画字银约定的12件,占比14%,红白契各50%,涉及土地房屋等买卖。12件契文只记载画字银分担规则没有具体明细,分担规则方面,当地关于画字银分担规则多样,包括酒食画字银在外、酒食画字银在内、内书字在内外书字在外、酒食在外画字在内等,也有约定酒食画字银为某一定值。

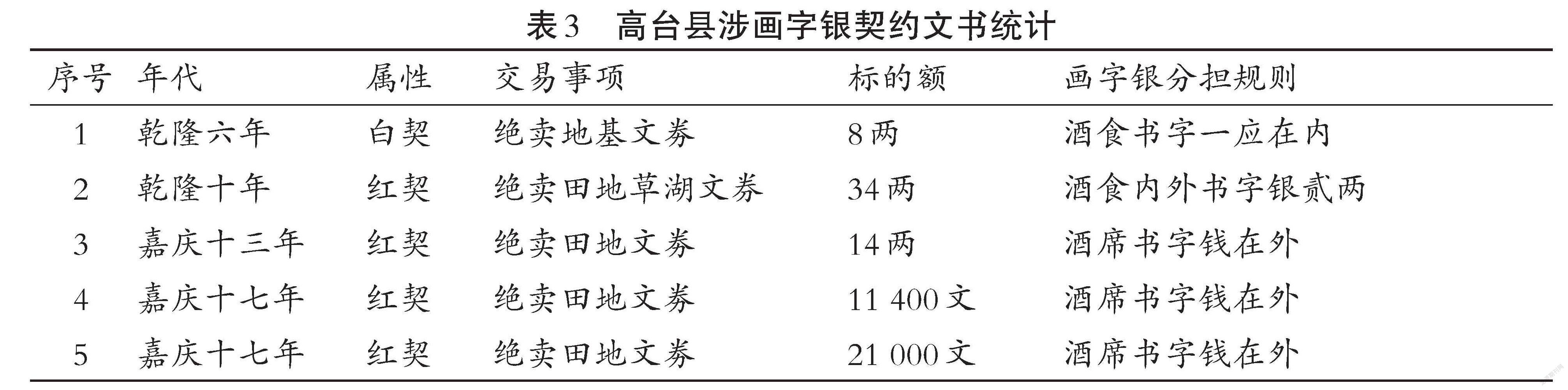

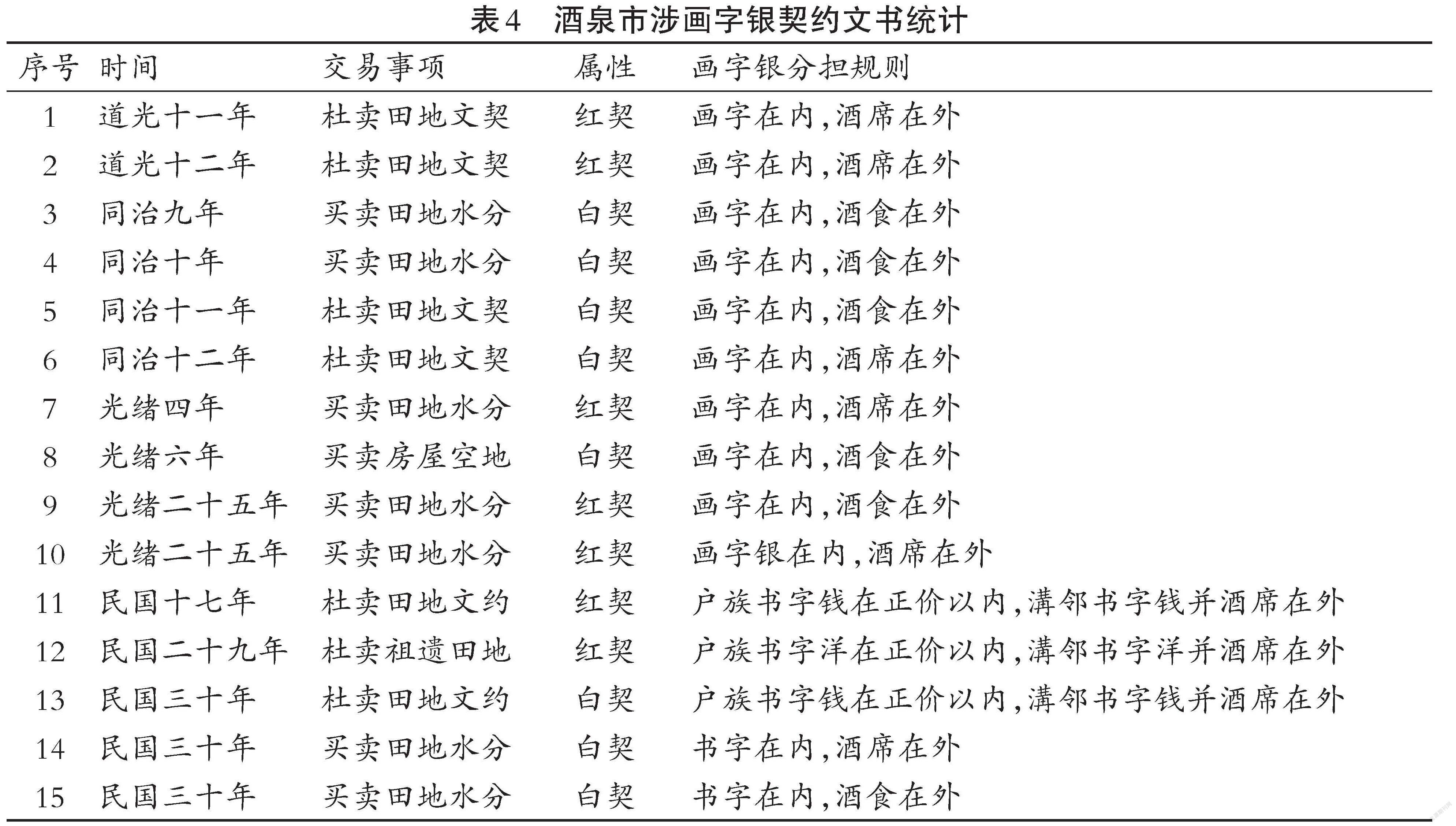

(四)酒泉市博物馆所藏契文“画字银”数额及占比

酒泉市收集到26份契约文书,其中15份约定了关于画字银的分担规则,占比58%。从交易事项上来看,均以田地房屋交易为主,涉及红契和白契;從契文记载来看,酒泉当地交易结束后,除正价之外,民间需要支付画字银以及备酒食,其关于画字银的分担规则有两种情形:一是画字银在内,酒食在外,即画字银包括在正价之内但酒食费用需另付,至于由哪方支付没有约定;二是户族画字银在内但地邻以及酒食在外,即本族亲属画字银包括在正价之内但地邻以及酒食钱需要另付。

四、“画字银”的分担原则

画字银作为一种契约习惯普遍存在于各地契约交易当中,起着非常重要的作用,进一步探讨画字银的分担原则亦为必要,河西民间画字银的分担方式多样,主要围绕酒食以及内外画字银分担展开,形成不同的分担原则。

(一)酒食画字银在外的分担原则

从收集的契约文书看,清代、民国画字银分担方式常见“酒食画字银在外”,即画字银不包括在正价之内,需要另付。在文书中具体约定方式一般有3种:一是在契文正文中约定“酒食画字银在外”,契尾不记载具体份额,记载较为粗略,上表2、3、4记载武威、高台、酒泉等地多是这种方式;二是契文正文有“酒食画字银在外”的约定同时契尾对契约参与人所获画字银也有明确记载,这种记载方式较为详细,上表1永昌县统计中序号1、2、3、7、12属于这种方式;三是只在契约尾部详细记载每个参与人所获得的画字银,表一永昌县契文大多属于这种情形,契约参与人在契约尾部署名画押同时记载详细的获得画字银数额。

进一步,“酒食画字银在外”原则只是表明“酒食画字银”不包括在正价之内,那么这些正价之外的费用由谁来承担仍需进一步分析,出卖人还是买受人?

清代写契投税章程规定:“民间嗣后买卖田房……牙纪行用与中人、代笔等费,准按契价给百分中之五分,买者出三分,卖者出二分。系牙纪说成者,准牙纪分用二分五,中人、代笔分用二分五。如系中人说成者,丈量立契,只准牙纪分用一分。”1这样看来官方章程主张“买三卖二”。民事习惯调查报告录调查显示中国多地实行“买三卖二”或“成三破二”,如黑龙江龙江、大赉、绥愣、巴彦、山西各县、安徽芜湖、当涂、殷上、江西赣县、福建闽清、晋江、南平、建阳、福州、湖北汉阳、绥远归绥、直隶清苑县等地。2

但这种现象也非绝对,有时当事人会约定酒食画字银包括在内,完全由买主支付。

(二)酒食画字银在内的分担原则

契文约定“酒食画字银在内”,意味着酒食画字银包括在总价款内,无须额外支付。具体在河西契文中有2种约定方式:一种是契约正文记载了“酒食书字银在内”,但契约尾部没有具体的画字银分配明细,表2民国六年(1917年)、民国二十年(1931年)以及民国三十年(1941年)等契文属于这种情形;另一种是契文正文记载了“酒食画字银在内”同时在契尾对契约参与人的画字银进行分配,表1永昌县“康熙三十八年绝卖房屋契”属于这种情形,契文记载族兄1钱、代书1钱、中人2人各5分的画字银。但不管哪种约定方式,在这种分担情形下,酒食画字银是包括在正价之中,不需要另付,换句话说买受人不需要给亲邻、中见、代笔等人支付画字银,但出卖人需要在已经获得的总价款中对参与人进行画字银的再分配。陕西商南县“买卖田宅,买户于买价之外,更须按照买价出钱百分之五,以作酬谢中人、代笔人费用”[9]294。南郑县“凡民间出卖田宅,卖主必于契尾自己名下亲笔画押或书十字,由买主另于正价外给钱若干,名曰‘画字钱’。亦有包括于正价之内者”[9]580。江西南昌、新建,福建顺昌等地均记载由买方一方承担费用[9] 460,463,513。

(三)内画字在内外画字在外的分担原则

除“酒食画字银在外”“酒食画字银在内”外,河西的契约实践中亦有更为细化的 “内书字在内外书字在外”等方式,将画字银区分为内书字银与外书字银,表2、表3、表4武威、高台、酒泉等地多出现这种情形。民国时期的习惯调查也印证这种现象的存在,甘肃民间“……契约有无瑕疵,则视载明内外画字与否。所谓内画字者,即卖主亲族人等在契约上所画之押也。所谓外画字者,即卖主邻居、中人等在契约上所画之押也。契约已经过内外画字手续,则无异议,否则,必有执亲族、邻居名义起而讼争者”[9]584。反映出人们对画字银的重视以及当地的风俗习惯。

除了上述3种分担原则外,清代、民国河西契约实践中还存在其他多种情形,如“酒食在外画字在内”“茶食在外内画字在内外画字在外”以及将酒食画字银数额约定为某一定值等方式。

综合上述,就画字银的分担原则来看,一般围绕酒食、画字银等交易过程中存在于正价之外的俗例所展开,一些地方比较细化这些费用的分配,将其分为内画字银与外画字银,同时与酒食等三项费用在买方与卖方之间进行不同分配,其结果在民间演绎出多种形态的画字银分担方式。这种细化与多样性映射了民间对画字银的重视。从收集的契约文书记载来看,一个人获得画字银最少50文,最多甚至有1两,表1记载乾隆二十七年(1762年)年代书人获得1两白银的画字银。岸本美绪在研究清代前期江南工价是指出,崇祯至顺治年间,湖州农民在提供吃喝的情况下从事1年的农业劳动可获取的工价为5两或3两,在乾隆末年的福建、浙江、江苏,在提供饭食的情况下雇佣一小工1天工价为50 - 70文[11]156。由此可窥见清代百姓生活,富庶的江南尚且如此,自然环境恶劣、落后的西北地区百姓生活更显窘迫。对于一个契约参与人来讲,获取最少的画字银也可能是其在外做一天工的工价,而在一次代书过程中能获得1两白银,其收益更不言而喻了。

五、“画字银”所蕴含的法律意义

支付画字银是古老仪式契约之遗风,秦汉时期契约文书中就有所谓“沽酒半”的记载,明清时期则演变为更加世俗的饮酒食、收取银两物资等做法,直至民国时期。表面上看是契约参与人获取了一定数额的画字银,实际上却隐含着丰富的法律意义,对于维护民间秩序具有积极作用。

首先,通过参与饮酒食、获取画字银,在当事人以及参与人之间产生公示的法律效力。中国古代的土地并非绝对个人私有,不同于现代意义上的所有权,土地实际上是家族意义上共有,土地交易更是关涉整个家族利益,只有经过亲族同意才能够向外交易。杨国桢先生指出:“在乡族共同体内部,个人的活动和对其土地和财产的支配是存在的,亦即有私人土地所有权,但私人的土地权利受到乡族共同体的限制和支配,这在私人土地的继承、让渡、买卖时,表现尤为明显。如‘产不出户’,‘先尽房族’,往往不得乡族同意,私人难以处分其土地。”[12]4赵晓力认为这与传统中国的财产制度以及继承制度有密切关系,“每个儿子继承的只包括使用权,转让权其实是诸子共同继承的,或者是通过继承着落于整个家族的”[13] 。正因为传统中国土地属性的特殊性,土地交易必须得到亲族认可。对于亲族来讲,收受画字银行为说明族人对交易的认可,在族人间产生公示效力,对于中见人等人来讲,收受画字银行为同样意味着对交易的要承担见证、认可、担保等相关法律责任,因此,收受画字银的过程就是公示过程。“从某种意义上说,举办宴席本身就具有一种仪式的味道,出席宴席的人可以说都具有‘证人’的作用,这对买主获得交易的安全感显然具有重要的意义” [10]115。在传统熟人社会,在公开的场域进行酬谢,对于获取了画字银的人再去否认交易行为将会面临巨大的信用危机,促使其权衡行为所导致的后果,在国家土地登记制度缺位的情形下,这种做法无疑起到了公示作用,保障了契约履行。

第二,确保交易安全,节省交易成本。尽管传统社会地权交易双方一般来自同村或者邻近村落,相互间熟识,一定程度上能够避免交易主体间信息不对称以及交易成本过高等问题,但对于交易双方来讲,交易的安全隐患依旧存在。对于出卖人来讲,如何安全出卖避免上手业主、亲邻等阻挡是必须考虑的问题,对于买受人来讲,能够安全交易亦为重要,对方上手业主、亲邻等人认可、同意是交易顺利进行的保障,因此无论对于出卖人还是买受人交易安全都是非常关切问题。但传统中国将国家立法重心放在刑事以及行政管理上,对于民间“细事”国家法缺少相应的规范,缺少对土地所有权的保护,从《大清律例》来看,清政府关于土地立法的目的在于保证国家税收而非确权。在国家力量无法依靠的情形下,民间将目光注视到自身力量上即第三方群体的积极、有效参与。在地缘与血缘相结合的社会中,中人等第三方群体的参与增强了契约的凭证效力,是原本缺少国家强制力保障的契约关系得到有效支撑,收取画字银这种做法无疑增强了契约的履行,交易安全系数大大提高。常言道“吃人的嘴软,拿人的手短”,对第三方群体参与行为在公开场合给予一定酬谢一方面是对他们劳动付出的酬谢,另一方面也强化了参与人的责任性,保证契约的履行。

土地房屋是生計根本,只有确保交易安全才能免去后续麻烦,慎重起见不仅要有见证人等参与,更需要他们发挥实际作用,“在江浙农村,若写的是买卖契约,请中人和代笔是须付一定数量的酬金的”,“其他关系的契约则不给中人和代笔酬金”[14]140。

第三,第三方群体参与画字银分配过程也是确认和确定产权的过程。标的物的合法性在交易过程中无疑是极其重要的,买受人需要得知即将出卖的标的物不存在质量和权利瑕疵,否则交易将无法进行。第三方群体参与有效降低了买方的风险,交易前防止卖方在权利人不知情情况下的偷卖等行为,交易过程中的见证避免了地邻之间因田地界限的纷争,整个交易过程是一个确认和确定产权的过程。民国时期习惯调查称河南确山县“若四邻不到场,即不能成交……四邻既到场,当然无边界及其他不清之纠葛,老契无甚用途,故全以新契为凭”[9]105。

支付画字银作为民间契约交易过程中出现的一种习惯,在肯定其积极法律意义同时,其消极意义同样不可忽视。传统社会中,土地房屋作为最重要的物质生产资料,大多是在迫不得已情形下出卖以解燃眉之急。但在传统契约交易中存在“绝卖”“活卖”等多种交易方式,尤其是“活卖”,使得买卖行为具有极其不确定性。交易行情的变化使得当事人不断的加价,不断签订契约文书,而契约参与人也不断索取画字银等正价之外的费用,增加了交易不确定性的同时也加重的双方当事人的负担。对于买主来讲不断增加交易费用使其多支出一笔费用,过高的地价增加了购买土地的费用,加重其经济负担的同时只能减少了改良土壤、改进技术等对土地的投入,最终对农业生产发展不利。对于出卖人来讲,不断加价表面上短期内增加一点收入,但随着加价的增多其赎回自己土地的可能性也越来越小,失去土地的农民最后只能通过租种、雇佣等方式谋生存,生活日渐窘迫。

总言之,清代、民国河西契约文书中的画字银习惯展示了与现今合同实践的不一样之处。河西民间普遍存在收取画字银的做法,清代画字银占比一般在1% - 8%之间,民国时期占比较高,波动大。对画字银的记载以及在分担方式方面河西民间具有独特之处,存在“画字银在外”“画字银在内”以及“内画字银在内外画字银在外”等多种分担原则,详细记载契约参与人分配的数额,分配具有一定的规律可循,体现出民间画字银实践的丰富性。河西民间契约文书为这项研究提供了独特地域样本,加深了对传统契约交易的认识。此外,也应该注意到画字银的支付是一把双刃剑,具有积极与消极两个方面的意义,需要辩证看待。

参考文献:

[1] 中国第一历史档案馆,中国社会科学院历史研究所.清代土地占有关系与佃农抗租斗争[M].北京:中华书局,1988.

[2] 郭睿君,李琳琦.徽州契约文书所见“中人”报酬[J].中国经济史研究,2016(6):32 - 41.

[3] 俞如先.民间典当的中人问题:以清至民国福建闽西为视点[J].福建论坛(人文社会科学版),2009(5):108 - 113.

[4] 瞿见.清代村寨代笔中的“笔银”——基于黔东南文斗寨的研究[J].原生态民族文化学刊,2019(1):39 - 46.

[5] 张传玺.中国历代契约会编考释(上)[M].北京:北京大学出版社,1995.

[6] 乜小红.俄藏敦煌契约文书研究[M].上海:上海古籍出版社,2009:89.

[7] 王启涛.吐鲁番文献合集(契约卷一) [M].成都:巴蜀书社,2019:337.

[8] 张传玺.秦汉问题研究[M].北京:北京大学出版社,1995:204.

[9] 前南京国民政府司法行政部.民商事习惯调查报告录[M].北京:中国政法大学出版社,2005.

[10]刘高勇.清代买卖契约研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

[11]岸本美绪.清代中国的物价与經济波动[M].刘迪瑞,译.北京:社会科学文献出版社,2010:156.

[12]杨国祯.明清土地契约文书研究[M].北京:中国人民大学出版社,2009:4.

[13]赵晓力.中国近代的农村土地交易中的契约、习惯与国家法[J].北大法律评论,1998(2):427 - 504.

[14]周耀光.汉族民间交际风俗[M].南宁:广西教育出版社,1994:140.

[责任编辑:吴 平]