企业债券信用风险与银行流动性风险分析

祁烨然 光大证券股份有限公司

一、背景分析

自从2018年以来,我国经济社会发展开始朝着新常态的方向发展,其中金融政策以去杠杆、强监管、务实等方向发展,在这样的监管要求下,我国经济市场中一些资质相对较弱的发债主体受到了市场上强大的负面冲击,随着近些年来强监管、重合规以及去杠杆等政策的强烈施压,信用扩张导致了资本市场中的泡沫激增,而且一些中小型企业本身就具有融资难、造血能力差的特点,资金的流动性风险非常大,在这样的恶性循坏下,我国企业的经营能力以及偿债能力显著下降,那么债券违约的现象也就随之产生。在当前的经济社会发展过程中,证券市场受到了人们极大的关注,而在当前的证券市场中,债券市场是其非常重要的组成部分之一,一直以来,债券市场有着稳定性强、风险较小的外部特征,人们对其关注度并不是很高。但是在2014年超日太阳能股份有限公司出现债券违约事件之后,债券市场在瞬间受到了社会各界人士的广泛关注,而该事件经过不断地发酵与发展也在社会中引起了极大的恐慌。然后该事件仅仅是债券市场震荡事件的一个开端,在该事件之后,我国的债券违约事件频频发生。截至2020年末,国内已经有大约577只债券发生了违约,其中涉及了我国各个企业之中,其违约金额也越来越大[1]。不仅如此,在2018年,上海华信集团再一次发生了债券违约的情况,而且在同一年间发生了11次的债券违约,其金额已经接近300亿元,公司信用类债券违约的问题已经起到了社会各界人士的广泛关注。

从商业银行这一角度来说,商业银行一直以来都是债券市场的主要参与者,同样在资本市场的运作过程中,商业银行也是信用债券市场中最重要的资金来源以及风险的承担着,随着我国政策的收紧,“刚性兑付”的存在和不断积累的风险也严重地影响着银行的稳健性经营,在债券的发行与流通的过程中,商业银行在整个过程中虽然不承担实质性的到期偿付的责任,但是商业银行也需要承担着部分企业的资金托管、债券的承销等义务,随着企业信用类债券的违约风险不断升高,银行也面临着巨大的风险,因此,从这个角度来说,对银行加强流动性的风险管理对于稳定我国市场发展以及商业银行的稳定有着非常积极的意义。

二、我国企业债券信用风险基本情况

我国公司信用类债券是我国企业发行的,约定了确定的本息偿付现金流的债券,约定在一定期限内还本付息的有价证券。是我国企业直接融资的主要方式,是非金融企业发行的债券,区别于国债、地方政府债券、金融债券等利率债的最显著差异在于信用风险,公司信用类债券的信用风险远远大于利率债的。在我国,公司信用类债券分为非金融企业债务融资工具、公司债、企业债。

非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券[2]。在中国人民银行下设的中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)注册,采用注册制,主承销商成员为商业银行和证券公司等,主要以商业银行为主。品种包括中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等。期限有270天以内的短期产品,也有期限在1年以上的中长期产品。在银行间市场发行与交易,托管机构为上海清算所。现在已成为公司信用类债券市场上的主力品种。

公司债是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。是由中国证监会监管的直接融资品种,现由上海证券交易所和深圳证券交易所审核注册,之前一直采用核准制,2020年3月1日之后采用注册制,可以公开发行,也可以非公开发行,主承销商成员仅为证券公司。期限一般为1年以上的长期限品种。在交易所市场上市交易,托管机构为上海清算所[3]。

企业债是指境内具有法人资格的企业,依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。是由国家发改委监管的直接融资品种,之前采用审批制,2020年3月1日之后采用注册制,主承销商仅为证券公司,期限一般为1年以上的长期限品种。在银行间市场发行与交易,托管机构为中央国债登记结算有限责任公司。

表1 描述性统计

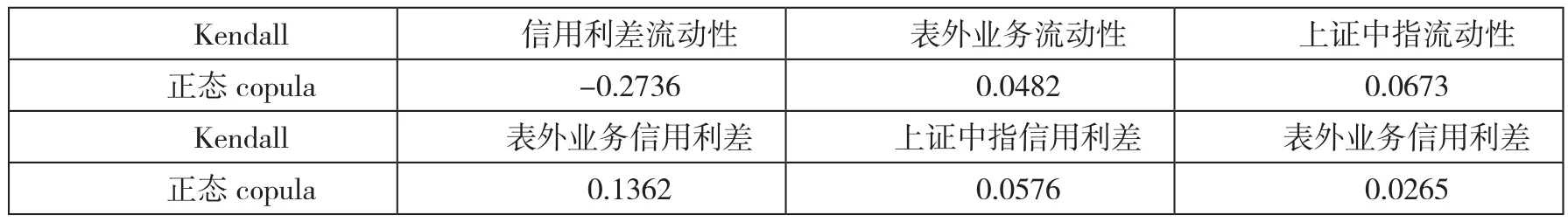

表2 整体Kendall相关系数

三、商业银行流动性风险研究

从目前业内的专业定义来看,流动性风险可以分为融资流动性和市场流动性,其中市场流动性主要侧重强调的是金融市场上资产变现的难易程度,而融资流动性则主要强调的是货币供给的充裕程度,我们这里所讨论的商业银行流动性主要指的是市场的流动性,而负债方的流动性则主要指的是融资的流动性,银监会在2018年第3号令发布了《商业银行流动性风险管理办法》的相关内容,其中对于商业银行的流动性风险做出了详细的规定,即商业银行的经营的过程中,商业银行无法以合理的成本及时活动充足的流动资金,用于履行其他支付类业务、偿还到期的债务以及满足正常业务开展的资金需求风险。同时,监管机构结合我国境内商业银行的特点进行了风险管理,并且出台了风险管理的办法,规定我国商业银行的流动性风险监管指标包含有流动性比例、优质流动性资产充足率、净稳定资金比例等内容,并且针对不同资产规模的银行以及经营情况提出了不同的监管要求[4]。

四、企业债券信用风险与银行流动性风险的实证分析

(一)模型的建立

在本次的研究中使用的是TGC模型,对于企业债券信用风险与银行流动性风险的交叉感染进行了实证研究,其具体的表达方程为:

(二)变量的选择

一个是流动性的匹配率,该变量是用来体现银行的流动性风险的,第二个是信用利差,用来表示债券信用的风险,其主要体现的是相同期限国债利率与债券票面利率之间的差值,第三是银行非利息收入占比,主要是体现出银行业务发展的情况,第四个是上证指数,主要是用来体现当前股票市场的风险波动情况。

(三)数据来源

主要是使用2010年至2020年期间的相关数据信息,对所有获得的数据进行了平稳性检验,ADF单位根检验结果显示,若所有选取的变量均在1%水平下显著的化,那么表示以上的变量均为零阶单整序列。

(四)描述性统计

若标准差的波动幅值比较小,那么就可以说明银行的整体流动性表现相对比较稳定,而且资金充裕。银行的表外业务波动较大的话,从侧面也反映出了银行表外业务快速发展的情况,统计变量均表现为尖峰而且有偏态的情况,而且J B统计量的P值大于5%的临界点,所有所选取的所有变量分布均拒绝正态分布的原假设。具体统计结果见下表一所示。

从上述的统计结果我们可以看出,变量之间的Kendall相关系数呈现出了一种正向化的风险传染特点,也就是说,这四类业务中的一类或者几类发生风险的时候,就会显著地增加其他业务发生违约的可能性,也就是说,当企业发生债券违约的时候,银行将会承担着更多的风险[5]。

五、结论与启示

通过上述的研究我们可以看出,企业债券信用风险与银行流动性风险之间是存在着相互传染的关系的,面对这种情况,我们需要从以下几个方面来进行应对,以维持资本市场的稳定性。

首先,在当期我国的市场环境下,要严格债券发行的各个环节,有效地降低债券违约的发生概率。一方面要对债券发行人的资金进行详细的审查,尤其是对于一些债券违约发生概率较高的行业例如水泥、钢铁、煤炭、房地产等行业进行严格的发行人审查。同时要进一步地完善债券企业的信息披露机制,尽可能地在市场中消除信息的不对称,保证投资者具有充分地知情权,同时还需要加大对投资者信息披露不及时、不完整的惩罚力度,增加债券发行人的违法成本。其次,要在我国市场中建立统一的债券市场监管标准,将各个监管机关的角色定位进一步明确起来,避免出现监管真空和重复监管的情况,同时要强化监管要求和监管的责任。最后,要落实主承销商、债券评级机构以及担保公司等中介机构的主要职责,同时相关的监管部门应当加强对这些中介机构的追责力度,同时还要对这些中介的串谋以及不作为情况进行重点的监督[6]。

其次,要进一步地优化发行人的融资结构,督促发行人在其内部建立科学的债券管理体系,从我国目前市场的运行情况来看,大多数企业在发行完公司信用类债券之后就放松了对内部事项的监管,尤其是对保障未来债券利息和本金的偿付债券工作安全不够重视,存在着盲目投资甚至将资金挪作他用的情况,导致了公司信用类债券到期时企业的现金流动性紧张。所以在未来的发生过程中,企业应当从多个渠道融资进而优化企业的融资结构,使得直接融资与间接融资深度结合,从而保证企业的日常运营以及债务的偿还等方面具有充分的现金流。同时债权人应当建立科学的债券管理体系,对于企业的日常资金管理进行高效地管理,在企业内部不断地提升资金的使用效率,在此基础上,还要科学地规划企业的债务融资计划,确保企业的发展战略与自身的财力相匹配,避免过度发行债券融资的行为。

最后,要在企业内部建立债券违约的市场化处理机制,对于投资人的利益做到良好的保护。一方面要做好顶层设计,在企业以及市场中制定和出台债券违约处置的相关法律法规,同时要明确各方参与主体的法律责任。另一方面要强化对债权人合法利益的保护,以保证我国商业银行的稳定运行,保证我国金融市场的相对稳定。

——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析