数字经济对城市绿色全要素生产率的影响研究

郭秋秋 马晓钰

[摘要]基于2011—2019年我国280个地级市城市面板数据,分别利用主成分分析法和SBM-Malmquist指数测算我国城市数字经济发展水平与绿色全要素生产率,实证探讨数字经济对城市绿色全要素生产率的影响效应。研究发现:(1)数字经济能够显著提升城市绿色全要素生产率,尤其在南方城市、非资源型城市表现得更为显著;(2)数字经济能够通过提升绿色创新水平,优化产业结构间接促进城市绿色全要素生产率的提升,即存在数字经济—绿色创新/产业结构升级—城市绿色全要素生产率提升的两条传导路径,但绿色创新表现为遮掩效应,而且这两条传导路径在南方和北方地区城市、资源型和非资源型城市呈现出显著的差异性。因而应积极推动数字化发展,建设数字中国,助力可持续发展。

[关键词]数字经济;城市绿色全要素生产率;绿色创新;产业结构升级

一、 引言

数字时代随着新一轮科技革命和产业变革的不断深入演进已扑面而来,世界各国在数字经济领域中的竞争也逐渐加剧。数字经济的新引擎作用愈加凸显,拉动经济增长的作用也越发明显。《中国数字经济发展白皮书》显示,中国数字经济规模在2020年达到了39.2万亿元,占GDP的38.6%,位居世界第二,特别是在新冠肺炎疫情冲击和全球经济下行的叠加影响下,仍保持9.7%的高位增长1,成为稳定经济增长的关键动力。

然而,随着经济高速增长的负面效应不断爆发,资源短缺、环境污染、生态破环等日益加剧,生态环境问题日趋成为政府关注、人民关心的问题。如何引领各类生产要素向绿色产业、行业集聚,转变传统的经济增长方式、提高能源利用效率,提升城市绿色全要素生产率,成为我国经济当前亟待解决的一个现实问题。而数字经济的发展,恰好为我国解决城市绿色发展问题提供了一个新思路,数字经济不但能够提高传统产业数字化、智能化水平,还有助于加速要素的流动,提升经济运行效率和质量[1]。那么数字经济能否提升城市绿色全要素生产率?数字经济通过何种途径有效释放其对城市绿色全要素生产率的红利?而且数字经济释放的红利是否存在异質性特征?对于这些问题的探究,不仅可以为促进中国绿色发展提供一个新的方向,还有利于探索经济发展模新式,更有利于建设美丽中国目标的实现。

二、 文献回顾与研究假设

1. 文献回顾

现有文献围绕数字经济对绿色全要素生产率的影响研究主要涉及以下内容:第一,数字经济某些数字化特征对全要素生产率的影响。随着数字经济的不断发展,学者们从早期对数字经济内涵界定的探讨逐渐转向研究其引发的经济社会效应。学者们从电子商务[2-3]、互联网经济[4-5]、数字金融[6-7]等与数字经济产生基础一致、表现形式不同的新型经济形态展开了大量的研究。这些新经济形态在提升科技创新、产业结构升级、生产率改善等方面发挥了重要的促进作用[8]。也有学者从理论上分析共享经济和大数据在提升生产率、改善空气污染、节约资源等方面的作用[9]。当然也有学者持相反的观点,他们认为,过度信息化会导致资源和劳动力的浪费和错配,而且数字技术若与本地基础不吻合则陷入数字技术“空心化”局面,反而会抑制全要素生产率的提升[10-11]。然而数字经济通过不同表现形式对全要素生产率产生的提升作用却得到了学术界的认可,但针对数字经济发展的定量测度尚未有统一的标准。第二,鲜有学者研究数字经济对绿色全要素生产率的直接影响及其影响机制,仅有少量学者展开了相关的实证研究。Zhang Wei等[12]利用中国省级层面的数据研究发现数字经济对全要素生产率具有显著的积极作用;范欣,尹秋舒[13]基于中国省级面板数据实证研究发现,通过中国数字普惠金融指数表征的数字金融发展能够显著促进绿色全要素生产率的提升。

根据现有文献,数字经济虽然成为学术界目前研究的热门主题,但对绿色全要素生产率的研究较少,而且在现有研究中,本文认为存在以下不足:第一,由于数字经济数据的获得性和有限性,现有学者主要利用我国省级层面数据展开相关研究,而且对数字经济的测度各抒己见,同样对绿色全要素生产率的测度也是“八仙过海、各显神通”,尤其是在非期望产出指标的选取上更为明显;第二,现有文献涉及数字经济的绿色特征,多数文献还是集中在对传统全要素生产率、经济增长的研究,对于数字经济背后的绿色价值仍待进一步深入挖掘。鉴于此,本文利用2011—2019年我国280个地级市城市面板数据,探究数字经济对城市绿色全要素生产率的影响,并从绿色创新和产业结构升级视角研究其具体影响机制。

2. 研究假设

(1)数字经济对城市绿色全要素生产率的直接影响

数字经济具有“快捷性、高渗透性、直接性、可持续性”等优势,其通过颠覆性创新、优化资源配置有效减少了企业对资源、能源的过度消耗,降低了环境污染、生态恶化等危害,从而促进了绿色全要素生产率的提升[14]。数字经济对绿色全要素生产率的积极作用主要体现在以下3个方面:一是从数字经济本身特质来看,信息化是其本质,数据是其关键要素,表明了数字经济本身就属于环境友好型产业,对能源的消耗是微乎其微的,对环境的破坏更是小之又小,而且数字经济的发展会对高投入、高污染、高排放的“三高”传统产业产生挤压效应,从而有利于城市的绿色发展。二是数字经济实现了以数据、技术替代能源、劳动、资本形成新产品的开发,生态环境破坏的代价更低;而且通过打造绿色消费平台、研发绿色产品、引导人们绿色消费,进而实现生产绿色转型,释放经济、生态红利,从而有利于绿色发展。三是数字经济能够积极传播绿色生活理念来改善城市的绿色生产率,一方面依托数字技术可以构建政府、企业、公众之间的绿色互动桥梁的数字平台,加强了对企业的环保监督;另一方面借助数字媒体引导公众践行绿色环保行为,降低城市的环境投入要素。

综上所述,本文提出第一个假设:

假设1:数字经济的发展能够显著提升城市绿色全要素生产率。

(2)数字经济对城市绿色全要素生产率的间接影响

第一,绿色创新效应。借助于数字经济的数字技术,知识能够以低成本、快速、实时的方式在网络中产生、分享和交流,使得不同地区的企业获得大量的外部信息和知识,有利于增加绿色创新的知识储备,进而促进绿色创新水平的提高,有利于生产绿色化,提高生产效率,减少污染物的排放;而且随着环境规制压力和生产环保标准的日益增加,市场需求逐渐绿色化,数字经济的发展使得信息传递得更为迅速,企业有针对性地进行创新[15],不仅能够增强企业的市场竞争力,而且能够改善生态环境。

第二,产业结构升级效应。我国现有产业在数字技术发展迅猛的影响下,能够使资本、劳动等要素得到合理的配置,减少资源的浪费,提升利用效率,降低对环境的污染程度。一方面,数字经济的发展能够推动产业结构由传统的劳动、资本密集型产业向数字密集型产业转变,使得产业结构高级化水平得到提高,降低了环境污染;另一方面,数字经济的高渗透性特征能够打破产业、行业间的边界,促进产业的融合,新产业、新业态的产生,而且数字经济的发展能够带动传统产业的智能化和数字化转型,促使各产业协调发展,提升产业结构的合理化,有利于生产率的提升[16]。随着产业结构不断优化升级,集群效应日渐凸显,不仅有利于资源的合理配置,实现了生产成本的减少、产品附加值的提高,还有利于结构红利的释放、规模效应的产生,为绿色全要素生产率的提升提供了良好的基础。

综上所述,提出本文的第二个假设:

假设2:数字经济通过提升绿色创新水平、驱动产业结构升级间接促进城市绿色全要素生产率的提升。

三、 研究设计

1. 样本选择与数据来源

本文选取我国地级市城市作为研究样本,研究时间区间为2011—2019年,由于考虑到数据的可得性和有效性,对数据缺失严重的样本进行剔除处理,最终得到280个地级市城市的研究样本。城市绿色全要素生产率的投入产出数据主要源于《中国城市统计年鉴》及各省的历年统计公报,数字经济的相关数据来自《中国城市统计年鉴》和北京大学数字金融研究中心,绿色创新数据源于国家知识产权局的专利检索数据库,产业结构升级及控制变量的数据均来自《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》及各省的统计年鉴。

2. 变量定义

(1)被解释变量

本文的被解释变量是城市绿色全要素生产率(GTFP)。借鉴已有研究的做法[17],本文采用考虑非期望产出的超效率SBM模型和Malmquist生产函数指数测度城市绿色全要素生产率,并使用MaxDEA8.0软件进行计算。在计算过程中选取的投入、产出指标具体如下:一是投入指标,投入指标包括资本投入、劳动力投入、和能源资源投入3个指标。资本投入采用城市资本存量表示,劳动力投入选择第二产和三产业从业人员总数表示;能源资源投入指标采用城市用电量和供水量衡量。二是期望产出指标,选择城市GDP和绿化覆盖率两个指标分别表示城市经济产出和居民生活质量产出。三是非期望产出指标,选择工業废水排放量、工业SO2排放量、工业烟尘排放量和PM2.5浓度4个指标表示。

(2)解释变量

数字经济(DE)是本文的解释变量。对于数字经济的测度目前尚未统一的标准,故本文在结合数据可获得性的基础上借鉴赵涛等[18]的做法从互联网发展水平和数字金融两个方面进行测度。具体来讲,互联网发展指标有:互联网普及率,选择互联网宽带接入用户数表示;移动电话普及率,选择移动电话用户数衡量;相关从业人员,选择信息传输计算机服务和软件从业人员数表示;相关产出,选择电信业务收入测度。数字金融采用北京大学数字金融研究中心发布的数字普惠金融指数表示。由于指标单位的不同,以上5个指标先进行无量纲化处理,然后采用主成分分析法进行计算。

(3)中介变量

本文的中介变量是绿色创新和产业结构升级。其中,对于绿色创新,本文采用地级市城市每年申请的绿色专利总数加1取自然对数表示,绿色专利申请数基于“国际专利分类绿色清单”的IPC分类号和国家知识产权局提供的专利申请信息整理得到[19]。本文之所以选择专利申请数而不选择专利授权数,一是因为一项专利从申请到授权存在时间差,其时效性无法得到保证,而且专利授权数易受到专利机构偏好、政策波动等方面的影响,二是因为相较于授权数,专利申请数体现的是当期的创新成果。

对于产业结构升级,本文借鉴干春晖等[20]的做法,采用第三产业产值与第二产业产值的比值作为产业结构高级化(ISH)的代理变量,比值越大,表示经济在向服务化方向推进,产业结构在升级;产业结构合理化(ISR)采用泰尔指数的倒数衡量,泰尔指数的具体计算公式如下:

[TL=i=1n(YiY)ln(YiLi/YL)] (1)

其中,Yi表示产业i产值,Li表示产业i的从业人数,n表示产业数目,Y表示城市生产总值,L表示城市从业人数。泰尔指数TL越大,表明产业结构越不合理,产业间的协调性就越弱。故泰尔指数的倒数越大,就意味着产业结构越合理。

(4)控制变量

借鉴已有研究,本文还控制以下影响城市绿色全要素生产率的变量:人口规模(PS)、外商投资水平(FDI)、经济发展水平(ED)、政府干预(GI)、金融业发展水平(FIN)等,具体变量测度见表1。

3. 模型构建

为了检验数字经济对城市绿色全要生生产率产生的直接效应,本文设计如下模型:

[lnGTFPit=α0+α1lnPSit+α2lnFDIit+α3lnEDit+α4lnGIit+α5lnFINit+φt+ε1it] (2)

[lnGTFPit=β0+β1lnDEit+β2lnPSit+β3lnFDIit+β4lnEDit+β5lnGIit +β6lnFINit+φt+ε2it] (3)

式(2)表示的是控制变量对被解释变量城市绿色全要素生产率的回归模型,式(3)在式(2)的基础上加入解释变量数字经济,探究其对城市绿色全要素生产率的影响。其中,GTFP表示城市绿色全要素生产率,DE表示数字经济发展水平,PS表示人口规模,FDI表示外商直接投资水平,ED表示经济发展水平,GI表示政府干预水平,FIN表示金融业发展水平,φ表示年份效应,ɛ为随机误差项,i和t分别表示的是城市和时间。为了消除异方差的影响,对各变量均做对数化处理,表示为ln,下文亦是如此。

为了检验绿色创新和产业结构升级中介效应的存在,本文借鉴已有研究构建如下具体模型:

[lnGTFPit=β0+β1lnDEit+β2lnPSit+β3lnFDIit+β4lnEDit+β5lnGIit +β6lnFINit+φt+ε2it] (4)

[lnGPit/lnISHit/lnISRit=λ0+λ1lnDEit+λ2lnPSit+λ3lnFDIit+λ4lnEDit+λ5lnGIit+λ6lnFINit+φt+ε3it] (5)

[lnGTFPit=δ0+δ1lnDEit+δ2lnISHit/lnISRit+δ3lnPSit+δ4lnFDIit+δ5lnEDit+δ6lnGIit+δ7lnFINit+φt+ε4it] (6)

式(4)表示的是解釋变量数字经济对中介变量产业结构升级的回归模型。其中,GP、ISH和ISR分别表示绿色创新、产业结构高级化和产业结构合理化,其他变量同式(2)和式(3)。综合分析式(3)至式(5)即可验证中介效应的存在与否,若式(5)中的δ2在式(3)和式(4)中β1、λ1均显著的前提下显著,则表示中介效应的存在。

四、 实证分析

1. 描述性统计

表2列示了变量的描述性统计结果。由表2可知,城市绿色全要素生产率(GTFP)的数值范围为[0.960,1.487],中位数为1.010,且小于均值(1.012),说明了大多数城市的绿色全要素生产率高于平均水平,同时不同城市间的绿色全要素生产率存在差异。数字经济指数(DE)最小值和最大值分别为-3.505和7.222,表明了城市间的数字经济发展水平不均衡,存在较大的差异。同时,可以看到,城市间的绿色创新水平(GP)、产业结构高级化(ISH)和产业结构合理化(ISR)均存在较大的差距。这些表现与我国发展不均衡的基本国情相一致。

此外,由方差膨胀因子(VIF)检验可知,最大的VIF值为4.26,远小于10,说明了变量间不存在多重共线性。

2. 回归分析

表3报告了使用“OLS+稳健标准误”的回归结果。其中,模型(1)只报告了控制变量对城市绿色全要素生产率的回归结果,人口规模(PS)、经济发展水平(ED)、政府干预水平(GI)、金融业发展水平(FIN)均在1%显著水平上正向影响城市绿色全要素生产率(GTFP),而外商直接投资水平(FDI)则表现为不显著的负效应,这可能由于一些发达国家为了减低环境污染治理成本,通常会将一些污染密集型的企业转移到我国,对我国的绿色经济发展产生不良的影响。模型(2)至模型(8)是在模型(1)的基础加入核心变量后进行回归的。由模型(2)可知,数字经济(DE)对城市绿色全要素生产率(GTFP)的影响在1%的统计水平上显著为正(β=0.005,p<0.001),这说明了数字经济对城市绿色全要素生产率产生积极的促进效应,即数字经济发展水平的提高有助于城市绿色全要素生产率的提升。

由模型(3)至模型(5)可知,数字经济(DE)对绿色创新(GP)、产业结构高级化(ISH)和合理化(ISR)的影响均表现为在1%水平上显著为正(λ1=0.112,p1<0.001;λ2=0.183,p2<0.001;λ3=0.199,p3<0.001);在模型(6)中,数字经济(DE)对城市绿色全要素生产率的回归系数由模型(1)的0.005上升至0.006,绿色创新对城市绿色全要素生产率的回归系数为-0.009,且分别通过了1%和5%水平下的显著性检验,结合模型(3)可得,绿色创新在数字经济对城市绿色全要素生产率的影响中存在着遮掩效应,且间接效应与直接效应的比重的绝对值为0.163,即在不考虑绿色创新,数字经济对城市绿色全要素生产率的驱动效应被弱化了,而将绿色创新纳入后,数字经济的与驱动效应得到了增强。可能原因是绿色创新的遮掩效应体现在数字经济对城市绿色生产率的促进效应中,数字经济发展带来的生产要素高利用率,同时绿色创新水平的提高也会促进城市绿色全要素生产率,在这一过程中,绿色创新的提高也会增强资源的利用率,因此数字经济通过绿色创新的提升对绿色生产率的促进作用得到有效的增强。

在模型(7)中,数字经济对城市绿色全要素生产率的回归系数由模型(1)中的0.005下降为0.004,产业结构高级化对城市绿色全要素生产率的回归系数为0.005,并且都通过了显著性检验(δ1=0.004,p1<0.001;δ2=0.005,p2<0.010);结合模型(4)可得,产业结构高级化在数字经济对城市绿色全要素生产率的影响中发挥着部分中介作用,中介效应为0.001(0.183*0.005),中介效应占总效应的比例为0.183。在模型(8)中,数字经济和产业结构合理化对城市绿色全要素生产率的回归系数分别为0.003和0.010,且分别通过了在1%和5%水平下的显著性检验,结合模型(2)和模型(5)可得,产业结构合理化在数字经济对城市绿色全要素生产率的影响中发挥中部分中介效应,中介效应占总效应的比例为0.398。

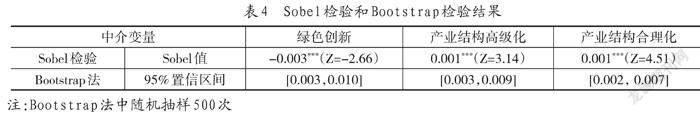

本文选择Sobel检验和Boostrap法对中介效应做进一步的检验,结果见表4。如表4所示,Sobel检验和Boostrap分析结果均通过显著性检验,表明了绿色创新和产业结构升级中介效应的存在。假设2得到了验证。

3. 异质性分析

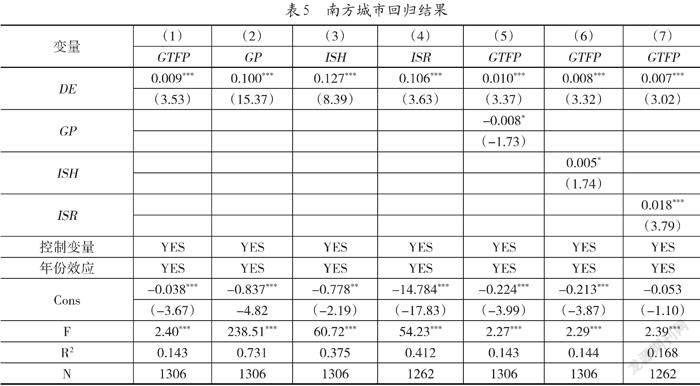

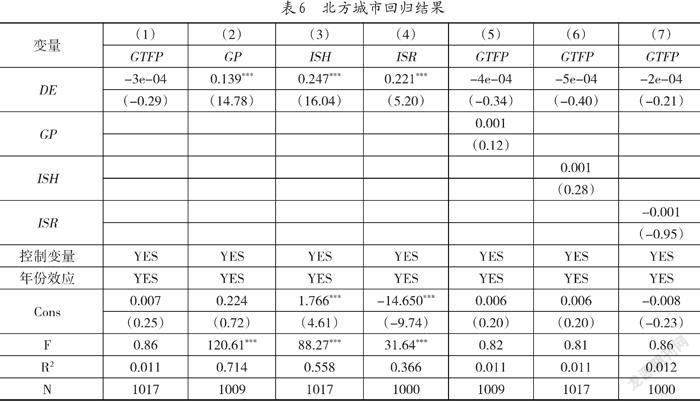

党的十九大指出,新时代下,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾成为我国社会的主要矛盾。尤其是区域发展差距十分明显,而且随着全国经济重心的进一步南移[21],“南北差距”问题不断突出,逐渐成为新的关注点。不同区域的数字经济发展水平对城市绿色全要素生产率的影响也会存在差距,故根据许宪春等[22]对南北方地区的划分1,本文将280个地级市城市划分为128个北方城市和152个南方城市进行分样本估计,具体回归结果见表5和表6。

表5报告的是以南方城市为样本回归的结果。从模型(1)可知,数字经济对城市绿色全要素生产率的回归系数为0.009,并在1%统计水平下显著。第一,结合模型(2)和模型(5)可知,数字经济在1%水平上显著促进绿色创新(λ1=0.100,p1<0.001),同时数字经济和绿色创新在同一模型中对城市绿色全要素生产率的回归系数表现为异号,并均通过了显著性检验,说明了绿色创新在數字经济与城市绿色全要素生产率见发挥着遮掩效应,间接效应占直接效应的8%。第二,结合模型(3)和模型(6)可知,数字经济对产业结构高级化的影响表现为显著的促进效应(λ2=0.127,p2<0.001),同时数字经济和产业结构高级化在同一模型中均与城市绿色全要素生产率的回归系数显著为正,通过与模型(1)相应系数的比较,可以发现产业结构高级化在数字经济与城市绿色全要素生产率见发挥着部分中介效应,中介效应占总效应的7.06%。第三,结合模型(4)和模型(7)可知,数字经济对产业结构合理化产生显著的促进效应(λ3=0.106,p3<0.001),同时数字经济和产业结构合理化在同一模型中与城市绿色全要素生产率的回归系数显著为正,通过与模型(1)中相应系数的比较,可以发现产业结构合理化在数字经济与城市绿色全要素生产率见发挥着部分中介效应,中介效应占总效应的21.2%。

表6列示的是以北方城市为样本的回归结果。由模型(1)可以发现,数字经济未能对城市绿色全要素生产率产生显著的直接效应和间接影响。表6与表5的结果有明显的不同,可能的原因是较于北方地区,南方地区的经济发展、信息设施、创新水平等方面具有较大的优势,数字经济的发展水平也较高,对城市绿色全要素生产率的驱动效应更强。

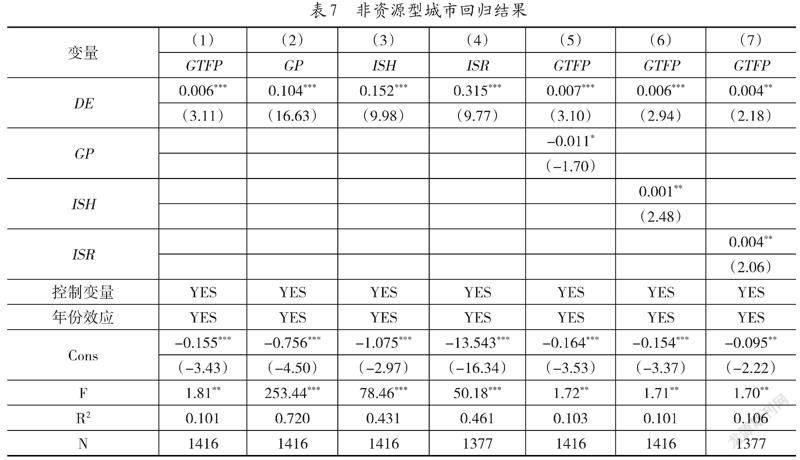

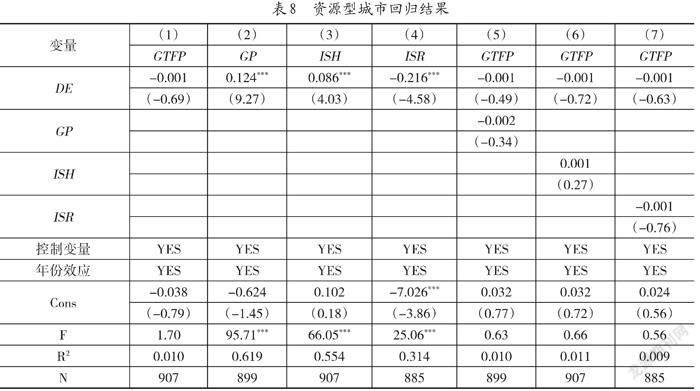

由于资源型城市与非资源型城市在资源禀赋、产业布局、经济水平等方面具有不同的发展情况,数字经济发展水平对城市绿色全要素生产率的的影响作用可能存在着差别。根据国务院在2013年对资源型城市的界定名单1,将280个地级市城市分为168非资源型城市和112资源型城市,具体结果见表7和表8。

表7列示的是以非资源型城市为样本的回归结果。第一,结合模型(1)(2)(5)的回归结果可以发现,数字经济对城市绿色全要素生产率产生积极的促进效应,而绿色创新在两者关系间发挥遮掩效应;第二,分析模型(1)(3)(6)和模型(1)(4)(7),可以得出,产业结构升级在数字经济与城市绿色全要素生产率间起着部分中介作用。

表8报告了以资源型城市为样本的回归结果,由模型(1)可知,数字经济对城市绿色全要素生产率的直接效应和间接效应未能通过显著性检验。结合表7和表8的分析结果,可以发现数字经济的发展更倾向于促进非资源型城市绿色全要素生产率的提升。原因可能在于资源型城市拥有资源优势,其主要产业对资源具有很大的依赖性,但由于低水平、低效率的经济发展模式使其陷入质量效益低下、生态破坏严重的困境,数字经济带来的红利还不足以解决这些问题。非资源型城市由于本地自然资源不足,依赖性低,反而比较注重科技创新等其他方面的发展,为数字经济的发展奠定了一定的设施基础,同时对城市的绿色发展也产生了经济的影响。

4. 稳健性检验

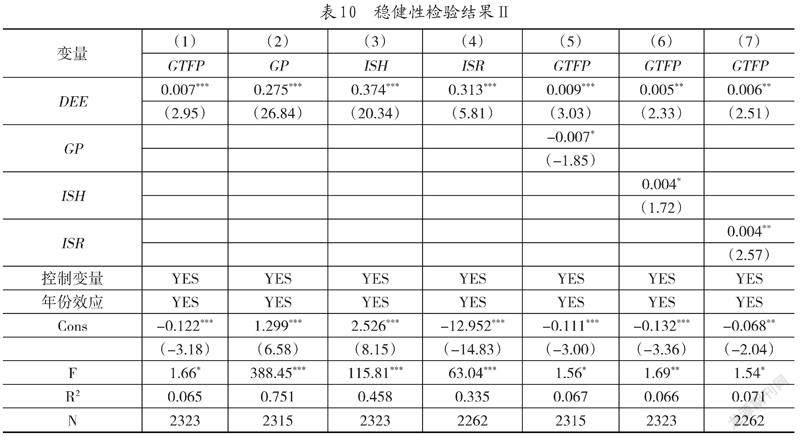

第一,为了进一步消除异方差的影响,本文选择使用加权最小二乘法(WLS)进行稳健性检验。从表9的结果可发现,变换回归方法后的结果与前文结论一致。

第二,对于解释变量数字经济,本文选择使用变异系数法测度数字经济发展综合指数,用符号DEE表示,将其带入模型重新进行回归,结果发现本文的主要研究结论未发生实质性改变,具体结果如表10所示。

五、 结论与建议

本文在理论分析的基础上,基于2011—2019年中国280个地级市城市的面板数据,采用SBM-Malmquist指数测算城市绿色全要素生产率,选择互联网发展和普惠金融两个层面的相关指标构建了城市数字经济发展水平综合指数,并将绿色创新和产业结构升级作为中介变量,实证探讨了数字经济对城市绿色全要素生产率的影响及其影响机制,同时从城市地区、城市资源两个方面的差异实证研究数字经济对城市绿色全要素生产率的影响的异质性。通过实证分析,本文得出以下主要结论:第一,从整体上来看,数字经济显著提升了城市绿色全要素生产率。即数字经济具有显著的驱动效应。第二,从影响机制来看,数字经济能够通过提升绿色创新、产业结构升级间接促进城市绿色全要素生产率,产业结构高级化、产业结构合理化均发挥的是部分中介效应,而绿色创新产生的是遮掩效应。第三,从异质性分析来看,相较于北方城市、资源型城市,数字经济对城市绿色全要素生产率产生的直接效应和间接影响在南方城市、非资源型城市样本中更显著。

基于以上研究结论,提出如下建议:(1)不断升级和完善云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化设施建设,发挥数字经济的要素配置作用,降低生产要素的流动壁垒,推动数字经济与实体经济的融合发展,同时不断优化数据监管体系,防止数据泄露、数据垄断等影响,进而释放数字经济对城市绿色生产率上发挥的驱动优势;(2)各个城市需要因地制宜、科学引导、实施差异化、动态化数字经济发展战略,避免出现数字经济发展政策盲目跟从和无序发展的现象,各个城市应根据自身发展条件实施与之相适应的数字经济发展政策,对于欠发达的地区与城市,要发挥数字经济对绿色发展的赋能效应,应积极主动地加强与发展态势较好的地区的联系与合作,同时学习借鉴相关发展经验。(3)强化绿色创新、产业结构升级,充分发挥绿色创新、产业结构高级化和合理化在数字经济促进城市绿色全要素生产率提升中的作用。第一,积极推动数字经济与绿色创新的融合,凝聚优势,塑造城市绿色发展的新动能,提高资源利用效率,实现经济绿色发展;第二,进一步通过传统产业的转型升级、新兴产业的兴起、市场的需求来促进数字经济对产业结构升级的积极作用,进而提升城市绿色全要素生产率,推动我国经济实现高质量发展。

参考文献:

[1] 周清香,何爱平.数字经济赋能黄河流域高质量发展[J].经济问题,2020,495(11):8-17.

[2] Liu T K. E-commerce, R&D, and Productivity: Firm-level Evidence from Taiwan[J].Information Economics and Policy,2013,25(4):272-283.

[3] 岳云嵩,李兵.电子商务平台应用与中国制造业企业出口绩效——基于“阿里巴巴”大数据的经验研究[J].中国工业经济,2018(8):97-115.

[4] Wu H T, Hao Y,Ren S Y,et al.Does Internet Development Improve Green Total Factor Energy Efficiency? Evidence from China[J].Energy Policy,2021,153.

[5] 白雪洁,孙献贞.互联网发展影响全要素碳生产率:成本、创新还是需求引致[J].中国人口·资源与环境,2021,31(10):105-117.

[6] Ma F F,Lei L X,Chen Z Y,et al. Digital Finance and Firm Exit: Mathematical Model and Empirical Evidence from Industrial Firms[J].Discrete Dynamics in Nature and Society,2021(2):1-7.

[7] 孙焱林,李格,汪小愉.数字金融对劳动力错配的影响及其异质性分析——基于中国地级市面板数据[J].科学学研究,2022,40(1):47-56.

[8] 梁琦,肖素萍,李梦欣.数字经济发展提升了城市生态效率吗?——基于产业结构升级视角[J].经济问题探索,2021(6):82-92.

[9] 肖倩冰,陈林,裴丹.智慧城市之共享经济与环境治理——以共享单车低碳出行为例[J].中国软科学,2021(9):172-181.

[10] 张辉,石琳.数字经济:新时代的新动力[J].北京交通大学学报(社会科学版),2019,18(2):10-22.

[11] Acemoglu D, Restrepo P. Artificial Intelligence, Automation and work[J].National Bureau of Economic Research,2018(24):197-236.

[12] Zhang W,Zhao S Q,Wan X Y,et al. Study on the Effect of Digital Economy on High-quality Economic Development in China.[J].PloS one,2021,16(9):e0257365.

[13] 范欣,尹秋舒.数字金融提升了绿色全要素生产率吗?[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2021,44(4):109-119.

[14] 惠献波.数字普惠金融与城市绿色全要素生产率:内在机制与经验证据[J].南方金融,2021(5):20-31.

[15] 张于喆.数字经济驱动产业结构向中高端迈进的发展思路与主要任务[J].经济纵横,2018(9):85-91.

[16] 郭炳南,王宇,张浩.数字经济、绿色技术创新与产业结构升级——来自中国282个城市的经验证据[J].兰州学刊,2022(2):58-73.

[17] Pastor J T, Lovell C A. A Global Malmquist Productivity Index[J].Economics Letters,2005,88(2):266-271.

[18] 赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[19] 齐绍洲,林屾,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新?——基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018,53(12):129-143.

[20] 干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,46(5):4-16.

[21] 习近平.推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局[J].求是,2019(24):4-9.

[22] 许宪春,雷泽坤,窦园园,等.中国南北平衡发展差距研究——基于“中国平衡发展指数”的综合分析[J].中国工业经济,2021(2):5-22.

基金项目:國家社会科学基金西部项目“计划生育时代新疆少数民族生育转变研究”(项目编号:21XRK007);国家自然科学基金项目“新疆生育水平变动下的人口效应分析及后计划生育时代人口政策实施效果预判”(项目编号:71663050)。

作者简介:郭秋秋(1994-),女,新疆大学经济与管理学院博士研究生,研究方向为人口、资源与环境经济学;马晓钰(1978-),女,回族,博士,新疆大学经济与管理学院教授,博士生导师,研究方向为人口、资源与环境经济学。

(收稿日期:2022-06-27 责任编辑:苏子宠)

1 资料来源于中国信通院,《中国数字经济发展白皮书》,2021年4月。

1 依据经济地理的划分标准, 南方地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、 云南省、西藏自治区;北方地区包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、河南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。

1 资料来源于国务院印发的《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》。