“双减”背景下的“非遗进校园”路径研究与实践

曾几何时,困扰了太多的中国家长的“三点半难题”,一度成为社会焦点。“三点半”放学的初衷本是为了“减负”,但在“中国父母大多数为双职工”的背景下,却产生了“孩子放学三点半,家长下班五六点”的时间差。2021年7月下旬,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》;接下来,国务院教育督导委员会办公室又印发通知,将对各省市“双减”工作落实进度每半月通报一次,通报重点包括学科类培训机构压减、违规培训广告查处和群众举报问题线索核查等情况。

政策指出,为切实减轻学习负担,由学校提供“课后服务”,并对课后服务内容作了具体规定:“引导学生自愿参加课后服务,课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间”“不得利用课后服务时间讲新课”“充分利用好课后服务时间,指导学生认真完成作业,对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑,为学有余力的学生拓展学习空间,开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动”“课后服务一般由本校教师承担,也可聘请退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者提供”。

“双减”政策更深层次的含义是党中央、国务院对素质教育的高度重视,彰显的是国家集全社会之力实现教育公平的信心和决心。发挥主导作用,统筹教育资源,创设和谐环境,引导全社会共同担负青少年的成长成才,也成为地方政府和教育部门的首要职责。如此的政策规定,为“非遗”科学化、系统化、持久化地“进校园”提供了良好契机。

一、“非遗进校园”的法理政策依据

2003年10月17日,联合国教科文组织于法国巴黎通过《保护非物质文化遗产公约》,提出了非遗保护的具体思路与做法——采取措施,确保非物质文化遗产的生命力,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(主要通过正规和非正规教育)和振兴。“通过正规和非正规教育”阐明了非遗保护“进校园”的应有之义。

2011年6月1日开始施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三十四条规定,学校应当按照国务院教育主管部门的规定,开展相关的非物质文化遗产教育,各级各类现代学校教育都有责任和义务传承和传播非物质文化遗产,将非物质文化遗产的传承和传播提升到国家意志层面,体现为全民责任。2014年3月21日,河北省第十二届人民代表大会通过《河北省非物质文化遗产保护条例》,第二十四条规定,县级以上人民政府及其文化教育等部门应当鼓励、支持有关公共教育机构或者其他组织,根据其学术研究、教学等方面的专长、优势,设置非物质文化遗产专业或者课程,建立非物质文化遗产研究和传承、传播基地;第二十八条规定,学校应该按照国家和本省有关规定,开展相关的非物质文化遗产教育,提高学生保护和传承、传播非物质文化遗产的意识。

至此,在非物质文化遗产的宣传实践中,“进入校园”已经成为一种更常见的做法和更常见的词汇。这种做法在工作方向上的正确性和宣传口径上的相关性是非常值得倡导的。

二、“非遗进校园”现状及存在的问题

20年来,在市文广旅局的领导下,通过抢救扶持、保存复原、宣传推广等措施,廊坊市大力加强非物质文化遗产的保护和传承。截至目前,入选国家非遗名录22项,河北省非遗名录115项,廊坊市非遗名录377项。现有国家级代表性传承人8名,省级58名,非遗资源全省排名第二,属于典型的“地域小市,文化大市”。

廊坊非遗志愿者团队在对市域内的非物质文化遗产进行挖掘、整理、保护、宣传的同时,也在孜孜不倦地进行着“进校园”的探索。自2011年开始,先后130次组织各级传承人,在市文广旅局的支持下,大力开展“非遗进校园”活动,从城市到乡村,几十所学校参与,受益几万学生我国非物质文化遗产保护的社会舆论和理念建设取得了巨大成效。

然而,这种围绕非遗宣传保护的“进校园”的实践活动,由于一些限制性因素,仍存在着难以尽如人意的缺憾。

(一)活动的方式单一

目前“进校园”主要是通过表演和展示的形式,向各级各类学校的师生介绍一些非物质文化遗产保护项目,而没有进入更深更广的文化传承领域,从知识普及到技能培训再到学术交流。

活动的“运动性”色彩。活动的开展,有时是为了配合“非物质文化遗产日”的宣传,缺乏常态化、科学化、体系化。

(二)组织者教育背景的缺乏

非遗项目的展演,虽然能够让参与者走近并了解非遗,进而实现“文化自信”的部分功能,但由于活动的组织者主要是志愿者和传承人,“进校园”的受众又是判断力及价值观还未完全成型的学生,教育背景的缺乏,使组织者无法做到对“非遗”项目的“有效剪裁”,无法充分完成通过“非遗”服务于培养“全人”的教育目标。

三、更新迭代“非遗进校园”的方法和路径

学校教育是保护非遗的重要力量,非遗“进校园”具有应然性。“双减”背景下,可采用如下方式实现“既培养全人又传承传统文化”的双重目的。

(1)以“非遗”为主题,合力中小学、非遗传承人与地方高师,开发校本课程,让非遗传承过程更加科学化、系统化、持久化。

当下,我国基础教育建立了三级课程管理模式:国家制定课程发展总体规划,确定国家课程类别和课时,制定国家课程标准,宏观指导课程实施。省教育行政部门根据国家总体课程设置,规划符合不同地区需求的课程实施方案,包括地方课程的开发和选择。学校在实施国家课程和地方课程的同时,开发或选择适合学校特点的课程。

新一轮课改重新划分国家、地方和学校课程在整个课程计划中的比例,体现出一定的灵活性,让地方和学校真正有选择的余地。

校本课程以学校为基础的办学特色,以本校教师为开发主体,以一地一校资源为主要开发内容,针对学生的实际情况,旨在满足个性自由发展与潜能激发的需要,进而满足特定地区的政治、经济、文化多元发展的需要。作为国家和地方课程的有力补充,校本课程和拓展课程在一定程度上能够弥补统设课程由“重共性”所容易导致的“一刀切”弊端,带有相对独立性,能够在体制外发挥作用。但中小学教师的开发能力有限,工作任务繁重,因此,校本课程的开发并不尽如人意,寻求校外资源的帮助是有效破解该困境的现实选择。

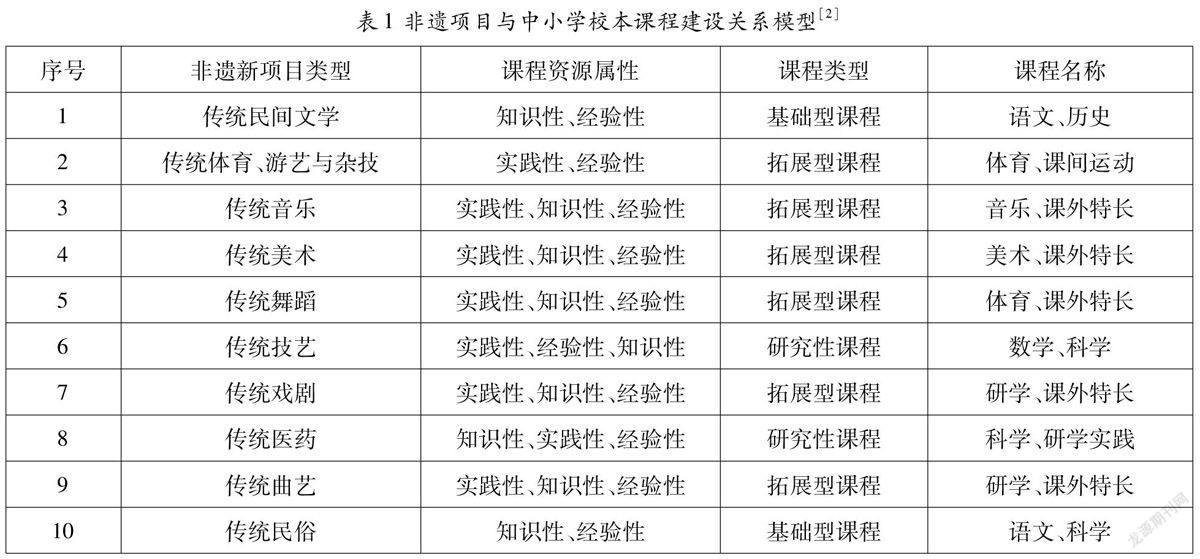

廊坊师范学院是廊坊市域内唯一的一所省属本科师范类高校,师资力量雄厚,而且一向以“服务地方”作为办学目标之一。2021年伊始,廊坊师范学院教育学院小学教育系、廊坊市第二实验小学和廊坊市非遗志愿者及传承入团队,依据非遗项目、课程资源属性及课程类型之间的关系模型联合为实验二小开发以“非遗”为主题的系列校本课程。把作为地方性知识的“非遗”文化作为课程资源予以开发后,通过安排具有一定专业素养的教师,提供适宜的环境,在恰当的时间进行非遗课程的教学活动,为非遗的传承保护提供物质和人力上的保障的同时,促进非遗保护活动的持久化发展。

作为一种地方性知识,非遗是当地老百姓为适应当地的自然生态环境和人文社会环境的生存与生活智慧。因此,非遗课程进入校园,让学生在科学性知识学习之余,能够获得心靈上的放松与喜悦。同时,经过恰当改编后的非遗课程,往往融合了历史、美术、音乐、劳技等课程,打破了学科界限,提高学生的知识整合能力。

(2)依托地方师范类院校人力资源,提供“非遗”体验,充实课后服务,突围“教化——文化分离”困境。

当前,我国中小学思政教育面临的一个主要问题是重视政治素养培养,轻视人文精神培育。以文化人、以德育人是思政教育不可或缺的底色。作为传统文化最优秀、最集中的载体,非遗进入课堂,可以让学生零距离地接触、感知传统文化,提升文化自信,破圈“理论失语”。

廊坊师范学院现有全日制本科生近20000人,绝大多数为师范类,这所巨大的课后服务人力资源库亟待开发。以课后服务的方式,让这些准教师们,在老师的带领下,以志愿者的身份,以充分培训为前提,尽早地进入未来的工作地,接触实地教学,也是应用型本科转型的要求。因此,这样的方式,对中小学和师范学院来说,是双赢。

(3)地方教育部门、文化部门与地方高校及非遗传承人,共同编写以“非遗”为主题的青少年读本,宣传普及传统文化双减政策发布,为“非遗”以多种形式进入校园提供了巨大空间。社会多方力量参与下,“以文化人”正在路上。

作者简介:张伟航(1971— ),女,汉族,河北三河人,硕士,副教授,研究方向:课程论、教学法。

——围棋