彝族史诗《勒俄特依》中的中华民族共同体意识

王 菊

凉山彝族经典的史诗《勒俄特依》是一个综合性的演述文本,不仅因为其中包含了创世神话、英雄神话、洪水神话、人类再生神话、人神通婚神话、变形神话、祖先传说、迁徙传说、兄弟传说、祖谱述源等等众多的文学表述种类,而且采用诗歌体形式记录和传诵。

《勒俄特依》在凉山彝区流传时间很久远、流传区域很广,异文很多,长短不一,但对《勒俄特依》的整理和翻译一直到20世纪50年代才开始。1960年由巴胡母木(冯元蔚)、俄施觉哈、方赫、邹志诚整理的翻译本,收入《大凉山彝族民间长诗选》,由四川省民间文艺研究会编,四川人民出版社出版;1982年四川民族出版社出版了冯元蔚整理的彝文本,1986年该社又出版同一整理者的汉文译本。国内,目前流传最广、使用最多的是1982年冯元蔚搜集、整理、翻译的版本。

“勒俄特依”是彝语音译,意为“传说历史书”。冯元蔚版《勒俄特依》包括了:天地演变史、开天辟地、阿俄署布、雪子十二支、呼日唤月、支格阿龙、射日射月、喊独日独月出、石尔俄特、洪水漫天地、兹的住地、合侯赛变、古侯主系、曲涅主系等十四部分的内容,讲述了天地起源、人类起源、人类演变、彝族迁徙等故事。其中,“洪水漫天地”故事中蕴含着中华民族共同体意识。

彝族著名学者巴莫曲布嫫曾经应用表演理论对《勒俄特依》的演述传统和场景进行过深入研究①,此外还有一些学者围绕《勒俄特依》的文化观②、生态观③、哲学观④及艺术特色⑤展开过研究。但是,对《勒俄特依》中的中华民族共同体意识的研究,目前是没有的。通过对《勒俄特依》文本中的藏、彝、汉三兄弟的想象和表述的分析,来梳理千百年来中国多民族文学中蕴含着中华多民族兄弟情义和同根同源的叙事脉络和生动再现。同时,在汉文典籍中和中原典籍中会记录长期以来各民族如兄弟般的交流、交往和交融,其实在多民族的民间文学典籍和民间传唱中也传承着和彰显着中华民族多元一体的中华民族共同体意识。对多民族民间文学文本中的中华民族共同体意识的研究能更加有力地体现聚民心、强精神、兴中华的伟大愿景!

一、兄弟隐喻:同根共源

在《勒俄特依》中讲到天神恩体古兹为了惩罚地上的人类,发大洪水淹没大地,只有寻找父亲的石尔俄特的第四代后裔的居木武吾(石尔俄特-俄特俄勒-俄勒却布-却布居木-居木武吾)存活下来。洪水过后,地面上除了居木武吾没有了别的人类,为了重新繁衍人类,居木武吾与天神恩体古兹的小女儿成婚。婚后,夫妻俩生了三个哑巴儿子,夫妻俩很是着急,最后经过种种磨难通过各种动物和禽鸟的多方打听,终于从天庭打听到了治三儿子不能说话的方法。原文如下:

居木武吾家/听后忙不赢/深谷砍了三节竹来炸/家中烧开三锅水来烫/首先烫长子/说声“俄底俄夺”/成为藏族的始祖/蹲起双脚坐/然后烫次子/说声“阿兹格叶”/成为彝族的始祖/跳到竹席上面坐/最后烫幺子/说声“表子的咯”/成为汉族的始祖/跳到门槛上面坐/武吾三子啊/三子三样话/互相听不懂。[1]83-84

由此,凉山彝族在传承千百年的史诗《勒俄特依》的内容中可知彝族先民很早就对本族——彝族,和他族——藏族、汉族有了认识。台湾历史人类学家王明珂在《羌在汉藏之间》的新版自序中指出:“自在民族应该是指人们在互动、交流、繁衍中形成的客观民族实体。……自觉的民族指的是其成员彼此有主观认同的群体,表现在族群情感与共同族称上。”[3]1《勒俄特依》在如上表述中,体现出了凉山彝族对民族的认识从自在民族层面已经逐渐过渡到了自觉民族的层面,因为在文字中不仅仅单单表述彝族的起源,而且以“兄弟”为喻来描述了彝族与藏族和汉族的关系,自觉认同彝族、汉族、藏族之间兄弟的情分和同根共源的血缘纽带。

“同一族群或民族的人们,以‘同胞’或以英语‘弟兄姊妹(brothers and sisters)’相称,这显示人类的族群或民族,是一种仿真最小、最亲近之亲属群体——出于同一母亲的群体——的一种社会结群。因此,‘共同起源’历史记忆以追溯人们的共同血缘起始,来仿真并唤起族群成员们的根基性情感联系(primordial attachments)。它也是人类‘历史’的一种原始形式,我们可称之为‘根基历史(primodial history)’。这是普遍存在于人类社会中的一种历史记忆形式。”[3]179《勒俄特依》像所有的创世史诗一样,都在对世界、自然、人类、族源、祖先等展开想象性描述或真实性传唱的:彝族、藏族和汉族之间是有同父同母的共同血缘关系的兄弟,这是彝族世居西南的生存环境的再现和反映,因为西南地区与彝族有地缘关系和社会交往更多的就是汉族和藏族。因此,《勒俄特依》中关于彝族、藏族和汉族的兄弟式想象和表述就是一种千百年来的历史记忆的体现,是历经岁月的流逝而不被磨蚀的彝族族群的历史记忆,它应该产生于彝族生活的生态环境和社会文化环境当中,通过这种兄弟般的想象性描述和建构赋有当时历史意义和现实意义的人群认同或区分,这其实也是彝族先民主动地、理智地区分与和谐共生的适应性生存的智慧,既是他们的一种历史记忆的建构同时也是一种空间分隔的划分的社会认识基础。

西汉史学家司马迁的《史记· 西南夷列传》中曾提及“西南夷君长以什数……”,可见彝族世居的西南区域一直以来就是多族群部落聚居之地。西南地区由于自然地理条件的限制,高山、峡谷、高原、山地众多,人们只能在各种河谷地带生活,这种被压缩了的生存空间加强了对生存区域内互有往来或争斗族群的想象和认识。在社会历史心性中,人们希望互有往来的族群如兄弟般和谐相处,同根同源地兄弟般地认识彼此,并期待以和平共生的方式解决相互之间的各种关系,因此生发出了彝、汉、藏本是亲兄弟的想象性表达。在《勒俄特依》中,彝、汉、藏三兄弟并没有高低贵贱之分,也没有远近亲疏之分,三兄弟是出生并成长在同一个家庭,只因各自所操语言不同而有了兄弟之分:藏族是老大,彝族是老二,汉族是老三。在彝族先民的表述中,语言作为最显著的表征区分了不同的族群。同时,根据不同人群的动作行为的文化表征,如《勒俄特依》中讲到的三兄弟坐的方式不同:藏族——“蹲起双脚坐”,彝族——“跳到竹席上面坐”,汉族——“跳到门槛上面坐”成为了区分的又一有力的证据。无论是语言还是行为都是外化的社会集体记忆和群体认知的体现,这是彝族先民们对语言不同人群、行为不同人群进行细致观察的经验性总结和知识性保留和传递。“社会在组织思想和信息的流通时,需要对特定的经验性的资料进行有目的地保留,并且允许跨代际地巩固某些知识和行为惯例。”[4]按照民族史知识,藏族世居于青藏高原,彝族世居于四川及云贵高原,有接触有交流和往来,而汉族也是很早进入了西南地区,因此彝族先民对生活空间中有地缘关系的族群加以了兄弟式的想象。

彝族文化学者巴莫曲布嫫认为“史诗‘勒俄’的承传←→传承始终伴随着‘克智’口头论辩而与山民的仪式生活──婚礼、葬礼和送灵──发生着密切的联系,史诗的演述从来都有其深刻的、丰富的文化语境,不是空谷来风的一阵即兴咏唱,也不是人们打发闲暇时光的一种娱乐活动。作为一种神圣的族群叙事传统,史诗演述之所以出现在民俗学意义上的‘人生仪礼’(rites of passage)活动中,正是史诗传人与听众通过口头叙事的时间维度,运用彝人关于生命周期的经验感知,在特定的仪式空间共同构筑了本土文化关于人的存在与生命本质的叙事。仪式化的史诗演述,以其严肃重大的主旨,形象写实的阐释,从头至尾贯穿着发人深思、生动美丽的隐喻和象征……”[5],既然《勒俄特依》就是在凉山彝族婚礼、葬礼等庄重仪式上演唱的史诗文本,自有其严肃性、哲理性,同时也在传递着彝族先民们比较稳定的集体记忆和认知,并通过仪式上的文化口头表达方式或毕摩经卷的文字记录方式来一代一代地传递下去。其实,通过一代代彝族的仪式生活和一位位勒俄演述的勒俄传统所建立的是彝族足够稳定的社会心理结构和群体认同及凝聚机制。

二、区域共生:他者想象

在彝族《勒俄特依》中,有了藏、彝、汉三兄弟的不同认知以后,接下来的表述是:“武吾三子啊/三子三样话/互相听不懂/武吾三子啊/分住在三方/武吾拉叶是汉族/数他见识广/垒石做地界/所有平坝被他占/住在海湖池水边/武吾格子是彝族/挽起草结做地界/住在高山峡谷间/外称阿布阿尔支/内称古侯曲涅支/武吾斯沙是藏族/插起木牌做地界/住在高原上/境内称藏族/境外称喇嘛”[1]84。由此可见,彝族先民对藏、彝、汉三兄弟的认识不仅仅在语言和行为表征方面,而且还对他们各自分布的空间及资源展开了描述:汉族——“垒石做地界”“住在海湖池水边”,彝族——“挽起草结做地界”“住在高山峡谷间”,藏族——“插起木牌做地界”“住在高原上”。说明在彝族民众口耳相传的史诗叙事中,熔合了对自我和他者的血缘想象性记忆和空间资源性分配的认知,“‘族群’,作为一种社会本相或情境,是以‘共同血缘’起源记忆强调成员间的根基性情感联系(primordial attachment)及其阶序,以分享、分配及保护‘共同资源’的群体。因此,支持族群认同的集体记忆或历史‘文本’,皆以血缘(blood ties)、空间资源关系(territorial ties)为其重要的内在构成符号,两者在‘时间’中之延续与变迁是所有‘族群’历史的主要叙事内涵。”[2]235

彝族先民认为在他们生存和生活的范围里,有血缘的兄弟、有地缘的分配,他们共同享有同一片空间区域,只是因为选择不同的居住环境:海湖池水边、高山峡谷间、高原上,而具有了对居住环境的空间资源的不同利用。“弟兄祖先们到一地分家后,分别占居不同的空间,这几个空间领域构成的整体空间,现在分别为这些‘弟兄祖先之后裔’所占居……”[3]198。这些表达或许更是彝族先民观察而得出的结论,是勒俄演述中体现出的集体记忆。同时,《勒俄特依》中的言语表达还在空间资源分配之间明确了兄弟之间相互的边界或界限:石地界、草地界、木地界,兄弟之间既有血缘的亲近关系又有空间边界的明确标志,兄弟之间除了有血缘的天然关系以外更多的是文化表征的不同(如:上述到的语言行为),还有空间的物质边界表征的不同,其实这些都是彝族先民在漫长的进程中的集体历史的文化想像和建构,“有族群含意的‘边界’不只是地理空间的实质边界,也是人们在主观意识上所建构的‘边界’,它的指涉范围由远方的异族到人们心目中身边可能潜藏的异类。无论是哪一种边界,都涉及人们的集体历史与文化想像与建构。”[2]244

对他者的想象可以是看不见的血缘,也可以是实实在在能看得见能感受得到的语言、行为、物质、空间。彝族史诗《勒俄特依》在凉山可以说是具有历史性、教育性、传承性的一种最重要的文类,在再现彝族先民的宇宙观、世界观、人类观、生态观等方面具有近似教科书和正史的作用。这个文类是庄严的(只有在人生最重要的礼仪即婚丧嫁娶仪式,才演述的)、神圣的(只有世袭的毕摩经师才能演述的),经过世世代代传唱而来的勒俄口头演述及记录的演述文本却有很多模式化的情节,这种模式化的情节不同于帕里-洛德口头程式理论中的情节程式,而是千百年来凉山彝族不同毕摩演述的勒俄却有相对稳定的模式化情节的结构安排,比如:族源起源情节想像都安排在了大洪水过后,而且洪水过后出现的不仅仅是彝族而且还有了对汉族和藏族的起源的兄弟式血缘想像和表达,一方面通过兄弟想像关联各自不同的民族或族群,另一方面又通过不同民族或族群的不同文化表征(语言、行为、物质、空间)来区别自我与他者。勒俄这种文类在不同时期不同毕摩演述的文本中重复不变地演述着弟兄族源祖先的社会认知,以勒俄演述的模式化规范来体现彝族民众惯常的对照式观照社会与自然,彝族先民通过对族源兄弟式认识建构起了彝族历史让世代彝族不能忘记,既清楚自己的来源也了解他者的来源,只有不忘记生物多样性(“雪子十二支”)和族群多样性(藏、彝、汉三兄弟),才能以敬畏之心而非各自中心主义的妄自尊大,来构建实现区域的和谐、人与自然的和谐、人与人的和谐、族群与族群的和谐……因此,在区域共生理念观照下来想象他者是彝族先民的智慧结晶。

彝族史诗《勒俄特依》中除了以上对藏、彝、汉兄弟血缘关系的想像和对他们地域空间划分的建构的认识以外,紧接着还清晰地继续说明了三兄弟分开后的繁衍分布情况:“藏族的姓氏/俄洛洛/俄色施/俄喇嘛/俄基子/俄地拖/俄子哥/俄基基/俄博都/俄坡劈/藏族分九支/分住在九处/汉族分三支/分住在三处/分为白汉和黑汉/汉族繁衍无数量/四面八方都住遍”[1]85。这段演述更是彝族先民对他者:汉、藏的观察和记述,详细的还有藏族的姓氏和分支、汉族的分支和分类。从血缘兄弟内向式的认同转向了外向式的区分,彝族先民已经从关注区域内人群或族群的血缘关系转向了地缘关系、社会资源关系。通过对他者的各种想象、观察,建构了彝族先民们对人类文明社会的认知,而对他者的描述和记录,则更加强化了彝族内部的自我认同。

三、生存共融:祖先认同

在《勒俄特依》之十二节即“洪水漫天地”部分,武吾兄弟三个的父亲是天神发洪水毁灭人类前选留的人种,而作为人种的父亲居木武吾因为在洪水前的考验中他相较于两个哥哥的善良品性而得以留存。洪水过后,人间只有居木武吾彝人无法繁衍人类,因此他借助各种动物(这些动物也是因为洪水中他善良相助得以幸存)的帮助逼迫天神恩体古兹最终同意把自己的幺女兹俄尼拖下嫁给他。“成家三年后,/生下三个哑儿子……”。为此,居木武吾又派出各种动物到天上去找天神恩体古兹询问孩子不能说话的医治方法,一番天神对动物的折磨和居木武吾对天神的惩罚之后才探知解决哑儿子说话的方法:烧三节竹来爆、烧三锅水来烫三个哑儿子,三个哑儿子说出了不同的语言,同时也就成为了三个民族的始祖。除了如上述讲到了有血缘关系的藏、彝、汉三兄弟的各种表象之外,我们更应该关注的是藏、彝、汉三兄弟共同的父母:

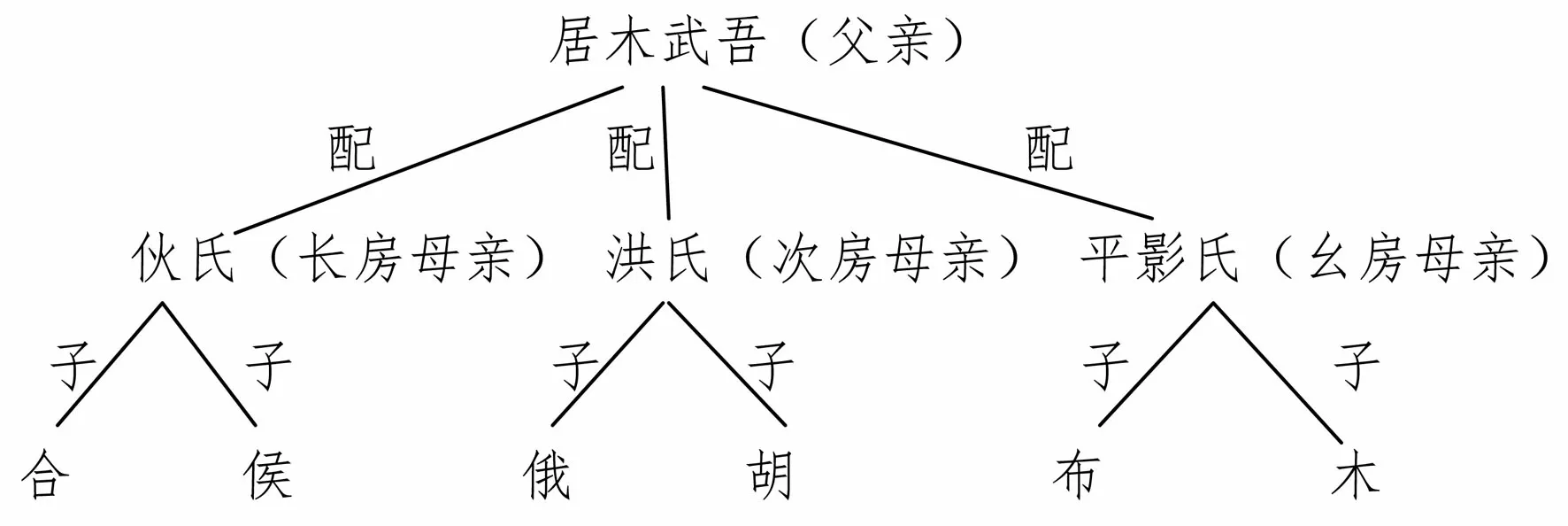

藏、彝、汉三兄弟关系图

如上图示中,可明显看出,《勒俄特依》中讲到的这个故事情节并不是在中华人民共和国建国后才有的。20世纪30年代,民族摄影家庄学本先生当年的《夷族调查报告》就曾记录过,他当时记录的是夷、番、汉三族,就是我们现在的彝、藏、汉三族。

在《勒俄特依》中的同一节中接下来的内容是:“居木武吾啊/结婚二十一年后/尼拖得病在娘家/居木武吾啊,带了三个随从人/牵了一只黑公羊/去给尼拖驱鬼神/公羊看见皮绳套就跳/妻子看见丈夫来就笑/都说正该笑/武吾往回转/伙氏同着来/合与侯之母/洪氏赶着来/俄与胡之母/平影氏跟来/布与木之母/长房是合、侯/次房是俄、胡/幺房是布、木”。[1]86-87其关系图如下:

如图所示,在《勒俄特依》中藏、彝、汉三个不同族别的出现是与神女密切相关的,而彝族内部具体支系的分衍(合、侯、俄、胡、布、木六子)是与居木武吾后来的几个女人有关的,但不管怎样,其中最关键的核心人物还是居木武吾,整个父系血脉关系已经很清楚了。在《勒俄特依》中关于族源祖先的描述是一种自足的理解和解释方式,不像其他一些民族关于族源祖先的想像是华夏英雄如:黄帝、炎帝、伏羲、女娲等等,彝族更多的是自己认知的兄弟祖先族源的表达:不管藏族、彝族、汉族,都是在天神选留的人种在大洪水后出现的,是同一父亲同一母亲血脉演化而来,兄弟民族,多元一体。

《勒俄特依》中的藏、彝、汉三兄弟的故事情节,对于我们理解凉山彝族的祖先认同和族群认知是很有裨益的,因为彝族没有正史专著传世,史诗《勒俄特依》具有历史知识传递和教育的功能,再加上它往往在传中的仪式上演唱,通过千百年不变的情节告诉世代彝族与周遭族群相处之道:像兄弟一般,如何区分自我与他者:看文化表征、空间分布;如何处理相互的关系:有共同祖先血脉。总之,《勒俄特依》蕴涵的是中华民族共同体意识:在情感上相互亲近、在地域上互相交流融通、在身份上凝聚人心。

《勒俄特依》带给我们的关于藏、彝、汉同胞兄弟的表述,通过兄弟化方式来合理化与自己关联度较大的各族群关系,以此来强调对等与区分。同时,在回首这些记载远古时代族群的史诗内容时,早就通过兄弟的隐喻来表达中华大地上在长期历史发展中多民族或多族群之间逐渐形成的血脉亲情和你中有我、我中有你、谁也离不开谁的中华民族共同体,相互在共同历史条件、共同价值追求、共同物质基础、共同身份认同、共有精神家园基础上已经建立起了中华民族命运共同体。

注释:

①巴莫曲布嫫:《“民间叙事传统格式化”之批评(上)——以彝族史诗〈勒俄特依〉 的“文本迻录”为例》,《民族艺术》2003年第6期。《“民 间叙事传统格式化”之批评(中)——以彝族史诗〈勒俄特依〉的“文本迻录”为例》,《民族艺术》2004年第2期。《“民间叙事传统格式化”之批评(下)——以彝族史诗〈勒俄特依〉的 “文本迻录”为例》,《民族艺术》2004年第3期。

②马尔子《凉山彝族传统文化和宗教信仰对生物多样性的保护——以 〈勒俄特依〉和“古则鲁则”仪式等为例》,《原生态民族文化学刊》2010 第3期。

③李正文《彝文古籍〈勒俄特依·石尔俄特〉的文化内涵》,《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》2000年第12期;吉差小明,《史诗〈勒俄特依〉文化功能研究》,2015年中央民族 大学硕士论文。史军,王成平《再读〈勒俄特依〉——从语境审视〈勒俄特依〉的文化根基》,《西南民族大学学报(人文社科版)》 2006年第10期。

④李延良《彝族史诗〈勒俄特依〉的哲学思想》,《中央民族学院学报》1981年第8期。杨理解,《彝族创世史诗〈勒俄特依〉的自然崇拜探析》,《民族论坛》2016年第6期;王韦翔,蒋立松《从创世史诗〈勒俄特依〉看凉山彝族的自然观》,《三峡论坛(三峡文学·理论版)》2016年第1期。

⑤熊述碧《论〈勒俄特依〉的艺术价值》, 《西南民族学院学报(哲学社会科学版)》 1985年第8期。