低密度脂蛋白胆固醇水平与急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化不稳定斑块形成的关系研究

李洪君 张广丽

急性脑梗死发病原因的研究和学说较多,其中颈动脉粥样硬化不稳定斑块和LDL-C 水平在急性缺血性脑卒中的作用已经持续受到临床、科研人员的高度关注和重视。急性脑梗死的发病群体主要为中老年人,并且随着年龄的不断增大,发病率也会出现一定的增加[1]。低密度脂蛋白(LDL)会对血管内皮细胞造成损伤,进而使得患者发生动脉粥样硬化乃至斑块形成,因此,颈动脉粥样硬化斑块的出现和破裂被认为是导致患者急性脑梗死的重要原因之一[2]。所以,对患者颈部动脉粥样硬化斑块的稳定性进行准确的判定,能够对患者的有效治疗和预防起到至关重要的作用[2]。在临床上,当患者出现缺血性症状时及时进行诊断和病情评估,根据评估结果对患者进行针对性治疗,这样病情将会得到有效的控制。本文探讨LDL-C 水平与急性脑梗死颈动脉粥样硬化不稳定斑块形成的关系及其临床价值如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年6 月~2020 年4 月安徽省芜湖市第二人民医院神经内科收治的84 例急性脑梗死患者作为研究对象,依据斑块情况分为不稳定斑块组(28 例)、稳定斑块组(28 例)、无斑块组(28 例)。纳入标准:①符合急性脑梗死的诊断标准[3],入院后经过头颅磁共振成像(MRI)证实;②为首发脑梗死或脑血管意外后对美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分无影响的患者;③充分获得患者的知情同意。排除标准:①对诊疗药物过敏患者;②合并脑肿瘤、脑外伤和颅内出血及心源性脑栓塞患者;③严重脏器功能不全及生命垂危患者;④精神和行为异常患者。84 例患者年龄45~82 岁,平均年龄(63.63±9.48);其中男57 例,女27 例。根据患者入院病情进行NIHSS 评分并记录。本研究已经得到患者同意,且经过医院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 血脂指标检测 住院次日采集三组患者空腹静脉血6 ml,分离血清,检测机器为美国贝克曼全自动生化分析仪,美国原装进口试剂,自行校正,检测TC、TG、IGF-1、HDL-C 和LDL-C 水平。

1.2.2 颈部CTA 检查 三组患者在入院1 周内完成颈部CTA 检查。将非离子型对比剂碘普罗胺100 ml自患者肘前静脉进行团注,注射速率为3.5~4.0 m/s,注药完成后30 min 进行相关监测,并在靶血管对比剂浓度达到最高点时进行扫描。分析颈动脉硬化及斑块的构成成分及性质,参考Saba 等[4]的方法,将斑块分为脂肪斑块、钙化斑块、纤维斑块、混合性斑块4 种类型,其中混合性斑块判定为不稳定斑块。按照北美症状性颈动脉内膜剥脱术试验标准(NASCET)将颈动脉狭窄程度分为轻度、中度、重度、闭塞。

1.3 观察指标 比较三组TC、TG、HDL-C、LDL-C及IGF-1 水平;分析LDL-C 与急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化不稳定斑块形成的关系

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差 ()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;影响因素采用Logistic 回归分析。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

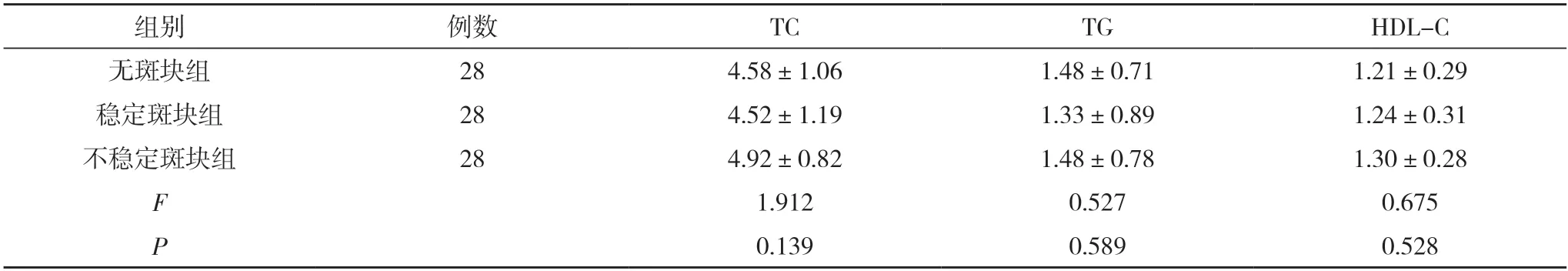

2.1 三组患者TC、TG、HDL-C 水平比较 三组TC、TG、及HDL-C 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 三组患者TC、TG、LDL-C 水平比较(,mmol/L)

表1 三组患者TC、TG、LDL-C 水平比较(,mmol/L)

注:三组比较,P>0.05

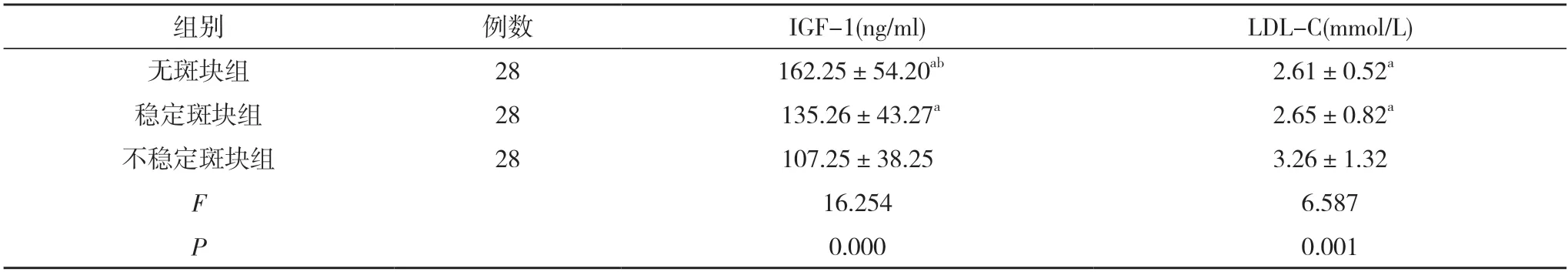

2.2 三组患者LDL-C 及IGF-1 水平比较 不稳定斑块组LDL-C 水平高于稳定斑块组和无斑块组,IGF-1水平低于稳定斑块组和无斑块组,差异有统计学意义(P<0.05);稳定斑块组IGF-1 水平明显低于无斑块组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 三组患者LDL-C 及IGF-1 水平比较()

表2 三组患者LDL-C 及IGF-1 水平比较()

注:与不稳定斑块组比较,aP<0.05;与稳定斑块组比较,bP<0.05

2.3 急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化不稳定斑块形成影响因素 Logistic 回归分析显示,LDL-C 水平是急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化不稳定斑块的危险因素,IGF-1 水平为保护因素(P<0.05)。见表3。

表3 Logistic 回归分析

3 讨论

LDL-C 水平对急性脑梗死颈动脉粥样硬化不稳定斑块预测具有非常重要的作用。LDL 在急性脑梗死的发生、发展等过程中产生了极其重要的影响,LDL 经患者血管动脉硬化病变内膜分离后可出现氧化现象。研究表明,患者动脉硬化严重程度和血液循环血管病变中产生的血浆氧化LDL 反应抗体滴度存在紧密的联系[5]。另外,血浆氧化LDL 对患者血液循环中的单核细胞能够进行有效的激活,并诱导单核细胞粘附受损的血管内皮细胞,为患者动脉硬化的产生提供了一定的病理基础,同时在斑块稳定性和泡沫细胞生成方面具有非常重要的作用。

本研究结果显示,不稳定斑块组LDL-C 水平高于稳定斑块组和无斑块组,IGF-1 水平低于稳定斑块组和无斑块组,差异有统计学意义(P<0.05);稳定斑块组IGF-1 水平明显低于无斑块组,差异有统计学意义(P<0.05)。该结果充分表明动脉斑块性质不同的患者的LDL-C 水平也存在着一定的差异。报道表明,患者发生脑梗死时血浆氧化LDL 水平会出现一定的上升趋势[6]。人体血液中的脂蛋白a (lipoproteins,LPa)主要来源于被激活的血小板,当血液凝固时患者血清LPa浓度升高,一般能够到达3~18 μmol/L。LPa 是LDL-C的主要活性成分,LDL-C 水平的升高和颈动脉内中膜厚度存在较为紧密的联系,主要是由于免疫机制和炎性反应致使泡沫细胞合成,促进动脉粥样硬化的发生。脂类物质是不稳定斑块的主要构成成分,核心多为LDL-C,具有较低的颈动脉超声。钙化灶是硬斑块的主要构成成分,大多数钙化性斑块为稳定斑块[7-9]。IGF-1 是一种是受生长激素调节的神经营养因子,是由 70 个氨基酸组成的单链碱性多肽,有45%的结构与胰岛素相似,当其与特异性受体结合后可发挥近期的类胰岛素样作用和远期的促有丝分裂作用,能促进组织生长分化,其几乎参与了动脉粥样硬化的整个过程[10,11]。Logistic 回归分析显示,LDL-C 水平是急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化不稳定斑块的危险因素,IGF-1 水平为保护因素(P<0.05)。IGF-1 可增加动脉粥样硬化斑块上合成表型的血管平滑肌细胞数量、胶原蛋白含量,减少斑块坏死核心,从而增加斑块稳定性;IGF-1 能改善血管内皮功能紊乱,提高一氧化氮合酶活性促使一氧化氮释放,产生内皮依赖的扩血管效应、清除氧自由基及抗血小板聚集;IGF-1 能促进外周组织利用LDL-C,明显降低 TC 水平[8]。血液中LDL-C水平升高后将沉积于心脑血管的动脉壁内,逐渐形成动脉粥样硬化性斑块,同时LDL-C 能够有效通过氧化和糖化损伤患者血管内皮细胞和平滑肌细胞,从而导致动脉粥样硬化的发生[12,13]。

综上所述,LDL-C 水平变化是影响急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化不稳定斑块形成的危险因素,对患者LDL-C 进行检测能够初步预测病情。