土地上的睡着和醒来

1

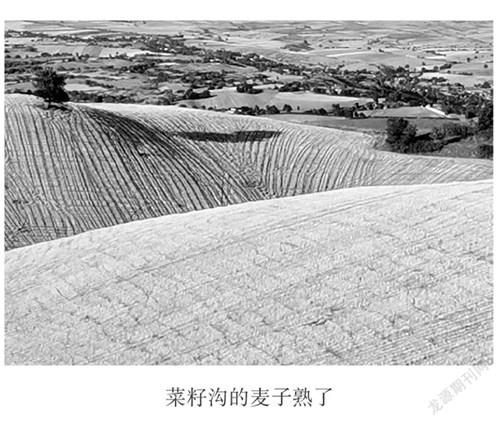

我想从我现在生活的一个叫菜籽沟的村庄讲起,结合我多年的文学写作,和我对家乡故乡的思考,聊一聊乡村文化体系中人的生老病死,及对死亡的宽厚理解与温暖安置。我把生命的两种状态:死与生,表述为土地上的睡着和醒来。这是诗意的表达,也是乡村文化中生死如常生生不息的精神。

2013年我偶然在新疆北疆的行走中发现了一个叫菜籽沟的村庄,当时这个原有四百多人的村庄半数已空。这跟中国许多空穴乡村一样。那些有人住的房子里大半住两个老人,过一段时间走掉一个,剩下一个被儿女接走,这个院子就空了。当时正好赶上一户人家在拆卖院子,一个百年老宅院,几千块钱就卖了,被人拆成木头拉走。剩下的就是一堆废墟,一个家族或者一个家庭延续百年的烟火就此中断。在这个村庄,可以看见一个又一个家的废墟在荒草中。没荒的院子里的生活还在往下过。但我知道那样的生活过不了多久,因为人在老,在走。那些老房子也在陪人老,在朽,因为年轻人都外出了,村里多少年没有出生过孩子。我们菜籽沟村所在的英格堡乡,户籍人口六千多,实住三千多人,每年出生两三个孩子,去世的人比来世的人多。这些年搞新农村建设,搞乡村振兴,倒塌的老房子拆了盖新房,走坏的路铺柏油。村庄的面貌换新了,但还是一村庄老人,他们不能重返青春。眼见的是山坡上的墓越来越多,荒掉的地越来越多。

这样的村庄看似是无望的。

但我却喜欢上这个村庄。它太像我离开多年的家乡了,甚至比我的那个破落在沙漠边上、让我度过童年少年时期的村庄更像我的家乡。它更丰富,或者说它更像我在唐宋诗词中读到的乡村。一条小河穿过山沟,人家疏朗地居于小山旁、树荫下。山高矮适当,能挡风又不遮阳压人。沟宽窄正好,从山梁上喊一声,对面山上的人能听见,鸡鸣狗吠相闻。还有就是村里的老旧房屋。老与旧,在我这个年纪,能看懂旧也喜欢旧。似乎我要下决心陪伴这些老旧的事物破败到底。

记得看过这个村庄回到县城后,我在宾馆连夜写了一个方案,第二天一早给县委县、政府领导汇报,我们想在这个村庄做点事。怎么做?我们先抢救性地把农民要卖要拆的老宅院收购了。收购来干什么?号召艺术家来认领这些老宅院,保护性地改造后做工作室,在这个老村子创建一个艺术家村落。方案得到了县委领导的大力支持。

我那时候有一个工作室,做地方旅游文化策划。回到乌鲁木齐后,我很快带着几位助手下来收购农宅,我们没去的时候一座农宅还是几千块钱,就是卖一车旧木头的钱,我们一开始收购立马变成几万块钱。即使这样我们也收购租赁了三十座农宅,很快有十几位艺术家入住村庄,建起了工作室。因为艺术家的入住,这个村庄多了一个名字:菜籽沟艺术家村落。

我们收的最大一个院子是20世纪60年代的老学校,是中学,在十年前荒弃,当了羊圈,这个羊圈现在变成了木垒书院。

我们在县上的支持下设立“菜籽沟乡村文学艺术奖”,每年一百万奖励一个艺术家,奖励的对象是对中国乡村文学、乡村绘画、乡村音乐和乡村设计有杰出贡献者。第一届乡村文学奖,奖给了贾平凹先生。第二届奖励乡村绘画,奖给了大地艺术画家王刚先生,他也被我们邀请在菜籽沟住了几年,在我们租来的一块山坡地上做大地艺术。我们最初的构想是,承接西域岩画和佛窟壁画传统,在山坡上做人头画。每一个头像都有上百亩地,算是中国最大的头像了。我们把这些人像刻画在那个荒弃的山坡上,想用这一山的人像把走远的人喊回来。我当时进入菜籽沟村时,还很有点抱负。我提出“让文学艺术的力量,加入这个村庄的万物生长”。村庄尽管衰败,尽管有一半人已经离开去了他乡,但村庄的根基还在,文化习俗尚完整。因为有作家和艺术家的进入,有文学艺术的召唤,我想那些走远的人会回来。

事实上村里走掉的人并没有回来,倒是来了不少游客。每年游客数都在增加,如今这个曾经荒寂的村庄已经很热闹了。我们来时只有一个小商店,现在开了几十家农家乐。当地政府非常重视艺术家村落的发展,几年来给这個村庄投入了不少资金做基础建设,现在菜籽沟村已经是木垒的一张旅游文化名片,文学和艺术的力量,确实改变了这个村庄,使它和周围村庄都不一样。

我们和王刚先生做的大地艺术,整个一座山全是人,我们将它命名为大地生长艺术,那些人像大地上的生命会生长,会随四季变化,它们既是过去的走掉的人,也是现在这片土地上到来的人。

2

我是在五十岁时入住到这个村庄,它不是我的家乡,我只是在此养老。虽然老还尚远,但是在乡村文化体系中,养老从来都不是年老以后的事,人们早早从青年时代就开始养老,琢磨着老,在中年时就开始安排老。老一直陪伴左右。你很小时,爷爷奶奶已经老了。成年时父母开始变老。你看够家人和别人的老,然后才看见自己的老。

我没有看见我父亲的老,他在我八岁、他自己三十七岁那年不在了。后来我有了一个后父。

记得我十六岁那年,有一天,后父把我和我大哥叫到一起,很郑重地给我们安排一件事。后父说,我已经五十多岁了,你们两个是家里的长子和二子,你们该为我的老去做一件事了。后父的意思是让我和大哥去为他定做一口棺材,放在院子的柴棚下面备着。在我们村里,人到了这个年龄,送走了父母,前面再无老人,变得光秃秃的只剩下自己的时候,就可以说自己老了。父母在的时候没有资格去老,你还是一个要养老的儿子。一旦父母离世,人生朝向未来的那个面就再无遮风挡雨的墙了,你迎面而来的是从老年吹过来的寒风,这时候一个父亲就开始为自己准备老房,老房是要儿子去准备的。

当时我和我大哥都觉得不可思议,我们才十几岁,就要去给看上去还很年轻壮实的后父准备老房。其实村里家家户户都准备有老房,就摆在柴棚下面,主人还不时地会躺进去试一试长短、宽窄、舒不舒服。就这样五十多岁时准备老房,一直到八九十岁,可能人还活着,棺材在慢慢地腐朽,慢慢地走形。这期间,若有先去世而没来得及备棺材的,木匠做又来不及,这个棺材可以借出去。这被认为是好事。

记得后父给我们安排过几次,要我们为他准备老房,但最后也没能如愿。我后父是在前年去世的,他去世时已经八十九岁,他走的那天下午我在乌鲁木齐。听母亲说,到半下午时后父把所有的衣物打包,然后在那儿自言自语说要走了,说马车已经来了,他听见马车的声音了,来接他的人在路上喊。我母亲说你活糊涂了,现在哪儿有马车,马车早都不让进城了,村里也早没有马车了。结果两个小时后,我后父不在了。

后来我就反复想他在临终前听到的马车的声音。尽管我们把他埋在了县城边的公墓,但是我想我父亲的灵魂一定是乘着那辆来接他的马车,回到了沙漠边那个叫太平渠的村庄,那是他的家乡。

3

我在菜籽沟第二年,遇到了一个老太太的死亡。这个老太太住在我们书院后面的路边,每次我开车经过的时候,都看见她靠着西墙根在晒太阳,她长得慈眉善目,干干净净,很清高的一个老太太,一点不像是从土地里摸爬长老的。我想哪天方便了闲了,去跟这个老太太聊聊天、说说话。这个老太太的脑子里,或许装着这个村庄所有的事情。但是,这样的机缘永远错过了。那天我开着车回菜籽沟,突然发现沟里面停满了车,从车牌号看,有本县的,有州上的,还有外地的。打听才知道那个老太太不在了。这么多的人来给一个村里去世的老太太送葬,他们或许是这个老太太的亲戚,或许是她儿子的朋友,或者是沾亲带故的早已忘记这个老太太的远亲。我想,这些人在老太太活着的时候可能都不会来看她,老太太在村庄里的生活跟他们没有关系。但是,当老太太去世的时候,她的死跟远远近近的这些人有了关系,他们远道而来,奔赴一个村里面没人注意的老太太的死亡。

我们中国人讲究死为大,生是自己的,只有死才是一个村庄、一个家族、一个地方的事,只有死才能把那么多人召唤而来。当我站在这个老太太的葬礼上,朝她的一生去回望的时候,会发现这个老太太在她的一生中,有许许多多的人生礼——从出生礼、成人礼到婚礼,等等,所有的人生礼可能都不如这个葬礼隆重而宏大,仿佛老太太一生所有的人生禮仪都是为这场葬礼而做的预演。从落地的那一天开始,走过漫长一生的寂寞与喧哗,走过一生的贫穷和富裕,走过有儿女相陪伴的快乐和老年独处的漫长寂寞。当她断了那一口气的时候,她的人生、她最后的死亡成了村庄的一件大事。这样的死亡会发生在村庄,发生在县城。在乡村大地上,所有的人都在这样生,也在这样死。

由此我想到我们逐渐衰落的乡村文化中,死亡文化还在起着作用。那些离乡的游子,他们还是把最后的死亡礼留给了家乡。我在菜籽沟村遇见过已经居住在城市,去世后回葬在村里的。村里有祖坟,那是亲人最后的居所。那些还在恋土的在城市生活的乡人,知道家乡还给他留有一块墓地。家乡还有一群人在默默地生活,即使再走掉一半人,剩下的人还是要生老病死,那些陪伴生老病死的乡俗便不会消失。这是菜籽沟村的希望,也是我们乡村文化传承下去的希望。在菜籽沟村,这样普通但又隆重的葬礼,让我这个异乡人仿佛回到了家乡,一个共同文化风俗中的家乡。

4

真正地让我理解和认识家乡是我回了一趟老家。写完《一个人的村庄》之后,我一直想给我的先父写一篇文章。我八岁的时候父亲不在了,母亲带着五个孩子在村里艰难度日,父亲死后给母亲和我们留下了无尽的苦日子。我一直想写早逝的父亲,但是当我落笔的时候,竟想不起父亲的模样,不知道他在我的幼年对我做过些什么,说过什么话,我甚至想不起来他是不是抱过我。这样一个八岁之前的父亲,被我忘得干干净净,家里面一张照片都没留下。这样的父亲如何去写,但是又不能不写。每年清明到坟上去给他烧纸,磕头。女儿渐渐长大的时候也带着女儿去,指着那个墓碑上的名字说,这是你的爷爷,女儿更加不知道她曾经有这样一个爷爷,安睡在土地下的爷爷。

直到有一年我带着母亲回了趟甘肃老家,我觉得我一下子知道了故乡是什么,我也从关于家乡和故乡的思索中突然找到了那个沉入时间和遗忘深处的父亲。

那是母亲逃荒到新疆四十年后,我带着她第一次回甘肃金塔县山下村。村庄尽管经过了新农村建设改造,但还保持了传统建筑样式,家家都是四合院。我带母亲找到叔叔刘四德家。院门进去,一方照壁,照壁后面是堂屋,那是一间供奉祖宗的屋子。

叔叔家的房子在村里算中等的,但堂屋修得比其他房子都高,都讲究。叔叔先带我们进堂屋给祖先进香磕头。祖先的排位整齐地立在正中的供桌上,看过去全是刘姓名字。供桌上还放着一大盘蒸好的大馒头。平时家里做了好吃的会端过来先让祖先品尝,祖先品尝了再端回去给家人享用。家里出了什么事,家长会过来给祖宗磕个头,念叨念叨,已经变成一个名字牌位的祖先会听,还在活着的人也会听。

我们现在不管是农村还是城市,人们居住的建筑空间中,都没有祖先的位置了,所有的空间用来盛放物质了,没有一个地方安放祖先和精神。更不会有一个隔世的祖先听你诉说,当然也就没有了祖先神灵的佑护。

我就是在这个堂屋中看到了我们家的家谱,从四百年前记起,我的刘姓祖先一个一个排列下来,排列到我父亲时停下来。那个家谱写在一张大白布上,名字排列的形状就像一棵大树,先由一个祖先开始,逐渐地开叶展枝,家族的阵容越来越大。看到白布下面的空白时,我突然停住了。我想多少年后,我的名字会跟在父亲名字的后面,写在这个家谱中,我的牌位也一样会插在父亲牌位的前面。当这个叫刘亮程的人,有一天突然断了呼吸,成为一个名字,所有的喊声到达不了他那里,他也再不回应人们对他的呼喊,那时候,这个名字就归到刘姓祖先的序列中。他只是作为一个名字存在,跟祖先的名字排列在一起。时间再往后推移,这个名字会越来越后、越来越远,因为前面不断有新的小辈加入。等推后到一定程度,过了五服或更远的时候,这个名字在族谱中就没有了,并入到了祖先中,多少代以后的先人统称为祖,剩下的就是他的子孙,也会在多少年后归入到祖先的灵位中。

5

看完家谱后,叔叔带着我们去上祖坟。刘姓在那地方还是个大家族,后来家族太大,分成了两拨,一拨离另一拨越来越远。我们家的祖坟也因为村里平整土地,让家家户户都把自己家的坟迁走。我叔叔就把祖坟迁到自家的耕地中间。在我老家,家家户户的坟都在自家的耕地中间。因为没有单个的地方再让这些亡人去占地了,每一家的几亩地中间有一块不长庄稼的地方,长着一些荒草,起着几个墓。家人干活的时候会把农具、吃食和带的水放在墓地旁,活干累了想歇息一会儿的时候,从那个长着庄稼的地里走出来,坐到那块不长庄稼的只起着几个土包的墓地上喝水,吃馍馍,聊着天。

叔叔把我带到坟地后,一一地给我介绍这些墓的主人。叔叔说我们家的爷爷辈以上的祖先,因为太多不能单个起坟,只有归为一处,尸骨归到一个墓里面,立碑叫祖先灵位。我上了香磕了头。叔叔指着祖先灵位后面的墓说,亮程,这个是你二爷的墓,你二爷因为膝下无子,从另外一个叔叔那儿过继过来一个儿子,顶了脚后跟。以前我不知道顶脚后跟是怎么回事,经叔叔那样一指才突然明白。原来一个家里父亲死了,他的脚后跟后面会留一块墓地,留给父亲的儿子的。等到儿子也去世了,会头顶着父亲的脚后跟下葬在后面,这叫后继有人。所以后继有人的那个人,不是地上活着人,是已经归入土中、头顶着父亲的脚后跟的那个人。当我们说子孙万代后继有人的时候,子孙万代是活着的人,后继有人是那个土下面的人。

然后我叔叔又指着旁边我爷爷的坟说,你的爷爷也是只有你父亲一个独子,你父亲远走新疆,逃荒新疆,把命丢在新疆,但是那个地方还留着。你爷爷的脚后跟后面就是留给你父亲的。我叔叔又指着后面那一小片空地说,亮程,这个地方就是留给你的。

这句话一说,我的头突然轰的一下炸开了,我从来没有想过死亡的事,也从来没有想过自己百年后会归入哪里,因为那时候我四十岁,感觉生命终点还远。尽管不断地看到别人在死,也经常给亲友去送葬,看到一场一场的死亡都跟自己没有关系,都是别的人在死,从来都没考虑自己也会死。但是你不考虑的事你的老家在给你考虑,你的那个远在甘肃酒泉金塔县山下村的刘姓家族在为你考虑。当他埋你爷爷的时候,早已在爷爷的脚后跟后面留下了你父亲的位置和你的位置,因为那样的脚后跟是不能空的。

这就是乡村文化习俗中我们每个中国人的死。当你在那样一个村庄度完今生,归到自家那一块不长粮食的地中间的时候,你就回到了一个类似于天堂的地方,那是所有的祖先归入的地方。

当我想到百年之后归到我叔叔家的那块地中间,葬在那样的厚土中,跟祖先归为一处,这是一个多么好的去处。坟头旁就长着自己家的麦子玉米棉花,作物生长的声音会传入地下,那个地方离村子也不远,高高垒起的坟头跟村庄的屋顶和炊烟相望。鸡鸣狗吠时时入耳,听人们的脚步声,在四周走来走去,走着走着有一个亲人走来了,头顶在你的脚后跟后面。这样的归宿是多么的温暖,它在我们还小的时候,还在青年、壮年的时候就通过那些老了的人和已经去了的人,把这样一个死亡的归宿告诉你,让你别无选择也无须做别的选择。

你在那样的乡村生活中,感到生命的开始和终结都是有数的,是可以想象且容易到达的。我们这个民族可能没有给我们创造一个像佛教和基督教那样的天堂,但是它用乡村文化体系给我们在厚土中安置了一个祖宗归入的温暖家园,这个家园已经近似于天堂了。这个天堂在地下,也在天上。

6

从老家回来之后,我在很短的时间里写出了《先父》那篇文章。我把那个被我遗忘得干干净净的父亲找了回来,从我老家的那个祖坟中找了回来,从那个族谱中找了回来,从我的叔叔对他的隐隐约约的言说中找了回来。我跟那个已经去世多年、想不起他容颜的父亲,有了一种精神和血脉的关系。《先父》这篇文章的第一句是:“我比年少时更需要一个父亲。”就这样开始写,写我人到中年的时候对父亲的渴望,尽管很小的时候父亲不在了,家里的顶梁柱断裂,一家人在那样一个村庄中艰难生活,那时候年幼无知,还感觉不到丧失父亲的痛和缺失。但是,当我到了中年之后,突然觉得那个父亲给我留下的生命的空缺太大,使我早早地就暴露在那个没有挡风墙的岁月和时光面前。记得我三十多岁的时候就想把《先父》这篇文章写出来,尤其是到三十七岁那一年,我说我这一年一定要把关于父亲的这篇文章写出来。我父亲是三十七岁不在的,我想过了三十七岁这一年,我就比他都大了。那时候我会一年年地大过我的父亲,到我五十多岁的时候,再回想那个三十多岁去世的父亲,会不会就像回想一个早夭的儿子一样,他永远停在三十七岁,我为他去过那个老年。我把他没有到达的老年一点点地过下去,我给他长胡子,我给他长皱纹,我给他长年龄,把他停下的那个岁数一直长到五十多岁,长到七十多岁。但是我的生命参照在哪儿?若家里有个老父亲,你会知道老是什么,你三十岁的时候你父亲五十多岁,你的父亲在把五十岁的生命活给你看;你五十岁的时候你的父亲七十多岁,他是一个老的向导,他在前面引路,让你往老年走,他的老也是你的老。等到他终于老到该去那个世界了,作为一个儿子,你为他体面地办一场葬礼。父亲去世以后,剩下的岁月就是你自己的了。家里面最老的那个人已经离世,你的老在一点一点地到来。你在前面又在替你的儿女在老,你的儿女在你的老中学会衰老,最终学会死亡。

7

我们就是在这样的乡村文化体系中学会了如何衰老和死亡。我的文学写作中也浸透了这样一种生和死的观念。我在《一个人的村庄》这本书中写到了许多死亡,在我新近出版的长篇小说《捎话》中,从头到尾都在写死亡。因为有这样一种乡村文化的死亡对我的教育,或者死亡对我的关怀。我写的所有的死亡都是温暖的,都是不恐怖的。一个作家需要去体验生活,更需要去创造和创生出高于生活的自己和他人的死亡。那样的死亡不是断气之后、闭眼之后就把人生草草结束掉。我们从乡村的祖坟和族谱中,看到的死亡是一个悠长的延续,是接近于永生的死亡,是不死。当此生的生活结束,彼生开始,那是一种在族谱和祖坟中的生活,是在那个黄土之下,去世的人时时被活人念起,时时又回来参与我们的生活和精神。

我在《一个人的村庄》中有一篇文章,叫《空气中多了一个人的呼吸》,写一个孩子的出生,在他降生的那个夜晚,因为一个人的降生,整个村庄,这片大地上的空气被重新分配了一次。多少年后这个孩子经历自己的生老病死,又悄然地离开村庄的那个夜晚,这个村庄的空气又重新分配了一次。他断掉的那一口气被一只鸟或者一头羊,或者被多年后再出生的一个孩子稳稳当当地接住,开始延续。那一口气是如此漫长,在一个生命的呼吸中断掉,又被另一个生命接住。

我还写过一只甲壳虫的死亡,在春天的田野上,我躺在一只四脚朝天、眼看就要死亡的甲壳虫旁边,等待它一点一点地死去,它最后的挣扎是那样的长,它什么都抓不住的黑色的小脚趾,一下一下地蹬着天空,什么都蹬不到。它也翻不了身,那只甲殼虫,当它最后一动不动的时候,我写了一段话,我说在这个春天的原野上,别的虫子在叫,别的鸟在飞,大地一片片复苏的时候,在这只小甲壳虫的眼睛中,世界永远地暗淡了。世界的光芒,世界的白天和黑夜,在这样一个生命的眼睛中消失了。世界因一只小虫子的死已经泯灭了一次。

我还在这本书中写了一头牛的死亡,它被人宰杀的过程,它被割掉头之后,它的肢体,它的肌肉,它最远的那只蹄子,不知道生命已经结束,还在本能地抽搐、伸展。

我也在长篇小说《凿空》中,写了那个时代一种叫毛驴的动物的大规模死亡。那个年代我所居住的新疆,还有成千上萬的毛驴在拉着驴车,在驮着人,在乡村大道上来来去去。驴是人最好的帮手,是人的亲戚和邻居。每家的院子里面都拴着一头或两头驴,驴圈挨着人的房子,晚上出门,家里的院子里会有一双驴眼睛在跟你打招呼,在星光和月光下泛着幽暗的光在跟你说话。从地里回来家里会有一个活畜在院子的角落里对你鸣叫,给你跺蹄子。但是,家家都拥有的毛驴后来被三轮车替代了。政府倡导用三轮车替代毛驴车,说毛驴太慢,阻碍了当地的发展。一千头一千头的驴都去了哪里?去了阿胶厂,被熬成了阿胶。现在时间过去了十几年,我又回到南疆那些乡村去调研的时候,那些农民开始怀念失去的驴了。农民说几千块钱买一辆电动车,用两年变成一堆废铁。不像以前的毛驴,养几年生几头小毛驴,家里又多了一笔财富。电动车不会生小电动车。以前进到院子总是能看到家人之外的另外一种动物的眼光在跟你打招呼,在跟你问好,现在回到院子只有老婆和孩子的眼神在看自己。《凿空》写毛驴从大地上消失的那个年代,写驴的叫声在尘土中不再升起的那个年代。还写当人们把毛驴这种动物从生活中删除掉,人的世界中只剩下人的时候,人的生活变得多么的荒谬和不可靠。人的生活只被人看见。而在以前毛驴遍地的乡间,除了人的眼光,还有一种非常重要的驴的眼光在打量人世,在侧着头、眯着眼睛看人世,在竖起长长的耳朵听人的声音。那时人的声音和世界是可靠的,是毛驴见证的。当这样的眼睛从人间消失,当人不能证明人的存在,当我们的生活中就只剩下人和人孤单的相望,人的世界便真的荒谬了。

我新近出版的长篇小说《捎话》,贯穿始末的死亡书写,是我从那样的乡村文化中得到的死亡的滋养。我把每一个死亡都写得那样地悠长,我不认为一个生命从闭上眼睛、断掉呼吸的那一刻,便结束了一切,死亡就变成了一个冰冷的存在。死亡依然有其生命,文学要创生出自己的死亡,要创生出生命之后的那个更加隐秘、更加温暖、更加璀璨、如花盛开的死亡。那样的死亡在我们的传统乡土文化中曾经存在。我们曾经有一个地上的家乡和归入祖先的厚土中的故乡。在我的观念中,家乡在土地上承载你的今生,故乡在厚土中接纳你的灵魂和来世。那个在厚土中一代人头顶着另一代人的脚后跟、延绵不绝的归处,是我们灵魂寄居的真正的故乡,也是温暖的天堂。我的文字也是朝着这样的故乡在书写。

【刘亮程,现任中国作家协会散文委员会副主任,新疆作家协会副主席、木垒书院院长。著有诗集《晒晒黄沙梁的太阳》,散文集《一个人的村庄》《在新疆》,长篇小说《虚土》《凿空》《捎话》《本巴》等,获包括第六届鲁迅文学奖在内的多个奖项。有多篇散文选入中学、大学语文课本。】

责任编辑 冯艳冰