体育锻炼与医学生心理健康状况的相关性分析

王 奇 ,孙 晶 ,王天宇

(1.锦州医科大学体育教研部,辽宁 锦州 121001;2.锦州医科大学食品科学与工程学院,辽宁 锦州 121001;3.锦州医科大学医疗学院,辽宁 锦州 121001)

体育锻炼是宣泄心理情绪、缓解心理压力的重要方式,充足的体育锻炼对心理健康具有重要意义[1]。从社会现状来看,医学生受到多种因素的影响,大多缺少充足的体育锻炼,不仅身体素质较差,而且心理健康也受到了一定影响[2]。因此,本研究分析医学生体育锻炼与心理健康的相关性,旨在为改善医学生心理健康状况提供一定参考,具体如下。

1 对象与方法

1.1 对象

抽取某高校800名医学生进行调查,共发放问卷800份,回收有效问卷776份,有效率为97.00%。男性379名,女性397名;年龄 18~20岁,平均(19.05±0.46)岁。

1.2 方法

通过症状自评量表(SCL-90)对医学生的心理健康水平进行调查,共有9个因子90项,各因子采用1~5级评分法。根据我国常模,因子均分≤1.50分为心理健康,>1.50~2.50分为心理亚健康,>2.50分为心理不健康。若总分≥160分,表示可能存在心理障碍。

通过体育活动登记量表(PARS-3)对医学生的体育锻炼等级进行评价,将医学生1个月内的体育运动量从强度、时间、频率3方面进行评分:强度分和频率分为1~5分,时间分为0~4分,满分100分。运动量评价标准:≤19分为小运动量,>19~42分为中运动量,>42分为大运动量。

1.3 统计学分析

通过SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验。相关性分析采用线性相关分析法,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 医学生体育锻炼情况

本次研究中,776名医学生体育活动登记量表平均得分为(29.45±6.58)分,男性平均(32.42±9.56)分,女性平均(26.56±5.61)分,两者比较差异有统计学意义(χ2=10.352,P=0.000)。其中小运动量411名,占52.96%;中运动量197名,占25.39%;大运动量168名,占21.65%。

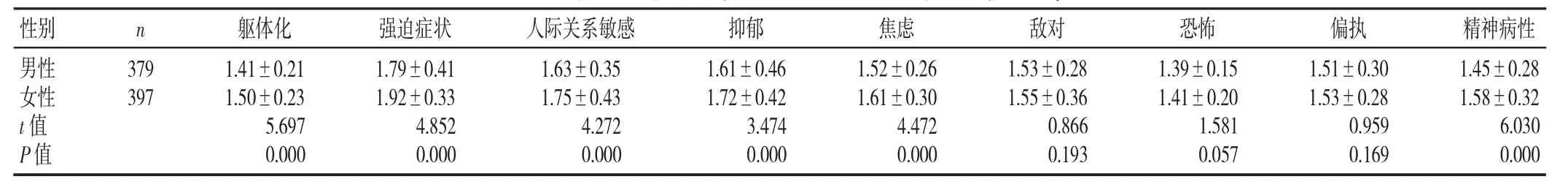

2.2 不同性别医学生心理健康水平比较

男性症状自评量表的躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、精神病性因子得分均低于女性,差异有统计学意义(P<0.05);敌对、恐怖、偏执因子得分虽也低于女性,但差异无统计学意义(P>0.05,见表 1)。

表1 不同性别医学生症状自评量表各因子得分比较(±s,分)

表1 不同性别医学生症状自评量表各因子得分比较(±s,分)

性别n 强迫症状人际关系敏感抑郁男性女性t值P值379 397躯体化1.41±0.21 1.50±0.23 5.697 0.000 1.79±0.41 1.92±0.33 4.852 0.000 1.63±0.35 1.75±0.43 4.272 0.000 1.61±0.46 1.72±0.42 3.474 0.000焦虑1.52±0.26 1.61±0.30 4.472 0.000敌对1.53±0.28 1.55±0.36 0.866 0.193恐怖1.39±0.15 1.41±0.20 1.581 0.057偏执1.51±0.30 1.53±0.28 0.959 0.169精神病性1.45±0.28 1.58±0.32 6.030 0.000

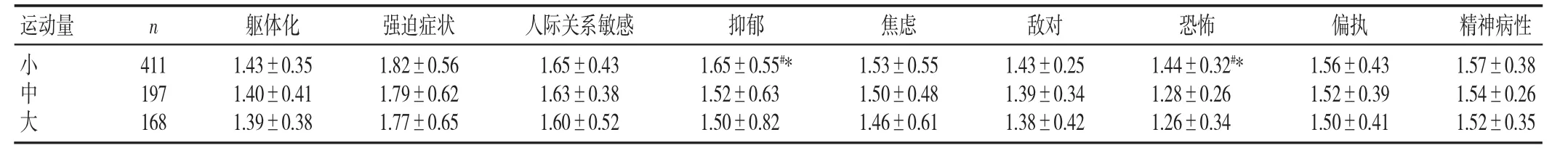

2.3 不同运动量医学生心理健康水平比较

大运动量、中运动量医学生症状自评量表的抑郁、恐怖因子得分均低于小运动量医学生,差异有统计学意义(P<0.05),其余各因子得分比较差异均无统计学意义(P>0.05,见表2)。

表2 不同运动量医学生症状自评量表各因子得分比较(±s,分)

表2 不同运动量医学生症状自评量表各因子得分比较(±s,分)

注:#与中运动量组相比P<0.05,*与大运动量组相比P<0.05

运动量n 强迫症状人际关系敏感抑郁小中大411 197 168躯体化1.43±0.35 1.40±0.41 1.39±0.38 1.82±0.56 1.79±0.62 1.77±0.65 1.65±0.43 1.63±0.38 1.60±0.52 1.65±0.55#*1.52±0.63 1.50±0.82焦虑1.53±0.55 1.50±0.48 1.46±0.61敌对1.43±0.25 1.39±0.34 1.38±0.42恐怖1.44±0.32#*1.28±0.26 1.26±0.34偏执1.56±0.43 1.52±0.39 1.50±0.41精神病性1.57±0.38 1.54±0.26 1.52±0.35

2.4 体育锻炼与心理健康的相关性

医学生运动量与症状自评量表的抑郁、恐怖因子得分呈负相关关系(P<0.05,见表 3)。

表3 体育运动与心理健康的相关性分析

3 讨论

3.1 不同性别医学生体育锻炼与心理健康状况

本次研究结果显示,776名医学生体育活动登记量表平均得分为(29.45±6.58)分,其中小运动量的占52.96%,超过了总调查人数的一半。由此可以看出,医学生体育锻炼整体仍处于较低水平。这可能是由于医学生平时课业较为繁重,和其他专业学生相比学习压力更大,在体育锻炼上花费的时间相对较少,精力也有所不足[3]。同时,男性体育活动登记量表平均得分显著高于女性,与女性相比,男性天性更好动,对体育项目兴趣更强,因此运动量更大[4]。

心理健康方面,男性症状自评量表的躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、精神病性因子得分均低于女性,差异有统计学意义(P<0.05)。由此可以看出,女性的心理健康状况明显要比男性差。这一方面是由于女性性格较为敏感,同时社会竞争压力较大,在课程学习、就业方面面临着更大压力,在人际关系方面也更容易出现问题[5];另一方面女性参加的体育锻炼相对较少,心理压力难以得到有效缓解与释放,一定程度上影响了女性的心理健康。因此,学校应重点关注女性的心理健康,制订有效的心理健康教育方案,对女生进行更好的引导,为其提供更多的实习机会[6]。

3.2 体育锻炼与医学生心理健康的关系分析

本次研究发现,大运动量、中运动量医学生的抑郁、恐怖因子得分均低于小运动量医学生,差异有统计学意义(P<0.05),且医学生运动量与抑郁、恐怖因子得分呈负相关关系(P<0.05)。由此可以看出,体育锻炼对医学生的心理健康状况具有一定的促进作用,尤其有利于改善学生的抑郁、恐怖情绪。积极的体育锻炼能够增强医学生的自信心,提高人际交往能力,消除孤独感[7]。同时,体育锻炼还有利于增强医学生的毅力,缓解学习压力,宣泄负面情绪,对放松身心具有重要意义[8]。

综上所述,医学生体育锻炼普遍处于较低水平,心理健康状况一般,而体育锻炼与心理健康密切相关。因此,高校应主动了解医学生的心理健康状况,结合实际情况制订有效的体育教育方案,加强医学生对体育锻炼的重视,从而提高心理健康水平。