针灸在急性痛风性关节炎临床治疗中的疗效及可行性分析

胡乃香

摘 要:目的 探究对急性痛风性关节炎患者应用针灸治疗的效果。方法 随机选取2018年10月~2020年10月蒙阴县人民医院收治的急性痛风性关节炎患者116例,依照患者就诊时间排号奇偶数分组,奇数为试验组,偶数为对照组,每组58例。对照组以西药治疗,试验组在对照组基础上加用针灸治疗,对比两组患者临床效果、治疗前后血尿酸水平、炎性因子指标[C反应蛋白(CRP)、降钙素原(PCT)]以及不良反应发生率。结果 试验组患者治疗有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗前,两组患者血尿酸、CRP、PCT水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,试验组患者血尿酸、CRP、PCT水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 对急性痛风性关节炎患者应用西医联合针灸治疗效果显著,可有效改善患者临床症状,控制炎症反应与血尿酸水平,临床上值得应用。

关键词:急性痛风性关节炎;针灸;疗效

中图分类号:R245 文献标识码:A 文章编号:1009-8011(2022)-3-0012-03

急性痛风性关节炎是临床常见的关节炎性反应,发生率高,起病迅疾,病发后,患者多见关节疼痛、肿胀、膝关节运动受限等明显症状,影响身体健康,降低生活质量[1]。目前,医学上已经明确该疾症发生的根本原因为单钠尿酸盐沉积所形成的晶体沉积在脚趾、手指、耳郭、手腕、肌腱等处,而导致关节肿痛、变形[2]。现阶段,临床多采用西药治疗该疾病。但长期药物治疗下,患者用药不良反应显著,机体不适感明显。中医认为,急性痛风性关节炎由寒邪侵入诱发,病位在于经脉,寒邪、毒邪相结,化热成疾,致使血运失调,于肌肤处堆积成毒,故而治疗急性痛风性关节炎需疏通血运,扶正祛邪。本文对急性痛风性关节炎患者应用于西药基础上加用针灸治疗的效果进行了探究,具体介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取2018年10月~2020年10月蒙阴县人民医院收治的急性痛风性关节炎患者116例,依照患者就诊时间排号奇偶数分组,奇数为试验组,偶数为对照组,每组58例。对照组患者中,男性35例,女性23例;年龄41~73岁,平均年龄(56.81±12.24)岁。试验组患者中,男性36例,女性22例;年龄42~73岁,平均年龄(57.34±11.97)岁。两组一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。所有患者均自愿签署知情同意书,本研究经过医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:均确诊为急性痛风性关节炎,符合中华医学会风湿病学会制定的相关标准[3];临床资料完整。

排除标准:合并心脏、肝脏、肾脏等重要脏器器质性病变患者;存在精神疾病患者;存在用药禁忌证患者。

1.3 方法

对照组采用西药治疗,给予患者吲哚美辛肠溶片(生产企业:广东华南药业集团有限公司,国药准字H44020701),口服,餐后服用,2次/d,共计治疗10 d。

试验组在对照组基础上加用针灸治疗,取穴以清热祛邪、活血化瘀为原则,归经为足太阴脾经(商丘、大都、血海、隐白、太白、阴陵泉、地机、公孙、三阴交)。主穴选定:与受累关节较明显的局部瘀阻部位,含筑宾穴、足三里穴、阴陵泉穴、三阴交穴、阿是穴、陷谷穴等。若病发于踝关节,加昆仑、绝骨二穴;若病发于膝关节,加鹤顶、梁丘二穴;若病发于腕关节,加外关穴。若病发于肘关节,加合谷、曲池二穴;若病发于第一足跖趾关节,加太冲穴。常规消毒处理,选择适宜毫针,以围刺法进针,留针30 min,间隔10 min增强手法,1次/d,共计治疗10 d。

1.4 观察指标

对比两组患者治疗前后临床效果、血尿酸水平、炎性因子指标[C反应蛋白(CRP)、降钙素原(PCT)]以及不良反应发生率。

临床效果纳入显效、有效、无效三项。显效:治疗后,患者临床症状基本消失,关节镜下无尿酸盐结晶;有效:治疗后,患者临床症状有所缓解,关节镜下尿酸盐结晶减少;无效:治疗后,患者临床症状无明显变化,关节镜下尿酸盐结晶无减少;总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

采用比色法測量患者血尿酸水平、双抗体夹心酶联合免疫吸附法测CRP、免疫荧光定量法测PCT。

1.5 统计学分析

采用SPSS 26.0统计学软件对数据进行分析,计量资料采用(x±s)表示,行t检验;计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

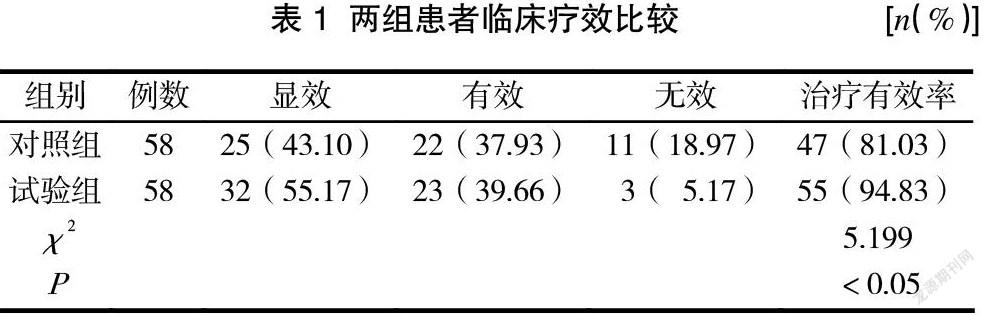

2.1 两组患者临床疗效比较

试验组的治疗有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

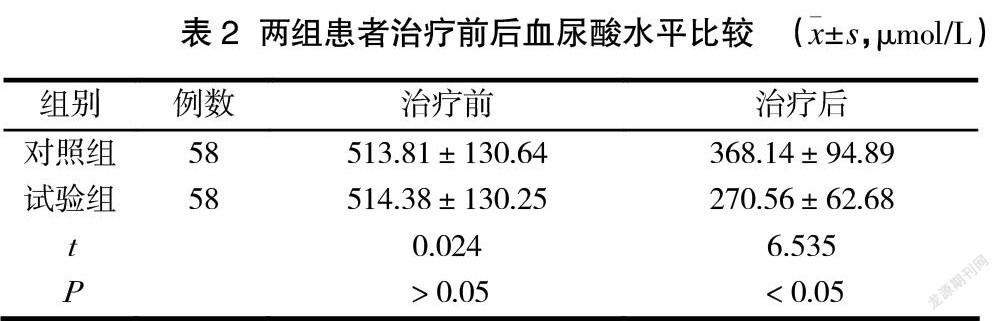

2.2 两组患者治疗前后血尿酸水平比较

治疗前,比较两组患者血尿酸水平,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,试验组患者血尿酸水平显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者炎性因子指标比较

治疗前,两组患者CRP、PCT指标水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,试验组患者CRP、PCT指标水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

近年来,随着我国居民生活水平提升,饮食习惯也发生较大改变,暴饮暴食、不规律饮食、高嘌呤过量摄入成为常态,致使临床痛风发生率逐年提升,且发病人群呈现年轻化态势。痛风是一种临床常见的代谢性疾病,其发病机制为过高的血尿酸水平导致尿酸结晶在关节内沉积,从而引起一系列的全身症状。痛风性关节炎是痛风最为显著的临床症状,表现为受累关节部位红肿热痛,并伴有关节功能受限,患者生活质量被大大的影响。

中医学认为,痛风性关节炎是“痹证”的一种,主要是湿热内蕴所导致,湿热积聚于关节处而无法化除,长期积蓄,从而诱发病症。故需以活血、化瘀、祛湿为主要治疗方法[4]。针灸是中医代表性疗法之一,具有活血化瘀、疏通经络、清热利湿、软坚散结等效果,通过针刺患者疾病相关穴位,可有效刺激该穴位血运,从而改善穴位下血运堵塞状况,疏通经络,达到活血化瘀、止痛的治疗目的。此外,针灸还能够有效缓解患者关节处的疼痛、肿胀,促进关节功能恢复,且无药物应用不良反应,治疗安全性高[5]。本研究中,试验组患者治疗有效率高于对照组,试验组患者治疗后血尿酸、CRP、PCT水平低于对照组。

综上所述,对急性痛风性关节炎患者应用西药联合针灸治疗效果显著,可有效改善患者临床症状,控制炎症反应与血尿酸水平,值得在临床上应用。

参考文献

[1]沙高峰.针灸治疗急性痛风性关节炎的临床效果[J].临床合理用药杂志,2019,12(27):104-105.

[2]王柳欢,刘川,张翔,等.温针灸对急性痛风性关节炎家兔血清中TNF-α和IL-1、IL-8表达的影响[J].贵阳中医学院学报,2019,41(3):33-36.

[3]王雯雯,吴华香.国内外痛风诊疗指南的比较与解析[J].浙江医学,2018,40(16):15-18.

[4]宋佳俊,李可大.中医药治疗痛风性关节炎作用机制研究进展[J].山西中医,2020,36(11):60-62.

[5]王高峰,孙伟,李元哲.针灸在急性痛风性关节炎临床治疗中的疗效评价[J].首都食品与医药,2019,26(21):198.