血清Gal- 3水平对先天性心脏病患儿肺高压的预测价值分析

范双,毛国其,张娟,沈俊妃

(重庆市大足区人民医院 儿科,重庆 402360)

肺动脉高压(pulmonary arterial hypertension,PAH)以肺血管重构和肺动脉压力升高为主要特征,是先天性心脏病(congenital heart disease,CHD)患儿的常见并发症[1]。这与CHD患儿心脏负荷增加导致肺循环血流量增加及肺动脉压力升高有关[2- 3]。因此寻找早期预测CHD- PAH高危患儿的特异性标志物对改变治疗和干预计划,进而提高患儿生存率至关重要。半乳糖凝集素3(galectin- 3,Gal- 3)是Gal家族成员之一,在成纤维细胞、内皮细胞、炎症细胞中都有表达[3],并且参与炎症、纤维化、免疫和氧化应激等生理病理过程[4]。Gal- 3已被确定为心肌纤维化和慢性左心室心力衰竭的生物标志物[5]。最近有基础研究证实,Gal- 3通过调节增殖和分化等可影响PAH进展[6],且有望成为PAH治疗的潜在靶点[7- 8]。然而目前国内学者对血清Gal- 3水平在CHD患儿PAH发生中作用的关注度有限。本研究旨在评估CHD- PAH患儿血清Gal- 3水平的变化及其临床意义,从而为CHD- PAH的诊断和治疗提供新的指标和理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究属于前瞻性队列研究。选取2017年3月至2021年7月我院儿科收治的169例CHD患儿作为研究对象,男89例,女80例。根据是否合并PAH将患儿分为CHD- PAH组(48例)和单纯CHD组(121例)。纳入标准:患儿经心血管造影或超声心动图诊断为CHD,符合CHD诊断标准;CHD- PAH患儿经肺动脉压检测确诊为CHD- PAH,符合《先天性心脏病相关性肺动脉高压诊治中国专家共识(2015版)》[9]中CHD- PAH的诊断标准,静息状态下肺动脉平均压(mean pulmonary arterial pressure,mPAP)≥25 mmHg或肺动脉收缩压≥40 mmHg;具有完整临床资料。排除标准:复杂性先天性心脏病;特发性及其他原因所致PAH;有肺动脉瓣狭窄;左/右心室流出道梗阻;有严重呼吸系统疾病;有感染性疾病;合并恶性肿瘤;有严重免疫系统疾病或肺部疾病;肝肾功能障碍;疾病状况不稳定或3个月内没有行超声心动图检查。另外随机选取在我院体检健康的32例儿童作为对照组(均mPAP<20 mmHg)。本研究经我院伦理委员会审批通过,所有患儿法定监护人均签署知情同意书。

1.2 观察指标

1.2.1 一般临床资料 收集所有患儿的临床资料,包括年龄、性别、收缩压、舒张压、CHD类型、手术类型、纽约心脏病协会(New York Heart Association,NYHA)心功能分级。

1.2.2 血清Gal- 3水平检测 抽取所有受检者清晨空腹静脉血5 ml,置于4 ℃离心机中静置30 min,以4 000 r·min-1离心10 min,取上层血清置于-80 ℃低温保存。采用酶联免疫吸附试验测定血清Gal- 3水平,试剂盒均购自上海康朗生物科技有限公司。在波长为450 nm处用酶标仪测定样品吸光度值(单位ng·ml-1)。

1.2.3 其他实验室指标 采用美国贝克曼AU2700全自动生化分析仪检测血肌酐(creatinine,Cr)、γ- 谷氨酰转移酶(gamma- glutamyhransferase,GGT)、血清白蛋白(albumin,ALB)水平,瑞士罗氏Cobas E411全自动电化学发光免疫分析仪检测血N末端B型脑钠肽(N- terminal pro- B- type natriuretic peptide,NT- proBNP)水平,酶联免疫吸附试验测定血清非对称性二甲基精氨酸(asymmetric dimethylarginine,ADMA)水平。采用儿童Schwart’s公式[10]计算肾小球滤过率估计值(estimated glomerular filtration rate,eGFR)。应用美国飞利浦Sonos 7500型彩色多普勒超声仪行超声心动图检查,测定肺动脉压、心室舒张末期容积、心室收缩末期容积、主动脉瓣血流速度时间积分(velocity time integral,VTI)等,通过双平面Simpson方法测量左室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF);采用右心导管术测定mPAP,美国迈心诺RAD- 5V经皮脉氧仪监测患儿经皮血氧饱和度。

1.3 统计学处理

使用SPSS 26.0软件处理数据,正态分布的连续变量以平均数±标准差表示,采用t检验。二分类变量以率(频率)表示,行卡方检验。偏态分布数据以中位数(四分位值)表示,并使用Mann- Whitney U分析。相关性采用Pearson或Spearman相关系数法分析。采用二元Logistic回归模型分析血清Gal- 3水平与CHD- PAH的关系。采用受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线评估血清Gal- 3水平对CHD- PAH的预测价值。所有检验均为双侧检验,统计学显著性假设为P<0.05。

2 结 果

2.1 CHD患儿一般资料

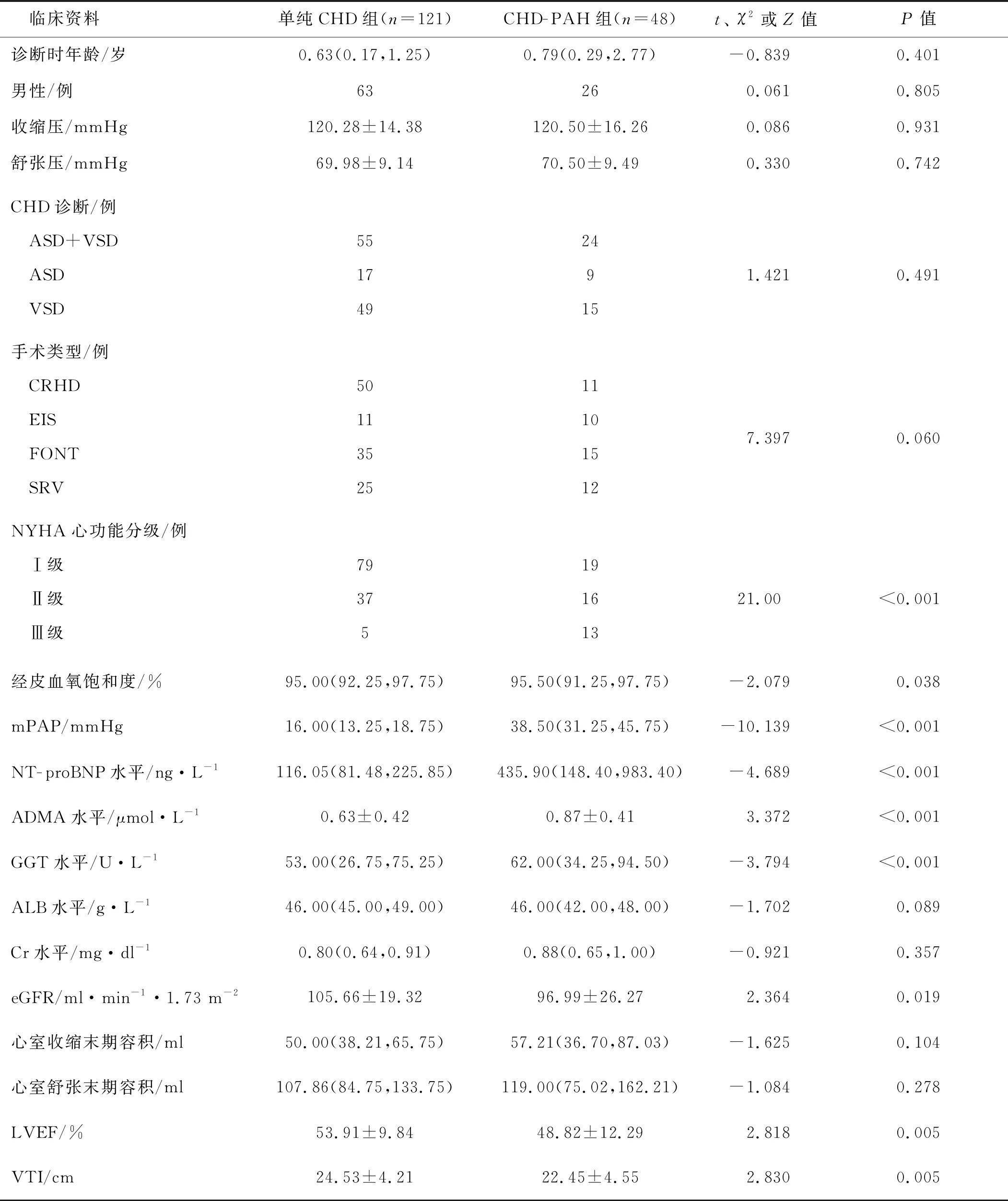

CHD- PAH组和单纯CHD组患儿年龄、性别、收缩压、舒张压、CHD诊断、手术类型、ALB和Cr水平、心室收缩末期容积、心室舒张末期容积等比较,差异均无统计学意义(P>0.05);CHD- PAH组患儿NYHA心功能分级、经皮血氧饱和度、mPAP及NT- proBNP、ADMA、GGT水平高于单纯CHD组,eGFR、LVEF、VTI低于单纯CHD组,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 单纯CHD组与CHD- PAH组患儿一般临床资料比较

2.2 3组儿童血清Gal- 3水平比较

对照组儿童与单纯CHD组、CHD- PAH组患儿血清Gal- 3水平分别为26.45(23.04,30.52)和29.45(24.59,37.90)、37.16(33.32,44.17)ng·ml-1,差异有统计学意义(H=45.947,P<0.001)。CHD- PAH组患儿血清Gal- 3水平显著高于单纯CHD组(Z=-6.092,P<0.001)和对照组(Z=-5.883,P<0.001)。根据血清Gal- 3水平中位值30.08 ng·ml-1将CHD患儿分为高表达组和低表达组,高表达组CHD- PAH患儿占49.4%(42/85),低表达组CHD- PAH患儿占7.1%(6/84),差异有统计学意义(χ2=37.12,P<0.001)。

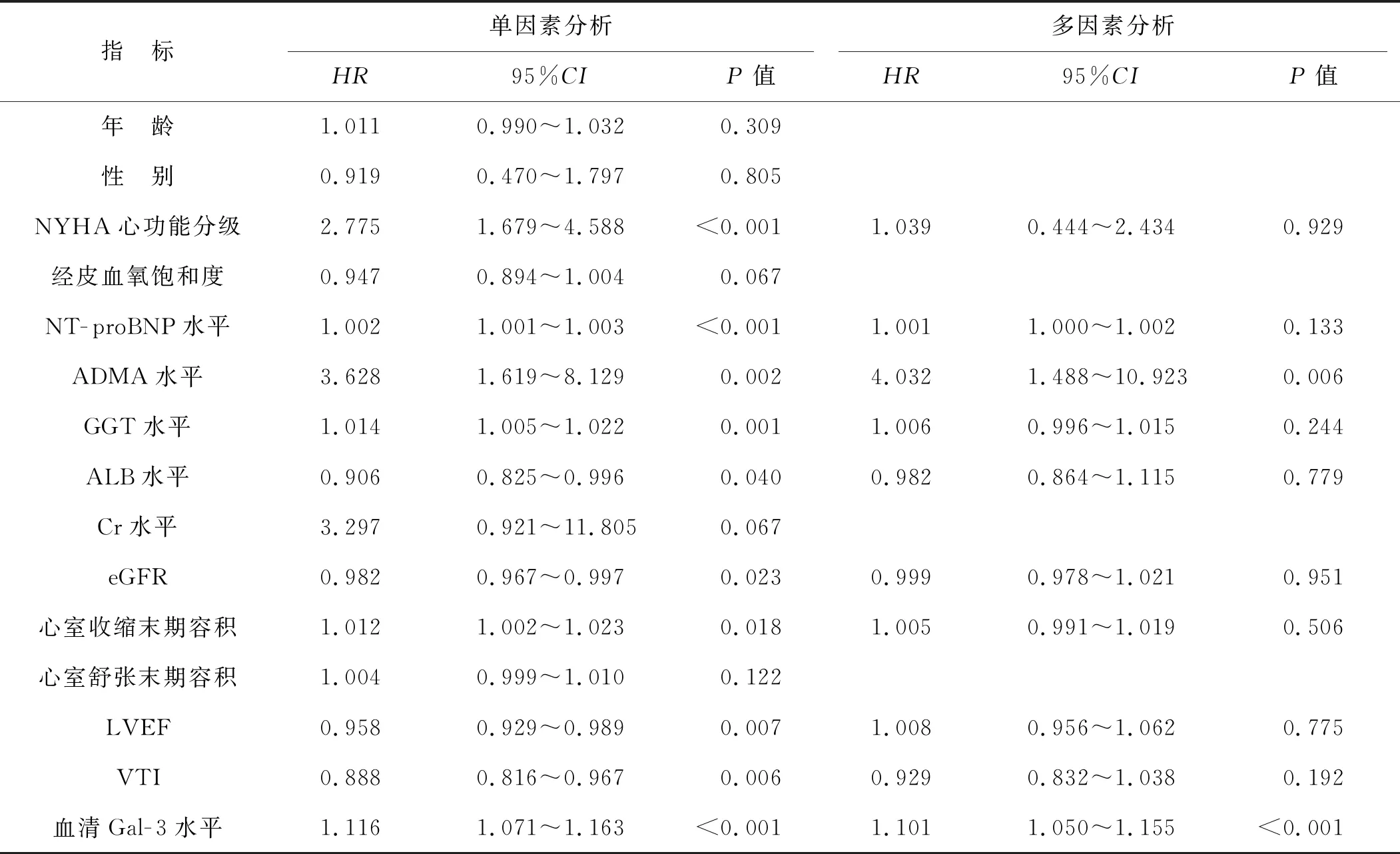

2.3 单因素和多因素Logistic回归分析血清Gal- 3表达与CHD- PAH的关系

经单因素和多因素Logistic回归分析,血清Gal- 3和ADMA水平是CHD- PAH的独立预测因子(P<0.05,表2)。

表2 单因素和多因素Logistic回归分析血清Gal- 3表达与CHD- PAH的关系

2.4 ROC曲线分析血清Gal- 3、ADAM水平对CHD- PAH的预测价值

血清Gal- 3水平预测CHD患儿发生PAH的ROC曲线下面积(area under the curve,AUC)为0.801(95%CI为0.733~0.868),特异度为67.8%,敏感度为85.4%。血清ADMA水平预测CHD患儿发生PAH的的AUC为0.666(95%CI为0.578~0.754),低于Gal- 3的预测效能(Z=-2.089,P=0.041)。而血清Gal- 3水平联合ADMA水平预测CHD患儿发生PAH的的AUC为0.825(95%CI为0.759~0.891),显著高于Gal- 3水平单独的预测效能(Z=-2.461,P=0.018)。见图1。

图1 血清Gal- 3、ADMA水平及二者联合对CHD- PAH预测价值的ROC曲线 A.Gal- 3;B.ADMA; C.Gal- 3联合ADMA

2.5 血清Gal- 3水平与其他指标的关系

经Pearson或Spearman法分析,血清Gal- 3水平与年龄、性别、ADMA水平、ALB水平、eGFR、心室收缩末期容积、心室舒张末期容积等均无关(P>0.05);但与mPAP(rs=0.369,P<0.001)、NT- proBNP水平(rs=0.271,P<0.001)、GGT水平(rs=0.254,P=0.001)、Cr水平(rs=0.206,P=0.007)呈正相关,与经皮血氧饱和度(rs=-0.212,P=0.006)、LVEF(rs=-0.153,P=0.047)呈负相关。进一校正年龄、性别、NYHA心功能分级等混杂因素后,进行多元线性回归分析,血清Gal- 3水平与mPAP仍呈正相关(β=0.369,95%CI为0.152~0.571,P=0.006)。

3 讨 论

PAH是CHD的常见并发症,是CHD患儿死亡的主要原因之一[1]。目前筛查PAH的最佳无创手段是超声心动图,但超声测量PAP的准确性仍然相对较低,误差较大。Gal- 3作为一种典型的分泌型糖蛋白,近年来已得到了广泛的研究。本研究发现,血清Gal- 3在CHD- PAH患儿中的差异性表达可能与PAH的发病机制密切相关,检测血清Gal- 3水平对预测CHD患儿PAH发生风险具有一定的临床价值。

Gal- 3作为一种β- 半乳糖苷结合凝集素,通常表达于炎症细胞、成纤维细胞和心肌[3]。Gal- 3已被证明参与了大多数损伤模型[11]。例如,Gal- 3被确定为心脏纤维化和慢性左心室心力衰竭的生物标志物[12]。Gal- 3进一步被证明有助于炎症和纤维化,是参与PAH肺动脉重塑进展的已知因素。PAH的特征之一是肺动脉重塑,导致血管腔阻塞,形成复杂的血管病变。人肺动脉血管平滑肌细胞(HPASMC)中的Gal- 3通过降低细胞周期蛋白D1表达和增加p27表达促进收缩表型来减少增殖[7]。Gal- 3也具有介导转化生长因子β增加肺成纤维细胞增殖的能力[6]。其次,Gal- 3已被证明可促进一系列细胞中活性氧的产生,从而促进PAH的发展[13- 14]。Fulton等[14]发现,野百合碱诱导的PAH与促炎细胞因子、辅助T细胞的表达增加有关,并且抑制Gal- 3可显著减轻野百合碱诱导的血管炎症。更重要的是,免疫反应和炎症被认为是PAH的关键驱动因素,一些细胞因子和趋化因子与PAH患者的不良预后相关,突出了抗炎干预的保护作用。Shen等[15]研究发现,Gal- 3通过激活CHD- PAH中的免疫应答,使CHD患者PAH加重。上述这些机制均证实,Gal- 3作为炎症和纤维化的重要调节介质,可参与CHA- PAH进展,本研究结果与之基本一致。本研究中我们发现,CHD- PAH组患儿血清Gal- 3水平普遍升高,而且校正一些混杂因素后,血清Gal- 3水平仍是CHD- PAH发生风险的独立预测因子。

ADMA是一种新发现的抑制性细胞因子,通过与一氧化氮合酶的活性位点结合来抑制一氧化氮的释放,目前临床上普遍承认ADAM是PAH最具潜力的预测因子之一[16]。然而在本研究中,ROC曲线分析显示,血清Gal- 3水平与ADMA水平二者联合预测CHD患儿发生PAH的敏感度和特异度相对较优,提示检测血清Gal- 3水平对预测CHD患儿PAH发生风险具有良好的临床效能,可作为重要的生物标志物。此外,BNP是临床上预测心力衰竭最敏感的指标之一。心肌细胞的损伤使BNP的合成迅速而大幅度增加,更能反映心脏功能。mPAP是反映PAP和PAH严重程度最直接的指标[17]。本研究中我们发现,血清Gal- 3水平与mPAP、NT- proBNP水平呈正相关,这说明Gal- 3水平升高亦可反映PAH的严重程度。

综上,目前的研究首次发现,血清Gal- 3水平在CHD- PAH患儿中呈高表达,且与疾病的严重程度、mPAP、NT- proBNP水平显著相关。Gal- 3对预测CHD患儿继发PAH风险具有较高的价值,可作为诊断和评估CHD- PAH的生物学标志物,并且Gal- 3也有望成为CHD- PAH潜在的治疗靶点。为进一步了解Gal- 3的分子机制,该项实验研究还需要进一步探索和完善。