从人口红利到人口质量红利

——基于第七次全国人口普查数据的分析

黄凡,段成荣

(中国人民大学 人口与发展研究中心,北京 100872)

1 引言

改革开放40年来,中国经济增长创造了人类经济史上世所罕见的奇迹。学界普遍认为,因人口转变产生的人口红利,尤其是劳动力人口规模的增长对此贡献巨大。然而,随着老龄化进程的加剧,我国劳动年龄人口的数量和比重的双降态势近年来备受各界关注。最新的第七次全国人口普查数据显示,中国的劳动年龄人口继续减少、人口老龄化进一步深化,再次引发社会各界对我国人口红利的关注。此前,“十四五”规划明确指出,要优化人口结构,拓展人口质量红利,提升人力资本水平和人的全面发展能力。那么,人口红利最新情况如何?人口质量红利与人口红利是什么关系?人口质量红利情况如何?为此,本文将利用最新的人口普查数据,结合以往历次人口普查数据以及相关统计年鉴数据,探寻我国人口红利和人口质量红利的最新情况,以期为我国人口红利的发展与挖掘提供学术参考和政策意涵。

2 文献回顾

2.1 人口红利

“人口红利”(Demographic Dividend)最初是由“人口礼物”(Demographic Gift)这一概念演变而来。“人口礼物”是指,在人口转变初期阶段,出生率和死亡率的共同下降使得劳动年龄人口比重不断上升、人口抚养比持续下降,从而为东亚经济腾飞做出的重大贡献(Bloom et al.,1998)。而“人口红利”则更进一步,是指由于人口转变导致的人口年龄结构变化,产生的一个劳动供给扩大、国民储蓄率上升、资本投资增加的有利于经济增长的红利(Bloom et al.,2003)。与此同时,国内也开展了一系列相关研究。于学军(2003)将“人口机会窗口”与战略机遇期概念相结合,提出要抓住人口转变带来的机遇期。王德文和蔡昉等人(2004)则分析了我国的人口结构变化情况,认为我国自20世纪60年代开始享受人口红利,并将持续至2015年前后。也有学者以人口抚养比为代理指标,估算出人口红利对我国1982-2000年期间人均GDP增长率的贡献为26.8%(Cai et al.,2005)。

随着一些国家人口老龄化加剧、劳动年龄人口比重下降、人口红利趋于消失,一些学者又提出了“第二次人口红利”(Second Demographic Dividend)的概念,强调通过加强养老预期储蓄、提高劳动者人均产出、完善转移支付体系等手段开发“第二次人口红利”(Mason et al.,1998;王丰,2007;蔡昉,2009)。可见,无论是传统的“人口红利”概念,还是所谓的“第二次人口红利”,对经济发展的影响均源自人口年龄结构的变化,特别是劳动年龄人口的规模和比重变动。换而言之,是劳动年龄人口数量和比重的变化主导了“人口红利”的产生与消失。

2.2 人口质量红利

人口质量,一般指的是人口总体的身体素质、科学文化素质及思想素质,反映人口总体认识和改造世界的条件和能力(刘铮,1986)。从概念上来看,“人口质量红利”的提出时间与“人口红利”相比则相对较晚。刘琦和郭剑雄(2013)将“人口质量红利”定义为人口由于人力资本水平提高、健康状况改善以及综合素质的提高而带来的劳动生产率的提高和技术进步,并认为人口质量主要体现在人力资本方面,以受教育程度衡量。陈对(2015)则将“人口质量红利”界定为与劳动力质量有关的经济增长,通过第三产业增加值来测量。杨成钢和闫东东(2017)认为,基于孩子数量质量替代选择模型的生育选择产生的劳动力价值和人力资本储值上升所带来的经济增长有利性即为“人口质量红利”。也有学者在总结以往研究和考虑与人力资本红利差别的基础上,将“人口质量红利”定义为:在人口转变过程中,由于人口偏好结构转变带来的人口内在质量提升(具体表现为健康、教育、技能结构、思想状态等状况的改善以及人力资本配置效率的提高)所产生的经济增长效应(詹韵秋、王军,2020)。原新和金牛等人(2021)在尝试建构具有中国特色的人口红利理论时,则将人口红利划分为数量型、质量型和配置型,其中“质量型人口红利”带来的人口机会表现为健康和教育的提升。总之,与“人口红利”研究所强调的年龄结构和劳动力规模不同,现有研究对“人口质量红利”的界定大多从教育、健康和其它等角度强调其对经济的贡献。

虽然对“人口质量红利”的研究大多停留在理论探讨或概念探析的阶段,但仍有一些研究间接或侧面地研究了人口质量对经济发展的影响。定性研究方面,早期研究都认为人口质量对经济建设有积极意义(温应乾等,1980;杨德清等,1980;刘长茂,1989)。定量研究方面,朱国宏(1991)测算出教育贡献了我国1952-1986年间经济增长的5%左右。赖明勇和张新等(2005)估算,人均受教育年限每增加1年,经济增长率便提高0.183。杨建芳和龚六堂等(2006)则分别测算了教育和健康对经济增长的影响,其中教育的贡献率为12.1%,而健康为4.6%,两者均起正面影响。根据李刚等人(2016)的估计,劳动力素质的提高将使经济增长率在2016年至2020年间每年提高约2个百分点。因此可知,代表“人口质量红利”的教育和健康,对经济发展的作用是积极而不可忽视的。

2.3 人口质量红利与人口红利的关系

在研究人口质量红利或人口质量与人口红利的关系时,不少学者指出,人口质量的提升,对人口红利的经济影响具有替代效应。模型结果显示,人力资本和技术进步正逐渐成为我国经济增长的主要影响因素,劳动力数量对经济增长的影响在逐渐减弱(李德煌、夏恩君,2013)。李刚等人(2016)指出,伴随着传统人口数量红利的减弱与人口质量红利的增强,我国产业竞争力也将实现由数量型到质量型战略的转变。根据钟水映等人(2016)计算,当人均受教育年限达到10.03年时,教育对经济增长的促进将可以完全抵消人口年龄结构老化带来的负面影响。张同斌(2016)估算后指出,在2002~2013年,教育发展的外部性不断体现,“人力资本红利”已取代“人口红利”逐步成为经济增长的新动力来源。杨成钢和闫东东(2017)通过对1989~2014年省级面板数据测算显示,人口质量红利对我国经济增长的贡献率在2010年前后开始明显上升并超越人口数量红利的贡献率。

综上可知,学界关于“人口红利”和“人口质量红利”的研究具有以下特点:第一,关于“人口红利”的研究已经较为丰硕,随着实际情况的变化,学界已经将研究重点转向“第二次人口红利”及“人口质量红利”;第二,关于“人口质量红利”的研究方兴未艾,大多研究处于理论构建和概念辨析的阶段,少数研究尝试性地、创新性地或者从侧面测算了“人口质量红利”对经济发展的贡献,也已取得了一些共识;第三,无论是“人口红利”研究,还是关于“人口质量红利”研究,研究内容大多可以分为概念、人口基础以及经济影响三个方面。

3 概念界定、数据来源与方法

通过梳理以往文献,可以发现,人口红利或者人口数量红利强调的是劳动力年龄人口占比扩大带来的积极经济影响,而人口质量红利则更多强调由于人口教育和健康水平等方面提升而带来的对经济的正向作用。为作区分,在本文中,我们不妨把传统的“人口红利”称之为“人口数量红利”,与之相对的则是“人口质量红利”。这两个“红利”概念都包含人口基础和经济贡献两个方面。

对于人口基础方面,本文通过使用最新的第七次全国人口普查数据,结合以往历次全国人口普查资料、1%人口抽样调查资料、中国统计年鉴以及中国卫生健康统计年鉴等数据,对我国的历史趋势和最新情况进行分析。结合以往研究经验,本文通过劳动年龄人口规模和比重、人口老龄化程度和人口抚养比等指标来反映人口红利的人口基础变动,并通过人口受教育年限、人口受教育结构、劳动年龄人口受教育状况以及人口预期寿命等指标来反映人口质量红利的人口基础变化。

对于经济贡献方面,本文参考杨建芳和龚六堂等人(2006)对教育和健康的经济影响的测度以及杨成钢和闫东东(2017)对人口数量红利和人口质量红利的经济贡献的计算方法进行估计。考虑到已有研究对省级面板数据进行了考察,本文使用来自《中国城市统计年鉴》的地级市面板数据进行探索性分析。具体的模型设定、变量选择、分析结果以及经济贡献率计算方法详见第六部分。鉴于数据资料的可获取性,本文未将港澳台地区纳入考察范围。

4 人口数量红利的人口基础变化

4.1 劳动年龄人口规模和比重延续双降趋势

第七次全国人口普查数据显示,我国16至59岁劳动年龄人口仍具有8.8亿人的较大规模,国家统计局判断“人口红利依然存在”,但劳动年龄人口规模及比重下降的趋势已然十分明显。我国劳动年龄人口规模在持续了60多年增长后,于2013年开始负增长。结合历次全国人口普查、1%抽样调查以及历年中国统计年鉴数据,从绝对量来看,以15~64岁国际通用口径计算,我国劳动年龄人口规模从1953年的约3.37亿人(见图1),波动上升至2013年的约10.06亿人,达到顶峰,此后逐渐回落至2020年的9.68亿人左右。从增长速度来看,以历次全国人口普查时点为区间起止点,1964年至1982年的增速最快,达到了2.67%的年均速度,1982年至1990年区间速度次之(年均增长2.54%);而2010年至2020年则是首次出现负增长的区间,年均增长速度为-0.25%。

我国劳动年龄人口比重的下降先于规模的减少,于2010年开始负增长。我国劳动年龄人口比重自1953年的59.31%下降至1964年的55.74%后,开始了长达40多年的波动增长;这一比重在2010年达至峰值(74.47%),此后持续下降,跌至2020年的9.68%。

4.2 新世纪以来,老龄化和高龄化呈加速态势

我国人口老龄化和高龄化均呈现加速态势。从老年人口规模的增长速度来看,以历次全国人口普查时点为区间起止点,1964年至1982年之间的速度较快,60岁及以上老年人口、65岁及以上老年人口以及80岁及以上高龄老年人口年均增长率分别达到3.36%、3.94%和5.86%(见表1);而后,速度趋于放缓,60岁及以上老年人口和80岁及以上高龄老年人口规模增速在1990年至2000年降至1982以来的谷值(2.97%和4.56%),65岁及以上老年人口规模增速则在2000年至2010年跌至1982以来的谷值(3.03%);进入21世纪后,老年人口的规模增长不断加速,60岁及以上老年人口和65岁及以上老年人口规模增速在2010年至2020年期间达到峰值,分别高达4.04%和4.83%。从老年人口比重的变化趋势来看,自1964年以来,三个口径的老年人口比重增幅均呈现不断上升的趋势,且在2010年至2020年期间达到了年均增幅的峰值(分别为0.54个百分点、0.46个百分点和0.10个百分点)。

4.3 总抚养比由减转增,老年人口抚养比影响扩大

从变化趋势来看,总抚养比和少儿人口抚养比呈现下降反弹趋势,而老年人口抚养比则呈现持续上升趋势。具体而言,就已有数据情况来看,总抚养比和少儿人口抚养比从1964年的峰值(分别为79.40和73.01),分别持续下降至各自的最低值(分别是2010年的34.28和2011年22.10),而后均略有回升,在2020年分别达到48.88和26.18(见图2);老年人口抚养比则从1964年的谷值(6.39)持续上升至2020年的峰值(19.7)。从这个角度来看,少儿抚养比和总抚养比在2010年左右转跌为升,加之老年人口抚养比持续上升,已反映出人口数量红利的人口基础已经在2010年左右开始弱化。

从主导因素来看,老年人口抚养比正逐步替代少儿人口抚养比成为总抚养比变化的主导因素。在1964年,少儿人口抚养比占总抚养比高达91.95%,而老年人口抚养比的占比不到一成。可以说,在此后的几十年里,少儿人口抚养比的变化基本主导了总抚养比的变化。然而,随着生育率不断走低,老龄化不断深入,老年人口抚养比仅占总抚养比的比重持续上升,从1964年的8.05%缓慢提高至2020年的42.93%,几乎达到一半。

5 人口质量红利的人口基础变化

5.1 人口受教育状况大幅提升,为人口质量红利提供了教育基础

人口质量红利的人口基础首先体现为人口受教育状况。我国教育事业的迅猛发展,使我国人口受教育状况得到大幅提升,具体表现在以下几个方面。

第一,平均受教育年限持续增加。在15岁及以上人口中,平均受教育年限在1990年仅为6.43年,意味着15岁及以上的人口中每个人平均仅受过不到7年的教育。此后,随着我国义务教育的全面普及,该数字持续增长,从2000年的7.85年增加至2010年的9.08年。第七次全国人口普查公报显示,2020年我国15岁及以上人口的平均受教育年限已达到9.91年,接近十年。这一过程反映了我国义务教育事业的不断发展。

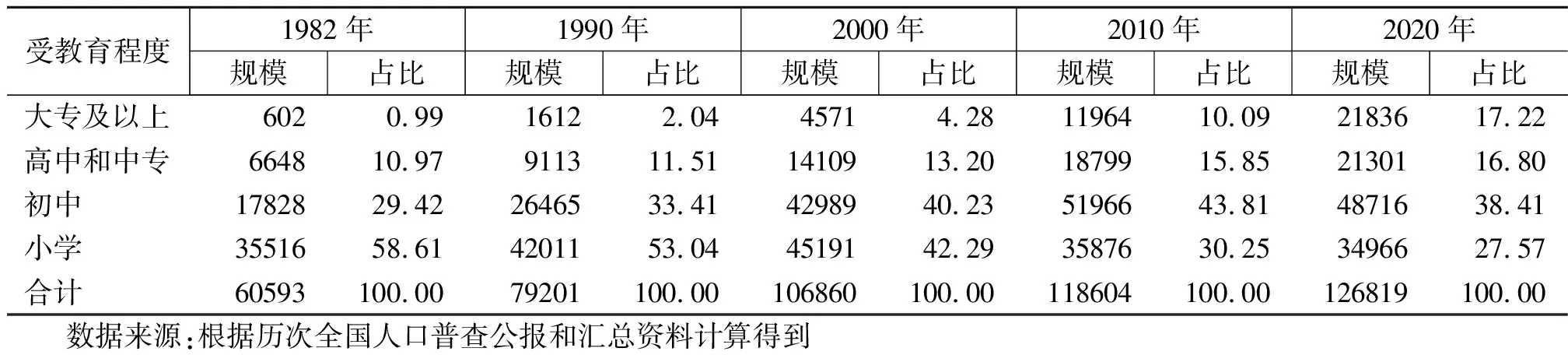

表2 1982~2020年中国受教育程度人口规模和占比(万人,%)

第二,人口受教育结构持续改善。一是高等教育发展迅速。从绝对规模来看,1982年我国拥有大学(大专及以上)受教育程度的人口仅602万人,该数字持续增加,在2020年达到了近2.2亿人,规模扩大了35倍。从相对规模来看,每10万人中拥有大学(指大专及以上)受教育程度的人口在1982年仅615人,到2020年达到15467人,扩大了24倍。二是高中及以上受教育程度人口趋于成为主体。1982年高中及以上受教育程度人口仅占各类受教育程度人口的11.96%,小学占比最高(58.61%),初中次之(29.42%);此后,除小学外,其它受教育程度的人口占比均不断提升;到2010年时,初中占比达到峰值(43.81%),成为各类受教育程度人口的主体;2020年,高中及以上受教育程度占比达到34.01%,超越小学占比(27.57%),接近于初中占比(38.41%),高中及以上受教育程度成为主体的趋势已然十分明显。

第三,扫盲工作取得了巨大成就。根据历次人口普查情况,我国文盲人口(15 岁及以上不识字的人)在1982年多达2.36亿人,文盲率高达22.81%。此后,两个数字均不断降低。文盲人口从1990年的1.80亿人,减少至2000年的8.51千万人,在2010年缩小至5.47千万人;文盲率从1990年的15.88%,降至2000年的6.72%,在2010年跌至4.08%。根据第七次人口普查数据,我国文盲人口仅3.78千万人,文盲率仅2.67%,相比1982年,文盲人口减少了84%,文盲率下降了20个百分点。

5.2 人口的健康水平明显改善,为人口质量红利提供了健康基础

随着我国社会经济的快速发展,医疗服务体系覆盖面不断扩大,我国人口的身体素质日益改善,人口的预期寿命也持续延长。人口健康水平的提高为人口质量红利的释放提供了重要的健康基础。

第一,人口平均预期寿命持续提升。根据《中国卫生健康统计年鉴2020》,我国人口平均预期寿命从解放前的35.0岁左右,猛增至1981年的67.9岁,此后不断提升,在2000年超过70岁达到71.4岁,在2015年超过75岁达到76.3岁,最新的数据为2019年的77.3岁。尽管第七次人口普查尚未公布相关数据,但我国人口平均预期寿命稳步提升的趋势已然十分明显。根据联合国《世界人口展望2019》的估计,我国人口平均预期寿命将在2020年至2025年期间达到77.5岁,将在2035年至2040年期间突破80岁。人口预期寿命的提高为劳动者延长参与劳动的时间提供了必要前提,变相弥补了由于劳动力人数减少带来的劳动时间损失。

第二,婴儿死亡率不断降低。婴儿死亡率是社会经济发展、人口死亡水平以及医疗卫生条件,特别是妇幼卫生服务水平的敏感性指标。回顾以往,我国人口婴儿死亡率经历了大幅下降的过程。根据《中国卫生健康统计年鉴2020》,我国人口婴儿死亡率在解放前高达200‰左右,此后迅速降低至1981年的34.7‰,在2000年跌至32.2‰,在2010年进一步减少至13.1‰,在2019年达到历史上的最低值5.6‰。同样,尽管第七次人口普查尚未公布2020年的数据,但这一趋势充分反映了我国卫生健康事业的迅速而长足的发展。

6 人口数量红利和人口质量红利的经济贡献变化

6.1 模型设定、数据来源和变量选择

参考以往研究(杨建芳等,2006;杨成钢等,2017),本研究以劳动力占比等相关指标来代表人口数量红利、以教育和健康相关指标来代表人口质量红利。为突出重点,减少方程待估参数,将用以分析的简化模型构建如下:

lnyit=a0+a1lnKit+a2lnLit+a3lnIEit+a4lnIHit+εit

其中,y表示产出,K表示物质资本,L表示劳动力,IE表示教育投资,IH表示健康投资,下标i和t分别表示地级市和年份。

本研究数据来源于2006年至2020年《中国城市统计年鉴》,数据时间跨度为15年(2005年至2019年),包括293个地级市。由于部分地级市的个别变量在部分年份缺失,行政区划在此期间有所调整,加之本研究将明显异常值处理为缺失值,该数据为非平衡面板数据。

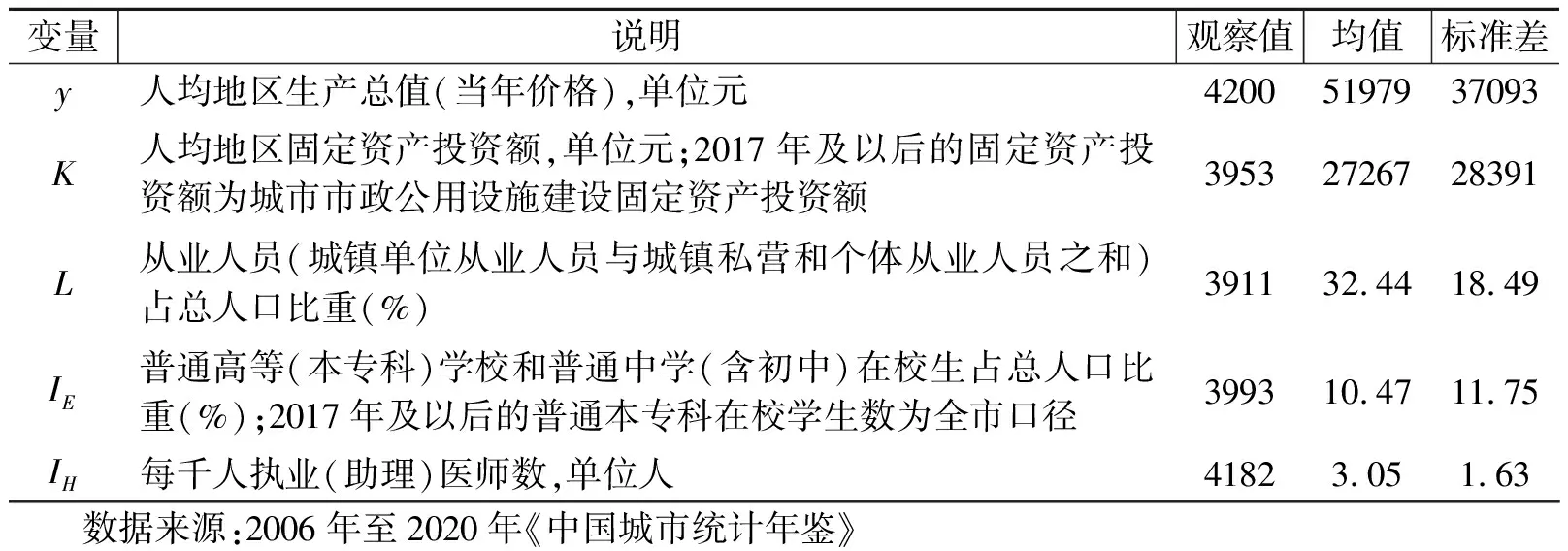

在选择变量之前,需要做出两点说明:第一,由于年鉴提供的户籍人口数在计算人均指标时不足以反映实际,本研究利用地区生产总值和人均地区生产总值相除得到的常住人口数作为总人口数。该做法的依据是,国家统计局于2004年发布的《关于改进和规范地区GDP核算的通知》要求各地在两年后依据常住人口数计算人均GDP(许宪春,2006)。第二,由于年鉴大部分年份中未提供劳动力占比,只能将就业人口占比作为替代,而年鉴中相关统计项目为城镇单位从业人员与城镇私营和个体从业人员,为了更贴近就业实际情况,本研究将各变量的口径统一为市辖区(而非全市)。在这两个基础上,本研究将各地级市的当年价格人均地区生产总值(因为年鉴未提供平减指数)作为因变量;用人均固定资产投资额表示物质资本;用从业人员(城镇单位从业人员与城镇私营和个体从业人员之和)占总人口的比重来反映人口数量红利;对于人口质量红利的测度,则用普通高等(本专科)学校和普通中学(含初中)的在校学生之和占总人口的比重来表示教育投资,并使用每千人执业(助理)医师数来代表健康投资。表3展示了上述变量的基本情况。

表3 变量基本情况

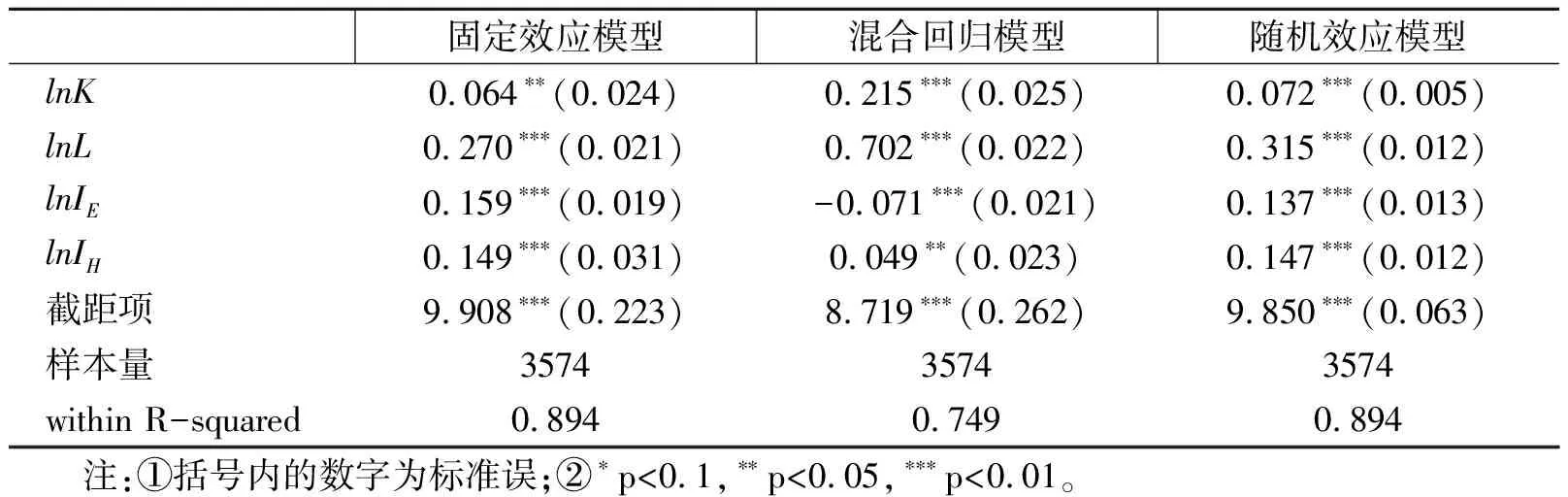

表4 各模型估计结果

6.2 模型选择和结果

在模型选择上,F检验结果显示,固定效应模型要优于混合回归模型;比较混合回归模型和随机效应模型的LM检验结果显示,应选择随机效应模型;比较固定效应模型和随机效应模型的Hausman检验显示,应选择固定效应模型。因而,本研究固定效应模型。而Modified Wald异方差检验结果显示:P值为0,所以拒绝原假设,认为存在异方差问题。同样,Wooldridge误差项自相关检验结果显示:P值为0,拒绝原假设,即认为模型存在自相关问题。由于存在异方差和误差项自相关问题,本文采用Driscoll and Kraay(1998)提出的方法获得稳健性标准误,并使用双向固定效应模型进行估计,因此不再进行单位根检验、协整检验。估计结果详见表4。

表5 2005年至2019年各要素投入对我国经济增长的贡献率(%)

6.3 人口数量红利和人口质量红利的贡献率

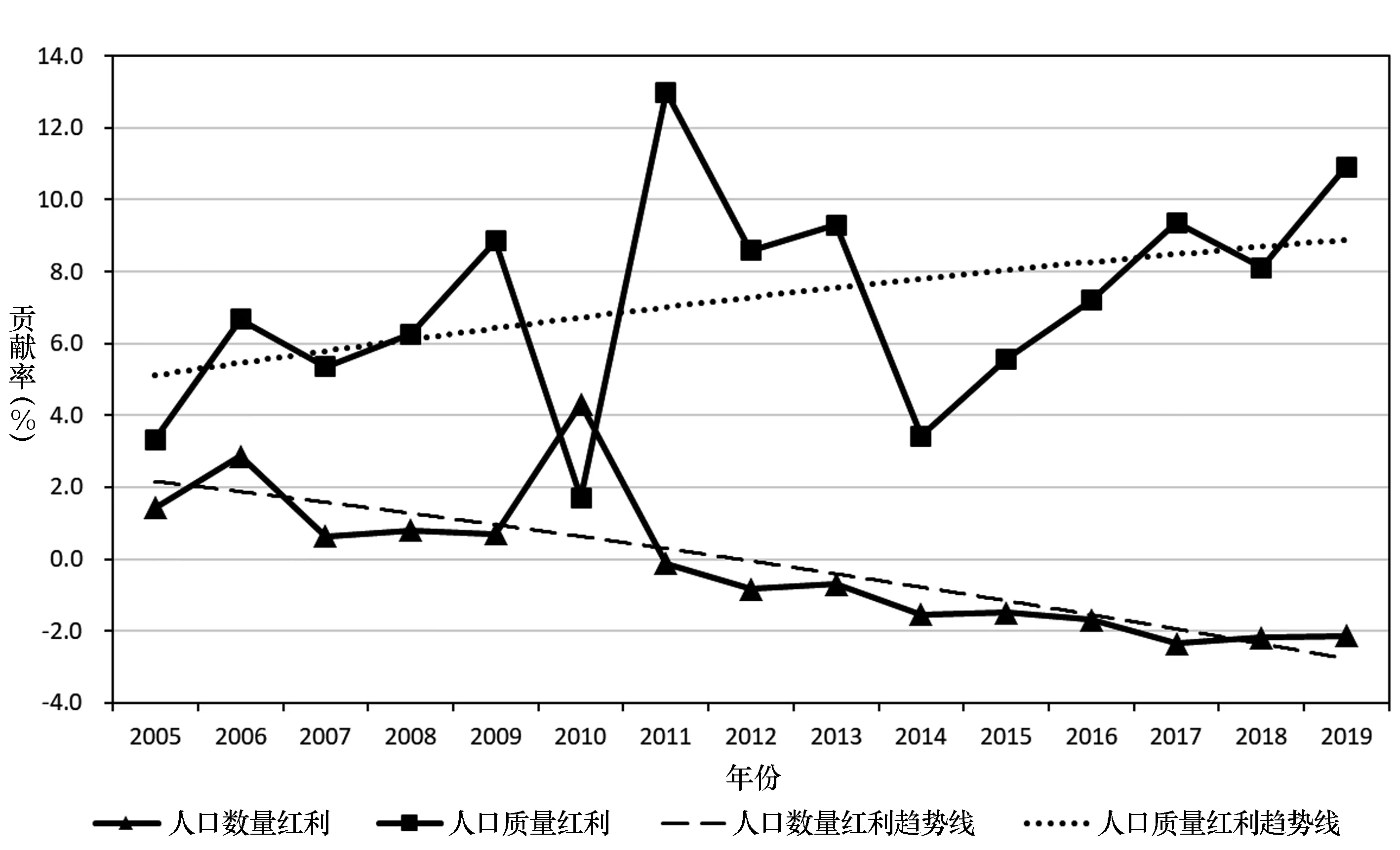

图3 2005~2019年人口数量红利和人口质量红利的贡献

如果将劳动年龄人口占比变化带来的贡献率等同于人口数量红利贡献率,将教育和健康人力资本变化的加总贡献率等同于人口质量红利贡献率,那么我们可以绘制出两个红利在2005年至2019年期间的贡献率变化(见图3)。由图可见,在2005年至2010年期间,人口质量红利已经逐步替代人口数量红利,对经济发展起到了更大的积极作用。由2020年第七次人口普查数据所揭示的人口变化趋势可知,未来,劳动年龄人口占比和从业人员占比还将继续降低,抚养比还将进一步提高,人口受教育程度和健康状况则持续改善。随着人口结构发生变化,人口数量红利将逐渐式微,而人口质量红利对经济发展的影响还将进一步扩大。

7 结论与讨论

本文基于第七次全国人口普查数据,结合以往历次全国人口普查、《中国统计年鉴》以及《中国城市统计年鉴》数据,对人口红利和人口质量红利的人口基础以及经济贡献变化进行了分析。研究发现:由于我国劳动年龄人口规模和比重持续下降、老龄化和高龄化加速以及总抚养比由减转增,我国人口红利的人口基础正在缓慢消失,经济贡献不断减弱;同时,随着我国人口受教育状况大幅提升、人口的健康水平明显改善,人口质量红利对经济发展的贡献已逐步超越甚至替代传统人口红利。可见,我国人口红利已开始从“数量红利”向“质量红利”转变。基于此,面对老龄化加速、劳动力数量减少的未来,我们认为,应从以下几方面入手,进一步挖掘人口质量红利。

一是丰富发展各级各类教育,构建人才培养多层次体系。教育发展首先表现为数量扩张,即人均受教育年限的延长。根据蔡昉等人(2012)的估计,如果劳动者由第二产业的劳动密集型就业转向第二产业的资本密集型就业,要求提升受教育年限1.3年;若转向第三产业技术密集型就业,则需要提高受教育年限4.2年。回顾过去,我国劳动年龄人口受教育年限的提升主要得益于义务教育的不断普及。在未来,随着我国人口义务教育入学率趋于100%,如果要进一步提升受教育年限,则需加大对义务教育前阶段(即学前教育)和义务教育后阶段(即高中以及高等教育)的投入。此外,为适应经济发展的高质量要求,不少就业岗位对劳动者技能水平的要求将进一步提高,意味着人岗不匹配的结构性矛盾将成为就业的主要问题。因此,还需要继续发展职业教育和技能培训,在促进充分就业的同时,为我国产业发展迈向全球价值链的中高端地位提供生力军。

二是加大培养及引进高层次领军型、创新型人才的力度。创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。尽管我国人力资本素质的发展已有了长足的进步,但创新型人才,特别是拔尖创新人才的规模和比重相较于发达国家仍有差距。同时,我们也应看到,各级党和政府近年来制定并实施了一系列培养、吸引人才的战略和政策,包括新时代人才强国战略、国家中长期人才发展规划、创新型国家建设、人才引进以及各类人才工程计划等,为我国人才队伍补充了新鲜血液。因此,我们在未来应继续创造和完善有利于优秀人才脱颖而出的环境,全方位培养、引进、用好人才,加快建设世界重要人才中心和创新高地。

三是从健康、参与和保障三方面推进积极老龄化。健康、参与以及保障是“积极老龄化”的三大支柱。就健康而言,我国人口预期寿命持续提高,意味着老年人社会参与、劳动参与的时间有进一步延长的可能性。在未来,随着社会经济发展、医疗卫生条件提高,我国人口健康水平还将进一步提高。然而,目前来看,我国老年人的劳动参与率仍然较低,这与我国长期实行相对较低的退休年龄规定有关。根据国际经验和我国人口的健康发展,我国在退休年龄方面仍有相当大可以拓展的空间,这也是我国制定了渐进式延迟退休方案的重要原因。但可以看到的是,许多预期受该政策影响的职工并不乐意接受延迟退休。因此,提高老年人劳动参与率,不仅需要老年人根据自己的能力和需要来做决定,还需加强对“老有所为”观念的社会舆论宣传,提升老年人参与劳动的主观意愿。需要注意的是,鼓励老年人参与劳动的前提是进一步完善基本社会养老、医疗和劳动保障制度,如此方可减少老年人开展劳动的后顾之忧。