基于聚类分析法对高颖教授辨治失眠药症规律的探析

迟 辉,高 颖

(北京中医药大学东直门医院,北京,100700)

失眠在中医学称之为“不寐”,是当今社会的常见病症,严重影响人们的学习工作和生活质量。目前,对失眠辨治经验的研究多集中在药物规律探索[1,2]或方药疗效观察[3-7]等方面,对药症关系研究较少。中医的辨证论治是包含“症-机-治-方-药”等元素在内的思维路径,药症之间隐含了“病机-治法-组方”等重要的辨治信息,是中医师思辨过程和诊疗经验的体现,药症之间具有内在的对应关系,但这种关系多以一种隐性知识[8]的形式存在,需要借助适宜的分析方法进行挖掘。因此,本研究运用系统聚类方法,对药症数据进行聚类分析,以归纳医师辨治失眠的主要规律,为临床诊疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 病例资料

全部病例资料来自北京中医大学东直门医院高颖教授门诊病例数据库,采用观察性病例系列研究设计,选取2015 年5 月~2019 年4 月期间的所有失眠患者的病例资料,共纳入患者204 例(349 诊次),其中女性135 例(66.2%),236 诊次(67.6%);患者年龄(51.2±14.1)岁;病程最短1 个月,最长48年,中位病程2.5 年。

1.2 纳排标准

纳入标准:(1)以失眠为主诉且第一诊断为失眠的患者;(2)年龄在18 周岁以上;(3)患者病案书写完整,包括人口学特征、主诉与病史、四诊信息、治疗方案。排除标准:(1)诊断或病史记录中,合并尚未得到有效控制的、妨碍睡眠的其他器质性病变,如神经系统器质性疾病、严重呼吸循环系统疾病、严重疼痛、严重精神障碍等疾病;(2)孕期或哺乳期的患者。

1.3 方法

1.3.1 数据采集 从门诊病例数据库中筛选符合研究标准的病例,将患者一般资料和诊疗信息导出为Excel 文件。该结构化数据库由随诊医师同步录入,包含了患者完整的诊疗信息,库内有原始病历及处方的影像存档,数据存疑时可调阅原始资料查对。

1.3.2 数据预处理 参照业内相关标准和共识[9-11]等制定预处理规则,对症状及药物名称进行统一、规范。如舌红、舌质红、舌偏红统一为舌红;大便溏、大便稀、大便不成形统一为便溏;旱莲草、墨旱莲统一为墨旱莲;生龙牡拆分为生龙骨、生牡蛎。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 频数分析

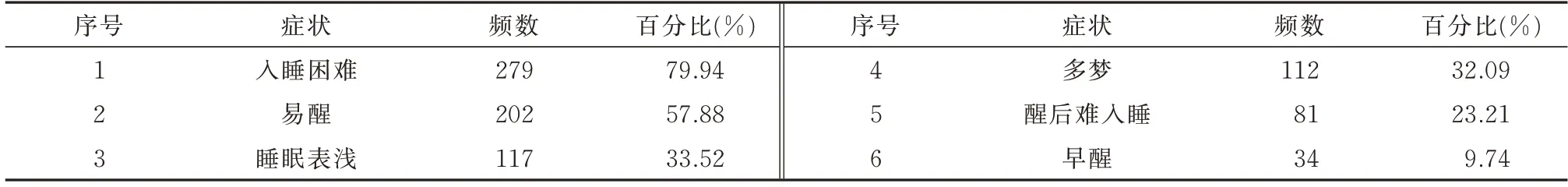

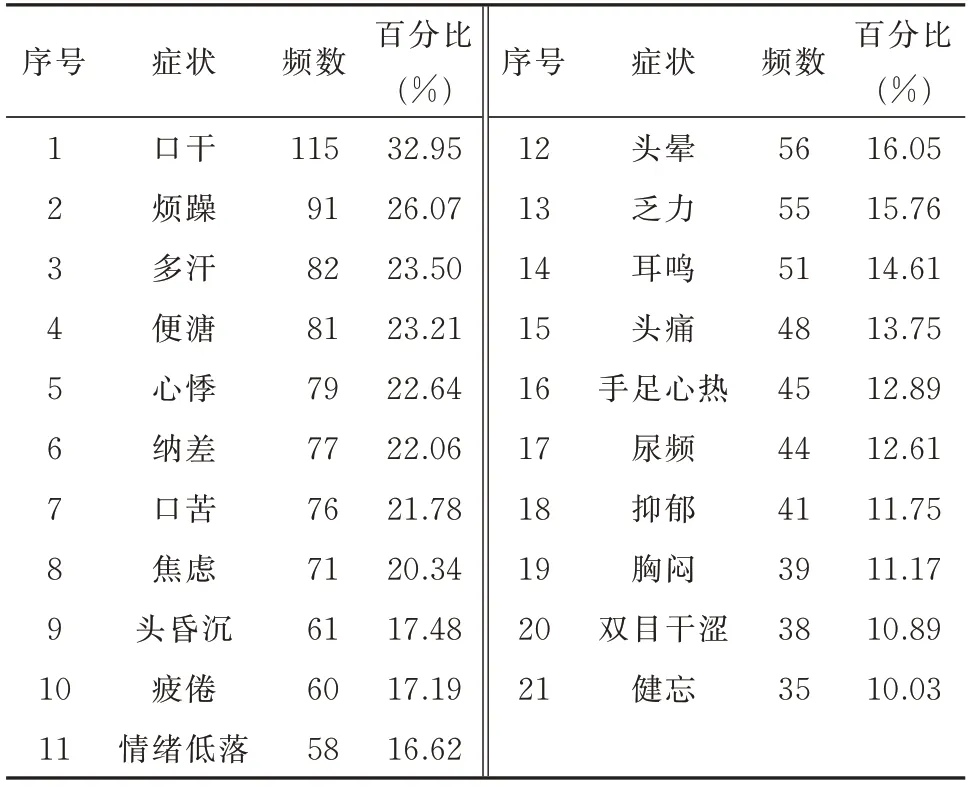

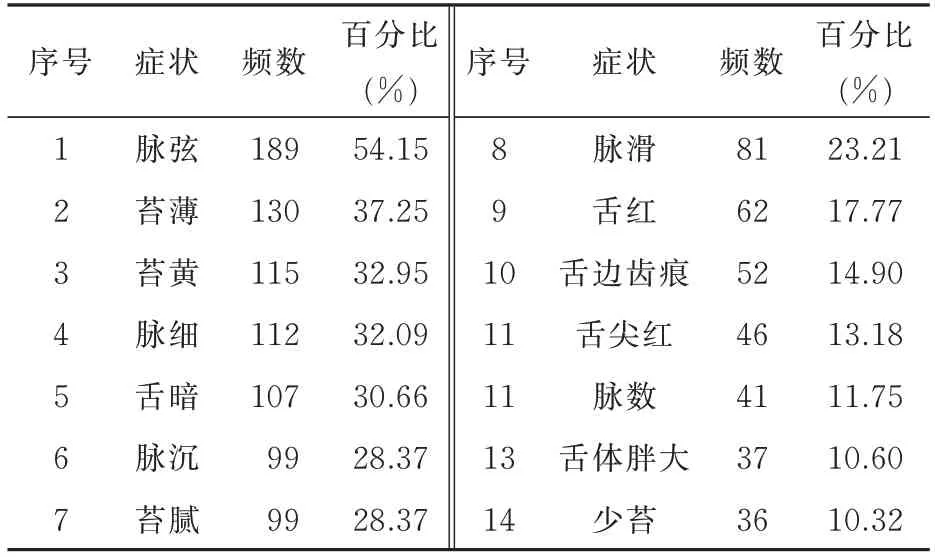

2.1.1 症状频数 本研究将失眠的症状分为主诉症状(以下简称主症)、伴随症状(以下简称次症)和舌脉表现(以下简称舌脉)3 类,共涵盖失眠各类症状表现139 种,其中主症6 种(表1),次症107 种,舌脉26 种。结合临床,次症及舌脉信息对证候特征的提示意义更显著,因此本研究以次症与舌脉信息为主进行合并分析。选取出现频率在10%以上(频数≥35 次)的次症及舌脉共计35 种,其中次症21 种(表2),舌脉14 种(表3)。

表1 失眠主症频次分布Tab 1 The frequency distribution of insomnia primary symptoms

表2 失眠次症频次分布Tab 2 The frequency distribution of insomnia secondary symptoms

表3 失眠舌脉频次分布Tab 3 The frequency distribution of insomnia tongue vein

2.1.2 药物频数 共涵盖中药186 种,其中出现频率>10%(频数>35 次)的中药共40 味(表4),其中前10 位(频数>120 次,频率>34%)的中药依次为:酸枣仁、合欢皮、生龙骨、生牡蛎、丹参、柴胡、五味子、首乌藤、当归、珍珠粉。

表4 前40 味中药频次分布Tab 4 The frequency distribution of the top 40 traditional Chinese medicines

2.2 聚类分析

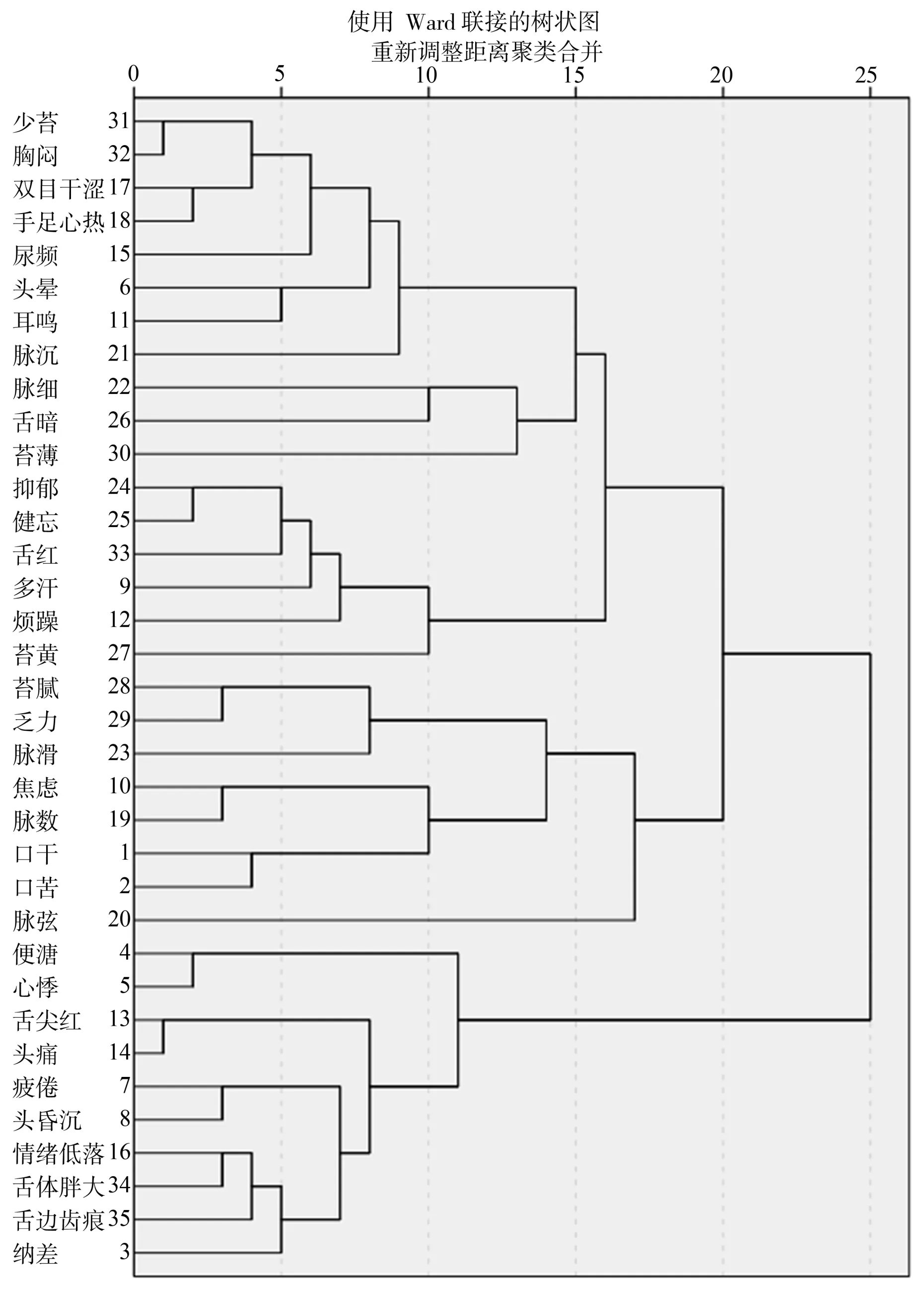

2.2.1 症状聚类 对出现频次>10%的35 种症状(含舌脉)进行聚类分析,采用系统聚类法中的Ward联接法,度量标准选用二分类的平方Euclidean 距离,得到以下7 类症状组群(图1):C1:少苔、胸闷、双目干涩、手足心热、尿频、头晕、耳鸣、脉沉;C2:脉细、舌暗、苔薄;C3:抑郁、健忘、舌红、多汗、烦躁、苔黄;C4:苔腻、乏力、脉滑;C5:焦虑、脉数、口干、口苦;C6:脉弦;C7:便溏、心悸、舌尖红、头痛、疲倦、头昏沉、情绪低落、舌体胖大、舌边齿痕、纳差。

图1 症状聚类树状图Fig 1 Tree diagram of symptom clusters

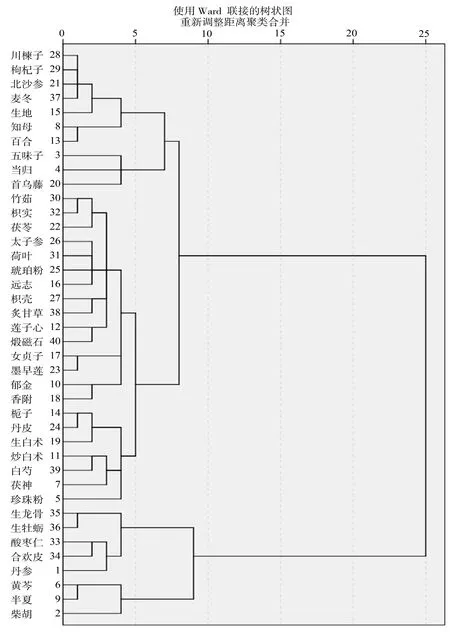

2.2.2 药物聚类 将出现频率在10%以上(频数>35 次)的40 味药物进行系统聚类,得到以下6 类药物组群(图2)。F1:川楝子、枸杞子、北沙参、麦冬、生地、知母、百合;F2:五味子、当归、首乌藤;F3:竹茹、枳实、茯苓、太子参、荷叶、琥珀粉、远志、枳壳、炙甘草、莲子心、煅磁石、女贞子、墨旱莲、郁金、香附;F4:栀子、丹皮、生白术、炒白术、白芍、茯神、珍珠粉;F5:生龙骨、生牡蛎、酸枣仁、合欢皮、丹参;F6:黄芩、半夏、柴胡。

图2 药物聚类树状图Fig 2 Tree diagram of drug clusters

3 讨论

3.1 症状聚类分析

C1 集:少苔、双目干涩、手足心热提示阴虚,多以肝肾阴虚为主;尿频、头晕、耳鸣等症状亦常见于肝肾阴虚之证;脉沉多提示里证。该症集提示的核心病机为阴虚,如《景岳全书·不寐》云:“真阴精血不足,阴阳不交,而神有不安其室耳”;《古今医统大全·不寐候》亦言:“有因肾水不足,真阴不升而心阳独亢,亦不得眠。”

C2 集:细脉主气血两虚,诸损虚劳。单纯的薄苔多为正常苔象,或介于少苔与常苔之间,临证中多见合并其他舌象;舌暗者,主瘀象,常见于血瘀证,研究发现临床中许多顽固性失眠常与血瘀有关[12,13]。脉细、舌暗、苔薄主要提示虚、瘀为主的病机,聚类图显示该项集与C1 集具有一定组间的相关性,两项集综合分析共同反映了阴虚或气阴两虚的病机,并提示应当对血瘀加以重视,临床中因虚致瘀或虚久夹瘀均是常见的。

C3 集:舌红、多汗、烦躁、苔黄是热证的主要表现,如心经有热、肝郁化热、痰热上扰等,以实热多见,部分阴虚内热患者亦可见上述诸症,故聚类图提示该症集与C1、C2 的集合具有一定关联性。

C4 集:苔腻、脉滑主提示痰湿之病机。痰浊壅盛,阻碍气机,营卫之气出入失常故见失眠;湿性黏浊,更易困脾,脾失健运,清气不升,机体失养,故见乏力。

C5 集:焦虑、口干、口苦组合主要反映少阳证候,如《伤寒论》第263 条云:“少阳之为病,口苦,咽干,目眩也”,有学者[14]认为失眠症的病机与少阳枢机不利密切相关,应从少阳论治,治宜和解少阳,调达枢机。少阳经证多与肝胆相关,邪犯少阳,胆火内郁,枢机不利,易见上述症状。弦脉亦主肝胆,聚类图提示该症状集与C6 集之脉弦的组间关联较强。有学者认为小柴胡汤治疗失眠临床选方的关键为脉弦、口苦、口干、便干、烦躁。脉数多提示热证,在肝胆病症中多见于肝郁化热、气郁化火等证[15]。本项集主要反映肝郁及少阳不利的核心病机。

C6 集:弦脉在脉象中出现频次最高。弦脉是肝胆病之主脉,肝主疏泄而调节情志活动,情志失调与失眠密切相关[16],故弦脉在失眠中最常见。其次,弦脉亦主痰饮、痛症,树状图显示该症集与C4、C5 均有组间相关性,常与痰湿证、热证并见,综合脉象多表现为弦滑、弦数或弦滑数等。

C7 集:舌体胖大与舌边齿痕多伴随出现,二者与疲倦、便溏、纳差等症多提示中焦不足,脾胃虚弱。脾气虚弱,清阳不升,或脾虚湿困,湿邪蒙窍,均可出现疲倦、头昏沉。情绪低落常见于肝气不舒、肝郁气滞之证;肝郁甚者易于化热,故可见舌尖红等热象。该项集整体反映了以肝郁、脾虚为主的核心病机。

综上,症状分析提示阴虚、内热、肝郁、气滞、脾虚、痰盛是医师辨证失眠的核心病机。

3.2 药物聚类分析

F1 集:主要由清热养阴药组成,其中生地清热凉血,补肾益阴;北沙参、麦冬、枸杞子、百合滋补肝肾,养阴生津,川楝子清泻肝热,知母清热除烦,诸药共奏养阴清热之功。

相类方:一贯煎、百合地黄汤、百合知母汤。百合地黄汤原为治疗百合病之心肺阴虚内热证的常用方剂,现代亦作为治疗失眠常用方,实验研究[17]表明百合地黄汤发挥治疗失眠的作用与调节大鼠体内抑制性神经递质GABA 和兴奋性神经递质Glu的含量密切相关。一贯煎滋养肝肾,疏肝清热;百合知母汤补虚清热,养阴润燥,以上3 方皆为养阴清热之代表方,多个临床研究[18-21]显示以上方剂对阴虚火旺型失眠具有良好效果。

F2 集:由养心安神、养血活血、补肾宁心药物组成,聚类图提示该集与F1 集有组间关联较明显,可合并分析。其中,当归补肝血而养肝阴,与F1 中川楝子等5 味药物共同组成一贯煎;首乌藤养心安神;五味子收敛固涩,补肾宁心,共同发挥滋阴、补肾、养血、安神之效。

F3 集:药物最多,由镇惊安神、行气化痰、疏肝解郁、滋阴、补气等药物共同构成,其中竹茹、枳实、茯苓理气化痰健脾,为温胆汤主药,主治痰盛之证;枳实、枳壳行气健脾;太子参、炙甘草补气,荷叶升提清气,莲子心清心安神,女贞子与旱莲草为二至丸组成,也是常用的滋阴药对;郁金与香附相须为用,为疏肝理气解郁之常用对药,二药与枳实、枳壳、荷叶等行气之品共同调畅气机,以助神安。该项集中行气、理气药物较集中,既能疏肝解郁,更在调节气机之升降出入,反映出医师对调畅气机的重视。

相类方:温胆汤、四逆散、二至丸。温胆汤理气化痰,清胆和胃,善治胆胃不和及痰扰之证,该证为不寐常见病机,如《张氏医通·不得卧》云:“脉滑数有力不得卧者,中有素滞痰火,此为胃不和则卧不安也”。四逆散疏肝解郁,调和肝脾,适用于肝郁气滞、肝脾不和之失眠。现代药理研究[22]发现,四逆散及其单味药物均具有一定改善睡眠障碍的作用,其药效物质基础主要为柴胡皂苷、橙皮苷、甘草次酸等,可作用于大鼠或小鼠的前额皮层、丘脑、海马区等,主要作用机制为提高脑脊液中5-羟色胺含量以及延长慢波睡眠等。二至丸具有补益肝肾、滋阴养血之功,适用于肝肾阴虚或阴虚火旺之证。

F4 集:由清热、益气、健脾、安神类药物组成。其中栀子、丹皮清热,生白术、炒白术健脾益气止泻,茯神安神且健脾,白芍养血柔肝,共同针对脾虚血弱之病机,如《类证治裁·不寐》曰:“思虑伤脾,脾血亏损,经年不寐”。珍珠粉重在平肝、定惊,以助安神,为高师镇惊安神常用药物。该项集诸药共达益气健脾、清热安神之功,适用于脾虚为主之失眠。

相类方:逍遥散、丹栀逍遥散。现代临床研究发现逍遥散类方对肝郁气滞型、肝郁脾虚型、肝郁化火型失眠均有疗效,能够明显提高睡眠质量,改善临床症状,值得临床应用[23,24]。实验研究提示其作用机制可能是通过激活PI3K/Akt/mTOR 信号通路,从而达到调节神经系统治疗失眠的目的[25]。

F5 集:以安神药物为主,其组成具有重镇、养心、活血、解郁等功效。其中,酸枣仁甘酸质润,宁心安神、养肝、敛汗生津,为安神要药,应用频率居首,达90%以上。《本草汇言》谓之“敛气安神”;《别录》言其“主烦心不得眠”,临床多用于虚烦不眠、惊悸多梦、体虚多汗等症;《金匮要略》中亦以酸枣仁汤主治“虚烦虚劳不得眠”。现代药理研究[26]显示,酸枣仁皂苷类成分在镇静安神和治疗神经系统疾病方面具有显著活性。丹参、合欢皮活血解郁,生龙骨、生牡蛎平肝潜阳、重镇安神,酸枣仁养心安神,诸药共作活血解郁、养心安神之效。

结合频次分析结果,该项集的丹参、酸枣仁、生龙骨、生牡蛎、合欢皮5 味药物使用频次最高,应用频率均达65%以上,频数分析与聚类分析结果合参,可以认为该组方是医师治疗失眠常用的经验方,反馈医师后得到本人确认。该方为高颖教授师承自董建华院士治疗失眠经验方丹参枣仁饮[27],原方尚有首乌藤、柏子仁二药,整方药性平和,兼顾多种病机,药简而专,临床应用多年,疗效颇佳。聚类图显示该组集与其他药物组集的关联性较弱,结合该组方之药性分析,提示该组方可以独立应用。

F6 集:由疏肝、清热、化痰药组成,柴胡疏肝透邪解郁,半夏化痰降逆和中,与柴胡一升一降共同调畅气机;黄芩善清上焦之火,以消上扰心神之热,三者多共见于小柴胡汤中。聚类图提示该项集与F5 集具有一定组间相关性,与F5 集中的生龙骨、生牡蛎多共见于柴胡加龙骨牡蛎汤。

相类方:小柴胡汤、柴胡加龙骨牡蛎汤。二方均以和解为主,皆有条达肝气、解郁安神之效,小柴胡汤偏于调和疏解,柴胡加龙骨牡蛎汤偏于和解镇静,均适用于少阳枢机不利之证。有文献研究[15]显示小柴胡汤治疗失眠症的病机为少阳胆热内郁,热扰心神,临床选方的关键为脉弦、口苦、口干、便干、烦躁;古方多配伍清热药,现代多配伍安神药。多项Meta 分析[28,29]也显示柴胡加龙骨牡蛎汤加减治疗失眠具有较好的临床疗效和安全性。临床研究[30]提示柴胡加龙骨牡蛎汤治疗气郁质失眠疗效显著,并能改善焦虑、抑郁状态,控制失眠症状。

药物的综合应用是治法的体现,高频药物中行气理气药物的应用频次较高,反映出医师对调畅气机的重视。临证中,医师对心火旺者,常加莲子心清心安神;对清阳不升伴便溏或头晕者,常加荷叶升提清气以助止泻,并与理气药物共同调畅气机;心气虚者常用甘平之太子参平补心气,较少应用黄芪、人参等以防温燥化火;珍珠粉为安神常用,对失眠重者,常易为琥珀粉、或加磁石等重镇之品以增强安神效力。

综上,药物分析提示安神、滋阴、清热、疏肝、化痰、行气、健脾是医师治疗失眠的核心治法。值得注意的是,聚类分析属于无监督学习,其算法的原理是按照类间距离的不同来计算相似程度或亲疏程度,因此虽然多个方剂可含有同一味药,但该药只能聚集在某一个项集中,不可能出现在多个项集内,但不能排除与其他项集无关联意义。例如柴胡虽然出现在F6 项集中,但作为四逆散、逍遥散等方之主药,应与F3、F4 等项集的药物之间也具有密切相关性。

3.3 药症聚类对应规律

症状反映病机,药物揭示治法,根据症状聚类和药物聚类结果,结合专业知识,发现多数症状群和药物群之间有较为显著的对应性,进一步分析提炼得到五类药症组群的对应关系(症状集⇒药物集),揭示了药症之间“病机-治法-类方”的隐性信息,反映出医师诊疗失眠5 种主要的辨治规律。分别为:(1)C1 and C2 ⇒F1 and F2,适用于阴虚内热者,以滋补肝肾、养阴清热为法,常用类方为一贯煎、二至丸、百合地黄汤、百合知母汤;(2)C3 ⇒F1,适用于实热上扰者,以清热养阴为主要治法,常用百合地黄汤合百合知母汤加减;(3)C4 ⇒F3,痰浊壅盛者,化痰理气和胃为法,常用温胆汤类方,包括柴芩温胆汤、黄连温胆汤等;(4):C5 and C6 ⇒F6 and F5,肝郁气滞,或少阳不利,或肝脾不调者,以疏肝解郁、和解少阳、调和肝脾为法,常用类方为四逆散、小柴胡汤、柴胡加龙骨牡蛎汤;(5):C7 ⇒F4,肝郁脾虚,或肝郁化热者,治宜疏肝健脾,解郁清热,常用类方为逍遥散或丹栀逍遥散。此外,药物组群F5 集所代表的医师经验方,其组成性味平和,疗效较好,可与其他药物类集合用,对失眠的各类临床症状具有较为广泛的适用性。最后,为确定以上数据挖掘结果的准确性,遵循“人机结合、以人为主”的原则[31],上述分析结果经过反馈后得到医师本人认可。

综上所述,本研究应用聚类分析法对高颖教授辨治失眠的药症规律进行了探析,发掘出了医师的经验用方,并通过药症聚类的对应分析,探索了药症之间隐含的“病机、治法、类方”的辨治信息,得到了医师辨证论治失眠的核心思路和主要规律。以上方法可为中医经验挖掘的方法运用提供参考,分析结果可为失眠的临床诊治提供有益借鉴。